新規事業創出は本当にやらないとだめ?組織風土の醸成を考えよう【大長×小林】

目次

新規事業を生み出すために、社内提案制度を導入する企業が増えています。しかし、「アイデアが集まらない」「提案は出るが事業化につながらない」「一度は盛り上がったが定着しない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

新規事業は一度の成功で終わるものではなく、継続的に挑戦し続ける環境があってこそ、組織の力になります。

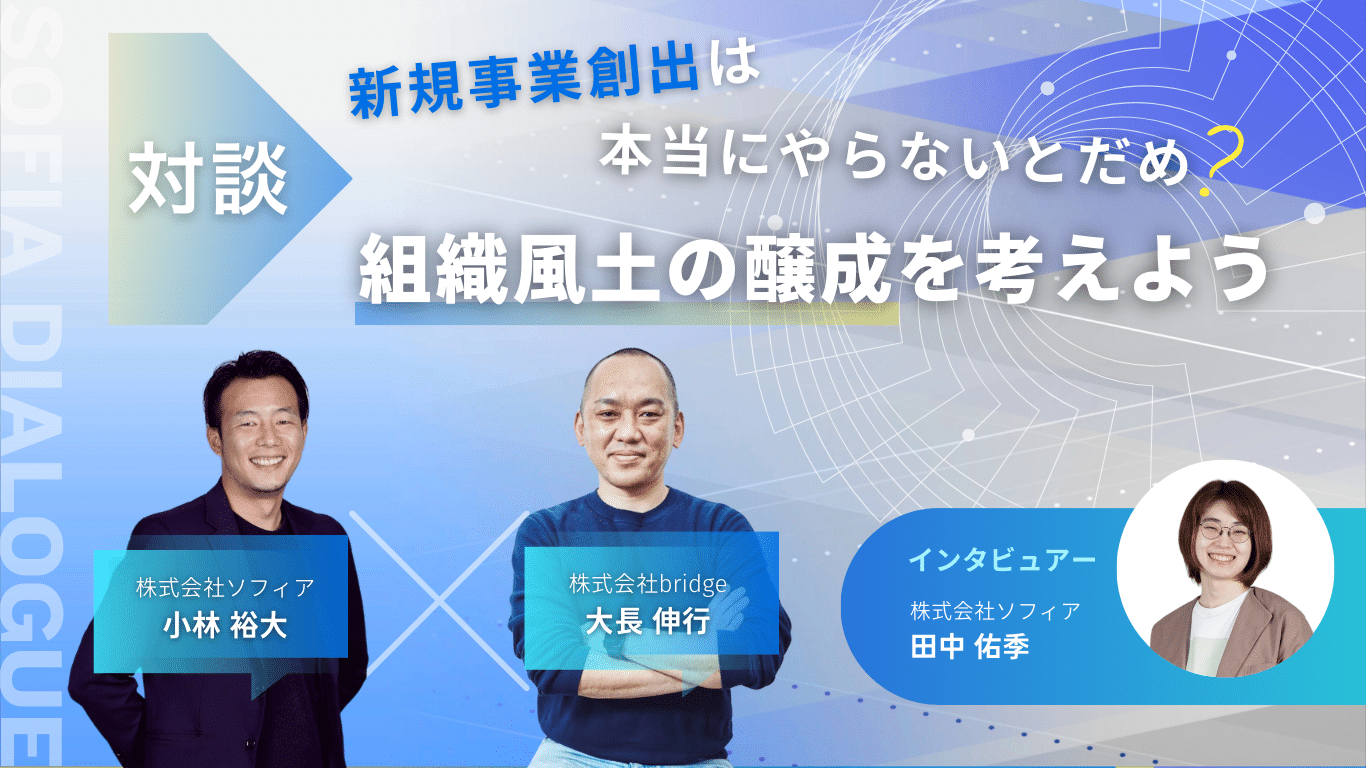

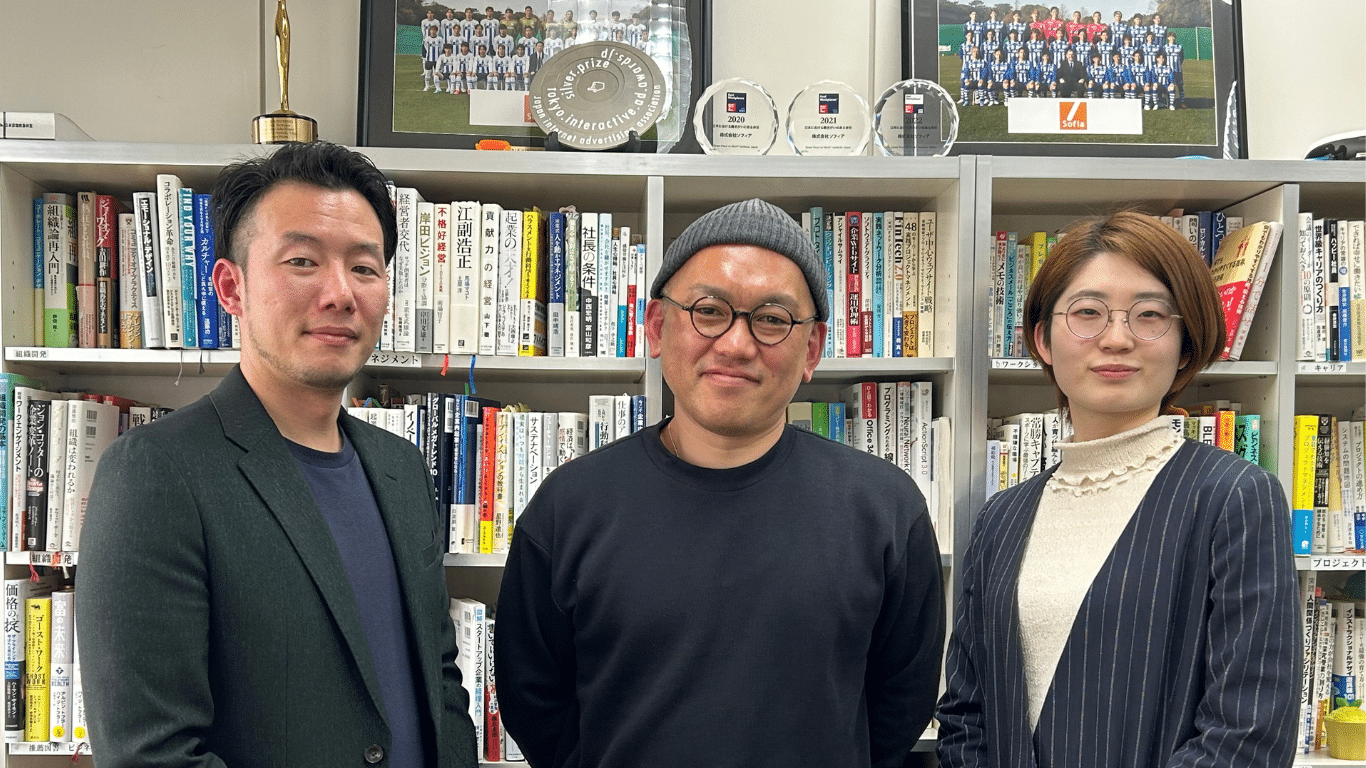

今回は、インターナルコミュニケーションの専門家であるソフィアと、新規事業開発を伴走支援するbridgeが、それぞれの知見を活かし、提案制度を通じた組織カルチャーの作り方のポイントについて対談しました。

大長 伸行(写真中央): 株式会社bridge 代表取締役 新規事業の創出とイノベーション組織づくりを支援する。 リーダー、起業家の内面に寄り添ったサポートのあり方を模索し、コーチとしても活動中。

小林 裕大(写真左): 株式会社ソフィア/プロデューサー 社内の課題発見から具体的な施策設計、実施を網羅的に従事。企業内コミュニケーション活性化、新規事業提案制度の導入・運用支援などを手掛ける。

田中 佑季(写真右):株式会社ソフィア/エディター 読者ニーズを意識した社内報・社内コンテンツの制作を実施。新規事業提案制度に関わるコンテンツ制作を担当。今回の対談のインタビュアーを務める。

新規事業創出の意義とは

アイデアを活かした新たな収益の柱を生む活動

田中:新規事業創出はなぜ今求められているのでしょうか。

大長:近年、市場変化のスピードと規模が増大し、大手企業は既存事業の延長線上だけでは成長が困難になっています。そのため、本業と並行して新たな収益の柱を創出する動きが活発化しています。

小林:社内コミュニケーションの観点からも、社員のアイデアを活かしたボトムアップ型の事業創出と、それに伴う新しい企業文化の醸成が求められています。予測不可能な時代において、トップダウンの事業開発には限界があり、社員の多様な意見やスキルを活用する重要性が増しています。

新しい視点を取り入れる「探索」活動

田中:企業が新規事業創出に取り組むメリットや目的は何でしょうか。

大長:まず一つ目に、市場の変化に適応し、企業の持続的な成長を実現するためです。また、定年まで勤め上げるという働き方だけではなくなっている今、社員自身のやりたいことと会社の成長との結節点を探す活動ととしても大きな意味を持ちます。

小林:新規事業創出の目的は企業によって異なり、売上規模の拡大を目指す場合もあれば、社員のスキルアップや企業風土の変革を重視する場合もあります。個人のキャリアにおいても、新規事業推進の経験は、社内外で自身のプロジェクトを進める上で貴重なスキルとなりますよね。

大長: AI技術が進化する現代において、人に求められるスキルは、過去の正解をなぞるのではなく、自ら試行錯誤し、新たな正解を探り当てる「探索」する能力です。新規事業の推進は、まさにその探索能力を養う絶好の機会となります。新規事業は特別なものではなく、社員一人ひとりが日々の業務の中で新しい視点を取り入れ、既存の知識と結びつける「探索」活動の延長線上にあります。提案制度は、そうした全社的な取り組みの一つとして機能します。

田中:新規事業提案制度は、社内のイノベーター育成と、有望なアイデアの社外流出を防ぐための仕組みなのですね。

新規事業の提案が生まれるカルチャー醸成へのアプローチとは

失敗を許容し、提案を生む活動を応援する姿勢を示す

田中:新規事業を創出するためには、社内でアイデアを生まれやすくするための「新規事業カルチャー」を醸成することが肝になりますよね。カルチャーを醸成するにはどのようなアプローチが考えられますか。

大長:各部門の担当者が、既存業務の枠を超えて新しい可能性を探る意識を持つことが重要です。研究開発、企画、営業など、それぞれの現場で生まれる小さなヒントや機会に敏感になり、たとえ失敗しても挑戦できる土壌を組織として整備することが、カルチャー醸成の鍵となります。最も効果的なのは、経営層やリーダー層が新しい動きを積極的に支援する姿勢を示すことです。たとえ一部の時間でも、新しい提案を検討する機会を設け、その活動を歓迎するメッセージを伝えることが重要です。リーダー自身が、既存事業と同等に新規事業創出を重視する姿勢を日頃から示すことの積み重ねが大切だと思います。

提案制度はインキュベーションの一つとして文化醸成の一助となる

小林:トップのコミットメントに加えて、ボトムアップを推進するためには、社員が意見を言いやすい環境づくりが不可欠です。組織の壁を越えてアイデアが共有され、上層部に届くような仕組みが必要です。率直な意見が出せる雰囲気や状態を作ることが重要だと感じています。私たちソフィアは、社員がアイデアを発信しやすい「新規事業提案制度」の導入を支援し、社員が参加しやすい工夫や、出てきたアイデアの活性化をサポートしています。

大長:提案制度はアイデアを集めるだけでなく、アイデアを「孵化」させるためのインキュベーションでもあります。重要なのは、出てきたアイデアを頭ごなしに否定するのではなく、可能性のあるものを丁寧に育てていく「温め方」です。起案者に対する「時間があっていいね」といった心ない言葉は、その人のモチベーションを大きく損ねます。アイデア募集と並行して、意図を持って社内コミュニケーション施策を展開し、アイデアを育む必要があります。

小林:起案者がアイデアの実現に向けてモチベーションを維持するには、周囲の協力が不可欠です。ネガティブな反応を減らし、周囲の協力を得るための社内コミュニケーションが重要になります。

新規事業創出の支援事例

支援事例①リーダー層との対話

田中:これまでどのような支援をされてきましたか。

大長:組織カルチャー変革を目指すお客様に対しては、まずイノベーションの阻害要因と促進要因をリーダー層との対話を通じて明確化しました。3年後の理想の姿を共有し、そこから逆算して今取り組むべき課題を特定していくアプローチです。提案制度の運営方法だけでなく、組織構造や人事制度の見直し、コミュニケーション改善など、多岐にわたるプロジェクトが同時並行で進むこともあります。社内コミュニケーションやインナープロモーションの重要性は認識されつつも、専門部署がないために手が回らないという課題に対しては、長期的な視点でのコミュニケーション戦略設計を支援する必要性を感じています。今後はこういったコミュニケーション領域で、ソフィアさんとの連携に期待しています。

支援事例②新規事業提案制度の導入

小林:ボトムアップでの意見が出にくい、組織の壁が厚いという課題を持つお客様に対し、新規事業提案制度の導入から運用を支援しました。社員ペルソナを設定し、最適なコミュニケーションチャネルを通じて制度への参加を促すプロモーション企画を実施しており、ターゲットである若い世代の参加率向上を目指して引き続き支援しています。提案制度の課題として、提案数の減少が挙げられます。初期の勢いを維持するためには、最初の提案への対応や応援の姿勢が重要です。事務局や会社全体の姿勢を示すことで、提案意欲の低下を防ぐ必要があります。

大長:安易なエントリー促進はアイデアの質の低下を招きます。「誰でも簡単に」ではなく、「重要な探索活動なので、ぜひ時間を割いてほしい」というメッセージを伝えることが重要です。中間管理職からの働きかけも有効です。壁を取り除くのではなく、背中を押す支援が重要です。

社員の挑戦を後押しするポイントとは

トップ・ミドル層からのメッセージや成功事例の発信で社員の意識を変える

田中:社員の方々の背中を押す上で、どのような点に留意すれば良いでしょうか。

大長:外部の人間が真に背中を押すことは難しく、表面的な方法論だけでは効果がありません。重要なのは、経営層やミドルマネージャー層が率先して行動し、「私たちもやろう」という姿勢を示すことです。社長や専務が自らの失敗談を語り、挑戦を後押しするメッセージを発信することが、社員の意識を大きく変えることがあります。

小林:社員が安心して挑戦できる雰囲気づくり、成功者の事例共有による動機付け、失敗を許容する文化の醸成なども重要ですね。

情報伝達をより効果的にするには客観的な視点が必要

大長:企業は伝えているつもりでも、実際には伝わっていないことが多いです。そこで、コミュニケーションのプロであるソフィアさんの支援が不可欠です。外部の視点から客観的に課題を指摘し、効果的なコミュニケーション戦略を立案・実行することが、外部支援者の重要な役割です。外部者は業界の専門知識はなくても、内部の人間が当たり前だと思って気づかない違和感に気づけます。これまでは手探りだったアイデアの「温め方」について、深く議論する必要性を感じています。

小林:そうしたご相談が増えていることは、多くの企業がコミュニケーションの課題に直面している証拠とも言えます。提案制度導入後のモチベーション維持や活性化が、今後の重要なポイントだと考えています。

新規事業提案制度導入・設計のポイントとは

提案が生まれる文化を前提として、変化に対応していく

田中:提案制度を導入する際のポイントを教えてください。

大長:提案制度の事務局担当者は、制度運営というミッションがあって組織変革を担う役割ではない点が難しいところだと思います。しかし、根本的なカルチャーがないままで制度の細部にばかり議論が集中してしまうと、効果は期待できません。

小林:提案制度の目的は、導入初期、数年後で変化しますし、市場の変化によって求められるレベルやスピード感も変わってきます。事務局は常に制度の意義を問い続け、変化に対応していく必要があります。

「自走」により新規事業カルチャーを継続していく

田中:提案制度を設計する上で、どのような点を意識していますか?。

小林:制度が形骸化しないよう、「小さく始めて、育てていく」という視点が重要です。5年後、10年後を見据えつつ、「どうすれば成長のための第一歩を踏み出せるか」という観点から支援しています。文化醸成には継続性が重要です。一方で、新規事業には撤退条件も設けるべきです。制度の目的が風土醸成なのか、成果創出なのかによって、初期段階での位置づけが重要になります。

大長: bridgeでは、3年で外部の支援が不要になる「自走化」を目指しています。制度だけでなく、社内メンターの育成などを通じて、事務局がアクセラレーターへと進化していくことを目指しています。最終的には、社内起業経験者がリーダーとして戻ってくるような流れを作るのが理想です。

新規事業創出に取り組む方へのメッセージ

田中:最後に、これから新規事業提案制度に取り組む方、お悩みの担当者様へ一言ずつお願いします。

小林:ソフィアは、提案制度に限らず、新規事業に関する情報を社員に効果的に届けることを重視しています。事務局の方々が抱える課題に対し、コミュニケーションの側面からサポートできると考えていますので、ぜひご相談ください。

大長:新規事業や組織の問題は、多くの場合「分かり合えない問題」に起因します。市場、事業、組織にはそれぞれ異なる本能があり、それらは時に矛盾します。社内広報は、その矛盾を解消し、組織を円滑にする役割を担っています。難しく考えずに、そうした構造を理解した上で、広報活動に取り組んでいただければと思います。

田中:ありがとうございました。お困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。

(文:吉備奈緒子)