不確実性を減らすのは不可能?不確実性に振り回されない組織づくりの方法とは?

最終更新日:2025.10.02

目次

不確実性とは将来の予測が難しい状態を指し、現代の経営環境では避けて通れない課題となっています。未来が読めないほど経営判断は困難になり、人は知らないことへの不安から不確実性を嫌う傾向があります。

しかし、 ビジネスにおいて不確実性を完全になくすことはできません。 経営者や組織のリーダーには、この不確実性と向き合い、上手に付き合っていく力が求められています。

本記事では、「不確実性を減らすのは不可能なのか?」という問いかけを出発点に、まず現代がどれほど不確実な時代なのかをご紹介します。その上で、不確実性の主な要因である「未来」と「他人」に分類して解説し、組織が不確実性に振り回されないための具体策を探っていきます。

不確実な時代の経営とは

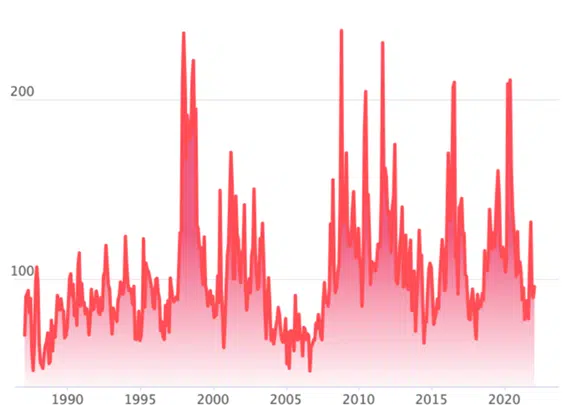

(引用元:独立行政法人経済産業研究所)

独立行政法人経済産業研究所が毎月発表している「日本の政策不確実性指数」を見れば、不確実性の増加が常態化していることがわかります。「政策不確実性指数」とは、政策をめぐる不確実性や政策との係わりで高まる経済の先行き不透明性を定量化するために作られた指標です。

つまり、今の社会や市場は将来を予測しづらい状態が当たり前であり、私たちはその中で経営や意思決定を行わねばなりません。

では、不確実性が高まると企業経営にはどんな影響があるでしょうか。誰しも計画通りに事業を成功させたいと考えますが、どんな周到な計画でも、前提条件の変化によって失敗する可能性があります。例えば市場のトレンドが急転換したり、業界構造が変わったりすれば、昨日まで有効だった戦略が今日は通用しなくなるかもしれません。

「不確実性」とはまさにそのような予測困難な要因を指し、不確実性が高まるほど未来予測や経営判断が難しくなります。 現実に、不確実性は年々増していると言えるでしょう。先述の指数だけでなく、世界全体を見ても経済政策や市場の先行きは不透明感を増しています。

こうした状況を表す言葉に「VUCA(ブーカ)」があります。VUCAとは、 Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性) の頭文字を組み合わせた造語で、将来の予測が困難な状況を端的に示したものです。まさに現代社会はVUCAそのものであり、企業は常に想定外の変化にさらされています。

こうした不確実な時代において重要なのは、不確実性に振り回されない力を持つことです。では具体的に、「不確実性」とは何なのか、そしてそれを減らすことは可能なのでしょうか。

不確実性の要因とは

「不確実性が高いから何とか減らしたい」と考えがちですが、実は不確実性そのものをゼロにすることはできません。むしろ大切なのは、不確実性を減らそうと躍起になるのではなく、「不確実性の正体」を正確に捉えることです。不確実性を漠然と恐れるのではなく、「何が分からないのか」「どんな種類の不確実性があるのか」を理解すれば、対策できます。

不確実性には様々な要因がありますが、主に 「未来」という不確実性 と 「他人」という不確実性 の2種類に大別できます。前者は将来の環境変化に関する不確実さ、後者は人間同士のコミュニケーションに関する不確実さです。それぞれ順番に見ていきましょう。

環境不確実性(未来という不確実性)

一つ目の要因は環境不確実性、すなわち未来の環境変化に対する不確実さです。平たく言うと、 「将来何が起こるか誰にも分からない」 という不安のことです。技術革新や経済動向、社会情勢の変化など、私たちを取り巻く外部環境は日々変わります。その変化のスピードと大きさが増している現代では、将来を予測すること自体が大きなチャレンジとなっています。

例えば、近年の出来事を振り返ってみましょう。アメリカでは2021年4月時点でFRB(米連邦準備制度理事会)のパウエル議長が「インフレ(物価上昇)は一過性で対策は不要」と明言していました。しかし半年後の11月末にはその発言を撤回し、金融引き締めが必要だと方針転換しています。綿密な分析を行うFRBですら、数か月先の経済予測を外してしまうほど、未来を見通すのは難しいのです。

また記憶に新しい新型コロナウイルス禍も、発生当初は感染拡大の規模や経済への影響を誰も正確に予測できませんでした。こうした「ブラックスワン」(めったに起こらないが起これば大打撃となる事象)も含め、未来には常に想定外の出来事が潜んでいます。

要するに、未来の出来事そのものが持つ不確実性が「環境不確実性」です。市場や技術トレンド、社会の価値観が将来どう変化するかは完全には読めません。予測が難しいだけでなく、まったく新しい事象が突如現れる可能性もあります。経営者にとって重要なのは、この未来という不確実性が存在することを前提に、「あらゆる事態」を想定して戦略を練る姿勢です。起こる確率が低いことでも、一度起これば大きな影響があるならば事前にシナリオを考えておく。この備えが現代では不可欠になっています。

通信不確実性(他人という不確実性)

二つ目の要因は通信不確実性、すなわち他人とのコミュニケーションにおける不確実さです。人と人とが関わる以上、 「相手が何を考えているか分からない」「自分の伝えたいことがちゃんと伝わるか分からない」「期待した通りに相手が動くとは限らない」 といった不安は常につきまといます。組織内でも、上司と部下、同僚同士の間で情報や認識のズレが生じれば、それが不確実性となって業務に影響します。

弊社ソフィアの調査によると、典型的な問題は「業務情報が共有されない」(46%)、「共有が遅い」(39%)、「どこにあるかわからない」(33%)といった情報流通の不全であり、これらが不確実性を増幅させています。特に大規模組織では部門や役職をまたいだ情報伝達の摩擦が大きく、意思決定やプロジェクト進行に遅れや齟齬を生む要因となっています。

通信不確実性には主に次の3つの課題があります。

他者理解の不確実性

相手の考えや意図をこちらが正確に把握できないことによる不安です。お互いに心の中までは見えないため、沈黙や曖昧な表現の裏にどんな本音があるのか分からず、誤解が生じることがあります。「何を考えているか分からない」という不信感は、職場の人間関係にも影を落としてしまいます。

伝達の不確実性

こちらが伝えるべき情報が、相手に全て正しく届くとは限らないことによる不安です。 忙しさから伝え漏れが起きたり、メールやチャットの文章が誤解を招いたりするケースです。

また、日本のビジネス文化はハイコンテクスト(言葉にせずとも空気で察する傾向)が強く、明確に言わないことで曖昧さが残る場合もあります。例えばデザイナーがエンジニアに「デザイン通りにボーダーを直して」と依頼した時、それがどの境界線のことか不明確だと無駄な手戻りが発生します。このように伝達のズレがあると、仕事の効率は下がり不確実性が増してしまいます。

成果の不確実性

情報が正しく伝わり相互理解ができたとしても、 相手が期待通りに行動してくれるとは限らないという不安 です。たとえば部下に詳しく指示を出しても、相手のスキルや解釈によって成果物がこちらの想定と異なることがあります。また人は自分の知っている情報範囲で合理的に動こうとするため、上司と部下で「正解」の認識がズレることも起こりえます。

以上のような通信不確実性が原因で、組織内では情報の非対称性(一方が知っていて他方が知らない情報の偏り)が生じやすくなります。情報に偏りがあると、各人が異なる前提で行動してしまい、組織として統一した動きが取れなくなります。結果、「話が伝わっていなかった」「そんなつもりではなかった」という行き違いからミスやトラブルが発生するのです。

コミュニケーションの不確実性は、人が複数集まる組織では避けられないものです。しかし、対策を講じることで 「伝わらない・分からない・動いてくれない」 といった不安要素を減らすことは可能です。

不確実性に振り回されない組織づくりの方法とは?

不確実性には、「未来という不確実性」と「他人という不確実性」の2つの種類があることがわかりました。では具体的に、この2つの不確実性に振り回されない組織づくりをするためには、どのような手法や考え方が重要になるのでしょうか。

それぞれの注意点とポイントなどについて解説していきます。

不確実性に振り回されないために必要なデータ化

不確実性の高い未来に対応するためには、必要なときにフラットな情報やデータがすぐに手に入る体制を用意することが必要です。しかし人間はバイアス(偏見・固定概念)があり、それによって自身が下す判断が影響を受けます。そのため本当にフラットなデータというのは存在しえないといえるでしょう。

さらに、人間の思考の特徴として、ポジティブな事象よりもネガティブな事象に注目し、負の側面を過大評価する傾向があります。人間は、楽しい出来事より、つらく悲しい出来事を記憶します。これは、同じ失敗を繰り返さないために備わった人間の機能です。また、バイアスによって自身に関心がある情報や、手に入れやすい情報のみで判断してしまうのも人間の特徴です。さまざまな観点の情報を集め、それに基づいた判断をするというよりも、自身の仮説を支持するような情報ばかりを集めてしまうのです。

しかし、 ある程度の不確実性はデータ化することで対応できる部分が多い ものです。

例えば、日本の人口における高齢化は、統計データに裏付けられている確実なもので「不確実性が低い」ものだと判断できます。

もっとも、どれだけデータを集めても未来を完全に言い当てることはできません。最終的には「やってみなければわからない」部分が残ることを受け入れつつ、次のようなアプローチで未来という不確実性に挑むことが有効です。

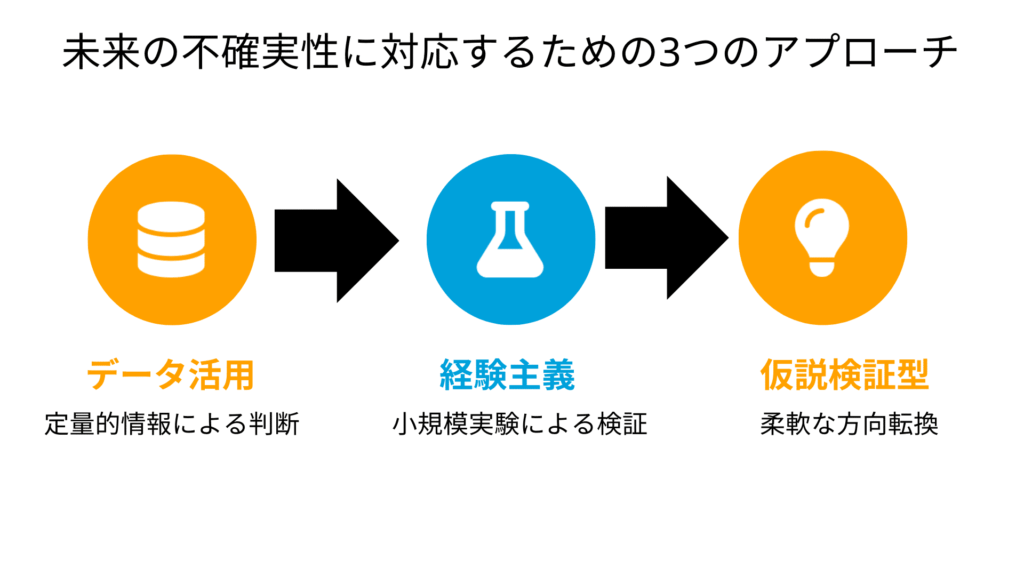

未来の不確実性を捉えるにはどうしたらよいのか?

未来の不確実性への対応策として重要なのが、経験主義と仮説思考の二本柱です。これは言い換えれば、「まず行動してデータを得る」「限られた情報から仮説を立てて検証する」というアプローチになります。

経験主義(経験ベースのアプローチ)

「行動して結果から学ぶ」という方法です。頭でいくら考えても分からないことは、実際にやってみて初めて見えてきます。新しい施策やプロジェクトも、 まず小さく試してみる(PoC=概念実証やMVP=実用最小限の製品を作る)こと で、不確実な要素を洗い出すことができます。

ある企業の事例では、未知の技術を使うタスクに対し「まず極小の環境でミニマム実装してみる」ことで、実装上の問題点や可能性を早期に確認したといいます。このように行動を起こしてフィードバックを得ることが、未来の不確実性を減らす近道です。

「不確実性を確実なものにする唯一の方法は、実際にやってみることだ」という指摘もあるほどです。 机上の空論よりまず一歩踏み出し、そこで得た知見を次の判断材料にしましょう。経験主義に基づけば、計画は一度立てて終わりではなく常に更新されていくものとなります。

これはアジャイル開発のように短いサイクルで計画→実行→検証→改善を繰り返す姿勢にも通じています。

仮説思考(仮説検証型のアプローチ)

「少ない情報でも仮説を立て検証する」という方法です。不確実な状況下では、すべての情報が揃うまで待っていては手遅れになります。

そこで、現時点で入手できるわずかな情報からでも「こうではないか?」という仮説を素早く立て、その仮説に基づいて動き検証します。仮説が正しければ前進でき、間違っていても早めに修正できます。

重要なのは、 最初の仮説が外れること自体を恐れないこと です。仮説→検証→修正のサイクルを回すことで、徐々に不確実性の霧が晴れていきます。これはリーンスタートアップやデザイン思考などでも重視される考え方です。

例えば新規事業なら「このサービスには○○なニーズがあるはずだ」という仮説を立て、小規模テストでユーザー反応を確かめ、結果に応じてピボット(方向転換)する、といった具合です。 仮説思考は経験主義と表裏一体であり、行動しつつ推測し、また行動するという探求プロセスが未来の不確実性を捉える鍵になります。

以上のように、未来への不安は「まずやってみる」「仮説を検証する」ことで具体的な課題に落とし込めます。もちろん、このプロセスでは失敗もあるでしょう。しかし小さな失敗から学べば、大きな失敗を防ぐ知見が得られます。要は、不確実性を恐れて立ち止まるより、不確実性に飛び込みそこから早く学習することが、結果的に成功への近道となるのです。

プロジェクト管理の世界では、プロジェクト開始時に最大だった不確実性が進行につれて収束していく現象を「不確実性のコーン」と呼びます。スタート時点で未知だらけでも、行動によって徐々に不明点が減っていけば、不確実性のコーンを狭めることができます。経営においても、計画段階で凝り固まるより実験と学習を繰り返す文化を築くことが、未来の不確実性に対する最善策となるでしょう。

コミュニケーションの不確実性を捉えるにはどうしたらよいのか?

次に、他人(コミュニケーション)の不確実性へ組織がどう対処すべきかを考えてみましょう。他人という不確実性を減らすためには、主に以下の3つの方法が有効です。

コミュニケーション不確実性に対応するスキルを育成する

社員一人ひとりが、伝達や理解の齟齬を減らすコミュニケーションスキルを身につけることです。具体的には、 相手の話を傾聴し誤解をチェックする力、曖昧な点をそのままにしない質問力、建設的にフィードバックを伝える力 などが挙げられます。

例えば会議で「何か質問ありますか?」と問いかけても部下が黙っている場合、上司の側から「では○○さん、この部分のリスクはどう考えますか?」と指名して意見を促す、といった配慮もスキルの一つです。

また、不明点をその場で確認する習慣も重要です。「なぜそうするのか」「具体的に何をすべきか」といったWhy・What・Where質問を投げかけ、認識をすり合わせるクセをつけましょう。

さらにフィードバックの文化も不可欠です。上司が部下に適切にフィードバックするのはもちろん、部下が上司や同僚に遠慮なくフィードバックや助言を求められる雰囲気を作ります。こうした対話力・伝達力を高める教育や研修を実施し、「伝えたつもり・分かったつもり」を減らすことが組織全体の不確実性低減につながります。

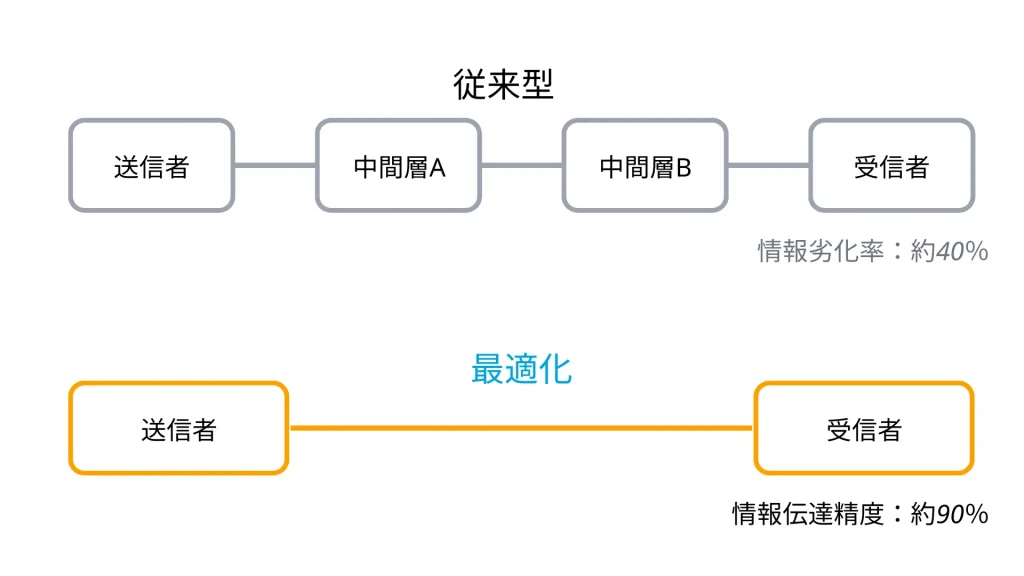

情報伝達はできるだけ少人数の対話で行う

伝達経路が複雑になるほど情報は劣化しやすくなります。そこで、コミュニケーションは可能な限り少人数で直接対話することを基本にしましょう。

たとえば組織内のお知らせも、大人数への一斉メールだけで済ませるより、関係者ごとに小ミーティングを開いて双方向で質疑応答した方が認識齟齬は減ります。 プロジェクトでも、中間管理職を挟んで伝言ゲームになるより、担当者同士が直接対話する場を増やす方が情報の非対称性は縮小します。

ITツールも活用し、誰もが同じ情報をリアルタイムに見られるようにすることも有効です(社内Wikiやチャットツールのオープンチャンネルなど)。 さらに定期的な短いミーティング(朝会など)で進捗と課題を共有するのも効果的です。ある企業では毎日のスタンドアップ(朝会)や週次ミーティングで計画と進捗のズレ、新たに発覚した不確実事項をチェックし、小さなズレの段階で軌道修正するよう徹底しています。

このようにコミュニケーションの頻度と質を高めることで、「聞いていない」「知らなかった」を減らし、不確実性をコントロール下に置きやすくなります。

不確実性(不安)を共有できる組織文化を醸成する

最後に、組織全体で「不確実なこと、不安なことがあって当たり前」という前提を共有し、互いに率直に情報や懸念を出し合える文化を作ることです。これは心理的安全性とも密接に関係します。

メンバーが「こんなこと聞いたら無知だと思われるかも」と不安を感じて黙り込むようでは、不確実性は顕在化しません。 逆に、素朴な疑問でも率直に口に出せる職場なら、問題の芽を早期に摘むことができます。心理的安全性の高いチームでは、メンバーが安心して自分の意見やアイデアを表現でき、生産性や創造性も高まることがGoogleの研究で示されています。

不確実性に向き合うには 「分からないことは分からないと言える」勇気 が必要です。また「困ったときはお互い様」という助け合いの姿勢も重要です。誰かが不安を抱え込まず相談できるよう、上司自身が弱みや失敗をオープンに語ることも有効でしょう。

こうした文化が根付けば、メンバーは変化に冷静かつ柔軟に対応でき、ストレスも軽減し離職率も下がるというメリットがあります。まさに「困難に直面してもチームで支え合い、そこから学んで成長する」組織が実現するのです。

以上の3点をバランス良く実践することで、他人という不確実性を最大限まで減らすことができるでしょう。要は、コミュニケーションの透明性と信頼性を高めることが肝心です。情報共有がスムーズで、皆が安心して声を上げられる職場であれば、「知らなかった」「言えなかった」というズレは格段に少なくなります。その結果、不確実性に起因するトラブルも減り、変化への対応力がぐっと向上するのです。

不確実性を味方にしたアジャイルでレジリエンスな状態を目指すには?

不確実性を脅威ではなくチャンスと捉えて積極的に活用するための組織論として、「アジャイル(敏捷)」と「レジリエンス(回復力)」という考え方をご紹介します。

アジャイルとレジリエンスは、不確実性の高い現代において組織が目指すべき重要な資質です。一言で言えば、アジャイル=変化に素早く適応できる柔軟性、レジリエンス=困難から素早く回復しさらに成長できる力です。それぞれもう少し詳しく見てみましょう。

アジャイルとレジリエンスの違いは?

「アジャイル(Agile)」とは元々「機敏な」「素早い」という意味の言葉ですが、組織論では環境の変化に対して組織やチームが柔軟かつ迅速に適応することを指します。ソフトウェア開発手法としてのアジャイル開発が有名ですが、近年では経営全般においても「アジャイルな組織」が注目されています。状況変化に応じて臨機応変に動き、不確実な要素をスピーディーに具体化・明確化していける組織こそがアジャイルなのです。

一方、「レジリエンス(Resilience)」とは「しなやかさ」「弾性」を意味する言葉で、ビジネスにおいては変化やショックに対して柔軟に対応し、跳ね返る力を指します。困難な状況に直面しても倒れず、むしろそこから学んで成長できる回復力とも言えます。

例えば大きな経営危機に見舞われても、素早く事業ポートフォリオを組み替えたり新戦略を打ち出して立て直す企業はレジリエンスが高いと言えるでしょう。レジリエンスの高い組織は、不測の事態にも冷静かつ柔軟に対応でき、企業の信用やブランド力を守り抜き、社員の不安も最小限に留めることができます。

現代は、まさにプロジェクト進行中に市場が激変するような時代です。VUCAの環境下で、アジャイル(敏捷性)とレジリエンス(回復力)を備えた組織こそが生き残り、評価される組織と言えます。将来何が起こるか予測困難な中、企業はあらゆる不確実性を想定し戦略を練る必要があります。多少非効率に見えても、滅多に起こらない事態までシミュレーションしておかなければ、いざという時に素早い対応ができません。

逆に言えば、アジャイル&レジリエンスが高い企業は不確実性を許容し、それをチャンスに変えることができます。 「予想外の変化が起きても我々は対応できる」 という自信があれば、環境変化そのものを競争優位にさえできるのです。

アジャイルでレジリエンスなチームや組織の要素

では、実際にアジャイルでレジリエンスなチームや組織を作るにはどんな要素が必要でしょうか。理想的なのは、チーム全員が不確実性に対して柔軟に対応しながら前進できている状態です。そのために、以下のようなポイントが重要となります。

変化を素早く察知し、迅速に対応する

市場や顧客の変化シグナルを見逃さず、初動を早くすることです。そのためには組織内のアンテナを高く張り、情報収集を日頃から行うとともに、 意思決定プロセスを簡素化してスピード重視の文化 を醸成します。

例えば、現場の判断で素早く意思決定できるよう権限委譲を進めることも有効でしょう。各メンバーが自分の範囲で判断・行動できれば、ボトルネックが減り対応速度が上がります。

悪いニュースも隠さずオープンに議論する

問題や失敗を早期に共有し、チームで対処する姿勢です。アジャイルな組織では「隠蔽」や「先送り」はご法度です。 トラブルの兆候があればすぐに「課題共有会議」を開き、対策を練ります。 これは前述の心理的安全性とも関連しますが、悪い知らせほど早く知らせることが結果的に被害を最小化し、不確実性をコントロールしやすくします。

全員が意思決定と問題解決に参画できる

アジャイルな組織では上下階層に関係なく、各メンバーがアイデアを出し合い、改善に取り組みます。一部のリーダーだけでなく、 現場の知見を持つスタッフも積極的に提案・改善を行えるようにします。

例えばトヨタの「カイゼン」文化は、従業員参加型で問題解決する良い例です。皆が主体的に動くことで、組織全体の適応力が高まります。

心理的安全性を高めイノベーションを促進する

これはアジャイル・レジリエンス組織の土台とも言える要素です。メンバーが自由に意見を交換でき、多様な視点を取り入れられる環境では、新たな発想が生まれやすくなります。

Googleの調査によれば、心理的安全性の高いチームは他者のアイデアを活用する能力が高く、収益性も高いとされています。恐れずに挑戦し、失敗から学べる雰囲気を育むことが、ひいては変化への対応力向上につながります。

以上のポイントを実践することで、チームや組織は「不確実性を味方につける」状態に近づきます。

不確実性に適した組織づくりを実現する方法は?

では、組織としてアジャイルでレジリエンスなチームを実現するには具体的に何をすれば良いでしょうか。重要なのは、綿密で変更不能な計画を立てることよりも、その都度起こる事態に柔軟に対応できるようにしておくことです。言い換えれば、「変化に強い柔軟性のある組織」を目指すということです。

組織内での密で濃いコミュニケーション

まず必要なのは、組織内での密で濃いコミュニケーションを重視することです。組織が大きくなると部署間の連携が薄れがちですが、アジャイルな企業ではむしろ部門横断型のプロジェクトを積極的に立ち上げ、多様なメンバーが協働する機会を作っています。そうすることで視野が広がり、予期せぬ問題にも多角的に対処できます。

また定期的なレトロスペクティブ(振り返り)を行い、チーム運営自体を改善していく取り組みも有効です。「どうすればもっと効率良く情報共有できるか」「意思決定を遅らせている要因は何か」といったメタな課題について、チームで意見を出し合い、プロセスを最適化していきます。

リーダーシップの発揮の仕方も重要

リーダーシップの発揮の仕方も重要です。アジャイルな組織のリーダーはトップダウン一辺倒ではなく、必要に応じて支持型・支援型にスタイルを変えます。メンバーに自主的な判断を任せつつ、困った時には障害を取り除いてあげる サーバントリーダーシップが 求められます。

また、リーダー自らが脆弱性(弱み)をオープンにすることで、チームに安心感を与えることも心理的安全性の醸成につながります。「自分も完璧ではない、一緒に学んでいこう」という姿勢を示すことで、メンバーも本音で向き合いやすくなるのです。

外部の知見を取り入れる

外部の知見を取り入れることも検討しましょう。自社だけで変革を進めるのは難しい場合、専門のコンサルタントや研修サービスを活用して、組織に新しい視点を注入する方法もあります。

特に組織の情報バイアス(組織に都合の良い情報ばかり集めてしまう偏り)は、内部の人間には気付きにくいものです。 外部の客観的な目線で現状を診断してもらえば、意外な課題が浮かび上がることがあります。 それを踏まえて改善策を講じれば、より抜け漏れのない不確実性対策が打てるでしょう。

まとめ

現代は不確実性の増大が常態化している社会であり、ビジネスにおいても不確実性を正確に捉えて柔軟に対応する能力が不可欠です。本記事では、不確実性の要因を「未来」と「他人」に整理し、それぞれの対策を見てきました。

不確実性は怖いものではありますが、一方で変化があるからこそ新たなチャンスも生まれます。大事なのは「不確実性をゼロにしよう」と無理をするのではなく、「不確実性とうまく付き合おう」という発想です。

未知の領域に飛び込み学びを得た企業がイノベーションを起こし、市場の波に柔軟に乗った企業が成長を遂げています。ぜひ本記事の内容を参考に、皆さんの組織でも不確実性を味方につける取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。