企業が掲げるビジョン浸透のプロセスを構築する方法と施策!成功事例に学ぶポイント!

最終更新日:2025.10.02

目次

企業が掲げるビジョンを社員一人ひとりが理解し、日々の行動に移すことは、組織の一体感醸成と持続的成長の鍵と言えるでしょう。しかし多くの大企業では「ビジョンが浸透していない」「社員に響いていない」という悩みを抱えているのではないでしょうか。

本記事では、なぜビジョン浸透が進まないのか、その原因を整理し、効果的な浸透プロセスの構築方法を成功事例とともにご紹介します。単なるスローガンの暗記で終わらせず、社員のエンゲージメントを高めるヒントを一緒に探っていきましょう。

ビジョンを浸透させる取り組みはなぜ必要なのか?

まず、ビジョン浸透について定義から確認していきましょう。

企業ビジョンとは、企業が将来実現したい理想の姿や存在意義を示すものです。そのビジョンを社員に浸透させるとは、単に掲げるだけではなく、社員一人ひとりがビジョンを理解・共感し、自分ごととして行動できる状態を指します。

では、なぜビジョン浸透が重要なのでしょうか。ここでは主なメリットを確認していきます。

社員のエンゲージメント向上と組織の一体化

ビジョンを共有することで、社員は自分の仕事が企業の未来にどう貢献するかを理解し、日々の業務に意義を見出せるようになります。その結果、主体的な行動意欲や創造性が高まり、組織全体のエンゲージメント(愛着心・貢献意欲)が向上するでしょう。

共通の目標に向かって進むことで部門間の連携も強化され、社員同士に一体感のある企業文化が醸成されます。

意思決定の迅速化と戦略の実行力強化

ビジョンが社内で共有され浸透すると、組織全体で進むべき方向が明確になります。変化の激しい環境下でも社員がビジョンを指針として自律的に判断・行動できるため、現場の意思決定スピードが上がり、戦略の実行力が強まるのではないでしょうか。

ビジョンはまさに組織の羅針盤となり得るのです。

優秀な人材の獲得と定着

ビジョンや価値観に共感できる人材は、その企業で働くことに魅力を感じ、長期的に貢献してくれる傾向があります。魅力的なビジョンを掲げて実際に浸透させることで、共感する人材を引き寄せやすくなり、社員の定着率も高まると考えられます。

こうしたメリットを裏付けるように、ビジョン浸透度合いが高い企業では業績面でも良い傾向が報告されています。中小企業庁の調査によれば、ビジョンが全社的に浸透している企業ほど近年の労働生産性の上昇幅が大きいという結果が確認されています。

さらにビジョン浸透が進んだ企業では、社員の自主性やモチベーション向上、組織内の意思決定の一貫性、顧客や取引先との関係強化といった効果を実感する割合も高いことが報告されています。

このように、ビジョンの社内浸透は企業の持続的成長に直結する重要なプロセスと言えるでしょう。

参考:中小企業庁「第3節 中小企業経営者の経営力を高める取組」

ビジョンが社員に浸透しない5つの主な原因

「なぜ自社ではビジョンが浸透しないのか?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ビジョンが社員に浸透しない主な理由は次の5つと考えられています。

1. ビジョン浸透のゴールが明確になっていない

何をもって「ビジョンが浸透した」と言えるのか、企業として目指す状態(ゴール)が定義されていないケースです。ゴールイメージが不明瞭なままでは、「どこに向かうべきか」が社内で共有されず、施策も場当たり的になりがちです。

担当者自身が「社員がビジョンを理解し自分ごととして行動している状態を目指したい」と考えていても、具体的にどんな状態か説明できず、経営陣や担当者間でも認識がズレているケースがあります。

2. 施策の目的が「ビジョンの文言を憶えさせる」ことに留まっている

“ビジョンを浸透させることで、どのような状態を目指すのか”が明確でないと、施策の目的は「社員がビジョンの文言を知る・憶える」ことに留まってしまいがちです。

よくあるのは、社内資料のあちこちにビジョンの文言が使われているケースです。しかし、その多くはビジョンとは関係のない文脈で、単に上層部に話を通すための材料のように使われてしまっています。

その結果、ビジョンの「言葉」だけが独り歩きし、内容に対する理解は進みません。やがて社内では「はいはい、ビジョンね」と形骸化した存在となり、社員には「文言は知っている」「内容もたぶん理解している」という浅い認識だけが広がってしまうのです。

3. 社員の現状が把握できていない

ビジョン浸透の現状(社員がどの程度理解・共感し行動に移せているか)を測らずに闇雲に施策を打っているケースです。現状を定量・定性の両面で把握しないと、有効な施策立案も効果測定もできません。

例えば社員アンケートやインタビューで、ビジョン認知度・理解度や現場の温度感を調査せずに施策を投入すると、的外れになったり逆に社員を白けさせる恐れもあります。まず現状の「見える化」から始めることが重要です。

弊社ソフィアでは、大企業496名を対象にした調査で「経営目標や戦略を十分把握している」と回答した社員はわずか8%、「十分共感している」は9.9%に留まるという結果を確認しています。さらに「現場の実情と乖離している」(33%)や「成果の評価基準が不明確」(33%)といった理由で共感できないという声も多く、現状把握なくして施策を打っても成果につながらないことが明らかになっています。

4. ターゲット像が描けておらず、全員に同じ施策を行っている

「全社向けの施策しか展開できていない」ということもビジョン浸透が進まない理由として考えられます。同じ企業の社員であっても状況や意識・行動は十人十色です。これらの違いを把握・考慮できずに会社規模の施策しか講じていないのであれば、課題の解決に向けた有効打とはなり得ません。

全員に対して一瞬でビジョンを浸透できる方法はありません。社内報やポスターで「ビジョンビジョン」と唱え続けていれば、ある日社員が共感して納得して、行動が変わる、なんてことはあり得ないのです。なぜなら、ビジョンがなくても日々の仕事は回るからです。

社内向けのコミュニケーションではなくマーケティングの場面に置き換えて考えてみましょう。例えば、「マイホームを建てよう。マイホームは全員の憧れ」とテレビCMを大量投下したら、あらゆる人がマイホームを求めるようになるでしょうか。欲しくてもお金が足りなかったり、そもそもマンションが良いと考える人、賃貸が気軽で良いと思う人もいますし、テレビを見ない人もいます。価値観や行動様式、その人が置かれている状況によって、メッセージの受け取り方も違えば、その後持つ感情も異なるのです。

5. 施策にかけられるコストや人員が十分でない

ビジョン浸透の重要性が経営層に十分理解されておらず、人的・予算的リソースが確保できていないケースです。過去に浸透施策を打って成果が出なかった経験から「また同じことをしても無駄」「社員なら言わなくてもビジョンを理解して当然」という経営幹部の声があり、十分な投資が下りない場合もあります。

しかし、ビジョン浸透の必要性・ゴール・現状ギャップが明確になっていなければ、経営層が前向きにならないのも無理はありません。経営を動かすにはまず「なぜビジョン浸透が必要か」「浸透したらどうなるか」「そのために何が必要か」をデータや論理で示し、納得感を得ることが重要でしょう。

効果的なビジョン浸透プロセスを構築するヒント

それではここからは、実際にビジョンを浸透させていくプロセスをどのように練ればよいか、詳しくみていきましょう。

ここまで、ビジョン浸透が進まない理由を述べてきましたが、ビジョン浸透施策を練る際にもっとも重要になるのは「ビジョン浸透のゴールを明確にする」ことです。

ビジョン浸透のゴールを具体化し、そこへ向けたプロセスを明確にすることが大切

「ビジョン浸透とは、ビジョンを理解して、自分ごととして行動すること」とはよく言いますが、「ビジョンを理解して、自分ごととして行動する」ということが自社でいうと具体的にどのようなことなのか説明できる人はどれだけいるでしょうか?

例えば、ビジョンの中に「社会と向き合って新しい価値を創出し続ける」という言葉が掲げられているとします。この一言に込められている社員への期待を具体的に考えると、お客様やエンドユーザーはもちろんのこと、自分の身近な人々や日々接する人々の行動を丁寧に観察し、その背後にどのような考えや無意識の判断があるのかを見つけ出すことが挙げられます。そこで得た気づきをもとに対話を重ね、社内の仲間と共有し、議論を通じて新しい価値のヒントを探っていく。そして、そのヒントを形にして試し、トライアンドエラーを繰り返しながら実現につなげていくことが期待されているのです。

このように、ビジョンの文言が一見すると「社会と向き合って新しい価値を創出し続ける」という簡潔な表現に収まっていたとしても、その言葉を各部門や職種に応じて具体的にかみ砕き、行動レベルに落とし込むことが不可欠です。具体性を持たせなければ、ビジョンについて社員同士が議論し、深めていくことすら難しくなってしまいます。

ビジョン浸透が進まない企業の特徴

ソフィアの経験上、ビジョン浸透が進まない企業の特徴として「社員がビジョンをまったく理解していない」ということもあるのはあるのですが、それ以上に、

- 業務を推進する中で、ビジョンとは真反対な意思決定がされている

- 「ビジョンなんか置いておいて、目の前のことをやれ」と上司から指示される

- ビジョン実現に向けて過去にいろいろとトライしたが、組織内は壁だらけで取り組みが前進しなかったためビジョンなんて何の役にも立たないと思ってしまっている

- ビジョンの存在をよく知らないけれど、「ビジョンがあれば会社は変わるはず」とビジョンを過大視している

といったケースがよくみられます。これらの例を見れば、 ビジョンを浸透させるためにまず考えるべきことが「社員にビジョンを認知させる方法」ではない、ということは一目瞭然です。まずは経営との対話などからビジョン浸透によって目指す自社の姿(ゴール)を描き、社員に対する調査・ヒアリングなどから現状を把握し、ゴールと現状とのギャップを埋めるためのプロセスを描く必要があります。

ビジョンの「認知」から「定着」まで社員の体験に沿ったアプローチ

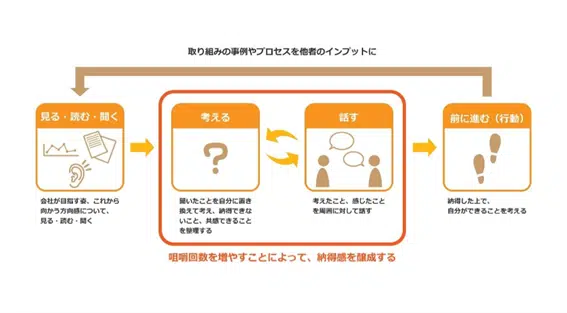

ビジョン浸透プロセスは一般に、社員が「認知」→「理解・共感」→「実践(行動)」→「定着(文化化)」へと進む段階的なものとして捉えられます。それぞれの段階で適切な施策を講じることで、スムーズに次の段階へ進めることができるでしょう。

認知段階

全社員にビジョンの存在と内容を認識させるフェーズです。ここではビジョンを明文化した冊子・ポスターの配布、イントラネット掲載、トップからのメッセージ発信などでとにかく周知徹底を図ります。加えて、経営層による説明会やQ&Aセッション等でビジョン策定の背景・想いを語り、単なるスローガンではないことを伝えることも効果的でしょう。

理解・共感段階

ビジョンの言葉の意味や重要性を深く理解し、自分ごととして捉え始めるフェーズです。この段階では対話型のワークショップやディスカッションを開催し、社員同士がビジョンについて語り合う場を設けると良いでしょう。自分の言葉でビジョンを説明したり疑問を出し合う中で、理解が腹落ちし共感が育まれるのではないでしょうか。

実践段階

ビジョンを踏まえて具体的行動を起こすフェーズです。日々の業務目標や意思決定にビジョンを組み込む習慣づけがポイントと言えるでしょう。例えばプロジェクト計画時にビジョンとの整合性をチェックしたり、定期的なチーム会議でビジョン関連の議題を設けるといった工夫が考えられます。

また人事評価にビジョンの観点を組み込むことも有効です。個人やチームの業績評価項目に「ビジョン体現度」を加えることで、社員はビジョンを意識した行動を取るよう促されます。これは次の「定着」段階への橋渡しにもなるでしょう。

定着段階

ビジョンに基づく考え方や行動が日常的に行われ、組織文化として根付いた状態です。ここまで来ると、社員同士が自発的にビジョンについて語り合い、お互いのビジョン体現行動を評価・称賛し合うようになります。ビジョンが組織のDNAとして定着するわけです。

もっとも、定着後も油断せず定期的な振り返りや改善の場を設け、環境変化に合わせてビジョンや浸透施策をアップデートしていくことが肝要でしょう。

以上のプロセスを踏まえ、「認知→理解→実践→定着」の各段階で適切な打ち手を継続的に講じることがビジョン浸透成功のポイントです。社員の意識を「知っている」状態から「行動している」状態へステップアップさせることが、ビジョン浸透には欠かせないのです。

社員の体験(エンプロイージャーニー)に着目したプロセス設計

自社のゴールを描き、社員の現状を把握し、ゴールと現状とのギャップを埋めるためのプロセスを描くためには、「エンプロイージャーニー(社員の体験)」に着目することがポイントです。

エンプロイージャーニーとは、企業の従業員が社内で遭遇するあらゆる体験・経験を指します。また、それらを1つの図に落とし込んで「見える化」したものをエンプロイージャーニーマップと呼びます。

例えば、お客様やエンドユーザーに対してコミュニケーションする時のことを思い出してみましょう。コミュニケーションする相手を全部を十把一絡げに考えたり、「とりあえず新聞広告・テレビ広告」、など適当に予算を投下するようなことはしないはずです。それよりも、

- どこでコミュニケーションすれば、潜在顧客の耳に入りやすく、目に留まりやすいか

- どういう情報を記載すれば、商品やサービスへの理解が進み、共感を得やすいか

- どういう仕掛けをすれば、実際に購入や来店といった行動につながるか

など、カスタマージャーニーを念頭に置いて施策を考えるのではないでしょうか。ソフィアでは、社員に対しての考え方も同じで然るべきだと考えています。

ただし、ワンタイムでものを買ってもらうお客様とは違って、社員には何年も何十年も、たくさんの時間と力を貸してもらうという前提があります。そして、質の高い時間と価値を提供してもらうためには、それ相応の丁寧なコミュニケーションが必要です。「社員なのだから、給与を払っているのだから、わかって当然、やって当然」ではないのです。

伝えたい情報を社員の目や耳に届くメディアを使って伝達するだけでなく、社員がそれについて考えたり話したりすることができる機会と時間を提供しなければなりません。そのためには、社員にただ情報を渡すだけではなく、一人ひとりが内容を理解して自分の考えとして咀嚼できるようにすることです。そして、もしその中で「このビジョンに納得したから自分も行動したい」と思う人が出てきたときには、会社がしっかりとサポートして背中を押す。そうした自然な流れをつくることが、理想的なビジョン浸透のプロセスと言えるでしょう。

しかし、考えて話す機会があったからといって、全員の納得感が深まるとは限りません。ビジョンに沿って行動せざるを得ない状態になった結果、あらためてその意味を振り返り、ビジョンと自分の行動を紐づけて考え、ビジョンへの納得感が深まる、ということも大いにあります。それぞれの社員のビジョンに対する意識・行動や、ビジョンの浸透度合いによってプロセスを検討し、ビジョンに関連するさまざまな仕組みを設けながら柔軟に対応していくことが大切です。

ビジョン浸透のプロセスにおいて重要なポイント

ビジョンを組織に根付かせるためには、単に経営層が発信するだけでは不十分です。社員一人ひとりが自分ごととして捉え、日々の行動に結びつけられるような仕組みや環境づくりが欠かせません。そのためには、トップの強いコミットメント、制度設計への反映、そして現場を担うミドルマネジメントの巻き込みといった複数の観点からアプローチする必要があります。以下では、ビジョン浸透のプロセスにおいて特に重要となるポイントを整理して解説します。

経営トップのコミットメントと対話の場の創出

ビジョン浸透には、何よりも経営トップの強いコミットメントと発信が欠かせません。トップ自らがビジョンへの想いを繰り返し語り、社員との対話に時間を割くことで、組織全体にビジョンの重要性が伝わります。

例えば定期的な全社集会や社内報でのメッセージ発信はもちろん、経営層が現場に赴いて社員と膝を突き合わせて語り合う場を設けると高い効果があるでしょう。

評価制度・表彰制度へのビジョンの組み込み

社員の行動をビジョンに沿った方向へ変えていくには、人事評価や報奨制度とビジョンを連動させることが有効です。

評価制度への組み込み

前述の通り、評価基準にビジョン実践度を加えると社員は日常的にビジョンを意識するようになります。例えば「自社のバリュー(行動指針)に沿った行動をどれだけ取ったか」を半期評価項目に入れたり、360度評価で部下・同僚からビジョン体現度についてフィードバックをもらう仕組みなどが考えられるでしょう。

ある人材サービス企業では、従来のMBO評価に加え「バリュー評価」を導入し、各社員が自社ビジョン・バリューをどれだけ体現したかを上司と面談で振り返るようにしました。その結果、社員が日々の業務目標とビジョンとの関連性を常に意識するようになり、行動が変化したといいます。

表彰制度の活用

ビジョンに沿った模範的な行動を示した社員やチームを表彰する制度も強力なモチベーション施策です。例えば「ビジョン・バリュー体現賞」として年次イベントで表彰し、社内報などで受賞者の取り組み事例を紹介すれば、他の社員への刺激にもなるでしょう。

実際にソフトウェア企業B社では、新ビジョン策定に合わせ行動指針の社内表彰制度を新設しました。社員同士の推薦により選ばれた受賞者は毎年300〜400名以上にのぼり、表彰式は経営陣と従業員の対話の場として活用されています。その結果、この制度はビジョンや行動指針の浸透だけでなく社員のモチベーション向上にも繋がっているそうです。

ミドルマネジメントの巻き込みと現場への浸透促進

ビジョンを現場レベルで浸透させるには、ミドルマネジャー(中間管理職)の役割が極めて重要です。どれほど素晴らしいビジョンをトップが掲げても、現場の社員の行動に反映させるカギを握るのは、日々10人前後の部下と向き合うミドルマネジャーだと指摘されています。

現場社員へのコミュニケーションや指示を担う課長・部長層がビジョンの意義を腹落ちしていなければ、「絵に描いた餅」になってしまうでしょう。逆に言えば、ミドルマネジャー自身がビジョンを深く理解し、自部署の具体的戦略や目標に落とし込んで部下に伝えることで、ビジョン浸透は一気に加速します。

ミドルマネジャーのリーダーシップ発揮

ミドル層への教育・啓発としては、ビジョンを体現するリーダー育成研修の実施が効果的です。リーダー自身がビジョンの本質を理解し、自らの言葉でチームに語れるようになることが目標でしょう。

加えて、人事部門はミドルマネジャーに対し「ビジョン浸透は経営層だけでなくあなた方の使命でもある」ことを繰り返し伝え、主体的な役割認識を醸成する必要があります。「ビジョンや戦略は経営が浸透させるもの、自分たちミドルには無理だ」と受け身でいる限り、いつまで経っても現場には浸透しないという指摘もあります。ミドル自身がその矛盾に気づき、能動的に動くよう促す仕掛けが重要でしょう。

現場浸透を促す仕組み

ミドルマネジャーをハブに、現場の隅々までビジョンを行き渡らせる施策として、現場発信の事例共有や草の根活動の支援も有効です。例えば社内イントラネットで各現場の「ビジョン体現エピソード」を募集・共有したり(従業員同士が成功事例を称賛し合う文化づくり)、部署ごとにビジョン推進リーダーを任命してもらいボトムアップの提案を経営に取り上げる制度を作る、といった方法があります。

こうした仕組みにより、従業員自身が「自分たちの職場でビジョンをどう活かすか」を考え、行動につなげる動きが活発化するでしょう。

ビジョン浸透を促す具体的施策と企業事例

効果的なビジョン浸透には、複数の施策を組み合わせ、継続的に取り組むことが重要です。ここでは、先述のプロセス設計のポイントに沿った施策例と、実際にビジョン浸透に成功した企業の事例をいくつかご紹介します。

事例:全社員参加型イベントでビジョン浸透(リクルートホールディングス)

リクルートではグループ全社員参加の浸透イベント「 VISION MISSION DAY 」を定期開催し、ビジョン・戦略共有だけでなく社員同士がディスカッションやワークショップを通じビジョンを深く考え、自身の業務との繋がりを見出す機会を提供しています。単なるトップダウンの発信ではなく社員参画型の場を設けることで、社員の主体的な理解と共感を生む好例と言えるでしょう。

事例:スターバックスの「ミッション浸透」

スターバックスコーヒージャパンは企業ミッションを社員(パートナー)全員に徹底浸透させることで有名です。新入社員研修からミッション教育を徹底し、店舗での定例ミーティングや情報共有の場でも常にミッションを意識させています。

さらにミッションに沿った優れたサービスを提供した店舗や個人を社内で讃える文化があり、これらにより社員一人ひとりが自社ミッションへの共感と誇りを持ち、最高の顧客体験の提供に繋げているのです。

事例:経営層と現場の対話(A社)

ある製造業の大手企業A社では、新ビジョン策定後に経営トップ自ら全国の事業所を訪問し、各拠点の社員と小規模対話セッションを行いました。「会社の将来像」「現場の課題」「ビジョン実現に必要な行動」等について社長・役員と社員が膝を突き合わせて意見交換し、経営陣は現場の声を吸い上げつつビジョンへの想いを直接伝えました。

この取り組みにより「トップが現場の声を聴いてくれた」「ビジョンに向け自分たちも課題解決に参加しようと思えた」という社員の声が多数あがり、現場の納得感と行動意欲が飛躍的に高まったといいます。

事例:現場発のビジョン具体化(B社)

複数事業を持つ企業B社では、グループ全体でやや抽象的なビジョンを掲げましたが、それを各事業部の現場社員に「自分ごと化」してもらうため、現場主導の多面的アプローチを採用しました。

具体的には、部門横断のワーキンググループを立ち上げ、ビジョンにつながる現場の良い取り組み事例を収集して社内報で発信したり、事業部ごとにディスカッションワークショップを開催して部門ごとの行動指針を現場社員自身で策定しました。これにより抽象的だったビジョンが各現場の具体的行動に落とし込まれ、社員の「腹落ち」と実践が進んだといいます。

下記の記事では、実際にソフィアが手掛けたビジョン浸透の事例をご紹介しています。ぜひご覧ください。

まとめ

この記事を通して、ビジョンを浸透させること、あるいはそのプロセスを適切に設計することの大切さを理解していただけたかと思います。

繰り返しになりますが、ビジョンを繰り返し伝達するだけでは、浸透していくことはありません。まずは浸透を推進する側が具体的なゴール像を明確化し、そのうえで社員の現状を把握してエンプロイージャーニーマップを描くことが重要です。この記事を参考にぜひ貴社のビジョン浸透プロセスを見直してみてください。

自社に適したビジョン浸透の取り組みにお困りの際は、ぜひソフィアの無料相談をご利用ください。組織内での一貫したコミュニケーションを通して、よりよい社員体験をつくり出すことを目標としているソフィアが、貴社を全力でサポートいたします。