デザインシンキングとは?意味や定義、ビジネスにおける役割を解説

最終更新日:2023.08.18

目次

デザインシンキングは、デザイン(設計)を創作する際のプロセスを、さまざまな問題・課題解決に使える思考法に転用し、課題・問題に対する解決策を見つける手法です。英語では「Design Thinking」と表現され、国内外問わず多くの企業・組織で活用されています。

ロジカルシンキングやクリティカルシンキングなどの思考法の中で、現在のような不確実性や変化スピードに対応するという前提においては、実用的な思考法です。

デザインシンキングはこれまでの思考法とは違い、その創造性の高さから慣習・常識を打ち破りやすい性質や、直感やプロトタイプという早くしかつ解を導き出すメソッドと言えます。イノベーションやスピードに価値が集まる現代において、ビジネスパーソンであればぜひ押さえておきたい思考法です。

この記事では、デザインシンキングの概要や活用の際のステップ、注意点やメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。デザインシンキングを社内で活用したいとお考えであれば、本記事でお伝えする情報を参考にしてみてください。

デザインシンキングとは

デザインシンキングは、昨今のビジネスにおいて、広く活用できる思考法として注目されています。ロジカルシンキング(論理的思考)やラテラルシンキング(水平思考)など、ビジネスで使える思考法はいくつかありますが、その中でもデザインシンキングは、これからの時代に最適な思考法として、多くの企業・組織が経営や運営に取り入れています。

ここでは、デザインシンキングの定義と歴史について解説します。

デザインシンキングの定義

デザインシンキングの定義は、デザインを行う際の流れを用いて、ユーザーの視点で物事を見定める思考法です。ユーザー視点に立つことで、サービスや製品の根本的な課題・問題、ニーズを発見し、プロトタイプという途中段階の解決策を実践しながら解決策を練り上げビジネス上の目標を達成するという思考法です。

デザインシンキングの思考プロセスは、ユーザーを中心としたアプローチを重視しておりユーザーへのヒアリングやオブザベーションから問題を定義し、ユーザーに実験的に解決策を試行するという一連の流れがユーザーを中心に展開します。さらに言えば、半製品段階でユーザーに買ってもらえるのか?使ってもらえるのか?直接的に確認しながら製品開発や問題解決をしていくということです。

ユーザー中心の普遍性を重視した考え方は、とくに変化の激しい現代のビジネスにおいては、実用性が高いと認知されています。

デザインシンキングの歴史

ピーター・ロウが1987年に発表した著書「デザインの思考過程」によってデザインシンキングという言葉が初めて世界に広まりました。この著書では、建築家や都市計画において利用する手法やアプローチについて詳しく説明し、その中でデザインシンキングが紹介されており、現在のデザインシンキングの骨子を形作った内容が記述されています。

その後、2005年に、シリコンバレーのデザインコンサルティング会社「IDEO」の創設者であるデイビッド・ケリーが、スタンフォード大学にd.school(The Hasso Plattner Institute of Design)を設立。この時のd.schoolの取り組みにより、デザインシンキングの概念はさらに注目を集めるようになります。

ピーター・ロウの著書がデザインシンキングの起源となり、IDEOとd.schoolの設立がその普及に貢献したことによって、デザインシンキングはビジネス業界やイノベーションの分野で広く受け入れられ、重要なアプローチとして位置づけられました。

現在、デザインシンキングは幅広い領域で活用されており、問題・課題の解決やユーザーエクスペリエンスの向上に役立っています。

デザインシンキングの2つのフレームワーク

ここからは、デザインシンキングの思考プロセスと実践の流れについて解説します。デザインシンキングのフレームワークには、スタンフォード大学スクールが提唱している「5つのデザイン思考プロセス」と、イギリスの公的機関であるデザイン・カウンシルが2004年に提唱した「ダブルダイヤモンド」があります。

ここでは、その2つのフレームワークについて解説していきます。

5つのデザイン思考プロセス

スタンフォード大学スクールが提唱している「5つのデザイン思考プロセス」は以下のステップで進めます。

- 共感

- 問題定義

- 発想

- プロトタイプ

- テスト

それぞれのステップがどのような内容なのか、見ていきましょう。

共感

デザインシンキングのスタートである共感のステップでは、一次情報の取得と、五感情報を活用しながら情報収集することが重要です。聞き取りやアンケート調査だけでは不十分であるため、ユーザーへの直接的なインタビューやフィールドリサーチによる情報収集が必要です。これにより、目に見えないニーズを捉え、ユーザー自身が気付いていない本質的な欲求をあぶり出すことができます。

また、フィールドリサーチにおいては、五感を活かして情報を取得することが大切です。たとえば、商品の購入経験に関するインタビューを行う際などは、触覚や匂い、音から得られる情報をユーザーから聞き取り、より多角度的に情報を集めるようにする必要があります。これにより、製品に対する肌感のイメージ・感想や、現実的なユーザーの欲求を探ることができます。デザインシンキングの活用においては、最初の部分が一番重要であり、かなり高度な内容です。

クロード・レヴィ=ストロースはフランスの人類学者であり、構造主義の創設者として広く知られています。レヴィ=ストロースは、ブラジルで行った数年間にわたるフィールドワークで最もよく知られています。デザインシンキングの共感部分を1930年代にブラジルのインディジナス・トライブ(原住民の部族)と生活を共にして、その言語、文化、神話、儀式などを詳細に調査し、非近代的な世界に近代と一緒の構造を見つけました。

レヴィ=ストロースは、人間の思考や行動は、その根底にある社会的・文化的な構造に支配されていると言っています。この「構造」とは言い換えれば、無意識の構造です。フィードワークでもヒアリングでも、この構造である「無意識の所作」や「感情の動き」は第三者的に俯瞰して初めて見えてきます。無意識を感じる為に、レヴィ=ストロースは「近代」という既存のテンプレートを整理して理解し、自身に「バイアス」があることを認識した上で、共感をしています。

従って、デザインシンキングにおける共感の直接的な五感を活用したリサーチは、自分自身の感覚をセンサーとして機能させることに他なりません。

つまり実態としては、ありのままを見る・聞く・感じるようにするということは、デザインシンキングを実施する姿勢としての意味合いもあります。

五感を研ぎ澄ますということは、感性を養うことであり、デザインを生業としている人は、美術的なモノに常に触れていることで、五感と直感を研ぎ澄ましているわけです。歌でも映画でもポエムでもいいのですが、その表現自体が想起するものや文脈を何なのか?ということを、探求しているのです。それは、レヴィ=ストロースの構造であり、文化であり、ストーリーがあるということです。

五感はありのままに、見る・聞く・感じることが初期段階でありながらも、文脈や構造を読み取るには、美術的にモノを見たり思考したりすることが重要です。

問題定義

デザインシンキングの2つ目の段階、問題定義のステップは、共感のステップで得た情報を基に、プロジェクトや業務に携わる社員・メンバーが提案や意見を述べ合う段階です。ユーザーの抱く問題・課題やニーズについて、個々の社員・メンバーの洞察を考慮しながら問題・課題を再定義し、なぜ現段階の結論に至ったのか、なぜその問題・課題にフォーカスする必要があるのかを再考し、社員・メンバー全員で議論を深めていきます。

問題の要因や課題の本質という意味よりは、「何を問題にするのか?」ということを議論します。デザインシンキングは、イノベーションや変化を前提にしている為、既存の問題やその解決の構造では解決できない際に用います。

極端に言えば、問題のない対象に対して「問題」や「課題」を創造生産しているということです。

このプロセスにより、商品・サービスに対する理解と、現段階の問題・課題を社員・メンバー同士で共有することができるため、「何を問題にするのか?」を新たに創造し定義することで、既存の問題は問題ですらなくなり、要因も原因も大きく変化します。

デザインシンキングは、単に問題・課題設定解決を目指すだけでなく、社員の問題・課題を創造し定義する能力を養うものであり、情報収集と問題再定義を通じて、より創造的で効果的な問いを創りだす力を身に付けることができます。この最初の共感(発散)と問題定義(収束)のプロセスこそが、正解のない時代に、生き抜く力である「課題の形成力」です。また、問題定義(収束)には、問題を分類、構造化、ストーリーを組み立てることが必要なので、共感や感情をくみ取る能力も必要ですが、実は論理的思考も求められます。

発想

デザインシンキングにおける発想のステップでは、問題・課題解決までの流れにおいて、発想、プロトタイプの作成、実装というプロセスを行い、さらに反復することで精度を上げていきます。

発想のステップで必要なのはラテラルシンキングやブレンストーミングです。ラテラルとは、英語で「水平の」を意味し、新しい角度で物事を見つめ、思考を多角的に広げていきます。視座を変えながら柔軟に発想していくプロセスは、玉石混交のアイディアを創発します。

従ってラテラルシンキングは一つの思考法であり、その思考法を採用しない方法も多くあります。発想と名の付く通り、広義の意味でのブレンストーミングで十分かもしれません。

アイデアとは、実は難解なものであり、良し悪しも算定できなけれれば、アイデアを出すぞと意気込んでも、直感的に良いものが出るとも限りません。また、今日出したアイデアが翌日になると非常に陳腐なものに見えるなど、つかみどころのないものです。

研究開発部門やスタートアップなどは、デザインシンキングそのものが競争優位の源泉であるため、発想のプロセスは、体に染み付いてします。しかし、それ以外部門や大企業においては、この発想自体が困難です。「いいアイデアが出ない」「部下からアイデアが出ない」など、デザインシンキングの文脈以外でも、この悩みはそこかしこで存在します。

それは「良いアイデアがでない」という思考自体が間違っているかもしれません。「良いアイデア」など、存在しませんし、「良いアイデア」を出す方法も存在しません。

発想法と「お笑い」を比較するとわかりやすいと思います。「おもしろいこと言ってください。笑わせてください」という要求は、プロお笑い芸人さんでも難しいものです。笑いやジョーク、ギャグは社会的一般論や状況の定説と、違いや違和感のある言動や行為を、常識人が見ることで笑いが生まれます。これはアイデアとほぼ一緒と言えます。

デザインシンキングの問題定義および解決方法は、社会的一般論や状況の定説を生み出す思考法ではありません。従って、笑ってしまうような突拍子もない発想は、イノベーションやソリューションを生み出すアイデアなのです。

デザインシンキングの発想の場面で、良いアイデアなど求めれば求めるほど、「良い」という場の定説に沿った内容であり、面白くもなんともありません。

発想の場面において必要なのは、笑えるくらいの状況を創り出すことです。それは、言い換えると「何でも言える状態」で、喜怒哀楽が発露できる場づくりが、創造技法よりも重要であるということです。

プロトタイプ

発想のステップまででアイデアがある程度固まってきたら、プロトタイプ(試作品)を作成し、アイデアを具体的な形にしていきます。この段階では、完璧な品質を求めるのではなく、低コストで短時間に試作することにより、新たな視点や問題・課題に気づくことを重視します。

また、アイデアをよりわかりやすく可視化するためには、身近な道具や材料を活用することも有効です。たとえば、色画用紙やのり、ハサミなどの身近な道具を使ってアイデアを目で見える形に具体的にしていくなどです。可視化に重点を置きながら、プロトタイプを作成することで、見過ごしていた問題・課題があぶり出され、これまで気づけなかった角度での改善点の発見が可能となります。

また、アイデアを形にすることは、以下のようなメリットがあります。

【効果その1 実現性】

- アイデアが現実味を帯びたものになる

- 課題解決までのプロセスがイメージしやすくなり、不足要素も発見できる

- コストがかからず、誰でも容易に扱うことができる

【効果その2 コミュニケーション】

- 考えていることを伝えるのに役立つ

- チームメンバーでの共有と議論

- ユーザーにサービスの説明をする

- 周囲からの共感を得られる

- プロトタイプから議論が活性化する

プロトタイプ(試作品)の作成は、アイデアを形にする一方で問題・課題解決の道筋を示し、具体的な解決策を見出すための手段として活用されます。

テスト

デザインシンキングの最終ステップであるテストでは、試作したプロトタイプを実際のユーザーに利用してもらうことでフィードバックを得て改善を施していきます。この段階では、共感と問題定義のステップで定義したユーザーのニーズや問題・課題に対し、解決策を盛り込んで試作したプロトタイプの効果を検証し、改善を加えながら、より品質の高い商品・サービスの創出を目指します。

このテストのステップにおいては、ユーザーのニーズを振り返りながら、短いサイクルで試作と改善を重ねて完成度を高めることが重要です。もし設定した問題・課題が適切でない場合は、最初のステップに戻って再評価する必要があります。

また、ここまでのステップは順番に進めるだけでなく、同時並行的に行ったり、前後のステップに行き来したりすることも必要です。1つのステップにとらわれず、総合的な問題・課題解決をするための視点を持ちながら、デザインシンキングのステップを踏むことが大切です。柔軟にステップを踏みながら、ユーザーからのフィードバックと改善を通して、最良の商品・サービスを追求していきます。

テストのフェーズと、共感のフェーズは、プロトタイプが対象になり、再度五感を活用して、リサーチする場面でもあります。

ダブルダイヤモンド

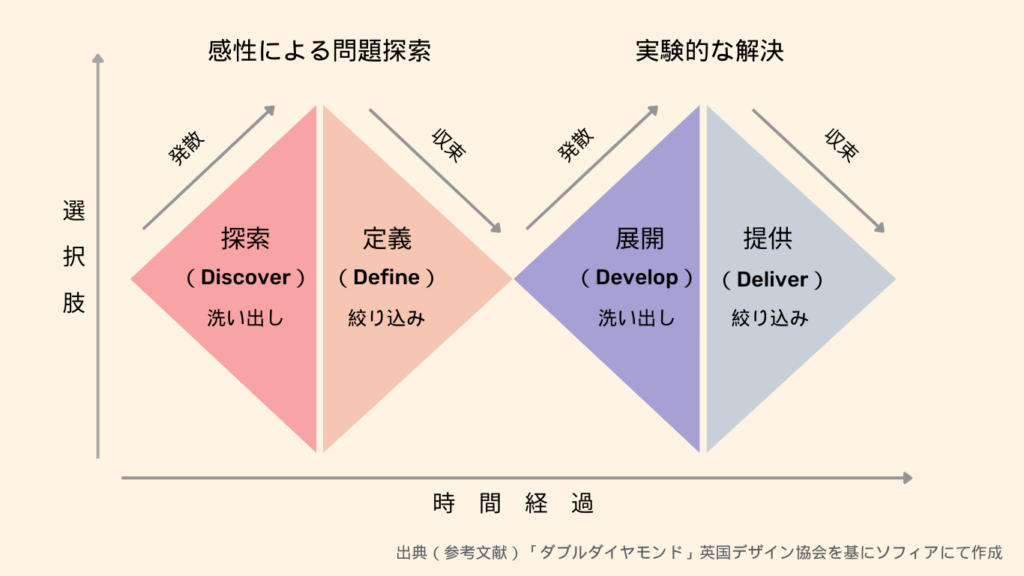

ダブルダイヤモンドは、「発見(Discover)」、「定義(Define)」、「展開(Develop)」、「提供(Deliver)」のDで始まる4行程を2つのダイヤモンドを描くように2回繰り返す課題解決方法です。

最初は「発見(Discover)」から「定義(Define)」に進みます。課題を発見し、それを明確化するということで、5つのデザイン思考プロセスの「共感(Empathize)」から「定義(Define)」とほぼ同じと考えても良いでしょう。

次に、「展開(Develop)」から「提供(Deliver)」へと進みます。「展開(Develop)」では解決策を積極的に発展させる段階であり、先ほどの「創造(Ideate)」と同様のステップです。

そして、「提供(Deliver)」はプロトタイプを使用してテストを繰り返す段階です。これは、5つのデザイン思考プロセスの「プロトタイプ(Prototype)」から「テスト(Test)」に相当します。

つまり、dスクールの5つのデザイン思考プロセスも、デザイン・カウンシルのダブルダイヤモンドも、外見は異なりますが、本質的には同じプロセスを踏むフレームワークであることがわかります。

デザインシンキングのステップで重要なこと

デザインシンキングは、ヒューマンセンタードデザイン(直訳すると人間中心設計)とも言われるように、商品・サービスを創造する際において、人間の五感を重視するアプローチを取ります。

ビジネスで重要なビッグデータやロールモデルを人間の持つ五感を使って再評価し、イノベーションや新規事業に、人間中心のデザインを用いながら融合させることを目指します。デザインシンキングのステップにおいては、ユーザーのニーズや問題・課題を定義し、小さなプロトタイプを作り、迅速な試作・改善を繰り返して問題・課題解決を追求することが重要です。

また、デザインシンキングは、イノベーションや新規事業の創出などと非常に相性が良い思考法です。挑戦的なアプローチを取りながらも、現実的なテストを通じて妥当性を確かめ、最終的な形に仕上げることが可能です。

デザインシンキングにおける問題解決の視点

デザインシンキングの目的は、ビジネス上で発生した問題・課題に対する解決策を生み出すことです。そのためには、デザインシンキングを最大限活用するために必要なポイントを理解しておかなければなりません。

思考法はあくまでもツールの1つであり、使い方や扱い方を間違えると、その効果は小さくなってしまいます。

ここからは、デザインシンキングを使って問題・課題解決を目指す際に、意識すべきポイントを解説します。

ユーザーの体験現場に行くという姿勢

デザインシンキングでは、ユーザーの声を直接聞き、問題・課題を観察するために現場へ足を運ぶことが重要です。ユーザーのニーズや問題・課題を肌感覚のレベルで理解するためには、ユーザーとの直接的な対話や現場を観察することが不可欠です。ユーザーとのコミュニケーションを通じて人間中心の視点を養い、解像度を高めながら洞察を得ることで、優れたプロダクトやサービスを創出することができます。

また、商品・サービスが細分化された現代では、ユーザーの細かいニーズに応える製品を開発することが求められているため、ユーザーとの直接的なコミュニケーションを重視し、より問題・課題をピンポイントで訴求する方法が非常にマッチしています。

自分の五感を使って一次情報を取得する視点

デザインシンキングの思考プロセスの中核となるのが、ユーザーのニーズや問題・課題を深く理解することです。そのため、デザインシンキングを業務で用いる際は、五感を駆使して一次情報を収集することが重要になります。

情報には、一次情報と二次情報という2つの情報の階層が存在します。一次情報とは、直接の対話や現場での観察によって得られるオリジナルな情報のことです。検索では得られない現場に居た人から収集した情報、もしくは本人が経験した他では聞けないような生の情報です。

一次情報には、二次情報以後では伝わらない細かなニュアンスや、実際に見聞き・体験した人にしかわからない機微、物事の本質が含まれています。一次情報を持つ人の声を聞くことで、紙や画面を通じた情報とは異なる臨場感があり、感性が刺激されます。

情報の活用においては二次情報も重要ですが、一次情報の方がより解像度が高く、問題・課題解決におけるリソースとして価値があります。とくに、自分だけしか知り得ない独自性のある情報であるほど、非常に貴重でビジネスにおいて何よりも重要な材料です。

デザインシンキングにおける、ユーザーの視点を重視した問題・課題解決においても、一次情報の重要性は高く、情報収集の際には必ず意識しなければなりません。

既存の問題に対する解釈や視点を変える姿勢

デザインシンキングにおける「五感の再構築」とは、問題・課題解決の視点の一つであり、自身の五感を再評価することで新たな問題・課題解決のアイデアを生み出す方法です。

ある製品に「苦味が強すぎる」という課題があったとします。この場合、単に苦味の成分を少なくしたり、取り除いたりするだけでなく、甘味を追加することで苦味を薄めることが可能です。また、苦味という効果を活かし、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができるかもしれません。

五感の再構築によるアイデア出しは、味覚に限らず、視覚・聴覚・触覚など、他の感覚に対しても応用することができます。

このように、デザインシンキングにおける五感の再構築は、製品やサービスの発案・改善において重要な要素です。各感覚を総合的に考慮し、ユーザーの感覚器官に訴えかける魅力的な体験を提供することで、独自性と競争力を高めることができます。

半製品状態でテストしながら改善していく解決プロセス

デザインシンキングにおいて大切なプロセスに、半製品状態、つまりプロトタイプの状態でテストと改善を行っていくフェーズがあります。このテストと改善のフェーズは、投じた労力・時間が無駄になる可能性や、非効率性が潜んでいるため、言葉で言うよりも実際に行うのは難易度高くなります。

問題・課題解決には常に不確実性が伴っており、誰かが「これは無駄かもしれない」といった疑問を投げかけると、問題・課題解決のプロセスが停止してしまう可能性を秘めています。そこで重要なのが、テスト中に見過ごされがちな細かな発見や成功を収集・観察する意識を持ち、それらを積み重ねて小さく変化の道筋を辿ることです。イノベーションの実現は地道で労力の必要な作業であるため、低い階段を1段ずつ昇っていくように小さな変化を感じとり、それらを刺激としてモチベーションを維持する必要があります。

デザインシンキングのメリット

ビジネスの領域において、広く活用できるデザインシンキングには多くのメリットがあります。ここではそのメリットを解説していきます。

アイデア提案を習慣化できる

デザインシンキングのステップを踏む際は、意外性のあるアイデアや斬新な視点が求められます。言ってしまえば、「少しナンセンスな発想も試してみよう」というユーモアの領域でもあります。これは、従来の慣習・常識の中にある発想を飛び出し、デザインシンキングの真骨頂である創造性の高いアイデアを出すために必要な部分です。

しかし、意外性のあるアイデアや斬新な視点を仲間で共有し、議論するためには、自分自身の感情や思考を自由に表現できる空間と、仲間との関係性が必要になります。つまり、部署やチーム内の少し砕けた雰囲気と、一定の礼儀・常識をわきまえた上で、何を言っても受け入れ合える信頼関係が欠かせません。

そのような空間や人間関係の土台があると、アイデア提案が部署・チーム内で習慣化されます。さらに慣習・常識から飛び出すことを恐れずアウトプットする状態にもなるため、デザインシンキングの持つ本来の力を発揮することができます。

イノベーションの創出がしやすくなる

デザインシンキングは論理を超え、慣習・常識から一歩踏み出したアイデア出しを行うため、その柔軟な姿勢がイノベーションを生み出すきっかけになります。ITテクノロジーの進歩と普及により、急速な変化に曝されている現代のビジネスにおいては、セオリーを疑いながら、実践とテストを通じて多様なアイデアを生み出す必要があります。

そのような時代背景の中において、デザインシンキングはイノベーションの創出の領域でとくに注目されています。

また、デザイン思考のプロセスを経ることによって、思いついたアイデアが却下された場合でも、そのテーマや課題そのものが完全に否定される可能性が低くなります。代わりに、プロセスを再びサイクルさせ、新たな解決策を模索することができるため、試行錯誤を継続することができます。

デザインシンキングのデメリット

デザインシンキングは使い方によってはデメリットとなる場合もあり、さらにはデザインシンキングならではの難しさなども存在しています。

ここでは、デザインシンキングのデメリットについて解説します。

大規模問題よりは実験できる問題に規模を縮小する必要がある

デザインシンキングは、規模が明確な問題・課題解決に対して有効なアプローチです。問題・課題を特定し、どこからどこまでが規模なのか範囲を把握することで、テストと改善を繰り返しながら、創造的な解決策を見つけ出すことができます。

しかし、問題・課題の規模や範囲が未確定の場合、デザインシンキングは慎重に用いなければなりません。とくに責任を負うべきビジネスや経営の領域では、効果が見られないどころか、問題・課題を大きくしてしまうなど、また別のトラブルにつながる可能性があります。

そのため、問題・課題の規模や範囲を把握しきれないケースにおいては、問題・課題を細分化し、各課題に対してデザインシンキングの手法を用いて解決を試みる必要があります。

今までにない自分なり五感を言語化することの困難さ

これまで述べてきたとおり、デザインシンキングにおける共感のステップでは、五感を用いた一次情報の収集が重要です。しかし、この時収集した一次情報は、自身の感覚をベースとした感想に近いものであり、一般的なビジネス上の言語で表すものではないため、他社員・メンバーと共有する際には適切な表現に変えて伝達する必要があります。

また、五感をビジネス上で言語化するには、自身の思いや感情を言葉で表現し、論理に乗せてプレゼンテーションする能力が必要です。論理的な言語以外の表現技法を混ぜながら他の社員・メンバーと情報を共有するのは非常に高度なコミュニケーションであるため、ここがデザインシンキングを難しくしている要素の一つだと言えます。

さらに、最先端のデザイン思考では、その限界についての考え方も浮上しています。デザインシンキングにおいて、時間の軸、倫理性、セクターを超えた協働などがとくに注目されていますが、この背景には、基本的な人間中心設計が本当に良いのかという疑問があります。それは、人間中心のアプローチによって、私たちが直面している現在の地球に対する課題が起きてしまったのではないかという懸念です。そのため、デザインシンキングにおいて環境、文化、歴史などを考慮し、複雑な問題を解決していく必要性があります。

ビジネスにおけるデザインシンキングの役割

昨今のビジネスで注目されているデザインシンキングですが、具体的にどのような場面で活用されているのでしょうか。製品開発・イノベーション・チームマネジメント・社員のエンゲージメントの4つの側面から、ビジネス上のデザインシンキングの役割について解説します。

ユーザー中心のアプローチによる製品開発

デザインシンキングは、ユーザーのニーズに焦点を当てた、問題・課題解決のためのアプローチです。商品・サービスを生み出す際、市場での利益を中心に考える戦略が重視されることが多いものですが、デザインシンキングではユーザーを中心に据え、「ユーザーにとっての価値」を第一に考えます。

近年のビジネスにおいては、顧客満足度を高めることが重要とされており、デザインシンキングによる商品・サービスの設計・開発は、そのための有力な手段となります。ユーザーのニーズを満たす商品・サービスを提供することで、企業としての競争力や独自性を高めることができるため、差別化を図ることもできます。

チームの共感と共同作業の促進

デザインシンキングは、部署やチームを構成する社員・メンバー同士の共感を重視し、アイデアの共有を促します。これにより、社員・メンバー同士の協力関係が強化され、共同作業が促進されます。

さらに、デザインシンキングのステップと思考プロセスには、幅広いユーザーとの共同作業が含まれており、ビジネスの領域においても、他企業とのパートナーシップや顧客との提携業務で大いに役立てることができます。他企業や顧客と協力関係を結ぶことにより、商品・サービスのより深い洞察やニーズの把握、問題・課題をあぶり出すことを可能にし、ビジネスの成果を最大化することができます。

デザインシンキングは、業務やプロジェクト上の問題・課題解決の枠組みを超え、経営や事業といったマクロな視点においても、重要な役割を担える方法になのです。

学習型の組織文化の変革と従業員のエンゲージメント向上

デザインシンキングは、組織文化の変革において重要な役割を果たすこともできます。社員がアイデアを自由に出し合い、プロトタイプの試作とテスト、フィードバックから改善を繰り返せる文化を醸成することで、創造性とイノベーションが企業や組織内で芽生えます。

また、デザインシンキングのステップを通し、社員が商品・サービスに積極的に関与することで、社員自身がそれらの成果に貢献したという充実感を得ることもできるでしょう。創造性とイノベーションに加えて、内向き志向から外へ目を向けさせるという効果もあります。このような成果によるエンゲージメントは、社員のモチベーションや生産性の向上につながるため、結果として企業や組織全体の成果にも反映されます。

デザインシンキングをチームに取り入れるためのポイント

企業・組織の経営や運営に活用できるデザインシンキングですが、もちろん業務上で活用することもできます。しかし、業務上で活かすためにはコツがあり、要点を外してしまっては、デザインシンキングの力を十分に発揮することはできません。

ここでは、デザインシンキングをチームに取り入れ、業務上で活用するためのポイントについて解説します。

多様性のある、ある意味ふざけたチームではないといけない

デザインシンキング上の情報の共有は、一人の五感を用いた一次情報の収集だけでは不十分です。他の社員・メンバーと情報を共有する際には、複数の社員・メンバーによる、個々の個性と五感を用いたいくつかの情報を持ち寄ることが重要です。

そのためには、ユニークさと多様性のある、少しふざけたくらいの集団でなければうまくいきません。なぜなら、自分の感情を率直に表現するためには、礼節や信頼関係と同時に、発言のしやすい和やかな雰囲気も必要であるためです。

デザインシンキングを活かすためには、部署やチームを構成する社員・メンバー全員が、気兼ねなく素直な気持ちで業務に取り組める文化を育むことが重要です。五感を使って一次情報を収集し、社員・メンバーそれぞれが情報を持ち寄り、創造的なアイデアを生み出すためには、オープンマインドな姿勢とややふざけた雰囲気、柔軟なコミュニケーションが必須だと言えます。

また、組織全体の業務が固定化され、仕事が工程分業的になっている場合、デザイン思考を取り入れようとする人は、前後の工程の関係者に対して議論を挑むことになります。その場合、嫌がられたり、相手の業務やプロセス・アウトプットを否定したりすることになり、結果的に意見が押し込められてしまうこともあるでしょう。このような状況になると、デザイン思考が組織内で普及していきません。上記理由が、デザイン思考の知識を持っている人が多いにもかかわらず、企業内で活用されない最大の要因だと考えられます。

仮説を立てて実験する姿勢

デザインシンキングでは、PDCAサイクルのような、テスト・検証・改善のアプローチが重要視されます。情報や状況の分析から、計画の立案、実行、結果の評価・測定、そして改善や対策の実施が繰り返され、試作したプロトタイプをブラッシュアップすることにより、本格的にローンチした際の商品・サービスの質を担保します。

従来のビジネスでは、仮説検証型のアプローチが主流であったため、市場のニーズを調査することにより、商品・サービスの設計・開発に必要な仮説の設定・検証を行っていました。

しかし、変化が激しくなった現代社会においては、従来のアプローチには限界が来ており、市場のリサーチを行っても問題・課題の本質を迅速に把握することは困難になってきています。こうした状況を受け、ユーザー中心に問題・課題解決を試みるデザインシンキングが、イノベーションを促進する手法として注目されています。しかし、これもアウトプットを成果やKPIとしている企業の中では実行できない場合がほとんどです。 そのため、業務だけでなく、会社の中の指標自体も変えていかなければなりません。

プロセスを繰り返す

デザインシンキングにおいて重要なことは、ユーザーのニーズを訴求し、問題・課題の解決策を出すために、必要なプロセスを繰り返す反復を行うことです。五感を用いた一次情報などを基にアイデアを生み出し、プロトタイプを試作し、テストを通してフィードバックを受け取り、改善するプロセスを繰り返すことで、より優れた商品・サービスを創出することが可能になります。

反復によるプロセスの繰り返しは、良いデザイン=良質な解決策を導き出すための基本です。反復する、何度もやり直す、試行錯誤を行うといった行為は、いまの企業の中では「何度やっても失敗する人」という捉え方をされる場合もあります。しかし、デザインシンキングのステップの流れにこだわらず、商品・サービスのプロトタイプにおいて、改善すべき箇所に適した段階を何度でも行い、ブラッシュアップしていくことは重要です。

まとめ

デザインシンキングは、変化の激しい現代のビジネスでは必要不可欠な思考法です。企業・組織の成長や事業・プロジェクトのスケールはもちろん、個々のビジネスパーソンの考え方や成長にも寄与してきます。

2022年から施行された文部科学省の学習指導要領では、高校での探究学習が重要視されています。この探究プロセスは、デザイン思考と非常に類似しており、正解のない世界において自ら課題を設定し、解決策を考えていく方法です。社会人がデザイン思考を学び実践しなければ、次世代の力を理解せず、彼らの能力を最大限に活かすことができない結果につながる可能性も高くなるでしょう。

また、デザインシンキングの特徴である、慣習・常識を打ち破る自由な思考法は創造性の発揮という点は、すべてのビジネスパーソンが取り入れる価値があると言えます。すぐにデザインシンキングを理解し、実践することは難しいかもしれませんが、考え方のアウトラインや部分的なステップから取り入れ、企業・組織の経営や運営、部署・チームの業務、人材育成の領域で活用してみてください。