クリティカルシンキングとは?ビジネスでの重要性と研修での活用法

最終更新日:2025.06.20

目次

ビジネス環境が複雑化する中、企業の競争力を高めるカギとして注目されているのが「クリティカルシンキング(批判的思考)」です。クリティカルシンキングとは、物事を鵜呑みにせず多角的に分析・評価して最適な判断を導く思考法のことです。

本記事では、その意味や重要性からビジネスでの活用方法までを解説していきます。

クリティカルシンキングとは?

クリティカルシンキング(批判的思考)とは、一言でいうと「得られた事実や証拠、意見を鵜呑みにせず、客観的に分析・評価して的確な結論を導く思考プロセス」のことです。与えられた情報について「本当に正しいのか?他に解釈はないか?」と問いながら判断する姿勢が、クリティカルシンキングの根幹です。

批判的思考という言葉から否定的な印象を受けるかもしれませんが、ここでいう「批判的」とは決して感情的に非難することではなく、「吟味する・評価する」という意味合いです。実際、クリティカル(critical)という語源はギリシャ語の kritikos(判別できる・評価できる)に由来し、物事の真偽や価値を見極めることを指しています。つまりクリティカルシンキングは、公平かつ論理的な基準に照らして自分の考えや与えられた情報を検証し、最善の解決策や意思決定を導く思考法と言えるでしょう。

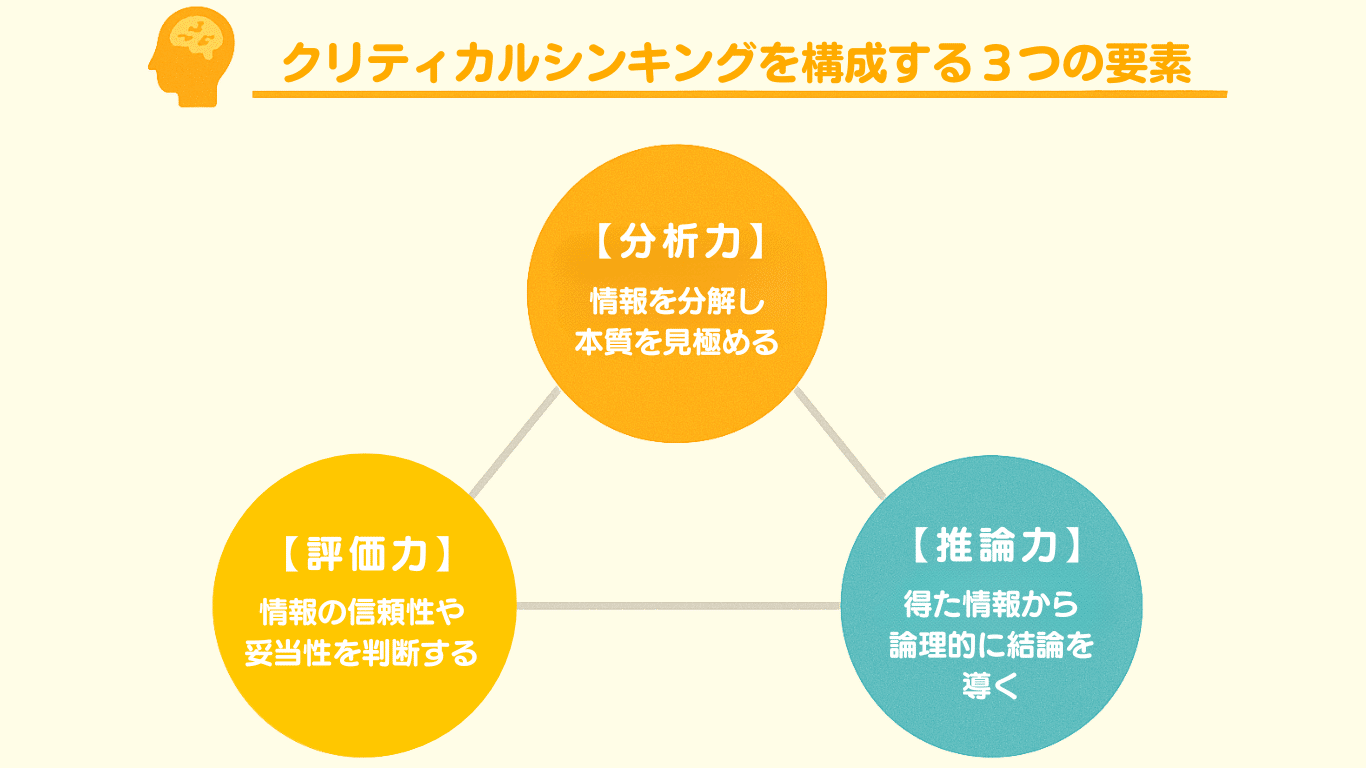

クリティカルシンキングを構成する3つの要素

では、クリティカルシンキングの内容をもう少し具体的に見てみましょう。批判的思考力には、大きく分析力(情報を分解し本質を見極める)、評価力(情報の信頼性や妥当性を判断する)、推論力(得た情報から論理的に結論を導く)の3つの要素が含まれるとされています。

ある問題に直面したとき、まず事実と意見を区別(分析力)、その情報源は信頼に値するのかをチェック(評価力)、複数の要因を考慮したうえで結論や解決策を導く(推論力)というプロセスでなりたちます。このように複数の観点から「本当にそうだろうか?」と深掘りしながら判断することで、思い込みや表面的な情報に惑わされない質の高い意思決定が可能になります。

論理的思考との違い

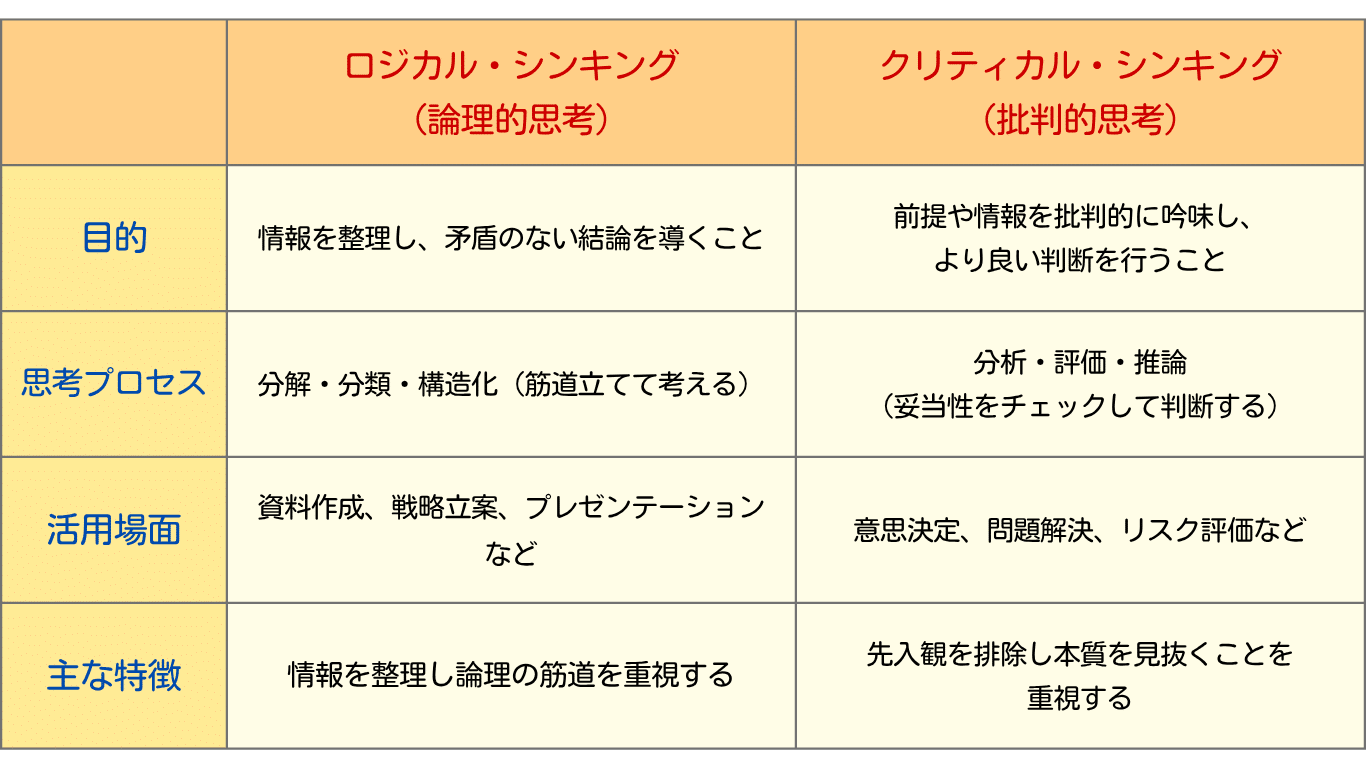

クリティカルシンキングとよく比較されるのが論理的思考(ロジカル・シンキング)です。ビジネスにおいて「論理的に考えること」は非常に重要ですが、このロジカル・シンキングとクリティカルシンキングは目的が異なる別の概念です。

ロジカル・シンキングが主に「情報を筋道立てて整理し、一貫性のある結論を導く」ための思考法であるのに対し、クリティカルシンキングは「既存の前提や情報を疑い、本当に正しいか評価して、よりよ判断を下す」思考法です。両者の違いを整理すると、次の表のようになります。

どちらもビジネスパーソンに求められる重要な思考法ですが、クリティカルシンキングではロジカルな思考力を土台に、「その結論や前提は正しいのか?」と一歩踏み込んで考える姿勢がポイントになります。論理的に筋道が通っているだけでなく、そもそもの前提条件や情報の質自体を疑い、必要に応じて修正することで、意思決定の質をさらに向上させることができるのです。

クリティカルシンキングが重要視される背景

なぜ今、クリティカルシンキングがこれほど重要視されているのでしょうか?その背景には、現代のビジネス環境の急速な変化と複雑化があります。市場のグローバル化やテクノロジーの進歩により、企業は常に新しい課題に直面しています。

近年ではVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代と言われ、不確実で複雑な状況下でも迅速かつ的確に意思決定を下す力が求められます。またAIや自動化が進む中で、人間にしかできない高度な判断力や創造力への需要も高まっています。実際、世界経済フォーラムの報告によれば、創造性や批判的思考力、適応力といった「人間ならではの能力」へのニーズは今後も根強く続くと指摘されています。高度な技術が発達するほど、それを活かす側の人間には柔軟で批判的な思考力が不可欠になるのです。

もう一つの背景として、組織内の意思決定プロセスの高度化があります。ビッグデータの活用や高度な分析手法の導入により、経営判断に必要な情報量は飛躍的に増加しています。しかし、いくら情報があっても、それを正しく解釈し活用できなければ意味がありません。膨大なデータや報告を前に、「本当に重要なポイントは何か」「データが示す事実と単なる関連性を混同していないか」を見極める批判的思考力が、経営層から現場のスタッフに至るまで必要とされています。

クリティカルシンキングが推進されない日本の風習

日本に目を向けると、クリティカルシンキングの重要性は認識されつつも、まだ文化として根付いているとは言い難い状況があります。指摘されているように、日本企業では調和や暗黙の了解を重んじる風土が強く、会議でも異論をあまり挟まずに物事が決まってしまうケースが少なくありません。

従来の日本型組織では、上司の指示に従順であることや周囲と同調することが美徳とされてきた面もあり、部下が「それは本当に正しいのでしょうか?」と疑問を呈する機会が少ない傾向でした。その結果、前提に誤りがあっても修正されないままプロジェクトが進行してしまい、問題が深刻化する、といったリスクも指摘されています。「批判的思考が足りないままリーダーになってしまう日本の管理職が多い」という指摘もあるほどで、国内でもクリティカルシンキングの不足が組織運営の課題として認識され始めています。

海外では必須スキルとなるクリティカルシンキング

一方、海外ではクリティカルシンキングはビジネスパーソンの基礎教養として位置づけられています。たとえば欧米の教育課程ではディベートや論文執筆を通じて批判的思考力を鍛える訓練が早い段階から行われており、その延長線上で企業も新人研修や日々の業務でこの思考法を磨く文化があります。

実際、「日本人はクリティカルシンキングが苦手」と言われることも多く、グローバル人材として活躍するためには避けて通れない必須スキルとされています。ビジネスの現場でも、「Why(なぜ)?」を繰り返して根本原因を究明したり、上司や同僚の意見にも必要に応じて建設的な疑問をぶつけたりする態度が評価されるのです。

こうした背景から、クリティカルシンキングを備えた人材を育成し組織全体の思考水準を高めることは、企業にとって重要な経営課題の一つになっています。

クリティカルシンキングがもたらすメリット

それでは、具体的にクリティカルシンキングが企業にもたらすメリットにはどのようなものがあるでしょうか。以下に主なポイントを挙げます。

意思決定の質向上

根拠に基づき多角的に検討することで、拙速な判断ミスを減らし的確な意思決定が可能になります。思い込みや感情に流されず、データと論理に裏付けられた結論に導くことができるため、ビジネス上の失敗リスクの減少につながります。

問題解決力の強化

表面的な原因にとどまらず「真の課題は何か」を突き止めることで、問題解決の再現性が高まります。クリティカルシンキングにより原因分析が深まれば、再発防止策や革新的な解決策の立案につながり、結果として業務改善やイノベーションを促進します。

リスク管理・コンプライアンスの徹底

常に「他に見落としている視点はないか」と疑問を持つことで、計画の穴やリスク要因を事前に洗い出せます。不確実な要素を洗いざらい検討する批判的思考のプロセスは、プロジェクト計画や意思決定のリスク評価をより厳密に行う助けとなります。

社員の自律的成長

従業員一人ひとりが自身で考え抜く習慣が身につき、指示待ちではない自律型の人材が育ちます。現場で起きた問題に対し、自ら仮説検証して解決策を提案できる社員が増えることで、組織全体の対応力・適応力も向上します。よって次世代リーダーの育成にもつながるでしょう。

組織の意思疎通と学習文化の醸成

批判的思考を尊重する職場では、活発な議論が推奨されるためコミュニケーションが活性化します。自由に質問や意見が言える風通しの良い雰囲気は、社員のエンゲージメント向上にも寄与します。お互いの考えを批判的に検討しあうプロセス自体が組織の学習となり、継続的な改善文化が醸成されます。

以上のように、クリティカルシンキングは個人のスキルに留まらず組織全体のパフォーマンス向上に直結する重要な要素なのです。では、実際のビジネス現場でこの思考法をどう活用すればよいのでしょうか。

ビジネスにおけるクリティカルシンキングの活用法

クリティカルシンキングを現場で活かすためには、日々の業務の中で「疑問を持つ習慣」を根付かせることがポイントです。常に「鵜呑みにしない」姿勢を持ち続け、「本当にそうなのか?」と自分や周囲に問いかけることが習慣づけば、自然と意思決定や問題対応の質が向上していきます。さらに、この思考法を組織全体で共有することができれば、企業としての競争力強化にも直結するでしょう。

ここでは、ビジネスシーンにおける具体的な活用例や手法を紹介していきます。

1.会議や意思決定プロセスで活用する

会議の場こそ、クリティカルシンキングの力が発揮されるシーンです。提案や報告に対して参加者が積極的に質問し、「その根拠は何か?」「他に選択肢はあるか?」と建設的に議論することで、安易なゴーサインや見落としを防ぎます。たとえば、新しいプロジェクトの承認会議では、あえてチーム内に「悪魔の代弁者(デビルズ・アドボケート)」役を設け、計画の弱点を指摘してもらう手法があります。誰かが意図的に批判的視点に立つことで、他のメンバーも前提を検証し合い、より練られた計画にブラッシュアップできるのです。

2.問題発見・原因分析に活用する

日々発生する業務上の問題や課題に対しては、クリティカルシンキングを用いて真因を突き止めることが重要です。たとえば、製造業で有名なトヨタ自動車では、現場で問題が起きた際に「なぜ?」を5回繰り返して根本原因を追求する「5 Why(なぜなぜ)分析」の手法が根付いています。これは一見シンプルな問いかけの繰り返しですが、「問題の背後にある前提や隠れた要因をあぶり出す」点で、まさにクリティカルシンキングの実践と言えます。表面的な原因で対処を終わらせずに掘り下げることで、再発防止や抜本的な改善策を講じることができるのです。トヨタ流のこのアプローチは客観性や論理性を高め、問題の真因に素早く近づく効果があるとされています。

3.企画立案や戦略策定に活用する

新規事業の企画やマーケティング戦略の立案など、正解が一つではない課題にもクリティカルシンキングは有効です。たとえば市場分析を行う際、「このデータはどの程度信頼できるのか?」「背景にどんなバイアスがあるか?」と問い、データソースの信頼性や分析手法の妥当性を検証します。また仮説立案時に「それは本当に実現可能か?他に要因はないか?」と自ら仮定を疑うことで、より現実的で説得力のあるプランを練り上げることができます。複数の選択肢を挙げてメリット・デメリットを比較検討したり、第三者の視点でレビューを行ったりするのも有効でしょう。クリティカルシンキングにより企画段階からあらゆる角度で検証を重ねることで、リスクの低い堅実な戦略立案が可能になります。

4.グローバルなビジネス交渉や意思疎通に活用する

異文化が交じるグローバルな環境では、前提の異なる相手と仕事をする場面が増えます。こうした場合にも批判的思考が役立ちます。相手の主張をそのまま受け入れるのではなく、「その背景にはどんな前提や文化的要因があるのか?」と考えることで誤解を減らし、相互理解を深めることができます。また自社の提案を相手にぶつける前に、「この提案に相手が感じる懸念は何か?データや論理で補強できているか?」と自問することも重要です。自分の考えを客観視し、他者の視点で検証するプロセスは、国境を越えたビジネスコミュニケーションにおいて信頼を築く助けとなります。

5.外資系企業の事例に学ぶ

批判的思考の文化を根付かせることに成功している組織の例として、外資系企業のカルチャーが参考になります。外資系コンサルティングファーム出身者の談によれば、そうした企業では会議や分析の場で常に「それは本当か?」「他に可能性はないか?」と疑問を投げかけ、仮説やデータを徹底的に検証する姿勢が当たり前になっているといいます。

実際、あるコンサルタントは「入社して最初に学んだのは『クライアントの言うことをそのまま受け取るな』ということだった」と述懐しています。表面的な要望や報告の裏にある真のニーズを見抜くためには、データの信頼性、分析結果の妥当性、論理の整合性を徹底的にチェックするといった、提を疑い抜く文化が、グローバル企業の高い問題解決力を支えているのです。この事例は、日本企業が今後クリティカルシンキングを組織に根付かせる上でも示唆に富むものと言えるでしょう。

クリティカルシンキングを社内で育成する方法

クリティカルシンキングは一朝一夕に身につくスキルではありません。組織として計画的に人材育成プログラムに組み込み、継続的な訓練と実践の機会を提供していくことが重要です。

ここでは、企業内研修や日常の業務を通じて批判的思考力を養う具体的な方法を解説していきます。

研修を実施する場合は、一過性で終わらせず職場での実践→振り返りまでセットで設計すると効果的です。研修で学んだことを現場で試し、上司やトレーナーがフォローアップしてフィードバックするというサイクルを回すことで、スキルが確実に定着します。

1.研修プログラムへの組み込み

人材育成体系の中にクリティカルシンキング研修を組み込みましょう。新入社員研修や若手向け研修で基礎を教えるのはもちろん、ミドル層・管理職向けにもケーススタディ形式で意思決定トレーニングを行うなど、階層別に内容を最適化します。研修では講義だけでなくワークショップ形式で演習を取り入れることが効果的です。たとえばビジネスケースを用意し、グループで問題点の洗い出しから解決策提案まで行わせる演習をすると、受講者同士で「なぜそう考えたのか」「他に選択肢はないか」を問いただすプロセスが生まれ、批判的思考のトレーニングになります。研修講師は受講者に対して適切に問いを投げかけ、思考を深めさせるファシリテーションを心がけるとよいでしょう。

2.日常業務でのトレーニング

研修以外でも、日々の業務の中でクリティカルシンキングを鍛える機会を設けることが大切です。定例会議で「今日の議題についてあえて反対意見を述べる時間」を短く取ってみる、プロジェクトの振り返り時に「当初の仮説や前提に誤りはなかったか」を確認する項目を入れる、といった工夫が考えられます。上司や先輩社員が率先して「他に見方はないかな?」と声をかけることで、部下も発言しやすくなります。また社内SNSやアイデア提案制度を活用し、「現状のやり方に対して別の提案を募る」場を作るのも有効です。日常的に小さなことでも前提を疑い改善提案する癖をつけることで、組織全体の批判的思考マインドが育まれていきます。

3.ツールやフレームワークの活用

批判的思考を補助する分析ツールやフレームワークを社員に教えるのも手段の一つです。たとえば、物事を網羅的に捉えるのに役立つ「5W1H」や「ロジックツリー」、因果関係を整理する「魚骨図(特性要因図)」、仮説検証のプロセスを体系化する「仮説思考」などのフレームワークは、論点を整理し漏れなく検討する助けになります。研修やOJTでこれらの手法を学び、実際の業務課題で使ってみる機会を与えるとよいでしょう。ただしツールはあくまで補助線に過ぎません。重要なのは、ツールを使う中で「本当にそれで説明できるのか?データや事実は揃っているか?」とメンバー同士で問いかけ合う風土です。フレームワークを用いたトレーニングによって、楽しみながら批判的思考プロセスを身につけさせることが可能になります。

4.学習コンテンツの提供

個人が自主的に批判的思考を学べるよう、会社として学習コンテンツを提供するのも効果的です。具体的には、推薦図書リストの作成、eラーニング講座を社内ポータルで受講できるようにするといった取り組みです。批判的思考の入門書や有名大学のCritical Thinking講義動画などを紹介し、社員が自分のペースで学べる環境を整備します。読書会や勉強会を社内で開催して、学んだフレームワークや思考法を共有し合うのもよいでしょう。こうした継続学習の機会は、研修で得た知識を定着させ実践につなげることにも役立ちます。

5.社内での評価・促進

クリティカルシンキングを組織に根付かせるには、評価指標として組み込むことも有効です。人事考課の項目に「論理的かつ批判的に物事を考えられるか」を含め、会議で良い質問・指摘をした社員をきちんと評価することで、批判的思考の実践を奨励します。また上司が部下にフィードバックする際、「なぜそう判断したのか」「他に検討した案はあるのか」と問いを投げかける習慣をつければ、部下は自然と準備段階で多角的に考えるようになります。組織として「しっかり考え抜く人」を評価・称賛する姿勢を示すことが、文化醸成には欠かせません。

上記のような取り組みを通じて、人材の批判的思考力を高めていくことができます。研修を実施する場合は、一過性で終わらせず職場での実践から振り返りまでセットで設計すると効果的です。研修で学んだことを現場で試し、上司やトレーナーがフォローアップしてフィードバックするというサイクルを回すことで、スキルが確実に定着します。

クリティカルシンキングの実践確認チェックリスト

最後に、社員や自分自身が批判的思考をどれだけ実践できているかを確認するためのチェックリストを紹介します。以下の項目に「Yes」で答えられるかを日頃から意識することで、批判的思考力の自己診断やトレーニングに役立ちます。

- 前提や思い込みを疑ったか?

– 与えられた情報や自分の考えに、当たり前だと流してしまっている前提はないか再点検しましたか。 - 情報の信頼性を検証したか?

– 事実と意見を区別し、根拠データの出所やその信憑性を確かめましたか。 - 他の視点から考えてみたか?

– 別の部署・専門の人の視点や顧客の立場など、異なる角度から問題を見直しましたか。 - 選択肢や代替案を検討したか?

– 一つの解決策や結論に飛びつかず、複数の可能性を洗い出して比較検討しましたか。 - 自分の結論に論拠があるか?

– 導いた結論や意思決定について、なぜそれが最善と言えるのか説明できる根拠を用意しましたか。

これらのチェック項目に日常的に取り組むことで、着実にクリティカルシンキングの姿勢が鍛えられていきます。最初は難しく感じても、繰り返すうちに自然と「ちょっと待てよ、本当にそうか?」と考えるクセが身についていくでしょう。

まとめ

この記事では「クリティカルシンキングとは何か?」という基本から始めて、その重要性、研修による育成法、導入事例まで含めてかなり見てきました。論理的に考えるだけでなく、前提を疑う新たな視点を探ることで、私たちはより正確で創造的な意思決定ができるようになります。

企業にとっても、従業員の批判的思考力を高めることは大きなメリットをもたらします。従業員個人の判断力・問題解決力が向上するのみならず、組織全体として質の高い議論と意思決定が確実になるように、革新も容易に生まれます。

クリティカルシンキングは訓練によって身につけることができます。ぜひ、この「考える力」に着目してみてください。

自社でのクリティカルシンキングの実施をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。研修プログラムのカスタマイズや具体的な進め方など、専門スタッフがご相談に対応いたします。社員の思考力強化された組織力を高めるお手伝いができれば幸いです。