フィードバックとは?ビジネスにおける効果的な仕方やポイントについて本質を解説

最終更新日:2025.11.26

#イノベーション#コミュニケーション#チームビルディング#ビジネススキル#ラーニングデザイン#研修・ワークショップ#組織開発

目次

経営者としてビジネスを進めていると、社員に対してフィードバックを行うシーンが多くあるでしょう。適切なフィードバックができれば、社員のスキルアップに繋がり、ビジネスを好調に導くことにもつながります。しかし、効果的なフィードバックをどのように行えばよいのか、わからない経営者も多いのではないでしょうか。

部下や同僚など、業務で協働するチームや職場の相手にフィードバックする、指摘をするというのは、非常に気を遣うものです。フィードバックすることで、職場の人間関係がギスギスするのではないか?とフィードバックを躊躇していないでしょうか?「言うべきか、言わざるべきか」とモヤモヤしていると、タイミングを失うことは私たちのよくある悩みの種です。

しかし、他者にフィードバックをするという行為を明確に理解し使いこなすことができれば、部下や同僚という仕事仲間を動機づけることも、成長変化させることも可能です。言いづらいこともしっかり対話できる。議論できる。柔軟な人間関係は、チームワークを産み出すことを、私たちは知っています。

この記事では、如何に相手や周囲に伝わるフィードバックをするために、フィードバックの構造をしっかりと理解しつつ、フィードバックをより効果的に行うコツや意識すべきポイントを解説します。また、フィードバックは、言い方より重要な「タイミング」に関しても説明します。フィードバックに悩んでいる、または今までとくに意識してこなかったという方は、ぜひ実践に役立ててみてください。

ビジネスにおけるフィードバックとは

「フィードバック」という言葉は本来、ビジネス用語ではなく電子工学などの分野で、特定のポイントから出力を入力側に戻すための作動を指していました。これが転じて、現在はビジネス上でよく使われる聞く言葉になりました。

では、ビジネスにおけるフィードバックとは、どのような行為を指すのでしょうか。フィードバックは、与えられた業務や目標に対して評価や指摘を行い、改善や成長を促すためのコミュニケーション手段です。人財育成やHRD(Human Resource Development)の領域においては、個人やチームの成果を向上させるために重要な役割を果たしています。

とくに上記のような領域では、相手の行動に対して評価を伝え、必要な修正や改善を促すための手法として広く活用されています。フィードバックといえば、上司が部下に対して行う1on1ミーティングやプロジェクトリーダーがチームメンバーの改善など、上位者から下位者へ行うのが一般的です。しかし、現在のように、専門性や多様性のあるチームや職場において、組織的な権限は効果性を失っており、より人間的な関係性がモノを言うビジネス環境です。従って、フィードバックは、上位者が下位者に公式的な権限で行うだけでは、人は動かないばかりか、本音と建て前の二重構造を産んでしまいます。

これからのフィードバックでは、下位者が上位者を評価したり、査定したりすることも必要でしょう。その時、重要なことは、フィードバックはあくまでも改善を目標としたものであり、貶めたり、傷つけたりするものではないということです。上位者とて完全な人はいません。下位者から学ぶことも多くあるでしょう。その謙虚さを持てるか?どうかで、フィードバックを活かせるか、どうかが決まります。

兎角、上位者には完璧が求められ、上位者自身も自らに対してそのような目標を設定したりします。そここそ、間違いのもとであり、完全な人など誰もおらず、上位者とか下位者に関係なく、どんな地位にいてもフィードバックは必要なのだと意識転換をするべき時です。

フィードバックを行うことで、部下や職場のメンバーの行動や言動に対して、成果に導くために方向修正や動機付け、気づきを産み出すコミュニケーションとなります。

しかし、フィードバックの語源にある通り、インプットに対してアウトプットが正確に出されるように修正する行為です。平たく言えば、ビジネスにおけるフィードバックに当てはめると、「人間や職場」というインプットされた資源に対して、目標とされる「成果」を正確にアウトプットするように、軌道修正として人間が人間に対してフィードバックを行えば成果は出るということです。しかし、果たして、期初に目標設定し、評価者が評価面談などのタイミングで部下の成果とプロセスに対してフィードバックすることで軌道修正されるのでしょうか?理論理屈通りにいくでしょうか?

フィードバックされる時に、なぜフィードバックされるのか?単純に意味が分からない。なぜ指摘されたかも分からないということはないでしょうか?

フィードバックは、フィードバックされる側とフィードバックする側の間で、フィードバックという軌道修正が行われる前の段階で、成果や目標が合意形成できていることが大前提です。目標管理で言えば、目標設定という双方の合意形成です。業務上の指示も、その意図や意味はもとより、指示される側と双方で認識がそろっていなければ、仮に軌道修正としてフィードバックしても、下手するとフィードバックされる側は、何を言っているかわからない場合すらあります。

また、フィードバックという言葉自体が強い印象を持つため、伝え方がハラスメントにつながるのではないかとためらうのはなぜでしょうか?

更には、タイミングがずれることで余計な誤解をうむこともあれば、逆に、何気ない率直なフィードバックが相手に活力を与えることもあります。フィードバックは評価や指導などプレッシャーの強いコミュニケーションだけではなく、相手に活力や元気を与えることもできるコミュニケーションです。今回は、言葉の意味を説明しながら、フィードバックが、評価や軌道修正というコミュニケーションと良好な関係性を築き強いチームを創造できるコミュニケーションでもあることをお伝えできればと思います。

–

–

フィードバックはリアルタイムなナッジが一番

そもそもフィードバックは、1on1や面談など、特別な場所でなければならないというわけではありません。フィードバックは自分が「これはいい」「それはまずい」と感じたことを、その瞬間に伝えることが重要です。つまりは、タイミングがもっとも重要です。フィードバックの文脈は多種多様でありその状況により内容は変化します。しかし多くの場合、リアルタイムで「事象が起きた瞬間」にフィードバックする方が、あらためて時間をとり、その時のことを説明するより誤解や認識のずれが少なくてすみます。

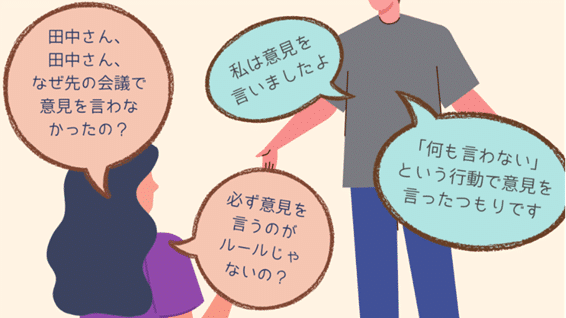

例えば、組織内に「会議中では自分の意見を出しましょう」というガイドラインがある中で、あるメンバーが無言で会議を終えたとしましょう。「田中さん、なぜ先の会議で意見を言わなかったの?必ず意見を言うのがルールじゃないの?」と問う時に、田中さんは「私は意見を言いましたよ。何も言わないという行動で意見を言ったつもりです」と返答しました。

屁理屈をこねている子供っぽいメンバーだと思うかもしれません。例え話としてお聞きください。しかし、そもそも「意見」とは何なのでしょうか?意見とは発言することだけではないのでしょうか?ただ「賛成」と一言言えばそれは意見と呼べるのでしょうか?

ここで重要なことは、田中さんは、会議のガイドラインもしっかり認識した上で、「意見」は発言することだけが「意見」ではなく、「無言」という行動が十二分に自分の意思表示になると本気で思っているかもしれません。逆にフィードバックをした会議の主催者は、「意見」とは発言することであり、無言は意見を言ったことにならないと本気で思っているわけです。つまり、フィードバックをしたとしても、実際に田中さんを納得させ言い張ることはできないということです。その逆もそうです。フィードバックの場面で、職場で全員が各個人の行動について合意形成することなどあまりないでしょう。実際のフィードバックの場面は、フィードバックする側とフィードバックされる側の対面の二人のコミュニケーションが多いです。

ここでの解釈は、評価面談や1on1のフィードバックで話されている言葉や行動を、「会社は」「社会人としては」など、常識や枠組みを前提に置いたとしても双方が共通の認識を創ることは困難で、加えて行動や言動を軌道修正させることはより一層困難であるということです。部下指導や1on1の場で、1回のフィードバックでフィードバックされた相手がすんなり軌道修正し、フィードバックする側の望む行動や言動に早々に変化したケースは、多くはないでしょう。実態として、軌道修正のプロセスは、個別の1on1における一言のフィードバックではなく、間断ない双方のコミュニケーションや周辺とのコミュニケーションの結果として修正されたということが実態ではないでしょうか?

では、フィードバックはできないし、フィードバックはやっても無駄なのでしょうか?

ここで、ナッジコミュニケーションという概念をご紹介します。「ナッジ(nudge)」は、英語で「肘をそっと突く」や「背中を押す」という意味の単語です。ナッジはこの言葉の本来の意味通り、自発的な行動の変化を促すための小さなアプローチで、「肘で軽く突く程度の小さいアプローチ」のコミュニケーションのやり方です。簡単に言えば、日々の声掛けであり、ちょっとした賞賛もありますし、批判も指摘もあります。重要なことは、肘で軽く突くような、軽く、細目なコミュニケーションということです。

ナッジ理論は、2008年にさかのぼります。リチャード・セイラー、キャス・サンスティーンによる「ナッジ」という本が始まりです。因みにセイラーは2017年にノーベル経済学賞を受賞しています。彼らによるとナッジは、はっきりと言葉で伝えると反発されたり、無視されたりする可能性があるときに効果的です。ナッジを使うことによって、相手にわからないように自分の意見を強制させることができます。

道路標識で「速度超過に注意」と標識を出しても、ドライバーにはそれほど注意を払ってはもらえません。ナッジ理論ではそんな標識を創るよりも、道路にでこぼこを創ることによって、ドライバーに嫌でも速度を下げさせることを目指します。ナッジが行われても、相手の気分をそれほど害さず、意図を伝えることができるので、効果的です。

フィードバックの語源にあるように、その主な目的は軌道修正にあります。しかし、評価面談や1on1までフィードバックをすることを待てば修正幅が大きくなる可能性が高くなります。それは状況をより悪化させるだけです。タイミングを失い修正幅が大きくなり、いざ評価の面談で部下に低い評価をする必要に迫られ、結果的にプレッシャーの高いフィードバックをしなければならない状況になれば、それこそ本末転倒です。且つ、共通認識を揃えるためには、コミュニケーションの質よりも量が必要です。つまり、ナッジなフィードバックは最も有効なフィードバックだと言えます。

ビジネス上において、ミスコミュニケーションや認識の違いは日常茶飯事で、無くなることは基本的にありません。細目でナッジなフィードバックは相互認識を深めます。更には、フィードバックされる側は、自分の言動や行動に関してフィードバックする側がしっかりと認識しているという状態を産み出します。ナッジなフィードバックは相手を傷つけることなく、評価を伝えることが可能になり、次なるアクションへの建設的なディスカッションに変化しているはずです。

つまり、傷つけることなく伝わるナッジと1on1や面談などの場所を併用し、使い分けることで、フィードバックの効果を高めることができます。換言すれば、日常のコミュニケーションを通じて継続的なフィードバックを行いつつ、必要な場面でより深い話し合いをすることができ、相手との関係性をつくり、周囲のメンバーの成長や改善を促進することができるということです。

しかし、ナッジでフィードバックしても、評価面談でフィードバックしても中々、行動や言動に変化がない場合はないでしょうか?私たちはAIのようにフィードバックを受け高速修正しながら、適切に目標のアウトプットに近づけることはできません。感情や感性がありフィードバックする側もされる側も、きれいさっぱりスループットしません。私たちは、フィードバックというシーンにおいて、感情や感性とどのように付き合えばよいのでしょうか。

–

–

フィードバックは合意形成がなければ成立しない

フィードバックは、フィードバックされる側とフィードバックする側の間で、フィードバックの前段階で成果や目標が合意形成できていることが大前提です。フィードバックが電子工学分野の語源である通り、最初にフィードバックされる側のアウトプット自体が、フィードバックする側と合意形成されていない場合は、フィードバックはそもそも機能しません。しかし、この大前提の部分で、私たちは誤解や勘違いをする場合が非常に多いことを確認しておくことが重要です。

私たちは、フィードバックが伝わらない原因を相手の意識やマインドの要因だと定義する傾向があります。相手を責めるような発言でフィードバックされる側に問題の要因を持ち込むことがあります。「一般的には…」「常識から考えれば…」「我が社であれば…」「業績や成果…」「論理的に考えれば…」といった表現を使ってフィードバックをします。しかし、実は単純に合意形成の段階で、双方の意識やマインドも含めた前提を揃えず、勘違いしたまま行動に移ってしまうことが非常に多いです。コミュニケーションには勘違いがつきものです。

フィードバックをする大前提は、認識や意識の前提も含めて合意形成できていない場合では中々機能しません。そして、ズレることが日常茶飯事であり、認識のズレや合意形成のズレは適宜確認することが非常に重要であり、このコミュニケーションもフィードバックであると言えます。

多様性を是とする組織においては、人々の価値観やモノの見方の差異は広がります。丁寧な認識齟齬の調整は重要なコミュニケーションであり、丁寧なコミュニケーションは効率的なフィードバックにつながるだけではなく、風通しの良い職場も産み出します。

また、上述した通り、言葉の定義や解釈には幅があり、時間が経過したり、状況が変化すれば、どんどん変化していきます。例えば、目標設定の面談時に合意された合意事項は、時間が経てば解釈や意味は少しずつ変化します。つまり、細目に確認したり、認識を揃えること自体がフィードバックになります。

しかし、言葉の定義をしっかりと合意でき且つ、フィードバックが機能しても、成果を出すにはもう1つ、心理的な契約も重要です。

–

フィードバックはありのままでなければ、相手に刺さらない

フィードバックは、一般的には人材育成や改善というような機能もあります。しかし、関係性や気づきという感性や感情を躍動させる機能もあります。

わかりやすい例としては、「いいね」「すごいね」というような、自身の感じた感情や印象を単純に相手に伝えるということです。反対に、「いやだ」「不快だ」というネガティブでフィードバックしにくい感情もあるでしょう。これは非常に単純で、難しいことではないよう見えるかもしれませんが、職場や組織の風土などによっては、このような単純なコミュニケーションすら困難にすることが往々にして存在しているのではないでしょうか?

企業や職場内のコミュニケーションは「わが社は」「一般的には」「業績向上のためには」「人財育成のためには」「業績や成果のため」という命題が隠然と掲げられたフィードバックが多く見られます。簡単に言えば、フィードバックする理由にあります。

しかし、部下やメンバーは、業績向上やビジョンという命題に共感と腹落ちをしている状態でしょうか?命題を理由とするフィードバックする側に、フィードバックされる側は信頼と敬意があるでしょうか?

つまり、フィードバックする側とされる側の双方に目的や命題に対する腹落ちや関係性という心理的な契約が土台にない場合においては、ナッジでも面談でも、フィードバックは軌道修正はおろか、停滞を産み出す可能性すらあります。

組織や職場にある命題と関係性の相克から産まれる感情や価値観の葛藤といった問題は、ビジネス上のコミュニケーションにおいて、常に付きまとう難題です。組織や職場の命題以外はフィードバックできない状態になっている組織も少なくありません。解決策として、率直にフィードバックすれば良いということなのですが、自身が胸襟を開き、明け透けに感情を伝えることも中々難しいのではないでしょうか?

アサーティブコミュニケーションなど、テクニカルなコミュニケーションを身に着けることも重要です。このような土台を創るためには、自分の感じた感情や気持ちを、同じ職場で働く人間として、「私は○○と感じました」というような、「主語」を「私」にすることから始めましょう。「我が社」「外部環境が」という主語を他に置かずに、個人と個人という立場でフィードバックすることが重要です。ありのままの感情表現を率直にまず伝えることもフィードバックの重要な機能です。

現在のような、働き方や働く動機が多様化している中で、一般論や借り物の主語で話されるフィードバックはあまり相手に刺さりません。自身の感情や価値観を、相手に配慮し、言葉を慎重に選び、ポジティブ・ネガティブ問わずにありのまま伝えるフィードバックは、成果の土台を創ります。胸襟を開くことは「阻害」や「拒否」という恐怖があり言葉を慎重に選ぶ必要があります。ビジネスにおいては、なるべく強い立場の人間が胸襟を開く必要があります。上司と部下であれば上司になると思います。

フィードバックは、行動や言動といった目に見えるものを伝えることと、目に見えない自身の認識や感情、判断解釈という自分の感じていることをあわせて伝えることが、最も重要なのです。

業務やタスクの軌道修正のフィードバックと、その土台となる感情や感性の軌道修正(相互理解)のフィードバックが機能することで、初めてフィードバックされる側もする側も行動変容します。また、フィードバックと関連の深いリフレクションという内省や学習にも非常に良い影響を与えます。

テレワークなど働き方・雇用の多様性などにより、コミュニケーションの複雑さは増しており、フィードバックもより、しづらくなっていると感じている方も多いでしょう。只、立場に関係なく、ありのままを伝えられないようになると、知らず知らずのうちに組織や職場の風土が変わってしまう恐れがあります。

–

–

フィードバックをしない・させない職場状況

フィードバックを行うと、他者の行動における課題を提示し、改善を促すことができます。場合によっては厳しい指摘をすることになるので、「部下にフィードバックする」という行ためを避けたいと思っている人も多いでしょう。とくに最近のビジネスでは、行き過ぎた配慮や、リスクへの恐怖が職場にはびこっています。

レイ・ダリオが率いるヘッジファンドのブリッジウォーター・アソシエイツは「原則(Principles)」と称する一連の哲学を企業運営に取り入れております、その中では透明性と正直さを非常に重要視しています。この文化の一環として、従業員同士がお互いのパフォーマンスについてオープンにフィードバックを交換することを奨励しています。

多様でユニークな考え方、建設的な意見の相違、正直な意見、パフォーマンスに対して、率直にフィードバックをお互いにすることが強固な社員と管理職の信頼関係の構築を創れるという原則があるからです。

「ハラスメントだと捉えられたらどうしよう」という不安から、フィードバックに逃げ腰になる人が多いようです。だかといってフィードバックをしない、させない環境が完成してしまうと、効果的な成長はできず、組織のためにはなりません。

以下では、多くの人が陥るフィードバックに関する心理的なハードルや、そのハードルをどう越えていけばいいのかを説明します。

民主的マネジメントによる放任

現在の職場内は、同じようなスキルや専門性、価値観を持つ同質的な人財で形成されていません。個々人の独立性を担保し、自身の業務領域と専門性にオーナーシップを持つことが、職場やチームの全体の生産性をうみ出します。従って、そのような職場は必然的に個々人の影響力は平準化し、マネジメントは民主的にならざるを得ません。職場やチームが抱える時々の問題の種類によっては、その場その場で、リーダーが変化することもありうるでしょう。

しかし、このようなマネジメントにおいては、確固たる中心的存在がおらず、相互の関係や相互の自律が基本とするため、育成や職場の問題を取り仕切るものがいないことから、解決の責任の所在も不明になります。やがて、民主的マネジメントは、個人主義の不干渉な集団に変化します。必然的に、フィードバックはされず、コミュニケーションも不全になります。

このように民主的マネジメントは、フィードバック不全による葛藤回避をきっかけに破綻することが多いのです。

理屈上、民主的マネジメントは、全てのメンバーが、自律的且つ専門性に長けているのという条件が必要です。しかし、いくら優秀な人財でも、自律的ではなく他人ゴトのように関わる業務や会議のタイミングをもあるでしょう。また、専門性と言っても未熟で自信がなく、教示的な指導を求める人財もいるはずです。本質的な多様性を受容したマネジメントは、できる限りの個々の最適を全体の最適に近づけることです。従って、個々の人財に、細目に、個別最適されたフィードバックと関わりをすることは、結果的に多様性を重視した民主的なマネジメントになります。

民主的なマネジメントには、相互のコミュニケーション能力やコミュニケーションする関係性が重要なマネジメントファクターです。過剰なフィードバックやフィードバックの不足は、民主的なマネジメントには影響を及ぼしません。程よいさじ加減の間断のない相互フィードバックを繰り返していくことが、効果的なマネジメントであると言えます。

また、私たちは、「自律的が重要」と言ったり、「独裁的なリーダーより民主的がいい」と言ってみたり、都合の良いマネジメント手法を真理のように求めるくせがあります。自己正当化は私たちの性ですが、やはり個々に併せて、状況や課題に併せて、マネジメント手法やコミュニケーション手段を選択する姿勢が必要ではないでしょうか?

感情問題やハラスメントの問題

フィードバックをする際、心理的なハードルを感じる人が多いでしょう。昨今はハラスメントについて注意が必要な時代であるため、ハラスメントとして受け取られてしまうのではないかとヒヤヒヤするかもしれません。

また、ハラスメントに繋がってしまう恐怖感から、適切なフィードバックをせずに目をつぶってしまう人も多くいるでしょう。

ハラスメントに対する処方箋は、言葉やテキストなど言語コミュニケーションのみに対して良し悪しをつけ、啓蒙するくらいしか実際にはできていません。非言語コミュニケーションの例として、沈黙、無視、はぐらかしのたぐいで、相手の感情を傷つけることは十分にあり得ます。

しかし、ハラスメントだと思われたくないからといって、部下やチームの成長を促さないのは、本末転倒です。より良いチームを作って高い成果を出したいという気持ちがあるのなら、何もしないでいるのは本末転倒です。

底流に流れる関係性や感情問題は、自分の感情と折り合いをつけ、相手に配慮し、適切なフィードバックを行えるようになるには、フィードバックのコツを正しく認識していくことが大事です。

スキルの問題

フィードバックにおいて、どう指摘するのがいいだろうかと、迷いながら手探りで考えていくケースがほとんどでしょう。そのような場合は、コミュニケーションスキルを高めることもおすすめです。うまくコミュニケーションを図る上では、相手の気持ちを知るスキルが欠かせません。それを活かして、相手の気持ちを踏まえたフィードバックをするように心掛けましょう。

また、傾聴やコーチングなどのスキルを学ぶのも効果的です。コミュニケーションやコーチングの観点で考えると、的確なフィードバックが返せるようになるでしょう。

兎にも角にも、フィードバック自体はコミュニケーションの一環であり、コミュニケーションスキルがなければ、理屈を知っていても実務で活用することはできません。スキルに関しては、後段部分でより詳しく説明していきます。

フィードバックと対話とリフレクションの関係

フィードバックの目的は、主には、相手の理解や共感、もしくは行動へ影響を与えようという行為になります。先にも伝えたように、認識や感情、判断、解釈という自分の感じていることを伝えながらフィードバックします。では、フィードバックされた側の認識や感情、解釈はどうでしょうか。フィードバックされた側の認識や感情、解釈などを、対話を通して傾聴する必要があります。相互理解を対話で行うことによって、関係性と動機付けが醸成されるわけです。

フィードバックはフィードバックする側が、される側と一緒に、学習の機会やリフレクションの機会として捉える方がよいでしょう。とくに 1on1などの場では、対話という観点で、フィードバックをすることが重要です。

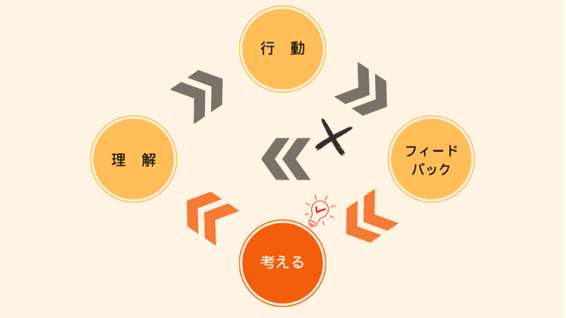

フィードバックが成立するためには、フィードバックをされた相手が、その内容からリフレクションという内省を起こし、腹落ちした後、初めて行動が変化するわけです。つまりフィードバックされる側は、リフレクションや内省など、「考える」ことが必要になります。リフレクションとは、厳密に言えばセルフリフレクション(自己省察)です。フィードバックされた事柄をヒントに、自分自身と見つめるという事です。

同じような失敗を繰り返して、他者から同じようなフィードバックをされることが続いたり、それがレッテルになってしまっている人も少なくありません。それが個人のキャラクターとして許容できる場合は問題にはなりません。しかし同じ間違いを繰り返してしまうというのは、なぜ起きるのでしょうか?

原因は、リフレクションを起こすフィードバックなっていない可能性もあります。つまりは、相手にとって内省しづらいリフレクションしづらいフィードバックかもしれません。

行動や言動のフィードバックに対して、相手のリフレクションを促すような時間と対話が必要だということです。また、フィードバックする側は、相手のリフレクションをする時間と対話をセットで寄り添うという前提をもつ姿勢が必須です。もし、相手の感情や価値観に変化を起こすフィードバックするには、信頼関係の土台の上に感情や価値観のリフレクションを促すような時間と対話、更には多少の技術も必要です。一般的に他人のことはよくわかって自分のことがよくわからないの現代人です。相手の行動や価値観に影響を与え変化を誘発することは、そんな単純な事ではなく、多くの時間が掛かります。従って、考える時間、リフレクションする時間を惜しむことは、長期的に大きなパフォーマンスを失う可能性が高いです。

ポジティブフィードバックとネガティブフィードバック

フィードバックには、大きく分けて「ポジティブフィードバック」と「ネガティブフィードバック」があります。ここでは、ポジティブフィードバックとネガティブフィードバックについて解説します。

ポジティブフィードバック

ポジティブフィードバックとは、相手の「良い点」を指摘するフィードバックです。相手の行動について、肯定的な言葉で評価することで、さらなる成長を促していきます。褒められて伸びるタイプの人に対して使うと、より効果的なフィードバックのタイプです。

ネガティブフィードバック

ネガティブフィードバックとは、相手の「改善すべき点」を指摘するフィードバックです。否定的なポイントに焦点を当てることで改善を促し、成長へと導きます。改善点をズバッと相手に伝えることができるため、フィードバックの時間を短縮でき、実践に当てる時間を増やすことができるでしょう。

また、フィードバックを行う際に、相手を劣っている存在と見なし、否定的な態度で接してしまうと、相手はフィードバックを受け入れることが難しくなります。これは、相手の自尊心やモチベーションを傷つけ、対話や成長にブロックをかける可能性があるからです。

一方で、具体的で建設的な形で行われる必要があります。相手の弱点や課題をただ指摘するのではなく、改善案やポジティブな側面も含めて伝えることが大切です。また、相手の意見や考えに対しても尊重を示し、対話を重視する姿勢が求められます。

ただ、ポジティブであれネガティブであれ、相手に与える印象に配慮することは非常に重要です。しかし、フィードバックする側は、ポジティブフィードバックは好印象と標榜しつつ葛藤回避をしている可能性もあります。ネガティブフィードバックは、教育や育成と標榜しつつ、攻撃や中傷をしている可能性もあります。何をもって「ポジティブ」なのか?「ネガティブ」なのか?ということを伝えることがもっとも重要です。

–

–

フィードバックのフレームワークを紹介

フィードバックは、必ずしも上位者が下位者に対して行うものではなく、部下が上司に対して行うこともあります。そのような場合、多様な意見を出すのが難しいこともあるでしょう。

フィードバックにはある程度の型があるので、最初はフレームワークに頼りながら行い、徐々に慣れていくことをおすすめします。

SBI型

まずは「SBI型」です。

SBI型は、「状況(Situation)」「行動(Behavior)」「結果(Impact)」の頭文字で、SBIという名前がついています。

SBI型のフィードバックでは、「いつどのような場面で(状況)、あなたがこのような振る舞いや発言をしていて(行動)、こう思えた(結果)」という構文で、相手の行動について評価を伝えます。ポジティブな評価の場合も、ネガティブな評価の場合も使えるのが特徴です。

SBI型を用いるのに適しているのは、何か具体的な行動について指摘したいときです。具体的なシーンに紐づいたフィードバックになるため、受け手からしても納得感があり、改善につなげやすいのがメリットです。自分の行動が評価者の目にどのように映ったのかがわかるため、他者の目を踏まえたうえで自分の行動について内省できるようになります。

気をつけたいのは、ネガティブな評価を伝えるときです。具体的な指摘だからこそ批判されたという感覚が残りやすいため、受け手のタイプによっては使うのを避けたり、ポジティブな言葉と共に伝えたりという工夫が重要です。

KPT型

続いて「KPT型」です。

これは、ある状況について振り返る際に、「よかったので続けるべきこと(Keep)」「改善すべき問題点(Problem)」「試してみたいこと(Try)」の3つに分けて語るというものです。

たとえばKeepに「テレアポを取れる確率が上がった」を、Problemに「営業成績が先月よりも下がった」を、Tryに「先輩に同行して商談のノウハウを再度学ぶ」を置くイメージです。実際には、紙に書いたり、付箋を表に貼ったりしながら、3つの観点それぞれの要素をあるだけ挙げていきます。

具体的にじっくり振り返ることで、何が良くて何が悪かったかが可視化されるのがメリットです。また、取り組むべき行動も明示されるので、改善に向けて素早く動けるのもポイントです。

KPTは、行動レベルで行われる手法であり、PDCA(Plan, Do, Check, Act)と構造的には似ています。しかし、PDCAがプロセスを重視するのに対して、KPTは参加者や当事者の感情やメンタルモデルに焦点を当てています。このような感情や考え方の部分を共有し、ステップごとにリフレクションしてフィードバックを行うことが重要です。

つまり、KPTでは、胸襟を開くことができる環境を作り、関係性を大切にすることが鍵となります。参加者同士が互いを尊重し、素直に意見を交換し合うことで、より深い対話と学びがうまれるのです。

サンドウィッチ型

最後に、「サンドウィッチ型」です。

このタイプは、サンドウィッチのようにパンと具を挟む構造でフィードバックを組み立てるものです。フィードバックにはポジティブなものとネガティブなものがあります。ポジティブなもの、つまり褒める要素がパンで、ネガティブなもの、つまり改善点を指摘する要素が具です。

たとえば「プレゼンのとき、資料がわかりやすくてよかった。ただ、プレゼンのときの話し方は自信がなさそうに見えたので、改善したほうがいい。でも、質問に的確に答えていたのはよかった」というようにネガティブなアドバイスをポジティブなアドバイスで挟む構造です。

指摘する内容を褒める内容で挟むと、受け手の印象が和らぎます。厳しい言葉だけをもらうとモチベーションが低下してしまうことがあるため、サンドイッチ型の構文で受け手のやる気を守ることが可能でしょう。評価をする側からしても、フィードバックの際の心理的な負担を和らげる効果が期待できます。

ただし、ポジティブな言葉でフィードバックが終わるため、良くも悪くもネガティブなニュアンスが薄まり、改善に繋がりにくいケースもあります。

–

フィードバックとコミュニケーションは密接に関連している

フィードバックはコミュニケーションの一形態であるため強く関連しています。

フィードバックがコミュニケーションの一種であることを踏まえれば、相手に受け取ってもらうための工夫が必要であることは自明です。たとえば理解度や相手のスキルに合わせて伝えるなど、どうすれば相手が受け取りやすくなるかをフィードバックする側が考える必要があります。

フィードバックは、リフレクション、つまり「内省」とも密接に関連しています。受け手に何かしらの気づきを与え、自らの行動について振り返らせるものであるからです。

アメリカの社会心理学者であるジャック・ギブは、人が他者や組織と関わるときに生じる懸念のひとつに「受容」の懸念があると指摘しています。

受容の懸念とは、「自分がこの集団に受け入れられるか」という懸念です。人は受容の懸念を抱いたときに、謙虚に振る舞い下手に出て受け入れてもらおうとしたり、大言壮語を吐いて他者を制圧したりします。このような受容に対する行動は、周囲が自分を受け入れてくれるのかわからないためにとる行動です。

フィードバックでなんらかの反応を得られていれば、このような極端な行動を続けなくても、フィードバックから積極的にリフレクションをしていき、自分を振り返ることができます。懸念が拭われ、より健全な組織づくりが叶うでしょう。

つまり、フィードバックは、する側からされる側へのコミュニケーション形態であり、される側は、その意図を内省したり、考えたりする行為がリフレクションという構造になっています。する側は、される側の態度や発言から、フィードバックが伝わっていないことから、苛立ちや感情的になり、過剰のフィードバックをすることがあります。受容する時間、リフレクションする時間、理性的になる時間が必要ということです。

フィードバックする問題の大きさや心理的圧力が大きい場合は、より時間を掛けリフレクションに時間を取りましょう。

–

フィードバックを効果的に行うポイント

最後に、フィードバックを効果的に行うための具体的なポイントを整理します。以下の3つの要素を押さえ、フィードバックの質を高めていきましょう。

具体性からスタートする

具体的なフィードバックであることは、フィードバックの効果を高める重要なファクターです。たとえば「もう少し積極的に仕事に取り組んでほしい」などの抽象的なフィードバックをもらっても、受け手はどのように改善すればいいのかイメージすることが難しいでしょう。どの行動が積極性に欠いていると思われたのか、具体的な行動レベルでどう変わることを期待されているのかなどを明示しなければ、受け手に単に否定されたような感覚が残るだけで、プラスの変化は期待できません。

受け手に納得してもらい、スムーズに行動変容を起こしてもらうためにも、可能な限り具体的に伝えましょう。

実現可能な範囲にする

どんなに丁寧に伝えても、フィードバックであまりにハードルが高いことを求められると、受け手には反抗心がうまれたり、自尊心を傷つけられた感覚が残ったりします。また、実現できないと感じるフィードバックは、モチベーションを下げる要因にもなってしまいます。

相手に求めることを明示する際は、それが実現可能な範囲であるか、一度精査してから伝えるようにしましょう。

まとめ

適切なフィードバックは、他者のスキルアップや、ビジネスを好調に導くことにつながります。また、適切なフィードバックを行うためには、変化を起こすという目的を明確にすることが重要です。できるだけ具体的に、タイムリーに行い、一般論は持ち出さずに1対1の関係で伝えていきましょう。

フィードバックはコミュニケーションの一種であるという認識を忘れずに、相手が受け取りやすいように、相手の価値観や理解度に寄り添った伝え方をする工夫も大切です。具体的なフィードバックの組み立て方に迷った場合には、既存のフレームワークに頼るのもおすすめです。

本記事で紹介したポイントを押さえながら、組織の成長を促す効果的なフィードバックを行ってみてください。