職場の“当たり前”を問い直す!~ハラスメントからリスペクトへ導く新たな研修アプローチ~

最終更新日:2025.07.16

目次

ハラスメント研修は、多くの企業にとって必須の取り組みとなっていますが、その実効性には課題が残されています。単に「NG行動」を伝えるだけでは、職場の風土や従業員間の関係性は本質的に変わらないという声も少なくありません。本記事では、従来のハラスメント研修が抱える限界を考察し、ソフィアが提唱する「リスペクト型研修」という、より本質的なアプローチについて詳述します。ハラスメントをなくし、社員一人ひとりが尊重され、安心して働ける職場を築くための具体的な方法を探ります。

従来のハラスメント研修の限界と「暗黙の合意」

多くの企業で行われているハラスメント研修は、何がハラスメントに当たるのか、どのような行動が問題となるのかを明確にすることに重点を置いています。eラーニングや集合研修、相談窓口の設置など、制度面の整備は進んでいます。しかし、「相談件数が減らない」「研修後も職場の空気が変わらない」といった声が聞かれるのはなぜでしょうか。特に管理職からは、「どこまでがパワハラになるか分からず、指導をためらう」といった、萎縮によるコミュニケーション不足の問題も指摘されています。

この背景には、研修が「NG行動の回避」というリスクマネジメントに偏りすぎているという問題があります。ハラスメントは、相手の感じ方や関係性によってその捉え方が大きく異なるため、画一的な線引きが難しいテーマです。また、時代の変化とともにハラスメントの定義も広がりを見せており、単にルールを暗記するだけでは対応しきれないのが現状です。

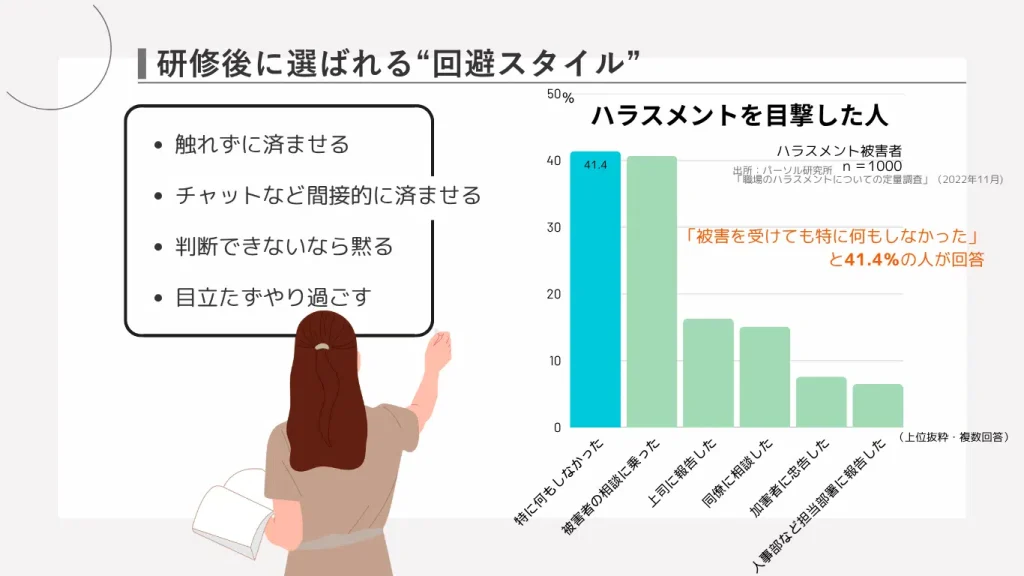

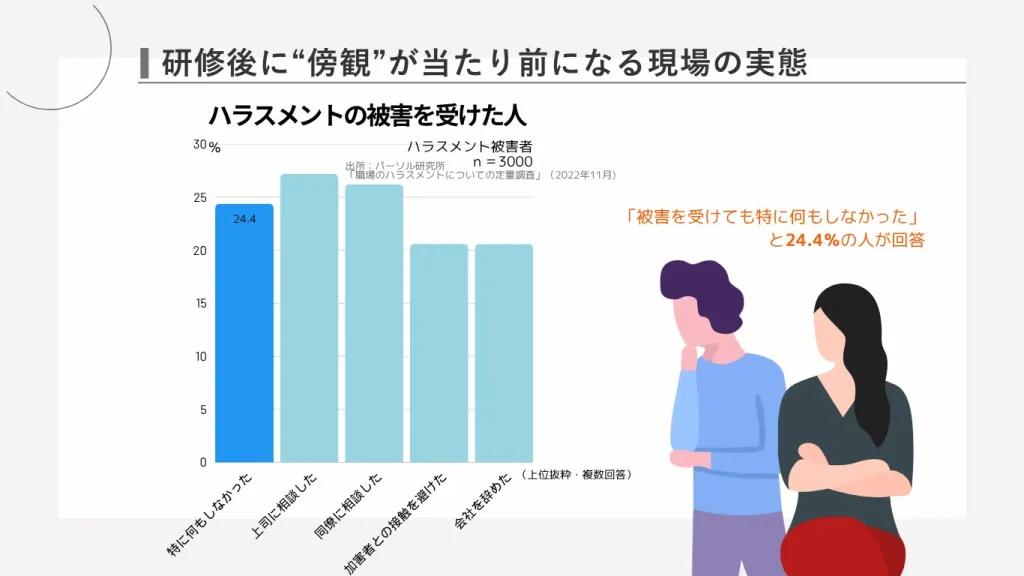

このような「リスク回避型」の研修は、従業員に「問題に関わらない方が安全」「見て見ぬふりをした方が無難」といった心理を生み出す可能性があります。パーソル総合研究所の調査では、ハラスメントを目撃した人の41%が「特に何もしなかった」、被害を受けた人の24%が「何もしなかった」と回答しており、制度が整っていても現場での行動変容が起きていない実態が浮き彫りになっています。

この実態は、職場に存在する「暗黙の合意」によって説明できます。これは、明文化されたルールとは別に、職場のメンバー間で暗黙のうちに共有されている「常識」や「当たり前」を指します。人はルールよりも、この「暗黙の合意」やその場の空気、人間関係に従って行動する傾向があるため、表面的なルール作りだけでは組織の風土を変えることは困難なのです。

「加害者対被害者」の構図を超えて:サステナビリティ経営との連動

ハラスメントの問題を解決する上で、「加害者が悪い」という一方的な構図に囚われすぎることは、かえって問題解決を遠ざける可能性があります。この構図は、以下のような弊害を生み出しがちです。

- コミュニケーションの停滞:問題を避けようとするあまり、積極的に関わることを避けるようになります。

- 行動の制限と萎縮:NG行動の暗記に終始し、本来必要な建設的な対話や指導が滞ります。

- 言動不一致:ハラスメントは悪いと認識しつつも、「ではどうすれば良いのか」という具体的な行動が分からず、思考停止に陥ります。

これらの問題は、研修の目的が「トラブル回避」に限定されているがゆえに生まれる「副作用」と言えるでしょう。

現代の企業経営において、サステナビリティ経営や人的資本経営、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)、コーポレートガバナンスといったテーマは避けて通れません。これらのテーマは、すべて「人」を基盤としており、その実現には「職場の関係性の質」が不可欠です。制度として多様性を尊重するだけでなく、それが実際の人間関係の中で自然に生かされる状態こそが、企業の持続的な成長を支える基盤となります。ハラスメント研修を、単なるリスク回避の取り組みとしてではなく、企業理念の実現やサステナビリティ経営の推進に紐づけ、職場全体の視点へと転換することが、今、求められているのです。

「リスペクト型研修」の提唱:対話と信頼関係の構築

ソフィアは、ハラスメントの根本的な解決を目指し、「リスペクト型研修」という新たなアプローチを提唱しています。この研修は、「関係性を育む」ことに主眼を置いており、従来の「リスク回避型研修」とは、目的、視点、学び、ゴール全てにおいて根本的に異なります。

| 項目 | リスク回避型研修 | リスペクト型研修 |

|---|---|---|

| 目的 | トラブル防止 | 信頼・行動変容の風土づくり |

| 視点 | 加害者 vs 被害者 | チームの関係性、組織風土 |

| 学び | NG行動の理解 | 共感、多様性、対話の重要性 |

| ゴール | 「学んだ」「分かった」で終了 | 「対話が育つ空気」の醸成 |

リスペクト型研修は、ルールを一方的に学ぶ場ではなく、信頼関係を醸成し、チームの力を最大限に引き出すための場と位置づけられます。特に重視されるのが「対話」の概念です。議論や討議が結論を導き出すことを目的とするのに対し、対話は、他者の意見に耳を傾け、その背景や意図を深く理解することで、互いの関係性を深め、新たな気づきを生み出すことを目指します。この対話を基盤とすることで、参加者はより能動的に学び、深い共感を育むことができます。

風土を耕すための5つのステップと研修設計

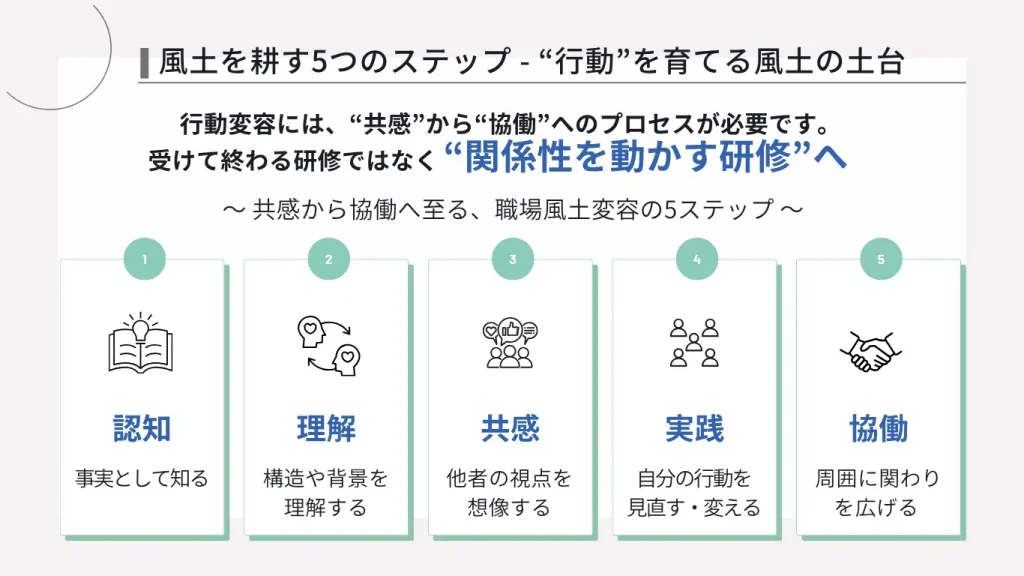

リスペクト型研修は、ソフィアが提唱する従業員体験(エンプロイー・エクスペリエンス)デザインのフレームワークである「認知」「理解」「共感」「実践」「協働」の5つのステップを適用して設計されます。

①認知(知る)

: まず、ハラスメントの基本的な定義や、社会や時代の変化に伴うハラスメントの概念の広がりについて学びます。最新の情報を取り入れ、現状を正しく認識することから始まります。

②理解(背景と構造)

: 具体的なハラスメント事例を通して、なぜそれがハラスメントになるのか、その背景や構造を深く理解します。例えば、「意図がなくても、相手が不快に感じたら問題となる」という原則や、マタニティハラスメントのように、特定の立場の人への配慮がなぜ重要なのかといった点を掘り下げます。

③共感(自分事化)

: このステップは、行動変容へと繋がる最も重要な段階です。ここでは、単なる知識の習得に留まらず、他者の視点に立ち、「もし自分が同じ立場だったらどう感じるか」を想像する機会を提供します。ハラスメントをなくすことが、個人の問題解決だけでなく、職場のパフォーマンス向上や健全な組織文化の構築に不可欠であるという「Why(なぜ)」を深く理解し、自分事として捉えることを促します。

④実践(行動変容)

: 共感を通じて得られた気づきに基づき、自身の具体的な行動を見直し、変化させる段階です。例えば、リーダーであれば「これまでの注意の仕方を変えてみよう」と考えたり、メンバーであれば「困っている同僚に声をかけてみよう」と行動に移すことが含まれます。企業側も、通報窓口の運用改善や、従業員が安心して行動できるような心理的安全性の高い環境を整えるなど、行動を後押しする仕組み作りが求められます。

⑤協働(広がり)

: 個々人の実践が、チームや組織全体へと波及していく段階です。例えば、チーム内で定期的に「リスペクト対話会」を実施したり、互いに感謝を伝え合う「リスペクトメッセージ」を送り合ったりすることで、職場の風土そのものを変えていきます。ハラスメントの問題を個人の責任に帰するのではなく、チーム全体で考え、解決していく共同作業へと昇華させます。

このフレームワークに基づいた研修設計は、ハラスメントの問題を体系的に捉え、従業員が主体的に関わり、組織全体の変革へと繋げる強力なツールとなります。

関係性のずれを扱う具体的なテーマ設定

リスペクト型研修では、「どう関わるかを問い直す」という視点から、従来の「NG行動」を羅列するようなテーマではなく、より本質的な「関係性のずれ」に焦点を当てたテーマ設定を行います。

無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)を知る

人間は誰しもが多かれ少なかれ無意識の偏見を持っています。このテーマでは、「自分にとっての普通が、相手にとっての普通ではない」という気づきを促します。良かれと思って発した言葉や行動が、相手にとっては「ずれ」を生じさせ、不快感を与える可能性を理解し、多様な視点を持つことの重要性を学びます。

マイクロアグレッションを見逃さない

無意識の偏見が具体的な言動として現れるのがマイクロアグレッションです。日常の些細な言葉や態度、行動が、受け手にとっては軽蔑や不快感、敵意を伴うメッセージとして受け取られ、それが積み重なることで、職場の心理的安全性を損ない、コミュニケーションの停滞や信頼関係の喪失につながることを学びます。例えば、「新人なのに仕事ができるね」「女性なのに頑張っているね」といった、一見褒め言葉のように聞こえる言葉の裏に潜む無意識の偏見に焦点を当て、その言動がもたらす影響を深く考察します。

言いづらさの正体をチームで言語化する

職場で「言いたいことが言えない」「正直な気持ちを伝えられない」といった「言いづらさ」を感じることは少なくありません。このテーマでは、なぜ言いづらさを感じるのか、その正体をチームで言語化し、どうすれば安心して意見を交換できる関係性を築けるのかを対話します。これにより、潜在的な問題の早期発見や、よりオープンなコミュニケーションを促し、健全な職場環境の醸成へと繋げます。

これらのテーマは、研修講師が一方的に答えを与えるのではなく、参加者自身が対話を通じて問いに対する答えを見つけ出し、行動変容への意欲を高めることを目指します。

行動変容を定着させる職場の仕組みと仕掛け

研修は単発で終わらせてはいけません。行動変容を職場に定着させ、継続的なものにするためには、日々の業務に溶け込むような仕組みや仕掛けが必要です。ソフィアでは、以下の具体的な取り組みを提案しています。

リスペクト対話会

「リスペクト」というポジティブな言葉を用いることで、「ハラスメント」という言葉が持つネガティブなイメージを払拭し、より気軽に話し合える場を提供します。1回15分程度の短い時間で、少人数グループで実施します。一枚のスライド(イラストなどを用いることも有効)に示された問いについて、「これはリスペクトがあるだろうか?」といったテーマで対話を行います。例えば、「上司が部下を呼び捨てにすること」「同僚が常に愚痴を言っていること」など、日常に潜む「関係性のずれ」について議論することで、お互いの価値観や感じ方を理解し、職場内の関係性を再構築し、「安全な空間」であるという認識を深めます。これにより、社員が安心して声を上げられる土壌を育みます。

リスペクトメッセージ

従来のサンクスカードを進化させた仕組みです。単に感謝を伝えるだけでなく、「〇〇さんのあの時の行動は、とてもリスペクトがありました」「〇〇さんのあの発言は、チームへの思いやりがあったね」といったように、相手の行動に対して「尊敬」や「配慮」といった具体的なリスペクトの感情を言語化して伝え合います。これにより、ポジティブな感情の循環が生まれ、職場の雰囲気を活性化させます。従来のサンクスカードよりも、上司に対して送りやすいという声も多く、上下関係を超えた円滑なコミュニケーションを促し、継続的な関係性構築に寄与します。

これらの仕組みは、単発のイベントとしてではなく、日常のコミュニケーションの中に継続的に組み込むことで、その効果を最大限に発揮します。例えば、四半期に一度のブランド研修を通じて、社員のブランド意識や情報セキュリティ意識が高まった事例があるように、継続的な「常態化」の取り組みが、真の行動変容には不可欠なのです。

質疑応答に学ぶ実践的なヒント

セミナーでは、参加者から実践に即した疑問や懸念が多数寄せられました。

・対話型研修は効果が高いと理解できるが、時間や人数の都合で実施が難しい場合がある。どのように工夫すれば良いか?

オンライン会議ツールを活用した対話会や、少人数グループに細分化して実施することで、時間や場所の制約を緩和できます。また、研修の導入段階で、共感を育むeラーニングや事前課題を組み込むことで、受講者が受け身にならず、対話への準備を整えることができます。大規模な組織の場合には、社内のキーパーソンをファシリテーターとして育成し、各部署で自律的に対話の機会を創出していく「ファシリテーター養成プログラム」も有効です。

・「関係性に踏み込む」と言われると、受講者が構えてしまい、抵抗を感じるのではないかと不安がある。どうすれば受け入れてもらえるか?

導入部分では、「悪気なく言った言葉が、実は相手にとっては…」といった、誰もが経験し得る身近で具体的な事例から入る構成を意識することが重要です。また、「関係性を整えること」の目的を、単なるハラスメント対策としてではなく、「チームのパフォーマンス向上」「生産性の向上」「心理的安全性の確保」といったポジティブな文脈で提示することで、受講者の抵抗感を和らげ、前向きな姿勢を引き出すことができます。

・以前、サンクスカードが形骸化してしまった経験がある。リスペクトメッセージは、どのように運用の質を維持できるのか?

継続的な運用サポートと、参加者が飽きないような「仕掛け」が重要です。例えば、時期によってメッセージのテーマを変えたり(例:「今月は、誰かの挑戦を後押しした行動にリスペクトメッセージを送ろう」)、特定の行動への感謝を促したりするなど、常に新鮮さを保つ工夫を凝らします。また、社内報やイントラネットで優れたリスペクトメッセージを紹介したり、リスペクトメッセージを多く送った社員や受け取った社員を表彰したりするなどのキャンペーン的な取り組みも有効です。さらに、リスペクト対話会や他の研修と連動させることで、メッセージの運用を活性化させ、単なる「お礼」に終わらない、深い意味を持つコミュニケーションツールとして定着させることができます。

まとめ:ハラスメントからリスペクトへ、職場を育てる新たな視点

ハラスメント研修は、もはや「してはいけないこと」を学ぶだけの場ではありません。信頼を築き、社員一人ひとりが尊重され、安心して対話できる職場を育てるための重要なきっかけへと変革すべき時期に来ています。対話とリスペクトを軸に据えた研修のあり方を検討し、社員が主体的に、そして前向きに喜んで参加できるような環境を整えることが、現代の企業に求められています。

あなたの会社のハラスメント研修は、まだ「行動の制限」だけに留まっていませんか? 研修後、職場の関係性にどのようなポジティブな変化が生まれていますか? そして、その研修は、関係性をより良くするための「きっかけ」として、本当に機能しているでしょうか?

NG行動の制限だけでは、職場の風土は決して変わりません。最初から「単なる行動の宣言だけではうまくいかない」という現実を前提として研修を設計することで、継続的な「常態化」の仕組みが生まれ、真にハラスメントのない、活気と生産性にあふれる職場を築くことができるでしょう。