バイアスとは?ビジネスに潜む偏見の種類・影響とコミュニケーション対策

最終更新日:2025.07.09

目次

日々の職場で、部下を評価するときについ主観が入ってしまったり、過去の成功体験にとらわれて新しい方法を拒んでしまった経験はありませんか?その背景には「バイアス」と呼ばれる思考の偏りが潜んでいます。誰もが無意識のうちに持っているバイアスは、意思決定やコミュニケーションに影響を与え、場合によってはハラスメントや不公平な人事評価の原因にもなりかねません。

本記事では、ビジネスシーンにおけるバイアスの意味や種類、発生原因を解説し、職場でバイアスによるトラブルを防ぐためのポイントを紹介します。

バイアスとは

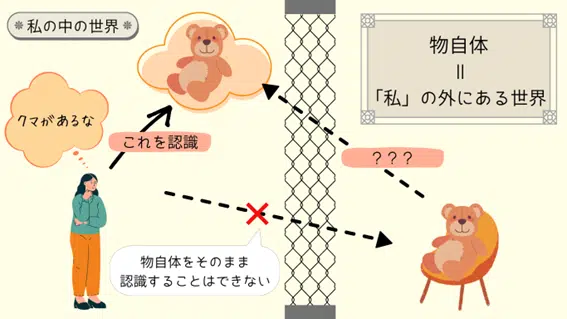

バイアス(bias)は、偏見や思い込みからくる先入観によって生じる認知の偏り(認知バイアス)を意味し、思考の歪みや判断の偏向を指す概念です。ビジネスにおいては一般的に、仕事の進め方や社内の人間関係、ビジネスマナーなどに対する先入観・固定観念といった意味合いで用いられています。

各人の経験・思い込み・前例などの影響によって無自覚に陥りがちで、非合理な判断を下すリスクを含んでいます。ただし無意識の偏りとはいえ、注意すれば自分のバイアスに気づきコントロールすることも可能です。

このように自分の無自覚な偏りを自覚することが、バイアス対策の第一歩となります。本記事のテーマでもあるこの点を理解し、ビジネスでバイアスによる損失を出さないよう警戒していただきたいと思います。

なお、「バイアス」という言葉本来の意味は「偏り」「斜め」というニュアンスであり、統計学におけるバイアスはデータや数値の偏った誤差を指します。たとえばサンプルに偏りがある調査結果などは「バイアスがかかっている」と表現されます。一方、医療におけるバイアスは診断や治療で生じる判断の偏りを意味するなど、分野によって若干意味が異なります。

通常ビジネス上で「バイアス」と言えば認知バイアス(心理学用語)を指し、本記事でも認知バイアスの意味で解説を進めます。

ステレオタイプとの違い

「ステレオタイプ」は物事に対する紋切り型のイメージや固定観念を意味します。米国の評論家ウォルター・リップマンが提唱した概念で、特定の属性に対する画一的な思い込みを指します。

バイアス(認知バイアス)が無意識の思考プロセスで生じる偏りであるのに対し、ステレオタイプは「〇〇な人は△△だ」というような一般化されたイメージそのものを指しており、バイアスが働く原因ともなる固定観念です。たとえば「女性は家庭を優先しがち」「若者は忍耐力がない」などのステレオタイプな思い込みが、職場で無意識のバイアスを引き起こす要因になることがあります。

バイアスが発生する原因

思考の偏りや認知・認識の歪みを起こしてしまうバイアスですが、発生する主な原因は大きく分けて2つあります。

ここでは、バイアスを発生させる原因である「二重過程理論」と「ヒューリスティック」について解説します。

二重過程理論が原因

バイアスが発生する原因の1つは、人が思考する際に行っている二重過程(Dual Process)による影響です。イスラエル出身の心理学者で行動経済学者でもあるダニエル・カーネマンが著書『ファスト&スロー』で紹介し広めた概念で、人間の思考をシステム1(直感的で素早い思考)とシステム2(熟考による論理的思考)の2つに分けて捉えます。

システム1は、ドアを開ける、前から来た自転車を避ける、「おはよう」と言われて「おはよう」と返す、といったように反射的・自動的に行う即断的な思考です。日常生活で不便なく過ごしたり危険を回避したりするために必要な機能ですが、直感に頼るシステム1の思考は自身の経験や感覚に基づくため、知らず知らず偏りが生じやすいとされています。

一方、システム2は複雑な計算問題を解いたり新規事業の戦略を立てたりするときのように、じっくり熟考する思考プロセスであり、体力と気力を要します。システム2で丁寧に考えることで物事を多角的に観察・分析できるため、システム2の思考はバイアスに陥りにくいのが特徴です。

つまり、人間は時間をかけ論理的に検討すれば偏った判断を避けやすいものの、時間に追われたり直感に頼ったりするときはバイアスが生じやすいのです。このことは心理学の研究でも示されており、システム1の過程は認知バイアスの原因となり、システム2の過程は規範的に正しい判断に結びつくとされています。

ヒューリスティックが原因

もう1つの原因は、ヒューリスティック(heuristic)と呼ばれる経験則にもとづく直感的な判断です。ヒューリスティックは人間が古来より備えている認知機能で、狩猟採集の時代から身についた「経験に基づき即座に状況判断する」ための知恵だと言われます。

たとえば「以前にも似たトラブルがあったから、そのとき上手くいった方法で今回も対処しよう」と過去の経験に倣って判断を下すようなケースです。経験則にもとづき素早く対処するヒューリスティックは日常生活では有益に働くことも多く、脳の認知資源を節約する「省エネ思考」として誰もが無意識に行っています。

しかし、ビジネスにおいて組織全体に大きな影響を与える重大な意思決定の場面でヒューリスティックに頼りすぎると、十分な検証や議論を経ずに行動を起こしてしまい、誤った判断につながるリスクがあります。実際、過去にうまくいった方法が今回も有効である保証はなく、多数派の意見が常に正しいとも限りません。重大な意思決定ほど「本当にそれで良いのか?」と立ち止まって考え、その時々の状況に応じた新しい解決策を模索することが重要です。

安易に前例踏襲で決めてしまう盲目的なバイアスは、組織に大きな損失をもたらしかねません。重要な局面ではこそシステム2を働かせ、バイアスに注意すべきだという点を改めて認識しておきましょう。

ビジネスにおけるバイアスはなぜ問題とされるのか?

ビジネス上の意思決定はスピードが求められるため、どうしても経験則やパターンによって即断即決しがちです。その判断プロセスには多かれ少なかれバイアスが含まれています。ここまでバイアスのネガティブな側面に注目してきたため、「バイアス=悪いもの」と思われたかもしれません。しかし実際には、前述のようにバイアスには思考を簡略化して迅速に対応できるという側面もあります。

医師を例に考えてみましょう。もし医師が一切バイアスを排除し、システム2的な慎重さで患者一人ひとりを丁寧に診察したらどうなるでしょうか。確かに個々の患者に合わせた最適な治療・処方を考えられるかもしれませんが、診療全体の効率は大幅に下がってしまいます。医療現場を含め日常のビジネスではスピードが求められる仕事も多く、そうした場面ではある程度バイアスに頼った即断即決が有効となる場合もあるのです。このようにバイアスは「必要悪」として機能する面もあります。

ではどのような場合にバイアスが問題視されるのでしょうか?ポイントは、これまでの経験則では対応できない場面や、過去の成功パターンを安易に適用すべきでない状況にもかかわらず、無自覚なバイアスが働いてしまうケースです。過去に前例のない新規事業への投資判断や、市場環境が一変したときの戦略見直しなど、従来の延長では正しい答えが出せない局面でバイアスにとらわれると深刻なミスにつながる可能性があります。

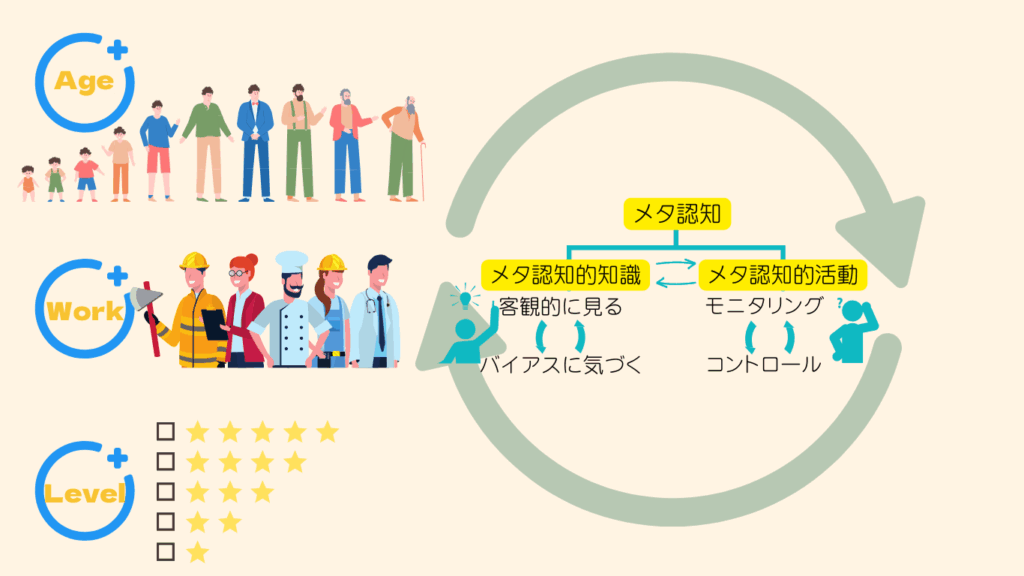

こうした場合に備えて、まずは自分自身のバイアスを客観的に認識することが大切です。「自分の思考パターンにはどんな偏りがあるか?」「そのバイアスによってどんな行動を取っているか?」「その行動はどのような業務結果に影響しているか?」といった問いを常に自問し、自身のバイアス傾向を把握しておくことが第一歩になります。次章ではバイアスを可視化するため、ビジネス上で注意すべき主なバイアスの種類を重要なものに絞って解説していきましょう。

バイアスの種類

バイアスには実に多種多様な種類があり、それぞれ人間の思考に独特の偏りを生み出します。どういった場面でどのようなバイアスが発生しやすいかを知っておくことは、自分や組織の判断にバイアスがかかっていないか認識する上で有用です。

ここではビジネスパーソンが日常的に陥りやすい代表的なバイアスを紹介します。

正常性バイアス

正常性バイアスとは、予期せぬ事態や非常時に直面した際、自分にとって不都合な情報や最悪の事態を軽視して「大したことはない」「自分は大丈夫」と楽観的に認識してしまう心理傾向を指します。

人間がストレスや不安から心を守るため、「状況は正常の範囲内だ」と思い込もうとする心の働きによって生じます。たとえば災害発生時に「避難しなくても平気だろう」と判断を先延ばしにして被害が拡大するケースは正常性バイアスの典型例です。

同調性バイアス

同調性バイアスとは、意思決定に迷った場面で周囲の多数派に同調し、「みんなと同じ行動を取る方が安心だ」と考えてしまう心理傾向です。人間は社会的動物であるため、集団の中で孤立しないよう無意識に「みんなと一緒」を好む傾向があります。

たとえ多数派の判断が誤っていても、「周囲と違う行動をして批判されたくない」という思考停止に陥ることでミスに気づけなくなる場合があります。

このバイアスによって意思決定を誤ったとしても「みんなと同じことをしただけ」と責任回避しやすいため、一層修正が利きにくい点にも注意が必要です。

希少性バイアス

希少性バイアスとは、「数量限定」「期間限定」など入手困難なものに対して実際以上の価値を感じてしまう心理効果です。人は手に入りにくいものほど魅力的に見える傾向があり、「残りわずか」「今だけ限定」といった訴求に心を動かされやすくなります。ビジネスではマーケティング手法として利用されることも多く、「この時期だけの限定商品」「先着○名様限定」などと謳うことで消費者の希少性バイアスを刺激し購買意欲につなげるケースが典型です。

権威バイアス

権威バイアスとは、地位や肩書のある権威者の発言を過信し、「権威ある人が言うことは絶対正しい」と思い込んでしまう心理傾向です。たとえば「有名な専門家が勧める商品だからきっと良いものだ」「社長が言うことに間違いはない」といった具合に、権威者の意見をうのみにして判断を委ねてしまう状態を指します。

しかし現実には、どんな権威者でも判断を誤ることがありますし、鵜呑みにして従った結果に責任を取ってもらうこともできません。ビジネスが重大な判断であればあるほど、たとえ権威ある専門家の意見でも参考程度に留め、最終的な決定は自分自身で下すという姿勢が重要です。

後知恵バイアス

後知恵バイアス(ハインドサイト・バイアス)とは、物事の結果がわかった後で「ああなると最初からわかっていた」と感じてしまい、あたかも結果を予測できていたかのように記憶を歪めてしまう心理傾向を指します。結果論とも呼ばれ、人は後から結果を知ると、その結果が当初予想可能だったと思い込んでしまうのです。

このバイアスに陥ると自身の判断力を過信する危険があります。防止するには、あらゆる出来事に対して「もし結果を知らなかったら自分は予測できただろうか?」と当事者意識を持って考える習慣が大切です。同じ結果に見えてもプロセスは毎回異なることを肝に銘じ、常に新しい視点で課題に向き合うことが重要でしょう。

確証バイアス

確証バイアスとは、自分の仮説や思い込みを正当化するため、都合の良い情報ばかり集めて都合の悪い情報を無視してしまう心理傾向です。人は誰しも自分の考えを肯定したい欲求があるため、意識せず見たい情報だけを集めてしまう癖があります。

たとえば経営陣がある新規事業を推進したいあまり、成功事例ばかりに注目してリスクを過小評価するような場合です。確証バイアスを避けるには、「自分の考えは偏っていないか?」と常に疑い、反証となるデータにも目を向ける習慣が大切です。

また社外の有識者の意見を取り入れることも有効です。実際、企業が社外取締役を置くのは経営陣の確証バイアスを減らし多角的な視点を提供するためでもあります。批判的な意見を嫌がらず受け入れることで、組織の重要な意思決定における視野の狭まりを防ぐことができます。

認知バイアス

認知バイアスは「認知における歪み」を指す広義の概念であり、バイアス関連の様々な現象の総称です。日常生活や仕事上の経験、属する環境によって形成された先入観・思い込み・偏見はすべて認知バイアスと言えます。

認知バイアスそのものは人間誰しも持っているもので、膨大な情報を簡略化して処理し脳の負担を軽減するための必要な機能でもあります。しかし認知バイアスが強く働きすぎると、先入観にとらわれて新しい発想ができなくなったり、合理的でない判断を下したりする原因となるため注意が必要です。

生存者バイアス

生存者バイアスとは、成功や生き残った事例ばかりに注目し、失敗や消えていった事例を無視してしまう偏った判断傾向を指します。

わかりやすい例として、社内で上層部や一部の優秀な人の意見ばかりが幅を利かせ、「成功者である自分たちの考えが絶対だ」という空気になってしまうケースが挙げられます。つまり組織内で成功した人の言説だけが正しいとみなされ、失敗例から学ぶ姿勢が失われてしまう状態です。

「最近の新人は根性が足りない」などと、自分(生存者)と若手を比較して若手の欠点ばかり指摘するような言動も、生存者バイアスの一例です。

内集団バイアス

内集団バイアスとは、自分が所属している集団(内集団)を他の集団よりも高く評価し、好意的にとらえてしまう心理傾向です。内集団ひいきとも呼ばれ、現在でも過去でも、自分が「内輪の一員だ」と認識している場面では帰属意識が働きやすく、内集団バイアスが生じます。

内集団バイアスが働くと、同時に周囲の人も多数派に同調するため「誰も反対意見を言えない」空気が生まれ、組織の意思決定にまで悪影響を及ぼします。自社出身者だけを重用し、学閥・派閥で判断が偏るようなケースは内集団バイアスの典型です。

行為者・観察者バイアス

行為者・観察者バイアスとは、自分の失敗は状況など外部要因のせいにし、他者の失敗はその人自身の内面的な原因によると考えてしまう心理傾向です。たとえば自分が遅刻した場合は「電車が遅れたせいだ」(外的要因)と捉える一方、他人が遅刻すると「だらしない性格だからだ」(内的要因)と決めつけてしまう、いわゆる「自分に甘く他人に厳しい」バイアスです。

無意識にこうした偏った見方をしてしまう人は多く、部下のミスに対して「能力が低いせいだ」と即断する上司は、このバイアスに陥っている可能性があります。「自分に厳しく他人に優しく」という助言は、行為者・観察者バイアスへの戒めと言えるでしょう。

1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介

最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…

自己奉仕バイアス

自己奉仕バイアスとは、物事がうまくいったときは自分の能力のおかげと捉え、失敗したときは他の誰かや環境のせいにしてしまう心理傾向です。たとえば「テストで良い点が取れたのは自分が優秀だから、試験に落ちたのは試験官の採点が厳しかったから」「プロジェクト成功は自分の手腕のおかげ、失敗したのはチームメンバーのミスのせい」といった具合です。

このバイアスは文字通り自分に都合良く解釈して自己を奉護するもので、失敗から学ぶ機会を奪ってしまう点で問題となります。

ジェンダーバイアス

ジェンダーバイアスとは、性別にもとづく固定観念や先入観によるバイアスです。典型的には「男は仕事、女は家庭」「男性上司は厳しく、女性上司は感情的」といったように、性別によって役割や性格を決めつけてしまう偏見を指します。

日本では少子高齢化に直面し女性の労働力活用が不可欠とされていますが、それにもかかわらず「女性は家庭に入るべきだ」といった古い価値観を公言する人も未だ存在します。ジェンダーバイアスを放置すると女性のキャリア機会を奪い、組織として大きな損失になります。女性の社会進出なくして企業活動が成り立たない現代において、性別にとらわれず個人の能力を評価し活用することが重要です。

アンコンシャス・バイアス

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)とは、見聞きした物事に対して人が無意識のうちに「こうだ」と思い込んでしまうバイアスの総称です。誰にでも存在するもので、過去の経験・価値観・知識などを基準に自動的に物事を判断するため、自身の思考の歪みや偏りに自分で気づけないという特徴があります。

アンコンシャス・バイアスはあらゆる場面で発生し得るため、その存在を認識し続けることが肝要です。たとえば「初対面で感じた直感で相手の性格を決めつけてしまう」「募集要項に『要普通自動車免許』とあるだけで女性応募者が自分には無理だと感じてしまう」等、職場でも無意識の思い込みが意思決定に影響するケースは多く報告されています(※内閣府男女共同参画局の調査事例)。

まずは自分にもアンコンシャス・バイアスがあることを受け入れ、その存在を疑う視点を持つことが重要です。

バンドワゴン効果

バンドワゴン効果とは、周囲の多数派の行動や世間のトレンドにつられてしまう心理効果です。「バンドワゴン」とは行列の先頭を進む楽隊車のことで、大勢が乗った楽隊車に後から飛び乗るように、流行に便乗したくなる人間の性質を指します。人は「他者と同質でありたい」という願望を本質的に持っているため、他者と同じことをしたい・他者と同じものが欲しいという欲求があり、これがバンドワゴン効果を生みます。

近年はSNSの普及によりインフルエンサーと呼ばれる発信力の強い人物が世論形成に影響を与える場面も増えていますが、彼らはこのバンドワゴン効果を巧みに利用して多くの人を惹きつけていると言えるでしょう。

心理的リアクタンス

心理的リアクタンスとは、他者から指示・命令されると反発したくなる人間の心理傾向を指します。人は自分の意思で行動を決定・選択したいという欲求を本質的に持っているため、外部から行動を強要されると自由を奪われたと感じ反発心を抱きます。これ自体は誰にでもある心理で、自分で考える習慣を持っていることの表れとも言えますので、一概に悪いわけではありません。

しかし「自分が常に正しい」と思い込み他者の意見に耳を貸さなくなると、協調性を欠き組織運営に支障を来します。大事なのは自分の意思を持ちながらも他の意見に心を開いているかどうかです。他者の考えを頭から否定せず一度受け止める姿勢が、健全な職場コミュニケーションには欠かせません。

ハロー効果

ハロー効果(後光効果)とは、相手の目立つ一つの特徴に引きずられて、そのほかの要素に関する評価まで歪められてしまうバイアスです。たとえば「容姿が優れている人は性格も良くて仕事もできるだろう」といった具合に、顕著な長所に対して過大なプラス評価を与えてしまうケースが典型です。

逆に一つの欠点のせいで他の長所まで低く評価してしまう場合(ネガティブなハロー効果、いわゆる「悪魔効果」)もあります。ハロー効果は人事評価でとくに注意すべきバイアスとして知られており、評価者が意識して是正する必要があります。

ダニング=クルーガー効果

ダニング=クルーガー効果とは、自分の能力を正しく評価できずに過大評価してしまう認知バイアスです。とくに能力の低い人ほど自分を実際以上に有能だと思い込みやすい傾向があり、現実の第三者評価とのギャップに気づけない状態を指します。

一方で本当に優秀な人ほど自分に厳しく能力を低く見積もる傾向があり、結果として能力の低い人が自信過剰になり、有能な人ほど過小評価してしまう「幻想の優越効果」とも呼ばれる現象です。

このバイアスにより人材育成の現場では、過信した部下が成長機会を逃したり、逆に控えめな有能社員が正当に評価されないといったミスマッチが起こり得ます。

ネガティビティ・バイアス

ネガティビティ・バイアスとは、人がポジティブな情報よりネガティブな情報に注意を向けやすく、記憶にも残りやすい性質を持つことを表す心理現象です。たとえば業績評価の際に、部下の多くの成果よりも一度の失敗に過度に目が行ってしまう、といったケースが典型です。

ネガティブな印象はポジティブな印象より強く心に残るため、放っておくと人事評価や意思決定がマイナス面ばかり重視した偏ったものになってしまいます。評価者はこの傾向を自覚し、失敗などの否定的情報だけでなく挑戦や努力など肯定的な情報にも目を向け、バランス良く判断することが重要です。

コアコンピタンスとケイパビリティに着目して、組織を動かす「ストーリー」の重要性を理解しよう

変化が激しく先行きが不透明な状況が続く現代において、企業として成果を上げていくために、語られるべきストーリー…

コンコルド効果

コンコルド効果(コンコルド・バイアス)とは、多大なコストを費やしてきたプロジェクトから撤退できなくなる心理効果です。イギリス・フランスが共同開発した超音速旅客機コンコルドへの巨額投資が由来で、サンクコスト(埋没費用)の錯覚とも呼ばれます。

日本人には「もったいない精神」として馴染み深い心理ですが、日常生活のみならずビジネスでも起こりがちです。例えば明らかに失敗しつつある事業に「ここまで投資したのだから」と追加資金を投入し続け傷口を広げてしまうようなケースです。「見切り千両、損切り万両」ということわざがあるように、ビジネスでは失敗を認めて早めに撤退する勇気が必要です。

コンコルド効果に陥ると損失を認めることを先延ばしにしがちですが、さらなる損失拡大を防ぐためには状況を客観的に分析し、損切りの判断基準を予め明確に定めておくことが重要です。

なぜバイアスがデメリットを生み出すのか

バイアスの効果がネガティブに働いた場合、組織内の人間関係や意思決定にさまざまな悪影響を及ぼします。とくに上司や人事担当者に強いバイアスがかかっていると、公平な人事評価や最適な人材登用が行われなくなり、社員の不平不満が溜まってモチベーションが低下したり業務に支障が出たりする恐れがあります。

たとえば上司が「自分と同じ出身地・出身校の部下ばかりを贔屓する」という偏った振る舞いをすれば、業績ではなく私的な理由で待遇に差を付けられた部下たちは不満を抱きやすくなります。その不満は上司個人だけでなく会社全体への不信感につながり、離職や士気低下を招くかもしれません。

また人事採用において「自分と同じ経歴の人材だけを採用したい」「有名大学卒以外は採りたくない」といったバイアスが働くと、組織内から多様性が失われてしまいます。多様な人材の存在は組織の柔軟性や革新性につながる重要な要素です。バイアスによって多様性と広い視野を欠いた組織は、時代や市場環境の変化に対応できず競争力を失うリスクがあります

このようにバイアスを放置するとハラスメントの誘発、不公平な人事評価、偏った採用、組織全体の士気低下など複数の弊害が生じ、ひいては企業業績や評判の低下にもつながりかねません。

組織への悪影響の例

バイアスにより上司が特定の部下だけをひいきすれば、他の部下の不満や不信感が高まり職場ハラスメントの温床になります。また人事評価でバイアスがかかると優秀な人材が正当に評価されず、昇進・配置の誤り(評価エラー)を招きます。さらに採用時にバイアスが作用すると画一的な人材ばかり採用することになり、多様性を欠いた組織は変化への対応力を失いがちです。

これらの結果、社員のモチベーション低下や組織全体の生産性悪化といった深刻な影響が生じる恐れがあります。バイアスを軽視せず、早期に対策することが肝要です。

バイアスの改善方法

バイアスそのものを完全になくすことは不可能ですが、その存在を認識し自分の思考プロセスに意識的になることで、影響を抑えることはできます。

ではバイアスの改善・克服にはどのような手段があるのでしょうか。

前提を疑う

バイアス改善の第一歩は、「物事に対する自分の前提を疑う」ことです。人は必ず何らかのバイアスがかかっているという前提に立ち、自分の判断の根拠や因果関係を冷静に吟味してみる習慣を持ちましょう。意思決定にあたって「思い込みで決めつけていないか?」と自問し、可能であれば他者の意見や外部のデータも取り入れて多角的に検討することが重要です。

自分も含め誰の意見も鵜呑みにせず、それぞれの主張や証拠を横並びに比較検討して総合的に判断する姿勢が、確証バイアスを防ぐうえでも有効です。社外取締役の起用なども、内部だけでは見落としがちな観点を取り入れる工夫と言えるでしょう。

現象学の必要性

フッサールの提唱した現象学という哲学的アプローチも、バイアス改善に役立つ方法論の一つです。バイアスは各人の主観的な経験にもとづいて自然発生的に陥る心理状態ですが、現象学では逆に主観的な経験そのものに注目し、一旦すべての判断を保留して捉え直すことを試みます。これにより無意識の思い込みから距離を置き、偏った認識から脱却する道筋を得ようとするのです。

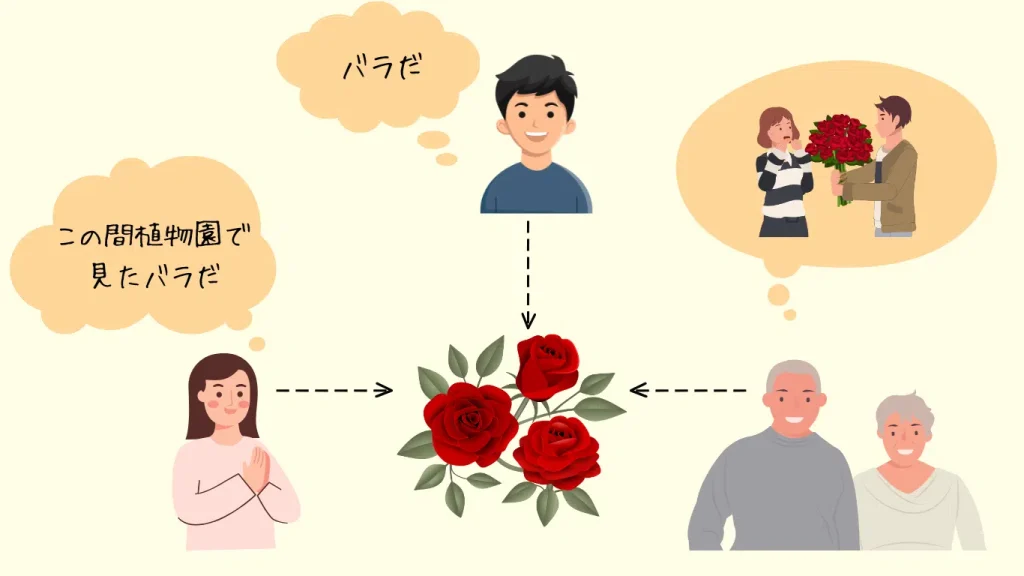

現象学の創始者であるフッサール(ドイツの哲学者, 1859–1938)は「現象学こそ全ての学問の基盤である」と述べています。彼は人間が世界を認識するとき、各人の主観だけでなく他者にとっても同じ認識であることを保証するにはどうすればよいか、という問題に取り組みました。たとえばテーブル上のリンゴを見て、誰もが共通して「それはリンゴだ」と認識できるのはなぜか——現象学はそうした認識の土台を追究する学問です。

フッサールが現象学で訴えたのは、テクノロジーが発達し大量の情報が飛び交う時代においてこそ、「純粋で曇りのない認識」を他者と共有する方法を探る必要性でした。この文脈で現象学はバイアス克服の思想的基盤となり得ます。

バイアスが主観的経験にもとづき不意に生じるなら、同じく主観的経験を徹底的に観察し判断を保留することで、バイアスの根源に迫り解消を目指そうとするのです。

エポケーの適用

現象学で重要な概念にエポケー(ἔποχή)があります。ギリシャ語で「判断を中止する」という意味で、先入観・偏見・予断といったバイアス要素をいったん括弧に入れて保留する手法です。エポケーでは目の前の状況や事実について即断せず、「自分がその状況をどう認識しているか」という意識の流れ自体に注目します。

たとえば窓に止まっている黒い物を一瞬「虫だ」と思ったら実はただの汚れだった、という経験は誰にでもあるでしょう。このときエポケー的アプローチでは、「最初虫だと判断し、後で汚れだと気づいた」という自分の認識のプロセスそのものを注意深く観察します。虫か汚れかという対象そのものはいったん括弧に入れ、自分が対象をどう見て判断したかという心の動きを第三者的に記録していくイメージです。言い換えれば、自分のそばにもう一人の自分を立たせておき、そのもう一人の自分が自分の認識過程を客観的にノートに書き留めていくような作業です。

これによって自分がそれまで無自覚に持っていた予断や偏見、あるいは認識ミスに気づき、より純粋で直観的な認識へ近づくことができます。「対象を括弧に入れて事物そのものへ!」というフッサールの標語は、このようにバイアスにとらわれた思考の流れを純粋な認識へと磨き上げる態度を表しています。

先ほどの虫と汚れの例で言えば、「虫だと思ったが実は汚れだった」という認識の誤り自体に注目し、「なぜ勘違いしたのか」「どう気づいたのか」という思考の過程を客観視するのです。

このようにエポケーを適用し自分の思考の流れそのものを捉え直すことで、バイアスが自分の意識にどんな影響を与えているか観察できるようになります。結果として、エポケー的な物の見方を身につけることでバイアスの除去につなげることが期待できます。

事実と人の意見は別物と考える

自分自身を含め、人の意見(主観)と起こった事実(客観)は別物だと認識し、切り分けて捉えることもバイアス改善の有効な方法です。「それはあなたの感想ですよね?」というネット流行語が示すように、事実と解釈の区別がついていない議論は世間でも珍しくありません。

日本人はとくに明確なノーと言わず曖昧な表現で和を保とうとする文化があり、このコミュニケーションの傾向がかえって本音や事実を見えにくくし、認知バイアスを助長する土壌となっています。

バイアスは座学で理解しただけでは改善できず、むしろ体に染み付いたクセのような直感的反応に近い側面があります。だからこそ重要なのは、いかに客観的に自分自身を見つめて思考の偏りに気づけるかです。その第一歩として「これは事実か?それとも意見・解釈か?」とラベル分けする習慣を持ちましょう。

自分や他者の発言・判断について「今のは単なる感想ではないか?」と問い直し、事実に基づく情報との違いを意識するだけでも、バイアスに気づくきっかけになります。実際、先述した確証バイアスへの対策としても「主観と客観を分けること」は重要であり、自社内でも反対意見を述べやすくする仕組みづくりなどが推奨されます。

ラベリング(瞑想による客観視)

仏教の瞑想法には「ラベリング」と呼ばれる手法があります。上座部仏教(南方仏教)の伝統的なヴィパッサナー瞑想で用いられる手法で、雑念が浮かんでも無理に押さえつけず、浮かんだ雑念一つひとつに「今○○と考えた」と名前を付けていくものです。

たとえば瞑想中に仕事の締切のことが頭をよぎったら「今、締切の不安を考えている」とラベル付けし、次に夕食の献立を思い浮かべたら「今、夕食のことを考えている」という具合に、心に浮かぶ雑念をもう一人の自分が実況中継するようなイメージです。

この方法は先述の現象学的アプローチにも通じるものがあり、雑念そのものよりもそれを認識してラベリングしている自分の意識に着目する点に特徴があります。ラベリングによって雑念をよりクリアに可視化し、その結果その雑念が次第に生じなくなっていく効果が報告されています。

「瞑想」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、本格的に座禅を組んで行わなくても、通勤中や休憩中に立ったままでも実践可能です。自分の思考に第三者的なラベル付けをする習慣は、メタ認知(自分を客観視する能力)を高め、結果として日常生活や仕事でバイアスを減らすことにつながるでしょう。実際「雑念にラベリングすることで思考がクリアになりバイアスが減った」という報告も多くあります。

組織としての対策

個人の努力に加え、企業・組織としてバイアスを低減する取り組みも重要です。たとえば管理職や従業員に対するアンコンシャス・バイアス研修を実施し、自分の無意識の偏見に気づく教育を行うことは有効です。

また人事評価制度については公平性を担保するため評価基準を明確化し、事前に選考委員で共有することが推奨されています。そうすることで評価者間のばらつき(評価バイアス)を抑え、客観的な基準に沿った判断がしやすくなります。

さらに職場のダイバーシティ&インクルージョン推進も長期的なバイアス対策になります。多様な人材が活躍できる環境を整え、お互いの価値観の違いを理解・尊重する企業文化を醸成することで、組織全体として偏見の少ない公正な意思決定が行いやすくなるでしょう。

このように個人と組織の両面からバイアス対策を講じることが、健全で生産的な職場づくりにつながります。

まとめ

「バイアス」は思考に潜む偏りや認知・認識の歪みであり、その影響によって判断力の質が低下してしまいます。災害時やビジネス上の重要な局面では、バイアスが致命的な結果を招く可能性もあるため注意が必要です。

一方でバイアスは必ずしも悪い面ばかりではありません。熟考を省いて直感的に判断することでスピーディーに対処できるというメリットもあります。ある程度プロセスが定型化された業務や、質よりスピードが重視される場面では、むしろバイアスによる即断即決が功を奏している場合も多々あります。

しかし創造的な仕事や新たな価値を生み出す業務では、バイアスは百害あって一利なしと言っても過言ではありません。曇りなき眼で世界を認識することでこそ、次のビジネス判断や投資選定をより客観的かつ的確に行えるのです。

バイアスと上手に付き合うためには、「自分の経験が通用しない場面」や「過去の成功パターンを適用してはいけない業務」を見極め、その都度意識的にバイアスを排除する心構えが求められます。

ぜひ本記事で紹介したバイアスの種類や改善方法を参考に、意思決定の現場でリスクにつながるバイアスを防止し、より公正で合理的な職場環境づくりに役立てていただければと思います。

このような取り組みを通じて、無意識の偏見が原因となるハラスメントや不公平を減らし、風通しの良い職場コミュニケーションを実現していきましょう。