ビジネスコミュニケーションに必要な3つの力と実践テクニック【事例付き】

最終更新日:2025.09.19

目次

「ビジネスコミュニケーション」と聞いて、思わず身構えてしまうビジネスパーソンは少なくないのではないでしょうか。

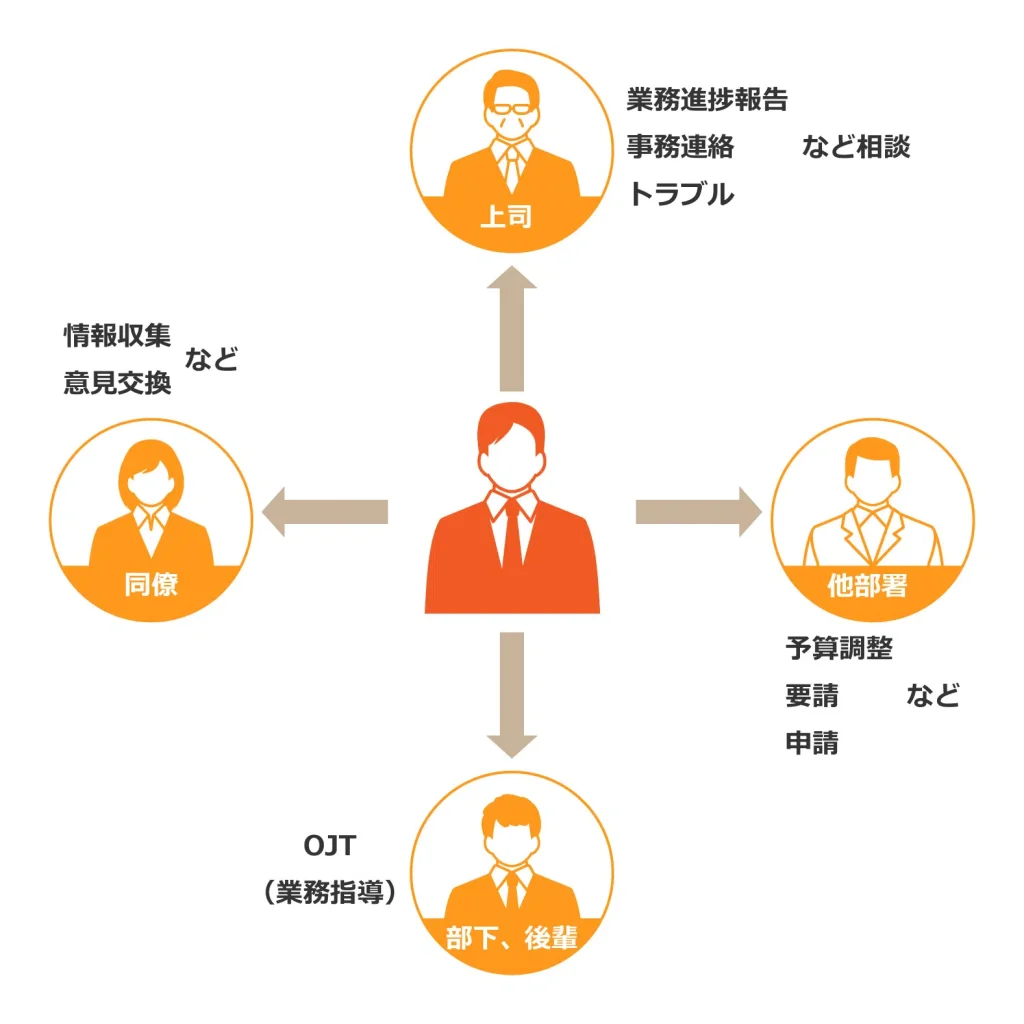

ビジネスコミュニケーションには、社内の上司・部下や同僚同士の会話、部門間・取引先との情報共有、経営層から社員への発信、顧客対応やPRなど、実に多くの種類があります。日常のコミュニケーションとビジネスのコミュニケーションの違いは、一言で言えば成果を上げるという目的の違いです。換言すればビジネスの成果を出すためのコミュニケーションなのです。

現在は組織内の人材多様化やハイブリッドワークの浸透により、これまで以上にイノベーションや生産性向上が求められる時代となっています。その中で、オフィスでスムーズにコミュニケーションを実践するためには、押さえておくべきルールやテクニックがあります。

本記事では、ハイブリッドワークでより重要性が増したオフィスにおけるビジネスコミュニケーションについて、必要な場面や手段、企業活動における役割、実践の難しさを解説します。あわせて、ビジネスコミュニケーションを向上させる3つの力や、すぐ使えるテクニック、社内研修の具体例もご紹介していきます。

ビジネスコミュニケーションが必要な理由とは?

ビジネスコミュニケーションとは、ビジネスの現場で業務を進め成果を出すために欠かせないプロセスです。コミュニケーション自体が直接成果を生むわけではありませんが、相手に行動を起こしてもらうための手段として重要な役割を果たしています。

常に「何のためにコミュニケーションするのか」を念頭に置き、相手の行動変容を促すことがビジネスコミュニケーションの目的と言えるでしょう。目的が不明確なコミュニケーションではビジネス上の価値を発揮できないため、伝達手段や内容もその目的達成に沿って選ぶ必要があります。

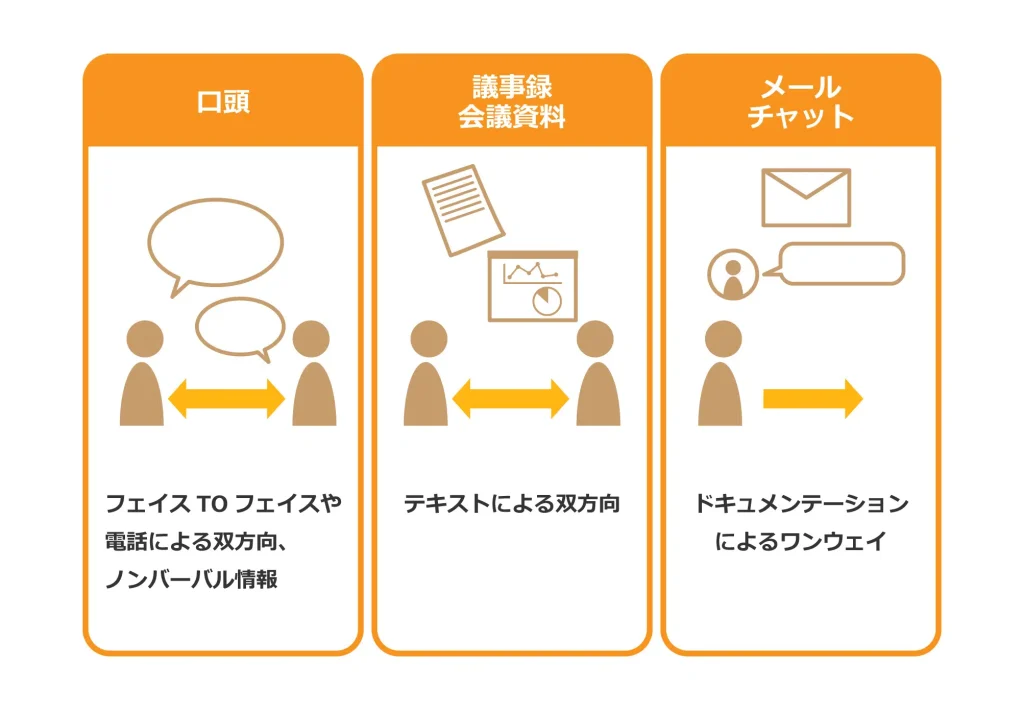

ビジネスコミュニケーションは情報共有や認識ズレの修正といった基本目的から、風通しの良い職場づくりや従業員エンゲージメント強化まで、多岐にわたる目的を担っています。オフィス内に限っても、やりとりする相手(上司・部下、他部署、取引先など)や使用する手段(対面、電話、メール、チャット、Web会議等)は実に様々です。それぞれ特性が異なるため、適切な手段を選び使い分けるリテラシーが求められます。

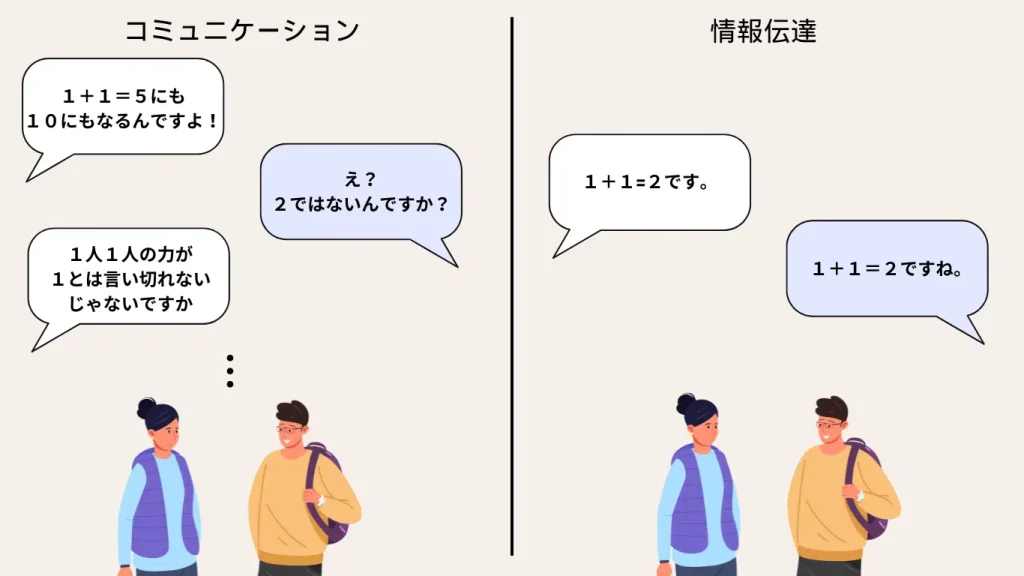

平たく言うと、コミュニケーション=情報伝達ではなく相互理解のプロセスであり、双方向のキャッチボールを通じてはじめて業務に良い効果をもたらすのです。

実際、社内コミュニケーションが不足するとどうなるのでしょうか。ある調査では95%近い企業が「社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になる」と認識しており、約8割が現状に課題を感じていると報告されています。特に「部門間の連携」に支障を来すと考える企業が7割以上にのぼり、日本企業で組織間の壁が課題となっている現状が浮き彫りになりました。社内のコミュニケーション不全は情報共有の遅れや誤解を生み、業務効率や意思決定の質を低下させる危険があるのです。

ビジネスコミュニケーション=仕事の根幹

ここで、ビジネスコミュニケーションの本質について考えてみましょう。ビジネスコミュニケーションはプライベートの会話とは異なり、常に達成すべきゴール(目的)を意識して行われます。

言い換えると、相手に何らかのアクションを取ってもらうこと自体がゴールなのです。たとえば提案の承認を得る、プロジェクトの重要情報を共有する、キーマンから情報を引き出すといった行為がゴールにあたります。組織内のメンバーが日々このゴール達成を目指してコミュニケーションを繰り返すことで、企業活動が前に進んでいくのです。

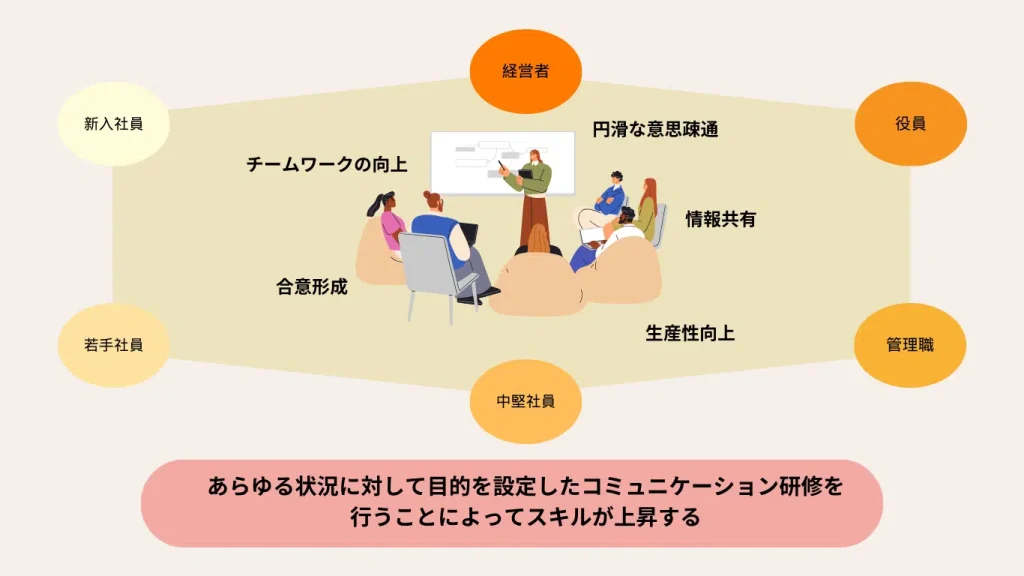

ビジネスコミュニケーション力が組織全体で高まれば、生産性の向上、イノベーション創出、従業員満足度アップ、意思決定の質とスピード向上といった効果につながります。だからこそ、論理的思考力や巻き込み力、ネゴシエーションスキルといったビジネスコミュニケーション関連スキルの強化は、現代企業にとって重要課題となっています。

経営人材育成の文脈でも、入社年次の早い段階からこれらコミュニケーション能力の育成プログラムを導入する企業が増えています。たとえばNTTデータでは、中堅社員を対象に「議論できる文化」を醸成する研修を実施し、現場課題を題材にディスカッション力向上を図りました。このように現場で使えるプログラムを通じて組織ぐるみでコミュニケーション力を磨くことが有効でしょう。

情報共有

業務を円滑に進めるうえで正確で迅速な情報共有は基本中の基本です。そこでまず、情報伝達とコミュニケーションの違いを正しく理解する必要があります。

情報伝達とは一方通行で相手にデータや事実をそのまま伝える行為で、誰がどう伝えても結果が変わらないものです。一方、コミュニケーションは双方向のやりとりであり、受け手の解釈によって意味が変わる余地があります。たとえば「2×2=4」は情報伝達ですが、業務報告や会議でのやりとりは相手の受け取り方次第でニュアンスが変化し得るコミュニケーションなのです。

社内ではメール、チャット、社内ポータルなどさまざまなICTツールが情報伝達とコミュニケーションのプラットフォームとなっています。しかし、いくらツールがあっても情報が整理され適切に共有されなければ「ただの文字と数字の塊」になりかねません。

有益な情報を埋もれさせず活用するには、収集・整理・共有のプロセスを整備することが重要です。まず現場に散在するナレッジを収集・取捨選択し、一元化して蓄積します。次に分類や体系化を行い、誰もが検索・参照しやすい形に整理します。この整理が不十分だと、せっかくの情報資産も活用されずAI等の導入も難しくなるでしょう。

最後に、整理した情報を組織全体で共有・活用する仕組みを作ります。部署内外で積極的に情報を共有し合うことで業務レベルが底上げされ、製品やサービスの品質向上にもつながります。円滑な情報共有は組織全体の協力体制と生産性向上を促進する土台となるのです。

認識のずれを修正する

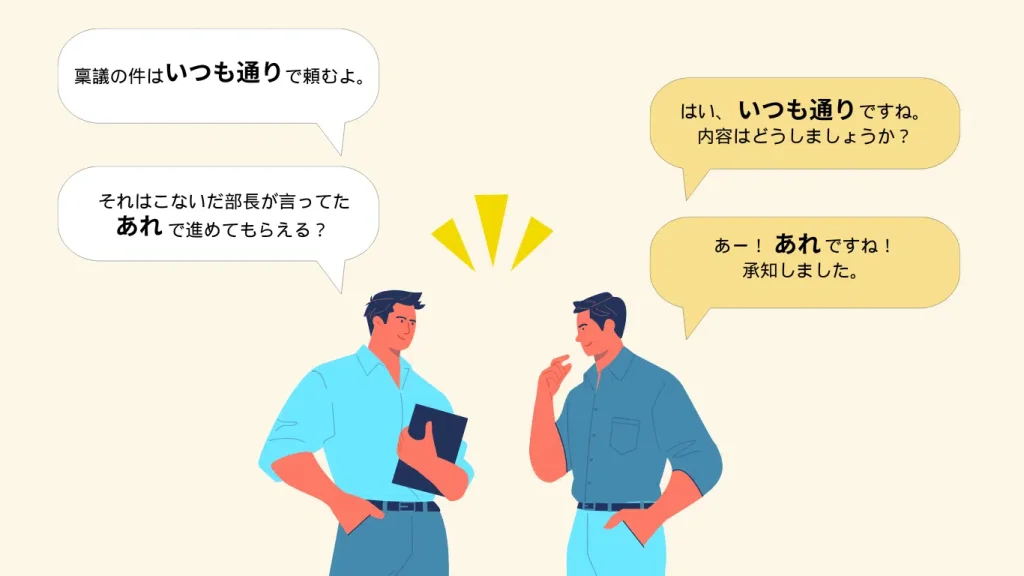

日常会話でも「あれ」「この前」「いつも通り」といった曖昧な言葉で誤解が生じることがありますよね。同様にビジネスにおいても、ちょっとした意思疎通で生じる認識のズレが業務に影響を及ぼすことがあります。

こうしたズレは定期的な情報共有や進捗確認、簡単な打ち合わせを設けることで解消できます。ポイントは、「伝えたつもり」「分かったつもり」にならないことです。コミュニケーションでは常に解釈の幅が生じるため、前提の確認や質疑応答を怠らず、小まめに認識を揃える努力が欠かせません。

それでもズレによる問題が起きた場合は、速やかに事実関係を把握し、冷静かつ柔軟に対応することが求められます。周囲と協力してリカバリーするのはもちろんですが、自分自身の認識を客観視してズレを補正する「リフレクション(内省)」も効果的です。常に「相手は自分と同じ理解ではないかもしれない」という前提に立てば、コミュニケーションの取り方も変わってくるでしょう。この心構えだけでも誤解を減らすことにつながります。

ところで、なぜ人と人との認識はズレるのでしょうか?

その根本に迫ったのが現象学の提唱者フッサールという哲学者です。フッサールの現象学では、ある対象について「自分と他人が同じものを同じように認識できているか」を探求します。もし共通の認識が持てなければ、同じテーブル上のリンゴを見ても人によって意味が異なり、対話や議論は成り立ちません。

ビジネスでも、会議で各自が違う前提や解釈をしていれば合意形成は困難になります。認識を完全に一致させることは難しいと理解しつつも、できる限り純度の高い共通認識を持とうと努める姿勢が重要です。これがコミュニケーションの土台と言えるでしょう。

ビジネスコミュニケーションの強化によるメリット

ここまで、ビジネスコミュニケーションの基本的な考え方と必要性について見てきました。では、ビジネスコミュニケーションを強化することで、具体的にはどのようなメリットが得られるのでしょうか。

従業員のエンゲージメントを保つ

コミュニケーションが活発な職場では従業員の前向きな姿勢が維持され、物事がスムーズに進みます。エンゲージメント(仕事への熱意や愛着心)が高い従業員は自ら進んで貢献しようとしますが、その背景には組織の目標や方針への理解・共感と十分な情報共有があります。

社員が会社のビジョンを理解し、自身の貢献が認められていると感じられる環境では、高いエンゲージメントが保たれるのです。逆にコミュニケーション不足で自社の方向性や成果が共有されないと、自分の仕事が会社にどう役立っているか見えにくくなり、意欲が低下してしまいます。

従業員の意欲と定着率向上にもビジネスコミュニケーションは影響します。調査によれば、社内コミュニケーションが取れていると感じる企業ほど「業務の円滑化」を実感し(72.5%)、さらに「離職率の低下」を実現できると考える企業も約7割にのぼっています。

情報共有や意見交換が活発な組織では、一体感や帰属意識が生まれ「この会社で働き続けたい」という気持ちも高まりやすいのです。社員が自社の成功に貢献していると実感できれば、モチベーションも維持され離職防止にもつながるでしょう。

風通しの良い職場をつくる

「風通しが良い職場」とは、上下関係に関係なく自由に意見を言い合え、コミュニケーションが円滑な環境のことです。このような職場をつくるには、心理的安全性を高めることが重要だとされています。

心理的安全性とは、チーム内で「自分の発言や行動が原因で人間関係が悪化しない」という安心感が共有されている状態です。リーダーが謙虚に耳を傾け失敗を咎めない姿勢を示す、情報を透明化しメンバーに共有する、日頃から建設的なフィードバックと振り返りを行う――こうした取り組みが心理的安全性の土壌を作ります。

裏を返せば、耳の痛い話や意見の衝突を必要以上に忌避する職場では風通しが悪くなるということです。多少の議論や反対意見が出ても受け止める度量が組織に無ければ、本音が言えず萎縮した雰囲気になってしまいます。

心理的安全性とは?定義や意味と誤解、本質的に高い職場状態や高める方法について解説!

注目されている概念に心理的安全性があります。心理的安全性の概念とは、取り入れる方法とは。本記事では、その起源…

また、情報や認識の非対称性(伝わっている人といない人の差)が大きいことも閉鎖的な風土の原因です。部署間で情報が共有されず一部の人しか状況を知らない、上層部だけが知る計画が多いといった状態では互いの不信感が生まれます。前提となる情報や状況をできるだけ透明化し、全員が共通の土俵に立てるようにすることが、風通しの良い職場づくりには欠かせません。

風通しが良く心理的安全性の高い職場では、メンバー同士が率直に意見を交わし合い、新しいアイデアも出やすくなります。

上下関係にとらわれないフラットな対話が信頼関係を生み、誰の意見でも尊重される公平な場が整えば、組織全体の創造性と問題解決力が高まります。その結果、業務の精度向上やミス防止にもつながり、社員一人ひとりの成長機会も増えていくでしょう。

信頼感や安心感を与えられる

従業員同士が積極的にコミュニケーションを取ることで相互理解が進み、職場内に信頼関係と安心感が生まれます。

例えば上司と部下の関係でも、日頃からしっかり対話し信頼関係が築かれていれば、上司からの指示やフィードバックも素直に受け入れやすくなります。「あの上司の言うことなら信頼できる」「協力しよう」という気持ちが生まれるのです。一方、全くコミュニケーションのない上司から突然指示されても、部下は戸惑いや抵抗感を持つでしょう。この差は日頃のコミュニケーション蓄積による信頼感の有無から生まれます。

職場における信頼関係とは、単に仲が良いことではなく、「お互いが協力し合うだろう」という前提の下で仕事を進められることです。信頼関係が構築されていれば、たとえ厳しい意見交換や批判があっても建設的な議論に発展します。

また、コミュニケーションが活発な組織ではチームの結束力やモチベーションが高まり、社外の顧客やパートナー企業との信頼関係構築にも良い影響を与えます。信頼と安心感のある職場環境は、社員の多様な意見を引き出し、結果的により良い意思決定や問題解決をもたらすのです。

全社員がこのような「攻守双方」の視点を持てれば、組織内の信頼感は一層高まるでしょう。

仕事の正確性を高められる

コミュニケーション能力の向上は仕事の正確性(精度)にも寄与します。論理的思考で物事を整理し説明できるようになると、相手との認識齟齬が減り、結果としてミスや手戻りを減らせます。

問題解決に当たっても、原因を分析し解決策を立案・実行するプロセスにコミュニケーション力が活きてきます。社内外の関係者と正確に意思疎通しながら進めるプロジェクトでは、相手の話の要点を正しく理解し、必要な確認を取り合う力が特に重要です。たとえばシステム開発の現場では、顧客の要件を正しく捉えメンバー間で共有する能力が成果物の品質に直結します。

また、コミュニケーション力が高い人は自分の考えを相手に伝える際に論理の飛躍や曖昧さが少なくなります。自分自身でも話を組み立てる中で抜け漏れに気づきやすくなるため、自らの業務を客観視し精度を上げること(自己リフレクション)にもつながります。こうしてコミュニケーション力の向上は自己成長を促し、結果として仕事の正確性を高める好循環を生み出すのです。

議論ができる関係性

職場で建設的に議論できる関係性を築くことも、ビジネスコミュニケーション強化の重要な成果です。社内外でネットワークやコネクションを広げるには、相手から信頼を得る実績が必要ですが、その前提として日頃のコミュニケーションが欠かせません。

意見の対立が起きても対話を通じて双方が納得できる解決策を見出すには、お互いの主張や利害を明確にし話し合う力が求められます。

ところが日本の多くの職場では、率直に意見をぶつけ合う訓練の機会が乏しいのが現状です。プライドや自己中心的な態度、あるいはコンプレックスから、本音の議論を避けて事なかれ主義に陥るケースもあります。こうした背景もあり、日本人は論理的でオープンな議論に苦手意識を持ちがちです。

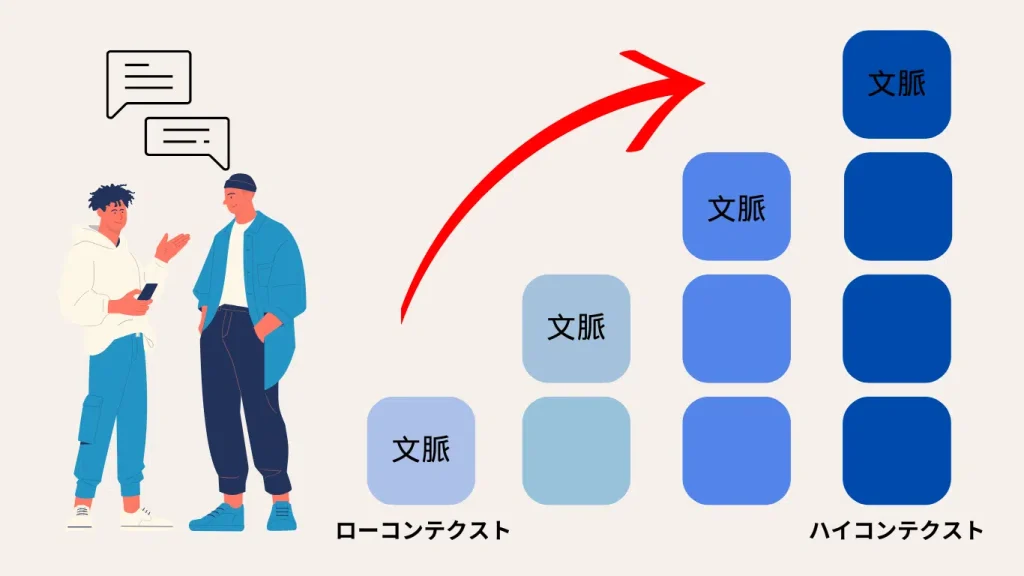

しかしグローバル競争が進み人材も多様化するなか、暗黙の了解に頼らないローコンテクストでロジカルなコミュニケーションへと変革していかなければなりません。

ネガティブな状況や利害対立がある場面ほど、一層高度なコミュニケーションスキルが要求されます。組織にとって本当に危険なのは、表面上の調和を優先するあまり客観的に物事を議論できなくなることです。社員同士が率直に意見を言える職場環境こそが健全な意思決定を支える土台になります。心理的安全性の高い組織ではこの点が担保されており、例え意見がぶつかっても組織を前進させるための議論が可能です。

上記のようなオープンな議論の文化を育むには、ファシリテーターなど第三者の助言を得ることも有効でしょう。先述のNTTデータの事例のように、外部の専門家を招いて社員研修という形でディスカッション力やコミュニケーションスキルを鍛えるプログラムを実施する企業も増えています。

こうした研修の場では、日頃の業務を離れ客観的に課題に向き合うことで、新たな気づきや相互理解が生まれます。自社で解決しにくいコミュニケーション上の課題は、研修という非日常の場でトレーニングすることも重要な選択肢と言えるでしょう。

ビジネスコミュニケーションの難しさ

ビジネスコミュニケーションの基本は、「ロジカル(論理的)であること」です。

ここまでビジネスコミュニケーションのメリットを見てきましたが、一方で実践には難しさもあります。なぜビジネスコミュニケーションは難しいのでしょうか。

ビジネスコミュニケーションの基本は「ロジカル(論理的)であること」です。しかし一般的な日本のビジネスパーソンは、この「論理的に伝える・議論する」という点に苦手意識を持ちがちです。学校や職場、家庭などあらゆる場面で、結論をずばり言わず曖昧なまま察してもらう日本的コミュニケーションに慣れてきた文化的背景があります。そのため、明確に理由や根拠を述べて議論するスタイルに抵抗を感じてしまうのです。

加えて、日本企業では長年「空気を読む」高コンテクストなコミュニケーションが通用してきました。同じ会社で新卒から定年まで働く人が多く、価値観や前提を共有しやすかった時代にはそれでも業務が回りました。

しかし今や市場環境は目まぐるしく変化し、社員も中途採用や外国人を含む多様なメンバーが当たり前になっています。自分とは異なる前提を持つ相手にも通用するローコンテクストで論理的な伝え方へのシフトが不可欠ですが、多くの日本人にとってそれは慣れないスタイルのため難しく感じられるのです。

このギャップを埋めるには、日頃から論理的コミュニケーションを鍛える訓練や仕組みが必要です。社内会議でも意見に根拠を求める習慣をつける、提案書には結論を先に書くよう指導する、若手にプレゼンやディベートの場を提供する等の工夫が考えられます。

現場のリーダー層にはファシリテーションスキル研修を行い、技術部門とビジネス部門の橋渡し役になれる人材を育成するといった取り組みも有効でしょう。日本企業がこれからも競争力を維持するためには、コミュニケーションスタイルの変革を組織ぐるみで推進していくことが求められています。

ビジネスコミュニケーションに必要な3つのスキル

ビジネスコミュニケーション力を構成する要素には様々なものがありますが、ここでは特に重要な3つの力に絞ってご紹介します。それが「伝える力」「聞く力」「前提を揃える力」です。

伝える力

まずは伝える力です。

自分の伝えたい内容を明確にし、筋道立てて論理的に話すスキルです。それと同時に、相手の目線・立場に立った言葉を選ぶことも重要です。

ビジネスでは専門用語や社内用語を多用せず、相手に合わせた平易な表現を心がけます。また、最初に結論(主張)を述べ、その後に理由(根拠)を説明するといった伝え方が効果的です。理由は一つでも構いませんが、例えば3つ挙げられると説得力が増します。

さらにたとえ話を活用すると、抽象的な内容も相手にイメージしてもらいやすくなります。「東京ドーム〇個分」「プール〇杯分」といった比喩をニュースで耳にしたことがあるでしょう。日頃から上手なたとえ表現に触れ、自分でも例え話を考える練習をしておくと良いでしょう。

聞く力

次に聞く力です。これは「傾聴力」とも呼ばれ、相手の話を注意深く聞き、内容や意図を正しく理解するスキルです。相手が何を結論として伝えたいのか、その理由は何かを意識して聞くことで要点が掴みやすくなります。

単に黙って聞くだけでなく、相手に共感の姿勢を示しながら頷くことも大事です。人の話には論理だけでなく感情も含まれています。感情を汲んで「あいづち」や相づちを打てば、相手は「きちんと聞いてもらえている」と感じ安心して話せます。その結果、こちらからの提案や説明も受け入れてもらいやすくなるのです。

さらに聞く力には問いを創る力も含まれます。話を聞きながら適切なタイミングで質問を挟むことで、相手の話の内容を深掘りし、こちらの理解も深まります。

例えば「それは具体的に言うとどういうことでしょうか?」とオープンな質問を投げれば、相手は自由に詳細を話してくれるでしょう。逆に「はい/いいえ」で答えられるクローズドな質問を使えば、確認したい点を手短に押さえられます。

オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを状況に応じて使い分け、相手から必要な情報を引き出すことが重要です。質問上手は聞き上手でもあります。相手の話を遮らず、疑問に思った点をその場で確認する習慣をつけましょう。

前提を揃える力

そして最も大切なのが前提を揃える力です。お互いの認識や背景を共有したうえで会話しないと、ビジネスでは議論が食い違い、効率的にゴールへたどり着けなくなります。

仲の良い友人や家族なら「この前の件どうなった?」「ああ、あれね」といった具合に細かい説明抜きでも通じることがあります。しかしビジネスでは相手によって知識や状況が異なるため、最初に前提条件や背景を確認・共有するプロセスが欠かせません。

たとえば新任の上司に業務報告をするなら、「○○の件ですが、先月△△の問題が発生し…」というように、経緯や懸念事項を冒頭で簡潔におさらいする必要があります。過去に説明したことでも相手が忘れていれば改めて共有し、共通認識を持ってから本題に入る方が結果的にスムーズです。

また、相手が他業界の人の場合は業界特有の専門用語を避け、「誰にでもわかる言葉」で話す工夫も求められます。前提知識が異なる相手には丁寧な説明から入り、逆に専門知識を持つ相手には詳細すぎる説明は省くといった調整も必要でしょう。

前提を揃える力とは、コミュニケーションの主題・目的・背景について「相手はどこまで知っているか?理解しているか?」を推し量りながら情報提供する能力です。これができることで誤解を減らし、議論や交渉を生産的に進めることができます。

ビジネスコミュニケーションに役立つテクニック

この章では、ビジネスコミュニケーション力を高めるための具体的なテクニックをいくつかご紹介します。

ビジネスの現場では、当事者同士が成功に向け協力し合うのが基本ですが、それでもコミュニケーションの失敗によるプロジェクトの頓挫は起こり得ます。多くの場合、原因は誤解です。とは言っても、一度の会話ですべて理解し合うのは不可能であり、コミュニケーションとは本来誤解の連続だと考えた方がよいでしょう。

だからこそ、「きっと伝わっているはず」とは考えず「まだ十分理解されていないかもしれない」という前提で臨むことで、多くの問題は未然に防げます。以下、職場で実践しやすいテクニックを順に見ていきましょう。

主張と根拠を整理する

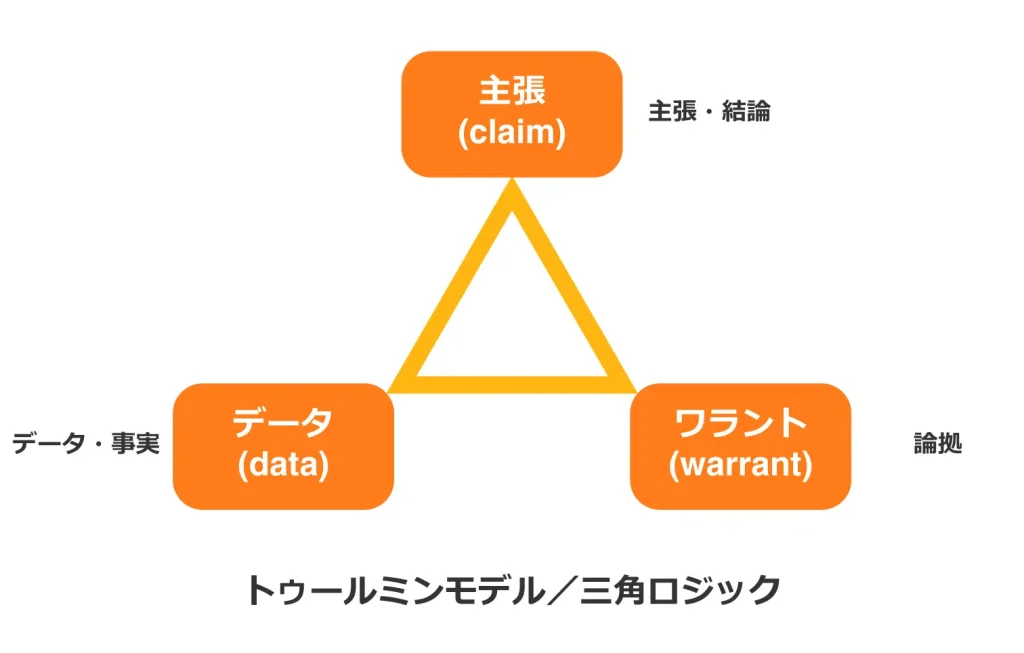

自分の意見を伝える際は、主張(結論)と根拠をセットで示すことを習慣づけましょう。そのための手法としてよく用いられるのが「三角ロジック」です。

三角ロジックは「主張・論拠・データ」の3要素で構成されます。まず議論の中心となる主張(結論)を述べ、それを支える論拠(理由)を示し、最後に客観的なデータ(事実や数値)で裏付けます。この三角形の構造で説明すると論理的かつ体系的に伝えられ、説得力が高まります。

主張だけでなく論拠とデータも提示することで意見に厚みが増し、相手も納得しやすくなるのです。例えば「今期は新規営業を強化すべきだ」という提案をするなら、「なぜなら競合他社がシェアを伸ばしており(論拠)、自社売上は前年同期比▲5%となっているからです(データ)」といった具合に説明します。

論拠が複数ある場合は、「理由は3点あります」と断ってから箇条書きで述べると整理された印象を与えられます。

自分のソーシャルスタイルと相手のタイプに合わせて伝える順番を変える

自分のソーシャルスタイルと相手のタイプに合わせて伝える順番を変える

ソーシャルスタイル理論では、人のコミュニケーションスタイルを大きく4つのタイプに分類します(米国心理学者デヴィッド・メリルらが提唱)。その4タイプとは以下の通りです。

- アナリティカル型:聞き手志向で、感情を抑え論理的に話す

- ドライビング型:話し手志向で、結論を急ぎ感情表現は控えめ

- エミアブル型:聞き手志向で、感情表現が豊か

- エクスプレッシブ型:話し手志向で、感情も積極的に表現

欧米のビジネスでは一般に「まず結論から伝える」のが鉄則ですが、実際には相手のタイプによって効果的な伝え方の順序が異なることもあります。例えば論理重視のアナリティカル型にはデータを用いて順序立てて説明し、感情豊かなエミアブル型には共感を示しながら話すといった工夫です。

海外においては、日本国内に比べて、価値観の背景が大きく異なる人々とコミュニケーションする必要があります。つまり、コミュニケーションの手段体系や術は、一日の長が、あります。

日本の商習慣では状況や相手に応じて柔軟にスタイルを変える方が受け入れられやすい場面も多いでしょう。自分自身がどのタイプ傾向かを知ったうえで、相手の反応を見ながら伝える順番や説明のアプローチを調整することという、自己認識と他者認識を意識してコミュニケーションをするという事は重要です。

ただし日本では状況や相手に応じて柔軟に対応したほうが良いでしょう。

同じ話題でも、相手によって話す順番を変えた方が受け入れられやすい場合もあります。

たとえを使ってイメージを共有する

東京ドーム〇〇個分の広さ」「学校のプール〇杯分の水量」など、ニュース等で耳にするたとえ表現は、初めて聞く話でもイメージを掴みやすくしてくれます。専門的・抽象的な内容ほど、身近なたとえに置き換えることで相手の理解が進み、興味も引きやすくなります。

たとえば難しい技術の説明をするとき、「○○に例えると~」と身近な事象に置き換えると、ぐっと伝わりやすくなるでしょう。たとえ話を使いこなすコツは、日頃から引き出しを増やしておくことです。ニュース記事やプレゼン資料で使われている比喩にアンテナを張り、「自分だったらどう例えるか?」と考えるクセをつけましょう。

ただし乱用は禁物です。相手に馴染みのない例えでは逆効果なので、相手の業界・世代に合わせた適切なたとえを選ぶよう心がけます。

「たとえ」とは、抽象化して、わかりやすく伝える手法である反面、詳細でもなく、実体でもないという事です。

パロット、パラフレーズ

パロット(オウム返し)とは、相手の発言をそのまま繰り返して返す話法です。例えば相手が「昨日大事な商談で品川に行ったんですよ」と言ったら、「そうですか、品川に行かれたんですね」のように返答します。

一方、パラフレーズは相手の話の内容や意図を汲み取り、自分の言葉で言い換えて確認するスキルです。例えば上記の続きで、「つまりAさんはそのプロジェクトの責任者だけれど他案件で手一杯なので、今後は私が実質的なリーダーを担うという理解で合っていますか?」と要約して尋ねるイメージです。

パラフレーズを行うと、相手に「きちんと話を聞いてくれている」と安心感を与えられます。同時に、こちらの理解した内容がお互いズレていないか確認でき、前提を揃える効果もあります。オウム返し+要約を適宜交えることで、会話のキャッチボールがスムーズになり誤解も減るでしょう。

特に相手が長い説明をした後などに「私の理解では○○ということですね」とまとめてみせると、相手もうなずきやすくなります。

聞かれたことに応える

上司・部下、同僚、顧客など誰からであれ、質問や要望には的確に応える姿勢が信頼を得る基本です。コミュニケーションの場では「相手が本当に求めていることは何か?」を汲み取るよう意識しましょう。

質問の意図を正しく理解しないまま的外れな回答をすると、相手はさらにフラストレーションを溜めてしまいます。そうならないよう、疑問に思う点はその場で確認し、あとになって憶測で動かないことが重要です。

また、求められていない自分の意見や感想ばかり述べるのも避けましょう。まず相手の立場や視点を尊重し、質問の答えや必要な情報から先に提供します。そのうえで必要に応じて補足説明や自分の意見を伝えると親切です。

例えば部下から「この件どうすれば?」と聞かれたら、結論(指示)を明確に伝えたあと「背景としては…」と理由を説明するといった具合です。常に相手が何を求めているかを考え、相手の期待に応えるコミュニケーションを心がけましょう。その積み重ねが信頼関係を強固にし、より円滑な協力関係につながります。

相手に何をしてほしいかを先に伝える

ビジネスの場では結論を先に述べることが鉄則です。特に相手に何らかのアクションを起こしてほしい場合は、最初にその要求を明確に伝えるようにしましょう。

例えば「〇〇の件で△△していただきたく、ご連絡しました。」と冒頭で要件を伝えるメールは、読む側にとって非常に親切です。忙しい相手には長文より要点をまとめた短いメッセージの方が好まれます。逆に何が言いたいのか最後までわからない話し方では、相手はストレスを感じてしまいます。

また、伝えるタイミングにも配慮しましょう。相手が取り込み中でないか、急いでいる時ではないか等、状況に応じて手段や時間を選ぶことが大切です。例えば相手が集中している時には後回しにする、一息ついている時を見計らって声をかけるなどの工夫です。

目的を明確にし、要望を先に伝えることで、相手も対応の優先度を判断しやすくなります。その結果コミュニケーションがスムーズに進み、業務の効率化にもつながるでしょう。

相手が行動しやすいようにする

誰かとコミュニケーションを取る際、相手が心を開き動きやすくなるよう無意識に気を配っていることはないでしょうか。実は、多くの人が普段から相手の気持ちや状況に寄り添う努力を自然と行っています。

相手が喜んでいれば共に喜び、悲しんでいれば「大変でしたね」といたわる――こうした仕草や一言一言が、非言語も含めたコミュニケーションとなり、相手に「受け入れてもらえた」という安心感を与えます。

ビジネスコミュニケーションでも、相手の立場に立ち思いやりを持って接することで相手は行動に移りやすくなります。例えば提案を了承してもらいたい場合、相手の懸念点を先回りして解消したり、負担が少なくなる提案を心がけたりすると効果的です。

「この件、お忙しいところ恐縮ですが○○していただけると大変助かります。御都合に合わせて進めますので…」といった一言を添えるだけでも、相手の心理的ハードルを下げることができます。相手が動きやすいよう道筋を整えてあげる心配りが、結果的に自分たちの業務推進にもつながるのです。

伝わらないという前提に立った誠実な態度

最後に基本ですが、常に誠実な態度で対応することが良好なコミュニケーションの前提となります。相手の立場や要望に真摯に向き合い、適切に応えることで信頼を築けます。

例えば顧客からの問い合わせに対し形式的に済ませるのではなく、相手の不安を解消できる回答や迅速なフォローアップを行うといった姿勢です。誠実な態度は顧客満足度を高めるだけでなく、社内の同僚や上司との関係においても重要です。仮にミスをした場合も隠さず正直に報告し、解決に向けて最善を尽くす人は信頼されます。

自分自身に対しても誠実であることが大切です。つまり慢心せず自己研鑽に努める姿勢です。自分の言動に責任を持ち、公正さと正直さを重んじる人は周囲から信頼され、結果としてチーム全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

ビジネスコミュニケーションにおけるテクニックは数あれど、根底にあるのは相手へのリスペクトと誠実さです。これを忘れずに実践することで、どんな場面でも良いコミュニケーションが取れるでしょう。

コミュニケーションというのも根源的に、突き詰めるとき、コミュニケーションする相手と意思疎通することは、非常に困難作業であることは、わかります。相手の意思疎通を図ることは時間と労力が掛かるという前提は、私たちはたびたび忘れて大きな失敗を産んでいくものです。この前提は、忘れがちな重要な前提です。

まとめ

ビジネスコミュニケーションに必要な力や実際に役立つテクニックについて理解を深めていただけたでしょうか。

紹介したノウハウは、ぜひ日々の職場で実践してみてください。最初は電話対応やミーティングでのちょっとした声かけなど、小さな場面からで構いません。コツコツと試して慣れていくことで、自分のコミュニケーションスタイルに変化が表れてくるはずです。「習うより慣れよ」の精神で、まずは一歩踏み出してみましょう。

最後に、職場のコミュニケーション活性化に向けた簡易チェックリストを示します。現在の自組織で当てはまっているか確認してみてください。

- 定期的に部署横断の情報共有ミーティングを実施しているか?

- 上下関係に関係なく意見を言いやすい雰囲気を作れているか?(心理的安全性の確保

- 部下や後輩からの質問・相談に丁寧に応答し、フィードバックの場を設けているか?

- 報告・連絡・相談の際に結論と理由を簡潔に伝える文化が根付いているか?

- 社員向けコミュニケーション研修やワークショップの機会を設けているか?

一つでも「NO」があれば、ぜひ本記事の内容を参考に改善策を検討してみてください。ビジネスコミュニケーションの質を高めることは、組織の生産性や社員の働きがいを高める投資です。今日からできることから実践し、より良いコミュニケーション文化を育んでいきましょう。