トップダウン・ボトムアップとは?メリット・デメリットと効果的な活用法

最終更新日:2025.07.02

目次

企業の意思決定スタイルには、大きく分けて「トップダウン」と「ボトムアップ」の2種類があります。どちらのスタイルにもそれぞれメリットとデメリットがあり、一概に「こちらのほうが優れている」とは言えません。重要なのは、自社の状況や目的に合わせて両者の利点を活かし、効果的に意思決定を行っていくことです。本記事では、トップダウンとボトムアップそれぞれの意味や特徴、メリット・デメリット、適した場面について解説します。さらに、両者を組み合わせた新たな手法である「トップダウンデモクラシー」に注目し、現代の組織運営に求められるポイントを探ります。

トップダウン・ボトムアップとは?

「トップダウン」および「ボトムアップ」は、企業や組織における意思決定の進め方を指すビジネス用語です。トップダウンは日本語で「上意下達(じょういかたつ)」とも呼ばれ、ボトムアップは「下意上達(かいじょうたつ)」とも呼ばれます。それぞれ、意思決定の流れが上から下へ、または下から上へと進むことを表しています。

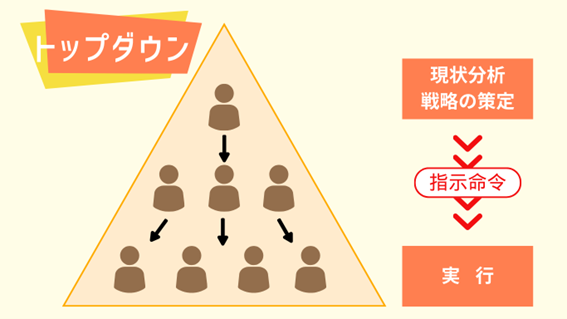

トップダウンは、経営者や役員など組織の上層部が意思決定を行い、その決定事項を現場の従業員に指示・伝達するスタイルです。上層部が強いリーダーシップと推進力を持って全社に方針を示す点が特徴で、意思決定から実行までの流れがスピーディーになります。

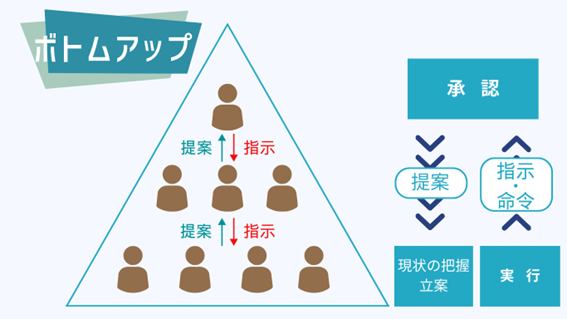

一方、ボトムアップは現場の従業員が計画立案や課題提案を行い、上層部がそれを承認して意思決定するスタイルです。現場に一定の裁量権が与えられ、組織の下層から意見やアイデアを吸い上げていくため、実態に即した細かな改善や革新が行いやすい点が特徴です。

トップダウンのメリット・デメリット

トップダウンは日本古くから多くの企業で採用されてきました。実際に、2017年の調査(https:consult.nikkeibp.co.jp/shunenjigyo-labo/survey_data/20170719_01/)では63.0%の企業がトップダウン型を採用していることが明らかになっています。ワンマン経営と評されることもありますが、適切に機能すれば組織運営に大きな強みをもたらします。ここではトップダウンの主なメリットとデメリットを見てみましょう。

まずメリットとして、組織の統一性が保持されることによる意思決定と伝達の速さがあります。上層部のビジョンが全社に浸透しやすく、優れたリーダーシップがあれば迅速に目標達成へ向かう推進力となるでしょう。

しかし、その一方でデメリットとして常に指示待ちとなることで現場の主体性が低下し、従業員の成長や意欲を阻害する可能性があります。また、トップが現場の実情を把握せずに意思決定を下すと、現場ニーズとの乖離が生じ、従業員の不満や施策の空回りにつながる恐れがあります。

ボトムアップのメリット・デメリット

近年、顧客ニーズの多様化や市場環境の変化に対応するため、現場の声を経営に反映しやすいボトムアップ型の手法を取り入れる企業も増えています。次に、ボトムアップの主なメリットとデメリットを確認しましょう。

メリットとしては、従業員の主体性や創意工夫を促し、現場に即した対応が可能になるという点が挙げられます。最前線の声やアイデアが経営に反映されやすく、実践的な改善やイノベーションが生まれやすいのも特徴です。

デメリットとしては、意思決定に時間がかかる点が挙げられます。多くの意見をまとめる必要があるため、迅速な対応が求められる場面では対応が後手に回るリスクがあります。また、全体的な視点での調整が不足すると、組織の方向性がブレやすく、統一性のない行動につながる可能性もあります。

トップダウン・ボトムアップを使い分けるには

トップダウンとボトムアップは、それぞれの強みを持つ反面、前述のように単独では限界もあります。そのため、自社の規模や状況に応じて両者を上手に使い分けることが大切です。どのような企業・場面でトップダウンが向いており、どのような場合にボトムアップが適しているのかを整理してみましょう。

トップダウンが適しているケース

トップダウン経営は、創業期のスタートアップやベンチャー企業のようにトップの明確なビジョンで迅速に推進したい組織、あるいは経営理念や戦略がまだ浸透しておらず現場が自律的に動きにくい場合に特に適しています。また、大企業での新規事業立ち上げや、市場の危機、自然災害など外部環境の激変に迅速に対応が必要な緊急時、そして全社的な統一意思決定や多部署をまたぐプロジェクトで強力な調整力が求められる局面においても、その強みを発揮します。

ボトムアップが適している問題・ケース

ボトムアップ経営は、事業が安定し、現場に専門知識を持つ人材が豊富な企業に適しています。社員教育や理念浸透が進み、従業員が自律的に動ける組織では、現場の知見を活かした社内活性化やイノベーション創出につながります。既存事業の改善や新商品のアイデア募集など、多様な現場の声を取り入れて競争力を高めたい場合や、細かな調整や創意工夫が求められる場面で特に効果を発揮するでしょう。

トップダウン・ボトムアップに取り組む際のポイント

自社にトップダウン型・ボトムアップ型の手法を取り入れる際は、それぞれのスタイルが持つ課題を緩和し、メリットを最大化するための工夫が欠かせません。以下に、トップダウン型・ボトムアップ型それぞれの運用上のポイントをまとめます。

トップダウン運営のポイント

トップダウン経営を成功させるには、現場の声を積極的に聞くことが重要です。これにより、トップダウンのスピードと一貫性を保ちながら、従業員の納得感と協力を得られます。また、経営トップは自社のビジョンや戦略を明確に示し、繰り返し共有することで、組織の目指す方向性を統一し、強力な推進力を生み出すことができます。

ボトムアップのポイント

ボトムアップ経営を機能させるには、従業員が安心して意見や提案を出せるよう、挑戦しやすい企業風土を醸成することが不可欠です。失敗を恐れず挑戦した人が評価される制度や、風通しの良いコミュニケーション文化を育むことで、主体的な参加を促せます。また、従業員からの提案に対しては、採用の有無にかかわらず必ず丁寧なフィードバックを行うことが重要です。これにより、「自分の声が届いている」という実感と、次の提案への意欲を育むことができます。

トップダウンとボトムアップを融合した「トップダウンデモクラシー」

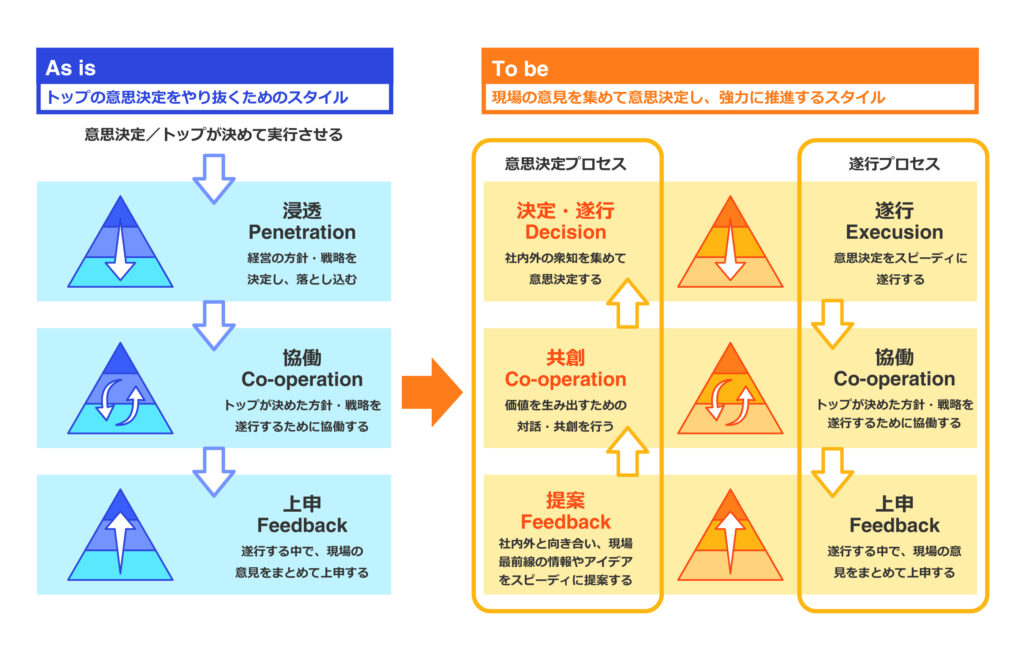

ここまで見てきたように、トップダウンとボトムアップはそれぞれ利点を持ちながらも単独では弱点も抱えています。トップダウンは即応性と統率力に優れる一方、現場の知見やモチベーションを十分活かせない限界があります。ボトムアップは現場発の創意工夫を引き出せますが、統率がとれず意思決定に時間がかかる恐れがあります。 これら双方の特性を踏まえ、近年注目されているのが両者を組み合わせた意思決定手法「トップダウンデモクラシー」です。

トップダウンデモクラシーとは近年注目を集め始めているトップダウンとボトムアップを融合させたハイブリッド型の意思決定スタイルです。比較的新しい概念のため、学術的な定義や広く認知された経営手法が存在する訳ではありませんが、具体的には、経営陣が経営課題の提起や方向性の大枠を示し(トップダウン)、その課題解決策の検討や現場からのアイデア出しは従業員主体で行い(ボトムアップ)、最終的な承認・決定は再び経営陣が行う(トップダウン)という流れをとります。例えば次のようなプロセスです。

- 経営トップによる課題提起: 経営層が自社の課題や目指すべき方向性を明確に打ち出し、全社に共有します。この段階では具体策まで細かく指示せず、「何に取り組むべきか」「なぜ必要か」を現場に訴えかけます。

- 現場主導の検討・提案: 提示された課題や方針を受けて、各部門やプロジェクトチームで現場の従業員が主体となり解決策を考案します。関連する様々な部署・専門分野のメンバーが集まり、前線で得た知見をもとに議論とアイデア創出を進めます。

- 経営層による最終意思決定: 現場から上がってきた提案やプロジェクトの成果を経営陣が取りまとめ、経営視点で取捨選択した上で最終決定を下します。そして、その決定事項を再びトップダウンで全社に展開し、実行に移します。

このようにトップダウンデモクラシーでは、最終的な決定権はトップが握りつつも、その決定のプロセスに現場の知恵や創意を組み込んでいきます。トップダウン型の迅速さ・力強さと、ボトムアップ型の納得感・柔軟さを併せ持つ手法と言えるでしょう。

トップダウンデモクラシーは、要するに「いいとこ取り」の概念です。ではなぜ、「いいとこ取り」を実行できないのでしょうか?

これを実現するためには、トップ(経営)とボトム(現場)の意思決定や活動が、誰でもリアルタイムにわかるで、いつでもリアルタイムに、コミュニケーションが取れる状況が必要です。つまりは、トップ(経営)とボトム(現場)の情報の非対称性がないという状況であれば、実現可能です。実際には、常時同期し情報共有することはできないかもしれません。しかし、現在のコミュニケーションテクノロジーを活用すれば技術的には可能です。トップダウンとボトムアップのジレンマは、情報の流通を阻害する慣習やルール、組織風土など遠因にあります。

私たちは、会社全体が状況や情報を把握できたとしても、自分の立場や状況で情報を曲げます。私たちは、情報やコミュニケーションを自分の立場や状況から、解釈します。つまり、私たちは、聞きたいように情報を受け取り、見たいように見ます。バイアスを取り除くことが、本質的な情報の透明性を生み出します。

トップダウンデモクラシーを実現するためには、社内の「インターナルコミュニケーション(内部コミュニケーション)」が極めて重要なカギとなります。経営陣がビジョンや危機感を正しく現場に伝え、従業員からの声を吸い上げて双方向で情報共有する仕組みがなくては、せっかく現場を巻き込んでも意見が形骸化してしまいます。経営トップと従業員との間に壁を作らず、自由に対話できる文化を醸成しましょう。そのために、定期的なタウンホールミーティング(全社集会)でトップが直接メッセージを伝え質疑応答に応じる場を設けたり、社内SNSやナレッジ共有ツールを導入して現場の声をいつでも拾い上げられる環境を整えたりすると効果的です。

また、トップダウンデモクラシーを機能させるには組織構造の設計見直しも重要です。ピラミッド型の階層が深すぎる組織では、せっかく現場から意見を上げても途中で埋もれてしまったり、トップまで届くのに時間がかかったりします。そこで、必要に応じて意思決定権限を現場に近いところへ委譲し、分権型の体制を取ることが求められます。特に社員数が増えて組織規模が大きくなると、一人のリーダーが目を配れる範囲には限界があります。人間関係の認知限界を示す「ダンバー数」という有名な指標では、およそ150人を超える集団ではメンバー全員と安定した信頼関係を維持することが難しくなると言われます。そのため、社員数が150名を超えるような大企業では、組織をユニットごとに分割したり、中間リーダー層に権限移譲したりして、小さな単位での自律性と大きな組織全体での統制を両立させる工夫が必要です。組織を適切なサイズに分け、各ユニットが主体的に動ける構造にすることで、トップダウンデモクラシーのメリットを最大限に引き出すことができます。

さらに、ITツールの活用も現代において欠かせません。社内ポータルサイトやチャットツール、オンライン会議システムなどを駆使して、地理的・部門的な距離を超えたコミュニケーション基盤を整備しましょう。例えば、全社で使えるアイデア提案プラットフォームを設けて現場の提案を集約・共有したり、プロジェクト管理ツールでトップと現場がリアルタイムに情報を閲覧できるようにしたりすることで、上下間の情報格差を減らし一体感ある意思決定プロセスを実現できます。

まとめ

トップダウンとボトムアップは対照的な意思決定スタイルですが、いずれも企業運営において一長一短があります。本記事では、それぞれの概要やメリット・デメリット、活用する際のポイントについて解説しました。トップダウンは強力なリーダーシップによる迅速な意思決定が可能な反面、現場の声を無視すると弊害が生じます。ボトムアップは現場主導の柔軟な対応ができるものの、適切に舵取りしなければ組織としてまとまりを欠く恐れがあります。

大切なのは、自社の規模や置かれた環境に応じて両者のバランスを取り、必要に応じて「トップダウンデモクラシー」のようなハイブリッド手法も取り入れることです。上層部と現場が対立構造になるのではなく、互いの強みを融合させることで、変化の激しい時代に適応できる強い組織を作ることができます。その実現のためにも、日頃から経営陣と従業員の間のコミュニケーションを活性化し、意見交換や情報共有が円滑に行われる企業文化・仕組みを整えていきましょう。そうすることで、社員一人ひとりが自社の成長に貢献できるエンゲージメントの高い職場を築き上げることができるのです。