コミュニケーションとは?コミュニケーションの意味や本質、種類や目的を徹底解説

最終更新日:2025.07.01

目次

ビジネス・家庭・学校・友人関係など、人が生活するあらゆる場面で必要となるものがコミュニケーションです。対面での会話や文章でのやり取りに加え、デジタルツールが普及した現代ではSNSやビデオ会議によるコミュニケーションも日常的になりました。企業がプロジェクトを成功させ成長するためには、社員同士が良好なコミュニケーションを取ることが不可欠です。コミュニケーションは日常生活だけでなく、仕事の質や生産性、職場の満足度を大きく左右する重要な要素と言えるでしょう。この記事では、ビジネス上のコミュニケーションにフォーカスし、その意味や役割、具体的な効果、直面しがちな課題と原因、そして効果的な活用方法やスキル向上のポイントについて、体系立てて解説します。一緒にコミュニケーションの本質を学び、職場で活かせるヒントを探っていきましょう。

コミュニケーションとは

コミュニケーションとは、互いの考えや感情、価値観を伝え合う行為です。

言葉による対話だけでなく、身振り手振りや表情・視線の動きなどの非言語的要素も含まれます。社内・社外を問わず、人々が情報や気持ちを交換し合い意思疎通(コミュニケーション)を図ることで、相互理解や協働が可能になります。

岩波書店発行の『広辞苑』では、コミュニケーションを「社会生活を送る人々の間での知覚や感情、思考の伝達」と定義しています。語源をたどると、ラテン語の“communis”に由来し「共有・共通」という意味を持ちます。

つまりコミュニケーションは「お互いに何かを共有すること」が本質であり、単なる情報伝達以上に広い意味と役割を持つ概念なのです。

ビジネスにおけるコミュニケーション

ビジネスにおいても、上司と部下の指示・報告・相談(いわゆる「報連相」)や会議での議論、顧客とのやり取りなど、さまざまな場面でコミュニケーションが必要です。

円滑なコミュニケーションは生産性の向上につながるため、多くの企業が社内の人間関係構築や情報共有の活性化に力を入れています。

社員同士の相互理解が深まれば、問題解決や創造的なアイデア創出にも役立ちます。

コミュニケーションの質は業務の質にも間接的に影響し、優れた商品・サービス創出の原動力ともなるでしょう。

反対にコミュニケーションが滞れば、誤解やミスが増え生産性低下や信頼関係の悪化を招きかねません。

後述するように、現代の多くの企業がコミュニケーション不足を課題として挙げています。

このように、コミュニケーションは企業経営や組織運営の根幹に関わる重要な要素です。

コミュニケーションと情報伝達の違い

しばしば混同されますが、「情報伝達」は論理的な事実を相手に伝える行為を指し、コミュニケーションの一部に過ぎません。

一方でコミュニケーションには、発信者と受信者の感情や態度、価値観の共有プロセスが含まれ、単なるデータ伝達以上に広範な意味を持ちます。

言い換えればコミュニケーションの方が情報伝達よりも範囲が広い概念なのです。

たとえば「2×2=4」という事実は誰がどう伝えても同じ結果になりますが、人間同士の会話では言葉遣いや声の調子、関係性によって受け取られ方が変わることがあります。

このようにコミュニケーションでは、単なる情報のやり取りにとどまらず相手との相互理解や感情の共有といった側面が不可欠です。

ビジネスパーソンは両者の違いを正しく理解し、場面に応じて情報伝達とコミュニケーションを使い分けるスキルを養う必要があります。

なお、コミュニケーションは一方通行ではなく「双方向」のプロセスである点も重要です。

相手に情報を伝えるだけでなく、相手からの反応や意見を正確に受け取ることまで含めてコミュニケーションといえます。たとえ話し上手でも相手の話に耳を貸さず一方的に話していてはコミュニケーションが成り立ちません。

逆に口下手でも相手の気持ちを汲み取り言葉のキャッチボールが上手な人は、良好なコミュニケーションを築けるものです。

このようにコミュニケーションは常にキャッチボール(双方向)であることを念頭に置きましょう。

コミュニケーションがなぜビジネスに必要なのか

現代の企業・組織活動において、ビジネスコミュニケーションは欠かせない要素です。

社内外の人々と円滑に意思疎通を図ることは、生産性や士気の向上、組織のモラル維持などに直結します。

個々の社員もコミュニケーションを通じて他者を動かし成果を上げ、組織の持続的成長に貢献しています。

とくに物的資本より人的資本が価値の源泉となりつつある昨今では、どんなに優秀な人材を集めても相互のコミュニケーションが取れなければ組織は機能しないとさえ言われます。

社員同士の円滑な連携や情報共有による業務効率化・生産性向上のために、ビジネスパーソンがコミュニケーションスキルを高めることは必須でしょう。

また企業側も、社員が積極的にコミュニケーションを学び実践できる仕組み作りに力を入れることが求められます。

さらに、ビジネスにおけるコミュニケーションは単なる情報伝達の手段ではなく組織の成果や経営を支える不可欠な要素です。

良好なコミュニケーションが取れていれば、各自の目標・役割の認識が揃い、ミスの防止や迅速な意思決定につながります。

逆にコミュニケーション不足の組織では、重要な情報共有が滞り、問題発見や意思決定が遅れて機会損失を招く恐れがあります。

実際、多くの企業が「コミュニケーション不足が業務の障害になる」と認識しており、その割合は9割以上にのぼります。

このように、コミュニケーションが円滑かどうかで組織のパフォーマンスは大きく左右されるのです。

コミュニケーションを取ることの一般的な効果

ビジネス上のコミュニケーションにはいくつもの効果があります。一般論としては、以下のような主要な効果がよく挙げられます。

信頼関係の構築

社員同士が自分の考えや情報を率直に伝え合い、お互いの価値観を理解できれば、相互理解と信頼の土台が築かれます。

コミュニケーションによって「この人は自分の話をきちんと聞いてくれる」「率直に意見を言ってくれる」という安心感が生まれ、心理的安全性の高い職場風土につながります。

信頼関係が深まることで組織としての結束が強まり、協力しやすい環境が生まれます。これはチームで困難に立ち向かう際の大きな力になるでしょう。

情報共有と伝達の円滑化

積極的なコミュニケーションは、業務上の報告・連絡・相談(報連相)や情報共有をスムーズにし、ミスのない効率的な仕事を可能にします。

上司・部下間や同僚間で頻繁に対話が行われる組織では、問題の早期発見・対処がしやすくなり、判断の齟齬も減ります。

現代は情報量が爆発的に増加し人々の認知負荷も高いため、単に情報を渡すだけでなく意味づけや優先順位を添えて伝えるコミュニケーションが重要です。

そうすることで情報に付加価値が生まれ、共有された情報が組織にとって強力な武器になります。

また、適切な対話の場を設けることで社員同士が背景や目的をすり合わせやすくなり、誤解が減ってミスや手戻りの防止につながります。

生産性・付加価値の向上

コミュニケーションが円滑な職場では、業務分担や協力体制がスムーズに機能し、生産性の向上が期待できます。

互いに目標やスケジュールを共有して支え合えるため、仕事の無駄や停滞が減り、成果物の質も高まります。

また、活発な意見交換から新しいアイデアや改善策が生まれやすく、組織にもたらす付加価値が増大します。一方で、コミュニケーション不足はノウハウや情報

の共有を妨げ、特定の人に知識が属人化することで生産性を低下させるリスクがあります。

そのため企業は、社員同士が頻繁にコミュニケーションできる場や仕組みを整備し、常に情報と知見をオープンに共有する文化を醸成する必要があります。

チームワークの向上

メンバー間の意思疎通が良好な組織では、実務上の協力・連携が活発になりチーム全体のパフォーマンスが高まります。

たとえばアイデアを出し合ったり相互にミスをカバーしたりといった動きが自然に生まれ、「お互い様」の精神で助け合うチームワークが育まれます。

コミュニケーションが円滑だと、メンバー各自が周囲と自分の状況を共有しやすくなるため、「自分たちはチームで仕事をしている」という一体感も強まります。

その結果、困難な課題にも一致団結して取り組めるようになるでしょう。

ストレスの軽減・モチベーション向上

職場で気軽に話し合える雰囲気があると、悩みや不安を溜め込まずに相談できます。

日頃から雑談や相談ができる関係性は、社員のメンタルヘルスにも良い影響を及ぼします。

逆にコミュニケーションの場が不足すると、問題を一人で抱え込んで孤立しがちになり、ストレスが増大します。

上司や同僚と適切にコミュニケーションを取ることで、「自分は周囲に支えられている」「話を聞いてもらえる」という安心感が生まれ、仕事への意欲やエンゲージメント(愛着心)も高まります。

社員の幸福度が上がれば離職防止にもつながり、組織全体としてもプラスの循環を生み出すでしょう。

以上のような効果からも分かる通り、コミュニケーションはビジネスにおいて信頼関係の醸成・情報共有の促進・生産性とチーム力の向上・社員の安心感向上など多方面に好影響をもたらします。

だからこそ、多くの企業がコミュニケーション活性化の施策に力を入れているのです。

コミュニケーションのよくある悩みと要因

一般論や「あるべき論」を理解していても、現実にはコミュニケーションに関する悩みが尽きないものです。

ビジネス上でも、適切に意思疎通が行えないと誤解やミスが生じ、信頼関係にひびが入ることがあります。

コミュニケーション上の軋轢が社員の態度にも影響を与え、責任転嫁や人間関係の悪化を招くなど、問題が複雑にこじれる場合もあります。

ではなぜ、規則やルールがある職場でこれほどコミュニケーションの問題が頻発するのでしょうか。

ここでは、職場で起こりがちなコミュニケーション上の悩みとその要因について代表的なものを解説します。

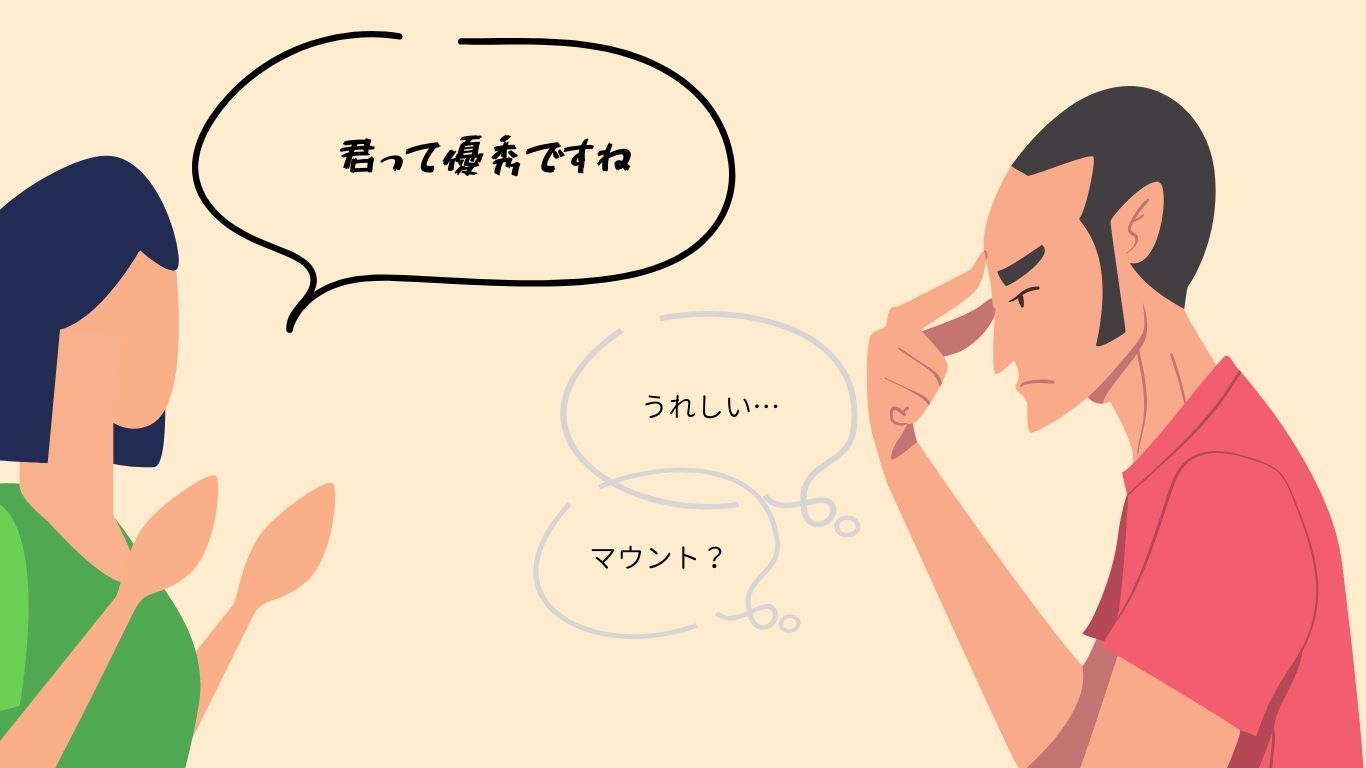

ミスコミュニケーション(誤解・遅延)

ビジネスの現場でありがちな課題の一つがミスコミュニケーションです。伝えたつもりの内容が相手に正しく伝わっていなかったり、認識の食い違いから誤解が生まれたりするケースです。

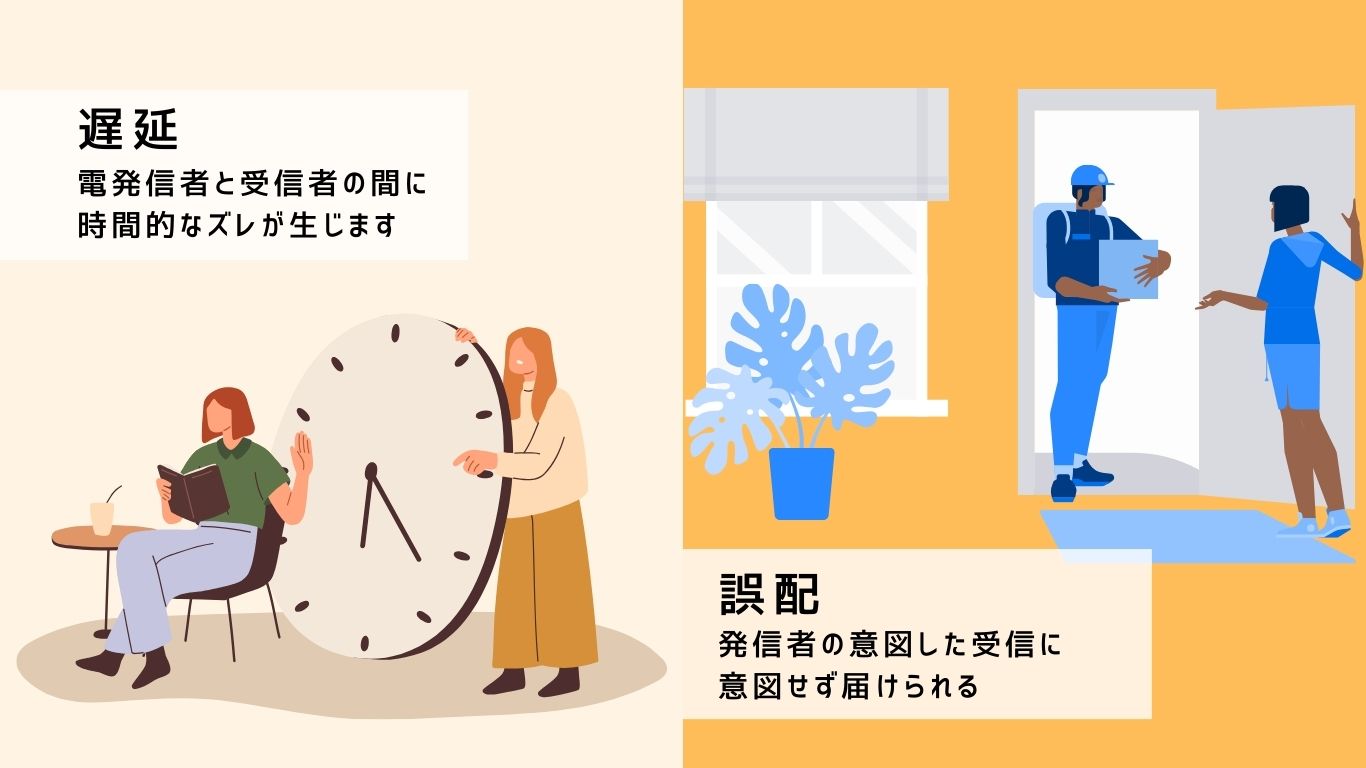

また、情報伝達のタイミングのズレ(遅延)によって手続きが滞ることもあります。ポストモダンの哲学者ジャック・デリダは、人と人とのコミュニケーションを

「郵便」に例え、「時間的な遅延」と配達ミスのような「誤配」が常につきまとうと述べました。

現代のメールやチャットで即時連絡できる時代になっても、「既読スルー」によるもどかしさなど本質的な遅延・誤解は依然として存在すると指摘しています。

“発信者のメッセージが100%意図通りに伝わることはなく、何らかの齟齬が生じる”この「コミュニケーションの不可能性」を前提におくことが大切だとデリダは教えています。

社員一人ひとりが「誤解は起こり得るもの」と心得て慎重に伝達し合うことで、ミスコミュニケーションを最小限に抑えられるでしょう。

逆に、「自分の伝えたいことは当然伝わるはず」という思い込みは対立や軋轢の原因になりかねません。常に相手との解釈ズレの可能性に留意し、具体的かつ丁寧な説明・確認を心がけることが重要です。

ハラスメントやジェネレーションギャップ

社内コミュニケーションの悩みには、人間関係上の問題が絡む場合もあります。

典型的な例は、パワハラ・モラハラ・セクハラなどのハラスメントで、上司から部下への不適切な言動が恐怖心を生み、必要な報連相が滞ってしまうケースです。

萎縮した部下は上司とのコミュニケーションを避け、チームでの協力も消極的になるため、職場全体のコミュニケーションが阻害され業務に支障が出ます。

ハラスメントは職場の雰囲気を著しく悪化させるため、まずはそうした行為を防止・是正する取り組み(相談窓口の設置や教育など)が優先されます。

一方、世代間の価値観の違い(ジェネレーションギャップ)もコミュニケーションの障害になることがあります。

たとえば昭和的な「会社に従順に尽くす」価値観を持つ世代の上司と、転職や多様な働き方が当たり前の令和世代の部下では、仕事観にズレがあり意思疎通が難しくなる場合があります。

企業には様々な年代・価値観の人が集まっているため、世代間のギャップや認識のズレは避けられません。

大事なのは、「自分の言動が自分の意図通りに伝わるとは限らない」「受け手次第ではハラスメントと受け取られることもある」という前提を組織で共有することです。

仮に不快なコミュニケーションが発生した場合も、当事者がお互い「誤解が起きたのだ」と冷静に捉え、速やかに話し合って誤解を解消できる環境づくりが重要です。

そのためには経営トップ主導で、意見を言いやすくミスを認めやすい風土・制度を整える必要があるでしょう。

雑談・相談不足による孤立

業務以外のコミュニケーション機会が少ない職場では、特定の社員が孤立してしまうことがあります。

たとえば部署内で雑談する習慣がなかったり、ちょっとした相談ができる雰囲気がない場合、社員は仕事上の悩みや不安を一人で抱え込みがちです。

「こんなこと相談していいのかな」と感じてしまい、結果的に誰にも打ち明けられずストレスを溜め込む悪循環が生まれるのです。

とくにテレワーク普及下では、意識的に雑談の場を設けないと業務連絡以外の交流が極端に減ってしまいます。

業務上のちょっとした疑問や困り事を気軽に共有できる場、部署を超えてフラットに近況報告し合える場などが不足すると、心理的な距離が広がり協力関係も弱まります。

社内コミュニケーションは社員の健康や幸福度にも関わる重要なものです。

オンライン会議では雑談が生まれにくいため、朝会で一言フリートークの時間を設ける、仮想コーヒーブレイクを実施する等の工夫で、意識的にカジュアルな対話の機会を作ることが大切です。

1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介

最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…

部門間の連携不足(サイロ化)

組織が部門ごとに縦割りになり、部署間のコミュニケーションが乏しくなる現象を「サイロ化」といいます。

テレワークなど出社しない働き方が広がる中、部署間のつながりがさらに希薄化し、このサイロ化リスクが高まっています。

部門間の情報共有や意思疎通が十分でないと、部門ごとに目標認識や意思決定がずれて対立が生じる可能性があります。

たとえば営業部門は売上重視で値引きを求める一方、生産部門は品質重視で価格維持を主張するといった食い違いが典型です。

このように部門ごとに方向性が異なるままでは、組織全体の効率や生産性にも悪影響が出かねません。

幸い、現在はZoomやTeamsなどリアルタイムで顔を見ながら会話できるツールが充実しており、地理的に離れていても十分なコミュニケーションが取れる時代です。

部署間の定期的なミーティングや情報交換の場をオンラインで設けたり、クロスファンクショナルなプロジェクトチームを編成したりして、部門間対話を活性化させることが有効でしょう。

また、データや業務指標を全社で共有し、共通の課題認識を持つこともサイロ化解消の一手です。

暗黙の了解・忖度・行き過ぎた配慮

日本企業に多いコミュニケーション上の問題として、暗黙の了解や忖度(相手の意を推し量る過剰な配慮)が挙げられます。

本来、相手を思いやること自体は良いことですが、行き過ぎると言うべきことが言えず不正の温床になる恐れがあります。

たとえば上層部への忖度でミスや事故を報告しなかったり、社内政治的に不正を黙認したりするケースです。

また年功序列や同質性の文化が強い組織では、「和」を乱さないために問題を見て見ぬふりする風潮が残っている場合もあります。

このような濃密すぎる人間関係(同調圧力が強い関係性)は、先述の孤立化とは対照的ですが極端に振れる点で同様に危険です。

とくに不正行為の隠蔽は組織そのものを内部から崩壊させる深刻なリスクであり、決して許されません。

第二次世界大戦期の日本軍でも、末期には組織が巨大化する中でコミュニケーション不全が蔓延し判断ミスを重ねたと指摘されています。

社員が不正に気付いたら声を上げる、経営陣も「悪い知らせほど早く上げよ」と奨励するなど、不正を防ぐためにも風通しの良いコミュニケーション環境を整える必要があります。

万一不祥事が発生した場合に備え、社内で内部通報制度を明示・周知しておくことも重要です。

「社員間の沈黙」が当たり前になると組織は健全さを失うため、トップが率先して透明性の高い対話文化を育むことが求められます。

以上、職場で生じやすいコミュニケーション上の悩みを見てきました。

これらの問題は一朝一夕に解決するものではありませんが、原因を正しく把握し対応策を講じることで緩和できます。

ポイントは、「コミュニケーション不足は起こり得るもの」と認識し、それを補う仕組みやマインドを持つことです。

たとえばミスコミュニケーションを減らすには具体的な説明と言い換え・確認を徹底する、ハラスメント防止には管理職研修と心理的安全性の確保、雑談不足にはオンラインランチ会の実施、サイロ化防止には横断プロジェクトや情報共有ツール導入、忖度文化には内部通報制度整備など、組織状況に応じた対策を組み合わせましょう。

コミュニケーションの問題は社会的な環境要因に大きく起因している

職場でのコミュニケーションの難しさは、個人の性格や社内の人間関係だけでなく、時代や社会環境の影響も大きく受けています。

ビジネスシーンのコミュニケーションは、経済状況やテクノロジー、社会の価値観など外部環境によって形作られる面があるのです。

ここでは、現代におけるコミュニケーション課題の背景となる主な社会的要因を4つ取り上げます。

VUCA(ブーカ)の時代

近年、ビジネス環境はVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった「VUCA」と呼ばれる状況にあります。

変化のスピードが速く将来予測が困難なため、企業は柔軟な適応力を求められます。

しかし環境が激しく変動する一方で、流れる情報は不確かで曖昧になりがちです。つまり共通認識となるべき情報の信憑性が揺らぎ、ビジネスパーソン同士が相互理解を築く基盤が不安定になっているのです。

情報収集や分析のツールは発達しましたが、それだけでは限界があります。環境変化に振り回されるのではなく、ゼロから新しい価値を社内対話から創り出す発信型の姿勢に転換することも求められます。

現実世界の情報にばかり追随していると、批判を恐れて革新的な発信ができなくなる恐れもあります。

VUCA時代においては、正解がない中でも自分たちのビジョンを語り共有するコミュニケーションがより重要になっていると言えるでしょう。

多様化と共通言語の希薄化

産業の成熟化やグローバル化に伴い、現代の職場には実に多様なバックグラウンドを持つ人々が集まっています。

終身雇用・年功序列が当たり前だった時代とは異なり、今や派遣社員・契約社員・海外人材など多様な雇用形態や国籍の人が混在し、転職や出向も一般化しています。

こうした多様性はイノベーションの源泉となる一方、共通の前提知識や常識が通じにくい難しさも生みます。

日本社会ではかつて「以心伝心」「阿吽の呼吸」で暗黙の了解が成り立っていた部分がありましたが、今後それを取り戻すことは難しいでしょう。

異なる専門分野・文化・価値観を持つ者同士が協働するには、言葉の定義や背景を一つひとつ擦り合わせる丁寧なコミュニケーションが欠かせません。

初期段階で共通認識を細部まで確認する努力(クリティカルシンキングを働かせながら相手の意図を疑わずに確認する作業)が、実はビジネスにおけるコミュニケーション成否の鍵となります。

また、違いを恐れず多様な意見を歓迎するマインドも重要です。

人と人との「差異」こそ新しい発想を生む源であり、異なる視点を持つメンバー同士が意見を出し合うことで斬新な解決策が生まれます。

日本では「和」を重んじるあまり違いを忌避しがちな面もありますが、経営管理職はルールを守りつつ反対意見や異論を歓迎する度量を持つことが求められます。

多様性から価値を引き出すには、ファシリテーションなどの手法で差異を建設的に生かすコミュニケーションが必要なのです。

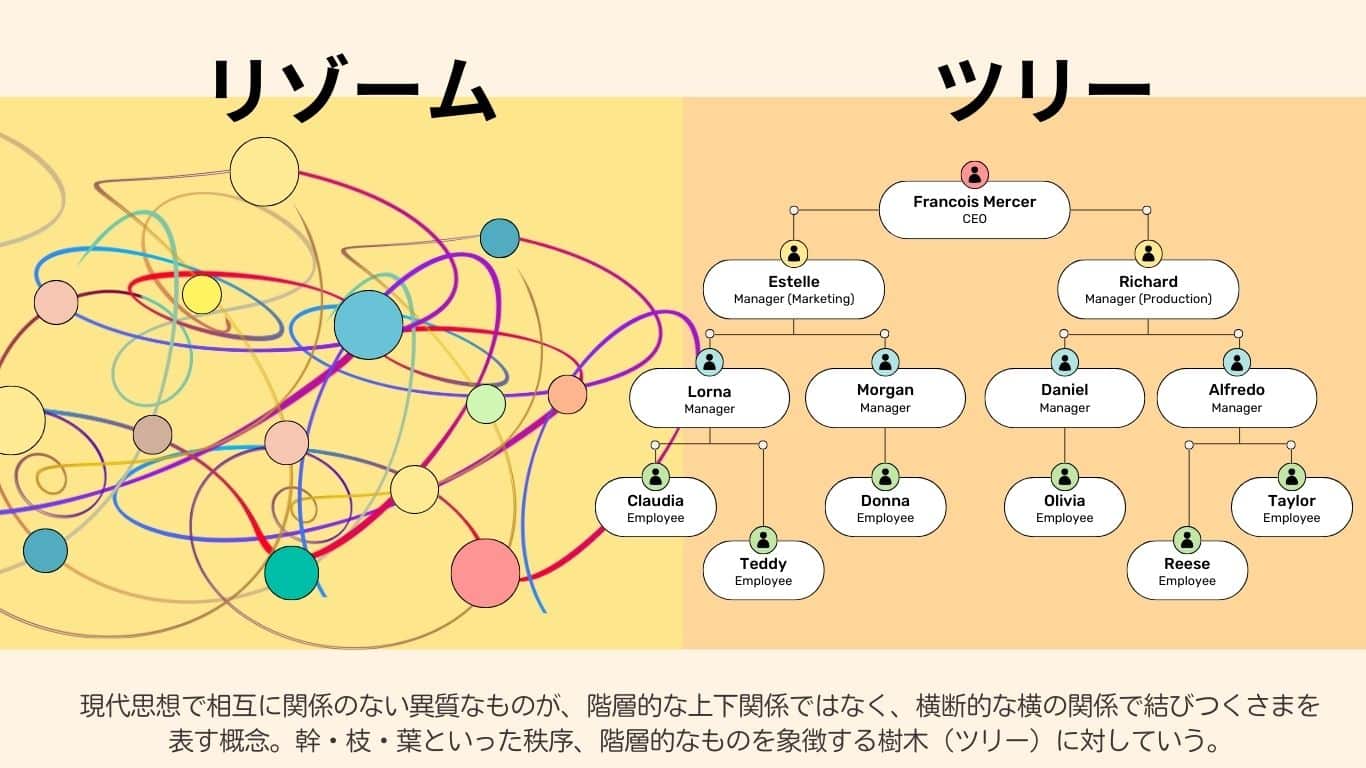

最適化された分業と「サイロ化」の弊害

インターネット検索や社内システムの発達により、現代人は必要な情報に素早くアクセスできるようになりました。

一見するとビジネスの効率向上に寄与しそうですが、ここに落とし穴があります。検索エンジンやSNSはユーザーの過去の閲覧履歴をもとに、見たい情報を優先的に表示するアルゴリズムが組まれています。

その結果、自分が得られる情報の範囲は過去の延長線上に限定され、新たな視点が得られにくいという側面があります。

同様に職場においても、部署ごと・グループごとに固定化されたコミュニケーション(いわゆる「フィルターバブル」のような状態)が起きがちです。

特定のメンバー内でのみ通じるやり方・価値観が強まると、外部の知見が入らず硬直化してしまいます。

これを回避するには、意識的に普段関わらない人と交流する、異なる価値観を持つ人をチームに加える、本を読んで視野を広げるなどアナログ的な方法も有効でしょう。

多様な人々と交わることでコミュニケーションの幅が広がり、新しい発想が生まれやすくなります。

また、分業体制が高度に最適化された組織では、一見コミュニケーションが取れているようでも実は形式的な情報伝達に終始し、本当に価値のある対話が行われていない場合があります。

「会議は頻繁に開かれているが結論が出ない」「報告・通知は多いが議論が深まらない」といった症状があるなら要注意です。

真に付加価値を生むのは、部門の壁を越えて率直な意見交換や議論が行われるコミュニケーションです。

上層部は部署横断のプロジェクトや交流イベントを推進し、社内ネットワークの接点を増やす工夫が必要でしょう。

コミュニケーション手段の高度化と認知負荷

ITツールの進化により、SNSやビデオ会議など新たなコミュニケーション手段が次々登場しています。

地理的に離れた人ともリアルタイムで話せるようになり、在宅勤務や海外拠点とのやり取りも容易になりました。

一方で、テキスト主体のコミュニケーションでは相手の表情や声のトーンなど非言語情報が伝わらず、意図が正確に伝わりにくいという課題があります。

メールやチャットは便利ですが、細かなニュアンスが伝わらず誤解を生むこともあります。

またビデオ会議でも対面に比べ微妙な間合いが取りづらく、発言タイミングのずれや相槌の難しさから、思った以上に参加者にストレス・疲労を与えることがわかっています。

さらに情報過多の現代では、SNSなどから絶え間なく押し寄せる情報波によって人々の脳は常に高負荷状態にあります。

必要な情報を選び理解するための認知リソースが不足し、本当に大事なメッセージが埋もれてしまう恐れもあります。

その結果、「大量の通知に追われて集中できない」「重要な連絡を見落とした」などの問題が生じがちです。

対策として、対面とデジタルの使い分けを適切に行い、社員同士の相互理解に繋がるコミュニケーションを意識することが大切です。

具体的には、複雑な議題は直接会って話す、簡単な連絡はチャットで済ます、オンライン会議ではいつも以上に相手の反応に注意する、といった工夫です。

また、ITツールによって繋がりやすくなった反面、敢えて一定の「距離」を保つことも必要でしょう。

常に全員と密につながる必要はなく、状況に応じて適度な距離感で情報と人間関係を管理する柔軟さが重要です。

テレワークでコミュニケーション頻度が減っても生産性が上がったケースもある一方、下がったケースもあります。

結局は、人それぞれ・状況それぞれに応じて最適な関わり方(濃密すぎず希薄すぎない距離感)を見極めることが、情報過多時代の賢いコミュニケーション術と言えます。

以上、ビジネス環境の変化に伴うコミュニケーション課題を見てきました。まとめると、時代の不確実性や組織の多様化・デジタル化により、共有基盤が揺らいだり情報過多になったりしていることがわかります。

こうした環境要因に対処するには、従来以上に意識的で創造的なコミュニケーションの取り組みが必要です。

たとえば、共通のビジョン・価値観(企業理念やパーパス)を組織の「見えない根っこ」として再確認し、多様なメンバーがそれを軸に自由闊達に動けるようにすることも一案でしょう。

また、社内ルールや仕組みだけに頼らず、お互いの認識ズレを埋める対話や、多様な人材を積極的に交わらせる場づくりを行うなど、人と人とのつながりそのものに注目したマネジメントが重要になってきています。

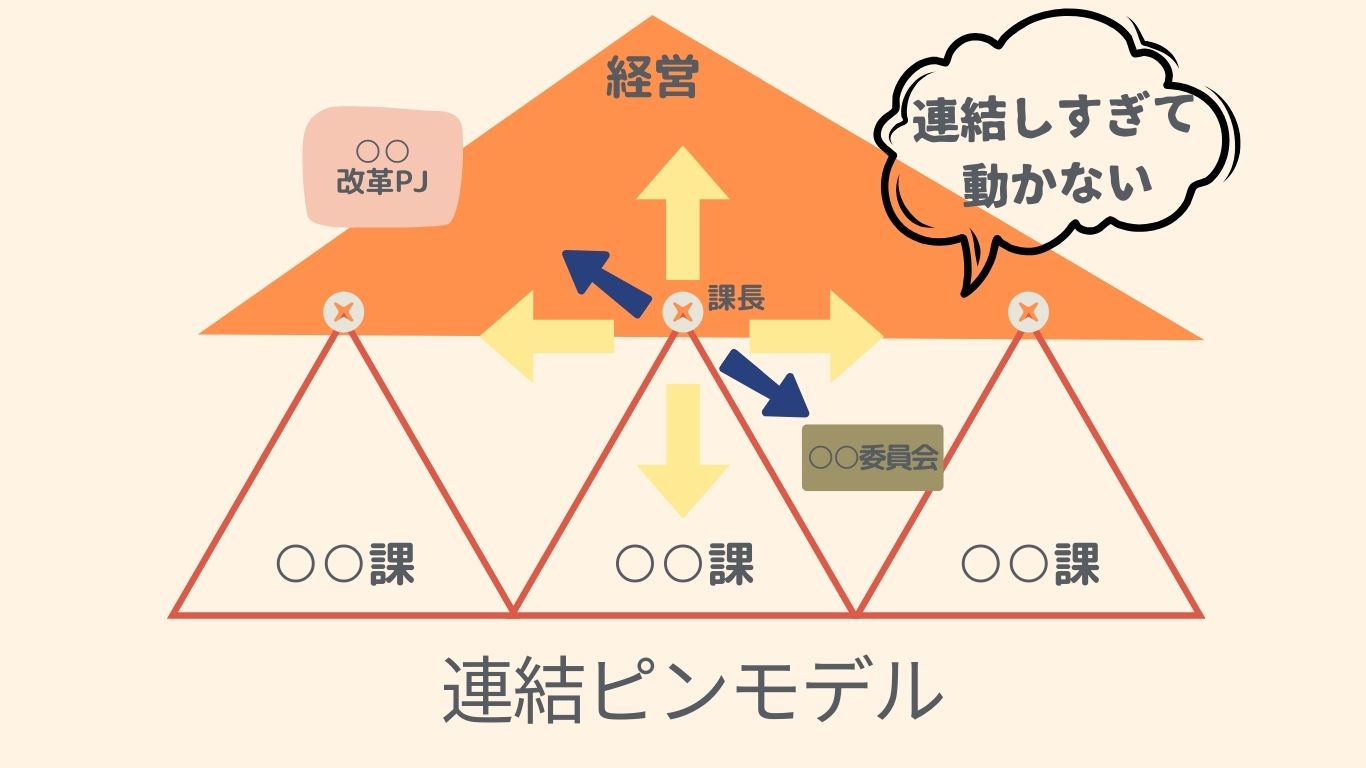

コミュニケーション問題が管理職に集中しやすい理由

組織におけるコミュニケーション上の問題は、管理職以上の層に負荷が集中する傾向があります。米国のフレデリック・テイラーが提唱した科学的管理法以来、企業では経営管理者や中間管理職、チームリーダーが重要な役割を担ってきました。現代の高度に分業化された現場では、管理職は単なる統制者ではなく問題解決者としての役割が大きくなっています。

近年管理者の役割が変化している

カナダのマギル大学教授ヘンリー・ミンツバーグの調査でも、管理職は実際には日常の多くの時間を調整や対人対応など問題解決に費やしていることが示されています。

つまり管理職の仕事の本質はコミュニケーションであり、上下・部門間の人間関係の仲介役として奔走しているのです。

職場のあらゆる情報や意見は管理職層に集まり、交差点のようになっています。そのため、職場で起きるコミュニケーション上のトラブルはすぐ管理職の課題として跳ね返ってくる構造があります。

たとえば部下同士の対立があれば上司が仲裁せねばならず、経営方針が伝わっていなければ中間管理職が現場に浸透させねばなりません。

このように調整すべきことが山ほどある一方、原因は管理職自身以外の要素(部下の性格や他部署の事情など)にある場合も多く、管理職にとっては非常に難易度の高いミッションとなりがちです。

近年、管理職やリーダー職への昇進希望者が減っているのも、こうしたコミュニケーション調整役の大変さを見て尻込みしてしまうからかもしれません。

若手層から「上司の仕事は割に合わない」と言われるのも無理はないでしょう。

管理職には何が求められているのか

しかし、だからこそ管理職には一段と高度なコミュニケーション能力が求められます。

管理職以上に必要な最大の能力はコミュニケーションと言っても過言ではなく、しかもそれは昔ながらの「阿吽の呼吸」で察するスキルでは通用しません。

グローバルで通用するロジカルかつオープンなコミュニケーション力が必要です。

従来、多くの企業ではコミュニケーション研修というと新人~中堅社員向けが中心で、研修後のアンケートでは「上司こそ受講すべきだ」という声が必ず挙がるといいます。

「管理職だからコミュニケーションはもうできていて当然」というのは幻想であり、現実には経営層ですらアップデートできていない場合があります。

実際、最近は離職防止や1on1面談の必要性から管理職向けにコミュニケーション研修を行う企業も増えています。優れたコミュニケーションを実践できる経営者・管理職・リーダーこそが、優れたマネジメントを行えると言えるでしょう。

職場における望ましいコミュニケーションとは

管理職のコミュニケーション負担を軽減するには、組織全体のコミュニケーションリテラシーを底上げすることも大切です。

上司だけに頼らず、各社員が自主的に良質な対話を心がけ、お互いに調整し合える文化を育むことが理想です。

いずれにせよ、トップからボトムまで組織ぐるみでコミュニケーション能力を磨き続ける姿勢が、これからの時代の企業には求められていると言えるでしょう。

目的に沿ったコミュニケーションのレベルを理解する

一口にコミュニケーションと言っても、その意図や手法の違いによっていくつかのレベルに分けて考えることができます。

ビジネス上のコミュニケーションには主に以下の3つのレベルがあり、取る側の立場や目的によって使い分けられています。

情報伝達/情報収集

相手に知らせたい事実やデータを伝える、または相手から必要な情報を引き出すコミュニケーションです。

具体的には指示・報告・提案・説明などが該当し、業務上の必要情報のみをやり取りします。逆に情報収集ではヒアリングやアンケートなどで相手から知見を集めます。情報伝達・収集はあらゆる立場の人が日常的に行いますが、扱う内容が事実やデータ中心で感情はあまり含まれません。

理解促進/関係構築

相手に理解を促すためのコミュニケーションと、相手との関係を築き維持するためのコミュニケーションです。

前者には質問・要約・確認・フィードバックなどが含まれ、部下への指導や問題発生時の対話などで用いられます。

後者には挨拶・雑談・共感・支援などが含まれ、日常の何気ない会話や励まし合いなどが該当します。理解促進は上司や先輩が行う場面が多く、関係構築は上下問わず誰もが行うコミュニケーションです。

情報の正確さだけでなく、相手との心理的なつながりや信頼を重視する点が特徴です。

意思決定/合意形成

物事を決める際のコミュニケーションです。意思決定には指示・説得・合意・説明などが含まれ、主に管理職やリーダーが行いますが、一般社員も自分の担当範囲で判断する際に使います。

合意形成は関係者全員が納得する結論を出すための話し合いで、議論や調整を経て互いに歩み寄るプロセスです。

合意形成がうまくいけばメンバーは同じ熱意で目標に取り組めますが、失敗すると一部に不満や疑問が残り後々軋轢が生じる可能性があります。

そのため、合意が必要な論点は初期段階で洗い出し、丁寧に議論することが重要です。

ビジネスでは目的・目標を達成するための意思疎通が不可欠であり、単なる雑談に終始せず意思決定につながる対話が求められます。

ヤコブソンという言語学者は、挨拶のように内容のないやり取りでも関係構築に意味がある「交話的コミュニケーション」があると指摘しました。

しかし仕事の場では、やはり最終的に情報伝達(論理的な結論出し)が欠かせないとも述べています。

要は、場面に応じて「親睦のための会話」と「意思決定のための議論」を切り替え、両方をバランス良く行うことが大切なのです。

これら3つのレベルは相互に関係し合っており、現実のコミュニケーションでは境界があいまいな場合もあります。

しかし分類して捉えることで、今自分が行っているコミュニケーションの目的は何か、抜け落ちている視点はないか、を客観的に考える助けになります。

たとえば「雑談ばかりで会議が終わってしまった」なら意思決定レベルが不足していますし、「命令するだけでメンバーがついてこない」なら関係構築レベルの対話が不足しているのかもしれません。

このように、不足しているコミュニケーションのレベルを補う意識を持つことが有効です。

コミュニケーションの特徴と種類

ビジネスで使われるコミュニケーションは方法や特徴によって様々な分類ができます。ここでは、コミュニケーションの主な形態と、それぞれに関連する重要な概念について解説します。

言葉・記号によるコミュニケーション(言語的コミュニケーション)

テキスト(文字)や言語を使って情報や思考を伝えるコミュニケーションです。メールやSNSの文章、チャットのメッセージ、報告書や資料など、文字と言語を組み合わせた表現が該当します。

言葉による伝達では、適切な言葉選び・文法・表現が重要です。同じ内容でも言い回し一つで受け手の理解度や受ける印象が変わります。

ビジネスでは専門用語の意味を共有し、誤解のない表現にすることが欠かせません。また、言葉遣い一つで柔らかさや丁寧さを演出できるため、状況に応じた語彙とトーンの使い分けも大切です。

たとえば丁寧語・尊敬語で礼節を示したり、絵文字や顔文字で柔和さを伝えたりできます。(ただしビジネス文書ではTPOに注意)

共通性のあるコミュニケーション

発信者と受け手の間で背景や前提を共有している状態でのコミュニケーションです。お互いに共通理解があると、「あれの件どう思う?」のように多少省略し

た言い方でも通じますし、専門用語や業界用語を用いて効率よく意思疎通できます。

たとえば、道路標識の「止まれ」サインや非常口のピクトグラム(絵文字)は、見る人が共通の知識を持っていることで意味が瞬時に伝わります。

このように頭の中の共有知識を前提にメッセージを伝えるのが共通性コミュニケーションの利点です。

ビジネスにおいても、新しいプロジェクトで最初にメンバー間の共通認識(用語の定義や目的)をしっかり合わせておくと、その後の議論がスムーズになります。

逆に初期のすり合わせを怠ると、後になって「実は認識にズレがあった」と判明し手戻りが発生することがあります(いわゆる「ボタンの掛け違い」)。

共通の前提を築くためには、最初は疑い深いくらい慎重に確認し合う姿勢が重要です。

共通項を見つける努力をしつつ、安易に「察してくれるだろう」と思わずクリティカルに確認を重ねることで、誤解の芽を潰せます。

差異性のあるコミュニケーション

異なる背景・意見を持つ者同士のコミュニケーションです。人はそれぞれ固有の経験や価値観を持つため、異なる者同士が交流すれば当然ギャップや対立も生じやすいです。

しかしその「差異」こそが新鮮なアイデアや創造性を生む源泉でもあります。多角的な視点がぶつかり合うほど、新しい発想やイノベーティブな解決策が生まれやすくなるからです。

日本では「和」を重んじる傾向からか異質な意見を忌避しがちですが、組織が成長するには異なる意見を許容し議論できる風土が不可欠です。

経営管理職や中間管理職には、ルールを守りつつもあえて反対意見や多様な視点を歓迎し、不安定な状況を前向きに楽しむ度量が求められます。

そのうえで、出てきた多様な意見をまとめ価値に転換するファシリテーション能力も重要になります。

要するに、差異を恐れずその中から新たな価値を生み出すコミュニケーションが、現代のビジネスには求められているのです。

論理のコミュニケーション

一般常識や論理に基づいて情報を整理・伝達するコミュニケーションです。ビジネスの共通言語とも言える数字・データやロジック(論理)を駆使し、矛盾のない形で説明・説得を行います。

たとえば報告資料で事実を数字で示し、原因と結果を論理的に結び付けて述べるのが該当します。

ロジカルシンキングやクリティカルシンキングといった手法は、まさにこの論理コミュニケーションのスキルです。

複雑な情報や感情的な議題でも、一度論点を分解して筋道立てて整理すれば、共通の土台に乗せて話し合うことができます。

ビジネスでは感情論だけでは合意しづらいため、論理という共通の物差しを用いることが多いのです。

ただし論理に偏りすぎると人の感情を無視しがちなので、次の「感情のコミュニケーション」とバランスを取ることが大切です。

感情のコミュニケーション

お互いの感情や価値観に踏み込んで共通理解を得ようとするコミュニケーションです。ビジネスでは「対話」がこれにあたります。

対話では議論の正しさよりも、お互いの立場や考えの背景にある思いを汲み取り合うことを重視します。

単なる世間話(会話)とは異なり、対話では目的があり、参加者全員が腹を割って自己開示しながら共通認識を作るプロセスを経ます。

たとえばプロジェクト振り返りの場で、メンバーが「自分はこの時こんな不安があった」と感情面も共有し、それを皆で受け止めて次に活かすといったケースです。

対話では心理的な安全や信頼が必要なため、相手を否定せず受容する態度が不可欠です。

一見遠回りに思える対話ですが、論理では乗り越えられない価値観の衝突を解消したり、チームに強い結束を生んだりする効果があります。

逆に表面的な会話だけで「仲良くやれている」と思い込むのは危険です。

争点を避けて当たり障りのない雑談ばかりしていても、本当の信頼関係や創造的な知見は得られません。

ビジネスの場でも時には踏み込んだ対話を行い、お互いの感情や価値観を共有することが、深い協働には欠かせないのです。

以上、コミュニケーションの形態と特徴について説明しました。

実際の職場では、これらが組み合わさったコミュニケーションが日々行われています。

たとえば会議では、まず論理的な情報共有をしてから感情面も含めた対話で合意形成する、といった具合です。

大切なのは、自分たちのコミュニケーションが今どのモードにあるかを意識し、目的に応じて適切なモードを取ることです。

そうすれば、「今は雑談で親睦を深める時間」「次は論点を整理して結論を出す時間」と切り替えて進めることができ、成果に結びつくコミュニケーションが可能になります。

コミュニケーションを行う場と媒体(コミュニケーション手段)

コミュニケーションは行われる場(シチュエーション)や使用する媒体(手段)によっても様々な形があります。

社内のコミュニケーションを考えるうえで、形式的な場か非公式な場か、対面かオンラインか、一対一かグループかなど状況を使い分けることが重要です。

コミュニケーションを行う場は2つ

まず、フォーマルな場(公式の場)でのコミュニケーションと、インフォーマルな場(非公式の場)でのコミュニケーションがあります。

前者には会議や朝礼、正式な報告やプレゼンテーションなど、事前に形式や参加者が決まった場が含まれます。

後者には日常的な雑談や飲み会、休憩時間の井戸端会議など、偶発的・自主的に行われるやり取りが含まれます。

フォーマルな場では議事録やアジェンダが用意され、議論も比較的かしこまったものになります。

一方インフォーマルな場では上下関係を超えて本音が出やすく、自由な情報交換ができます。どちらも職場には欠かせず、公式・非公式のバランスが重要です。

最近はリモート環境で非公式コミュニケーションが減りがちなので、オンライン懇親会など意識的な場づくりが推奨されます。

目的に適したコミュニケーションの手段を選ぶ

次に、媒体(コミュニケーション手段)の選択も大切です。

現代では対面で直接会う以外に、電話・メール・チャット・テレビ会議・社内SNSなど多様な手段があります。

それぞれメリット・デメリットが異なるため、伝えたい内容や相手の状況に応じて最適なものを選びます。

たとえば「一斉周知にはメールが適している」「細かい相談には対面や電話」「雑談にはチャットグループ」「複雑な議題はビデオ会議」といった判断です。

また、テキストより音声や動画の方が効果的な場合もあります。文章では伝わりにくいニュアンスも、顔を合わせれば補完できますし、逆に図表や写真を見せた方が早いケースもあるでしょう。

「誰に、何を伝え、どう行動してほしいか」を意識し、最適な媒体と表現方法を組み合わせることが重要です。

たとえば、概要はメールで送りつつ重要部分は対面で補足説明し、後日動画でフォローアップするといった複数媒体の活用も考えられます。

捕捉:発信者に対する反応(リアクション)

最後に、コミュニケーションそのものに関するコミュニケーション(メタ・コミュニケーション)も意識しておきましょう。

社内SNSでの既読や「いいね!」の扱いはまさにそれで、「既読とは読んだという意味か理解したという意味か」「いいねは共感か単なる既読か」といったルールを組織で話し合って決めておくことです。

そうしないと、人によって解釈が異なり誤解や摩擦(場合によってはハラスメント問題)が起きる可能性があります。

新しいコミュニケーション手段ほど慣習が定まっていないため、「社内チャットでは業務連絡は必ずグループで行う」「返信不要の場合は明記する」など運用ルールをチームで確認することが円滑な活用につながります。

いわばコミュニケーション方法について話し合うのも重要なコミュニケーションであり、これを怠らないことで余計な混乱を防げるでしょう。

「目に見える」言語・非言語と「目に見えない」思考・解釈をコミュニケーションによってつなげる

コミュニケーションのプロセスを分解すると、発信者の「目に見える」言語・非言語メッセージを受信者が「目に見えない」頭の中で解釈・思考し、その結果生まれた考えをまた言語や非言語に乗せて発信者に返す――という繰り返しになります。

つまりコミュニケーションは「見えるメッセージ」と「見えない解釈」の連続で成り立っているのです。

この当たり前のように思える事実が、実は多くの誤解の原因を内包しています。

というのも、人の頭の中で行われる解釈・思考(目に見えない部分)は往々にして曖昧で主観的だからです。

自分では論理的に話したつもりでも、相手は別の経験や価値観から違う解釈をするかもしれません。

しかもその解釈プロセス自体は相手の頭の中で起きているので見えず、気づかないうちに食い違いが雪だるま式に膨らむ可能性があります。

どのようにつなげるのか

この問題に対処するには二つの視点が必要です。

一つは、相手の話や意図・感情をしっかり聴くことです。

コーチングや1on1面談でも強調されるように、傾聴はコミュニケーションの基本スキルです。

相手の言葉だけでなく非言語のサインにも注意を払い、本当のニーズや気持ちをくみ取る努力をします。

しかし、それだけでは不十分で、もう一つ大事なのが「自分自身の思考や解釈」を客観視することです。

これを心理学ではメタ認知と言います。いくら熱心に人の話を聴いても、自分の頭の中で勝手な先入観や偏った解釈をしていれば正しく理解できません。

したがって重要な議論や会議の場では、相手の言葉を追うだけでなく、自分の頭の中でどんなフィルターがかかっているかにも意識を向けながら対話することが肝要です。

たとえば「自分は今、この意見に感情的な反発を感じていないか?」などと内省しつつ聞けば、より公平に相手の意図を汲み取れるでしょう。

コミュニケーション上手な人は、このメタ認知的な視点を持ちながら会話しています。

自他双方の「見えない部分」である思考・解釈に着目し、自分自身の理解プロセスも検証しながら話すことで、誤解の芽を減らすことができるのです。

コミュニケーションを取る上でのマインド

コミュニケーションは万能薬ではなく、効果を発揮するためには適切な心構えが必要です。

ここでは、職場でコミュニケーションを図る際に留意したいマインドセットを取り上げます。

「伝わっていない(伝わらない)ことが前提」

コミュニケーションでは、大前提として「自分の言いたいことは一度で完全には伝わらない」と認識しましょう。

なぜなら、人は受け取った言葉をそれぞれの経験や知識に結びつけて理解しようとするため、解釈の齟齬が生まれやすいからです。

とくに曖昧になりがちな内容や専門的な話題では、誤解・誤認が起きやすいものです。したがって最初から「きっと伝わっていないだろう」と考え、相手に伝わりやすい表現を工夫することが重要になります。

具体的には、難しい用語には例を添える、長い説明は要点を繰り返す、相手の理解度を途中で質問して確認する、などの方法です。

また、一度で理解してもらおうと思わず、段階的に振り返りを入れるなど繰り返し伝えるぐらいで丁度よいと心得ましょう。

人は一回の説明ですべてを理解できるほど万能ではありませんし、知識や経験の差もあります。

したがって重要なことほど何度も繰り返し伝え、相手の理解をその都度確かめて認識のズレを修正することが大切です。

このとき、相手に質問を投げかけたり感想を求めたりして対話を深めるのも有効です。「なぜわからないのか?」と苛立つのではなく、「何度でも伝えるし相手の誤解にも寛容に向き合おう」という肯定的な態度で臨みましょう。

誤解は避けられない以上、受信者(聞き手)の理解に合わせて何度も説明し、相手が腑に落ちるまで粘り強く伝える――それがプロフェッショナルなコミュニケーションと言えます。

コミュニケーションの目的を見失わない

コミュニケーションそれ自体は手段であり目的ではありません。ところが時に、話すこと自体に満足して肝心の次のアクションにつながらない場合があります。

たとえば会議で皆が意見を出し合い「活発な議論ができて良かった」と満足して終わってしまい、結局何も決まらなかったら本末転倒です。

ビジネスではコミュニケーションは常に何らかの目的(課題解決・意思決定・チームの目標共有など)のために行われるべきであり、対話の結果生まれた結論や合意事項をもって初めて次の価値創造につなげる必要があります。

厳しい言い方をすれば、目的を見失ったコミュニケーションは単なる雑談と変わらず、貴重な時間と労力を浪費しかねません。

ヤコブソンの言う「交話的コミュニケーション」(挨拶のように内容より関係構築が目的の会話)は、それ自体で完結して良い場合もあります。

しかしビジネスでは交話的なやり取りだけでは物事は進まないのです。常に「何のためにこのコミュニケーションをしているのか?」を自問し、目的に即した対話・議論・情報交換を行うようにしましょう。

そしてコミュニケーションの結果にフォーカスし、そこで得た情報や合意事項をどう行動に移すかまで考えて初めて、ビジネスに活きるコミュニケーションが実現します。

コミュニケーションだけで業績は上がらない

前項とも関連しますが、「コミュニケーションさえ取れば全てうまくいく」という誤解も捨てる必要があります。

確かにコミュニケーションは業務の問題解決や意思決定、信頼関係構築に役立ちますが、それを実際の成果につなげる行動が伴わなければ意味がありません。

コミュニケーションをいくら重ねても、そこで得た情報やアイデアを活用しなければ業績向上には寄与しないのです。

たとえば会議で有益な情報共有があっても、それを現場で実行に移さなければ絵に描いた餅になります。

ビジネス上有効なコミュニケーションとは、「やりっぱなし」ではなく必ず行動変化や意思決定に結びついているものです。

具体的には、コミュニケーションを通じてチーム全体の目標やビジョンを明確化する、問題解決のための適切な判断プロセスを確立する、共有した情報を基に迅速に対応策を講じる、といったことです。

そうした条件が揃って初めて「コミュニケーションが機能している」と言えるでしょう。

コミュニケーションは仕事の一環であり、それ自体をゴールにしないという冷静さを持つことが大切です。

以上のマインドセットを意識するだけでも、コミュニケーションの質は格段に向上します。

伝わらないことを前提に丁寧に伝える、目的志向で対話する、成果に結びつける――これらを念頭に置けば、無駄の少ない効果的なコミュニケーションが可能になるでしょう。

また職場全体でこの考え方を共有すれば、相互に理解不足を責め合うことも減り、生産的な対話が促進されます。

「完璧なコミュニケーションなどあり得ないが、それでも理解を求め努力し続ける」という境地に立つことが、結果的に良いコミュニケーションへの近道なのです。

円滑なコミュニケーションを取るための4つのポイント

ここまで述べてきたように、質の高いコミュニケーションには相応のスキルと努力が求められます。

コミュニケーションも他のビジネススキルと同様、訓練と経験の積み重ねによって向上させることが可能です。

そしてその向上が、職場ではもちろん家庭や学校などあらゆる場面で良好な人間関係を築く助けとなります。

では、コミュニケーション能力とは具体的に何を指すのでしょうか。

一般的には、言葉や文章などを用いて相手と意思疎通を図り、信頼関係や協力関係を構築するための対人スキルを意味します。

シンプルに言えば「自分の意思を相手に伝え、相手の意思を理解する力」と言えるでしょう。

コミュニケーション能力が高まると、家庭では家族との信頼が深まり、学校では先生や友人との関係が円滑になり、ビジネスでは上述の通り生産性向上やイノベーション創出につながります。

つまりコミュニケーション能力は、社会的な成功や良好な人間関係に不可欠なスキルなのです。

コミュニケーションする前に「言語化」を

ビジネスコミュニケーションの場では、言語化とは「頭の中で考えていることを言葉に変換し、さらにそれを相手が理解しやすい表現で伝える力」のことです。

従来、コミュニケーションスキルとして伝達力・傾聴力・非言語コミュニケーション・真意の読み取りといった能力が重視されます。

しかしその前提として、実際に相手と話す前に自分の考えや意図を適切に言語化する力が欠かせません。

上手に言語化できれば、自分の意見を的確に伝えられるため提案が通りやすくなり、誤解のリスクも減ります。

実際に、仕事ができる人の多くは言語化能力が高く、主張を的確に言語化できるようになると仕事の効率や生産性も大きく高まります。

自分の思考を整理する(メタ認知)

コミュニケーションをするまで、自分の考えていることを、言語化しなければなりません、メタ認知の力で自分の思考を整理することです。

メタ認知とは、自分自身の認知プロセスを一段上から客観視することで、平たく言えば「自分が何を考え感じているか」を自覚する力です。

日常から自分の思考に意識を向け、頭の中に浮かんだ考えや感じたことを一度言葉にしてみましょう。

実際に話したり書き出したりしてみると、自分の考えを目で見て耳で聞くことになり、思考を客観視して深く理解できるようになります。

このように自分を観察し言語化する習慣を持つことで、伝える前に考えを整理する土台が築かれます。

筋道を立てて言葉にする(ロジカルシンキング)

次に、ロジカルシンキング(論理的思考)によって筋道を立てて表現するステップです。頭の中が散らかったままでは、どんなに頑張っても明瞭な言語化はできません。

言語化とは頭の中の情報を整理・まとめてわかりやすい言葉で伝える一連のプロセスですから、論理的思考で内容を構造化することが重要になります。

論理的思考は「複雑なものをシンプルにしていく思考法」であり、因果関係を捉え正しい論理構造を組み立てることで、相手に理解されやすく納得感のある伝え方が可能になります。

普段から話の順序立てやポイント整理を意識することで、伝えたい内容を筋道立てて言語化する力が養われます。

感情や価値観の情報を整理する(内省)

さらに、自分の感情や価値観を整理する(内省する)ことも言語化プロセスの重要な要素です。

内省とは、自分の内面を見つめて考えや感情を客観的に振り返ることで、コミュニケーション前に自分の本当の狙いや感情の状態を把握する助けになります。

たとえば、会議中になぜか苛立っていると感じたら、「自分は今怒っている。なぜこんなに怒っているのだろう?」と自問し言語化してみます。

そうすることで、漠然としたモヤモヤから抜け出し、感情の原因や背景を冷静に分析できるのです。

内省によって自身の感情や価値観を言語化できれば、相手に伝えるメッセージにも一貫性が生まれ、自分の意図をブレずに伝えられるようになります。

すぐにでも身につけたい伝える・聴く・推察するコミュニケーション能力4選

コミュニケーション能力はトレーニングによって確実に上達します。

ただし、ある程度極めていくと「言葉とは何か」「人間とは何か」といった哲学的な問いにも突き当たる深い領域です。

そのため、もしスキルの頭打ちを感じたら哲学や教養(リベラルアーツ)を学ぶことも有用でしょう。

とはいえ、まずは日常業務で役立つ実践的な能力を高めることが先決です。以下、ビジネスで求められる主なコミュニケーションスキルと、それを伸ばすポイントを整理します。

伝達する力(発信力)

自分の考えや必要な情報を、相手にとって理解しやすい形で伝えるスキルです。要点を整理し、簡潔かつ論理的に話す訓練が必要です。

たとえば長い説明をする際は、冒頭に結論から伝えると相手が全体像を掴みやすくなります。

また専門用語や固い表現ばかりだと伝わりにくいので、相手の知識レベルに合わせ言い換える配慮も重要です。

メール文章でも、目的・要件・締切を明記する、箇条書きを使うなど工夫しましょう。「正確に・わかりやすく・失礼なく」伝える力は、円滑な業務遂行に直結します。

傾聴する力(受信力)

相手が伝えようとしている情報や気持ちを引き出し、しっかり受け止めるスキルです。

対話の際は途中で話を遮らず最後まで聴く、相槌や質問を交えて相手が話しやすい雰囲気を作ることが大切です。

積極的傾聴(アクティブリスニング)と呼ばれるように、うなずきやオウム返しで関心を示しつつ、「具体的には」「それでどう感じましたか」といった質問で相手の話を深掘りすると良いでしょう。

しっかり聴いてもらえた相手は安心してさらに情報を提供してくれます。

傾聴力を鍛えるには、相手の話を要約してフィードバックするトレーニングも有効です。相手の意図を的確に捉えられているか確認しながら会話すると、誤解を減らせます。

非言語を活用する力

声のトーンや表情、ジェスチャーといった非言語メッセージで意図や感情を補足・強調するスキルです。

たとえば明るい声色でハキハキ話せば相手のモチベーションを高めたり共感を喚起したりできます。笑顔やうなずきは相手に安心感を与え、身振り手振りは言葉では伝わりにくいニュアンスを補完します。

人は相手の発言内容だけでなく態度やしぐさから多くの情報を受け取っているため、発信側も意識的に非言語を活用すると効果的です。

逆に緊張して硬い表情・小声だと、自信のなさや不満といった誤った印象を与えかねません。

プレゼン前には鏡で笑顔と姿勢をチェックする、電話でも笑顔で話す(声に表情が乗る)等を心がけましょう。

非言語コミュニケーションは文化差もあるので、国際的な場では相手文化のボディランゲージにも配慮が必要です。

推察する力

相手の言葉の裏にある本当の意図や感情を推測・理解するスキルです。言葉に表れない微妙なサインを察知する力とも言えます。

たとえば相手が「大丈夫です」と言っていても表情が暗ければ、何か不満や不安を抱えているかもしれません。そうした非言語の手がかりや、背景にある文脈から相手の本心を読み解くことで、より適切な対応ができます。

この力を高めるには、普段から相手の様子に注意を払い、「なぜ今こういう発言をしたのだろう」「本当は何を求めているのだろう」と想像するクセをつけると良いでしょう。

ただし深読みしすぎも禁物で、迷ったら「◯◯ということで合っていますか?」と確認することも大切です。

いずれにせよ、相手の立場に立って感じ取る共感力が真意把握には欠かせません。

これら4つのポイントは、Globis社の指摘するコミュニケーション能力の要素とも一致しています。

「伝える」「聴く」「伝える(非言語)」「読み解く」という4つの力をバランスよく伸ばすことで、コミュニケーション能力全体が底上げされるのです。

では、具体的にどのようにそれらの能力を鍛えるか、次で見ていきましょう。

コミュニケーション能力のトレーニング方法

ビジネスに必要なコミュニケーション能力とツール(場) ビジネスにおけるコミュニケーションは、日常会話とは異なるスキルやマナーも要求されます。

たとえば敬語の使い方やメール文面のマナー、議事録の書き方など、職場特有のルールがあります。

また、対面だけでなくデジタルツールを駆使したやり取りも増えています。こうしたビジネスシーン特有の能力やツールの活用法について押さえておきましょう。

伝えたい内容を書きだすことで伝達する力を磨く

まず、ビジネスではとくに「伝達する力」が重視されます。

業務上のミスや手戻りを防ぐために、相手の特性や状況に応じて最適な伝達手段を選び、誰にでも分かる明確な表現で伝える能力が求められます。

専門用語や略語を多用しすぎない、結論と要点を冒頭で述べる、数字や根拠を示して納得感を持たせるなど、工夫次第で相手の理解度は格段に上がります。

逆にこの配慮が欠けると、たとえ重要な情報でも相手に理解されず無視されてしまう恐れがあります。

「どう伝えれば相手は行動しやすいか?」まで考えて表現するのがプロの伝達力です。

たとえば依頼メールでは目的・期限・必要な背景情報を明記し、タイトルで重要度を伝える、といった工夫が挙げられます。

相手の立場にたって言動の意図をイメージすることで理解する力を磨く

次に「理解する力」も欠かせません。自分が情報を発信するだけでなく、相手から返ってきた言葉や反応を正しく理解する能力です。

会議で自分の提案に対して出された意見を冷静に噛み砕いて理解する、部下からの相談メールの意図を汲み取る、といった場面で威力を発揮します。

理解力を高めるには、相手の言動を注意深く観察し共感しながら、その意図や要望を推察することです。相手の立場になって考える想像力が必要になります。

また、必要に応じて「○○という理解で合っていますか?」と確認する勇気も持ちましょう。

ビジネスでは思い込みによるミスは致命的ですから、曖昧な点は確認して認識合わせする習慣が大切です。相手の意見を尊重しつつ正しく理解する姿勢が、信頼関係にもつながります。

デジタルツールによってコミュニケーションの距離感を調整する

さらに、現代のビジネスコミュニケーションではデジタルツールの活用も重要です。

社内ポータルサイト、チャットツール、テレビ会議システム、グループウェアなど、対話の場をICTで補完・拡張することができます。

対面とオンラインを併用して、地理的・時間的制約を超えて意思疎通するのが当たり前の時代です。

たとえばリモートワーク中の社員ともチャットで気軽に雑談したり、プロジェクトの進捗をオンラインで共有したりと、工夫次第で距離を感じさせないコミュニケーションが可能になります。

また、テキストだけでは伝わりにくい情報も、画像や動画を活用すれば豊富な視覚情報で補足できるので効果的です。

たとえば業務手順を説明する際、文章よりも操作画面を録画した動画を共有した方がはるかに分かりやすいでしょう。

近年はスマートフォンで簡単に動画や写真を共有できるため、視覚・聴覚に訴えるコミュニケーションも取り入れると良いでしょう。

その際、前述のように新しいツールには皆の共通ルール作り(メタ・コミュニケーション)が必要です。

全員が使いやすいようにルール・マナーを整えつつ、テクノロジーの利点を最大限活用しましょう。

組織的な支援策によって関係者の輪を広げていく

最後に、ビジネス環境でコミュニケーションを円滑にするためには組織的な支援策も有効です。

たとえば1on1ミーティング制度を導入して定期的に上司と部下が話す機会を設ける、全社朝礼で経営メッセージを共有する、部署間交流イベントを開催するといった施策です。

HR総研の調査では、大企業の社内コミュニケーション活性化の特効薬として「飲みニケーション」(飲み会やランチ)を挙げる声もありました。

以前ほど強制的な飲み会は推奨されませんが、自由参加の交流の場を作ることは有意義でしょう。

要は「話す場がなければ始まらない」ので、会社として公式・非公式両面で対話の機会をデザインすることが肝心です。

以上、ビジネスコミュニケーションに求められる能力と手段について説明しました。

コミュニケーション能力の向上は一朝一夕にはいきませんが、研修や講座に参加して体系的に学ぶのも効果的です。

とくに自社だけでは学べない最新のノウハウ(たとえばアサーション=自己主張と共感のコミュニケーションなど)を専門家から吸収するのは有益です。研修で学んだコツはすぐ職場で試し、反復練習して自分のものにしましょう。

習熟度を高めるコツは「誰かに教えられるようになること」を目標にすることだとも言われます。

十分身についたと感じたら周囲に共有・指導することで、さらなる定着が図れます。こうして組織全体でコミュニケーション能力が底上げされれば、職場のコラボレーションは飛躍的に改善するでしょう。

まとめ

最後に、コミュニケーションスキルを育む上でリーダーの役割について触れておきます。

Asana社の提言によれば、リーダーは部下に積極的にフィードバックを行い、オープンな雰囲気を作ることが大切だといいます。

コミュニケーションの良し悪しは組織文化に影響されるため、経営層・管理職が模範的な対話を実践し、心理的安全性の高い環境を整備することが重要です。

具体的には、メンバーの意見を傾聴しフィードバックを欠かさない、一方通行の指示伝達でなく双方向のミーティングを奨励する、といった取り組みです。

職場で効果的なコミュニケーションが根付くには時間と手間がかかりますが、チームの幸福度や信頼感、協働の質を高めるカギであることは間違いありません。

ぜひ本記事で紹介したポイントを参考に、組織のコミュニケーションを今一度見直し、より円滑で実りある対話の文化を育んでください。