社内コミュニケーションとは?コミュニケーションを円滑にする主要な16のアプローチと効用

最終更新日:2023.05.09

目次

現代のテレワーク・ハイブリッドワークにおいて、社員同士のコミュニケーション、「社内コミュニケーション」は非常に重要視せざるを得ない状況です。

かつては対面での社内コミュニケーションが中心でしたが、現在ではICTツールの進化により、リモートでも社員間のコミュニケーションが取れるようになりました。とくにコロナ禍の影響で、テレワーク・ハイブリッドワークが当たり前の働き方となり、多くの企業が急激な変化にさらされています。そのような中で、円滑な社内コミュニケーションの手法に関する、世代ごとの大きなギャップが存在します。

会社は、社員同士のコミュニケーションなくしては成り立たないものです。社内コミュニケーションのあり方が、会社の今後を大きく左右するといっても過言ではありません。この記事では社内コミュニケーションを円滑にする手法について事例を交えながら解説します。

社内コミュニケーションとは?実は意味は曖昧?

社内コミュニケーションとは、文字通り、社内における社員同士のコミュニケーションであり、プライベートにおけるコミュニケーションとは異なります。

社内コミュニケーションを説明する上で、「組織と社員の間に発生する、時間的や物理的に距離のあるコミュニケーション」と、「職場の社員同士に発生する即興的で直接的な距離のないコミュニケーション」をそれぞれ説明していきます。

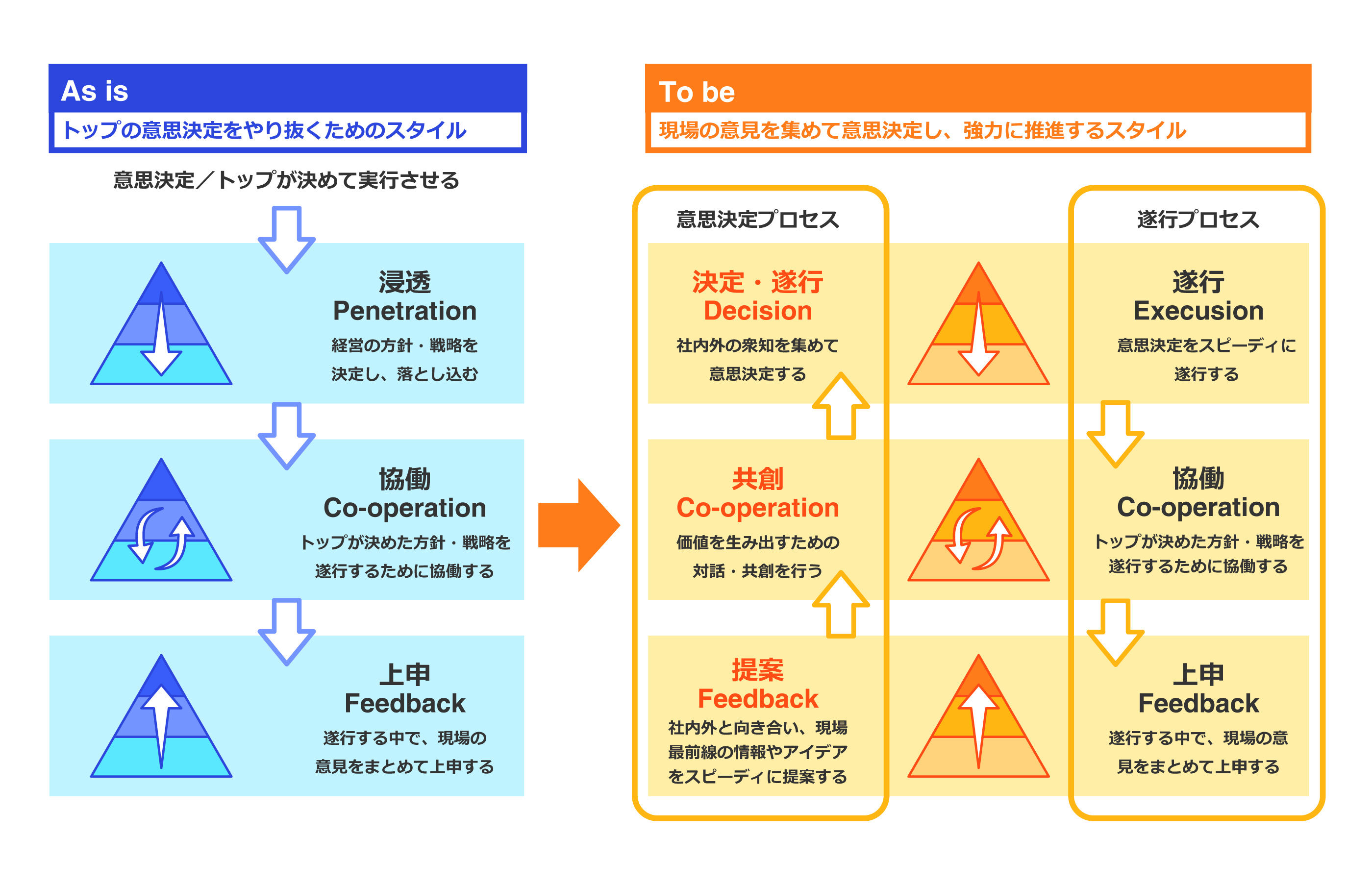

組織と社員とのコミュニケーション

社内コミュニケーションはよく「インターナルコミュニケーション」という言葉に置き換えて考えられます。インターナルコミュニケーションとは、社内やグループ会社内など同一の組織内における広報活動のことであり、 前者の「組織と社員とのコミュニケーション」にあたります。これには、経営層から社員に下りてくるトップダウン型のコミュニケーションや、社員が経営層に対して行なうボトムアップ型のコミュニケーションなどが含まれます。

つまりは、トプダウンであれば「トップメッセージ」、「人事異動」、「ビジョン」などであり、ボトムアップでれば「新規事業の提案」「改善提案」などを指します。全社的なコミュニケーション設計や社内報内容、社内ポータルデザインやコンテンツも、ここに含まれるでしょう。組織の規模や工程分業や階層化により、発生するものです。常に顔と名前が一致するようなベンチャーやスタートアップ企業では必要性がないため、発生しないことが多いかもしれません。

規模や全体が大きくなるにつれて、伝播の範囲も拡がり、一人ひとりに伝わるための工夫が求められます。組織から多種多様な属性の社員に1つことを伝えようとしたとき、内容の細かい文脈は完全には伝わらず、抽象性はあがり、社員側にも背景を読みとる能力が必要とされます。それは時に演出的でレトリックにあふれた内容になることもしばしばあります。

職場の人間同士のコミュニケーション

一方、職場の人間同士のコミュニケーションには、従業員同士の直接な関わり合いや、部門長同士の連携などが含まれます。

直接的で個々人のコミュニケーションスキルに頼る部分が多く、人間味や情という感情的部分が、組織と社員とのコミュニケーションよりも、「言語」「非言語」が表出します。とくに同じ職場内で常に顔と名前が一致している状況であれば、コミュニケーション回数が多くなり、文脈もより深い内容になります。

しかし、このような抽象的、演出的ともなりうるコミュニケーションは、組織と社員の間においては逆効果になる恐れもあります。個人対個人のコミュニケーションは内容もさることながら、同時に個人の人間性や価値観も一緒にコミュニケーションされます。個人同士のコミュニケーションには、情報伝達以上に、その人間性や価値観が同梱されるという重要性があります。この意味において、コミュニケーションは踏み込みがたく、逃れることができない側面を持っています。

社内コミュニケーションは複雑

実際には「組織と社員」と「社員と社員」というわかりやすく整理できず複合的に表出するのが社内コミュニケーションです。つまり、社内コミュニケーションと一口に言っても、詳細に分けると非常に複雑なもので、その良し悪しを全員の合意のもとで判断するのは困難です。

複雑性の高いものだからこそ、なんとなく施策を打つだけで十分な効果は得られません。まずは社内コミュニケーションについてしっかり整理をしてから、具体的な施策を描くのが良いでしょう。

社内コミュニケーションを困難にするいくつかの問題

昨今の多くの企業では、ビジネスの複雑性が高まっています。同時に、各部署が業務プロセスを個別で確立するようになり、全体としての連携が薄くなるといういわゆる「サイロ化」が進んでいます。進化するビジネスのスピードへと対応するために、各部署別に対応を求められ、サイロ化が助長されている状況です。

また、さまざまな雇用形態・バックグラウンドを持った従業員がひとつの組織に集まるようになった結果、社内の共通言語がなくなり、意思疎通の難度が上がっています。一昔前の「阿吽の呼吸」は通用しなくなってきているのです。

さらに、コロナ禍より当たり前となった テレワークの問題があります。従来と比較して、社員同士の会話の時間が減り、情報の取得機会が減っています。

上記のことから、現在において社内コミュニケーションに問題を持っていない企業はないと言っても過言ではないでしょう。多様性は、複雑性から価値を産み出す反面、コミュニケーションを複雑にします。そのため、企業はオンラインとオフラインでのハイブリッドな働き方を前提に、社員同士のコミュニケーションを促す必要があります。

3つの「多様性」とは?

多くの企業で社内コミュニケーションが不可欠になってきている主な理由は、以下の3つあると考えられます。

1.業務の多様性「知らない業務が増えていく」

高度経済成長期を経て、日本の産業は成熟し、大企業が多角化・事業変革するようになりました。トップの権限や責任が、経営者から現場に分散されたのです。

これに伴い、専門領域や業界をまたぎ、社会全体に関わるような複雑な問題を判断すべき状況となりました。未経験の事態が起こるようになり、必ずしも経験をもとに判断できないような、新しい問題・事象が急増。企業は、地域、業界の壁を越え、さまざまな他社・他者と連携をとりながら事業を進める必要に駆られています。必然的にHRBPやDX人財という専門技術と既存ビジネスに繋ぎ伴走する職務が増えています。

2.雇用の多様性「知らない人が増えていく」

日本の経済は「年功序列」「終身雇用」が基本でした。そして、企業内にある組合が、従業員の権利を守るという構造をしていました。日本的経営は、強い同質性の上に成り立ち、それを保ち続けてきたのです。

しかし、グローバル化の時代を迎え、企業は国内から飛び出て外国とのコミュニケーションを深めるようになります。また、派遣・外注・嘱託など、雇用形態の異なる社員同士が同じ場に立つことも増えました。結果、人材の流動化が進行。転職、出向、外部連携などの頻度が、以前と比べて格段に増しています。人材の多様性が引き起こすイノベーションや変革は、多様な人材とつながる術を獲得する必要があります。

3.働き方の多様性「知らない場が増えていく」

コロナ禍よりテレワークが浸透したことで、社員同士の会話が減ったり、情報取得の機会が減ったりしています。企業はハイブリッドな働き方を前提にしつつ、社員同士のコミュニケーションをどのように促せばよいか 頭を悩ませています。

また、フルリモートのテレワークから、業態ごとハイブリッドワークに変化しつつあり、「どこで働くことが適切なのか」という問題も浮上してきます。「○○な業務は対面の方が効率的である」などと、各職場で状況が変化しています。

多くの大企業は社内コミュニケーションに課題感を持っている

このような状況の中で、HR総研の調査で、企業の7割が社内コミュニケーションになんらかの課題感を持っていることが明らかになりました。さらにこの課題感は中小企業と比べて大企業のほうが強いこともわかっています。

ただ、抱えている課題を詳しく見ると、「コミュニケーション力」という属人的な要素や、「コミュニケーションスタイル」にという風土的な要素、そして「対面・非対面」という物理的な要素など、内情はさまざまです。

問題は多岐にわたるので、まずは課題と要因を整理してから、対策を考える必要があります。また、「阿吽の呼吸」「以心伝心」などの日本の伝統的コミュニケーションが通用しなくなってきており、「共通言語」や「プロトコル」を新しくリフレームすることが求められています。

社内コミュニケーションの形態の変化

コミュニケーションスタイルの違い自体は、過去の時代にもありました。ただ、昨今起きている絶対的な変化として、コミュニケーション方法の多様化が挙げられます。

たとえば、「対面のコミュニケーションなのか、非対面なのか」「テキストなのかスタンプ(簡易感情表現)なのか」「動画なのかGIFなのか」などです。

時代と共にコミュニケーション手法や意思の表現が多様化し、効率化しています。ビジネスには合理性と効率性が大切です。そのため合理性と効率性という観点で、昨今の若者中心のコミュニケーションスタイルが、ビジネスでは優位かもしれません。

テキストでの表現と対面でのコミュニケーション以外の新しい表現が、ビジネスにおいてもはや常識であることを頭に入れ、世代間で社内コミュニケーションの認識が異なることに注意しながら、コミュニケーション方法を選んでいく必要があります。

「○○世代のコミュニケーション」という世代間ギャップがよく話題になりますが、年齢に関係なく人間の順応性は非常に高いため、新たな変化に徐々に挑戦することで、世代間ギャップは 自然と解消されます。

社内コミュニケーションが経営に与える影響

昨今ではビジネスが部署ごとに閉じて複雑化し、「サイロ化」の現象が一般化している一方で、各部門は新規事業をおこして競争力を高めていく必要にも駆られています。

サイロ化された状況にもかかわらず、個々が専門性を広げ、新しい取り組みを行うことが期待されているのです。このような難しい状況に加え、さらにサスティナブルという環境や社会の視点が求められるようになり、グローバル化による変化に対応しなくてはなりません。

つまりは、ビジネスにおいて直線的なコミュニケーションの「前提」「言葉の定義」「文脈」が受信する側の「立場」「解釈」「心理」によって変化し絡み合いながらより複雑化しているということです。

これまでの日本の社内コミュニケーションは、総合職の社員が終身雇用されることを前提としていたため、社内報や上司同僚とコミュニケーションで十分でした。しかし、ビジネスの複雑化・各部署のサイロ化により、これまでの社内コミュニケーションの方法を再考する必要がでてきているのです。

欧米や中国をはじめとする国々では、転職することが当たり前のため数年に社員が入れ替わります。そのため、必然的に経営課題のひとつとして、社内コミュニケーションに取り組まなければ一定の成果は継続してだすことは不可能です。つまり、人財流動性と社内コミュニケーションは大きく関わり合っているということです。

テレワークによるコミュニケーションの減少

コロナ禍の影響で、多くの企業がテレワークを導入しました。フルリモートや、出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークは、もはや当たり前の働き方になってきています。企業の対策は、リモート環境下でのコミュニケーションを促すために、社内チャットやビデオ会議などを導入しました。

しかしそれらの対応策が、対面でのコミュニケーションを代替できているかというと、やはり難しいものです。オフィスにいるときのような気軽な雑談が難しかったり、相手の姿が見えないので連絡を送るタイミングに悩んだりと、リモートならではの問題があります。その結果、仕事に関する必要最低限のコミュニケーションしか取らないという人が増え、多くの企業でコミュニケーションの頻度・密度が減少しています。

また、フルリモートを経験したからこそ、出社しリアルな場で集まることの意味や機能が再認識されている側面もあります。そこで多くの企業が、出社とテレワーク両方のバランスよく組み合わせるハイブリッドワークを採用する流れになってきました。

コミュニケーション力と組織風土

HR総研の調査によると、社内コミュニケーションを阻害している原因を聞いたところ、トップは「管理職のコミュニケーション力」で45%、ついで「組織風土・社風」が36%でした。コミュニケーション不全の状態が一度浸透してしまうと、円滑な状態に戻すことは極めて困難なことがわかります。

「管理職のコミュニケーション」が上位にくるのは、昨今は社外や外部有識者または他者と協同し課題を解決する必要が増え、コミュニケーションが複雑化し、多様性の中で意思疎通を行なう必要があります。

その多くのコミュニケーションは管理職に集中し、管理職のコミュニケーション力に依存します。その結果、管理職や個々のコミュニケーション力に問題があると、社内風土や組織文化へ影響するため、社内コミュニケーションにおける課題がある場合、可視化して具体的に改善していかなくては、風土や文化が危機的状況に陥ってしまいます。

社内コミュニケーションの要因を分析する、可視化するとは

複雑な状況の中で大事なのは、現状のコミュケーションを整理することです。

たとえば、「トップメッセージがわかりにくい」という課題や、「必要な情報がどこにあるのか、探すのが大変だ」という課題、ほかにも「A部門とB部門の部長同士の関係性が悪く、部門間での業務がスムーズに行えない」などは、よくあるコミュニケーションの課題でしょう。しかしながら、これらの課題の要因を深く考え、整理して説明できる人はほとんどいないのではないでしょうか。

大事なのは、課題をテーマに切り分けて、現状のコミュケーションがどうフィットしているのか、反対にどのようなギャップがあるのかを明確にしていくことです。

属性・組織全体、職場単位、部門単位など、視座を変えて考えてみたり、認知にまつわるアンケート(ES調査、コミュニケーション調査、パルスチェック)や行動データ(ポータル、社内SNSなどのデジタルインフラのアクセスログ)を参考にしてみたり、社員に直接ヒアリングをしたりしてもいいでしょう。

現状を再分析し、その現状と、会社が抱える課題との因果関係を考えることが大切です。完全に因果関係を証明することはできないまでも、考えることで、コミュニケーション施策を打つときのミスマッチを減らせます。このあたりを整理して可視化していかない限り、コミュニケーションの解決へはつながりません。

なお、より専門的に取り組む場合は、本記事の下記で紹介するコミュニケーションツールや事例をご参照ください。

円滑な社内コミュニケーションは、本当に良いことなのか?

社内コミュニケーションの促進を目指して多くの企業が工夫を凝らしていますが、円滑なコミュニケーションは、会社にとって本当に良いものなのでしょうか。3つの視点で考えてみましょう。

コミュニケーションの量

まずコミュニケーションは、量が多ければ多いほど円滑であると言えそうですが、それは本当に理想的なのでしょうか。弊社でも支援事例がありますが、単純なトラフィックデータを見たところ、量があっても社内コミュニケーションがうまくいっていない会社は多々あります。無駄な議論や会議が多く、社員のコミュニケーションも「阿吽の呼吸」のような環境に依拠した言語が多発していて、量があっても、意味が薄い会社もあるのです。

コミュニケーションコスト

円滑なコミュニケーションの実現を目指す場合、労力を最小限に抑える方が望ましいでしょうか。 コミュニケーションにはよく「コスト」という言葉がつけられます。しかし、コミュニケーションにかけた労力をコストではなく「インベストメント(投資)」と捉える考え方もあります。コミュニケーションをインベストメントと考えるのであれば、労力や手間を排除するのが必ずしもいいとは限りません。

なんでも言い合える関係性

また、メンバー同士がなんでも言い合える関係性こそ、円滑さの証であるとされがちですが、これも本当でしょうか。ざっくばらんに何でも言い合える関係は理想ですが、対立や食い違いを避ける、いわゆる「ゆるい組織」になっている可能性もあります。単なる仲良しグループや馴れ合いではなく、衝突がありながらも建設的な議論や合理形成ができる環境こそ、心理安全性の高い理想の環境です。

仮に3つの観点だけでも、コミュニケーションがどうなっているのか、判断すること非常に難しい場合があります。そのためコミュニケーションを問題として捉え解決することは、多様な視点から話している場合が多いため、議論ができず、合意形成も取れません。

そのため、議論や問題を明確にし、社内コミュニケーションの可視化をお勧めします。

社内コミュニケーションの問題は整理しないと議論できない、解決できない

ここからは、ソフィアがとくに頻繁に行なっている、社内コミュニケーションにおける支援パターンを紹介します。

社内コミュニケーションの現在地を可視化

まずは、社内コミュニケーションの現状を可視化するところからスタートします。「今現場はどう感じているのか」「何を求めているのか」を把握するために調査を行ないましょう。

会社によって、置かれている状況や現場の状態はさまざまです。そのため調査は、自社の特徴や課題感に合わせて具体的に設計する必要があります。社内の人間が調査設計を行う場合、設計者のバイアスがかかって正しい調査ができない懸念もあるので、既存の調査の枠組みをベースにカスタマイズすることがおすすめです。そうすればより精度の高い調査結果を得ることができるでしょう。

何が問題なのか?コミュニケーションの問題を整理定義する

調査を踏まえて、実際の課題を詳しく定義していきましょう。社員から上がってきた不満や「もっとこうなればいいのに」という期待をもとに、何がゴールであり、現状はどの点がどれくらい目標とかけ離れているのかという部分を整理します。解決の糸口をイメージしながら課題を決めていくと、スムーズに改善までの道筋を描けます。

情報の接点の問題と解決

課題を洗い出す中で、「情報が伝わりにくい」「物事の共有がなされていない」などの意見が出てきた場合は、情報の接点の作り方に問題がある可能性があります。

まずは情報の接点の作り方を解決しなければなりません。具体的には、社内の情報インフラであるイントラネットや社内報の内容、またアクセスのしやすさなどを見直します。どのようなメディアを使って発信しているのかを整理し、1つひとつ丁寧にチェックしましょう。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】

社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…

情報を共有する場やメディアの問題と解決

そもそも情報共有の場が少ない場合には、場をより多く提供する方法を考える必要があります。上記で挙げたような、社内報やイントラネットなどをあらためて活用してコミュニケーションを促すのもひとつの手です。

最近では、相互にコミュニケーションを取れる便利なツールも数多くあります。気軽に利用できるツールを取り入れ、社内SNS、社内チャットなどを活用するのがおすすめです。

個人のやりとりのハードルが低くなるので、取り組みやすく、日常的なコミュニケーションの活発化につながりやすくなります。

組織風土やコミュニケーションスタイルの問題と解決

組織風土に課題があり、コミュニケーションがなかなかスムーズに取れないというケースもあるでしょう。その場合は、組織変革を行う必要がります。

たとえば、定期的な1on1(面談)の開催や、経営陣と従業員が対話するタウンホールミーティングなど、新しい取り組みを行なうことで、組織を風土から変えていくことが可能となります。ただし、風土を変えるのは簡単ではないので、しっかりと継続的に取り組むことが大切です。

個々人の関係性の問題と解決

コミュニケーションツールが比較的整っていて、かつ組織風土としてもコミュニケーションを取りやすい環境になっているのに、コミュニケーションが活発ではないという場合、考えられる要因のひとつが関係性の薄さです。

人と人との関わりが薄い場合、いくら環境が良くてもコミュニケーションを取り合うことへのハードルが高く、関わり合おうというモチベーションも生まれません。このケースでは、社内イベントやクラブ活動などを行なうことで、関係性を築くきっかけを作っていきましょう。

個々人のコミュケーションスキル問題と解決

上記に挙げたような、ツールや環境、最初の関係性構築の機会を設けたとしても、個々のコミュニケーションスキルに問題がある場合、コミュニケーションはうまくいきません。

各自のコミュニケーションスキルが低く、なにを促しても良いコミュニケーションにならないという課題に直面した場合は、社員に対してコミュニケーションスキルに対する研修やワークショップを行うのが効果的です。個人の不安要素を取り除き、モチベーションを高める手伝いをすることで、環境を活かした活発なコミュニケーションができるように働きかけていきます。

社内コミュニケーションを円滑にする主要な16のアプローチとその機能と効用

社内コミュニケーションにはプライベートでのコミュニケーション同様にさまざまな手法が存在します。ここでは社内コミュニケーションの手段・ツールをご紹介します。

メディアコミュニケーション

メディアコミュニケーションは、「メディア(媒体)」を通じたコミュニケーションです。それぞれが適切な目的と役割を持っているので、目的を達成し役割を果たす手段を選んで活用しましょう。

社内報

中長期経営計画や経営方針のような、社内に広く浸透させたいメッセージの発信に向いています。社内に一貫したメッセージを届けられるほか、社内の活動をお互いに共有することもできます。

社内報は紙媒体と電子媒体(Web)に分けられます。紙媒体のメリットはじっくりと読めることです。デザインの自由度も高いため、印象に残りやすい傾向にあります。電子媒体(Web)の社内報は速報性に優れており、加筆もしやすく、過去のアーカイブも簡単に読めることが利点です。読まれやすさを考慮し、どちらにするかを検討するとよいでしょう。

サンクスカード

社員同士で「ありがとう」の気持ちをカードで伝える手段です。「相手を褒める文化」を醸成するために用いられています。また、面と向かって感謝の念を伝えづらい相手との社内コミュニケーションの手段として役立つでしょう。

さらに、社員全員で大きな催しをしたときなどにサンクスカードを併用すると、日ごろあまり関わりのない部門間や、次に会える機会がいつあるかわからない営業所間など、全社的な社員同士のコミュニケーションに効果を発揮します。現在はサンクスカードをアプリ化して気軽に送りあえるサービスも登場しています。

イントラネット

社員だけが接続できるネットワーク上に置かれたWebサイトです。社内の最新の動きが一覧で把握できるだけでなく、発信したい情報をすぐに掲載できる速報性があるため、Web社

内報と合わせて導入されることもあります。また、コメント機能を利用すれば特定のトピックで社員同士の情報共有や討論の場にもなるでしょう。

さらにイントラネットは、社内のドキュメントやファイルを共有するツールとしても有用です。情報共有が円滑になると業務効率化に大きく寄与します。

社内SNS

いわゆる「Facebook」のようなSNSを社内に導入する企業も増えています。各社員の業務に対する取り組みの状況を簡単に共有でき、また気軽に利用できるため若年層が受け入れやすい傾向にあります。また、それぞれの価値観や思考が垣間見えるため、コミュニケーションコストを下げることもできます。普段の社内コミュニケーションでは使用しない「いいね」ボタンや絵文字などの機能を活用することで、社員間のざっくばらんなコミュニケーションを促進し、風通しのよい社内風土づくりに役立てることができるでしょう。

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介

社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…

社内YouTube

録画した動画やライブ配信を、YouTubeで社員だけに限定公開できます。これまではネットワーク負荷が高く、導入が困難だった大容量の動画もクラウドサービスや光回線の普及によって保存・再生が可能となりました。

動画は文字と比べると短時間で圧倒的に大きな情報量を伝えることができるメディアです。今では若年層は欲しい情報をGoogleではなくYouTubeで検索する時代となっており、現在は社内外のコミュケーションのスタンダードな方法になりつつあります。

余談ですが、TikTokなどのショートムービープラットフォームも流行っていることから、今後企業でも採用されるようになるかもしれません(eラーニングでマイクロラーニングが主流となってきたように)。

社内チャット

テキストチャットツールは普及の進むテレワークにおいてもはや不可欠の存在となりました。チャットはメールと異なり件名やあいさつなどの形式的な文面が必要なく、用件のみを

端的に伝えることに特化しており、それまでのやりとりを遡ることも容易になっています。また、話題ごとにチャットルームを作ったり、1対1だけでなく複数でのチャットが可能だったりと、社内チャットもプライベートではすっかり市民権を得た「LINE」のような使い方を実現しています。

社内ラジオ

社内ラジオはブラウザやアプリを通じてラジオのように聴くことができ、使用するツールによっては音声だけでなく映像再生にも対応しているものもあります。一般的なラジオと同様に「流して聴く」ことのできる特徴があり、トップメッセージだけでなく一般社員からの情報発信にも有効でしょう。社内の空気をよくし、結束を高める効果が期待できるツールといえます。デジタルメディアを活用したコミュニケーションは、日本でも徐々に浸透してきました。しかし、「ビジネスICTツールの利用状況(総務省調査)」によると、アメリカやイギリス、ドイツに比べて日本は導入状況・利用状況ともにまだ低いことがわかっています。

対話会や対面のコミュニケーション

間接的なコミュニケーションであるメディアコミュニケーションに対し、対面コミュニケーションには面と向かって直接やりとりするからこそのメリットが存在します。

1on1(面談)

社員個人に関するセンシティブな話は、対面でのコミュニケーションがよいでしょう。また、部下の能力を引き出すために、上司と部下の定期的な対話の機会として活用できます。表情や声色、身振りを見ながらのコミュニケーションは双方の理解度や共感性が高まり、相手の悩みや問題にしっかりと寄り添うことができる特徴があります。

1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介

最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…

タウンホールミーティング

経営陣と現場の直接対話の場です。経営陣がボトムアップで意見の吸い上げを行うことができます。また、社員が意見を経営陣にダイレクトに伝え、経営陣から率直な反応を得ることで、会社への信頼度が高まる効果が期待できます。

現場訪問

経営陣が現場を直接訪問する方法です。経営層と現場の社員の結びつきを強化し、現場が直面する問題に対して経営層は深く理解することができます。普段なかなか接することのできない経営陣とコミュニケーションが行えるため、現場の士気高揚にもつながるでしょう。

社内表彰

優れた業績を残した社員や、画期的な発案者を全社で表彰します(ここではメディアコミュニケーションを併用するとよいでしょう)。企業として社員にどう行動して欲しいかを示すことができ、全社的に個人の取り組みについて認め合える風土を醸成することができます。

ワークショップ

日常業務から離れ、社員同士の本音を引き出す場として最適です。グループワークやディスカッションなどを通しながら自由に意見を交換することで、職能の垣根を越えて会社の成長につながる共通認識を得ることができます。

メンター制度

メンター制度とは、直属の上司とは別に、先輩社員が「メンター」となって若手(メンティ)をサポートする社内コミュニケーション制度です。通常は人事評価に関係のない先輩社員

がメンターを担当するので、若手は気軽に心の内を打ち明けられます。縦でも横でもないナナメのつながりができるため、若手にとっては苦しいときの支えになり、定着率の向上も期待できます。ただしメンターとしての振る舞いにはある程度の心得が必要なので、専門家の支援を仰ぐと良いでしょう。

クラブ・サークル活動

趣味嗜好や価値観の合う人たちが集まって、スポーツやレクリエーション、文化活動を行うチームを作ります。上下関係を気にすることなく気軽に接することができるほか、会社の中では見られない顔を垣間見ることができ、相手の新たな一面を知ることができるでしょう。

社員間のコミュニケーションコストを下げる効果もあります。

フリーアドレス制度

オフィスに固定席を設けず、空いているところへ自由に着席して勤務のできる制度です。日によって隣に座る人が変わり、普段まったく接点のない経営メンバーが隣になることもあります。業務の合間で行われるちょっとした雑談で新たな人間関係を構築できたり、他部門の人から新たな仕事の仕方を教えてもらったりするきっかけにもなるでしょう。テレワークが普及してきたため、オフィスを縮小してフリーアドレス制度に移行する企業も増えています。

メンター/コーチャーの設置

メンター制度と似ていますが、コーチングは受ける側の能力向上に焦点が当てられているものです。コーチングも通常は人事評価と関係のない上司がコーチを担当するため、部下は気兼ねなくコーチングを受けることができます。ただしコーチングもコーチングスキルの会得が難しいようであれば、やはり専門家の支援を受けるべきでしょう。

これらのコミュニケーションは対面で行うことを前提に解説しています。しかしコロナ禍以降新しい働き方に移行した人も多くいるため対面での実施が難しい場合は、Google MeetやZoom、Microsoft TeamsといったWeb会議ツールを利用することで、対面に近い状況を作り出すことも可能です。ぜひ活用してみてください。

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介

社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…

社内コミュニケーションの事例をご紹介

ここからは、社内コミュニケーションを円滑にするためにさまざまな取り組みを行っている企業の最新事例をご紹介します。

風土改革の事例株式会社ニチレイフーズ

株式会社ニチレイフーズでは売上の横ばい状態が続き、業績に影響されてから部門間の壁が見受けられ、社内の雰囲気も沈みがちだったそうです。

こうした風土を改革すべく同社が実施したのが「ハミダス活動」です。活動の根幹となったのは従業員向けの2つの活動で、ひとつは対話の促進を目的とした「あぐら」、もうひとつが情報発信を活発にする「動画メッセージの内製化」です。

あぐらは経営者と社員、双方向のコミュニケーションを生み出す施策です。経営者はミッション・ビジョンやトップメッセージを、参加した従業員は現場の生の声を互いに伝え合います。階層別のメンバー構成で1回10人程度の少人数制とし、議事録も非公開にすることで、結果として自発的な対話を促すことに成功しました。

動画メッセージはもともとトップメッセージを発信するための動画でしたが、これを従業員が参加できするように変更しました。テーマ選定から原稿作成、撮影、編集、Web掲載、配信までハミダス推進グループ内で行っており、内製化しているからこそ自考の意識が芽生え、スピード面・コスト軽減・スキル蓄積などコミュニケーション活性化以外でもメリットが生まれています。

サンクスカードの事例SanSan株式会社

SanSan株式会社の社内制度「見つカッチ」は、メンバーの一体感を醸成するために行われたコミュニケーション施策です。

「見つカッチ」は、毎週月曜日に400pt(1pt=1円)のチップが付与され、メンバーへ自分の気持ちやできごとを一言伝えるとともに、任意でチップを贈ることができるというものです。

たまったチップは給与に上乗せ支給されますが、チップ(お金の支給)はあくまで表現方法のひとつに過ぎず、そこに至る意味づけが重要だと同社は捉えています。この「見つカッチ」によって、メンバーへの称賛をきっかけに新たなコミュニケーションが生まれるなど、より一体感が増しているとのことです。

1対1(面談)の事例株式会社サイバーエージェント

この1on1はサイバーエージェントでは「月イチ面談」と呼ばれています。実施の背景として、評価制度のバージョンアップがありました。「人事評価に納得している部署ほど上司と部下がよく話をしている」という自社の調査結果を踏まえ、「推奨」という形式で実施しています。

面談では「先月の成果に対する振り返り」「今月どうするのかという議論」「中長期のキャリア」の3つを重視して部下と話し合うようマネージャーに伝え、マネージャーに対しては「面談の勉強会」も設けました。

結果、社内で離職率が大きく下がったほか、「びっくり退職」と呼ばれる、退職の意思を見せていなかった社員が突然退職を願い出る事態が減少したとのことです。

社員ネットワークの事例日本ヒューレット・パッカード株式会社

日本ヒューレット・パッカードでは、「しなやかに活き活きと働きつづけられるようになる」

ことを目的として社員によるネットワーク「Women at Work Japan(WAWJ)」を立ち上げ、経験やノウハウを共有しています。

ネットワーキングツールと他のITツールとを組み合わせて、アサーティブ・コミュニケーションやタイムマネジメントの勉強会、マネジメントチームや先輩社員との対話、部署の壁を越えた社員同士の交流・情報共有を実現しており、デジタルをうまく活用した例といえるでしょう。

メディアコミュニケーションの事例1(社名非公開)

る10,000名以上の社員を持つ企業では、グループ企業を経営する一環として掲げていた「グループの総合力を高めて新しい価値を生み出す」という戦略が思うように活性化していませんでした。

解決方法として、目的やゴール別に伝える媒体を冊子、Web、SNSに分け、グループ共通のメディアを立ち上げました。具体的には、グループ企業の情報をタイムリーに共有するツールとしてWeb、グループ企業が協働した結果どのような成果や効果が出たのかの紹介を冊子で、グループ社員の意見交換やディスカッションの場としてSNSをそれぞれ活用してもらうというものです。

結果、グループ企業全体で新しい価値を生み出していく風土の醸成に成功しました。

メディアコミュニケーションの事例2(社名非公開)

こちらも社員数10,000名以上の企業の事例です。社内報(紙冊子)、Web社内報、社内SNS、社内動画サイトと4つの効果測定分析(ログ解析、アンケ―ト分析、導線分析など)を実施した結果、以下のような問題があることがわかりました。

- 各メディアで発信しているコンテンツにばらつきがあること

- ターゲットとする社員にリーチしていないこと

- それら広報活動に関わる人員および投資予算に対して効果が十分でないこと

さらに社内広報のコンテンツの承認フローも多く、労働時間にも無駄が生じていました。

これに対し、現状の人員と予算を変えずに効果を創出することを目的とし、エンプロイージャーニーマップを設計しました。各メディアの役割を再設定し、コンテンツを整理しながらコンテンツマップを作成。1年後に効果測定を再度実施し、インターナルコミュニケーションの効果を確認することができました。

社内イントラ・メディアの事例(社名非公開)

5,000名以上の従業員が所属するこちらの企業では、グローバル化に伴って海外従業員や中途採用者が増加しており、事業部間や各部門間のコミュニケーションやグループ内の一体感を促進・醸成することが課題となっていました。

現状把握のためグループコミュニケーションに関する調査、既存社内システムの活用調査を行った結果、グローバル共通の情報基盤が欠けていることがわかりました。

そこで、中期経営計画の策定に合わせて、部署を越えたつながりを醸成する双方向コミュニケーションツールとしてグローバルイントラネットとWeb社内報を整備しました。継続的な運用をすることで課題改善につながっています。

まとめ

社内コミュニケーションを円滑にするためには、社内コミュニケーションの阻害要因を明らかにすることが必要です。組織は価値観の異なるさまざまな人で構成されているからこそ、コミュニケーションに問題が生じることがあります。自社で社内コミュニケーションに課題感を持っている場合は、まず具体的な課題の洗い出しから検討してみてはいかがでしょうか。

関連サービス