ビジネスコミュニケーション研修とは?メリット・選び方まで徹底解説

最終更新日:2025.09.19

目次

正しく機能するビジネスコミュニケーションは、組織内外での正確な意思疎通を可能にし、業務を円滑に遂行させます。しかし近年、グローバル化や働き方の多様化によりコミュニケーションは複雑さを増し、従来の「阿吽の呼吸」や暗黙の了解に頼った意思疎通が通用しにくくなっています。組織の規模拡大や部門間連携の必要性が高まる中、社内コミュニケーションを積極的に活性化することが重要です。

そこで本記事では、ビジネスコミュニケーションの基本から研修による強化策まで徹底解説します。研修導入を検討する人事担当者の方はぜひ参考にしてください。

コミュニケーションとは

コミュニケーションは相手の行動変容を促すための手段です。相手に望ましい行動を取ってもらうために働きかける営みであり、そのために必要なスキルや手法は状況に応じたツールとして機能します。ファシリテーションスキルやプレゼンテーションスキル、ネゴシエーションスキル、合意形成スキルなど様々な手法がありますが、使う目的が定まらなければスキルを知っていても「使えない」「選べない」「相手に伝わらない」「相手の行動は変わらない」となりがちです。そのため、自分が相手にどのように認識され、どのように行動変容してほしいのかを整理し、状況に合ったコミュニケーション手法を選択することが重要です。つまり、コミュニケーションは方法であって目的ではありません。

例えば社内で問題を解決し業務を円滑に進めたい、あるいは他部署と協働するために情報共有を徹底したい、など目的に合わせて適切なコミュニケーション方法を選ぶ必要があります。コミュニケーションの手段には、社内報や社内ポータル・社内SNSの活用といった非対面型から、社員同士・上司部下・顧客との対面的なコミュニケーションまで多種多様な形態があります。目的に応じて最適な方法を選択しなければなりません。社内のコミュニケーション活性化は職場の関係性や社内風土、従業員エンゲージメントの向上にも繋がります。

ビジネスコミュニケーションとは

ビジネスコミュニケーションとは、ビジネスシーンにおけるステークホルダーとの生産性向上やイノベーションの創出、業績向上などを目的としたコミュニケーションを指します。そもそもコミュニケーションは、目的を達成するために行うものです。このように、コミュニケーション自体が目的となることはありません。そのため「業務を円滑に行うために問題を解決したい」「他部署と協働するため情報を共有したい」など目的に合わせて手段を選ぶ必要があります。ビジネスコミュニケーションの具体的な手段には、社内イントラネット等を用いた情報共有から、社員同士・社員と顧客・チーム内外の対面での対話まで様々なものがありますが、いずれの場合も目的に沿った方法を選択することが求められます。

また、社員一人ひとりのコミュニケーション能力向上は企業内コミュニケーション(インターナルコミュニケーション)の重要な構成要素です。職場の人間関係や社内の風土・雰囲気、従業員エンゲージメントにも大きく影響します。社内コミュニケーションを活性化することで組織風土が醸成され、社員のモチベーション維持にもつながるのです。

ビジネスコミュニケーションが困難な理由

ビジネスコミュニケーションが困難な理由として、現代のビジネス環境の複雑化が挙げられます。産業の成熟化に伴って大企業では多角化が進み、事業部単位での自立分散化によって意思決定権限・責任が下層にまで降りてきました。一方、将来の予測が困難な状況(VUCA)では、経験則で判断できない課題が急増し、現場レベルで専門領域を超え業界をまたぐ複雑な問題を協働して解決する必要が生じています。そのため、企業・地域・業界といった垣根を超えた連携が増え、組織内外の多様なメンバーが協働する機会が増えています。専門領域を超え業界をまたぐということは、「分からない」という前提を共有し合いコラボレーションする必要があるということです。コミュニケーションをとり、前提や言葉の定義など基本的なことから確認しなければ「ボタンの掛け違い」が頻発します。

例えばシステム開発の現場では、情報発信者と受信者の認識のズレ(ミスコミュニケーション)が起きやすい典型例です。開発者側が想定する完成イメージとクライアントの要望にズレが生じると「思っていたのと違う」という事態になりかねません。また、顧客から求められた仕様どおりにシステムを構築するだけでなく、ユーザーニーズの本質を汲み取るコミュニケーションも求められます。ステークホルダーが複雑に絡み合う現代のビジネスシーンでは、ミスコミュニケーションを避けるためにも明確な目的意識を持ったコミュニケーションが重要です。

かつては年功序列・終身雇用・企業内組合といった日本的経営のもと、社員の属性が同質であったため阿吽の呼吸で意思疎通が図れました。しかし現在ではグローバル化によりコミュニケーションの相手が多様化し、働き方の変化もあって相互理解に時間がかかるケースが増えています。つまり、信頼関係を意図的に構築する積極的なコミュニケーションが求められる時代になったのです。また、情報化社会により必要な情報の多くは検索で手に入るようになりましたが、組織内の情報共有は事業の多角化・IT化や工程分業などで高度に専門化しています。発信者・受信者ともに大量かつ複雑な情報を扱いながら意思疎通しなければならないため、共通認識を持つ努力がこれまで以上に必要な環境といえます。

ビジネスコミュニケーションの構成要素

ビジネスコミュニケーションには多くの要素がありますが、主に以下のような構成要素が挙げられます。

言語/非言語

コミュニケーションの本質にはバーバル(言語)とノンバーバル(非言語)があります。バーバルとは言葉そのものを指し、私たちは言語をツールとして情報を交換しコミュニケーションを取ります。一方、ノンバーバルとは表情や仕草など言葉以外の手段を指します。顔が見えないテキストだけのやり取りよりも、相手の表情を見ながら対話する方が得られる情報量は多く、相手の感情変化を察知しやすいでしょう。バーバルだけでなくノンバーバルなコミュニケーションも重要な要素です。いくら言語で情報を整理して伝えても、非言語の要素をおろそかにすると相手に正しく思いが伝わらない可能性があります。現実にはバーバル(言語)とノンバーバル(非言語)が完全に一致することは稀であり、私たちは意識・無意識に非言語のサインから相手の意図を解釈しています。言い換えれば、無言の情報こそ多くの意味を生み出しているということです。

発信側と受信側

コミュニケーションは、情報の発信と受信の相互作用の繰り返しです。相手に自分の意思や考えを伝えるのが「発信」であり、伝えられた情報を受け取り解釈するのが「受信」です。発信側は言語や非言語の手法を駆使して意思疎通を試み、受信側は「聞く」「思考する」などの手法で受け取った情報を解釈しようとします。つまり、発信者は受信者の頭の中を想像しながら、受信者も自分なりの解釈を選択しているということです。ビジネスコミュニケーションが上手な人は、受信者が抱いた感情を敏感に読み取ります。発信者側は相手が正しく理解していないと感じたら、相手の立場に立って伝え方を工夫し直すことが大切です。例えば会議でパワーポイントやホワイトボードを用いることは、相手や周囲の頭の中にある考えを視覚化して整理する助けとなり、相互理解を深める一助となるでしょう。

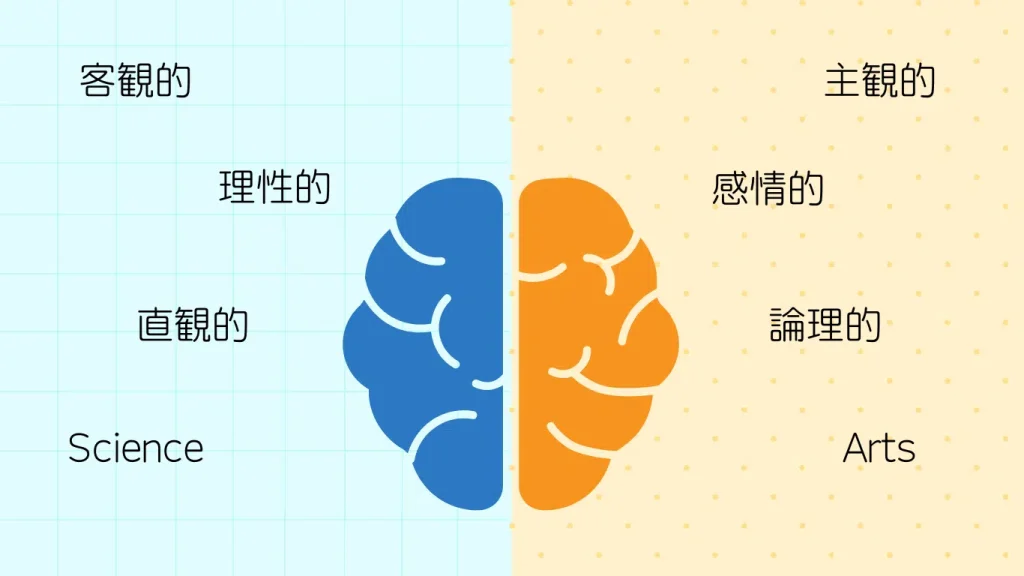

論理と感情

コミュニケーションには「論理」と「感情」の両面があります。順序立てて分かりやすく説明する論理的な側面と、感情や共感を込めて伝える感情的な側面です。同じ出来事に対しても人によって受け取り方が異なるのは、各人がそれぞれ異なる感情や欲求を持っているためです。例えば仕事でミスをして上司に叱られた場合、普段から上司を苦手に感じていれば「今の言い方はひどい」と捉えてしまうかもしれません。一方、上司に信頼を寄せていれば「励ましてくれた」と前向きに受け取るでしょう。このように相手がどう感じるかは、話し手(上司)にはコントロールできない領域であり、真意を理解するには対話によるすり合わせが必要になります。特に職場では「論」と「情」のジレンマが日常茶飯事です。感情や感覚だけでは成果に結びつかない場合もあれば、理屈だけでは人が動かない場合もあります。状況や相手を客観視し、論理的に話すべきか感情を込めるべきか、あるいは双方のバランスを取るべきか判断することが重要です。相手の置かれた状況をよく理解し、より効果的な手法を選択しましょう。

双方向性

「群盲象を撫でる(ぐんもうぞうをなでる)」という故事があります。複数の盲人が象の異なる部分に触れ、それぞれの限られた感覚から象を別のものだと判断してしまう寓話で、物事の一部しか知らないまま全体を分かった気になってしまう危険性を示しています。この話は、限られた視野の人間同士が自分の観点だけで物事の本質を見失う様子を表現しており、コミュニケーションの重要性を示唆しているとも言えます。盲人たちは互いに触れた情報を交換することで初めて、それまで「ロープだ」「木の幹だ」と思い込んでいた対象が「象」だと理解できます。コミュニケーションも同様に双方向性を持ち、相互に情報をやり取りすることで共通の認識が形成されていきます。お互いに同じ前提を持っていれば対話はスムーズですが、コミュニケーションの過程で新たな共通認識(前提)が増えるほど相互理解が深まるのです。逆に前提や共通認識がないままでは会話が噛み合わず、一度ズレた認識を修正するのは容易ではありません。そのため、お互いの前提を確認しながら丁寧に対話を進める姿勢が重要となります。

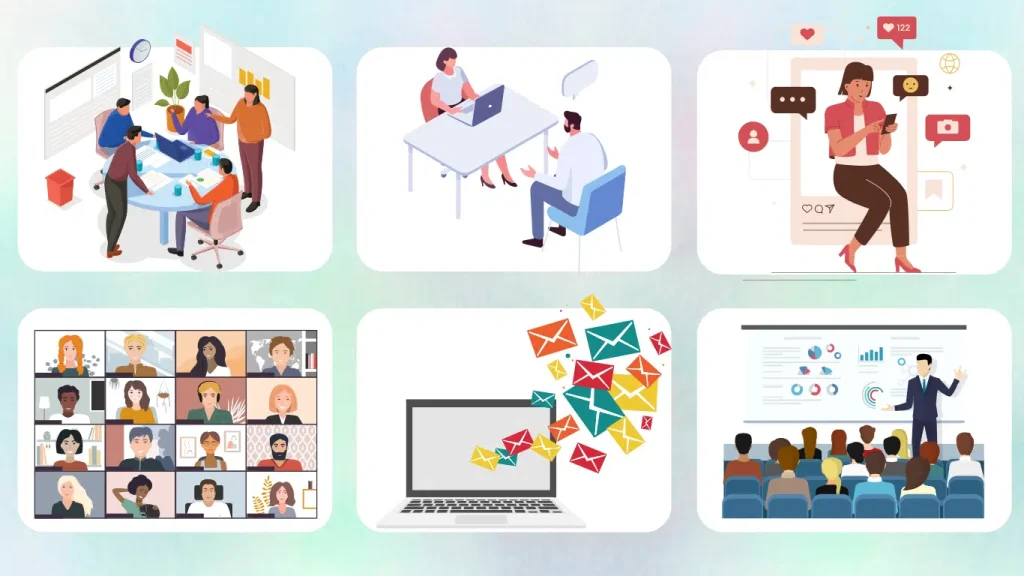

場

現在では対面でのミーティングや1on1に加え、チャットやWeb会議、メール、オンラインセミナーなど、コミュニケーションを行う「場」も多様化しています。インターネット上のSNSが普及したことで、「場」はコミュニケーションの構成要素として改めて注目されます。数多くのコミュニケーションの場が存在する中で、自分の伝えたい内容をデジタル空間で伝えるのか、対面の場で伝えるのか選択することが重要になっています。オンライン空間ではビデオ会議やチャット、SNSの「いいね」ボタンまで表現方法が多岐にわたります。リアルな空間では会議室や1on1ミーティングの場において、その場の空気感や暗黙のルールを踏まえて対話を進めなければなりません。それぞれの「場」が持つ特性を理解し、目的に合った場を選ぶことがビジネスコミュニケーションでは求められます。

コミュニケーション研修でビジネスコミュニケーションを鍛える

ここまでビジネスコミュニケーションの概要を見てきました。では、社員のコミュニケーション能力を向上させ円滑な業務遂行を実現するには、どのような研修が有効でしょうか。コミュニケーション研修とは、ビジネスで重要な「伝える力」と「聴く力」を鍛えるための研修です。ビジネスシーンを模した演習を通じて学ぶことができ、研修終了後すぐに実務へ活かしやすい利点があります。コミュニケーション研修の実施方法には大きく分けて外部機関の研修プログラムを利用する方法と、自社内で独自に研修を設計する方法の二通りがあります。

外部の研修を利用する場合、初対面の受講者同士でコミュニケーションスキルを鍛えるため適度な緊張感を持って取り組めます。社内で新規プロジェクトを推進するときのコミュニケーションや、顧客と交渉するときのコミュニケーションなどを疑似体験しやすいのもメリットです。一方、自社で研修を設計する場合は、自社の課題に直結するテーマに絞ってプログラムを作れるため、より効率的に学べる利点があります。研修ベンダーを選ぶ際は、提供プログラムが自社の業種・課題に適合しているか、オンライン研修等に対応しているか、受講後のフォローアップ体制があるかなども検討ポイントになるでしょう。

コミュニケーション研修で得られるスキル

コミュニケーション研修を受講すると、以下のような様々な手法に関するスキルを身につけることができます。研修会社によってプログラム内容は異なりますが、一般的に重視されるスキル例を紹介します。

- ディスカッション

- ディベート

- 対話

- レトリック

- ストーリーテリング

- 傾聴

- ファシリテーション

それぞれについて詳しく解説していきます。

ディスカッション

ディスカッションは「議論」や「討論」のことです。コミュニケーション研修でディスカッションのスキルを養うと、課題発見や意見調整のための議論を円滑に進められるようになります。議論のゴールを意識しながら意見交換を行う訓練により、各人の発言の方向性がブレずスムーズに合意形成へと導けます。研修を通じてディスカッション力が身につけば、会議などで話題が散漫にならず生産的な対話が可能になるでしょう。

ディベート

ディベートとは、あるテーマについて対立する意見を持つ者同士が多面的に反論や肯定を繰り返す議論手法です。ビジネスコミュニケーション研修では、ディベートを通じ論理的思考や批判的思考といった思考力に加え、論理的に主張を組み立てて相手に伝えるコミュニケーション能力が同時に磨かれます。ディベートの訓練により、自分とは異なる意見にも筋道立てて対応し、説得力を持って意見を述べるスキルが向上します。

対話

対話とは、お互いのポジションや意見の違いを理解しあい、目的に向かって問いや質問から答えを導き出すコミュニケーションのことです。会話とは違い、明確な目的やゴールがあるのが特徴で、考え方が違う職場の人と仕事をする上では重要なスキルです。

対話についてはこちらも参考にしてください。

レトリック

レトリックは古代ギリシャから伝わる説得のためのコミュニケーション技法です。情報発信者が受け手を納得させるための話法・表現を指し、有名な起業家が大勢の前で行うプレゼンテーションなどに用いられることで知られます。研修でレトリックスキルを学ぶと、相手に伝わりやすい話し方や心を動かす表現方法を身につけることができます。

ストーリーテリング

ストーリーテリングとは、伝えたい内容に物語性を持たせることで受信者を引き込むテクニックです。営業やマーケティングの分野でよく使われますが、社内のプレゼンテーションや会議でも有効です。コミュニケーション研修でストーリーテリングのスキルを磨けば、商品やサービスの魅力をより効果的に伝えて顧客の購買意欲を高めたり、社内で仕事へのモチベーションを喚起したりといった効果が期待できます。

傾聴

コミュニケーション研修では傾聴力も鍛えることができます。傾聴とは「相手の話に耳を傾け、注意深く聴く」ことです。部下をマネジメントする際、上司がただ一方的に指示やアドバイスを与えるだけでは不十分です。相手が本当に伝えたい思いは何かを理解するために、相手の話に真剣に耳を傾けるスキル(傾聴力)が欠かせません。研修ではロールプレイなどを通じて傾聴の技術を実践的に学び、現場で部下や同僚との信頼関係構築に活かせます。

ファシリテーション

ファシリテーションとは、会議などの場で参加者の意見交換を活発化させ、議論を円滑に進めるための場づくりと進行のスキルです。全員からまんべんなく意見を引き出し、議論を論点整理しながらゴールに導くテクニックと言えます。ファシリテーションではタイムマネジメントも重要で、限られた時間内で議論を活性化し、所定の目的を達成するためのデザイン力も求められます。研修でこのスキルを習得すれば、会議の生産性向上や合意形成の迅速化に直結するでしょう。

コミュニケーション研修を行うメリット

コミュニケーション研修を通して、社員のコミュニケーション能力が向上すると、報連相の徹底につながり、仕事の重複や報告漏れが減少します。そのため、組織全体の生産性が向上し、円滑な業務遂行ができるようになるでしょう。コミュニケーションは同じ部署だけでなく、部署間やチーム間でも活性化し、さらなる業務効率化が期待できます。また、社内の交流が活性化すると組織風土が醸成されます。会社のビジョンが社員に浸透しやすく、モチベーション維持にもつながるでしょう。コミュニケーションスキルは汎用性抜群のスキルであり、どの業界・業種に転職しても活用できます。

生産性向上と業務効率化

報告・連絡・相談(報連相)の徹底など基本的なコミュニケーションレベルが向上すると、情報共有漏れや業務の重複が減り、生産性が高まります。ミスの早期発見やリスクの未然防止もしやすくなり、組織全体の業務効率化に繋がります。

人材の定着・離職防止

コミュニケーションが円滑な職場では人間関係が良好になり、社員が悩みや意見を相談しやすい雰囲気が生まれます。上司や同僚との信頼関係が構築されることで職場に対する愛着が増し離職率が下がる傾向があります。社内コミュニケーションの活性化は若手社員の早期離職防止策として多くの企業が注目しているポイントです。

顧客との関係性向上

コミュニケーション研修ではビジネスマナーや適切な言葉遣い、敬語の使い方なども学びます。研修で培った傾聴力や伝達力を顧客対応に活かすことで、顧客からの信頼を得やすくなります。結果として顧客満足度の向上や取引の継続・拡大にも繋がるでしょう。

組織風土の醸成

社員同士が積極的にコミュニケーションを取るようになると部署内外の交流が活発になり、チームワークが強化されます。その結果、自律的に協力し合う企業文化が醸成されます。会社のビジョンや方針も社員に共有・浸透しやすくなり、組織全体の一体感が高まります。

汎用的スキルの習得

コミュニケーションスキルは業種・職種を問わず必要とされるビジネスの基礎能力です。研修で培った伝える力・聴く力・対話力などはどのような部署や役職においても役立ちます。転職や部署異動をしても通用する汎用性の高いスキルであり、社員一人ひとりの市場価値向上にも寄与します。

コミュニケーション研修が身に付かない理由

実務で大きな効果が期待できるコミュニケーション研修ですが、実施しても思うように効果が出ないケースもあります。研修を受けても身に付かない主な理由と、その対策について解説します。

研修を転移していない

研修で学んだ知識・スキルを実務に結び付けられていない場合、研修効果が発揮されず定着しません。研修で得た学びを職場で活用して成果に繋げることを「研修の転移」と言います。研修後に転移が起きなければ、せっかく時間をかけて学んだ内容も無駄になり、想定した成果には結び付きません。研修の転移を促すには、まず受講動機の明確化が重要です。なぜその研修を受けるのか、受講者自身が自分の課題を自覚した上で臨むことで研修内容が腹落ちしやすくなります。また研修後のフォローアップも欠かせません。研修で学んだことを上司や人事担当者に発表・共有し、フィードバックを受ける機会を設けることで学んだ内容が職場に定着しやすくなります。

模擬学習における経験はほぼ効果がない

多くのコミュニケーション研修はワークショップ形式でロールプレイ等の経験学習を取り入れています。しかし研修内の模擬体験だけで満足してしまい、実務に活かせないケースもあります。研修設計の段階で、自社の現場が抱える具体的な課題や事例を演習に盛り込むことが重要です。研修中に扱ったケーススタディを自分事として捉えることで、学んだスキルを様々な場面に応用しやすくなり、実務の生産性向上にもつながります。研修という場で得た経験を現場に持ち帰り、再現性高く活用できてこそ研修効果が最大化します。

成果・結果を目的として研修をしていない

コミュニケーション研修を実施する際に、研修の最終的な成果や期待する結果が明確でない場合も定着しづらくなります。研修効果を高めるには、例えばプロジェクトベースドラーニング(PBL)のように、研修参加者が実際のビジネス課題に自律的に取り組み、情報収集や意思決定を経て解決策を導くようなプログラムが有効です。正解のない複雑な課題に挑戦し、自ら試行錯誤し解決策を見出す経験を通じて、研修の成果が実践に結びつきやすくなります。そのためには受講者の主体的な参加意欲を高める動機付けが欠かせません。「なぜこの研修を受けるのか」「研修で何を身に付けたいのか」を受講前に腹落ちさせておくことが重要で、そうでなければ受け身の姿勢で研修を消化してしまい効果が薄れてしまいます。

以上の点を踏まえると、コミュニケーション研修の効果を最大化するには、研修対象者や目的に合ったプログラム設定、研修前の動機付けと目標設定、研修後のフォローアップまで一連のプロセスをデザインすることが重要です。研修内容と職場の実務を紐付け、学んだことを現場で試しやすい環境を整えることで、研修投資のリターンを高めることができるでしょう。

まとめ

ここまで、ビジネスコミュニケーションの詳細とコミュニケーション研修のメリットや選び方について解説してきました。職場のコミュニケーション活性化は生産性向上や離職防止、顧客満足度向上にも直結する重要テーマです。コミュニケーション研修を効果的に活用するためには、受講者の課題意識を高めて研修内容を実務に転移させる工夫が欠かせません。研修で得られるスキルの全体像を把握し、自社のニーズに合わせて必要なプログラムを選定しましょう。研修を設計・導入する際には、学んだことが現場で実践され定着するよう受講前後のフォロー施策を講じ、組織全体のコミュニケーション力向上と継続的な成長に繋げていくことが大切です。