ナラティブとは何か?意味やビジネスで活用する手法をわかりやすく紹介

最終更新日:2023.11.21

目次

ビジネスにおいて、人間関係やマーケティングの戦略に「ナラティブ」という言葉が頻繁に用いられています。しかし、「ナラティブ」の本質やそのビジネスでの具体的な活用方法は、多くの人々にとってまだ掴みづらい概念でしょう。本記事では、「ナラティブ」の定義、その重要性、そしてビジネスにおいて如何に活用すべきかについて、具体的かつ詳細に解説します。

ナラティブという言葉は、元々はフランス語が語源であり、直訳すると「物語」「言説」「語り」という意味です。ナラティブは、物語の力を活用することで、製品やサービスの魅力を伝える手法です。物語は人々の心に響き、共感を生み出す力があります。また、「語り」という意味からも分かるように、ナラティブは情報を伝える手段としても利用されます。

また、医療従事者と患者との対話や職場の関係性の改善、問題の解決やイノベーションを生み出すワークショップ、新規事業の創出や新しいアイディアの創造に至るまで、ナラティブは有効性を認められつつあります。

ビジネスとナラティブの関係について疑問を抱く方もいるかと思いますが、実はビジネスにおいては、ナラティブを通じて人々の心を動かすことが重要な要素となっているのです。

ナラティブとは?

フランス語のナラティブには、「時間の順序に従って」という意味もあります。それ故、ナラティブには、現在から過去を遡ったり、未来を予想したりという時間の順序を逆にするようなことは起きません。ナラティブでは、時間の順序に語りの順序が一致するので、基本的には、話者と聞き手が同じ情報を持ち、次に何が起きるかも一緒に発見していくという形を取ります。

もちろん話者は、物語の結末を知ってはいるのですが、あくまで聞き手や読者は、同じく物語の展開は知らず、未来に何が起きるかもわからないという設定となります。

この設定により、聞き手や読者は、物語により臨場感をもち、自分の事のように感じることが容易になります。一言で言えば、感情移入しやすくなるわけです。しかも、物語を追体験することにより、そこに感動と興奮が産まれ、単なる財やサービスの消費に過ぎなかったものが、かけがえのない一回限りの「経験」になります。

フランス文学史において、19世紀からナラティブが多くの作品で多用された理由もここにあります。この読者に一回性のある経験をさせようという文学的な技法をビジネスにも応用できないか?という事がナラティブの主な目的です。

ナラティブをビジネスで活用するメリット

「ナラティブ」とは、物事や出来事に対して、人々が自分の視点や経験を通じて語ることを指します。人の意識や認識の基盤に関わる抽象的な概念です。これは、一つのテーマや物事に対して、さまざまな人が自分を主体として語ることです。たとえば、ビジネスや政治経済の分野では、企業や政治家が自社や政策についてのストーリーを作り上げ、それを広報やマーケティングの手段として利用します。

現代のビジネスは競争が激しくなり、単に商品やサービスの特徴や価格だけでは差別化が難しくなってきています。ここで、物語や一回限りの経験を通じて製品やサービスの背景や価値を伝えることで、顧客の心に響き、信頼を築くことができます。

つまり、製品やサービスの提供だけではなく、そこに「経験」という付加価値を付け加えることにより、その消費行動が、唯一無二のモノになるということです。

また、職場内のコミュニケーションにおいても、「ナラティブ」の考え方が重要です。相手の言葉や行動の裏には、その人の考え方やバックグラウンドがあります。相手の視点を想像し、その人がどのように物事を捉えているのかを理解することは、円滑なコミュニケーションを築く上で欠かせません。

ナラティブは、意識的にも無意識にも働きます。目に見えない思考や解釈が、人々の言葉や行動に反映されているため、表面的な情報だけでなく、裏にある意味や背景を読み取ることが重要です。これは、意識無意識に関係なく、暗示的に伝わるコミュニケーションと言えるでしょう。

現代社会では、人々の価値観やバックグラウンドが多様化しています。多様性(ダイバーシティ)が浸透し、さまざまな人や価値観が同じ場所で生きる時代になりました。このような背景から、ナラティブの考え方が注目されているのです。相手の視点を想像し、その人のモノの見方や解釈に寄り添うことは、コミュニケーションの質を高めるだけでなく、ビジネスや政治経済の分野での成功にも繋がるでしょう。

「職場同僚に寄り添うこと」「営業において顧客に寄り添うこと」これがビジネスの基本です。寄り添うためには、相手の心を動かさなければなりません。単に正確な情報をいくら並べても、相手の心に響かないという経験をした方も多いかもしれませんが、それはそこに物語が欠けているからです。

相手に応じて、状況に応じて、その場にふさわしい物語を創り上げる能力は、すぐに身に付くものではありません。その能力を身に付けるためには、多くの文学作品や映画、ドラマに触れた教養が物を言うようになります。これは、美意識と言い換えても良いかもしれません。そして、現在の企業研修で最も軽視されているものがこの美意識であり、物語であると言っても過言ではないでしょう。

企業が、法学や経済学部の出身者ばかりを採用から、美大やデザイナーなど採用を強化しているのは、ナラティブ戦略の必要性の表れでしょう。事務処理の多くを、AIがカバーすることが現実味を帯びてきた今、企業にとって本当に価値を生み出すナラティブの作成には、文学や芸術の感性が欠かせません。採用時に、哲学や芸術学部の学生にもっと門戸を開くことが、ナラティブ戦略の第一歩とも言えるでしょう。

ナラティブとストーリーの違い

ストーリーとナラティブは、一見すると同義のように感じられるかもしれませんが、実際には文学論的に異なる概念です。ストーリーは、「何が、どのように、なぜ」発生したかという事象や情報の構造やパターンを示し、一方でナラティブは、それらの事象や情報に対する個々の解釈や意味づけ、感じ方を表現します。言い換えれば、ストーリーは客観的な事実や出来事の連なりであり、ナラティブはそれに対する主観的な反応や解釈であると言えます。

一般的に使われている「ストーリテリング」や「ストーリー」という言葉を使う場合は、ナラティブと同義で使われている場合がほとんどであり、厳密に分ける必要もありませんが、この記事では、、理解を深めるため、厳密に分けて説明します。

ストーリーは流れであり、起承転結であるかもしれませんが、人を感動させることや、経験を伝えることはできません。一方、ナラティブでは、その経験の共有が可能となります。

その経験は主観的かつ一回限りであり、その場に居合わせなければ意味不明になることも多いでしょう。だからこそ、その場に居合わせたものとっては、他者に伝達できないものの、かけがえのない経験になります。

ナラティブとは?を紐解く「アリとキリギリス」

「アリとキリギリス」の物語を通して、ナラティブの重要性とその影響を具体的に理解することができます。この古典的な物語では、努力家のアリと、楽天家のキリギリスの対照的な行動が描かれています。アリは、未来の困難に備えて計画的に行動しますが、キリギリスは、未来のことを考えず、その時々の楽しみに溺れます。

ストーリーとしては、これだけのことです。ところが、そこにナラティブを加えると非常に豊かで心に残る解釈が出てきます。これを経験と呼んでもいいでしょう。

計画的に備え努力するというアリのナラティブ

このストーリーのナラティブである計画性と備えの重要性を否定するビジネスマンは少ないでしょう。しかし、夏の時期に計画され組織化されたアリは、冬の食料のために高度な分業を行い、高度に全体最適された組織を生み出すというナラティブと認識することはできないでしょうか?

現実世界でもアリの世界でも、未来は複雑であり、当初の計画で、推し量ることはできません。この予測不可能性こそが、自然であり現実です。計画はもちろん必要ですが、過度な計画と分業と役割分担が、現在の日本企業の硬直化を生んでいるという解釈はできないでしょうか? 失われた30年の中で、このナラティブの思い込みは、知らないうちに人の深層心理の底流に流れていると認識する必要があります。

その日暮らしの刹那と享楽するキリギリスのナラティブ

結果的には、キリギリスはアリに助けを求めます。アリが優位であり、キリギリスが劣位というストーリーが強調されます。しかし、その場その場で何とかしていくことは完全に否定できるでしょうか?

むしろ、不確実性の状況下やベンチャー企業の創業期においても、その場しのぎの連続が実際のところであり、正解がない世界においては、その場しのぎの能力がない組織や集団は明日がないかもしれません。企業の成長や成功のストーリーは、ほぼ「成功」というナラティブが前提にあるため、一部を切り取り誇張された成功のストーリーであります。しかし無計画ではないにせよ、そこには、必然として説明できる物語と偶然として説明不可能な物語が存在し、計画通りに成長した企業やビジネスは存在しません。これは対人関係にも当てはまります。現代の世代間ギャップや昭和世代にも同じ構造が見られます。それぞれ個別のナラティブがあるため、同じストーリーでも異なる側面が見えてくるのです。このナラティブで成功することもありますし、逆に失敗することもあるということです。

ナラティブは、組織や集団にも、個々人にも個別に存在します。それは、簡単に言えばモノの見方や考え方とも言い換えることができます。国や地域であれば神話、昔話であり、組織や集団であれば組織風土や文化であり、個人であれば価値観や考え方です。ストーリーや事象は、ナラティブという影響を受けています。

ナラティブを理解する為のキーワード

ナラティブという言葉を理解するには少し専門的な言葉があり、本質的に理解するためには、この内容をおさえておく必要があるのでご紹介します。

ナラティブの背景にある社会構成主義

社会構成主義という言葉を聞いたことのある人は少ないかもしれませんが、ナラティブを理解する上で、重要なキーワードです。哲学史の中で、命題として議論されてきた一つに、『「事実・事物」は、存在するのか? または、「事実・事物」は存在しておらず、自分が見ている認識や解釈からの上に存在しているのか?』という議論があります。もっと極端に言えば、現実は何一つも変わっていないのに、私達の認識が変わっているのではないか?という問いです。

18世紀の哲学者のアンリ・ベルクソンのイマージュ(イメージ)論では、「物質や事物は目の前にあるが、実はイメージとしてしか認識しておらず、極端に言えば、物質や事物などなく、触れてなどいない。」平たく言えば、私たちは想像の中にいるということを言っています。少々極端かもしれませんが、同時期にエトムント・フッサールの現象学も同じことを言っています。

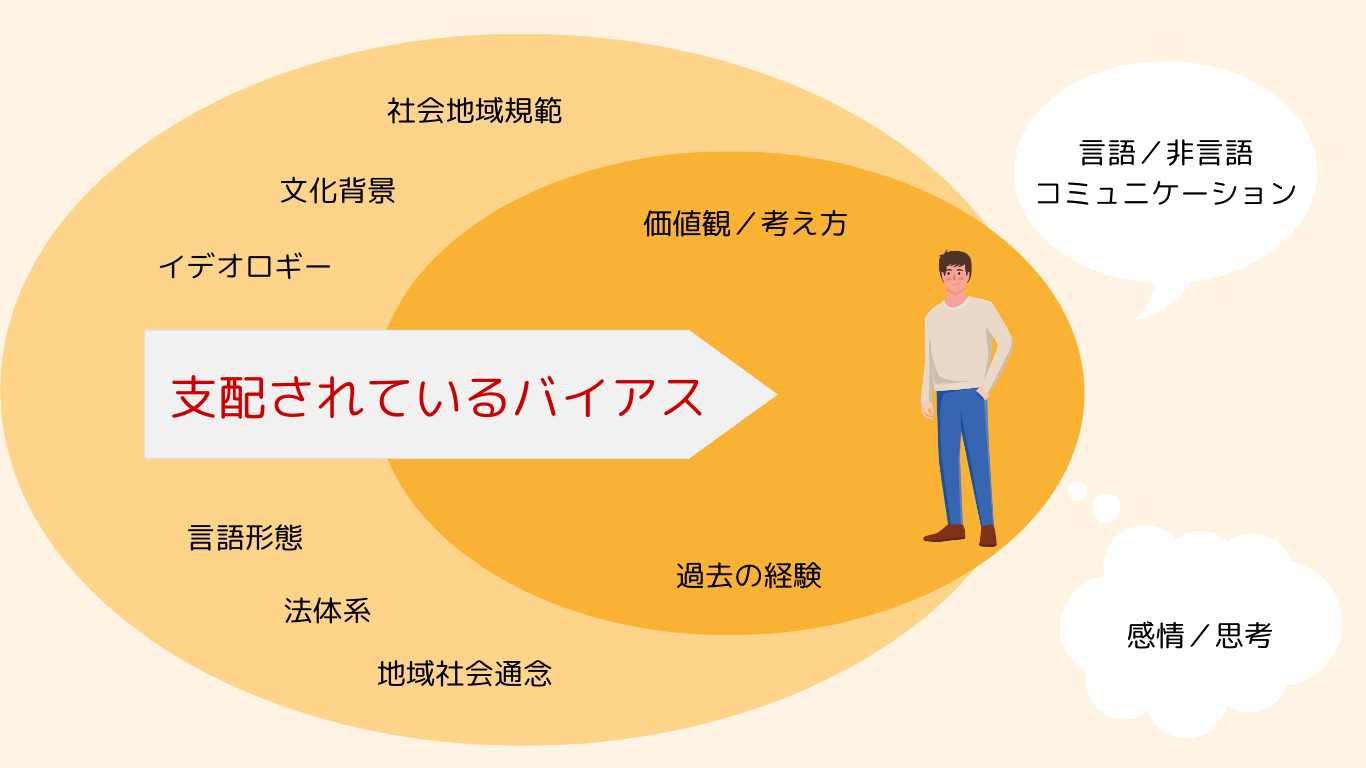

イメージや現象を認識するためのフィルターやメガネがあり、このフィルターに着目しなければ本質的な事実を把握できないということです。つまり、このフィルターがナラティブであるということになり、それは自分の無意識にある思い込みであり、さらには社会通念であり、バイアスとも言えます。

その上で、心理学者のケネス・J・ガーゲンは、社会構成主義は、物質が触れているとか、イメージだとかという議論ではなく、一つの観察手法であると言っています。つまりは、双方に着目して、問題や関係性を捉えることで解決するという姿勢であり、私たちの常識やバイアスは生々流転に変化し流動的であるのと同様にナラティブも知らず知らずのうちに変化し、その影響で社会や世界も変化しているというモノの見方考え方が社会構成主義です。

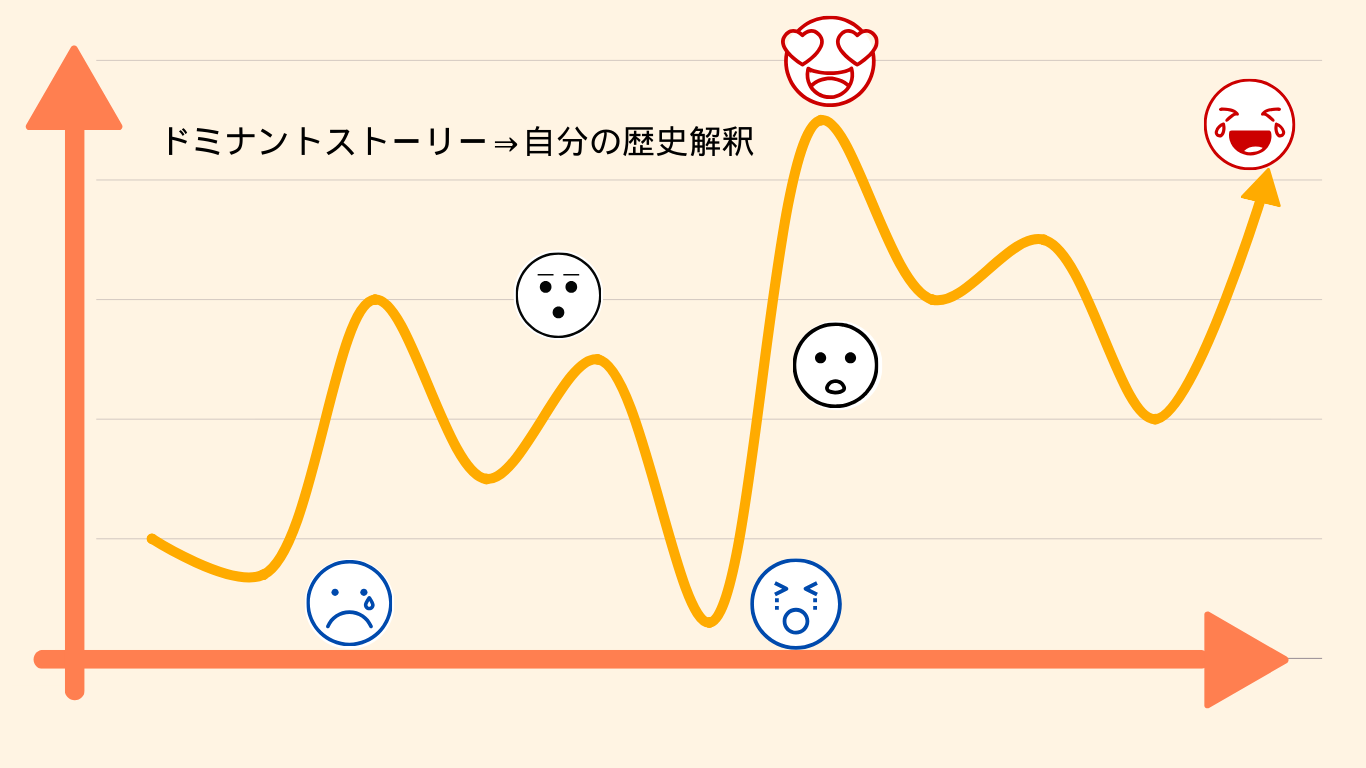

誰でも持っているドミナントストーリーとオルタナティブストーリー

ドミナントストーリーとは、当事者が抱える問題と認識し、感じる物語です。ドミナントストーリーは、当事者が過去から連綿と受け継いできた物語であり、問題が染み込んだ物語です。

オルタナティブストーリーは、ドミナントストーリーを変容させて新たに描かれる物語です。オルタナティブストーリーは、問題解決につながる代替的な物語です。

アリとキリギリスの場合、物語はアリとキリギリスが擬人化された昆虫の起承転結のストーリーの構造です。日本社会や資本主義の中では、アリという「計画」は優位が強調され、キリギリスの「刹那」が劣位で引用されメタファーされ強化された物語は最終的に個人によって語られ、解釈されます。そうして「計画は重要である」「刹那的な生き方は好ましくない」というナラティブが生まれ植え付けられるのです。

組織や職場の中においてもこのようなドミネート(支配)な思い込みやバイアスは存在し、これはドミナントナラティブと呼ぶことができます。

しかし、すべての個人が同じように受け入れるわけではありません。個人の経験や背景、価値観によって、このドミネートされ固定化されたナラティブに異議を唱えることもあるでしょう。このような異議や異なる解釈は、「カウンターナラティブ」や「オルタナティブナラティブ」とも呼ばれることがあります。これが、オルタナティブストーリーを創り出します。

思い込みやモヤモヤがあったり、物語が同じであったりしても、「オルタナティブナラティブ」という視点を加えることで、未来においてオルタナティブなストーリーを想像することができます。これは、大きな問題解決につながります。

アリとキリギリスの寓話においても、勤勉と禁欲というプロテスタンティズムというナラティブだとすれば、オルタナティブナラティブは、それとは真逆の解釈を提出します。不確実な未来に怯えて現在を犠牲にするのではなく、勇気をもって今のこの瞬間を燃焼させ、音楽を奏でる季節であり、夏にしかできないことをきちんとやってのけたキリギリス、こちらに感情移入する解釈もあっていいでしょう。その時、小心者の官僚的なアリと、大胆で恐れ知らずのキリギリスという別な観点が浮かびあるでしょう。

ドミナントストーリーが組織や個人の抑圧的な心理を産み出している場合は、オルタナティブストーリーは、抑圧から解放されるという動機と衝動を生み出します。つまり、新しいナラティブは、新しい解釈を生み、抑圧的な感情を解放される作用があり、ビジネスにおいては、有効活用されていると言えるでしょう。

この別の観点を浮かび上がらせる事こそ、オルタナティブナラティブの目的であり、柔軟な発想や多面的な視点が社員にそなわって行くことが重要です。本当のダイバーシティとはこのことではないでしょうか?

モノローグとダイアローグ

モノローグ(聞く)とは、モノ(一人の)のロゴス(言葉)で、多くの本や映画のストーリーもしくは、広告宣伝は、ターゲットを想定して語りかけられたものや制作されたものです。しかし、想像上のターゲットは、反論することも質問することもできません。モノローグ的なコミュニケーションは、結局は自己満足で終わってしまうことが少なくありません。

これに対して、対話形式のダイアローグ(批判)は、ダイア(二人)のロゴス(言葉)で、相手から、思いもよらぬ質問や問いが生まれます。それにどう答えるかによって、共同関係と緊張関係が生まれますが、それがダイアローグの醍醐味です。

これは、構造化されたストーリーに対する聞き手からの別の視点としての質問、問いにより、その語り手のストーリーの背景にある解釈や意味であるナラティブを浮き上がらせる効果があります。ダイアローグは、質問、問い、批判というオルタナティブであり、語り手自身も気付かなかった自分のドミナントストーリーやオルタナティブストーリーに気付くことができます。

新しいナラティブの創造がビジネスに必要不可欠

現在の市場環境において、イノベーションやコラボレーションは必須です。しかし、イノベーションは何かと何かを組み合わせることで生まれます。コラボレーションは異なるもの同士を連携させて価値を生み出します。つまり、異なるもの同士が差異を確認し、それを超えて新しい価値を創造することが求められています。差異が明確かつ合理的な場合、イノベーションやコラボレーションはすぐに実現しますが、ほとんどの場合は、合理的かつ明確であったとしても、個人の感情や組織の正当性など、目に見えない心理的葛藤が生じます。

しかし、それが各個人や各組織のナラティブのような目に見えないものが原因であると理解すれば、逆に大きな機会を生み出す可能性を秘めています。

既存の固定概念や過去の成功経験に裏付けられたナラティブが、新しいオルタナティブストーリーの創造を阻害していると解釈すれば、新規事業と既存事業のコンフリクトやジレンマを、ナラティブという視点で解決する事ができるかもしれません。

多様性から新しいナラティブを創りだす

多様性においては、支配的な物語は存在せず、ストーリーの解釈や認識は異なります。分かりやすい例はクロスカルチャーです。日本的組織の特徴とされる同質性や凝集性は、1980年代頃から強みから弱みへと転じるケースが増えていました。

そして1980年代以降、海外進出や多角化など、既存事業で得た経験則で事業を推し進めることは困難となりました。成長性が鈍化し、成熟化が進むとともに、反対や異論を考慮せずに議論しない日本企業のコミュニケーションは、経営としてデメリットの方が目立つようになったのです。

現在、上司と部下の関係や職場の中でのモヤモヤや心理的な葛藤の原因について、議論や意見の交換をしてもなかなか解決できない場合があります。しかし、言葉や論理だけではなく、相手の主要なストーリーとその背後にある物語に焦点を当てた対話は、協力関係を生み出すことができます。言葉や論理では乗り越えることができない価値観や感情には、相手のナラティブに深く耳を傾けることが重要です。これは、難しいコミュニケーションですが、ナラティブは急速に変化するものではありませんので、適切な場を作り、時間をかけることが必要となるでしょう。

現状、タスクだけのコミュニケーションで職場が運営されることは稀です。しかし、信頼関係に問題を感じたのであれば、職場やチームメンバーと時間を取りしっかり対話をし、相手のナラティブに耳を傾ける必要があります。生産性を向上させるには、タスクコミュニケーションのナラティブが生み出す信頼関係の土台をしっかり築かなければなりません。

新しいナラティブでイノベーションやアイディアを創りだす

「オルタナティブナラティブ」と「オルタナティブストーリー」の創造においては、ただ単純に現在の支配的なナラティブに反論するだけでなく、消費者やユーザー、または社員などとのヒアリングから始めることが肝要です。ドミナントストーリーやドミナントナラティブとは、建前と本音という構造の場合がほとんどですが、全ての個人が同じように受け入れるわけではなく、個人の経験や背景、価値観によって大きく違いがあります。したがって、この個別のヒアリングや観察を通じて、市場やユーザーの声から、本音の中にあるナラティブを見つけ出すことが重要です。

新しいナラティブで人と組織を動かす

現代においては、物質的な消費経済から精神や感情を消費する経済に変容しつつあり、単に賃金や福利厚生の優劣だけでは活力が生まれません。人的資本は、過去よりも価値創造の源泉となっているのです。社員は業務に従事するだけはなく、自己のキャリアと企業のビジョンの整合性を確認し、何を目指すのかという視点に移行しつつあります。そういった中で、経営リーダーや職場リーダーが打ち出すビジョンやコミュニケーションの背景にあるナラティブは重要な指針となります。

対人関係の問題解決に向けたナラティブアプローチとは

ナラティブアプローチは、1990年代に実践されるようになった比較的新しい問題解決手法です。相談者が主観的な「narrative(物語)」を語ることで問題を外在化し、会話を通して客観視することで問題の捉え方を変えるようアプローチします。

ナラティブアプローチは、主に対人支援の現場で実践されており、家族療法やカウンセリングなどにも活用されている心理療法です。

ここからは、具体的なナラティブアプローチを実践する際の心構えとコミュニケーションについて説明します。

ドミナントストーリーを聴く

「ドミナントストーリー」とは、相手が自分を「支配している悩み」の物語です。多くの場合、相手は自己を否定して「この現状は変えることができない」という思考に支配されています。まず、聞き手はこのステップでは、相手の悩みをそのまま受け止めるようにします。相手の抱える問題の奥深い部分をありのまま捉え、言語非言語を含めて観察し、相手のナラティブを推察しましょう。そして最終的には、この「ドミナントストーリー」を前向きなストーリーに変えることを目指します。

一言で言えば、有害なドミナントストーリーをポジティブストーリーに変えていくということです。

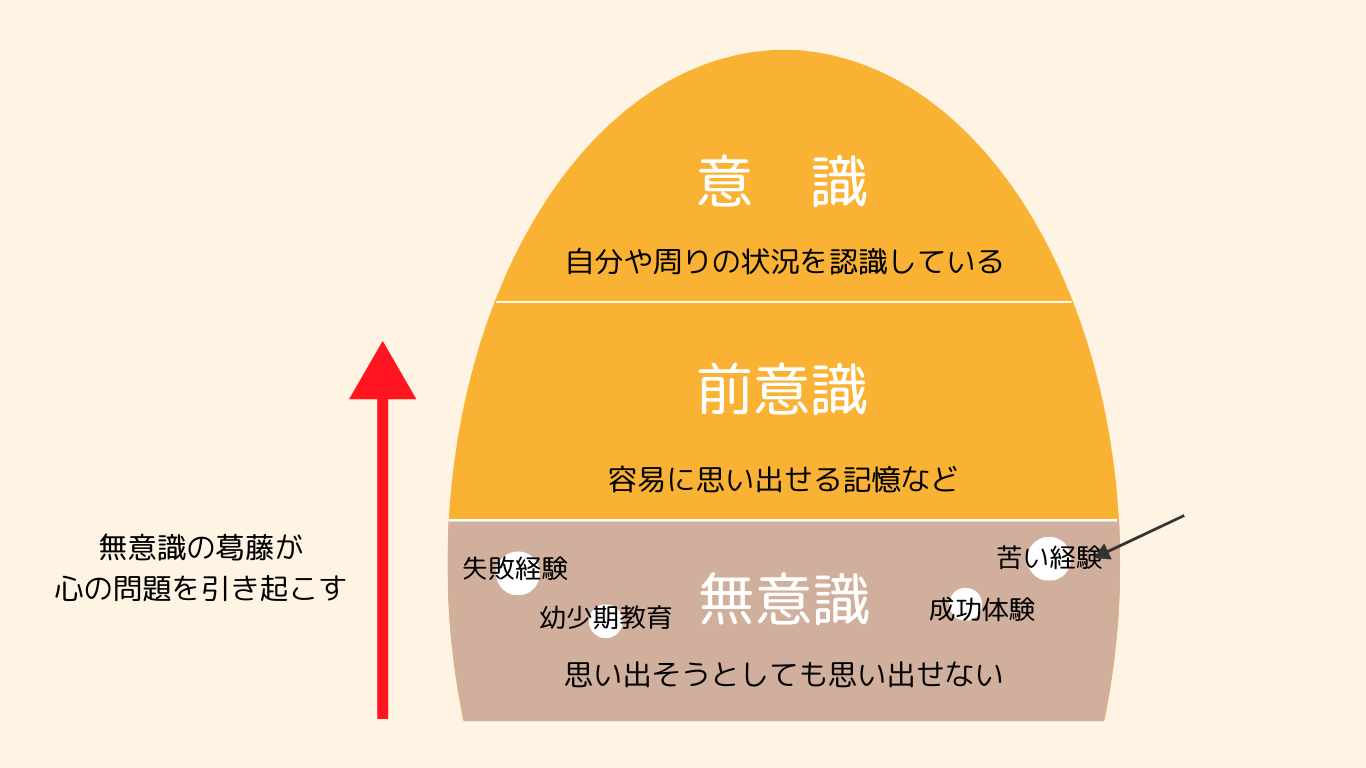

フロイトは、人間を突き動かしているものは表層意識ではなく深層意識だと主張し、その深層意識をリビドーまたはエスと呼びました。この深層意識こそが、私たちを支配するものなので、それを変換さえすれば私たちは前向きに人生に取り組むことができるでしょう。

では、どうすれば深層意識に働きかけることができるのでしょうか?

フロイトは、主に催眠療法を使い深層意識に迫ろうとしましたが、現代のビジネス現場では催眠を使うことはもちろんできません。そこで、催眠ほど強力ではありませんが、深層意識の交換に役立つ方法を以下で考えてみましょう。

ドミナントストーリーとナラティブを言語化し、分離する

実態や事象としての「ストーリー」と、認識や解釈である「ナラティブ」の距離を持たせる行為を「外在化」という言い方をする場合もあります。人々は自分の価値観や認識の偏りによって、ネガティブまたはポジティブな経験をつなぎ合わせて物語を作ることがあります。よくあるのは、このストーリーの登場人物である自分自身に「あだ名」を付けるといったことです。要するに、自分で自分を客観的かつ評価的に見る行為によって距離を置くことができるのです。

フロイトは催眠によって患者の深層意識を聞き出した後、そこで支配的な患者自身も気づいていないトラウマを聞き出し、それを患者に突きつけるという作業を行いました。フロイトによると、たいていの患者は、そのトラウマを突き付けられると狼狽し、否定したようです。しかし、その狼狽に関わらず、患者にトラウマを突き付け言語化することにより、それまで患者が苦しんでいた原因不明のヒステリーが、ぴたっと治ったことが数多く報告されています。

自分のドミナントストーリーを客観視し、名前を付け、距離を置く事によってこれまで自分を動かしていたドミナントストーリーを自分の望むポジティブストーリーへと変えていくことができるのです。

ドミナントストーリーとナラティブの歴史を探求する

相手のナラティブが形成された出来事や瞬間を過去の体験として注意深く聴くことで、瞬間瞬間でどう解釈したか歴史を紐解くことができます。「失敗した」「成功した」など、記憶の残る出来事は必ず「あの日、あの時、あの場所で起こった」という事実を覚えており、かつ解釈を併せて印象として残っています。

更には、事実と解釈のナラティブは、時間の経過を辿ることで上書きされ、信念やバイアスとして非常に強い自己の価値観になることが往々にしてあります。

つまり、ストーリーとナラティブの過去を遡って詳細に、どこまでがストーリーで、どこからが主観的ナラティブであるかを出来るだけ細かく、浮かび上がらせる必要があります。私たちは、自分の創り上げたナラティブに支配される傾向があります。この時、ナラティブとドミナントストーリーは重なってきます。

このナラティブが自己に否定的である場合、それを変更することが生活を変えたり職場の雰囲気を変えたりすることにつながります。ナラティブはこのように個人だけではなく、集団にも存在しているものであり、職場のナラティブが否定的になっているかどうかも常にチェック下に置くべきです。

逆に言えば、職場のドミナントストーリーが肯定的なナラティブではないのにも関わらず、上司と部下の対話をベースとしたナラティブアプローチはほぼ無駄に終わってしまうでしょう。

例外の探求からオルタナティブストーリーの種を見つける

このナラティブは、白いものを黒く見せ、黒いものを白く見せます。それは、見たいようにしか見ず、聴きたいようにしか聞いていないという人間の本能です。つまり、相手のストーリーの中にある事実に対して、別の解釈ができる過去の出来事を探ったり、相手の思い込みにより、成功を失敗と認識したりしているような出来事を探します。

オルタナティブストーリーの創造

今までは、相手の状況や感情を聴く事や観察することが多かったのですが、ここで、既存のストーリーを新しいナラティブで再構築し、新しい視点や解釈を形成する別のストーリーを構築します。これは職場の人間関係や個別の人間関係においては、重要なアプローチです。

誰しもドミナントストーリーは変えることはできても、逃れられない

自分自身をドミネイト(支配)しているものは、国や文化、体験や解釈の連続の中で長い年月をかけて練り上げられた重層的なバイアスの構造です。これは、モノを認識する前提になります。これから逃れられない事は自明の理です。つまり、ここを認識する事が重要であり、ここに気づくことが出発点です。これは他者も同様です。

そもそも、言語を話していること自体、その言語のバイアスに従って話していることになります。サピア・ウォーフの仮説として知られている言語が思考に影響を与えているということが、それにあたります。サピア・ウォーフの仮説によると、私たちは中立的思考してはおらず、絶えず言語から干渉を受けながら思考しています。日本語話者は、日本語の牢獄からは逃れられず、日本語の枠組みの中でしか、モノを考えることができません。言語そのものが、一種のドミナントストーリーであることを、確認しておきましょう。

私たちの認識解釈というのは、知っているものから順々に知らないものを知るという流れしかしか認識も解釈もできません。言い換えればこの重層的なバイアスがなければ解釈もできず認識すらできません。「知るためには捨てよ」とは非常に正しいと言えます。

自己と他者を客観的に見ることできるダイアローグは、個人だけでなく職場にとっても重要です。互いの違いを尊重し、異なる視点や意見を受け入れることで、より多様性に富んだ会社を築くことができるでしょう。

ナラティブアプローチに必要なスキル

ナラティブを活用する上で、諸説ありますが代表的な内容をご紹介します。

傾聴と質問

傾聴と質問には、言葉や感情を尊重し、無条件に受容する態度が必要です。

傾聴を活かすためには、オープンエンディッドな質問を使うことも重要です。オープンエンディッドな質問は、相手に詳しく話す機会を与えるための質問です。一例を挙げると「それについてもっと教えてくれますか?」や「それはどういう意味でしょうか?」などです。これによって、相手は自分の思考や感情を深く掘り下げることができ、より具体的かつ深い対話が生まれます。

問いと対話

「外在化」や「言語化」のプロセスにおいて、言語の使用は、相手の問題のその背景にあるナラティブから切り離すために使用されます。相手は自分自身を客観的に見ることができます。

過去の事実や体験をもとに別の解釈をすることも重要です。これは、別の視点を加えた「問い」や「質問」という形でフィードバックをすることです。つまり、相手に対するフィードバックが教示的教養的では、根本的に変化は起きません。その価値を自分自身で認識することで、問題解決に向けたポジティブなアプローチを取ることができます。

一言で言えば、フィードバックこそ、ダイアローグであり、そこには必ず質問があり、思いもかけなかった視点があります。この予測不可能性を重視することがフィードバックの意義だと言えるでしょう。

さらに、重要なのはリフレクションです。相手の言葉や感情を鏡のように反映し、理解や共感を示すことで、相手は自分自身をより深く理解し、受け入れることができます。英語のリフレクション(reflection)を辞書で引けば、「反射」という意味の次に「熟考」という意味も出てきます。鏡のように映し出すことが自分をじっくりと振り返ることであるとこの英単語は教えてくれます。

たとえば、「それはとても大変そうですね」といった共感的な反応は、自分に対して自分の気持ちが理解されていると感じさせます。このリフレクションは、オルタナティブストーリーの構築のプロセスです。

自己開示と安心安全の場

この人間の深い部分に触れるダイアローグは、双方が自己開示をできている、つまりは胸襟が開いている状況でなければ到底できません。自己開示とは、自分についての個人的な情報を相手に伝えることです。自分の生い立ちや趣味について話す、過去の失敗を打ち明ける、自分の思いや意見を率直に話すなどが自己開示の例ですが、それには心理的安全性が高い環境が必要す。心理的安全性が高い環境とは、メンバー同士が安心して何でも話し合える場のことを指します。

逆に、自分の打ち明けた内容が無断で広められたり、自分の情報が誤って伝えられたりするような場所では、人は胸襟を開く事はありません。何でも話し合える場所にはならず、当たり障りのない内容のみが語られることになります。信頼関係のないこのような職場で高い生産性など期待できない事は明らかでしょう。当たり前のことですが、信頼関係こそ基礎となります。

人文学や心理学の教養

平たく言えばリベラルアーツと言ってもいいかもしれません。ナラティブアプローチを用いて、カウンターやオルタナティブを創造する際には、対話の参加者が同じドミナントストーリーやナラティブを持っている場合、効果があまり期待できません。なぜなら、問題やカウンター、オルタナティブを生み出すためには、異なる「視点」が必要なのです。この視点の欠如は、循環参照を引き起こす可能性があります。

つまり、新たな情報(インプット)が必要です。この手法を適用する際には、ビジネスにおいても既存のセオリーや既存の知見ではなく、異なる視点が必要となります。そのため、リベラルアーツなどの幅広い知識や視野も必要なのです。

オルタナティブストーリーを実現させ、新しいナラティブを創造する重要性

日本企業は、高度経済成長期から低成長というより固定化しています。しかし、人口の減少や競争優位はじりじりと低下している中で、企業は新規事業や新市場の創造に注力しています。賃金が上がらない中での変革の要求は組織や社員にプレッシャーがあるかもしれません。

チャールズ・ダーウィンの「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一、生き残るのは変化できる者である。」という文脈で語られる不変=死は生死という原始的なナラティブを背景として、不安と恐怖を煽る変化の強要かもしれません。

現代の不確実性により、計画自体が無効化しており、高度なデジタル化とグローバルサプライチェーンは、地政学リスクによりあっさりと破壊されました。

このタイミングは、オルタナティブストーリーが創造される大きな機会を捉える事はできないでしょうか?

危機や困難な時に既存の枠組みではなく私たちのありうるべき物語を創ることはできないでしょうか?イノベーションやコレボレーションは理屈ではなく間断ないコミュニケーションと情動から産まれるエネルギーが源泉です。職場の仲間や組織の社員に信じて、新たな新規事業や新市場に打って出ることが、全てのイノベーションや変革におけるオルタナティブな物語の始まりであるように、ストーリーを創り出すことが先決であり、ナラティブは後に続きます。自社の沿革において語り継がれる物語を妄信したり、自ら創る側に立って恐怖や不安を煽ったりするのではなく、必要な事は信頼関係をナラティブアプローチに構築して、未来に語りづかれるオルタナティブストーリーを創造することが重要であり、今はその時であると言えるでしょう。

まとめ

ドミナントストーリーという支配的な構造は、どこにでも存在し、その前提やバイアスがなければ前にすら進めないというジレンマの中にいます。しかし、ナラティブという視点で自分や世界を見ることは、ジレンマを超えて新たな今までないストーリーというアクションを起こし、その解釈は新しいナラティブを生み出します。そこで必要なのは、今までないの他者との対話や関わりであり、全く違う世界に足を運んで体験することで、ジレンマから脱却できるのです。自分の中に留まらずに、差異を恐怖と捉えずに、多様性に対して軽々と越境する事は、自身のナラティブを広げていくことができるでしょう。