パーパスとは?企業価値を高めるパーパスブランディングを解説

最終更新日:2024.03.05

目次

「パーパス」という言葉をご存知でしょうか?

パーパス(purpose)とは、目的や意図、決意などの意味を持つ単語ですが、ビジネスの世界において近年では、ミッション・ビジョン・バリュー(以下、MVVと記載)やスピリット(クレド)などと同様に、「企業において大事な考え方を指す」新しいキーワードとして扱われています。

この記事では、「パーパスとは何か」「注目されるようになった背景」、そして「パーパスはなぜ重要なのか」について解説し、パーパスブランディングを通じて企業価値を高める方法をご紹介します。

パーパスとは?ミッション・ビジョン・バリューとの違い

パーパスという言葉は、元々の「目的、意図」といった意味が転じて近年では、企業や組織、個人が何のために存在するのかという「存在意義」を示す“経営・ブランディング用語”として使われるようになりました。そして、「パーパスブランディング」とは、企業経営をパーパス(存在意義・目的)に基づいて行うことで、ステークホルダーの認知や共感を促進するブランディング手法を指します。

地球規模の気候危機や感染症の問題、国や地域間、社会階層間、世代間における格差の問題、世界的な金融危機などを背景に、従来の市場経済中心の資本主義における限界が露呈しつつある現在、ますます企業は社会に対する責任を問われるようになっています。投資家や金融機関、取引先や顧客はもちろんのこと、地域社会や求職者、従業員の支持を獲得するには、「この企業やブランドがなぜ社会に存在するのか」「どのように人々や社会に役立っているのか」という存在意義が明確であることが欠かせません。そういった理由で、企業の存在意義を重要視する経営が、昨今のトレンドとなりつつあるのです。

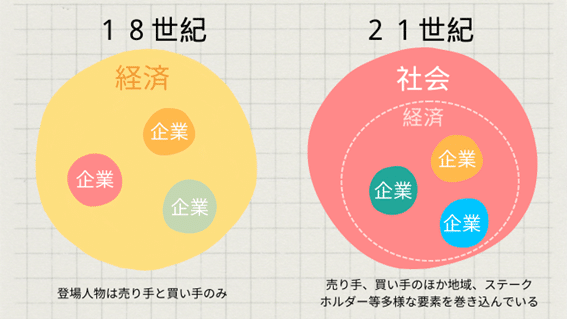

パーパスは、企業の「存在」を経済の中だけにとどまらず、社会全体の中に「存在」を置いた概念です。近代経済学の父であるアダムスミス18世紀以降の経済の登場人物は、通常、市場参加者という場合、売り手と買い手だけに注目しがちです。いわゆる古典派経済学の学者たちもこの二人以外の要因を考えていませんでした。つまり、彼らにはマーケットを分析する力はあっても、マーケットを取り囲む環境や自然への視点がなく、例えば、工場から環境汚染に対して、一言もありません。しかし、経済活動は、社会や自然の活動を考慮しなければ立ち行かず、この意味において、環境や社会を含めた経済学というものは、20世紀を待たねばなりませんでした。現在の経済学が社会学や環境を取り入れている事とSDGsやESGというサスティナブルという概念を企業が取り入れることは必然とも言えます。

パーパスは、MVVと 混同されたり、同じ意味として扱われたりすることがあります。ミッションとビジョンはパーパスと似た概念であるため、ほぼ同じ意味で使用している企業も少なくありません。

MVVを厳密に定義すると、以下のような意味を持ちます。

- 「ミッション」:企業が果たすべき“使命”や“任務”

- 「ビジョン」:企業の“展望”や“将来像”

- 「バリュー」:ミッション・ビジョンを実現するために、企業や従業員が持つべき“姿勢”や“価値観”

MVVは「私たちはこうなりたい」という、将来に向けた企業の意思であるのに対し、パーパスは「社会から見て私たちはこのような存在になる」「このような理由で私たちは社会に必要な存在である」と、現在の社会の中に企業を位置付けてその存在意義を明確にするものです。だからこそ、MVVを実現するためにもパーパスは重要なものなのです。パーパスを考える上では、自社と社会との関係性を見つめなおすこととあわせて、既存の理念やビジョンなどとの関係や位置づけを整理し、全社への浸透をする仕掛けを作っていくことが必要です。パーパスは、存在意義や社会課題と言った強力な意味を持つ内容が含有される為、策定や浸透には慎重に取り扱う必要があるでしょう。

パーパスが注目される背景

なぜ昨今ビジネスの世界において企業のパーパスが注目されるようになったのでしょうか。背景を詳しく見ていきましょう。

企業に求められる価値観が変わった

経済学者ミルトン・フリードマン氏の「企業の社会的な責任は利益の増大にある」という発言に代表されるように、資本主義社会において企業は、利益を創出することで経済成長を通じて社会の問題を解決するという役割を担ってきました。株主至上主義の傾向が特に強いアメリカでは、利益を出すことへの株主からのプレッシャーは非常に強いものでした。そのため、今から半世紀ほど前、アメリカを中心とする先進諸国の企業は、“利益を生み出すこと”を活動の中心としていました。

フリードマン氏は、新自由主義の代表ともいえる学者で、格差の拡大を助長するようなそのような議論もある事から、今でも批判の多い人物でもあります。しかしフリードマン氏が、企業の目的を利益創出に限定したのは、驚くべきことではありません。自由な競争のもと、それぞれの企業が利益を最大化してこそ、それが社会全体の利益にもなるというわけだ。これこそまさに、アダムスミスが言う「紙の見えざる手」であり、フリードマンはスミスの系譜に属する人物であります。しかし、古典派経済学に、環境という外部性がなかったことは、このフリードマンにもそっくり当てはまり、企業の目的が利益の最大化であるというとき、そこに環境や社会に対する配慮はありません。

市場中心・利益中心による経済成長を目指してきた先進諸国の政策やグローバル企業の活動は、大量生産・大量消費のライフスタイルや、環境問題、過重労働問題、富の偏在や金融危機など、さまざまな問題も引き起こしました。利益追求型の事業モデルは社会だけでなく地球規模で悪影響を与えていることが問題視されるようになり、2000年代に入ってからはCSR(企業の社会的責任)やESG投資が広がり、2015年9月の国連サミットにおけるSDGsの採択などの動きにつながっていきます。

そして今、利益のみを追求する企業像が賞賛された時代は終わりつつあると、多くの著名人が発信しています。たとえば、英オックスフォード大学教授コリン・メイヤー氏は、「企業のパーパス(存在意義や目的)は、単に利益を生み出すことではない。個人、社会、自然界が直面する問題の解決策を企業戦略に組み込み、人々の信頼を増やす努力を踏まえ、利益が出る形で人々の幸福に貢献することだ」と強調しています。

投資家が評価する価値基準が変わった

投資家の評価基準の変化も影響を与えています。サスティナビリティやESGに対する関心が高まっている中で、株主だけでなくステークホルダーや社会にも価値をもたらせるかどうかといった社会的意義も投資家の注目を集めています。米国ブラックロック社のCEOであるラリー・フィンク氏は2018年に取引先のCEOに宛てた書簡でパーパスの重要性を説き、話題となりました。パーパスを掲げていることは、投資の評価基準の一つとして重要視されるようになったのです。

アメリカのトップ企業が所属する財界ロビー団体であるビジネスラウンドテーブルは、2019年の「企業の目的に関する声明」で株主資本主義を否定したうえで、全てのステークホルダーへの配慮を目指す「ステークホルダー資本主義」への転換を宣言し、大きなニュースとなりました。

ここでは、アパレル企業のパタゴニアにスポットを当てみましょう。彼らが「パーパス」という言葉使わずに「アカウンタビリティ」にという言葉を使っています。一般的に「アカウンタビリティ」とは、職位や職務定義において、職務に従事する社員が自身の活動を説明する責任や説明責任を意味します。しかし、パタゴニアの使っている文脈では、自然環境も含めた社会全体に対して企業が説明責任を負うことが求められるという意味で使っています。近代においては、企業が主役で自然環境が従属すると考えられていましたが、パタゴニアは逆の立場を取り、自然環境が主役であり、人間や企業はその中の一つの「存在」に過ぎず、自然環境や社会が主役で、企業や人間はその中のプレイヤーであるという考え方です。おそらく、企業や人間と社会や環境の関係は変化し、社会の中に企業の存在を据える企業が海外で増えてくることが予想されます。日本企業も、この姿勢を参考にする必要があるでしょう。

こうした背景を踏まえると、現代の企業の存在意義は株主だけでなく“社会のための利益”を追求し、社会課題を引き受け行くという流れに変化しつつあると言えます。今や多くの企業が経営理念に「社会課題の解決」を掲げるようになったのも、このパーパスの考え方が浸透していることを象徴しているといえるでしょう。

日本企業におけるパーパスの位置づけ

海外では、パーパスはその歴史的背景から、MVVとは明確に別物として扱われており、企業に重要視されています。一方、日本企業においてはパーパスが明確化されていなかったり、たとえパーパスが掲げられていても企業理念やビジョンとの位置づけの違いがあいまいなまま運用されていたりする現状が多く見られます。

しかし、前述したようにパーパスは、“社会”という大きな枠組みにおける“企業の存在意義”を表しています。これは、企業が社会から要請されていることであり、自主的に設定するミッションやビジョンとは異なるもので、日本企業も今後無視して通ることはできません。

日本には創業100年を越える長寿企業が世界で最も多く存在し、それらの企業の多くは企業理念や社会に対する責任を重視した経営を行っています。日本企業はそもそも、社会という大きな枠組みにおける“企業の存在意義”をかなり過去から明示していました。日本には近江商人の「三方良し」であり、松下幸之助の「企業は社会の公器」という言葉です。日本には創業100年を越える長寿企業が世界で最も多く存在し、世界の稀に見るサスティナブル企業を創出国かもしれません。

その一方で、2020年に株式会社JTBコミュニケーションデザインが行った、「管理職・一般社員を対象にしたビジョン浸透の意識調査」によると、自社のビジョンを「知っている」と答えた人は約5割程度で、全体の半数が自社のビジョンを知らない状態であることがわかりました。ビジョンは、スローガンような表現もあれば、具体的な数字と時期を明記した長期経営計画もあります。つまり、パーパスや理念より具体的であり解釈の幅の狭いです。パーパスや理念は抽象度の高く解釈の幅が大きい為、腹落ちしている社員はもっと少ない状況にあり、弊社の調査しているデータでも、顕著な傾向が見て取れます。

こうした状態で、仮に企業側が意識的に区別をして「パーパス」という言葉を用いても、現場の社員からは「ビジョンやミッションに似たような“何か”が増えた」という認識しか生まれない可能性があります。これは組織風土における経営上の弱点とも言えます。だからこそ、パーパスの策定やブランディング活動をきっかけに、企業の理念体系をあらためて整理し、社員への浸透施策を行うことが重要なのです。

個人や従業員にとってのパーパスの意義

従業員にとってのパーパスは、仕事を通じて自分の存在意義を肯定するものです。パーパスは個人にとって働く意義を言語化したものであり、パーパスが共有されることで、自分の仕事に誇りを持つことができます。その結果、従業員は企業に対するロイヤリティが高まり、業務に対する働きがいを実感できる機会も増えるでしょう。さらに、自分の業務が社会にどのように貢献しているのかを感じられるようになり、エンゲージメント向上が期待できます。

ビジネスにおけるパーパスの活用

会社の存在意義を示すパーパスは、ビジネスにおいて以下のようなシーンで活用されています。

パーパスブランディング

パーパスブランディングは、企業のブランディング手法の一つであり、自社のパーパス(存在意義)を広く世間に認知させ、共感を得ることを目指しています。この手法を用いることで、商品やサービスの拡大を図ることが可能です。従来の利益重視のブランディングとは異なり、パーパスブランディングでは主な目的が認知拡大です。具体的には、商品やサービスの存在意義に対する共感を集めることで、肯定的な反応を消費者から得ることができます。

パーパス経営

パーパス経営とは、企業の経営手法の一つであり、パーパスを軸にした経営の在り方を指します。従来の利益追求にとどまらず、社会への貢献を目指すことが特徴です。

パーパスドリブン

「パーパスドリブン」とは、組織において全ての事柄の根源としてパーパスを位置づける状態を指します。商品やサービスだけでなく、従業員の行動指針にまでパーパスが反映されているのがパーパスドリブンの特徴です。どのようなアクションを起こす際にも、なぜそれをするのかをパーパスに照らし合わせる状態とも言えます。

パーパスステートメント

パーパスステートメントは、企業が自身のパーパスをまとめ、言語化した声明です。このパーパスステートメントは、社内外でパーパスを共有するために使用されます。また、社内報やウェブサイトに掲載され、従業員に共有されるだけでなく、投資家などのステークホルダーへのアピールにも利用されます。

パーパスの重要性

ここまで、「企業は社会課題を解決する存在であるべき」という考え方を背景に、パーパスが意識される時代になったこと、パーパスがMVV実現に向けて重要な指標となることについて解説しました。

しかし、実際に企業でマネジメントや実務に関わっている方の心境としては「そうはいっても、利益を生むことが一番大事ではないか…?」「事業モデルで利益追求をメインにしないで本当に大丈夫なのか…?」という疑問も浮かんでくるでしょう。

ステークホルダーから共感を得られる

前述のように、環境問題の深刻化や社会の不平等の拡大、コロナ禍などの影響で企業の存在意義に対する社会の認識が変わりつつあり、これまでのMVVでは必ずしも主眼となってこなかった企業と社会の関わり方が重要視されるようになりました。コリン・メイヤー氏は著書『株式会社規範のコペルニクス的転回』で、企業の目的は利益の最大化ではなく「人々が抱え、地球上に存在する問題に対する解決策をもたらすこと」だとしています。

パーパスを定義して経営に取り入れるということは、企業が社会とどのような向き合い方をしようとしているかを示すということです。顧客やステークホルダーは企業のパーパスから、社会課題の解決に貢献しようとしている企業なのか、そうでないのか、といったメッセージを感じ取ります。つまり、企業の外部からの評価を高めるという意味でも、企業にとってパーパスを定義することの重要度は高いのです。

革新や変化を生み出す

パーパスとはいわば理念であり、企業の哲学です。哲学とは様々な行動の土台となって立つところです。その土台であるパーパスや理念が共有されていないという状態は、日本人に哲学的思考が不得意であることも要因かもしれません。欧米の教育機関は、どの分野に進む学生に、歴史と哲学は土台として学んでいます。これがリベラルアーツと呼ばれています。ところが、大学教育でも歴史と哲学はあまり、重要視されていません。成績にいい生徒は理系に行きますし、人気の学部は医学部と工学部です。スキルが重視され、フィロソフィーは軽視されている。だからこそ、企業活動においても最も大事なはずの理念の共有は重要であり、パーパスという刷新を契機として、再度問い直すチャンスかもしれません。

日本企業がもし本気で、経済活動に人間、企業そして自然環境という第3のファクターがある事をビジネスモデルとして提示できれば、低迷している日本経済の突破口となる可能性はあります。

環境問題に国際的取り決めがなされた京都議定書を、国際会議などが通常開かれない日本で、なぜ開かれたかと言えば、日本の環境技術が評価されたためです。また日本文化にも、人間は自然や環境の一部に過ぎないというモチーフがあちこちにあります。ひょっとするとこのような点も考慮されたのかもしれません。

八方ふさがりに見える日本経済においても、日本企業が環境や社会の一部として、新しい新規事業や商品サービスを想像していくことができれば、それは、世界に先駆けたマーケット戦略になりえます。

また、働き方の多様化により、人材の流動化が進んでいます。会社と個人の関係を繋ぐものは、雇用契約に関係する賃金や福利厚生のみなのでしょうか?

若年層の労働者にとって、いくらで働くのかということも重要視ですが、同等かそれ以上に、何の為に働くのか?ということに、既に重きを置きつつあります。合理的な判断ではなく、感性的な価値観や考え方を下地にした就職活動をしているのです。

これは、若年層に限ったことではありません。シニアや子供が手がかからなくなった世代などは、むしろ賃金や給与のインセンティブが弱まります。

パーパスブランディングの事例

繰り返しになりますが、パーパスブランディングとは企業経営をパーパスに基づいて行うことを通じて企業のブランディングを図ることです。企業の存在意義を適切に社内外に発信することで、社員や消費者だけでなく社会からの共感と支持を広く得て、長期的に企業のブランド価値を高めることを目的とします。

ここでは、パーパスブランディングの事例を2社ご紹介します。

ソニー

ソニーのパーパスは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」です。

2019年に新しく就任したCEOが全世界の社員に対し呼びかける形で、これまでのMVVを見直し、パーパスが決定されました。

CEO室や人事部、ブランド戦略部、広報部などによる「P&V事務局」の先導で、パーパスの社内への浸透を図っています。対外的には、経営方針説明会でCEO自らがパーパスを軸とした経営方針を語るなど、積極的な発信を行ってきました。

コロナ禍でエンターテイメントの意義やあり方が見直されるなか、従業員が矜持をもって仕事に取り組めたのは、パーパスのおかげだという声もあります。

ネスレ

ネスレのパーパスは、「生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献します」です。

このパーパスに基づいて、ネスレがプラスの価値を与えうる領域として、個人と家族・コミュニティ・地球という3つの領域を定義し、それぞれの分野において2030年までの長期目標と中期コミットメントや数値目標を設定しました。

ネスレは、個人と家族の領域では栄養の提供を、コミュニティの領域では農村開発支援を、地球の領域では環境問題への貢献を掲げています。

パーパスブランディングにはインターナルコミュニケーションが欠かせない

企業の社会的存在意義がますます厳しく問われる時代となり、パーパスブランディングは大企業の単なるトレンドではなく、どの企業も積極的に取り入れるべきブランディング手法になると考えられます。

経営者や有識者には注目されているパーパスの考え方ですが、ビジネスの現場で働く人々の理解はなかなか追いついていないというのが現状です。パーパスブランディングを実現するためには、単にパーパスを対外的に発表するだけでは足りません。

まずはパーパスを実際の業務に落とし込むことで、社員にその重要性と自社で働く意義を感じてもらい、社内にパーパスを浸透させる取り組みが必要でしょう。社内において効果的なパーパスブランディングを実施するためには、コーポレート部門による社内発信だけではなく、実際の業務を通じた気付きや、各職場での対話など、双方向のインターナルコミュニケーション施策を通じて社員一人ひとりが納得し、腹落ちすることが欠かせません。

インターナルコミュニケーションの手法は数多く存在し、どの手法が効果を発揮するかは組織の状況によって異なります。インターナルコミュニケーションでバーパスブランディングを推進する際にお困りのことがありましたら、「働く人の体験」を中心に置いた組織マネジメント支援しているソフィアまでぜひご相談ください。