コレクティブインパクトとは?5つの特徴・企業メリット・事例まで徹底解説

目次

コレクティブインパクトは2011年に提唱された新しい概念で、まだ聞きなじみがない方もいらっしゃるかもしれません。平たく言うと、企業や行政、NPOなど異なる強みを持つ主体が手を取り合って協働するアプローチを指します。近年、企業の社会的責任(CSR)やSDGsへの関心が高まる中、大企業でも注目すべき取り組みとして脚光を浴び始めているのです。

では、具体的にコレクティブインパクトとは何なのか、従来の協業と何が違うのか、そして企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。本記事では、その定義から実践事例まで、一緒に見ていきましょう。

コレクティブインパクトとは

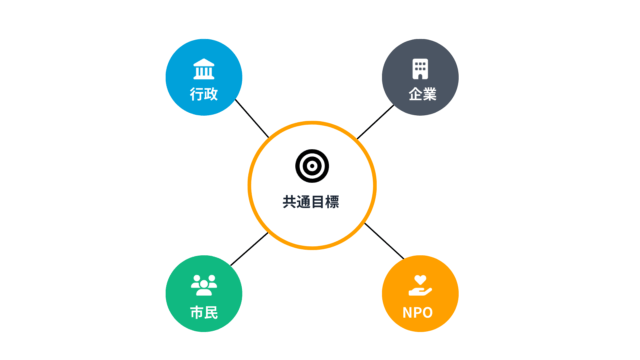

コレクティブインパクト(Collective Impact)とは、社会課題を一つの組織だけで解決しようとするのではなく、行政・企業・NPO・市民など多様な主体が共通の目標を掲げて互いの強みを出し合いながら課題解決をめざす協働アプローチのことです。米国のコンサルティング会社FSGに所属するJohn Kania氏とMark Kramer氏が2011年に発表したスタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー誌の論文で提唱されました。直訳すれば「集合的なインパクト(社会的成果)」という意味で、単発的なCSR活動や従来のコラボレーションとは一線を画す新しい枠組みと言えるでしょう。

近年ではコレクティブインパクトの概念自体も進化しつつあります。例えば当初あまり言及されていなかった「エクイティ(公正性)」の視点が重視され、当事者となる地域住民の意思決定参加やデータの属性別分析による不公平の是正などが重要な要素として再定義され始めています。これはコレクティブインパクトが単なる手法ではなく、「より良い社会のあり方」に関わる包括的な考え方であることを示していると思いませんか?

つまりコレクティブインパクトは、単に複数の組織が集まるだけでなく、「社会をどう変えたいのか」というビジョンを共有し、その実現に向けてデータに基づき協働する長期的プロセスを指すのです。

協業やコラボレーションと何が違うのか?

「異なる組織が協力する」と聞くと、従来の企業間協業や産官学連携、一般的なコラボレーションと大差ないようにも思えますね。しかしコレクティブインパクトは、明確に定義された5つの条件(特徴)を全て満たしてはじめて機能する点で、従来の協業モデルとは異なります。逆に言えば、これらの条件のどれか一つでも欠けると真のコレクティブインパクトには至らず、従来型の断片的な協働にとどまってしまうのです。

例えば、単発の業務提携やイベント共催では互いに情報交換や協力は行いますが、共通のビジョンや共有のKPIまでは設定しないケースがほとんどでしょう。コレクティブインパクトでは参加者全員が「誰の、どんな課題を、どれくらいの期間でどの程度解決するか」というゴールを最初に合意し、さらに成果を測る指標体系まで共有します。このように従来の協働と比べて戦略性と継続性が格段に高い点が、コレクティブインパクトの最大の特徴と言えるでしょう。

また、コレクティブインパクトでは専任の調整組織(後述するバックボーン組織)がハブとなって参加団体間の合意形成やデータ管理、資金確保まで担います。一般的な協業では各参加者が緩やかに連携するだけでバックボーン組織は存在しないことが多く、この違いも大きなポイントです。

要するに、コレクティブインパクトは「協業の進化形」とも言えるものであり、単なるコラボでは成し得ない広範囲で持続的な社会変革の実現を目指すアプローチなのです。

コレクティブインパクト成功の5つの特徴・条件とは?

ここまで、コレクティブインパクトの概要についてご紹介してきました。では、具体的にどのような条件が揃えば成功するのでしょうか。

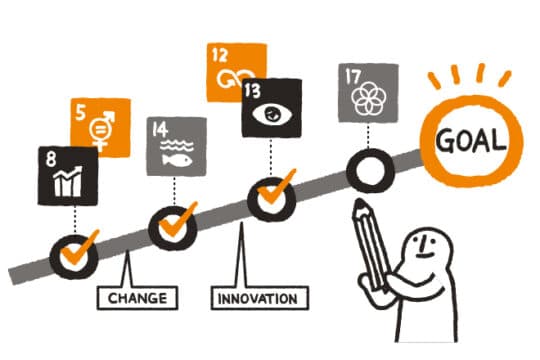

コレクティブインパクトを語る上で欠かせないのが、5つの特徴(成功要件)です。これらは2011年の提唱論文で示され、その後の多くの実践事例から「欠けてはならない条件」として認知されています。五つの条件は相互に絡み合ったチェーンのようなもので、一つでも不足すると連携全体が機能不全に陥ります。以下に5つの条件を順に見ていきましょう。

共通のアジェンダ

すべての参加プレイヤーが共有する変革のビジョンを明文化したものです。「誰の、どんな社会課題を、どの程度の期間でどのように解決するのか」を全員で合意し、共通の使命として掲げます。単なるスローガンではなく、具体的なターゲット(例:「〇〇市内の子どもの貧困率を5年で半減させる」等)を定める点がポイントです。

共通アジェンダがあることで、参加団体それぞれの活動がバラバラな方向に進まず、全員が同じゴールを目指す指揮命令系統が生まれます。

共有の目標・評価指標

成果を測るための指標体系とデータの収集・評価方法を全参加者で共有します。単に活動量(アウトプット)だけでなく、最終的な社会的変化(アウトカム)を測定できるKPIを設定することが重要です。

例えば「就労支援プロジェクト」であれば、就職者数(アウトプット)だけでなく就職後の定着率や対象者の生活変化(アウトカム)まで追跡します。さらに、必要に応じて指標を属性(年代・性別・地域・所得層など)ごとに分解し、不均衡や取り残されている層がないか確認します。

こうしたデータドリブンな評価により、参加団体は共通の物差しで進捗を把握し、互いの成果を比較・学習しながらプロジェクトを改善できるのです。

相互に補完的な活動

関与する多様な主体が、それぞれの得意領域を活かして役割分担しながら協働します。例えば「行政は制度設計・規制整備」「企業は技術提供・資金拠出」「NPOは現場での伴走支援」「市民は当事者視点の提供や監視役」といった形で、各プレイヤーの強みが交差するように活動をデザインします。

重複や無駄を避け、全員で一つの大きな目標に向かって協調するための役割調整が行われるのが特徴です。これにより「単独では実現できなかった成果」を引き出し、お互いの活動が相乗効果を生む体制を築きます。

継続的なコミュニケーション

参加組織間で定期的かつ継続的なコミュニケーションを図ります。信頼関係の構築や共通認識の維持のため、関係者が頻繁に顔を合わせて意見交換・情報共有する仕組みを持つことが重要です。

誤解や不信感を防ぎ、疲弊を減らすためにもオープンかつ双方向的な対話の場を継続します。具体的には定例会議やワークショップ、オンラインでの情報共有プラットフォーム等を活用し、プロジェクト内で常に学習と調整が行われる環境を整えます。

継続的コミュニケーションによって「相手の立場を理解し合う関係性」が醸成され、困難に直面した際も粘り強く協働を続ける原動力となるでしょう。

バックボーン組織

プロジェクト全体を支える専任の支援組織の存在も不可欠です。バックボーン組織は、参加団体とは独立した立場で連携のハブ(中核)となり、全体方針の策定、合意形成のファシリテーション、データの統合管理、会議体の設計、資金調達支援、行政・コミュニティへの働きかけ(アドボカシー)など、見えない基盤部分を一手に引き受けます。

いわばオーケストラでいう指揮者兼マネージャーのような役割であり、各プレイヤーが活動に集中できるよう調整に徹する存在です。バックボーン組織の運営には人件費や調整費用など相応の投資が必要ですが、これを単なる間接コストではなく「成果達成のための必要経費」と位置づけ、きちんとリソースを割り当てることが成功の分水嶺になります。

以上の5条件が揃って初めて、コレクティブインパクト型の協働は真価を発揮します。裏を返せば、従来の多団体協働が失敗しがちな原因は今述べたいずれかの欠如にあるとも言えるでしょう。特に「共通のアジェンダ」や「バックボーン組織」の不在はプロジェクトの迷走を招きかねません。逆にしっかりした合意事項と支援体制があれば、組織の垣根を越えた協働でもブレずに目標達成へ進めるのです。

なぜコレクティブインパクトが必要とされるのか?

現代の社会課題は少子高齢化や貧困、気候変動など複雑化・巨大化が進み、一つの組織だけでは解決困難なケースが増えています。かつては企業のCSRや行政の福祉政策、NPOの支援活動といった取り組みが個別に進められてきましたが、問題のスケールが大きくなった今、それぞれが孤立したままでは根本的な解決に至りにくいのが実情です。

実際、東日本大震災(2011年)以降、日本でも「一社では大きな社会課題は解決できない」という認識が企業間で高まり、多くの企業が自社の事業を通じて社会課題解決に関わろうと模索し始めました。経団連の調査でもNPO/NGOと協業している企業は8割を超えるとの結果が出ており、企業が自社を超えた協働に乗り出す動きが主流になりつつあります。このような背景から、「異業種・異セクターが結集して課題に挑む」コレクティブインパクトの意義が増しているのです。

さらに企業を取り巻く世間の目も変化しています。企業が利益を追求するのは当然としても、「社会課題に企業がどう向き合っているか」という姿勢が厳しく問われる時代になりました。SDGs(持続可能な開発目標)の浸透やESG投資の拡大もあり、社会的インパクトを生み出す企業活動は企業価値評価の重要な要素となっています。

こうした中、コレクティブインパクトに参画することは「自社だけではなく社会全体の課題解決に本気で取り組んでいる」というメッセージを発信することにもつながります。実際、複数の団体が協力するコレクティブインパクト型の取り組みに参加することで、自社のビジネスの幅が広がり、新たな市場機会やイノベーション創出につながる可能性があるとも指摘されています。

組織内コミュニケーションの課題から見える協働の重要性

加えて、組織内部の状況に目を向けても、コレクティブインパクトが必要とされる理由が見えてきます。

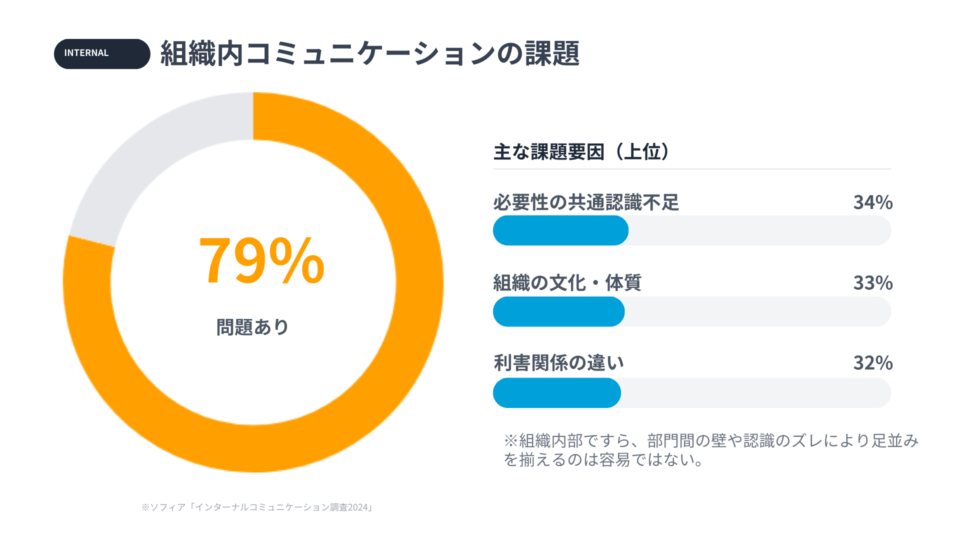

弊社ソフィアが2024年に実施したインターナルコミュニケーションに関する調査では、社内コミュニケーションに「大いに問題がある」「多少問題がある」と答えた人が合わせて79%に達しました。言い換えれば、社内コミュニケーションにレッドサイン(約8割が問題意識を表明)している企業が大半だということです。

具体的な課題としては「必要性の共通認識が不足している」(34%)、「組織の文化・体質の問題」(33%)、「利害関係の違い」(32%)などが上位に挙がり、部門間で目的や優先事項が共有されず各部門が局所最適に陥っている(自部門の利益や目標を優先する)傾向が浮き彫りになりました。また「部門内も部門間も!各所に見られる組織の軋み」という指摘があるように、コミュニケーションの断絶は社内のあらゆる所で生じ得ます。

忙しさによる対話不足(26%)やスキル不足(27%)も相まって、一つの組織内部ですらステークホルダー(経営層・各部門・従業員)の足並みを揃えることは容易ではないのです。

このような状況を踏まえると、異なる組織同士が連携して社会課題に挑む際にも、共通認識の形成や利害調整がどれほど重要かが理解できるでしょう。コレクティブインパクトはまさに、複数の主体が一枚岩となるための仕組みとプロセスを提供するものです。共通のアジェンダ策定や継続的コミュニケーションといった条件は、複雑な協働を成功させるための処方箋と言えます。

ひとつの企業では解決できない難題だからこそ、オールジャパン体制で臨む――コレクティブインパクトには、こうした現代のニーズに応える力が期待されているのです。

コレクティブインパクトに取り組むことで企業にはどんなメリットがある?

社会課題解決への新たなアプローチとしてのコレクティブインパクトは、参加する企業にも様々なメリットをもたらします。大企業の広報部門・経営企画部門の視点から、主な利点を以下に整理しましょう。

企業の社会的姿勢を明確に示せる

行政やNPOと協働して社会課題解決に取り組むことで、自社が社会的使命や大義を重視していることを内外に示すことができます。特に行政との連携プロジェクトでは官公庁から情報発信される機会も多く、企業が単なる営利追求にとどまらず公共の課題にコミットしている姿勢をアピールできます。

昨今は企業の社会貢献への姿勢が株主や消費者から注目されており、コレクティブインパクト参画は企業ブランディングやレピュテーション向上にもつながるでしょう。「社会課題に本気で向き合う企業」というイメージは、広報メッセージとしても強力です。

異業種連携による新たな市場創出・事業拡大

これまで競合関係にあった企業同士でも、「社会課題の解決」という大きなテーマを共有することで協働が可能になります。従来はビジネス上相手にならなかった異業種との連携から、思わぬイノベーションや新サービスが生まれることもあります。

実際、デジタル技術の進展で業界の垣根が薄れつつある現在、生活者視点では業種横断の統合的なソリューションが求められています。コレクティブインパクトを通じて他業種と連携することで、従来にはなかった発想やリソースが組み合わさり、新市場の開拓や事業機会の拡大をつかむきっかけが得られるでしょう。「協業では得られなかった気づきや技術の融合が起こせる」という点で、企業にとっても大きなメリットです。

多様な人材・知見との交流機会が増え組織学習が進む

社会課題解決のプロジェクトには、自社の従業員だけでなく行政職員やNPOスタッフ、地域のボランティアなど普段接点のない多様な人々が関わります。コレクティブインパクトに参画すれば、そうした外部の人材と協働する中で新たな視野や知見を得ることができるでしょう。

日常業務だけでは得られなかった気づきや視野の拡大につながり、社員個々の成長機会にもなります。また、他組織とのネットワークが広がることで、自社にとって将来的に有益な人脈形成にも寄与します。企業にとってはオープンイノベーションの契機ともなり、組織全体の学習能力向上や変化対応力の強化につながる点は見逃せません。

社員のエンゲージメント(やりがい・誇り)が高まる

社員、とりわけ優秀な人材ほど「自分の仕事を通じて社会に貢献したい」という思いを強く持つ傾向があります。コレクティブインパクトでは、一社単独では取り組めない社会的意義の大きい課題に携わることができるため、社員にとっても貴重な経験となるでしょう。

自社の業績向上だけでなく社会課題の解決に一端を担っているという意識は、社員のモチベーションや誇りにつながります。「会社が社会の役に立っている」という実感を持てること自体がエンゲージメントを高め、離職防止や人材定着にもプラスに働くでしょう。特にミレニアル世代以降の若い社員はSDGsなど社会課題への関心が高いため、こうした取り組みを行う企業は優秀な人材の獲得・維持にも有利になると考えられます。

以上のように、コレクティブインパクトへの参画は社会にとって有益であるだけでなく、企業自身にも戦略的メリットをもたらします。単なる慈善ではなく「社会価値」と「企業価値」の両立を図れる点で、経営企画や広報の観点からも追求する意義は大きいと言えるでしょう。

日本国内ではどんなコレクティブインパクトの事例がある?

コレクティブインパクトは海外発の概念ですが、日本でも徐々に実践例が生まれてきています。まだ数は多くありませんが、行政・企業・非営利組織・市民が連携した先進的な取り組みがいくつか存在します。ここでは日本国内の代表的な事例をいくつかご紹介しましょう。

渋谷区「スタディクーポン・イニシアチブ」

金銭的理由で塾に通えない中学生に塾代クーポンを提供する教育格差解消プロジェクトです。2017年に渋谷区・公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(CFC)・NPO法人ETIC.・民間企業・市民ボランティアなどが結集し、日本初の行政・NPO・企業・市民協働による教育支援モデルとして開始されました。

クラウドファンディングで集めた寄付金を原資に「スタディクーポン」を発行し、渋谷区内の生活困窮世帯の中学生に配布。生徒たちはそのクーポンで自分が選んだ学習塾や家庭教師サービスを利用できます。行政の呼びかけのもと、多様な団体が「みんなの力で教育格差をなくそう」という共通ビジョンに賛同して集まったコレクティブインパクトの成功例として注目され、現在は渋谷区による公的事業へと発展しています。

文京区「こども宅食」

都市部の子どもの貧困対策として、生きづらさを抱える家庭に定期的に食品を届けるモデルです。2018年に東京都文京区が一般社団法人RCFや認定NPO法人フローレンス、キリン株式会社、セイノーホールディングスなどと立ち上げました。

単に食料を配るだけでなく、食品を届けることをきっかけに家庭と行政・支援団体がつながり、必要な福祉サービスや相談支援につなげていくのが特徴です。資金面では企業や個人からの寄付に加え、ふるさと納税制度も活用し、返礼品を用意しない代わりに集まった寄付を事業推進に充当しています。

行政(文京区)・複数の企業・NPO等から成るコンソーシアム形式で運営されており、官民が役割分担しながら子どもの貧困という課題に挑む国内有数のコレクティブインパクト事例です。このモデルは他自治体にも広がりつつあります。

ギラヴァンツ北九州「資源循環型スタジアム実証実験」

Jリーグのサッカークラブであるギラヴァンツ北九州が主催し、スタジアムで出るごみを資源循環する実証実験として2022年に行われました。スタジアム来場者に生分解性樹脂製の飲料カップを提供し、使用済みカップを回収して堆肥化。その堆肥を地元高校の農園で野菜栽培に活用し、収穫した野菜を再びスタジアムで販売するという循環型の仕組みを構築しました。

このプロジェクトには北九州市、ギラヴァンツ、電通、三菱ケミカル、NTTビジネスソリューションズ、ウエルクリエイトなど多数の企業・団体が参加し、それぞれの技術やネットワークを持ち寄っています。スポーツの場を活用した地域循環共創の取り組みとして注目を集め、環境分野のコレクティブインパクトの好例となりました。

中野区「リユース容器シェアリングサービス実証実験」(東京都中野区)

2024年2月にスタートした、使い捨てプラスチック削減を目的とするコレクティブインパクト型プロジェクトです。中野区が主導する「なかのSDGsパートナー」制度の一環で、キリングループやスタートアップ企業のカマン、地元飲食店、コンビニエンスストア、オフィスビル管理者などが協働しています。

具体的には、繰り返し使えるリユース容器「Megloo(メグルー)」を食品提供の場で使用し、区内各所に回収ボックスを設置して容器を回収・洗浄・再利用する仕組みを検証しました。キリンホールディングス本社(中野区)も参加企業の一つで、自社オフィスに回収ボックスを置き社内のプラごみ削減にも取り組んでいます。

こうした企業横断の協働によって中野区全体でプラスチックごみとCO2排出を削減しようという試みであり、キリンはこの取り組みを「中野区でのコレクティブインパクトの創造」と位置付けています。企業・自治体・ベンチャーが結集した都市型サステナビリティ施策として、成果が期待されています。

これらの事例はいずれもまだ始まって数年程度と新しいものですが、徐々に成果が報告されつつあります。日本ではコレクティブインパクトの取り組みは決して多くはないものの、近年になって大手企業や自治体を中心に少しずつ増えてきました。今後さらに複雑化する社会課題の解決手法として、そして企業にとっても社会的価値創出と経営課題解決を両立する戦略として、国内でもコレクティブインパクト型プロジェクトは広がっていくことが予想されます。

ぜひ上記の事例も参考に、自社で取り組めるテーマがないか検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

コレクティブインパクトは、「集合知」によって社会課題を解決しようとする新しいコラボレーションモデルです。元々、日本企業には事業活動と社会的責任を結び付けて考える文化が根付いていました。

例えば近江商人の経営哲学で知られる「三方よし」や、「日本資本主義の父」渋沢栄一の著書『論語と算盤』に通じる考え方は、現代で言うところのSDGs的な価値観そのものです。こうした精神は多くの日本企業に脈々と受け継がれてきました。その意味で、複数の主体が協力して社会課題を解決するコレクティブインパクトの発想は日本になじみやすい土壌があるとも言えるでしょう。

一方で、実際にコレクティブインパクト型の取り組みを始めるハードルが高いのも現実です。収益性や即効性を優先するビジネスのあり方を変革し、社会課題の解決を優先に据える発想転換が求められるからです。売上が後からついてくるとしても、まずは社会的インパクトを優先するという覚悟が必要になります。

そのため国内ではまだ本格的な事例は多くありませんが、前述したように参画企業には多くのメリットがありますし、社会からの要請も高まっています。複雑化する社会課題の解決手法としても、企業成長における社会的価値創出の観点からも、今後ますますコレクティブインパクトに取り組む企業は増えてくることでしょう。