当事者意識とは?低い原因と高める方法・マネジメント手法を徹底解説

最終更新日:2026.01.28

目次

変化の激しい現代のビジネス環境において、組織の競争力を左右する最大の変数は、戦略の優劣ではなく、それを実行する社員一人ひとりの「マインド」にあるのではないでしょうか。

特に大企業においては、組織の細分化や業務の専門化が進むあまり、全体最適を考える視点が失われ、「それは私の仕事ではありません」というサイロ化(タコツボ化)した思考が蔓延しがちです。これこそが「当事者意識」の欠如です。

多くの人事担当者や経営層が「社員に主体性がない」「指示待ちの姿勢が抜けない」という課題に頭を抱えています。

しかし、これを個人の資質や性格の問題として片付けてしまっては、根本的な解決には至りません。

わたしたちの調査では、国内企業のインターナルコミュニケーションにおいて、デジタルツールの導入率が76%に進んでいる一方で、会社の戦略やビジョンに対して「共感している」と回答した社員はわずか1割(約10%)にとどまるという衝撃的な結果が出ています。

チャットツールや社内ポータルといった「器」は整備されても、そこで交わされる情報の質や、社員の心(マインド)が組織の方向性と繋がっていない現状が浮き彫りになりました。

この記事では、この「当事者意識」について、心理学的オーナーシップ(Psychological Ownership)の学術的知見や、最新の「インターナルコミュニケーション実態調査2024」のデータを交えて徹底的に解説します。

なぜ社員は当事者意識を持てないのか、その背景にある組織構造的な「三重苦」とは何か、そして「静かな退職(Quiet Quitting)」を防ぎ、組織全体のパフォーマンスを最大化するために人事が明日から打てる具体的な施策(ジョブ・クラフティングや1on1の実践)まで、網羅的なハンドブックとして提供いたします。

当事者意識とは?

定義と本質的意味:「自分ごと」と「他人ごと」の境界線

当事者意識とは、問題やテーマに対して、「自分が解決する/自分が行動する」という意識のことです。誰かが解決してくれる、やってくれる、という「他人ごと」ではなく、「自分ごと」として考えることは、ビジネス、業務の文脈でも非常に重要です。

企業は、理念の体現や、事業計画の推進、個々の業務に対してできる限り、担当する社員に当事者意識を持ってもらうことを求めています。当事者意識を持っていない周囲のメンバーや部下などに対して、「なぜ当事者意識が持てないのだろう」とやきもきすることも多いのではないでしょうか。

ビジネスにおける当事者意識は、単なる精神論や根性論ではありません。それは「この仕事の結果に対して、自分が最終的な責任を持っている」という強いオーナーシップの感覚です。

英語では「Sense of Ownership」と表現され、自分がその対象(業務、プロジェクト、組織)の精神的な所有者であるという感覚を指します。

この感覚を持っている社員は、上司からの指示を待つことなく、状況を自ら判断し、最適な行動を選択します。

例えば、プロジェクトで予期せぬトラブルが発生した際、「誰かが対応するだろう」と静観するのが「他人ごと」の態度であり、「これは自分が解決すべき問題だ」と即座に動くのが「自分ごと(当事者意識)」のある態度です。

この差は、個人のパフォーマンスだけでなく、組織全体の俊敏性(アジリティ)と成果に決定的な影響を与えます。

辞書的定義と日本型組織の構造的課題

当事者意識の定義を辞書から引用します(Weblio辞書より)。

『何らかの物事やプロジェクトなどに参加している当事者である、関係者である、という意識のこと』

日本企業の多くは、組織構造上の工程分業や、管理職を中心とした階層構造などによって、複数の人間が連動して一つの仕事に取り組むことが前提になっています。

そうした中では当然、「責任を負うのは管理職、実行するのは部下」「自分たちの責任範囲は工程①であり、工程②については全く触れることがない」というような状況が発生します。

このとき、「自分の担当ではないが、工程②の改善案を思いついたので、その担当者と話してみた」「自分は責任を負う立場ではないが、この取り組みは会社にとって重要なことなので、出来る限り良い仕事となるよう工夫した」という社員がいれば”当事者意識が高い”といえるでしょう。

しかし、この「気づいた人がやる」という日本的な美徳に依存した当事者意識は、現代の組織構造においては限界を迎えています。特に大企業においては、業務が細分化・専門化されすぎており、隣の部署が何をしているのか全く見えない「サイロ化」が進行しています。このような環境下では、個人の善意に頼るだけでは、組織横断的な課題解決は生まれません。

ジョブ型雇用と「三遊間」の責任所在

しかしながら、「同一賃金同一労働」など職務記述の明瞭化の動きもある中で、個々の本来の役割や、規定されている賃金を超えた働きを会社側が期待するばかりでは、労働者に対して理不尽な圧力ともなりかねません。

企業は、社員に対して高い当事者意識を持つことを期待し、自主的・自律的な行動や学習を促進する一方で、制度や仕組みの上で、社員の自主的・自律的な取り組みを柔軟に評価することが必要です。

また、ジョブ型によって個々人の仕事の範囲を特定し、業務範囲をしっかり可視化したうえで賃金と職務の公平性を保ち、人財の流動性に対応していく流れが大企業を中心にあります。

しかし、ジョブ型の弊害として、ジョブとジョブの間にある三遊間の仕事やミスは、一体誰の責任なのか?という問題が生じてくるでしょう。

ジョブ型がむしろセクショナリズムを生み、生産性を下げる可能性があることにも留意が必要です。ここで目を向けるべきなのが当事者意識なのです。海外ではオーナーシップと呼ばれ、重要視されています。

野球に例えるなら、ショート(遊撃手)とサード(三塁手)の間に飛んだボールを、「それは私の守備範囲ではない」と言って見送れば、チームは負けてしまいます。ジョブ型雇用における職務記述書(ジョブディスクリプション)は、あくまで「最低限の役割定義」に過ぎません。組織の競争力は、定義された役割の「隙間(三遊間)」に落ちるボールを、いかに主体的に拾いに行くかによって決まります。

この「定義外の業務」を自ら発見し、組織全体の最適化のために行動できる能力こそが、現代における真の当事者意識といえるでしょう。

学術的視点:「心理的所有感(Psychological Ownership)」の理論

当事者意識をより深く、体系的に理解するために、組織心理学における「心理的所有感(Psychological Ownership)」の理論を参照することが極めて有効です。

Van Dyne & Pierce (2004) らの研究によれば、人は法的な所有権(株の保有など)がなくとも、特定の対象に対して「これは自分のものだ(It is mine)」という強い心理的な感覚を持つことができます。

この心理的所有感は、以下の3つの主要なルート(形成要因)を通じて醸成されます。これらは、人事が施策を検討する際の重要なフレームワークとなります。

1. コントロールの実感(Control over target)

対象に対して自分の意思で影響を与えられる感覚です。「自分が動けば結果が変わる」という効力感ともいえます。職場での具体例としては、裁量権の付与、意思決定への参画、業務プロセスの改善提案、ジョブ・クラフティングなどがあります。これが不足すると、「どうせ言っても変わらない」という無力感(学習性無力感)を生み、指示待ち人間化してしまいます。

2. 親密な知識(Intimate Knowledge)

対象について深く知っている、熟知している状態です。情報へのアクセス権があることが重要です。職場での具体例としては、経営情報の透明性確保、社内報による背景情報の共有、他部署の業務理解などがあります。これが不足すると、会社の方向性が分からず、不安や疎外感を感じ、「よそよそしい」関係になってしまいます。

3. 自己の投資(Investment of Self)

時間、労力、アイデア、情熱など、自分自身のリソースをその対象に投下した事実です。職場での具体例としては、新規プロジェクトへの参画、困難な課題への挑戦、手塩にかけて育てた後輩などがあります。これが不足すると、仕事に対する愛着が湧かず、単なる「作業」として処理するようになります。

これら3つの要素が満たされたとき、社員は組織や仕事に対して強力な当事者意識(心理的所有感)を抱くようになります。逆に言えば、当事者意識が低い組織では、これら3つのいずれか(あるいは全て)が欠落している可能性が高いのです。

社員は、何に対して当事者意識を持つのか

「当事者意識」を高めると一口に言っても、立場や役割、もしくは場面によっても、その対象はさまざまです。企業の中で、社員は、何に対して当事者意識を持つことが求められているのでしょうか。

経営・事業課題に対する当事者意識

経営上の課題、事業上の課題に当事者意識を持つということは、「経営目線」でものごとを考えることといえます。経営層はもちろんのこと、経営層と直接やり取りする各部門のマネージャーや、その部門内のチームリーダーなどは、こうした意識を持つ必要があるといえます。

経営状況や市場の状況を捉えながら、「売上向上」「シェア向上」「事業の持続可能性」「社員の労働環境」など、大局的な観点で、成果を高めるための方法を考えることとなります。

成果を上げたいと思うことは、会社に貢献したいという気持ちに他ならず、これは「会社への当事者意識」つまりは会社へのエンゲージメントの向上につながります。

また、より現場に近いシーンで、たとえば小売業界の企業において、店舗スタッフ自身が、「最近のニュースを見ると、今期は需要が冷え込んでいて、来客数自体は減ることが考えられるため、客単価を高めなければならない。

そこで、単価の高い商品を目立つように陳列した方がいいのではないか?」というようなことを考えたとしても、そのために必要な権限が与えられていない可能性もあります。

もちろん、そうした視点を持つこと自体は称賛されるべきことで、革新につながる可能性も十分あるものですが、「役割分担」という点を考えると、通常店舗スタッフはおもに「顧客満足」に対する当事者意識を担うことが期待されています。次の項目で詳しく述べていきます。

業務目的に対する当事者意識

上記の店舗スタッフの例でいう「顧客満足」に対する当事者意識は、すなわち「業務目的」に対する意識です。顧客に商品を販売するという店舗スタッフの役割においては、さまざまな業務プロセスが存在します。それらのプロセスを遂行する際に、単に「商品を販売する」だけでなく、「顧客満足度を向上する」なども目的として意識されていれば、業務の質は変わってくるでしょう。

たとえば、”淡々とレジ打ちを行う”だけでなく、”レジ打ちを素早く効率的に行う”、”次に並んでいるお客さんに積極的に声をかける”、”客数が多い時には他のスタッフにも声をかける”などの発想が生まれ、そのプロセスの改善につながるかもしれません。同時に、「購入する点数が少なければ、顧客自身が自分でレジを通した方が早いのでは?」というような、潜在的なニーズの発見も生まれることでしょう。

先に述べたマネージャー・リーダー層の「大局的な経営目線」と、店舗スタッフの例で述べた「顧客に対する現場目線」を分担し、それぞれの当事者意識のもとに改善を重ねることで、企業活動は成長していきます。

社会課題に対する当事者意識

先に挙げた1、2とは少し趣が異なり、より高次な概念といえます。すなわち、経営層、管理職層、スタッフ層、いずれの社員も関わるものです。

「企業とは、社会の公器」という言葉もありますが、ほとんどの企業は、社会の存続や発展、人々のより良い暮らしに直接的または間接的につながっています。しかしそれは、工程の切り分けが進むほど、個人には見えにくくなってしまうものです。

ドラッカーが著書の中で述べた、「三人の石切工」という有名な話があります。 (「マネジメント(下)」PF.ドラッカー著 ダイヤモンド社 87ぺージ)

1人の石切工は、「何をしているのか?」と問われ、「石を切って、生計を立てている」と答え、 ある1人は、自信満々に「国中で一番上手く石を切っている」と答え、 さらにまた別の1人は、目を輝かせながら、「大寺院をつくるため、石を切っている」と答えたというものです。

生計を立てることも重要で、そのプロセスに深く習熟することももちろん重要ですが、最もモチベーション高く、また業務に様々な工夫を凝らして働くのは、3人目の石切工であることは間違いありません。

現代の組織においては、この「大寺院」にあたる社会への大きな貢献像については、企業が明確に示し、伝える必要があるでしょう。

しかしながら、これは中々難しいことです。とはいえ、誰もが自身の組織や仕事が尊いもので、重要な事であると自覚したいことは承知しておきましょう。

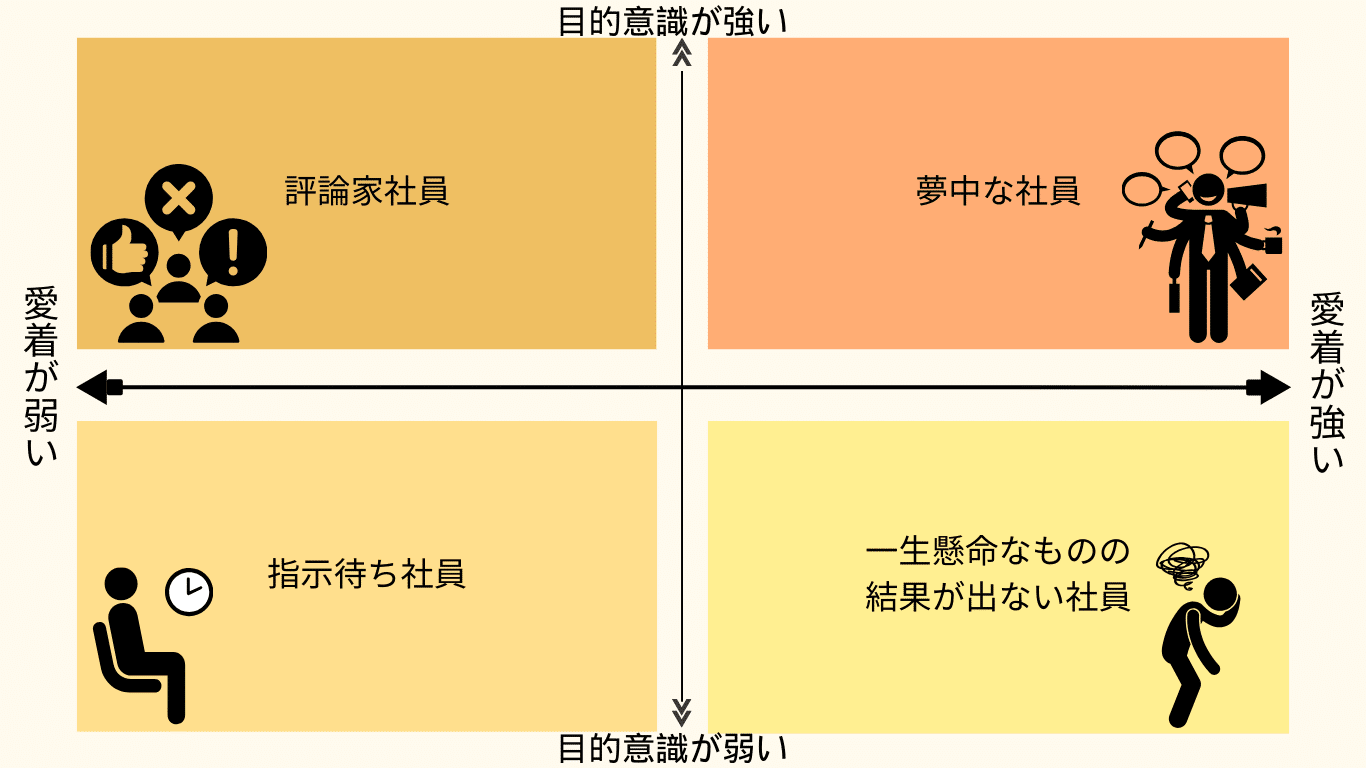

当事者意識を持つ対象と一体化している状態

主客合一と健全な距離感

当事者意識とは、平たく言うと誰か、もしくは仕事、ブランドなどへの愛着です。当事者意識を持っていないとされる人は、仕事に当事者意識を持っていないだけで、仕事以外の自分の家族や趣味や好きなモノには当事者意識を持っています。この愛着を持った状態は、学習への意欲が高く、とても夢中になっている状態です。

西田幾多郎によって提唱された「主客合一」という哲学の概念がこれにあたります。「主客合一」とは、個々の人間としての主体が客体を認識する場合にそれと一体化するようなことを言います。

「主客合一となる場合には、人間というのは純粋経験が最も大きくもっとも深く現れた状態ということでもあり、これが愛している状態でもあるわけである。」とされています。

母親が子供の所作から、教育などまるで自分のことのように、子供に対して介入するのは、言わば職場で言うところのマイクロマネジメントです。

自分ごと化や当事者意識を突き詰めると、会社や課題に対して強力な固執を生みます。これは、悪い意味での独りよがりな思い込みにつながり、排他性を持った全体主義的な思想として企業・組織内に浸透する危険性があるということです。

この状態を回避するには、客観的に自社を見つめること、つまり他人ごとの視点が大切です。他人ごとは、ネガティブな言葉として使われることが多いですが、会社や課題から距離を置き、俯瞰して会社や課題に向き合えるとも解釈できます。状況に応じて自分ごと化したり、他人ごととして距離を置いたりできることが本質的な当事者意識といってよいでしょう。

健全な当事者意識とは、熱狂的な没入(主客合一)と、冷静な観察(客観視)を行き来できる状態です。「自分の会社だからこそ、あえて外部の視点で批判的に見る」というメタ認知能力が、組織の自浄作用やイノベーションには不可欠です。

社員の当事者意識が高いことで得られるメリット

ここまで、いくつかの観点から、当事者意識とはどのようなものか、について説明してきました。では、当事者意識が高いことで得られるメリットにはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、4つの主なメリットについてご紹介します。

主体性を持った行動ができる

社員が仕事を自分ごととして捉えるようになるため、業務をやり通そうとする責任感が社員に生まれます。業務を行う理由や達成すべき目標についても理解しているため、業務を通して会社の発展に貢献しようという気持ちで、主体性を持って行動するようになるでしょう。

意思決定のスピードが上がる

社員が仕事の目的や目標を理解して自分ごととして捉えるようになると、ひとつひとつの業務を単なる「上が決めた」「やらされている」タスクではなく、目的や目標の達成に向けた一連の流れの中で自分の果たすべき役割ととらえるようになります。

すると、何かの判断が必要な際などに人任せにせず自分で的確な選択をすることができたり、対処方法を自分から上司に提案したりできるようになります。「やらされていること」ではなく「自分がやるべきこと」という意識は意思決定の速さに結びつくのです。

モチベーションアップ

言われたことを機械的に取り組むより、自ら進んでやることのほうが意欲を高く持って取り組むことができるというのは自明のとおりでしょう。会社の発展を自己成長と結びつける社員も現れ、積極的に寄与しようと試みるようになります。

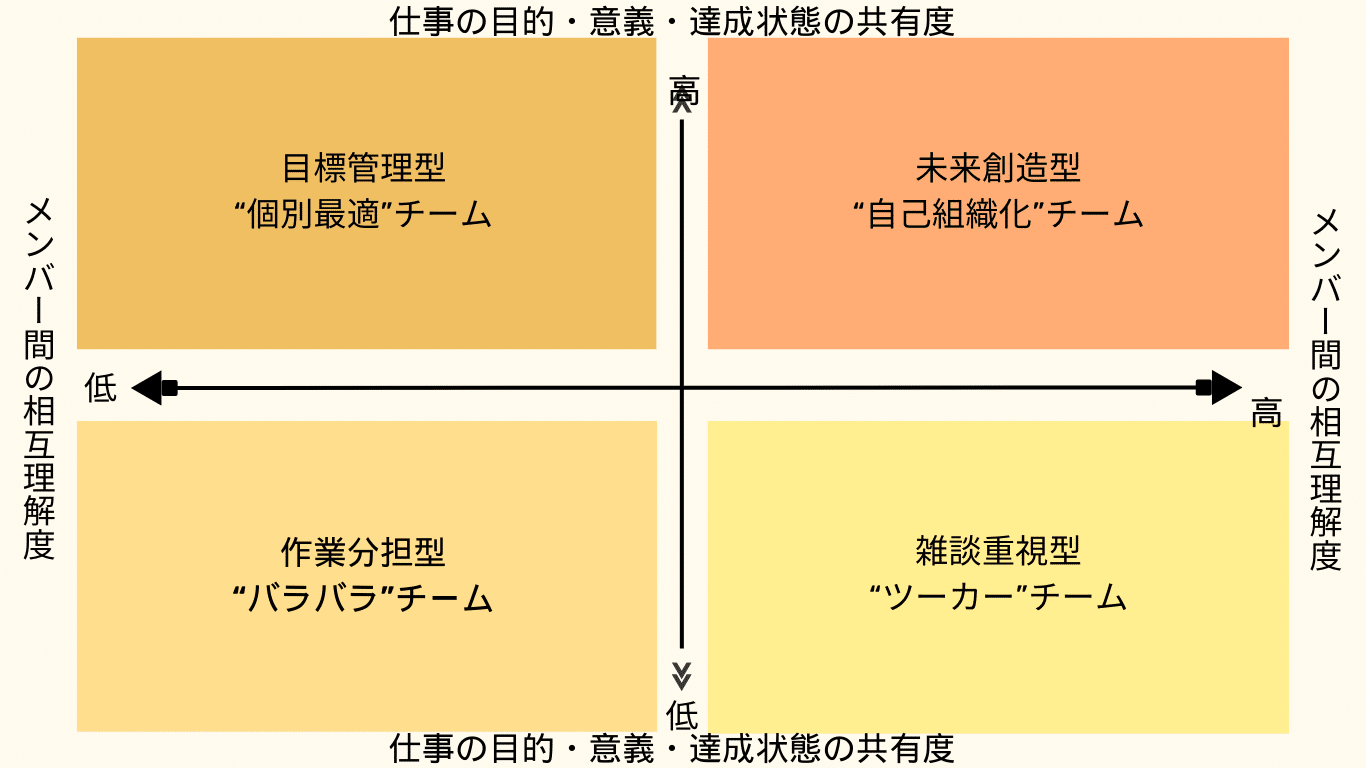

社員同士の相乗効果が見込める

成長意欲の高い社員同士が切磋琢磨するような組織風土が生まれれば、社員同士が相乗効果でさらなる力を発揮する組織体質へと生まれ変わります。社員同士のこうした横のつながりは、足し算の関係ではなく、掛け算の関係として増幅し、生産性や業務効率の向上、イノベーティブなアイディアの創出、その実行力へとつながるでしょう。

これは、課題を「個人的なミッション」として捉えることで、困難に対する粘り強さ(レジリエンス)が強化され、安易に妥協しなくなるためです。また、当事者意識の高い社員は、自律的にナレッジを共有する傾向が強く、組織全体の学習スピードを加速させます。

社員に当事者意識がないことで起こる問題

組織のリスクと「静かな退職」

ここまで、当事者意識が高い状態でもたらされる良い点について触れてきました。一方で、社員に当事者意識がないことで生じる現場での問題とはどのようなものでしょうか。これも具体的に見ていきます。

受け身、指示待ち(他人任せ) 自分が会社の物事を自分ごととして捉えられていないので、社員が積極的に仕事をしたり、自分から主体的に動いたりということをしなくなります。こうした受け身で指示待ちの状態では、社員自身に得られるものがないばかりか、チーム全体の士気を下げたり、イノベーションを阻んだり、生産性や業務効率の停滞を招いたりするでしょう。

責任感がない、責任逃れをする 会社の動向に関心がないので、仕事にも責任があると思えなくなります。最悪の場合、嫌なら辞めてもいいと思っているかもしれません。社員の当事者意識の低さから、会社が責任を負うべき重大なインシデントが発生するリスクも大いにあります。一時期相次いだ企業不祥事などもこの類です。

危機感がない たとえ会社の動向を左右する大きな仕事を任されたときでも、社員がリスクを自分ごとと捉えないため、危機感を持たなくなります。ミスだけでなく、情報漏洩などの大事故を引き起こす可能性もゼロではありません。

自己主張をしない 我関せずといったように、会社において自己主張をしなくなります。こうした無関心が蔓延すると社員のエンゲージメントが低下していくばかりです。消極的な社内風土が会社に広がり、発言が憚られる意識が生まれます。

変化を受け入れられない 当事者意識が低い人は、環境が変化することでストレスが高まることを嫌います。そのため、職場のコミュニケーションを良くしよう、業務を改善しようと積極的に振る舞う人や言動を排除しようとする同調意識が生まれます。組織は不活性な状態となり、イノベーションも起きません。

「静かな退職(Quiet Quitting)」の常態化 近年、世界的に注目されている「静かな退職」は、まさに当事者意識の欠如が常態化した姿です。退職届を出さずに会社には留まるものの、必要最低限の仕事しかしなくなる状態を指します。調査によると、日本でも若手を中心に約45%がこの傾向にあるとされ、組織の生産性を著しく低下させる要因となっています。

これは個人の怠慢というよりも、組織が当事者意識を持てる環境(コントロール感、親密な知識、自己投資の機会)を提供できていないことへの「無言の抵抗」とも捉えるべき現象です。静かな退職者は、会議で発言せず、新たなプロジェクトへの参加を避け、定時ぴったりに退社することを最優先とします。これが蔓延すると、熱意ある少数の社員に負荷が集中し、彼らまで燃え尽きて離職してしまう「負のスパイラル」が発生します。

社員の当事者意識が低い原因

上で挙げたような問題や、社員の当事者意識の低さは、多くの企業で見られます。当事者意識が低い、その原因はどこにあるのでしょうか。

目的と影響の不透明さ

自分の業務が会社にどのような影響を与えているかが理解できていない場合

に当事者意識が低くなります。なぜその仕事に取り組むのかという目的や、その仕事によって達成したい目標が明確でないと、なんのためにその仕事をやっているのかがわからないため、「やらされている感」が生まれます。「やらされている感」は自分ごとの逆、「他人ごと」の元です。

キャパシティの欠如(余裕がない)

2つ目は、自分のことで精一杯な場合

物事を考えるときには物理的、精神的にある程度の余裕が必要ですが、そのどちらかでも欠けてしまうと、人は主体的に考えることを放棄するようになります。

企業が個人にタスクを与えすぎてしまうとこのような状態に陥るリスクがあるため要注意です。

同調圧力と周囲の環境

3つ目は、周囲の状況がわからない場合

まわりがどのくらい会社にコミットしているかわからないと、自分がとるべき行動のレベル感がわからなくなり、当事者意識が育ちにくくなります。日本人はまわりを見て自分の足並みを揃える「出る杭にならない」考え方が身についているため、輪からあえて外れるような行動を恐れるためです。

失敗を許容しない組織風土

4つ目は、責任を負うことを避けたい場合

責任を負うことを避けたがる理由はその企業によって異なります。失敗を避ける(失敗を糾弾する)マネジメントが原因かもしれませんし、責任を負うリスクが大きい業務が原因かもしれません。この理由に当てはまるようであれば、その原因を見極める必要があります。

よく、失敗を許容するという文化を標榜しますが、これは失敗してもよいという文化でも風土でもありません。失敗を許容できるのは、目標や目指す状態に対してコミットしているというベースがあるためです。目標達成過程において、目標を未達もしくは諦めない限りは、失敗を失敗として認めず、学習の過程として解釈されるのです。失敗を許容し、目標を諦めるのは、本質的に失敗しているといえるでしょう。当事者意識とは、目標やあるべき姿へコミットする事で育まれ、それが学習としての失敗を許容する文化になります。

心理的安全性とは?定義や意味と誤解、本質的に高い職場状態や高める方法について解説!

注目されている概念に心理的安全性があります。心理的安全性の概念とは、取り入れる方法とは。本記事では、その起源…

情報共有の「三重苦」と構造的問題

さらに、構造的な要因として「情報の分断」があります。

弊社ソフィアの調査では、多くの企業における社内コミュニケーションにおいて、「情報がない」

「情報が遅い」「情報が見つからない」という「情報の三重苦」が発生していることが明らかになりました。

必要な情報にタイムリーにアクセスできない環境では、前述した心理的所有感の必須要素である「親密な知識(Intimate Knowledge)」が得られず、社員は組織に対して疎外感を感じます。

経営戦略やビジョンの背景情報が届かなければ、社員がそれを「自分ごと」として捉えることは不可能です。実際、同調査において、会社の戦略に「共感している」社員がわずか1割にとどまるという事実は、この情報環境の不備が当事者意識を阻害している大きな要因であることを示唆しています。チャットツールなどの「手段」は導入されても、そこで語られるべき「文脈(コンテキスト)」が共有されていないのです。

社員の当事者意識を高める方法

最後に、社員の当事者意識を高める方法を6つ解説します。

関係性の質を高める

まずは上司が部下に信頼されることが重要です。社員が責任を回避したがる原因としてマネジメントの問題があると先に述べましたが、部下が力を発揮できるようなマネジメントを上司が心掛けることが必要です。またそのためには、どのような仕事や責任を持たせるのかという点だけでなく、部下が安心して上司に相談できる信頼関係を築くなど、関係性の質を高めることも不可欠です。

具体的なアプローチ:1on1ミーティングの活用

関係性の質を高め、当事者意識を育むためには、定型的な業務報告を超えた対話(1on1)が有効です。ただし、単なる進捗確認では意味がありません。以下のような「オーナーシップを引き出す質問」を意図的に取り入れてみましょう。

当事者意識を引き出す1on1質問リスト(例)

主体性の喚起:「もしあなたがチームリーダーだったら、まず何を変えますか?」

裁量の拡大:「今の業務の中で、もっと裁量を持って(自分の判断で)進めたい部分はどこですか?」

障害の排除:「チームの目標達成のために、私がもっとサポートすべきこと、あるいは逆に『任せてほしい(手出ししないでほしい)』ことはありますか?」

未来志向:「このプロジェクトが終わったとき、どんなスキルや経験を得ていたいですか?」

これらの質問は、部下に「自分で決めていいんだ」「自分の意見が求められているんだ」というコントロール感を与え、心理的所有感を高める効果があります。

会社のビジョンに基づく目標を持たせる

社員自身の目標を会社のビジョンと重ね合わせることで、社員が自分の仕事を通じて会社の発展に貢献しようと思うようになり、そこから会社の動向を自分ごとと感じるようになります。近年では報酬の多寡よりも自己成長できる環境で就業先を選ぶ若手も多く、彼らの目標管理は当事者意識を高めるために重要です。

弊社ソフィアの調査では、経営戦略への共感が低い(約10%)現状が明らかになっています。ビジョンを「額縁の言葉」にせず、社員個人の業務と接続させるには、抽象的な理念を現場の文脈に翻訳する「インターナルコミュニケーション」の強化が不可欠です。経営層からの発信だけでなく、ミドルマネージャーが翻訳者となり、日々の業務がいかにビジョン実現に繋がっているかを語り続ける必要があります。具体的には、全社ビジョン(Big Picture)と個人の業務(My Work)を繋ぐ「ストーリーテリング」のスキルを管理職が身につけることが推奨されます。

意見交換の場を作る

タウンホールミーティングやディベート、各現場での対話会など、さまざまな社内イベントを駆使して、社内の事柄に対して社員の意見を引き出す場を作るとよいでしょう。これらはオンラインでも開催できるので、コロナ禍でも十分有用です。経営層やマネジメント層、または上司や同僚との対話を通じて自分の意見を表明できる・意見を訊いてもらえるという体験が、チームや部署、ひいては企業そのものへのコミットメントへとつながります。

特に、「情報の三重苦」を解消するためには、一方的な通達(Information)だけでなく、双方向の対話(Communication)が重要です。タウンホールミーティングでは、経営陣が社員からの鋭い質問に直接答える時間を十分に設けることで、「自分たちの声が届いている」という実感(自己効力感)を醸成できます。

目標に対する振り返りを行う

目標を設定して終わりでは、人は学習できません。会社を発展させ、自分が成長するために立てた目標に対して、定めた期間の中でどのくらいの成果を上げたかをきちんと記録し、振り返り、次へとつなげるPDCAのサイクルをまわすことが必要です。目標達成に向けた実践と、それを通した学習・成長は、すなわちチームや部署、企業そのものへの貢献でもあり、当事者意識の醸成にもつながっていきます。

適切に評価する

日本企業ではあまり行われていませんが、社員の頑張りをきちんと認める、成果を評価する、褒めるという当たり前のことをしっかりと徹底しましょう。本来は失敗から学び、成功を評価される両軸で人は育つものですが、日本では効果的に相手を褒める文化があまり根付いていません。意識して褒め、適切な評価を徹底しましょう。

ジョブ・クラフティングの実践(自律的な仕事の再設計)

当事者意識を高める具体的かつ強力な手法として「ジョブ・クラフティング(Job Crafting)」があります。これは、社員自らが仕事の内容や認知を微修正し、「やらされ仕事」を「やりがいのある仕事」へと作り変える手法です。

組織心理学者のWrzesniewskiとDuttonによって提唱されたこの理論は、以下の3つのアプローチで構成されます。

① タスク・クラフティング(課題の工夫) 仕事の進め方や範囲を少し変えてみる。自分の強みを活かせるタスクを追加する。 例:事務作業のマニュアルを、得意なデザインスキルを活かして見やすくリニューアルする。

② リレーショナル・クラフティング(人間関係の工夫) 仕事で関わる相手や関わり方を変える。接点を増やす、あるいは減らす。 例:他部署の同期とランチをして、業務の知見を広げる。顧客とより深く対話する時間を設ける。

③ コグニティブ・クラフティング(認知の工夫) 仕事の意味づけや捉え方を変える。 例:「レンガを積む仕事」ではなく「大聖堂を作る仕事」だと捉え直す(前述の石切工の話)。「病院の清掃員」ではなく「患者の回復を支えるアンバサダー」と定義し直す。

実践のためのワークショップ例

人事部門としては、ジョブ・クラフティングを学ぶワークショップを開催し、社員が自らの仕事を再定義する機会を提供することが推奨されます。

- Before Sketch(現状把握): 現在の業務内容を洗い出し、エネルギーを奪うタスクと与えるタスクに分類する。

- After Diagram(理想の再設計): 自分の強みや価値観(Will)に基づき、理想的な業務構成を描く。

- Action Plan(行動計画): 明日からできる小さな変更(マイクロ・クラフティング)を宣言する。

このように、個人の強みや関心(Will)と、組織からの期待(Must)が重なる部分を意図的に拡大することで、内発的な当事者意識が芽生えます。

まとめ

社員の当事者意識が低い企業では企業自体が危機にさらされるリスクが生まれます。同時に、社員の高い当事者意識は、企業のさらなる成長と、グローバル化や競争の激化する市場における優位性をもたらすでしょう。

社員の当事者意識を育てるためには、まずは「関係性の質」にアプローチする必要があります。もし、自社の社員の「当事者意識が低い」、社内の関係性の質を向上させるようなコミュニケーションを実現したい、とお考えの際は、社内コミュニケーションの活性化を支援するソフィアまで、お気軽にご相談ください。

当事者意識は、個人の性格の問題ではなく、組織の構造やコミュニケーションのデザインによって大きく変化する変数です。「静かな退職」を防ぎ、社員が生き生きと働ける環境を作るために、まずは情報の「三重苦」を解消し、心理的所有感を育む土壌を整えることから始めましょう。