ビジョン浸透の重要性を解説!企業が成長するための成功プロセスと実践ポイント

最終更新日:2025.10.02

目次

自社のビジョンは、果たして社員に本当に浸透しているでしょうか?実は多くの企業において、ビジョンが掲げられているにも関わらず、社員にその意味や重要性が十分に伝わっていないという課題があります。

弊社ソフィアの調査によれば、自社の経営目標や戦略を「十分把握している」と答えた社員はわずか8%、「十分共感している」と回答した社員も1割未満という結果が出ています。

企業ビジョンはただ掲げるだけでは意味がなく、しっかりと浸透させてこそ企業をあるべき姿へ導けるものなのです。ビジョンが社員に行き渡り共感を得ることは組織の一体感や成長に不可欠ですが、その実現には工夫と継続的な取り組みが必要です。

本記事では、ビジョン浸透の重要性とメリット、浸透しない原因、成功させるポイントや実践プロセスについて詳しく解説いたします。

ビジョンとは?

ビジョンとは、企業が将来的に実現したい理想の姿や到達点を示すものです。単なるスローガンではなく、経営戦略や意思決定のよりどころとなり、組織全体の方向性を定める指針の役割を果たします。

たとえば「地域社会に欠かせない存在になる」「環境に優しい製品で世界市場をリードする」といった未来像を描くことで、社員が共通の目標を持ち、一体感を持って行動できるようになります。また、ビジョンは社内に限らず、顧客や取引先、投資家といった社外のステークホルダーに対しても、企業がどのような未来を目指しているのかを伝える大切なメッセージとなります。

ビジョンとミッションの違い

ビジョンと混同されやすい概念として、「ミッション」があります。ミッション(mission)はもともと「役目」「役割」という意味を持ちますが、企業における文脈では、企業や企業に属する社員一人ひとりが社会において「果たすべき使命」や「任務」、あるいは「存在意義」そのものです。

どちらも観念的なため違いがやや分かりにくいかもしれません。ビジョンは、企業がたどり着こうとする未来と、その時点であるべき状態です。対してミッションは、企業がビジョンを実現するために何をなすべきかを指します。

ビジョンとミッションは、童話の「桃太郎」に例えられることがあります。桃太郎一行におけるビジョン(あるべき姿・理想像)は、「村が平和であること」です。そしてミッション(果たすべき使命・任務)は、「村を守ること」となります。

なお、もう1つの要素として挙げられるのが「バリュー(value)」です。これはそもそもの「価値観」という意味が示すように、企業の「行動指針」を言語化したものになります。桃太郎でいえば、「恐れずに立ち向かう」といったところでしょう。

ビジョン浸透が企業成長に重要な理由

では、なぜビジョン浸透が企業成長にとって重要なのでしょうか。ビジョンを社員に浸透させることには、企業成長を促す以下のような重要なメリットがあります。

社員の意識統一とエンゲージメント向上

ビジョンが社内に浸透すると、社員全員が共通の価値観・目標を持つため組織に一体感が生まれます。自分の仕事が企業の目指す未来にどう貢献するか理解できることで日々の業務に意義を見出し、社員のモチベーションやエンゲージメントが向上するのです。

結果として組織全体の活力が高まり、生産性向上にもつながっていきます。

意思決定の迅速化と戦略の実行力強化

次に、ビジョンが共有されている組織では、判断基準や目指す方向が明確なため、各層での意思決定がスムーズになります。特にグローバル企業など拠点が分散した組織でも、ビジョンが共通言語の役割を果たし、現場の裁量で迅速に行動しやすくなるでしょう。

ビジョンによる方向性統一は変化への自律的・迅速な対応力を高め、戦略の実行力強化につながります。

優秀な人材の採用・定着

さらに、明確で共感できるビジョンを掲げ浸透させることは、企業の魅力向上にも直結します。企業のビジョンや価値観に共感する人材はその企業で働くことに魅力を感じ、入社意欲が高まるだけでなく長期的に活躍・定着しやすくなります。

逆に言えば、ビジョンが共有されていない職場では「自分は何のために働いているのか」が見えず離職につながる可能性もあるのです。ビジョン浸透は人材採用力・社員定着率の向上にも寄与し、結果として企業の持続的成長を支えることになります。

以上のように、ビジョン浸透は社員と組織にもたらす効果が大きく、企業の成長を下支えする重要な要素だと言えるでしょう。

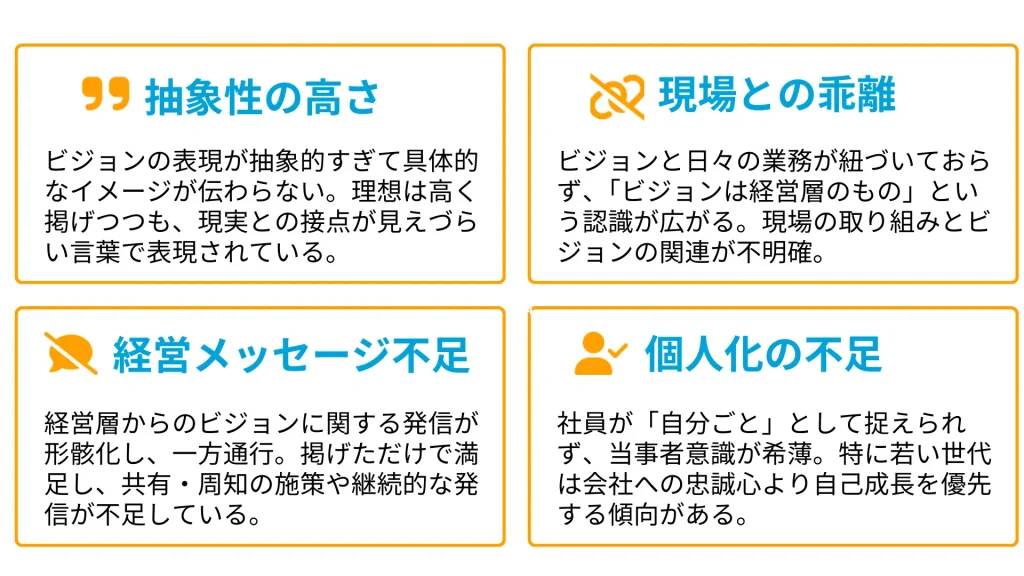

なぜビジョンが浸透しないのか?

ここまでビジョン浸透の重要性について見てきました。では、なぜ多くの企業でビジョンが思うように浸透しないのでしょうか。

ビジョン浸透の重要性は多くの経営者が認識する一方で、「うちの会社ではビジョンが思うように社内に浸透していない」という声も少なくありません。ここでは、ビジョンが社員に浸透しない主な原因を整理してみましょう。

原因① ビジョンの表現が抽象的すぎて伝わらない

原因として、ビジョンそのものが漠然としていると、社員にとって自分の行動と結びつけて具体的にイメージすることが難しくなります。

例えば「業界で一番になる」「大きな会社になる」など曖昧な表現では何を目指せばいいのか社員に伝わりません。ビジョンを策定する際はできるだけ具体的な言葉で示し、社員が自分の役割や目標に落とし込みやすい内容にすることが大切です。

原因② ビジョンを作っただけで満足し共有・周知していない

ビジョンを策定したものの、ポスターを貼ったり朝礼で唱和しただけで「浸透した」と思い込んでしまうケースがあります。

社員がその言葉自体は目にしても、その背景にある想いや具体的な意味が腹落ちしなければ浸透したことにはなりません。ビジョンは掲げただけでなく、経営層自らがビジョンの意味や目的を繰り返し説明し、対話の機会を設けるなど、社員に腹落ちさせる工夫が必要でしょう。

原因③ ビジョンと現実の言動にギャップがあり一貫性がない

ビジョンの内容と、経営陣や組織の実際の行動との間に乖離がある場合です。

たとえば「社員を大切にする」というビジョンを掲げながら実際には社員をないがしろにしていれば、社員はビジョンを絵空事と感じてしまうでしょう。ビジョン浸透には経営の一貫性が不可欠です。ビジョンに沿った中長期計画や日々の業務目標を整合させ、ビジョンとかけ離れた施策を行わないようにしましょう。またビジョンが古く時代に合わなくなっていれば適宜見直す柔軟さも必要です。

原因④ 社員が「自分ごと」として捉えられていない

ビジョンを知っていても、「それが自分の仕事とどう関係するのか」が腹落ちしていなければ主体的な行動にはつながりません。

特に若手社員は組織への忠誠心より自分の成長ややりがいを重視する傾向があり、会社からの一方的な押し付けには反発しがちです。ビジョンを浸透させるには、各社員が自分の役割や目標とビジョンを結び付けて考えられるようにすることが重要です。

そのためには先述のようにビジョンの背景や狙いを丁寧に伝え、社員同士で語り合う場を設けるなど、社員自身が自分ごと化できる働きかけを行いましょう。

ビジョンが浸透してほしいと思っていない社員もいる

残念ながら、経営ビジョンの浸透を歓迎しない社員もいます。多くの一般社員にとっては、「ビジョンの有無に関わらず、与えられた仕事をきちんとこなせば現場は回る」と感じられるためです。そのように組織からの心理的な縛りを嫌う人にとっては、会社がビジョン浸透を強く求めるほど反発が生まれ、かえって信頼関係が損なわれるリスクがあります。

経営層としては「社員には会社の成長に貢献してほしい」と考えるのが本音でしょう。しかし実際には、会社と社員は対等な関係であり、社員は自由に働き続けるか離れるかを選べます。特に若い世代は、会社への忠誠心よりも「自己成長できる環境かどうか」を重視する傾向が強いといえます。

だからこそ、トップダウンでの一方的な押し付けは避け、社員の考え方や価値観を尊重しながら動機づけを行うことが重要です。経営層はもちろん、人事やマネジメントも、優秀な人材が安心して力を発揮できるよう支える役割を担っています。

ビジョン浸透に成功した企業事例

ここからは、ビジョン浸透を実現した企業の実例をご紹介します。自社の施策検討の参考にしてみてください。

西武ホールディングス

西武グループの持株会社である西武ホールディングスでは、グループ全従業員の行動の指針として「グループビジョン」を制定し掲げています。

同社はこのグループビジョンを社員に浸透させるため、様々な工夫を凝らした施策を展開してきました。具体的には以下のような取り組みを行っています。

- 社員の優れた取り組みを表彰する「チームほほえみ賞」

- 社員が課題解決策を経営層に提案する「ほほえみFactory」

- グループ全体でビジョンについて考える年に一度の「グループビジョン推進月間」

- 職場の風通しを良くする「Good Jobカード」制度の導入

これらの活動が実を結び、グループ内の一体感が強まり、各事業がお互いの強みを活かそうとする企業風土が醸成されました。実際、同社は2014年に東証一部への上場(現プライム市場)も果たしており、ビジョン浸透が企業の発展につながった好例として知られています。

参照:https://www.sofia-inc.com/casestudy/comment02.html

無印良品(良品計画)

生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する良品計画では、社内向けのインナーブランディング施策として「アドバイザリーボード」という人事制度を導入しました。

経営陣に外部の著名デザイナーを迎え入れることで、商品開発から店舗の接客サービスに至るまで「無印良品らしさ」を組織ぐるみで追求しています。クリエイティブな外部人材がビジョン形成に関わり助言することで、社員にもビジョンの重要性が浸透し、企業として一貫した世界観(ブランド)を築き上げることに成功しました。

「これは無印らしい」と誰もが感じる統一された価値観を社内外に示せている点で、ビジョンを社会的ブランドとして認知させた好例と言えるでしょう。

ビジョン浸透のプロセス

ここまでビジョン浸透の重要性と課題、成功事例について見てきました。では、ビジョンは具体的にどのようなプロセスで企業内に浸透し、社員に影響を与えていくのでしょうか。

一般的に、ビジョン浸透は次の5つの段階を経て進むと考えられています。

認知

最初の段階は、社員全員がビジョンの存在を認識し、その内容を知っていることです。

多くの企業では経営理念や経営方針とともにビジョンやミッションが定められており、社内報・イントラネット・掲示ポスター・デジタルサイネージなど様々な媒体を通じて周知されます。この段階では、ビジョンを明文化してあらゆる経路で広く伝えることが不可欠です。

また、経営トップから直接ビジョンについて語る全社集会やメッセージ配信、対話型の説明会やQ&Aセッションの場を設けるなど、ビジョン策定の背景にある考えや企業が目指す具体的未来像を丁寧に伝えていくことも重要でしょう。

理解

認知の段階(「伝える」段階)を経たら、次は社員がビジョンの意味を正しく理解する段階です。

単にビジョンの言葉尻を知っているだけでなく、そのビジョンが示す深い意味や、自社・自分にとっての重要性、さらに自分自身の業務やキャリアとの具体的な結びつきまで腹落ちさせる必要があります。

そのために、インタラクティブなワークショップや部署単位のディスカッションを定期的に開催し、社員がビジョンについて自由に意見交換できる場を設けるのが効果的です。現場の業務例に即した形で「ビジョンは自分ごと」と認識できるよう説明し、疑問点を共有・解消することで、社員の理解を着実に深めていきましょう。

共感

理解を経て次に目指すのが、社員がビジョンに心から共感する段階です。ビジョン浸透の中でも「理解」から「共感」への移行が最も難しいと言われています。

社員一人ひとりがビジョンによって描かれた企業の未来像の中に「自分がこうありたい」という姿を思い描けるようになることが共感の目安です。そのためには、ビジョンのメッセージにストーリー性を持たせ、社員自身の価値観や感情に訴える工夫が有効でしょう。

たとえばビジョン策定の背景にあるエピソードを共有したり、ビジョンに沿った成功体験を社内で語り合うことで、「自分もその未来を実現したい」という当事者意識が芽生えます。理解から共感へのハードルを越えるには、こうした創意工夫によって社員の心を動かすコミュニケーションを継続することが重要です。

実践

共感が得られビジョンへの熱意が高まったら、次はそれを具体的な行動に移す段階です。

いくらビジョンに共感し社内の士気が高まっても、行動ベースで実践できなければ意味がありません。社員がビジョンに基づいた行動を日常的に取れるよう、環境や仕組みを整える必要があります。

たとえば、各部署の目標設定をビジョンと照らし合わせて行ったり、定期的な会議でビジョンに関連する議題を設けたりするとよいでしょう。また人事評価にビジョンの実践度合いを組み込むことで、社員がビジョンを意識して行動するインセンティブを高めることも有効です。

この段階では、共感を行動に結び付けるための後押し(施策導入や評価への反映)が求められます。

協働/影響

ビジョンに沿った行動が社員に定着してくると、組織内で協働意識が強まります。部署や立場を超えて社員同士がビジョン実現に向けた協力を惜しまなくなり、ビジョンが組織文化の一部として深く根付いていきます。

この段階では、社員同士が自然とビジョンについて熱心に語り合ったり、それに基づく行動を互いに評価し合ったりする姿が見られるようになります。

さらにビジョン浸透が進み組織文化として成熟すると、企業の対外的なブランドイメージにも影響を与え始めます。実際、先述の無印良品のように社内のビジョン浸透がそのまま企業ブランドとして社外にも認知される段階になれば、ビジョン浸透は完成形と言えるでしょう。

ここに至るまでには定期的な振り返りと改善のサイクルも不可欠ですが、協働意識が根付いた組織では社員発信でさらなる浸透施策が生まれるなど、好循環が続いていきます。

ビジョン浸透を成功させるポイント

ここまでビジョン浸透のプロセスについて見てきました。では、ビジョン浸透を成功に導くためには、どのような点に注力すべきでしょうか。

ビジョン浸透を成功させるためには、以下のポイントに注力することが重要です。自社の状況に合わせて、できるところから取り入れてみましょう。

経営層のコミットメントと率先垂範

トップマネジメントの姿勢はビジョン浸透に決定的な影響を与えます。経営層がビジョンに対して揺るぎない信念を持ち、自ら模範を示すことが求められます。

どんなに共感しやすい立派なビジョンを掲げても、上層部がその理念に反する行動をとっていては社員の意欲は下がり、ビジョンは絵に描いた餅になってしまうでしょう。逆に言えば、経営層自らがビジョンを理解し率先して体現すれば、社員もそれに倣うようになります。

具体的には、経営層が社内外の様々な場でビジョンへの想いを熱心に語り、意思決定や行動で示すことです。トップの強いコミットメントと有言実行によって、組織全体のビジョン浸透は大きく加速します。

ビジョンを明確化し現場で理解促進

前述のように、ビジョンそのものが曖昧では社員の理解・共感を得るのは困難です。ビジョン浸透を図る第一歩は、ビジョンの内容を明確に定義し直し、分かりやすく伝えることです。

例えば「難しい漢字や抽象表現で覚えにくいビジョンを、シンプルでキャッチーなフレーズに言い換える」「長文化している企業理念を要約したスローガンを作る」などの工夫も有効でしょう。

またビジョンは現場の業務に紐付けて説明することが大切です。たとえば具体的な業務目標や行動指針とビジョンを関連付け、「このビジョンを達成すると現場にこんな良い変化がある」「あなたのこの業務はビジョン実現にここまで関係している」といった形で示します。ビジョンを現場レベルでかみ砕いて共有することで、社員の腹落ち度が高まり浸透が進むでしょう。

評価制度・仕組みにビジョンを組み込む

社員にビジョンを意識した行動を促すには、人事評価や制度面への組み込みも有効です。ビジョンを体現した行動を取った社員を正当に評価・報奨することで、社員の意識と行動は大きく変わります。

例えば人事評価項目に「ビジョンに沿った行動」を盛り込んだり、ビジョン推進に貢献した社員やチームを表彰する制度を設けたりします。あまりにビジョンそのものを評価基準にすると抽象的すぎる場合は、部門や職種ごとにビジョンを踏まえた具体的行動指標(KPI)を設定するとよいでしょう。

また日常的に社員の言動を観察・フィードバックする仕組み(ピアボーナスや360度評価など)を取り入れるのも効果的です。評価や制度面でビジョンへのコミットを見える化して奨励することが、ビジョン浸透の強力な起爆剤となります。

継続的で双方向の社内コミュニケーション

ビジョン浸透は一度伝えて終わりではなく、長期的・継続的な社内コミュニケーション活動が不可欠です。

経営幹部から社員へのトップダウンの情報発信だけでなく、社員が主体的に参加できる場を設けて双方向の対話を促しましょう。具体的には、社内報・社内SNS・イントラネット掲示板など複数のメディアを活用して絶え間なく情報共有を行うとともに、ワークショップやグループ討議、意見募集アンケートなど社員の声を吸い上げる機会も設けます。

テキスト・音声・動画などマルチメディアを駆使した発信によって、一方通行ではなく理解と共感を生む土壌を作ることができるでしょう。このような多面的なコミュニケーションを継続することで、ビジョンのメッセージが風化せず組織に浸透し続けていきます。

まとめ

企業において、ビジョンが形ばかりで社員に浸透していない状態は決して珍しくありません。しかし本記事で見てきたように、ビジョン浸透に成功した企業では業績への好影響だけでなく従業員にとっても好ましい職場環境が実現しています。

つまり、ビジョンを社内に定着させる取り組みには時間も労力もかかりますが、それに見合うだけの価値が十分にあると言えるでしょう。ビジョンはただ掲げるだけでは意味がありません。社員一人ひとりに染み渡るまで浸透させて初めて、ビジョンが持つ真の力を発揮するのです。

今回ご紹介したポイントを参考に、ビジョン浸透への取り組みを見直してみましょう。