企業ビジョンの作り方!必要な理由や浸透方法を徹底解説

最終更新日:2025.10.29

目次

多くの企業が企業ビジョンを策定しています。しかし「ビジョンが形骸化している」「時代に合わなくなってきた」などの理由で見直しを検討するケースも少なくありません。また、新たに会社を設立するなら企業ビジョンをしっかり定めることが重要でしょう。本記事では、企業ビジョンがなぜ必要なのか、その作り方の手順と作成後に最大限活用するための浸透方法について解説します。

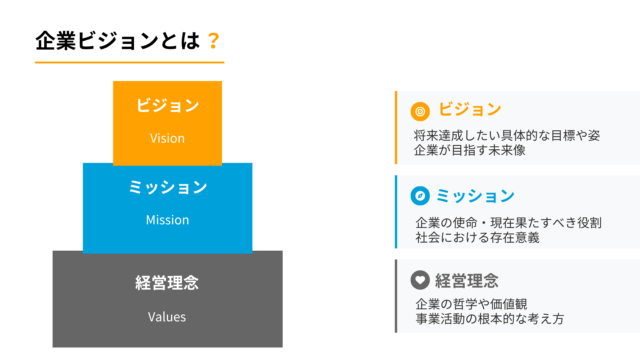

企業ビジョンとは何か?ミッション・経営理念との違い

企業ビジョンとは、企業が将来的に「こうありたい」と描く望ましい未来像のことです。社員や顧客などステークホルダー全員が共有すべき企業の目指す姿であり、経営戦略や事業計画の根幹となる指針でもあります。

「経営理念」「ミッション」「パーパス」など類似の言葉もありますが、それぞれ意味が異なるのをご存じでしょうか。

経営理念は企業の哲学や存在意義を示すもので、ミッションは「企業の使命」すなわち現在果たすべき役割や目的を表します。ビジョンはそれらを踏まえて「将来達成したい具体的な目標や姿」を示す点が特徴です。ミッションが企業の現在の使命であるのに対し、ビジョンは将来の到達点を描いたものと言えるでしょう。

例えば、グローバル企業のビジョン事例として、Googleは「全世界の情報にワンクリックでアクセスできる環境を提供すること」というビジョンを掲げています。これは世界中の人々にあらゆる情報への即時アクセスを可能にする未来像を示したものです。また、IKEAのビジョン「多くの人々のより良い日常生活を創造すること」は、日常生活を営むすべての人々の暮らしを向上させるというシンプルながら明確な未来像を示しています。いずれも企業が目指す方向性を端的に表したビジョンの好例と言えるのではないでしょうか。

企業ビジョンが必要な理由

企業ビジョンは単なるスローガンではなく、組織運営にもたらす様々なメリットがあります。企業ビジョンを明確に策定し共有することで、主に次の5つの効果が得られるでしょう。

社員のモチベーション向上

ビジョン達成に向けて組織が一丸となることで、社員の士気が高まります。明確な目標があると日々の業務にも意義が生まれ、前向きに取り組む原動力となるのではないでしょうか。

社内の意思統一

ビジョンが示す方向性に全社員が共感し同じ方向を目指すため、意思決定や議論の軸がぶれず社内の意見をまとめやすくなります。全員が同じゴールを共有することで、一体感のある組織運営が可能になるでしょう。

社員の行動指針になる

ビジョンは意思決定や行動の基準として機能します。社員が迷ったときも、「それはビジョン実現に資するか」を判断基準に行動できるため、全社員が共通の価値観で行動しやすくなります。

古い慣習の打破・変革促進

ビジョンは時間の経過とともに見直されるべきものです。新たなビジョンを掲げ浸透させることで、従来の社内の惰性的な習慣を見直し、時代に合わなくなったルールや風土を刷新する契機にもなるでしょう。

社外への信頼向上

明確なビジョンを持ち発信することは、社外ステークホルダーへの強いメッセージにもなります。「この会社はどこに向かっているのか」を示すことで、顧客や取引先、株主からの共感や信頼を得やすくなり、企業ブランドの向上にもつながると思われます。

このように、企業ビジョンは社内外に企業の方向性を示す羅針盤となり、組織の成長や発展を促す重要な役割を果たします。ビジョンを策定し共有・浸透させることで、組織全体が価値観を共有し持続的な成長を遂げる土台が築かれるのです。

企業ビジョンの作り方:5つのステップ

企業ビジョンを策定する際の基本は、過去でも現在でもなく未来を見据えて考えることです。しかし、不確実性の高い現代では将来像を描くこと自体が容易ではないというジレンマもあります。実際、弊社ソフィアの調査では社内コミュニケーションに「問題がある」と感じる人が79%に上っており、先行きの見えにくさが組織にも影響を及ぼしています。こうした点を念頭に置きつつ、以下の手順でビジョン策定を進めてみてはいかがでしょうか。

ステップ1:自社の現状と強みを把握する

まずは現在の事業内容や社内資源を正しく把握することから始めましょう。自社が「誰に」「何を」提供し、どんな価値を生み出しているのかを整理します。あわせて、自社の強み・弱みや経営資源(ヒト・モノ・カネ・技術など)を洗い出し、現状を客観的に見つめることが大切です。

自社の強みを理解していれば、それを市場で最大限発揮できる未来像を描けるでしょう。一方、弱みばかりを延長しても新しいビジョンは生まれません。現在持っている強みを起点に、新たな価値を創造できる領域は何かを考えてみましょう。こうした現状分析はSWOT分析などフレームワークを使って行うのも有効です。現状を正確に把握することで、次のステップ以降で「どの方向へ進むべきか」を議論しやすくなります。

ステップ2:市場や社会のニーズを分析する

次に、自社を取り巻く事業環境の分析を行います。業界や市場の動向、競合他社の状況、社会全体のニーズにも目を向けましょう。例えば業界全体の成長性やトレンド、市場の課題、顧客から求められていることは何か、といった視点です。必要な情報を収集・分析し、「今後自社が社会や市場から何を求められるか」「どんな存在でありたいか」を考察してみてください。

なお、この段階では経営戦略そのものを詳細に立案する必要はありません。大まかでも構いませんので、外部環境の変化や将来の市場予測を踏まえ、自社に期待される役割を明確にしていきましょう。自社視点だけでなく社会や顧客視点での未来を意識することが重要です。自社が将来どのような価値を提供し、社会にどう貢献するのかという大局的な観点から、目指す方向性を探ってみてはいかがでしょうか。

ステップ3:会社の価値観・存在意義を再確認する

ビジョン策定では、自社の価値観や存在意義(パーパス)の見直しも欠かせません。創業の理念や企業文化、社是といった「これまで大切にしてきたもの」は何かを振り返りましょう。経営陣だけでなく社員も交え、「我々は何のために仕事をしているのか」「社会にどう貢献すべきか」といったテーマで議論することが有効です。

社内で歴史や伝統、成功体験を共有しつつ、一人ひとりが大切に考えている価値を率直に語り合うことで、組織として守るべき価値観の全体像が見えてくるでしょう。このように会社の軸となる価値観を明確にすることで、次に描く未来像の土台が定まります。価値観が不明瞭なままでは社内の意思統一も難しく、的確なビジョン設定もぶれてしまうのではないでしょうか。

ステップ4:将来のあるべき姿を描く

自社の現状・強みや外部環境、価値観が見えてきたら、将来のありたい姿(理想像)を思い描きます。5年後、10年後といった中長期的なスパンで、会社がどうなっていたいかを具体的に想像しましょう。「実現したい夢や目標」を遠慮なく洗い出してみてください。

「売上〇〇億円を達成したい」「〇〇分野で世界トップシェアを獲得する」「△△万人の顧客に価値を届けたい」といった定量目標でも構いませんし、「業界で最もイノベーティブな会社になる」「○○領域で社会を変革する」といった定性的なビジョンでも構いません。重要なのは、社員が会社の未来に希望を持ち共感できるようなワクワクする未来像を描くことです。

この段階では、ビジョンの実現可能性は深く追究しすぎないようにしましょう。自由に未来像を描いた上で、後から現実との整合性を検討すれば良いのです。むしろここでは理想に制限をかけず、多様な未来のシナリオを議論することに意味があるでしょう。

ただし描いた未来像が自社や社会にとって本当に望ましいかは吟味が必要です。ビジョンの内容が自社だけでなく業界や顧客、社会全体を視野に入れたものになっているかを確認しましょう。組織や社員は社会・産業・ステークホルダーとの関係性の中で成り立っており、企業は自社を取り巻く未来と無関係に存在し得ないからです。自社と周囲の世界観を一体のものとして捉え、「自社の未来像」が「社会のより良い未来」にもつながるようなビジョンを検討することが理想と言えるでしょう。

ステップ5:ビジョンを言語化し明文化する

最後に、描いた将来像を具体的な言葉で表現します。ステップ1~4で洗い出したキーワードやフレーズを組み合わせて、端的で覚えやすいビジョンステートメントにまとめましょう。例えば「世界中の人々に日本の優れた○○を届ける」という未来像が描けたら、「私たちのビジョンは、世界中の人々に日本の優れた○○をお届けすることです」のように文章化します。

ビジョンの表現はシンプルで明確であることが重要です。専門用語や曖昧な表現は極力避け、誰が読んでも同じ意味に理解できる平易な言葉を使いましょう。また、社員がビジョン実現後の姿を具体的にイメージできるよう、可能であれば数値目標や固有名詞を盛り込むと効果的です。例えば「業界トップクラスの〇〇企業になる」ではなく「国内シェア○%で業界トップになる」といった具合に、できるだけ具体化してみてください。

ビジョンの策定にあたっては、議論の段階で多くの社員の声を取り入れることが望ましい一方、最終的な決定は経営者のリーダーシップで行う必要があります。ビジョンは企業の方向性そのものですから、トップの強い意志が込められていることが肝心です。トップ自らが納得し腹落ちしたビジョンでなければ、組織全体に浸透させ推進していくことは難しくなるでしょう。

策定されたビジョンは社内外へ公表し、公式な企業の指針として位置付けます。このとき、社員にとって理解しやすい表現になっているか再度確認してください。せっかく良いビジョンを描いても、その言葉の意味が伝わらなければ絵に描いた餅になってしまいます。明文化したビジョンは、社内資料やウェブサイトなどで誰もが目にできる形で共有しましょう。

企業ビジョン策定で押さえるべきポイント

企業ビジョンを策定する際には、以下のポイントにも注意すると良いでしょう。

多くの人を巻き込んで策定する

ビジョンづくりはトップダウンだけでなく、ボトムアップの要素も大切です。経営トップが最終決定するにしても、策定プロセスにできるだけ多くの社員を参加させ、意見を反映させると良いでしょう。そうすることで社員自身が「ビジョンを自分たちで作り上げた」という当事者意識を持ちやすくなり、策定後のコミットメントも高まります。

ビジョンはシンプルでわかりやすく

ビジョンの表現は短く簡潔で、一読してイメージが伝わる内容にします。難解な専門用語や抽象的な表現は避け、社内外の誰にとっても理解できる言葉選びを心掛けましょう。社外向けスローガンとして用いる場合も踏まえ、平易で覚えやすいフレーズにすることがポイントです。

実現可能性にも配慮する

壮大すぎるビジョンを掲げても現実とかけ離れていれば社員やステークホルダーの共感を得られません。理想と現実のバランスも重要です。高い志を示しつつも、あまりに非現実的ではないかを検討しましょう。現状からあまりにも飛躍しすぎた目標は、社員に「絵空事だ」と受け取られてしまう恐れもあります。

定期的に見直しを行う

一度策定したビジョンも永遠に不変ではありません。事業環境の変化や会社の成長ステージに応じて、ビジョンをアップデートすることも必要です。実際に多くの企業で、創業期のビジョンから成長段階に合わせてビジョンを刷新するケースがあります。定期的に経営陣でビジョンの妥当性を検証し、必要であれば内容を修正・変更する柔軟性も持ち合わせましょう。

企業ビジョンの浸透方法

いくら立派なビジョンを策定しても、掲げただけでは組織の力にはなりません。社員一人ひとりが企業ビジョンを理解し、自分ごととして受け止めて初めてビジョンは意味を持ちます。企業ビジョンを組織に浸透させるには、社員がビジョンに納得・共感し、自ら実現に向け行動するよう促すことが必要でしょう。

ビジョン策定後は社内外へ発信して終わりではなく、ビジョンを実現するための行動を引き出す仕組みづくりまで含めて取り組みましょう。社員が自分自身のビジョン(キャリア目標など)と企業ビジョンとの接点を見出し、「自分もこのビジョンを実現したい」と動き出すことで、初めて組織全体がビジョン実現に向かって動き始めます。そしてビジョン実現のためには社員だけでなく、社員を通じて社外の様々なステークホルダーにも企業ビジョンを発信し、巻き込んでいくことが不可欠です。

こうした観点を常に念頭に置きながら、以下のような施策によって企業ビジョンの浸透を図ってはいかがでしょうか。

クレドを作成する

クレドとは、企業ビジョンに基づく行動指針を簡潔にカードなどにまとめたものです。社員が常に持ち歩き実務の指針とできるツール(クレドカード)で、社内にビジョンを浸透させる代表的な手法と言えます。掲示板にビジョンを貼り出すだけよりも、具体的な行動に落とし込みやすく、日々意識付けしやすい効果があります。クレドを携帯し実践するうちに、社員の行動が自然とクレドの内容に沿ったものとなり、仕事への向き合い方や業務レベルの向上につながることが期待できるでしょう。

企業ビジョンに関する社内広報活動を行う

社内報や社内ポータルサイト、社内SNSなどを活用してビジョンを周知します。必要に応じて社長メッセージの動画を配信したり、ビジョン体現者のインタビュー記事を社内報に掲載するなど、様々な社内コミュニケーション媒体で発信しましょう。ポイントは、読んだ社員が共感し「自分もやってみよう」と感じられるようなコンテンツにすることです。地道な発信を継続することで、社員のビジョンに対する理解と共感を深めていきます。

評価制度に反映する

ビジョンを体現して行動している社員が正当に評価されるよう、人事評価制度を整備します。企業ビジョン浸透のためには、ビジョンに沿った行動を起こした社員が報われる仕組みが不可欠です。ビジョンに即した行動を取った結果、それが本人にとってプラスの体験(評価や報酬、昇進など)につながれば、社員はますます主体的にビジョン実現行動をとるようになるでしょう。逆に言えば、どれだけビジョンを掲げても評価制度が従来通り成果や年功のみでは、社員は行動を変えないでしょう。人事制度の中にビジョン要素を組み込み、社員の行動変容を促します。

企業ビジョンに沿った表彰制度(アワード)で称える

ビジョンに沿う優れた業績を上げた社員やチームを社内表彰する仕組みも効果的です。こちらも評価制度と同様、社員の「ビジョンに沿った行動」を「やって良かった」という成功体験につなげる施策です。企業ビジョンを理解・共感し行動した結果、社内で称賛・表彰される――その経験が他の社員にも刺激を与え、「自分も目指そう」という前向きな社風を醸成します。

経営トップが率先垂範する

ビジョンを社内に浸透させる最大の推進力は、経営トップ自らがそれを体現することです。経営者や役員が日々の言動でビジョンの重要性を示し、ビジョン実現に向けた行動を率先して行うことで、社員にも強いメッセージが伝わります。トップがビジョンを本気で追求している姿勢を見せることは、組織全体の意識改革につながるのではないでしょうか。

なお、弊社ソフィアの調査では、社内報(Web)など社内向け発信媒体で「ミッション・ビジョンなどの重要指針」を発信している企業は47.3%に上る一方、「フィードバックや意見交換の場」を設けている企業はわずか9.5%にとどまりました。

多くの企業がビジョンを含むメッセージ発信に力を入れている一方で、双方向のコミュニケーションは不足しているのが実情です。ビジョン浸透を図るには、一方的に情報提供するだけでなく、社員からの声を吸い上げる仕組みや対話の機会を設けることも重要と言えるでしょう。

ステークホルダーの感情を動かす!不確実な時代における企業ビジョンの効用とは

企業ビジョンにおいて数年先の「企業が実現したいこと」や「社会から求められていること」を正確に描くことは、VUCA(ブーカ、不確実性)と呼ばれる先行き不透明な現代においては、ほぼ不可能と言えるでしょう。そういった意味で、企業ビジョンに確実性や合理性を求めるのは無理があり、一歩間違えれば単なる「経営者の妄想」とも受け取られかねません。

それでも現代の企業においてビジョンが必要なのは、不確実な状況においても、より良い未来に向かって企業が新たな一歩を踏み出す原動力となり得るからです。企業ビジョンは決して社員を画一的に統率するためのものではありません。前が見えない中でも組織内でさまざまな意見を出し合って議論し、複数の将来シナリオを検討し、それでも前に進んでいくための動機付けをするためのものと言えるでしょう。

これからの企業ビジョンにおいて大切なのは、社員や顧客、そして企業を取り巻く社会が、ビジョンに描かれた「未来」を良いものだと感じ、「その未来に向かって一歩踏み出したい」と思えることです。つまり、確実性や合理性の域を超えて、ステークホルダーの感情を動かすことであると言えるのではないでしょうか。

コアコンピタンスとケイパビリティに着目して、組織を動かす「ストーリー」の重要性を理解しよう

変化が激しく先行きが不透明な状況が続く現代において、企業として成果を上げていくために、語られるべきストーリー…

まとめ

企業ビジョンを策定すること自体は、実はそれほど難しいことではないかもしれません。現状を踏まえて「実現したい未来」を描き、自社にできること・求められていることを勘案したうえで、具体的な数字も織り交ぜながら明文化すれば、一応の形は完成します。また企業ビジョンは環境変化や企業の成長ステージに合わせて、適宜刷新されていくものです。

重要なのは、企業ビジョンは策定するだけではまったく意味をなさないということです。一時的に社内で話題になっても、掲げただけではやがて忘れ去られてしまうでしょう。そうならないためには、社員にビジョンをしっかり理解させ共感を得て、ビジョンに沿って業務を実践した社員を評価・表彰し、日々の行動習慣にまで落とし込むことが大切です。