リフレクションとは?ビジネス研修での意味・効果と実践法を徹底解説

最終更新日:2025.07.08

目次

「過去は振り返るな」と言われますが、実は過去の経験の中には未来への多くのヒントが眠っています。その経験を活かし、社員の成長や組織の成果向上につなげる方法がリフレクション(内省)です。

近年、リフレクションは社員の強みや自主性を引き出す人材育成手法として注目を集めています。本記事では、リフレクションの意味や重要性、ビジネス研修で期待できる効果、具体的な実践方法やポイントについて、最新情報を交えて徹底解説します。

リフレクションとは何か

リフレクションの定義

「リフレクション(reflection)」とは、自分自身の経験や行動を客観的に振り返り、そこから学びや気付きを得ることを指す言葉です。

ビジネスの現場では業務から一歩離れて自らの考え方・行動を見直す内省の手法を意味し、社員研修や人材育成の場で定着しつつあります。

リフレクションでは、単に過去の失敗を反省するだけでなく、成功体験も含めよかった点・悪かった点の双方を振り返り、主観や感情に流されずに新たな視点や教訓を得ることが重要です。この点で、上司など他者が評価するフィードバックや、過去の過ちだけを省みる反省とは異なり、自分自身が主体となって前向きに学びへつなげるプロセスであることが特徴です。

哲学的背景と起源

「自己を客観視する」というリフレクションの考え方は古くから哲学で論じられてきました。19世紀前半の哲学者ヘーゲルは、人間が自分自身の意識を見つめ、他者を通じて自己を認識することで初めて自分や精神を明確に定義できると説きました。それまでデカルトの「我思う、故に我あり」に代表されるように自己(主観)ばかりが強調されていましたが、ヘーゲル以降は他者(客体)を介した自己認識が人間の意識を高めると考えられるようになったのです。

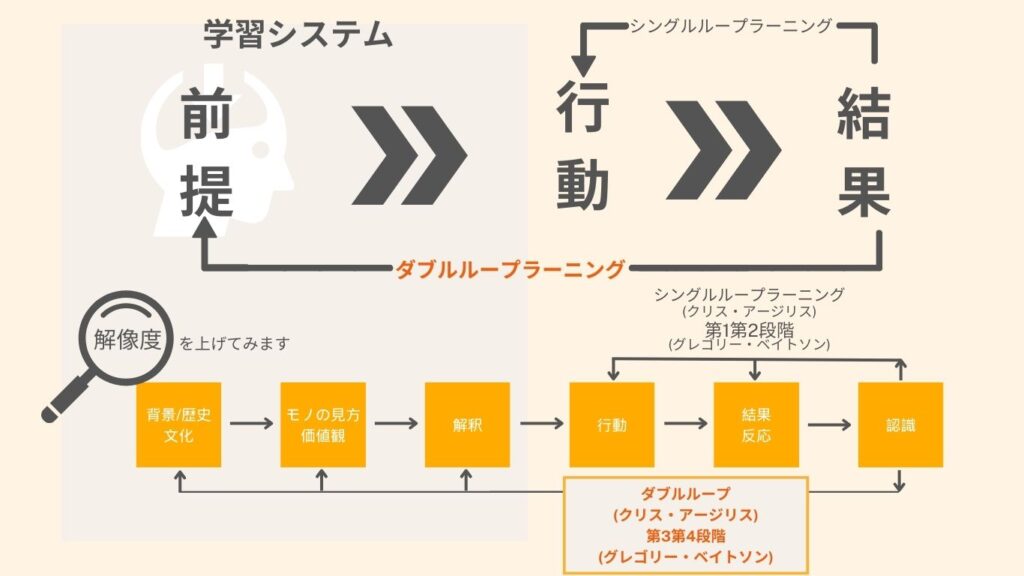

この自己省察の潮流はフロイトの精神分析や近代心理学にも受け継がれ、人間の内面を見つめる理論的枠組みが発展しました。事実、心理学・精神分析の分野でリフレクションに関連する理論やフレームワーク(例:ジョハリの窓やダブルループ学習など)が活用されるのは、こうした哲学的背景があるためです。

現代では、マサチューセッツ工科大学の元教授ドナルド・ショーン氏が専門職の観察から「行為の中の内省(reflectioninaction)」という概念を提唱し、働きながら振り返り気付き考える重要性を示しました。このようにリフレクションは哲学・心理学からビジネスまで幅広く根拠づけられた手法なのです。

リフレクションが注目される背景

変化の激しい現代のビジネス環境や情報社会において、社員が自ら考え気付く力の重要性が増しています。リフレクションはその鍵となる手法であり、2010年代以降、大企業でも研修に取り入れる動きが活発化しています。しかし一方で、忙しい業務に追われて振り返りの時間が確保できないことや、情報過多による認知的負荷の増大がリフレクション実践の障壁となっています。実際、肉体的な疲労やタイトなスケジュールが自己省察の時間を奪い、脳が処理する情報量の限界が振り返りを妨げると指摘されています。

だからこそ、意識的に時間を設けて内省する仕組みづくりが重要なのです。さらに、自分一人だけの内省には限界もあります。自分の価値観や思考は往々にして社会通念や慣習に影響されるため、他者からのフィードバックや対話を取り入れることで、より効果的なリフレクションができる場合もあります。

たとえば、定期的にチームでリフレクション・ミーティングを行い、各自の成果や課題を共有すれば、新たな気付きが生まれ次回の改善につな

げることができます。このように、リフレクションの本質を正しく理解し組織に根付かせることで、個人の成長だけでなく組織全体の学習効果を高めることが可能になります。

リフレクションで得られる効果・メリット

リフレクションを取り入れることで、社員個人にも組織全体にもさまざまなメリットが生まれます。代表的な効果を以下にまとめます。

業務パフォーマンス・生産性の向上

自分自身で振り返り改善点を見出す習慣が付くと、日々の業務への意識が高まり効率化が進みます。一人ひとりが業務プロセスを客観視して改善を重ねれば、結果として組織全体の生産性アップにつながります。また、客観的に状況を判断する力が身に付くことで、的確な意思決定が可能となり業績向上に寄与します。

自主性・リーダーシップの醸成

リフレクションにより「自分で考え、気付く」習慣を持つことは、セルフリーダーシップ(自ら目標を定め主体的に行動する力)の育成につながります。主体性をもって課題発見・解決に取り組む社員が増えれば、将来的にチームを牽引できるリーダー人材の育成にも直結します。

日頃から状況を客観視し振り返る習慣は、管理職やリーダーに求められる冷静な判断力の土台ともなります。

従業員の成長・モチベーション向上

自ら振り返り改善する文化が根付くと、失敗から学び成功体験を次の自信につなげるポジティブな循環が生まれます。リフレクションを通じて日々小さな学びと成長を積み重ねることで、「自分も成長している」という実感が得られ、社員のスキルアップやモチベーション向上が期待できます。また、自分の強みや弱みに気付くことで今後のキャリア開発にも活かせます。

組織学習の促進

個々人が内省し成長すると、チーム全体のレベル底上げが図れます。たとえばマネージャーがリフレクションでマネジメントを改善すれば、部下の成長やチーム業績にも好影響が及ぶでしょう。社員一人ひとりが自律的に課題を発見し解決策を実践できるようになると、組織はメンバー各自の強みを活かして自走できる組織へと変化します。

このように、リフレクションの効果は個人から組織へ波及し、企業全体の学習能力向上と競争力強化につながるのです。リフレクションは社員の主体的な成長と組織パフォーマンスの向上を同時に実現し得る有効な手法です。だからこそ、人事担当者にとってリフレクションを正しく理解し活用することは非常に重要と言えます。

リフレクションの3つの視点(レベル)

リフレクションには、深さの異なる3つのレベルの振り返り視点があります。この3つの視点を理解し意識することで、リフレクションから得られる学びの質が大きく向上します。

以下では、それぞれのレベルで何を振り返るべきかを解説します。

行動・事象レベルのリフレクション

最も基本となるレベルは、自分が経験した出来事そのものや行動について振り返ることです。具体的には、「何が起こったのか」「自分はどのような行動をとったのか」「その結果何が得られたか」を客観的に見つめ直します。事実関係を整理し因果関係を振り返ることで、表面的な出来事の流れを把握し、次に活かすための改善点を導き出します。この段階では感情や主観は置いて、事実ベースで出来事を俯瞰する姿勢が重要です。

感覚・感情レベルのリフレクション

次に、自分の内面に目を向けて感情や感覚を振り返ります。ある出来事で自分は「どのような感情を抱いたのか」、「なぜその感情が生じたのか」、「その感情は自分の行動にどう影響したか」といった点を掘り下げて考察します。この際、単に主観的になるのではなく、感情が湧いた背景にある周囲の状況や自分の状態をメタ認知的に捉えることがポイントです。自分の感情のパターンやトリガーに気付くことで、状況をより冷静かつ理性的に分析できるようになります。たとえば「プレゼンで緊張したのは準備不足への不安が原因だった」と気付けば、次回への具体的対策(入念な準備)が見えてくるでしょう。

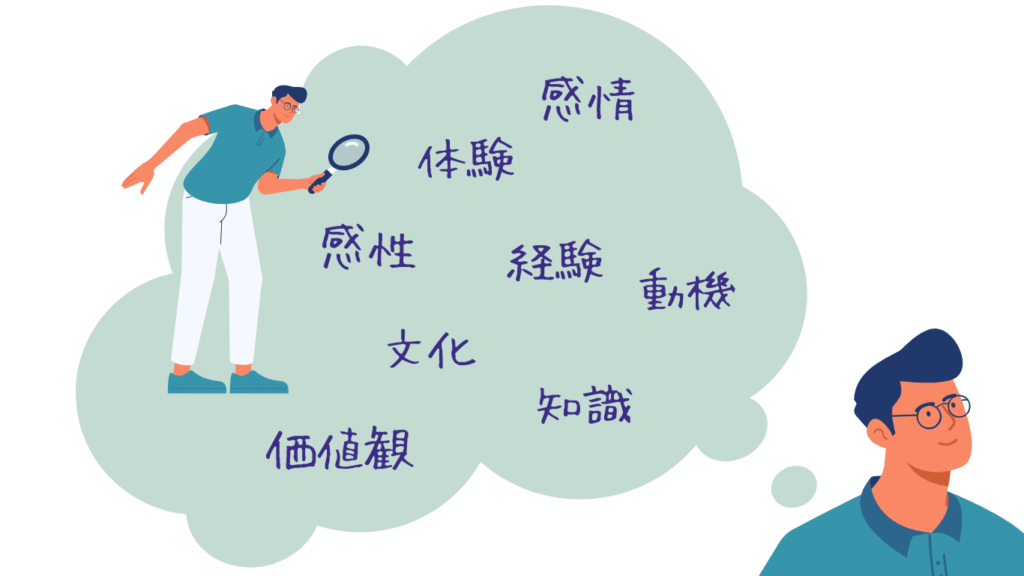

価値観・思考パターンレベルのリフレクション

最も深いレベルでは、自分の価値観や信念、思考の枠組み(メンタルモデル)そのものを振り返ります。自分が特定の感情を抱き行動をとる背景には、好き嫌いの感覚や大切にしている考え方といった内面的な前提が潜んでいます。これは単なる知識や情報のように簡単に出し入れできるものではなく、過去の成功・失敗体験の積み重ねによって形成された「ものの見方(メンタルモデル)」です。

「失敗してはいけない」という価値観が強い人は、新たな挑戦に消極的になる傾向があります。このレベルのリフレクションでは、「なぜ自分はそのように感じるのか」「その価値観はどのように形作られたのか」を自己探求します。非常に深い自己理解が得られる反面、自分の根本的な考え方を揺るがす作業でもあるため、ストレスもかかります。

しかし、自分の思考の癖や前提に気付いて初めて行動や感情の根本的な変化が促されます。たとえば、「完璧主義」の価値観を見直し「トライアルを重視する」価値観に書き換えることで、新たな行動パターンが生まれ業務結果にも良い変化をもたらします。

以上の3つのレベルは分けて説明しましたが、実際には互いに連動しているといえます。いずれのレベルでも共通して「経験から学ぶ」という点で結びついており、すべてを通じてリフレクションがもたらす学習効果があります。

事実を振り返ることで感情の動きを捉え、感情を掘り下げることで自分の価値観に気付く。このように順を追って内省を深めることで、自分自身への理解が飛躍的に深まり、新しい視点や行動変容につながります。リフレクションはこれら全てのレベルで重要であり、多面的に自己を見つめることで最大の効果を発揮するのです。

連綿と形成された経験の蓄積で構築された価値観や考え方に変化を起こすことは、非常にストレスがかかることであり、難しいと思うかもしれません。もちろん、上記のような、リベラルアーツ教育のような哲学や美学みたいなことも、自分のメンタルモデルとか可視化したうえであれば、効果はあります。

私たちは、連綿と形成された過去の経験の蓄積で構築された価値観のうえにあり、もっと深いレベルでは産まれた場所や文化・言語から、逃れることができないということでもあります。ドイツの哲学者マルティンハイデガーは「存在の時間」の中で、将来に向かって、自らの投企(予測不可能な事象)すると決断した瞬間から、人生の目的は定まり、過去の形や解釈が変わって、時間や事物に新たな意味づけ(形成化)が始まると言いました。

つまり、価値観や考え方に変化を起こすということは、経験や体験を変えることで、結果として価値観や考え方が変化するわけです。極端な話、未経験の場所や体験、過去の経験にはない状況に向かっていく中で、リフレクションすると変化は起きます。わかりやすい事例が「越境学習」です。社内留学、企業間留学、NPOへの参加等々、しがらみのないところで行動することで、今いる場所にある問題や課題に大きな影響と新しい視点をうみだし、今いる自分のモノ見方や考え方がより浮き彫りになります。行動レベル・感情レベル・価値観レベルは、別々分けて説明しましたが、連動していると言えます。

これらのレベルは異なりますが、共通して学ぶという点で結びついています。すべてのレベルにおいて、リフクレションは、重要であり、体験から感情へ、感情から価値観へ、自分で自分を見つめることは、大きな学習効果を産み出します。

もっとも重要なことは、行動と感覚と価値観はすべて相互影響関係にあり、意識、無意識に関係なく、作用しているということを認識することです。

リフレクションの具体的な進め方(4つのステップ)

リフレクションを実践する際は、以下の4つのステップで振り返りを進める方法がおすすめです。この手順に沿うことで、体系的かつ抜け漏れなく自己省察を行い、次のアクションに結びつけることができます。

リフレクションの対象を決める

まず最初に、振り返るテーマや経験の対象を明確にします。なんとなく過去を振り返っても有益な学びは得られにくいため、「何について振り返るのか」を定めることが重要です。対象は失敗経験に限らず成功体験でも構いません。たとえば「提案書作成で先輩のレビューを3回受けることになった案件」や「新人研修のプロジェクトを無事成功させた経験」など、具体的なエピソードを一つ選びます。成功事例から学ぶことで自信や強みを再認識できますし、失敗事例からは改善点を抽出できます。ポイントは、自分が成長につながると感じるテーマを選ぶことです。

1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介

最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…

できごとを複数のステップに分解する

次に、対象とした出来事のプロセスをいくつかの段階(ステップ)に区切って洗い出します。大きなできごとも細かなステップに分解することで、後の分析がしやすくなります。

たとえば「新規顧客への提案」なら、「①市場調査・競合分析」「②提案資料の準備」「③プレゼンテーション」のように主なプロセスに区切ります。プロセスを細分化することで、各段階ごとに振り返るべきポイントが明確になり、振り返りの精度が高まります。

各ステップで「できたこと・できなかったこと」を振り返る

分解した各プロセスについて、それぞれ上手くできた点と上手くできなかった点を中心に自己評価します。この際、各ステップに共通する要因がないかにも注目しましょう。

複数の場面で共通して現れる行動パターンや課題があれば、それが自分の強み・弱みとなって結果に大きな影響を与えている可能性があります。たとえば複数のプロセスで「準備不足」が共通の問題点なら、それが今後克服すべき重要課題だと分かります。逆に「計画通り進行できた」という点が共通していれば、それは自分の強みと言えるでしょう。

なお失敗経験を振り返る場合でも、原因探しに終始してネガティブな気分に陥らないよう注意が必要です。あくまで客観的な視点で事実と向き合い、「次につながる学び」を得ることに意識を向けましょう。

プロセスを再構築し、次の行動計画につなげる

最後に、振り返って得られた気付きや教訓をもとに、対象とした一連のプロセスを改善した形で再現することを考えます。言い換えれば、「もし同じ状況が再度訪れたら、自分はどう行動すべきか」を具体的にシミュレーションする段階です。プロセスごとに明らかになった改善点を取り入れて、改めて最初から最後まで行動計画を立て直します。

たとえば先の提案事例で「プレゼン資料にミスがあった」ことが課題なら、「次回は事前に同僚にダブルチェックを依頼する」という改善策を盛り込んだプロセスに再構築します。再構築した計画は実際に試行(実践)し、その結果どう変化したかを確認しましょう。実践→再度リフレクションというサイクルを回すことで、行動と振り返りが相互に作用し合い、徐々に自分の行動を最適化できるのです。

以上の4ステップを踏むことで、リフレクションの結果得た学びを確実に次のアクションにつなげることが可能になります。闇雲に振り返るのではなく、「対象設定→分解→分析→再構築」という手順を踏むことで、振り返りから実践への橋渡しがスムーズに行えるでしょう。日々このプロセスを回し続ければ、個人の行動改善はもちろん、組織としても持続的なパフォーマンス向上が期待できます。

リフレクションに活用できる主なフレームワーク

リフレクションを習慣化するには、フレームワーク(枠組み)を活用することも効果的です。

決まったフォーマットに沿って振り返ることで、初心者でも要領を得やすくなり、チームで共有する際の共通言語にもなります。

ここでは、人材育成の現場で広く使われている代表的な3つのリフレクション用フレームワークをご紹介します。

KPT法–Keep/Problem/Try

「KPT法」は、振り返りから「良かった点」「問題点」「次に挑戦すること」を整理するシンプルな手法です。具体的には、まずKeep(今後も継続すべき良かった点)を洗い出し、次にProblem(改善すべき課題や問題点)を列挙し、最後にそれらを踏まえてTry(次に向けて試す改善策)を考えます。

KPTは元々ソフトウェア開発の現場で生まれた振り返り手法ですが、現在では業界を問わずプロジェクト振り返りや個人の自己啓発にも広く活用されています。よい点の継続と課題への具体的対策を明確化できるため、改善アクションの早期発見に役立つフレームワークです。個人の成長促進はもちろん、チーム運営でも効果を発揮することから、日報や会議の終了時などに取り入れる企業も増えています。

YWT法–Yatta(Did)、Wakatta(Learned)、Tsugi(Next)

「YWT法」は、日本能率協会コンサルティングが考案した日本発のフレームワークで、「やったこと(Y)」「わかったこと(W)」「次にやること(T)」の3点から振り返る方法です。

まずY(やったこと)で自分が行った行動・出来事を振り返り、その中から課題や原因を把握します。次にW(わかったこと)でYから得た示唆を分析し、なぜその課題が発生したのか背景要因を考察します。最後にT(次にやること)で、教訓を踏まえた具体的な改善アクションを策定します。

YWT法は過去の経験から学びを抽出し次に活かす点でKPTと似ていますが、とくに社員の内面的成長に焦点を当てている点が特徴です。

業務上の課題を細かく分析し、今後の行動変革につなげるのに適しており、リフレクションで考慮すべき要素がバランス良く組み込まれたフレームワークといえます。

KDA法–Keep/Discard/Add

「KDA法」は、今後の行動計画に落とし込むことを目的としたフレームワークです。振り返りの結果から、「Keep(これからも続けること)」「Discard(今後はやめる・改善すべきこと)」「Add(新たに始めること)」の3点に整理します。一見KPTに似ていますが、KDAでは「やめるべきこと」を明確化する点に特徴があります。増えすぎた改善タスクを取捨選択し、本当に必要な行動に絞り込むのに有効です。ビジネスから個人の自己改善まで幅広く使われており、リフレクションでもKDAの3視点を意識することで次につながる建設的な振り返りが可能になります。

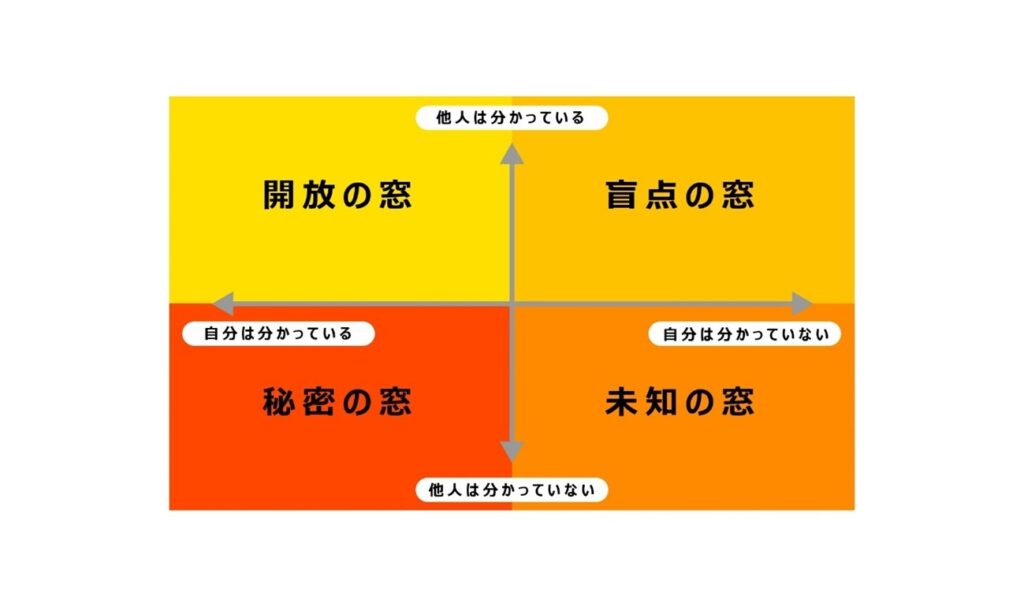

ジョハリの窓

その他、リフレクションに役立つフレームワークとしてジョハリの窓が知られています。ジョハリの窓は1955年にルフトとインガムという心理学者が提唱した、自己認識の4つの領域モデルです。自分も他人も知る「開放の窓」、自分は知らないが他人は知っている「盲点の窓」、自分だけが知り他人は知らない「秘密の窓」、誰も知らない「未知の窓」の4象限に分かれ、自己理解を深めるためにフィードバックと自己開示の重要性を教えてくれます。

リフレクションを行うことで、この「未知の窓」を狭めて自分で自分を理解できる部分を増やせるとも言われています。社員研修ではジョハリの窓のワークを組み合わせ、他者からの指摘を得ながら自分の気付きを促進する手法も取られています。

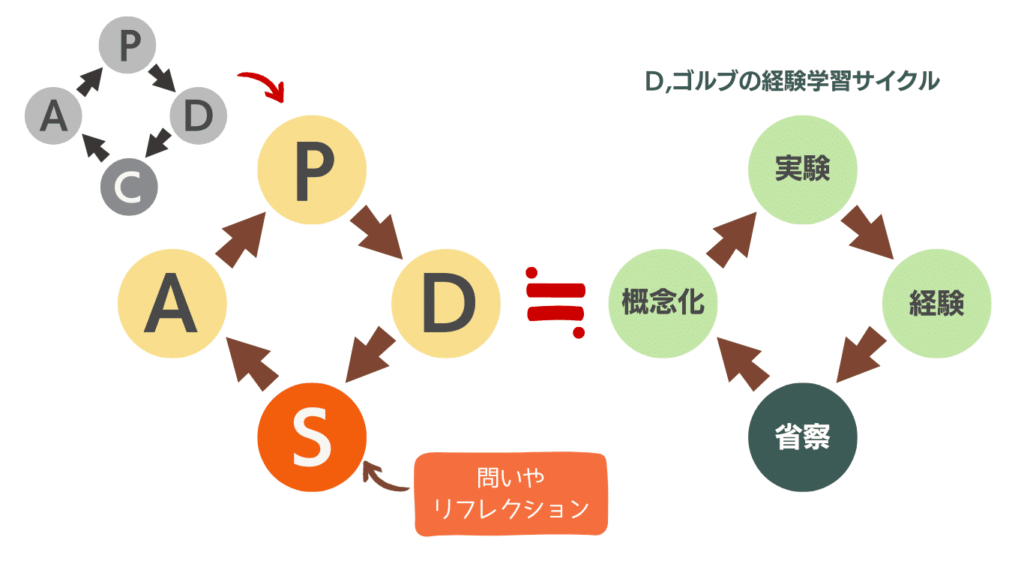

これらフレームワークはいずれもPDCAサイクルに構造が似ています。PDCA(Plan→Do→Check→Act)で言えば、リフレクションはまさに「Check(振り返り・検証)」に該当し、これを怠ると「Do」で終わってしまい改善が進みません。

KPTやYWT、KDAはCheckを効果的に行うためのツールであり、計画と実行を学習につなげる橋渡しになります。PDCAが形骸化しがちな組織でも、これらフレームワークを取り入れて定期的に振り返りの場を設けることで、計画→実行→検証→改善のサイクルを回し続ける文化を醸成できます。

重要なのは、これら手法では事実レベルの振り返りだけでなく、各参加者の感情や思考も開示・共有し合う対話を重視する点です。お互いにフィードバックし合える安全な場を作り、率直な対話を行うことで、単なる行動改善に留まらない深い学びと信頼関係の醸成が得られるでしょう。

リフレクションを行う際のポイント・注意点

効果的にリフレクションを行うためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。以下に注意すべき点をまとめます。

失敗やネガティブな面だけに囚われない

リフレクション=失敗の反省会になってしまうと、気持ちが落ち込み建設的な学びが得られません。振り返りでは成功したことや上手くいった点にも目を向けるよう意識しましょう。よかった点を認識することで自信や強みを再確認でき、前向きな改善策を考えやすくなります。

また失敗の原因分析も大切ですが、「なぜできなかったか」ばかりを深追いしすぎないようにし、「次にどうするか」に焦点を切り替えることが重要です。

「誰が悪いか」ではなく「何が問題か」に着目する

振り返りの場で陥りがちなのが、つい責任の所在を探ってしまうことです。しかし「結果が生じたのは誰の責任か」という問いは、リフレクション本来の目的ではありません。とくにチームで振り返る際には、特定の個人への批判や他責思考が出ないよう配慮しましょう。

重要なのは再発防止や今後の改善策を導き出すことであり、そのためには「誰が」ではなく「何が」問題だったのかという視点で事実を分析する必要があります。責任追及にエネルギーを割いても学びは得られにくいため、議論の焦点を常に課題とプロセスに置くよう注意しましょう。

振り返りから具体的な次の一手まで落とし込む

リフレクションは振り返って気付きを得るだけで終わらせず、必ず次のアクションプランまで結び付けることが大切です。せっかく洞察を得ても行動に移されなければ職場での変化は起きません。前述のフレームワークなども活用しながら、「では具体的に次は何をするか?」まで議論・思考を深めましょう。

振り返り→計画→実践という一連のサイクルまで落とし込んで初めて、リフレクションの目的が達成されます。気付きを共有したあとは各自が翌週の行動目標を立て、その実行結果をまた次回のリフレクションで検証する…というように、行動と内省をセットで継続する仕組みを作ると効果的です。

心理的安全性の確保

深い振り返りを行うには、本人が安心して本音を語れる場が必要です。とくに組織でリフレクションを導入する場合、上司や同僚の前で自分の弱みや失敗をさらけ出すことに抵抗を感じる社員もいるでしょう。そのため人事担当者は、発言を批判しない、失敗を咎めないといった心理的安全性の高い環境づくりを心掛ける必要があります。

対話型の研修でリフレクションを行う際は、ファシリテーターがポジティブなフィードバックを与えつつ参加者同士の信頼関係を醸成し、安心して振り返りに集中できる雰囲気を作ることが大切です。

心理的安全性とは?定義や意味と誤解、本質的に高い職場状態や高める方法について解説!

注目されている概念に心理的安全性があります。心理的安全性の概念とは、取り入れる方法とは。本記事では、その起源…

まとめ

「リフレクション」は、日々の業務や自身の行動を振り返ることで新たな学びを得て、より本質的な課題解決策や成長の糧を導き出すアプローチです。忙しい現代では意識的に時間を取らないと内省が難しい場面もありますが、だからこそリフレクションを組織的な仕組みとして導入する価値があります。

社員個人の振り返りは、業務改善やスキルアップといった直接的な効果に加え、リーダーシップの育成やチーム全体の自律的な成長へと波及させることが可能です。実際、リフレクションを継続的に行う企業では、単なるノウハウの共有に留まらず社員一人ひとりが自ら考え行動を改めることで、組織全体のパフォーマンス向上と変革が促されています。

リフレクションを成功させるには、適切なプロセスやフレームワークを理解して実践することが重要です。本記事で解説したように、振り返りのステップを踏み、KPTやYWTといったツールを用いながら、個人と組織に学習のサイクルを根付かせましょう。ポイントは、振り返りから具体的な次のアクションにつなげること、そして内省を継続できる環境を整えることです。優秀な人材を育成し続けるためには、社員自身が自ら学び成長する習慣を持つことが不可欠であり、その実現にリフレクションは極めて有効な手段と言えます。

ぜひリフレクションを日々の研修や業務プロセスに組み込み、個人と組織の持続的な成長につなげてください。