業務改善 事例で学ぶ進め方と成功条件|大企業の実践ポイント

目次

働き方改革やDXの加速により、業務改善は「やるかどうか」ではなく「どう成果につなげるか」が問われる時代になりました。現場の協力が得られない、ツールを入れても定着しない——そんな壁にぶつかっていませんか。こうした課題を乗り越えるには、成功事例から”勝ち筋”を学ぶのが近道です。本記事では、業務改善の事例と進め方、成功のポイントを体系的にまとめてご紹介します。

業務改善の事例が注目される背景は?

今、時代は業務改善に追い風を吹かせています。注目すべきキーワードはデジタル化・働き方改革・補助金の3つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

なぜ、企業はデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むのか?理由とメリットを解説

なぜ企業にデジタルトランスフォーメーションが必要なのでしょうか。企業を取り巻く環境からその理由を知り、DX推進…

デジタル化による業務の変化

現在、AI(人工知能)が急速に発展しています。高速で大量のデータを処理し、複雑なタスクを自動化してくれるため、業務効率化への期待が高まっています。

話題となったChatGPTをはじめ、Catchy、Canva、MicrosoftのCopilot、GoogleのGeminiなど、さまざまなツールが登場しています。

こうしたツールの活用によって、検索時間や思考時間などを大幅に削減できるでしょう。AIの活用は今後ますます進化し、さまざまな分野での業務効率化に役立つことが期待されます。

AIやロボットなど最先端の技術でなくても、ハード(携帯パソコン・社用スマホ)、ソフト(ERP・BI)の両面で、デジタル化は凄いスピードで普及しています。

国としてもデジタル化・BPR(業務改革)を前提に、デジタル社会の実現に向けた計画を継続的に更新しています。現場の「やり方」を変える圧力は、今後も強まる前提で捉えるのが現実的だと言えるでしょう。

参考:デジタル庁「重点計画」

DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で押さえておきたい3つのステップ

DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なる「デジタル化」ではなく、企業がAIや5Gなど最新のデジタルテクノロ…

補助金の支給

厚生労働省では企業に能率向上を促すため、生産性アップを実現した企業が地域雇用開発助成金などの労働関係助成金を申請した場合、金額を割り増ししていました。

ただし、厚生労働省の案内では「労働生産性を向上させた事業所への労働関係助成金の割増」は2023年3月末で廃止されています。

制度を前提に計画する場合は、最新の助成金要件を必ず確認してください。

また、制度・補助金は”使えたらラッキー”ではなく、次の点まで含めて業務改善の設計に組み込むと失敗しにくくなります。

働き方に関する時代の変化

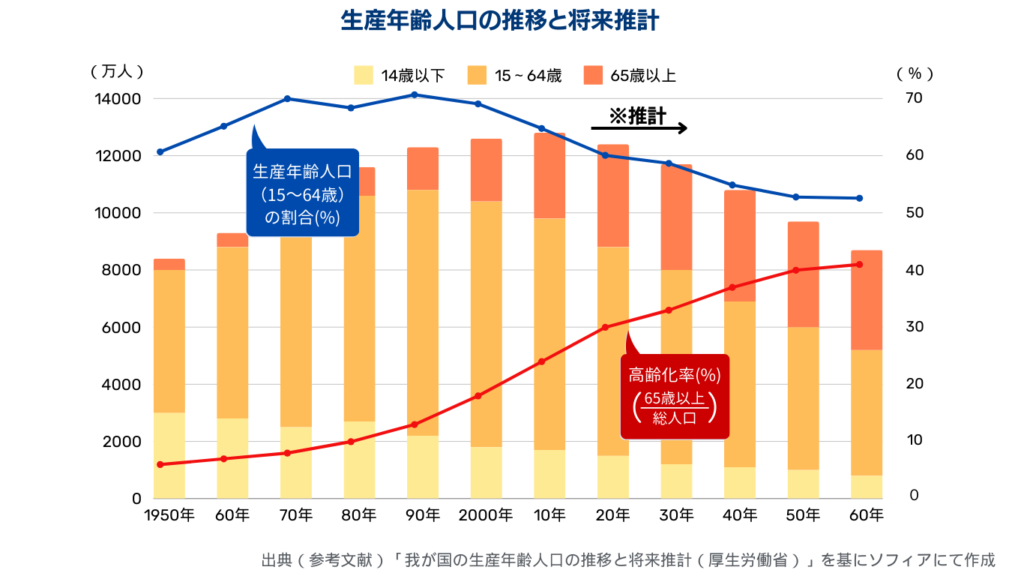

働き方改革の本質は、単に残業を減らすことではなく、労働減少社会における生産性の向上にあります。

日本の人口は今後も減少が見込まれ、生産年齢人口の縮小が経営課題として重くなります。

だからこそ、属人化や手戻りを放置せず、仕組みで”同じ成果をより少ない負担で出す”方向に寄せる必要があるのです。

また、日本の一人当たり年間総実労働時間に関する公的な整理もあり、時間の長短だけではなく、付加価値の出し方(プロセス設計)が重要になってきています。

参考:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

参考:労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2024」

業務改善とは何をする取り組み?

業務改善とは、組織や企業の業務プロセスや仕組みを見直し、効率化や効果的な運営を図ることを指します。平たく言えば、無駄な作業や手間を削減し、生産性の向上や品質向上を目指す活動です。

ここで重要なのは、「ツール導入=業務改善」ではないということです。

ツールはあくまで手段であり、成果は「業務の流れ(プロセス)」と「人の動き(役割・判断・コミュニケーション)」をセットで変えたときに出るものなのです。

トップダウンの業務改善がうまくいかないのはなぜ?

業務改善において、トップダウンによる意思決定ではうまくいかない一面が存在します。最近の業務は、専門性が高く複雑化しています。

上層部が現場の無駄を詳細に把握することが難しく、適格な改善策を見つけることは至難の業だと言えるでしょう。

現場では、「不満があっても問題として提案するほどのものではない」と思われがちであり、結局何も改善できないといった状態に陥ってしまうのです。

大企業ほど、トップダウンが効きにくい理由は「現場が怠慢」なのではなく、次のような構造にあります。

- 例外処理が多く、標準化が難しい

- 部門をまたぐと責任境界が曖昧になりやすい

- 監査・法務・セキュリティの制約で、変更に時間がかかる

だからこそ、現場の”困りごと”起点で可視化→合意→定着という筋道が必要になってくるのです。

業務改善が進まない職場で起きがちなことは?

では、業務改善が進まない職場では、具体的にどのようなことが起きているのでしょうか。よくあるパターンをご紹介します。

業務改善という業務が増える

業務改善が進まない職場では、「業務改善という業務が増える」といった障壁にぶつかってはいないでしょうか。日々の業務をいったん止めることは難しいため、業務改善と日常業務を同時進行で行うことが必要となってしまいます。

この壁を越えるコツは、改善を”追加タスク”ではなく、「やめる・減らす」を先に決めることです。

たとえば、会議を減らす、承認回数を減らす、入力項目を減らす——こうした削減から入ると、現場が前向きに乗りやすくなります。

業務改善は面倒だから現状のままでもよいのでは…

自分の業務に「改善の余地がある」と考える社員はあまり多くありません。「面倒なだけ、現状のままでいい」と思われがちです。

このとき有効なのが、“個人メリット”の明文化です。

具体的には、次のような言い方が効果的でしょう。

「差し戻しが減って残業が減る」

「引き継ぎが楽になる」

数字や体感に落ちる言い方が、動機になります。

チームでの業務がうまくいっていない

複数の人々が携わっているチームの場合、業務に対する解釈や見方は人それぞれバラバラです。トラブルが発生しやすく、解決には時間がかかり残業続き…ということも珍しくありません。

チーム課題は「会議を増やす」で解決しないことが多いです。むしろ、決めるべきこと(判断基準)を先に文章化し、迷いを減らすほうが効果的だと言えます。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】

社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…

社員のモチベーションが下がり気味

業務改善は感情に作用するものではなく、合理的に考えるものであるため、モチベーションの低下は必然的に起こりやすいものです。

だからこそ、社内コミュニケーションでは「精神論」よりも、次の3点を”見える化”して伝えるのが最短です。

・何が変わるのか(Before/After)

・何が楽になるのか(個人メリット)

・いつからどう変えるのか(移行手順)

業務改善とBPR・BPMはどう違う?

ここまで業務改善について見てきましたが、似た概念としてBPRやBPMがあります。それぞれの違いを整理しておきましょう。

業務改革(BPR)との違い

BPRは人・システム・プロセスを抜本的に改革する方法で、組織横断的に行われます。

一方、業務改善は、個人やチーム・部署単位で部分課題を解決できる点が異なります。

業務プロセス改善(BPM)との違い

BPMは業務プロセスを俯瞰して可視化し、ボトルネックを明らかにして最適化する考え方です。

対照的に、業務改善は、現状のプロセスを前提に”より良くする”取り組みです。

実務で判断する際は、次のように使い分けると良いでしょう。

短期で効かせたい:業務改善(ECRS・標準化・手戻り削減)

部門をまたいで根本から変える:BPR(権限・システム・組織も含める)

プロセスを継続管理したい:BPM(可視化→指標→運用)

目的で使い分けると、ムダな炎上を避けられます。

業務改善で得られる効果とメリットは?

では、業務改善に取り組むことで、どのような効果やメリットが得られるのでしょうか。

コスト削減

人件費やオフィスコスト、エネルギーコストなどの削減につながります。

生産性向上

業務のムリ・ムダ・ムラを洗い出して改善することで、生産性向上が期待できます。

従業員のスキル、モチベーションの向上

新しいスキルや知識を習得する機会が増え、業務改善が新規事業や売上向上につながることもあります。

労働環境の改善

従業員が働きやすい環境を提供し、定着率や生産性向上にもつながります。

効果測定の型(KPI例)

大企業のDX推進・人事・広報が握りやすいKPIは次の通りです。

工数:処理時間、差し戻し回数、二重入力回数

品質:ミス率、監査指摘件数、顧客/社内問い合わせ件数

体験:従業員満足、NPS/パルスサーベイ、離職・異動希望

浸透:利用率(ツール/制度)、閲覧率(社内報/イントラ)、参加率(説明会)

業務改善の事例にはどんなパターンがある?

競合上位記事で多い”業務改善 事例”の代表パターンを、大企業の現場で再現しやすい形に整理してご紹介します(後半で部門別にも展開します)。

• 可視化(見える化):業務フロー、RACI、手戻りポイントを明確化

• 標準化(ばらつき削減):テンプレート、ルール、判断基準の統一

• 削減(やめる・減らす):会議、承認、入力、帳票、メールの削減

• 自動化(定型を機械に):ワークフロー、RPA、連携、AI要約

• 共有(探さない):ナレッジ、FAQ、検索、タグ、権限設計

• 分担(属人化解消):引き継ぎ、スキルマップ、マニュアル化

業務改善 事例を目的×手段×KPI×関係部門で一覧化

| 目的 (改善したいこと) |

手段 (よく効く打ち手) |

KPI (効果測定の例) |

関係部門 (主担当/協力) |

| 探す時間を減らす | ナレッジ一元化、検索設計(タグ/権限)、FAQ整備 | 検索時間、問い合わせ件数、自己解決率、閲覧率 | 情シス/広報(IC)/人事/各部門 |

| 差し戻し・手戻りを減らす | テンプレ統一、判断基準の文章化、入力必須項目の削減 | 差し戻し回数、再提出率、リードタイム | 経理/法務/総務/各部門 |

| 承認待ちを減らす | ワークフロー整備、承認段数削減、RACI明確化 | 承認リードタイム、滞留件数、承認回数 | 経営企画/総務/情シス/各部門 |

| 二重入力をなくす | システム連携、入力元の一本化、マスタ統制 | 入力工数、データ不整合件数、修正回数 | 情シス/DX/各部門(現場) |

| 会議を減らす・短くする | アジェンダ標準、決定事項テンプレ、非同期共有(議事録要約) | 会議時間、会議回数、決定率、持ち帰り件数 | 全社(各部門)/広報(IC) |

| 問い合わせ対応を減らす | 制度FAQの整備、申請導線の改善、チャットボット/テンプレ | 問い合わせ件数、一次回答率、平均対応時間 | 人事/総務/情シス |

| 業務の属人化を解消 | 手順書/チェックリスト化、引き継ぎルール、スキルマップ | 引き継ぎ時間、代替対応率、教育工数 | 人事/各部門/教育担当 |

| ミス・監査指摘を減らす | 入力ガード(必須/自動計算)、証憑ルール統一、例外フロー整備 | ミス率、監査指摘件数、再処理工数 | 経理/監査/法務/総務 |

| 情報発信が届かないを解消 | 1分要約→詳細の導線設計、セグメント配信、理解度確認 | 閲覧率、理解度、行動率(申請率等) | 広報(IC)/人事/経営企画 |

| ツールが定着しない | 運用ルール、教育/オンボーディング、成功事例共有 | 利用率、MAU/DAU、投稿率、閲覧率 | 情シス/DX/広報(IC)/各部門 |

表の読み方

• まず「目的」を1つに絞り、該当する「手段」を2〜3個だけ選びます

• KPIは”測れるもの”に限定し、4〜8週間で効果が見える設計にします

• 関係部門は、主担当だけでなく「承認・運用・教育」を担う協力部門まで含めると失敗しにくくなります。

部門別の業務改善 事例を知りたい(営業・経理・人事・広報)

ここからは、読者ターゲット(大企業のDX推進・広報・人事)に合わせ、部門別に「すぐ着手しやすい業務改善 事例」をご紹介します。

営業の業務改善 事例:情報入力を”二重化”させない

• 顧客情報の入力項目を削減し、入力元を一本化する

• 見積・提案書テンプレートを統一し、差し戻しを減らす

• 活動履歴は「書く」より「残る」設計(自動記録・連携)に寄せる

経理の業務改善 事例:申請〜承認〜証憑を一気通貫に

• 出張・経費精算の入力項目を減らす(必須項目の再設計)

• 証憑の保管ルールを統一し、検索性を上げる(監査対応も楽になる)

• 例外処理(立替・外貨・交際費など)の分岐をフローに埋め込む

人事の業務改善 事例:問い合わせ(質問)を”減らす”設計

• 制度FAQを「検索できる」形にし、更新責任者を決める

• 入退社・異動の手続きをチェックリスト化し、抜け漏れを防ぐ

• 評価運用は「例外ルール」を先に文章化して炎上を防ぐ

広報の業務改善 事例:情報発信を”届く形”に再編集する

• 発信テーマを「経営メッセージ」「施策」「現場の実践」に分ける

• 長文一発配信より、要点→詳細の導線(1分で把握→深掘り)にする

• 閲覧率・理解度(簡易テスト/アンケ)まで含めて改善サイクルに入れる

業務改善をどう進めればいい?(可視化から定着までの手順)

いきなり業務改善の具体策検討から入っても、良い結果は生まれません。まずは最初のステップとして、可視化のフェーズが欠かせません。

可視化するフェーズ

可視化フェーズとは「業務の棚卸」であり、業務の流れや問題点を把握・共有するプロセスです。

可視化するポイントは次の通りです。

• 担当者間で業務量がばらついていないか

• 業務が属人化され、特定の担当者に依存していないか

• 業務ルールが体系的に整備されているか、共有されているか

• 時期による業務繁閑のばらつきが大き過ぎないか

• インフラ(IT端末、環境、資料スペース等)が確保されているか

ここで”よくある落とし穴”は、フローを綺麗に描いて満足してしまうことです。可視化のゴールは図ではなく、「どこで時間が溶けているか」「なぜ差し戻しが起きるか」を特定することにあります。

改善するフェーズ

場当たり的に思いついたことを改善しても、長続きはしません。「誰が・何を・いつまでに・どうやって」を改善計画表に落とし込み、実行に移します。

スモールスタートの型

• 対象業務を1つに絞る(例:経費精算、問い合わせ対応)

• 期間を決める(例:4〜8週間)

• KPIを2〜3個に絞る(例:処理時間、差し戻し、満足度)

• 成果を社内で共有し、横展開する

業務改善のフレームワークは何を使えばいい?

フレームワークは業務を可視化するための下敷きとなります。代表的なものをご紹介しましょう。

MECE

モレやダブりがないよう並べ立てる考え方です。完璧を目指すより、思考の過程に価値があります。

ECRS(イクルス)

「排除」「統合」「組み替え」「簡素化」の4観点でムダを削ります。

PDCAサイクル

Plan→Do→Check→Actionを繰り返し、継続的に改善します。

ロジックツリー

問題を分解して原因を特定し、議論のズレを減らします。

KPT

Keep/Problem/Tryで振り返り、次の一手を明確にします。

バリューチェーン分析

工程ごとの付加価値を分析し、強みや差別化の設計に活かします。

上位記事で触れられがちな一方、実務で差がつくのは「どれを使うか」より、“使う順番”です。

おすすめは、ECRS(削減)→ロジックツリー(原因)→PDCA(定着)の流れです。

業務改善のポイントはなぜ社内でのコミュニケーションなの?

業務改善を進めるうえで欠かせないのは、横のつながり、社内のコミュニケーションです。

インターナルコミュニケーションとは

社内の意識醸成・情報共有を目的とした活動であり、社内報・イントラネット・部会・朝礼などをツールとして活用します。

インターナルコミュニケーションのメリット

業務改善活動の情報共有を通じ、お互いの活動に「Good job!」と言い合える風土も促され、連帯感を醸成します。

ここは”きれいごと”ではありません。

弊社ソフィアの調査では、社内コミュニケーションに「問題がある」と感じる人が約8割(79%)に達しました。

また、問題の対象は「部門間(58%)」が最多で、「部門内(上司と部下)(51%)」「経営陣と社員(42%)」と続き、縦横両方で詰まりが起きています。

さらに、当事者が感じる具体的問題として「業務に関連する情報が共有されない(46%)」「共有が遅い(39%)」「欲しい情報がどこにあるかわからない」など、”情報流通”の問題が上位に挙がっています。

つまり、業務改善を阻む最大の敵は「怠慢」ではなく、探す・待つ・すり合わせるに代表されるコミュニケーションコストなのです。

しかもツール導入だけでは解決しません。

弊社ソフィアの調査では、TeamsやSlack等のツールを「導入している」企業は約8割(76.6%)でした。

一方で、活用を妨げる要因として「機能や使い方の教育不足(33.6%)」が最多で、「既存手段(メール等)の習慣が根強い」なども続きます。

導入後の”使い方設計・方針明確化・トレーニング”までやって初めて、改善は前に進みます。

実践のコツ:社内コミュニケーションで最低限そろえるべき3点

1. 目的:なぜ変えるのか(個人メリットも含める)

2. ルール:どう運用するのか(例外処理も明記)

3. 成果:何が良くなったのか(数字+現場の声)

業務改善に成功した事例を知りたい(学べるポイント付き)

ここからは、実際に業務改善に成功した企業の事例をご紹介します。

働き方の多様化を目指した取り組み(サイボウズ)

サイボウズは、離職率の課題を背景に働き方改革を進め、制度・風土・ツールを磨き上げました。公的事例紹介でも、離職率が28%から4〜5%程度へ低下したことなどが示されています。

学び:制度だけでなく、社員の声を拾って更新し続ける”運用設計”が鍵です。

• 参考:多様な働き方の実現応援サイト「サイボウズ株式会社」 https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/cases/case_0152/

トヨタ生産方式に学ぶ「カイゼン」の考え方(トヨタ)

トヨタ生産方式は、現場改善(カイゼン)を積み重ねる思想として広く知られ、公式でも整理されています。

学び:大改革よりも、日々のムダの排除と標準化を回し続ける文化が強い成果を生みます。

行政組織でも取り組まれる業務改善(厚生労働省)

厚生労働省は、寄せられた意見や職員提案などに基づく業務改善事例を取りまとめて公表しています。

学び:改善は民間だけのものではなく、組織運営に共通する「当たり前の経営活動」です。

まとめ

時代は「業務改善丸」に追い風を吹かせています。「うちの職場はまだまだ」と思うなら、今すぐ船を出港させましょう。もちろん乗組員の意思の疎通は欠かさずに。

まとめると、業務改善は、ツールや施策の前に「業務の再設計」と「社内コミュニケーション設計」が要だと言えます。現場が動き、定着し、横展開できる改善の進め方を整えたい場合は、業務プロセス最適化(インターナルコミュニケーションの視点で業務を再設計)も選択肢になるでしょう。

関連サービス