ロジカルシンキング研修で現場力向上!定義・効果・鍛え方を徹底解説

最終更新日:2025.07.02

目次

ロジカルシンキング(論理的思考)は、ビジネスのあらゆる場面で求められる基本スキルです。

大量の情報を整理し、本質を見極めて筋道立てて考える力は、問題解決や意思決定だけでなく、周囲への説明や説得にも不可欠です。

しかし、「研修で学んでも部下が論理的に考えられるようにならない」「実務でロジカルシンキングを活用できていない」とお悩みではないでしょうか。

本記事では、ロジカルシンキングの意味や重要性、代表的な手法・フレームワーク、鍛え方を網羅的に解説します。

さらに、一般的な研修のよくある課題とソフィア社の研修サービスの違いも取り上げ、効果的に現場で活かすポイントを探ります。

大企業で人材育成を担う皆様の研修企画にお役立てください。

ロジカル・シンキングとはその意味と重要性

ロジカル・シンキングとは、物事を筋道立てて整理する思考能力と矛盾なく説明するコミュニケーション能力のことです。

厳密にはこの「思考力」と「コミュニケーション力」の2つの要素に大別されます。

つまり、自分の頭で論理的に考える力と、それを他者にわかりやすく伝える力の両方がロジカル・シンキングなのです。

現代社会の膨大な情報の本質を正しく捉えて伝えるためには、情報を整理し理解することが必要です。

このように論理的に分けて考える(【分ける】)ことが、相手に正しく理解してもらう(【わかる】)ための前提になります。

実際、「わかりやすい」という日本語の語源は「分かりやすい(分けやすい)」に由来し、情報がきちんと整理され分類されている時、人は「理解しやすい」と感じるのです。

つまりロジカル・シンキングによって自分の考えを体系立てて整理することで、相手に筋道だった説明ができるようになります。

ロジカルシンキングが注目される背景

ビジネスシーンでは「もっとロジカルに考えよう」「論理的に報告せよ」と言われることが多く、論理的思考の重要性が叫ばれています。

1990年代後半から2000年代初頭にかけてこの概念が本格的に紹介されて以来 、日本では「ロジカルシンキング=問題解決の技法」という偏った認識が定着した面もあります。

当時のロジカルシンキング関連書籍の著者がコンサルタント出身で、企業の経営課題を解決する文脈で紹介されたことが一因でしょう。

その結果、一般の社員の日常業務からはやや飛躍した使われ方が広まったとも言われます。

しかし現在では、VUCA時代と呼ばれる先行き不透明な環境下で、複雑化する課題に対応するために論理的思考力はますます重要になっています。

大量の情報を整理・分析して的確な結論を導き出すスキルが不可欠であり、ロジカルシンキングはビジネスパーソンから強く支持される思考法となっています。

実際、論理的思考力は管理職にも求められる基礎能力であり、目標達成や課題解決に直結するスキルです。

ロジカルシンキングを身につけることは、個人の業務効率だけでなく組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。

クリティカルシンキング・ラテラルシンキングとの違い

ロジカルシンキングとよく比較される思考法にクリティカルシンキング(批判的思考)とラテラルシンキング(水平思考)があります。

これらは混同されがちですが、目的やアプローチに違いがあります。

クリティカルシンキングは物事の前提や既成概念を疑い、本質的な課題を捉えるために多角的かつ客観的に考える思考法です。

直感や先入観に流されず、「それは本当か」「他に要因はないか」と批判的視点で検証する点が特徴です。

その結果、論理の飛躍や誤った前提に基づく結論を防ぎ、より確からしい答えに近づけます。

一方、ラテラルシンキングは既存の枠組みにとらわれず発想を水平展開することで、新しいアイデアや視点を生み出す思考法です。

論理的に一つの結論を導くロジカルシンキングとは異なり、答えが一つとは限らない柔軟な発想を重視します。

つまり、ロジカルシンキングが収束的(Convergent)な「筋道を通す」思考なのに対し、ラテラルシンキングは発散的(Divergent)な「筋道にとらわれない」思考と言えるでしょう。

いずれもビジネスには必要な思考法ですが、目的に応じて使い分けることが大切です。

たとえば未知の原因を探る場面ではクリティカルに考え、新規アイデア創出にはラテラルに発想し、アイデアを実行計画に落とす段階でロジカルに整理するといったように、三者を適材適所で活用できます。

ロジカルシンキングを構成する6つの要素

ロジカルシンキングには、押さえておきたい基本要素が6つあります。

論理的に物事を考えるための土台となる考え方で、以下のポイントです。

筋道の通った主張

意見や結論に一貫性があり、根拠と結びついていることが重要です。

演繹的思考や帰納的思考を組み合わせ、主張と根拠が乖離しない筋道を立てます。

筋道の通った論理は説得力を生み、意思決定やコミュニケーションにおいて信頼性を高めます。

合理的思考

物事の本質を見極め、無駄なく効率的に解決策を導く考え方です。

何が重要で何が重要でないかを判断し、限られたリソースで最大の効果を上げる思考姿勢とも言えます。

費用対効果を考慮し、優先順位をつけて問題に対処する力です。

因果関係の正確な把握

原因と結果の繋がりを正しく理解する力です。物事には必ず原因と結果があり、真の原因を突き止めることで、的外れな対応を避けられます。

また因果関係を見誤らないことで、問題解決の筋道を誤るリスクを減らせます。

適切な分解力

複雑な問題を要素に分解し、構造化する力です。大きな課題も細分化して捉えることで、原因分析や解決策立案が容易になります。

特に「漏れなく・ダブりなく(MECE)」情報を洗い出す視点で分解すると、抜け漏れのない分析が可能です。

バイアスの排除

思考の偏りを排し、白紙の状態で物事を捉える態度です。

人は先入観や固定観念(認知バイアス)に左右されがちですが、ロジカルシンキングでは一旦それらを脇に置き、客観的事実に基づいて検討します。

偏見なく全体をバランスよく見ることで、正確な結論に近づけます。

言葉や数字の正確な扱い

用語の定義を明確にし、定量的な根拠を示す力です。漠然とした表現や曖昧な数字では論理の土台が不安定になります。

たとえば「多い」「すごく」ではなく具体的な数量を示す、専門用語は定義を共有するといった配慮です。

言葉と数字を厳密に使うことで論理の説得力が増します。

以上の要素を意識することで、論理的思考の質が高まります。逆に言えば、どれかが欠けていると「ロジカルではない」状態になりがちです。

たとえば主張と根拠が繋がっていなければ筋道が通っていないと言えますし、必要な情報の抜け漏れがあれば正しい結論に至れません。

ロジカルシンキングを磨く際はこれら6要素のバランスをチェックするとよいでしょう。

ロジカルシンキングを身につけるメリットと注意点

主なメリット(得られる効果)

ロジカルシンキングを身につけることで、ビジネスパーソンにはさまざまな良い効果が期待できます。特に重要なメリットは以下の通りです。

提案力・プレゼンテーション力の向上

論理的に導かれた意見は感情的な主張より説得力が増します。

根拠に基づき「だからこうすべきだ」と説明できれば、相手の納得を得やすくなります。

新規企画の提案や商品・サービスのプレゼンテーション、社内稟議書の作成などあらゆる場面で有効です。

論理的な伝え方ができる人材は上級管理職から見ても信頼に足る存在となるでしょう。

原因分析力・問題解決力の向上

ロジカルシンキングにより、物事を因果関係に沿って考える習慣がつくと、問題の真因を的確に突き止められるようになります。

思いつきや場当たり的な対処ではなく、根拠にもとづき再現性のある解決策を導けるため、業務改善やトラブルシューティングの速度と精度が上がります。

複雑な課題にも体系立ててアプローチできるため、チーム全体で問題解決に取り組む際の共通言語にもなります。

コミュニケーション円滑化・生産性向上

筋道だった考え方は、相手に理解してもらいやすい伝え方につながります。

ロジカルに説明・議論できれば誤解や思い違いが減り、社内の情報共有や意思決定プロセスがスムーズになります。

結果として無駄なやり直しや確認作業が減少し、組織全体の生産性向上にも寄与します。

また、論理的なコミュニケーションは聞き手に安心感を与え、リーダーへの信頼感醸成にもつながります。

デメリットや注意すべき点

一方で、ロジカルシンキングばかりを重視しすぎると注意が必要な点もあります。代表的なものを見ていきましょう。

創造性・発想力の低下

論理にこだわるあまり既成概念にとらわれ、柔軟な発想がしにくくなる恐れがあります。

1956年に心理学者J.P.ギルフォードによって提唱 した収束的思考(筋道立てて一点の最適解を導く思考)と拡散的思考(自由に多様なアイデアを広げる思考)で言えば、ロジカルシンキングは前者の代表です。

そのため論理思考を鍛えることで問題解決力が上がる一方、発想力(後者)が必要な場面では「頭が固い」「理屈っぽい」と評価されるリスクもあります。

新規事業のブレストや商品開発のアイデア出しなどでは、一旦ロジックを離れて発散思考に切り替える柔軟さが求められるでしょう。

結論が出ない「考えすぎ」状態

論理にこだわるあまり、完璧な答えを出そうとして思考の迷路に陥るケースもあります。

特に前提条件の設定に不備があると、「前提が変われば結論も変わる」ため延々と議論がループすることがあります。

ある程度の情報で仮説を立てて結論をまとめる決断力もビジネスでは重要です。

ロジカルに考えること自体が目的化しないよう、「最終目的(何を解決したいのか)」に立ち返る習慣が必要です。

感情や人間関係への配慮不足

論理を重視するあまり、相手の感情面への配慮を欠くとコミュニケーションがうまくいかなくなる恐れがあります。

いくら正論でも感情を無視して押し付ければ人は動かないものです。

ビジネスでは論理と同時に共感も大切だという点を忘れないようにしましょう。

これらの注意点を踏まえ、ロジカルシンキングは目的達成のための手段であることを意識することが重要です。

論理的な正しさに固執しすぎず、状況に応じて柔軟に他の思考法も組み合わせることで、より創造的かつ実践的な問題解決が可能になります。

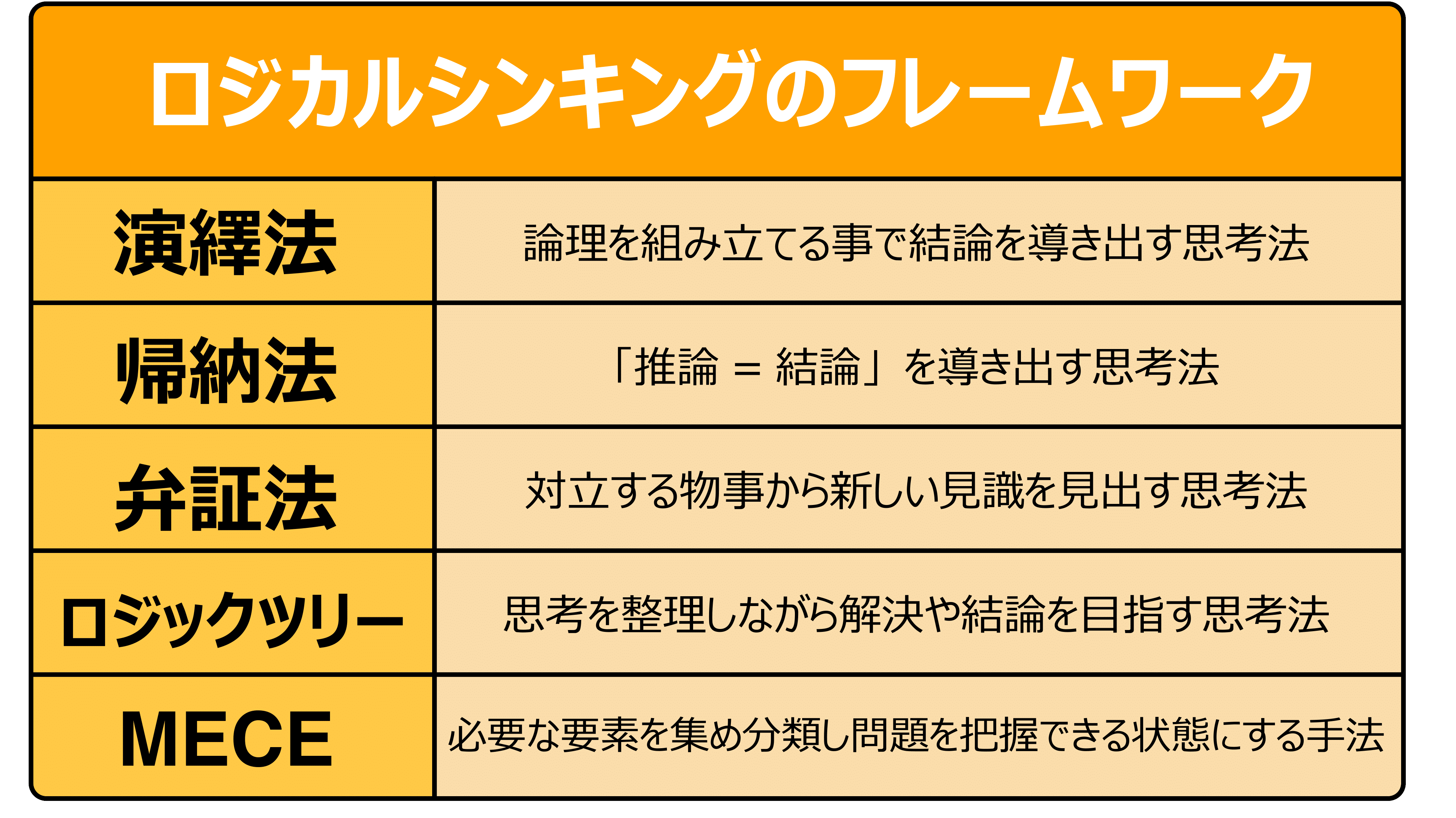

ロジカルシンキングの代表的な3つの手法(論理展開の型)

次に、ロジカルシンキングで論理展開によく用いられる思考手法を押さえておきましょう。

論理的な結論を導くプロセスにはいくつかの型があり、代表的なものは以下の3つです。

演繹法(えんえきほう)

三段論法とも呼ばれる伝統的な推論法です。

一般的な事実やルールと、個別の事例(観察事項)を前提にして、それらから論理必然的な結論を導きます。

有名な例では「人間はいつか死ぬ(一般事実)」「ソクラテスは人間である(個別事例)」から、「ソクラテスはいつか死ぬ」という結論を導く推論です。

ビジネスでは社内ルールと具体的事例から結論を導く場面(例「利益率◯%超の案件には新規提案をする」というルールと特定案件の利益率データから提案実施を結論づける等)で活用されます。

演繹法のポイントは前提が正しければ必ず正しい結論に至ることですが、裏を返せば前提に誤りがあると誤結論を導くリスクがある点に注意が必要です。

帰納法(きのうほう)

複数の個別事象から共通点や傾向を見出し、一般的な法則を導く推論法です。

アンケートや市場調査のデータ分析などで典型的に用いられます。

たとえば「Aさんはランニングを始めて痩せた」「テレビ番組でランニングは脂肪燃焼に効くと言っていた」等の事実が複数あれば、「ランニングはダイエットに効果的らしい」という仮の一般論を導くことができます。

ただし帰納法の結論はあくまで「傾向のまとめ」に過ぎず絶対的な真理ではないため、追加の情報次第で結論が変わり得る点に留意が必要です(※後日別の要因が判明すれば覆る可能性がある)。

ビジネスでは、市場調査から顧客傾向を分析して戦略を立案する場合などに帰納的アプローチが使われます。

弁証法(べんしょうほう)

一見対立する意見Aと意見Bを統合し、より高次の結論Cを導く思考法です。

もともとは哲学者ヘーゲルの提唱した概念ですが、ビジネスにも応用できます。

たとえば「社員は定時で退勤すべきだ(テーゼ)」と「定時では仕事が終わらない(アンチテーゼ)」という相反する主張がある場合、弁証法的アプローチでは「生産性を上げて残業ゼロでも仕事が終わるようにする」という新たな打開策(ジンテーゼ)を導くような発想をします。

シンプルな演繹・帰納では解決できない複雑な課題に取り組む際、第三の選択肢を見出す手段として有効です。

特に利害の対立を調整したり、新しいビジネスモデルを考案したりする場面で、この「対立から統合へ」の思考が役立ちます。

ロジカルシンキングの主要フレームワークと活用方法

ロジカルシンキングを実践する際によく用いられる思考のフレームワークがあります。

これらは論理的に考えるための道具であり、複雑な情報を整理したりアイデアを構造化したりするのに役立ちます。

代表的なフレームワークとして以下の4つを紹介します。

ピラミッドストラクチャー(結論と根拠のピラミッド構造)

ピラミッドストラクチャーは、結論をピラミッドの頂点に置き、その下に根拠を並べて論理を組み立てるフレームワークです。

トップダウンに「結論→根拠→事実」と展開する方法と、

ボトムアップに「事実→根拠→結論」を積み上げる方法の2通りがあります。

たとえば企画書で最初に提案の結論を提示し、その理由を箇条書きにして示すのはトップダウン型、

一方でデータや調査結果を積み上げて最終結論に至る説明はボトムアップ型です。

ピラミッドストラクチャーを使うことで、伝えたい結論とその根拠が一目でわかる資料や説明を行うことができます。

論理の飛躍や漏れも発見しやすくなり、説得力の高いプレゼンテーションに繋がります。

特に経営層への報告や提案では「結論は何か」を明確に示し、SupportingEvidenceを階層的に示すピラミッド型の伝え方が効果的です。

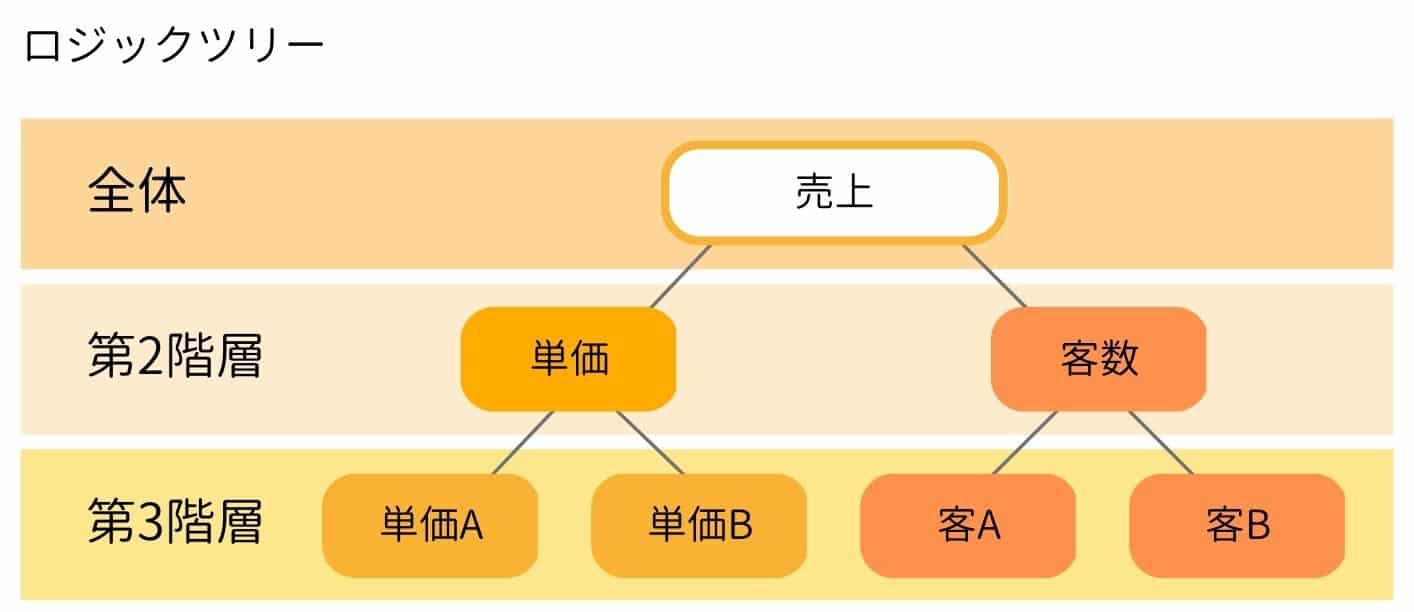

ロジックツリー(論点の分解と思考の可視化)

ロジックツリーは、課題やテーマをツリー状に分解することで原因や解決策を体系的に洗い出すフレームワークです。

問題解決プロセスで頻繁に使われ、主に次の3種類があります。

要素分解ツリー(Whatツリー)

全体を構成する要素や分類に分けることで、漏れなく課題の全体像を把握するためのツリー。

例売上高を「客数×客単価」に分解する、人材育成課題を「新入社員研修・中堅社員研修・管理職研修」に分類する等。

原因究明ツリー(Whyツリー)

発生している問題の原因を突き止めるために「なぜ起こるのか」を枝分かれさせて深掘りするツリー。

例「売上低迷」の原因を「顧客数減少」「客単価低下」などに細分化し、それぞれさらに「なぜ顧客が減ったか」を分析する。

解決策ツリー(Howツリー)

問題に対する具体的な解決策や改善策を漏れなく洗い出すためのツリー。

例「売上低迷」への対策を「新規顧客の獲得策」「客単価向上策」に大別し、さらに各策の具体案を列挙する。

ロジックツリーを使うことで、複雑な問題も体系的に可視化され、議論の抜け漏れを防ぐことができます。

特に次項のMECEと組み合わせて横展開(水平展開)することで、「言い忘れ」や「検討漏れ」のない包括的な分析が可能です。

またロジックツリーは状況によって縦方向にも分解できます。上位の概念を見出し(要約)とし、下位にその具体的説明をぶら下げる形です。

この縦の関係を整理すると、情報の階層構造が明確になり、相手にとって非常に理解しやすい伝え方になります。

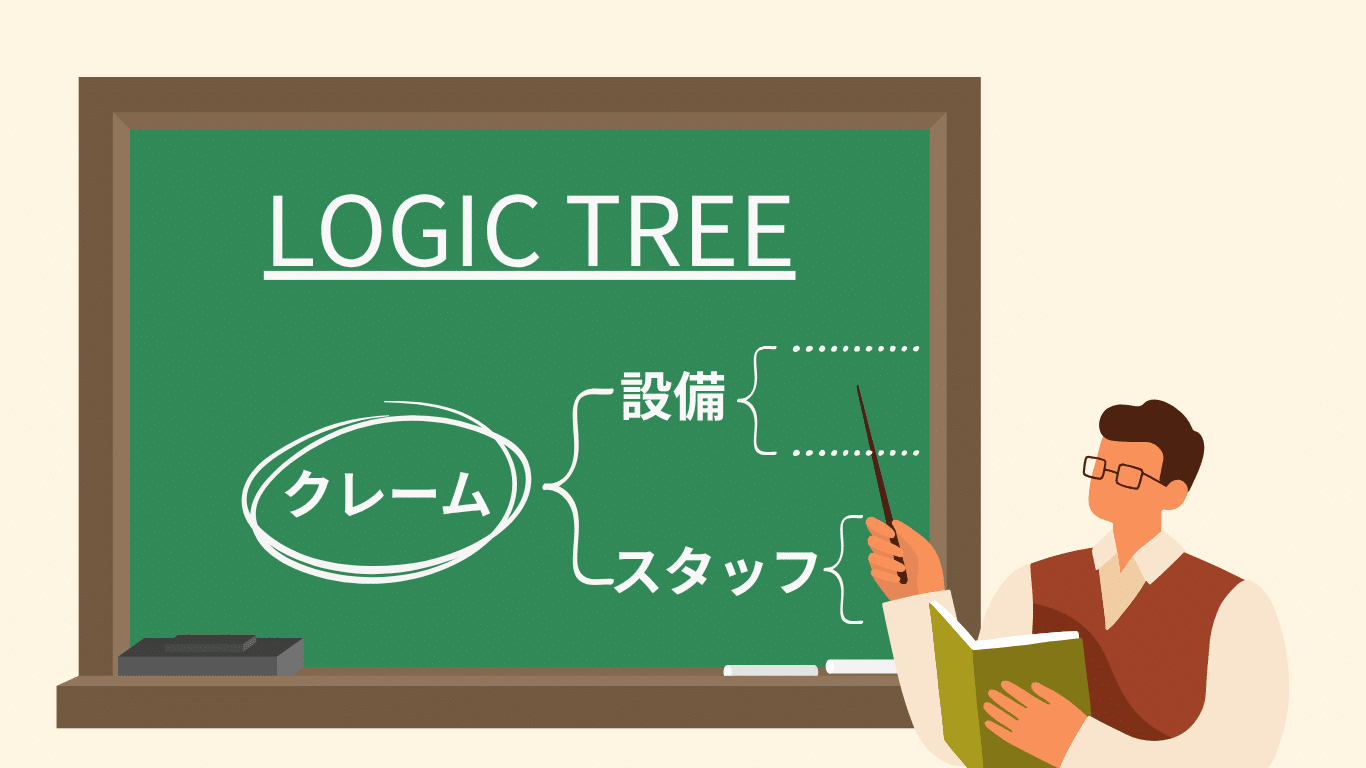

下図はクレーム情報をロジックツリーで整理した例です(「設備に関するクレーム」と「スタッフ対応に関するクレーム」に分類)。このように情報を正しくグルーピングすれば、「大きく2種類のクレームがあり…」という具合に簡潔に報告できます。

図クレーム情報をロジックツリーでカテゴリー分けした例(「設備」と「スタッフ」に大別)。

ロジックツリーにより情報が構造化され、伝えるべきポイントが整理される。

ロジックツリーを用いる際のポイントは、「同じレベルの事項を並列に並べる(Horizontalconsistency)」ことと「漏れなく重複なく項目を挙げる(MECEに従う)」ことです。前者はたとえば「動物」と「植物」のように抽象度を揃えるイメージです。後者については次に述べるMECEの考え方が役立ちます。

MECE(ミーシー「漏れなく・ダブりなく」の原則)

MECEとはMutuallyExclusiveandCollectivelyExhaustiveの略で、情報を整理する基本原則です。

「モレなく・ダブりなく」とカタカナで表現されることもあります。ある集合を複数のグループに分ける際に、漏れがなく重複がない完全な全体集合になるよう分類するという考え方です。

たとえば市場セグメントを年代や地域、性別などで区切るとき、それぞれの分類が重ならず全対象を網羅できればMECEに分類できています。

MECEを意識すると、分析の抜け漏れを防ぎ効率的な情報整理が可能です。

もっとも、現実のビジネスでは完璧にMECEな分類は難しいケースも多々あります。

あまりにMECEに固執しすぎると本末転倒になりかねないため、可能な範囲で精度の高いMECEを目指すくらいの姿勢が適切です。

とはいえ、仮に分類がめちゃくちゃで漏れだらけでは分析結果に信頼がおけません。

ビジネス文書や企画提案でも、「この提案は抜け漏れがなく網羅的だ」と評価されれば説得力が増します。そのためロジカルシンキング研修でも、演習問題で意識的にMECEを徹底する練習を行ったりしますが、実際の現場では状況に応じて柔軟に捉えることが肝要です。

So What / Why So(「だから?」「なぜそう?」)

So What?/Why So?は論理の飛躍や浅い考察に陥らないための自問自答フレームワークです。

何か主張や事実があったとき、「だから何(So what?)」と問いかけることでその意味するところ=結論を引き出し、逆に「なぜそう言えるのか(Why so?)」と問い返すことで根拠を深掘りします。

これを交互に繰り返すことで、表面的な原因ではなく本質的な原因や、漠然とした主張ではなく具体的な示唆を得ることができます。

たとえば営業メールの反応率が悪い場合、

「だから(So what?=つまりどうする)」→「メール送信数を増やすべき」

→「Why so?(なぜそう言える)」→「送信数が少ないからでは」

→「So what?(ではどうする)」→「内容を改善すべきでは」

…といった具合に、原因と対策を行き来しながら論理を鍛えます。

こうした問いかけにより因果関係の妥当性や抜け漏れをチェックできるため、問題解決や戦略立案時に有効です。

シンプルなフレームですが非常に強力で、コンサルティングファームなどでも新人研修で叩き込まれる手法として知られます。

自分の考えを客観視するトレーニングとして、日頃から「なぜ」「だから何」と問い続ける習慣をつけるとよいでしょう。

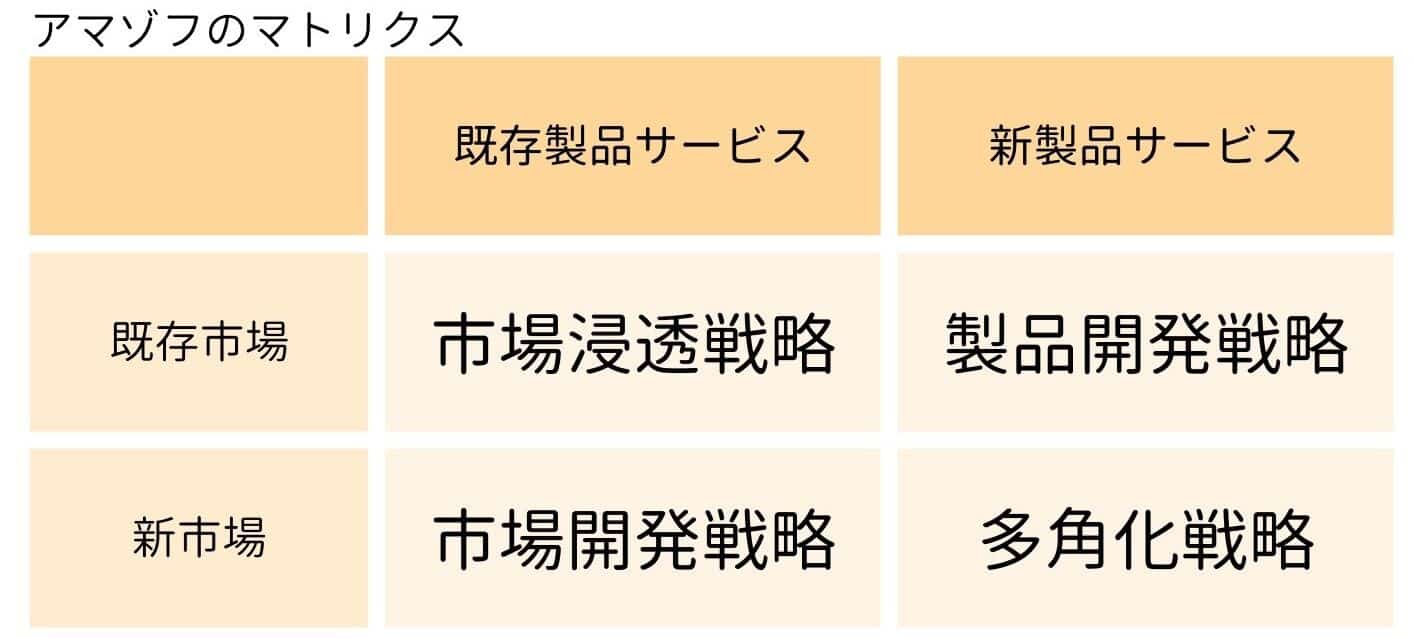

マトリクス(2軸分析による整理)

マトリクスとは、縦軸と横軸の二つの観点で要素を整理するフレームワークです。

ビジネスの分析では2×2のマトリクスがよく使われ、象限に情報をプロットすることでパターンや関係性を可視化します。

たとえば「市場成長率」と「市場占有率」の2軸で事業ポートフォリオを分析すると、自社事業を「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4象限に分類できる(ボストンコンサルティンググループのPPM分析)といった具合です。

マトリクスを用いると、一見バラバラなデータから意味のある切り口を見出すことができます。

軸の取り方によって分析結果が大きく変わるため、何を縦軸・横軸に設定すべきか発想力とセンスも問われますが、ロジカルシンキングの観点から言えば「比較可能な軸で分ける」「漏れのない網羅的な軸を選ぶ」ことがポイントです。

適切なマトリクス分析は意思決定を助け、課題解決への示唆を与えてくれるでしょう。

ロジカルシンキングを鍛えるための実践ポイント

ロジカルシンキングの手法やフレームワークを理解したら、日常業務の中で実践することが上達への近道です。

以下は、論理的思考力を磨くための具体的なポイントです。

常に結論と根拠を意識する

会議で発言するときや報告書を書くとき、「自分の主張は何かその理由は何か」をセットで考える癖をつけましょう。

結論→根拠の順で話すだけでも相手の理解度は格段に上がります。

情報整理にフレームワークを使う

問題に直面したらいきなり悩むのではなく、まずロジックツリーに書き出す、MECEで分類する、ピラミッドで主張と根拠を図解するといった手順を踏みます。

視覚化することで考えの漏れ・ダブりに気づき、論理の飛躍も抑えられます。

事実ベースで考える習慣

判断に迷ったら「それは事実なのか、データや根拠はあるか」と自問しましょう。

思い込みではなく客観的事実に基づいて論じることで、説得力と正確さが向上します。社内の議論でもエビデンスを示しながら話すことを心がけると良いでしょう。

目的から逆算する

議論が堂々巡りしそうになったら「そもそも何のための話か」と原点に立ち返ります。

最終目的や解決したい課題を再確認し、不要な論点は切り捨てる決断も必要です。

ロジカルに考えること自体がゴールではなく、課題解決や意思決定というゴール達成が目的です。

相手の視点でチェックする

自分の説明や資料を、受け手の立場で見直してみましょう。

「これで初見の人に伝わるか」「誤解の余地はないか」と客観視することで、不明瞭な点や論理の飛躍に気づけます。可能であれば同僚にレビューしてもらい、理解できるかフィードバックをもらうのも効果的です。

このように日々意識して実践と振り返りを繰り返すことで、ロジカルシンキングは確実に鍛えられます。論理的思考はトレーニング可能なスキルです。現場の業務で積極的に使い、失敗したら原因を分析し改善するサイクルを回しましょう。

一般的なロジカルシンキング研修の課題

ロジカルシンキング研修は多くの企業で導入されていますが、「研修で学んだだけで実務に活かされていない」ケースも少なくありません。

ここでは、従来型の研修で陥りがちな課題を整理します。

研修が目的化してしまう

本来、研修は人材育成や業績向上といった企業目標の手段であるはずですが、毎年の恒例行事として実施すること自体が目的になってしまう企業もあります。

その結果、研修で学んだことが現場業務の改善につながらず、「やりっぱなし」で終わってしまいます。受講者も「研修を受けたら終わり」で現場で使おうとしなければ、せっかくの学びが定着しません。

内容が抽象的で現場とかけ離れている

ロジカルシンキング研修の教材がコンサルタント向けの難解なケースやパズル的な論理クイズばかりでは、一般社員にはピンと来ないことがあります。

実務の文脈とかけ離れた内容だと、「面白かったけど自分の仕事では使えない」という声につながります。

学んだスキルの適用先が明確でない研修は、研修転移(※研修内容を職場で実践すること)が起きにくく効果が限定的です。

座学中心で実践の機会がない

研修中の学習が講義スライドの説明と簡単な演習のみでは、受講者が自分で考え試行錯誤する場面が不足しがちです。「理解したつもり」でも、自分で使ってみないと使えるようにはなりません。

グループ討議やケーススタディがなく受け身の研修だと、実務で再現するイメージを掴めないまま終了してしまいます。これでは研修直後のアンケート評価は高くても、半年後には元に戻ってしまう恐れがあります。

職場でのフォロー不足

研修を受けただけで現場に戻り、上司や周囲が研修内容を知らなかったり、活用の機会を提供しなかったりすると、せっかく芽生えた論理思考も育ちません。学んだ内容を職場で共有し、「じゃあ今回の会議では研修で習ったピラミッドストラクチャーを使ってみよう」など実践の場を設定するフォローが無いと、研修効果は定着しづらいのです。

このように、従来型の研修には「研修転移」が起きにくい構造上の課題があります。特にロジカルシンキングのような思考スキルは、一度教わっただけでは身につかず、実務での反復練習によって初めて自分のものになります。研修担当者としては、いかに研修内容を職場で実践させるかまで見据えてプログラムを設計する必要があるでしょう。

ソフィアの研修サービスと現場で使えるロジカルシンキング

では、上記の課題を踏まえてロジカルシンキング研修をより効果的に行うにはどうすればよいでしょうか。

そのヒントとして、株式会社ソフィアの研修サービスの特徴を紹介します。

他社の一般的な研修とソフィアのアプローチの違いを理解することで、研修企画の改善ポイントが見えてきます。

「使えるタイミング」で「使える形で」学ぶ

ソフィアの研修では、受講者が実際に論理思考を使う場面を見据えてカリキュラムを設計します。

たとえば日常業務の課題や自社の実案件をケースとして取り上げ、研修内でディスカッションや演習を行うなど、学んだその場で自分事として考えるため、「いつ・どこで・どのように使えばいいか」が明確に理解できます。

単なる知識伝達ではなく、明日からの業務で使える状態を目指すのが大きな違いです。

双方向・対話型で腹落ちさせる

一方通行の講義にとどまらず、ソフィア社ではケース学習や参加者同士の対話を重視します。

たとえばディベートを取り入れて根拠と筋道立てた説明を訓練したり、自社の中期経営計画を題材にグループで論点を整理したりします。こうしたワークショップ形式により、受講者は自ら考え、発言し、フィードバックを得るプロセスを経験します。頭と手を動かす研修スタイルは記憶定着率が高く、「腹落ち感」を持って職場に戻れるため実践につながりやすくなります。

実際、大手IT企業で中堅社員対象に行われた研修では、ディベートなどの手法で議論できる文化を醸成し、受講後に経営マインドの向上やエンゲージメントの向上といった効果が報告されています。

研修後の実践フォロー

ソフィア社は研修提供だけでなく、その後の現場での定着支援にも力を入れています。

研修で作成したロジックツリーや課題解決プランを職場に持ち帰り、上司と共有して実行に移すよう働きかけたり、一定期間後のフォローアップ研修やオンラインサポートを行ったりします。

これにより「研修しっぱなし」を防ぎ、職場での行動変容まで見届けます。研修の成果が実務に現れることで、企業としても投資対効果を実感できるでしょう。

カスタマイズとラーニングエクスペリエンスデザイン

ソフィア社の研修サービス「Learning Experience Design」では、Microsoft 365などのデジタルツールを活用し、研修前から研修後までを一貫設計することで、学習効果の最大化を図ります。

研修担当者との事前打ち合わせで「なぜ論理思考が必要なのか」「受講後にどんな行動変容を期待するか」をすり合わせ、ゴールから逆算してカリキュラムをデザインします。

さらに、研修の一連の体験(ラーニングエクスペリエンス)そのものを最適化することで、受講者のエンゲージメントを高めています。

受講者が主体的に楽しみながら学べる研修は実践意欲も向上し、研修転移が促進されるのです。

以上のように、ソフィア社のロジカルシンキング研修は「研修で学ぶ→現場で使う」のサイクルを意識した設計になっている点が大きな特徴です。「学んだが使えない」を「学んだから使ってみよう」に変える研修と言えるでしょう。ロジカルシンキング研修の導入や見直しを検討されている企業様は、ぜひ一度ソフィア社のサービスを参考にしてみてください。詳しくはソフィア社サービス紹介ページ(研修・ワークショップ/LearningExperienceDesign)でも事例を交えて公開されています。

リード獲得CTAロジカルシンキング研修についての資料請求やお問い合わせ、具体的な研修プログラムのお申し込みはお気軽にご相談ください。ソフィア株式会社では貴社のニーズに合わせた最適な研修プランをご提案し、論理的思考力を備えた人材育成を全力でサポートいたします。お問い合わせは当社ウェブサイトのフォームまたはお電話で受け付けております。貴社の課題解決に向けてサポートします。