業務改善に使えるフレームワークとは?種類や選び方・活用方法ガイド

最終更新日:2025.12.22

目次

現在、多くの大企業が業務の非効率や属人化、人手不足など様々な課題に直面していることをご存じでしょうか。弊社ソフィアの2024年調査では、大企業の約8割(79%)が社内コミュニケーションに何らかの問題意識を持っていることが明らかになりました。情報共有の滞りや組織間の連携不足は業務効率化の大きな妨げになります。こうした課題を解決し、生産性を向上させるためには、全社的な業務改善への取り組みが欠かせません。

本記事では、業務改善を推進する上で役立つフレームワークに注目し、その種類や活用方法、効果を最大化するポイントをご紹介します。経営企画部門や広報部門で業務効率化・業務改革を担うご担当者様はぜひ参考にしてください。

業務改善とは?

業務改善とは、企業の業務プロセス全体を見直し、効率化や品質向上、コスト削減などを図る重要な取り組みです。現在の業務プロセスを分析し、無駄な作業や非効率な手間を取り除くことで、生産性を向上させることが目的になります。業務改善の実践により、企業の競争力強化や従業員の働きやすさ向上、顧客満足度の向上にもつながります。

例えば昨今は働き方改革も相まって、多くの企業で日々の業務見直しが急務となっています。人手不足の中で少ないリソースでより大きな成果を出すには、継続的な業務改善が欠かせません。

また、業務改善は単なるコスト削減策ではなく、従業員のモチベーションアップにも直結します。業務が効率化され無駄な残業が減れば従業員満足度も上がり、さらなる改善提案が現場から出てくるという好循環が生まれます。企業は常に環境変化や市場ニーズの変化に対応しながら業務改善を進め、組織全体の成果を最大化していくことが求められているのではないでしょうか。

業務改善にフレームワークはなぜ必要?

フレームワークとは「枠組み」という意味で、もともと経営戦略の問題解決で使われる考え方の型を指す言葉です。IT業界ではシステム開発の枠組みやウェブデザインのフレームワークを指す場合もありますが、ここで言う業務改善フレームワークとは「効果的な業務改善を推進するための分析・思考の枠組み」のことです。換言すれば、業務の課題を洗い出し解決策を導くための定型化された手順や思考法を指します。

では、なぜ業務改善にフレームワークが必要なのでしょうか?理由の一つは、フレームワークを使わない改善は属人的・場当たり的になりがちだからです。フレームワークを使わずに各現場が思いつきで改善を行うと、その場しのぎの対応に終始し同じ問題が繰り返されたり、改善効果が曖昧で投資対効果が判断しづらくなる恐れがあります。

一方、フレームワークを取り入れることで課題整理や進め方のルールが明確になり、関係者間で共通認識を持ちながら効率よく改善を進めることができます。つまり、フレームワークは業務改善を進める上での道標となり、改善活動を継続的かつ効果的に行うのに役立つのです。

業務改善で業務を可視化する重要性

業務改善を成功させる上で、まず重要なのが「現状業務の可視化」です。業務プロセスのどこに問題が潜んでいるかを把握するには、現状の業務手順や工数を一度見える化する必要があります。例えば総作業時間・工数などの数値を洗い出し、業務フローを図解することで全体像が掴めます。この一連の可視化のプロセスを支援するのが業務改善フレームワークです。フレームワークを使って自分の業務を客観視することで、「何にどれだけ時間がかかっているのか」「どの工程に無駄が多いのか」を俯瞰して捉えることができます。

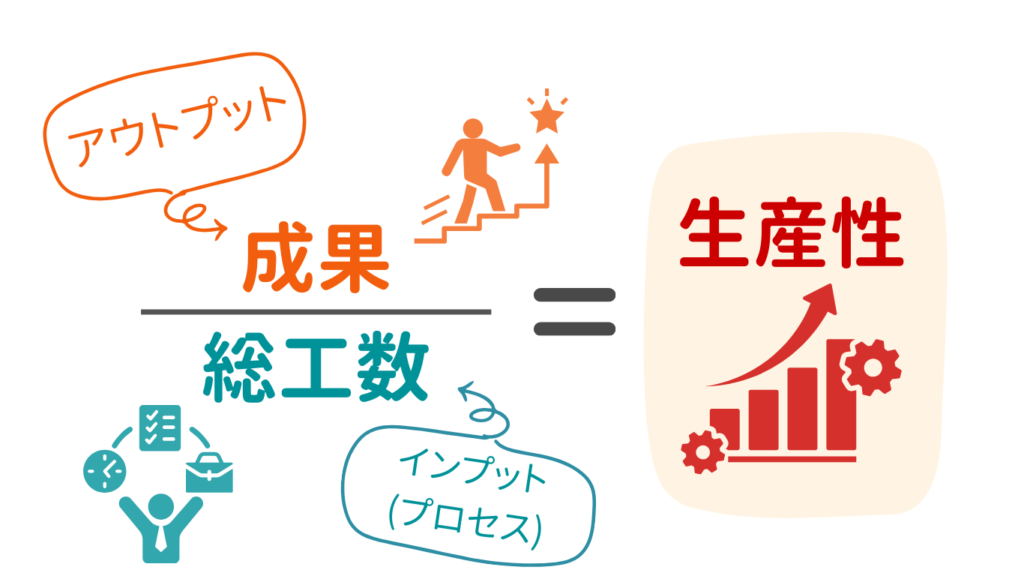

業務改善の最終的な目的は言うまでもなく生産性の向上でしょう。生産性とは、生産過程で投入したコストに対する成果の割合(アウトプット/インプット)を指します。極端な例を言えば、成果を上げずとも、総工数(関連社員数×労働時間)を低減できれば生産性は向上するということになります。このように生産性向上の鍵はまず投入リソースを把握し、削減余地を探ることです。そのために、現行業務の「見える化」が欠かせません。

具体的には、自身が担当する業務の流れを細かな手順に分解しフローチャート等で図に描いてみます。業務全体を「見える化」してみると、自分が今いる場所から一歩引いて業務全体を俯瞰することが可能になります。その結果、これまで埋もれていた「ムダ」な作業の存在や、業務の「ムラ」(ばらつき)や重複が客観的に浮き彫りになるのです。例えば社内で同じような報告書を二重に作っている、承認フローが複雑で待ち時間が長い、といった問題点が見えてきます。

可視化が不十分なままでは的確な改善策を講じることも困難です。極端に言えば、可視化できない業務は改善の打ち手がないためです。したがって、業務改善に取り掛かる際は「現状の可視化」という一手間を惜しまないようにしましょう。これは後述する様々なフレームワークを活用する上でも前提となる姿勢です。

業務改善のフレームワークは可視化するための枠組み

業務改善の目的はさまざまありますが、最終的な目的は「生産性の向上」ではないでしょうか。生産性とは、生産過程で発生するコストに対する成果量の割合を指します。であれば、成果を上げずとも、総工数(関連社員数×労働時間)を低減できれば生産性は向上するということになります。

業務改善するためには、まず総工数を可視化する必要があります。数値を可視化し、流れを分解することで全体が見えてきます。そのための一連の流れがフレームワークです。内臓を可視化するレントゲンや、自分がいる場所一帯を可視化してくれるGoogleマップのようなものです。可視化することで、自分と、自分が行っている業務と距離をとり、俯瞰してみることが可能になり、「ムダ」・「ムラ」・「重複」など、客観的に見ることができます。

業務改善でフレームワークを活用するメリットは

業務改善を進める上で「フレームワークを使うことにはどんなメリットがあるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。主なメリットの一つは前述の通り、業務の流れや関係者を可視化し、課題を洗い出せることです。フレームワークに沿って業務プロセスを書き出していくと、「この業務の目的は何か」「関わっている人は誰か」「本当に必要な業務か」といったポイントが整理され、全体像がクリアになります。

論点を洗い出すガイドになる

実際に業務改善プロジェクトを進める際には、関係者へのヒアリングを行ったり、部署間で情報交換したりしながら現状を分析します。この過程でもフレームワークがあると、抜け漏れなく論点を洗い出すガイドになります。例えば、製造現場の改善では「モノ」の流れに着目して工程を可視化しますが、オフィス業務の改善では「情報」の流れに着目して可視化します。生産現場で材料が製品に変わるように、オフィスでも情報が流れて価値を生む必要があります。フレームワークに沿って情報の流れを図示すれば、どの段階で情報伝達が滞っているか、どの情報が不要かなどが見えてきます。

優先順位付けや改善効果の測定がしやすくなる

フレームワーク活用により課題の優先順位付けや改善効果の測定がしやすくなる点もメリットです。後述するように、課題を一覧化して重要度・緊急度でマトリクス分類したり、KPIで数値管理したりと、フレームワークを使えば改善策のインパクトを評価しやすくなります。「できていること」「できていないこと」「問題点」を整理して見せることで、経営層にも改善の必要性や効果を説明しやすくなるでしょう。

組織内の共通言語になる

フレームワークは組織内の共通言語になります。部署や役職が異なるメンバー同士でも、同じフレームワークに基づいて議論すれば認識のズレが生じにくくなります。「○○図を作って問題点を洗い出そう」「KPIを設定して進捗を追おう」などといった会話が成り立てば、改善プロジェクトを円滑に進められるのです。

業務改善のフレームワークとロジカルシンキングの関係性

業務改善を進める上で、ロジカルシンキング(論理的思考)のスキルも重要だと言われます。フレームワークとロジカルシンキングは表裏一体の関係にあります。まず着手すべき「現状の可視化」において、フレームワークは下敷き(テンプレート)として機能します。自分の業務を言語化し、例えばフローチャートに整理してみる――この過程自体が論理的思考を鍛えるトレーニングでもあります。一つ一つの作業を分解しカテゴリ分けすることで、抽象的だった「自分の業務」が具体化・構造化され、問題点を発見しやすくなるのです。

ロジカルシンキングとは、物事を「漏れなくダブりなく」(後述のMECEの概念)分類し、因果関係や構造を明らかにして考える手法です。例えば「料理」という漠然とした言葉も、中華・洋食・和食…と分類できますし、「人間」を男性・女性、学生・社会人・自営業…と細分化できるように、あらゆる事象を論理的にグルーピングできます。業務改善でも「自分の業務」という漠然とした塊をロジカルに分解・整理することで、課題の本質を捉えやすくなります。

実際、ロジカルシンキングは業務改善の基本であり、論理的思考が身についていれば業務改善は容易になると言っても過言ではありません。フレームワークはその論理的思考を助けるツールでもあります。フレームワークに沿って情報を整理していけば、自ずと「どの切り口で要素を分類すれば網羅的か」「原因と結果の筋道は通っているか」といった論点に目が向きます。逆に、フレームワークをうまく使いこなすためには論理的思考力が求められるとも言えます。業務改善を推進するリーダーは、ぜひロジカルシンキング研修等で現場メンバーの思考スキル向上も図りながら、フレームワークを活用した改善活動を展開してみてください。

業務改善に役立つ具体的なフレームワーク

ここからは、業務改善で活用できる代表的なフレームワーク15種類を具体例とともにご紹介します。業務プロセスを継続的に改善する王道の手法から、現場で手軽に使える簡易なフレームワークまで幅広く取り上げます。それぞれのフレームワークの特徴や使いどころを把握し、自社の課題に合ったものを選んでみてください。

1. PDCAサイクル

PDCAサイクルは、業務改善と言えば真っ先に名前が挙がる基本フレームワークです。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)という4つのステップを繰り返し、継続的に業務を改善していく方法論を指します。現状を把握して目標と計画を立て(Plan)、実際に施策を実行し(Do)、結果を指標などで検証し(Check)、うまくいかない点を是正する(Action)という流れをぐるぐる回します。

PDCAは製造業のみならずあらゆる業種・部門で広く使われており、小さな業務の改善から全社的な改革プロジェクトまで応用されています。例えば人事採用業務にPDCAを適用すると、採用目標人数や歩留まり率の目標を設定し(P)、媒体選定や募集施策を実行し(D)、応募~面接~内定までの歩留まりや所要日数を測定して(C)、目標未達なら原因を分析して次の施策で改善する(A)…という形になります。数値目標(KPI)の達成に向けて試行錯誤を繰り返す点がPDCAの肝です。うまく回し続けることで、業務プロセスが徐々に最適化されていきます。

一方でPDCAには「成果が出るまでに時間がかかる」「形骸化しやすい」という課題も指摘されます。そのため最近では、短期間で計画検証するOODAループ(Observe→Orient→Decide→Act)や、小さく素早く回すSDCA(標準化→実行→評価→改善)などの手法と組み合わせるケースもあります。基本はPDCAで長期的な改善サイクルを回しつつ、現場では日々の小改善を繰り返す…という具合に併用すると効果的です。

2. 業務フロー図(フローチャート)

業務の可視化に最も基本的なツールが業務フロー図(フローチャート)です。特別なソフトがなくても、ExcelやPowerPointに備わっている図形描画機能で手軽に作成できます。個々の作業ステップを長方形(処理)、判断ポイントをひし形(判断)、開始・終了を楕円(端子)などの記号で表し、矢印で繋いでいくだけで一連の流れが見える化されます。手順を整理する入門編のフレームワークと言えるでしょう。

図:業務フローを表すフローチャートの一例。「信号を渡る場合」のプロセスを示した簡易フロー図です。楕円形(オレンジ色)は開始・終了、長方形(黄色)は処理、ひし形(緑色)は判断を表しています。例えば「横断歩道に来る」という端子(開始)から始まり、「信号を見る」(処理)→「信号が青か?」(判断)でYesなら「渡りきる」(端子・終了)という一連の流れを図示しています。このように業務フロー図に起こすことで、各ステップの順序や抜け漏れ、分岐処理の有無などが直感的に把握できます。

フローチャート作成は業務改善の第一歩です。例えば自部署の申請書承認プロセスをフロー図にしてみると、「誰がどの段階で承認しているか」「無駄な往復や待ち時間はないか」などが見えてきます。ツールはPowerPointでも手書きでも構いません。重要なのは現状業務を誰でも理解できる絵にすることです。これだけでも業務の属人化解消に効果がありますし、後述する高度なフレームワーク(BPMNなど)を使う土台にもなります。

3. BPMN

BPMN(Business Process Model and Notation)は、業務プロセスモデリングの国際標準notation(表記法)です。フローチャートをさらに体系立てて細かく描けるようにしたもので、業務の開始・終了、アクティビティ、判断、データの入出力、プール・レーン(担当部署や役割)など多くの記号やルールが定義されています。文法が少し難しいですが、その分複雑な業務プロセスを厳密にモデル化できるのが特徴です。

例えばコールセンターでの電話受付から対応完了までの流れをBPMNで書いてみると、「顧客から電話を受ける」イベントから始まり、オペレーターが情報をシステム入力するタスク、顧客が会員かどうかの判断ゲートウェイ、対応内容に応じた分岐…といった具合に細かな業務フロー図が出来上がります。BPMNには厳密な書式がありますが、標準化された記号なので部署を超えた共通理解が得やすいメリットがあります。

もっとも、社内の小規模な業務改善用途であれば必ずしも正式なBPMNルールに従う必要はありません。自分やチームで使う範囲なら、簡易なフロー図に少し階層構造を取り入れる程度でも充分です。要は、業務を上位プロセスから下位プロセスへと階層的に細分化していく思考法が重要です。BPMN的な考え方で業務フローを整理してみると、「この作業は上位のどのプロセスに属するか」「手順が複雑になりすぎていないか」などが明確になります。大規模なシステム導入や社内改革プロジェクトではBPMNでの現状分析が威力を発揮しますが、そうでない場面でも”業務を分解・モデル化する”発想を取り入れてみましょう。

4. 7つのムダ

トヨタ生産方式で知られる「7つのムダ」も、業務内の非効率を洗い出すための有名なフレームワークです。本来は製造現場での改善手法ですが、オフィス業務にも応用できます。7つのムダとは一般に以下の7種類を指します。

1. 作りすぎのムダ(必要以上の生産)

2. 手待ちのムダ(次の処理を待つ時間)

3. 運搬のムダ(不必要な移動や輸送)

4. 加工そのもののムダ(付加価値を生まない過剰加工)

5. 在庫のムダ(過剰な在庫や仕掛り)

6. 動作のムダ(不必要な動きや操作)

7. 不良・手直しのムダ(品質不良や再作業)

例えば、会議がやたら長引く職場では「手待ちのムダ」(本来不要な待機時間)が発生しているかもしれませんし、資料作成に時間がかかりすぎる場合は「加工のムダ」や「動作のムダ」が潜んでいるかもしれません。7つのムダの観点で自分の業務を点検してみると、これまで気づかなかった非効率が可視化されます。「移動距離が長すぎる」「承認プロセスの待ち時間が長い」「同じデータを何度も別のフォーマットに転記している」等、身近なムダに気づいたら、それを減らす方策を考えることが業務改善の出発点です。

なお、7つのムダを洗い出す段階では、次に紹介するECRSの原則を組み合わせて考えると効果的です。「その作業、なくせないか?統合できないか?順序を変えられないか?簡素化できないか?」という4視点でチェックすることで、ムダ取りの具体策を立案しやすくなります。7つのムダで問題を発見し、ECRSで解決策を検討する、という流れで活用してみましょう。

5. ECRSの原則

ECRS(イクルス)の原則は、既存業務を改善する際に使われるシンプルながら強力なフレームワークです。Eliminate(排除)、Combine(結合)、Rearrange(交換/順序変更)、Simplify(簡素化)の頭文字を取っています。現行の業務プロセスについて「この工程を排除できないか?」「複数工程を結合できないか?」「手順の順番を入れ替えられないか?」「処理を簡素化できないか?」と順番に問いを立て、ムダな部分を徹底的に削ぎ落としていく考え方です。

例えば、工場の検品工程を改善したい場合を考えてみましょう。E(排除)では「この検品作業自体をなくせないか?」とゼロベースで検討します(例:そもそも不良品が出ない仕組みにできないか)。C(結合)では「検品工程を他の工程とまとめられないか?」(例:別ラインで二度行っていた検品を一箇所に統合)。R(交換)では「作業の順序を入れ替えて効率化できないか?」(例:部品組立と検査の順番を逆にして不良が出にくい流れに変更)。S(簡素化)では「作業の一部を省略・自動化できないか?」(例:目視検査を省き一部をセンサー検知に置き換える)といった具合に発想します。

ECRSの優れている点は、客観的な判断軸を与えてくれることです。「思い切ってその作業やめてみよう」「まとめて一度に処理しよう」といった発想は、現場当事者だけではなかなか出てこないものです。ECRSを適用すると、現行業務に対して「本当に必要か?」と批判的に見直すきっかけが生まれます。結果、業務の重複や非効率が解消され、シンプルでスピーディーな業務プロセスへと改善が進みます。特に長年続いている社内手続きや報告業務などは、ECRSで見直すと驚くほどのムダが発見できるケースが多いです。

6. KGI・KPI設定

業務改善の成果を定量的に評価・管理するフレームワークとして欠かせないのがKGI/KPIの設定です。KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、組織目標を数字で表し、進捗を測るための指標体系です。簡単に言えば、KGIは最終的なゴール(最重要目標)であり、KPIはその途中経過を測る中間指標です。

例えば「自社ECサイトの売上を前年比120%にする」というのがKGIなら、その達成に向けたKPIとして「サイト訪問数」「購買転換率」「客単価」などを設定します。定期的にKPIをトラッキングすることで、施策の効果を検証し、目標到達見込みをチェックできます。業務改善においてもKGI/KPIの考え方は重要で、「改善しているかどうかが曖昧」「取り組みが続かない」といった課題にはKGI/KPI設定やPDCAサイクルの活用が有効だとされています。数値目標を置くことで成果が可視化され、改善のモチベーション維持につながるためです。

具体的な設定のコツとしては、KGIはできるだけ組織の最終目的に直結する指標にします(例:利益額、顧客満足度調査スコアなど)。KPIはKGI達成に影響を与える要因をブレイクダウンして設定します。数値の「見える化」がポイントなので、グラフやダッシュボードでリアルタイムにモニタリングできる仕組みだとベターです。経営企画部門で全社KPIを管理する場合だけでなく、現場チームの改善活動でもKPIを意識すると良いでしょう。「○○のミス件数を半減させる」「△△の処理時間を1件あたり5分短縮する」等、身近な指標で構いません。数字で目標を示すことで現場の共通目標意識が生まれ、改善の成果検証もしやすくなるのです。

7. なぜなぜ分析

なぜなぜ分析(5 Whys分析)は、発生した問題について「なぜ起きたのか?」を繰り返し問うことで真因を深堀りするシンプルな手法です。通常「なぜ?」を5回繰り返すと本質的な原因に行き当たると言われるため5 Whysとも呼ばれます。現場でミスやトラブルが発生した際の原因分析に多用されます。

例えば「会議資料の作成に毎回時間がかかりすぎる」という問題があったとします。

- なぜ1:準備に手間取っている → 原因:必要なデータ集めに時間がかかる

- なぜ2:なぜデータ集めに時間がかかる? → 社内にデータが散在しているため

- なぜ3:なぜデータが散在している? → 部署ごとに管理方法がバラバラだから

- なぜ4:なぜ管理方法が統一されていない? → 共通のデータベースやルールがない

- なぜ5:なぜ共通ルールがない? → データ管理の責任者がおらず放置されていたため

このように「なぜ?」を繰り返すと、表面的な原因の奥にある組織的課題や仕組み上の問題が浮かび上がります。なぜなぜ分析によって突き止めた真因に対して対策を打つことで、同じ問題の再発防止につなげることができます。現象だけを見て対症療法的な手当てをするのではなく、根本原因にメスを入れるアプローチと言えます。

なぜなぜ分析は誰でも簡単に始められますが、効果を高めるポイントは「原因を人のせいにしない」ことです。例えば上記の例でも「担当者のスキル不足」が原因だと片付けるのはNGです。それ以上追及が続かず、本当の問題(組織としてのデータ管理不備)が見えなくなってしまいます。人ではなくプロセスや仕組みに原因を求める視点で「なぜ?」を繰り返すのがコツです。

8. フィッシュボーン図(特性要因図)

フィッシュボーン図(特性要因図)は、問題の原因を様々な切り口で分類し、骨組みに整理して表す手法です。魚の骨のような形になることからこの名で呼ばれます。図の右端に解決したい課題(特性)を書き、その左側に斜め線(背骨)を引きます。背骨から斜めに枝を出し、それぞれに「人」「マシン(設備)」「方法(プロセス)」「材料」「環境」…といったカテゴリー名を書きます。これは課題の原因を考える典型的な切り口です。さらに各カテゴリー枝に対し、具体的な要因を小枝として書き加えていきます。

例えば「新製品の納期遅延が多発する」という課題についてフィッシュボーン図を作るとします。原因カテゴリ「人」には「担当者の経験不足」「部門間の連携不足」など、小枝として要因が並ぶでしょう。「設備」には「使用している管理システムの不具合」など、「方法」には「進捗管理フローの欠陥」「情報共有不足」などが挙がるかもしれません。最終的に魚の骨格のような図が完成し、どのカテゴリーに主な問題が集中しているかが一目でわかります。

フィッシュボーン図のメリットは、複雑な問題を体系立てて整理できることです。原因を網羅的に洗い出す際に役立ち、ブレインストーミングの道具としても使われます。また、図として見える形になるので関係者間で原因の共有がしやすく、対策検討の土台作りにもなります。特に品質管理やクレーム対応の現場でよく活用されていますが、一般の業務改善でも「問題の構造を可視化する」用途に有効です。

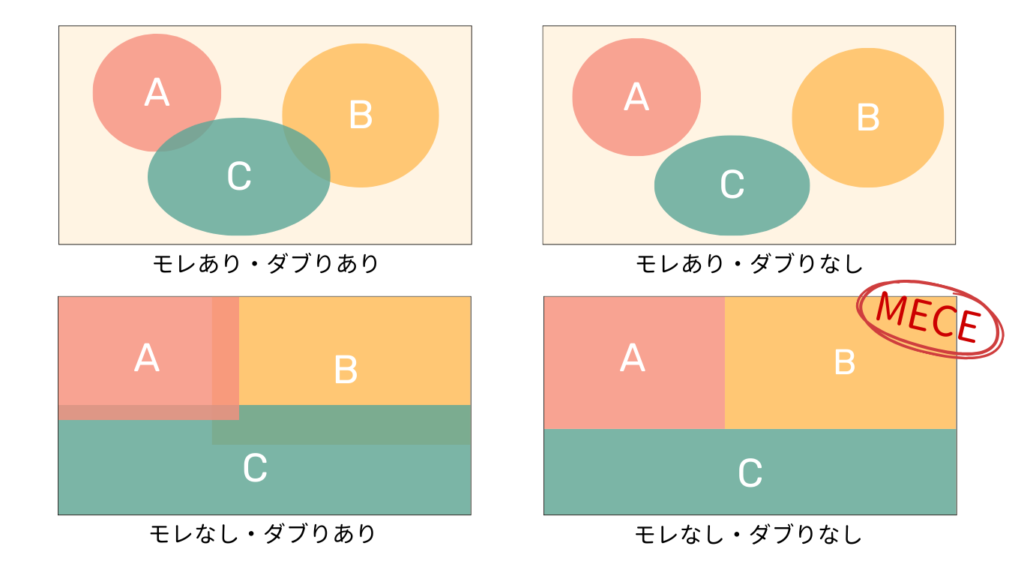

9. MECE

MECEは、「Mutually(互いに) Exclusive(重複せず)・Collectively(全体的に) Exhaustive(漏れがない)」からできた略語です。ロジカルシンキングの基本概念と言われ、モレやダブりがないよう業務を列挙するフレームワークです。ある問題に対してモレなくダブることなく分類するため、総合的な視点から必要な事項をブラッシュアップし、正しいアプローチ方法を導き出します。

考え方として、グルーピングという基本的なアプローチに基づいています。グルーピングとは、関連する要素をまとめることで、整理された構造を作る方法です。具体的には、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの2つの方法があります。

MECEは、ビジネスにおいて重要な要素を漏れなく網羅し、それらが重複しないようにします。これにより、効率的に課題を解決することができるようになります。たとえば、ある企業が新商品を開発する際に、市場調査、商品設計、販売戦略などの要素をMECEの視点で整理したとします。結果、重要な要素を見落とすことなく、かつ重複することなく進めることが期待できます。

しかし、ビジネスは複雑で多様な要素から成り立っており、さまざまな関係性や相互作用が存在します。そのため、すべての要素を完全にMECEで整理することは困難であり、常に情報の漏れやダブりが生じます。完全ということは基本あり得ません。

そのため、MECEの目的は、並べた要素が全体を完全に網羅し、「漏れのない状態でどう分けきるかを考える」ことです。このような思考活動に、MECEの価値があるのです。

10. バリューチェーン分析

バリューチェーン分析とは、事業を主活動と支援活動に分けて、ビジネスのどの工程でバリュー(付加価値)を創出しているかを分析するためのフレームワークです。バリューチェーン分析を行うメリットは2つあります。1つ目は各活動におけるコストを把握してその削減を行えること。2つ目は自社の強みと弱みを整理し、競合との差別化戦略を導き出せることです。

実際にバリューチェーン分析をする際には、まず事業活動を主活動と支援活動に分けます。

主活動は、「購買物流、製造、出荷物流、販売・マーケティング、サービス」、支援活動は、「全般管理、人事・労務管理、技術開発、調達活動」などに分かれます。

次に、どこの活動に自社の強みと弱みがあるのか、どこにどのくらいのコストが発生しているのかを分析していきます。このプロセスを通して、競合戦略とコスト戦略に落とし込んでいきます。

11. 5W2H

5W2Hは、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」「How much(いくら)」の頭文字を取ったチェックリスト型のフレームワークです。元々は報告書や企画書を漏れなく書くための視点として知られますが、業務改善でも現状分析や施策立案時の抜け漏れ防止に役立ちます。

例えば、ある業務プロセスを見直す際に5W2Hで現状を整理するとします。

- When(いつ):この業務はいつ発生しているか(例:月初・四半期ごとなど定期か、不定期か)

- Where(どこで):どの部署・拠点で行われているか

- Who(誰が):主担当者は誰か、関与者は誰か

- What(何を):何のための業務か、アウトプットは何か

- Why(なぜ):その業務はなぜ必要か、目的・背景は何か

- How(どのように):どんな手順で行われているか、使用ツールや方法は何か

- How much(いくら):コストや所要時間はどれくらいか

このように洗い出すことで、「そもそも目的に見合った方法になっているのか?」「無駄に時間やコストがかかりすぎていないか?」といった改善の着眼点が見えてきます。さらに、改善策を考える際にも5W2Hを使って具体化できます。例えば「When:この改善策はいつから実施する?」「Who:誰が担当する?」といった具合です。

5W2Hはシンプルですが物事を総合的に捉えるフレームワークであり、場当たり的になりがちな改善策をきちんと検証する助けにもなります。特に「Why(なぜ)」の観点は重要で、目的と手段がずれていないかをチェックできます。業務改善提案を書く際なども、この7つの問いを一通り自問すると説得力のある内容になります。

12. 4象限マトリクス

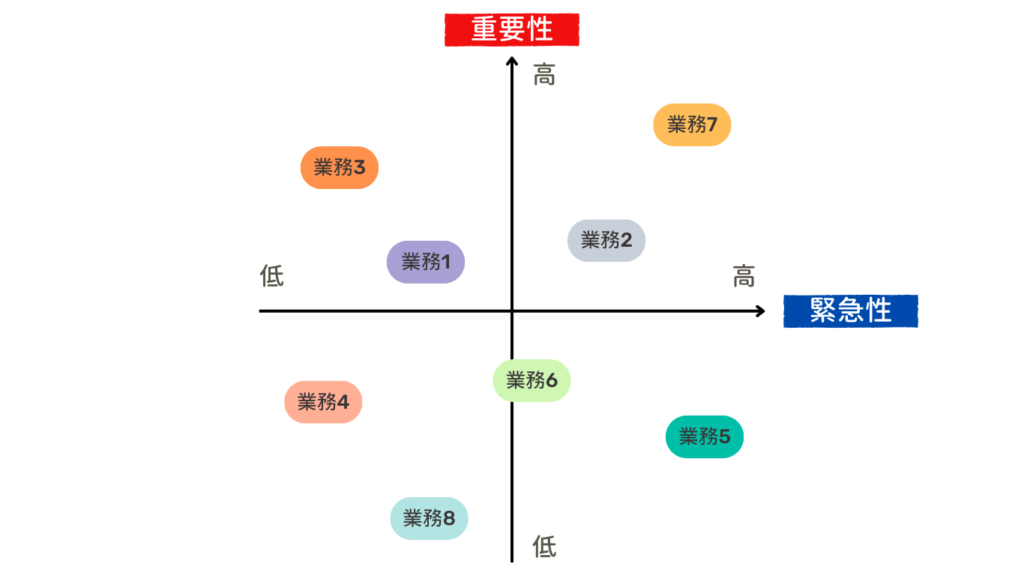

4象限マトリクスは、縦軸・横軸にそれぞれ異なる尺度(指標)をとって要素をプロットし、物事を4つの領域に分類するフレームワークです。ビジネスでは「重要度」と「緊急度」のマトリクス(いわゆる優先度マトリクス)がよく知られています。縦軸に重要度、横軸に緊急度を設定し、取り組むべきタスクや課題をプロットすると、どれに優先的に手を付けるべきかが一目瞭然になります。重要・緊急の仕事は最優先、重要だが緊急でない仕事は計画的に、緊急だが重要でない仕事は誰かに委任、どちらでもないものは後回し…といった判断に活用できます。

図:重要度×緊急度の4象限マトリクスによる業務の優先度分類。縦軸に「重要性」、横軸に「緊急性」をとり、複数の業務タスクをプロットしています。たとえば「業務1」「業務2」…といったタスクが、高重要・高緊急(右上象限)から低重要・低緊急(左下象限)まで配置されています。右上に位置する重要かつ緊急な業務は真っ先に取り組むべきであり、左上の重要だが緊急でない業務は計画に入れて継続的に進めます。右下の緊急だが重要でない業務は可能なら他者へ委任や自動化を検討し、左下の重要でも緊急でもない業務は思い切って後回しまたは中止する判断も必要でしょう。

このように4象限マトリクスは意思決定を支援するツールとして有効です。優先度マトリクス以外にも、例えば「収益性×成長性」で自社の事業ポートフォリオを4類型に整理したり、「コスト削減効果×実行難易度」で改善施策の優先度を評価したりと応用範囲は広いです。2つの軸を設定して情報をプロットするだけなのでチームディスカッションでも使いやすく、可視化によって意見を揃えやすくなります。業務改善でも、「改善アイデアのインパクトと費用対効果」「課題の深刻度と発生頻度」といった軸でマトリクスを作り、どの課題から着手すべきか決めるのに役立てることができます。

13. マンダラート

マンダラートは9マスを使ったアイデア発想・整理のフレームワークです。野球選手の大谷翔平選手が高校時代に目標達成のために活用したことで一時注目を集めました。基本形は3×3のマス目を用意し、中央にテーマ(主題)を書きます。周囲8マスにそのテーマに関連するキーワードやアイデアを書き出します。さらに、周囲8マスで書いた項目それぞれを新たな中心に据えて別のマンダラートを展開していくことで、合計8×8=64個もの関連アイデアを発散的に得ることができます。

図:マンダラートの例(中心テーマ=「生産性向上」)。中央の赤いマスにメインテーマ「生産性向上」を記入し、その周囲8マスに「プロセス見直し」「自動化導入」「スキル向上」「環境改善」「コミュニケーション改善」「モチベーション向上」「フローチャート最適化」「タスク優先順位付け」といった関連キーワードを配置しています。さらに矢印で示すように、例えば「プロセス見直し」を中心に据えた別シートを作成し、その周囲に詳細施策を広げる、という形でアイデアを具体化・発展させていきます。

マンダラートは発想を網羅的に広げつつ整理もできるユニークな手法です。業務改善ではブレストでアイデアをたくさん出したい場面や、チームの意見を吸い上げて分類したい場面で使えます。一人で考えると行き詰まりがちな時も、マス目を埋めるゲーム感覚で書いていくと驚くほど着想が広がります。「見える化」「自動化」「標準化」「人材育成」など改善テーマをキーワードで色々書き出し、関連性を見極めながら施策を立案するのに向いています。シンプルな9マスの構造ながら、多くの情報を一枚の図に集約できるので、複雑な問題を整理・共有する際にも役立つでしょう。

14. KPT

KPTは、主にプロジェクトや業務の振り返りに使われるフレームワークです。Keep(上手くいったこと)、Problem(問題だと思うこと)、Try(今後試してみたいこと)の3項目に分けて、チームメンバー各自が意見を出し合います。アジャイル開発の現場などでスプリントの振り返りによく用いられます。

使い方は簡単で、例えば月次のチーム定例会議で前月の業務運営についてKPTを実施するとします。ホワイトボードやオンラインホワイトボードに3列作り、まずKeep(維持すべき良かったこと)をメンバーから募ります(例:「月初報告ミーティングの進行がスムーズだった」「新ツール導入でデータ集計が早くなった」など)。次にProblem(問題・改善すべきこと)を出します(例:「タスク完了報告が遅れがち」「問い合わせ対応フローに手間取った」など)。最後にTry(次に試すこと)として、Problemに対する具体的な改善アクション案を話し合います。例えば「上長からクライアント上層部にアプローチ依頼する」といった具合です。

KPTの良い点は、誰でも気軽に始められることと、良い点もきちんと確認できることです。振り返りというと問題点の洗い出しに終始しがちですが、KPTではKeepでチームの成功体験も共有するため前向きな雰囲気になります。ただし毎回同じことを繰り返しているとマンネリ化するデメリットも指摘されています。形骸化させないコツは、Tryで出たアイデアを確実に実践して次回以降のKeepに繋げること、そしてあまり長時間かけずテンポよく行うことです。現場単位の小さな業務改善PDCAとして、KPTは非常に手軽でオススメです。

15. ロジックツリー

ロジックツリー(決定木分析)は、問題や目標をツリー状に分解していくことで原因や解決策を体系的に洗い出す手法です。木の根から枝葉が広がるように、「なぜその問題が起きているのか?」を原因→さらにその原因…と階層的に掘り下げていくWHYツリーや、「どうすれば目標を達成できるか?」を手段→さらに細かい手段…と考えるHOWツリーがあります。

例えば「最近売上が伸び悩んでいる」という課題でWHYツリーを作るとします。「売上=客数×客単価」のようにまず基本的な要因に分け、次に「客数が伸びない理由」をさらに細分化(新規顧客獲得が不足/リピート率低下等)し、それぞれについてさらに「なぜ新規が増えないか?」(宣伝不足/市場縮小等)と掘り下げる、といった具合です。最終的にツリーの一番右端に並んだ項目群が、掘り下げた結果の具体的な真因となります。ロジックツリーのポイントは、前述のMECEの概念を意識して「漏れなくダブりなく」枝分かれさせていくことです。途中で「他に原因はないか?」と自問し、抜けがあれば枝を追加します。

ロジックツリーはコンサルタントが問題解決に多用する思考法ですが、社内の業務改善でも使えます。例えば「申請処理に時間がかかる」という問題に対し、ロジックツリーで原因を洗い出せば、ボトルネックになっている要因(システム遅延、人員不足、承認フローの階層過多etc.)が整理できます。その上で「どの原因から解決すべきか」優先順位を付けて対策を考える流れです。ロジックツリーを描く過程自体がロジカルシンキングの訓練にもなるので、チームでホワイトボードに書き出しながら議論すると理解が深まります。

業務改善フレームワークを活用する際のポイントは?

以上、業務改善に役立つ様々なフレームワークをご紹介しました。最後に、それらフレームワークを実際の改善プロジェクトで効果的に活用するためのポイントを解説します。どんなフレームワークでも、使い方や進め方を誤ると思った成果が出ない場合があります。以下のポイントを念頭に置き、現場で上手に活かしましょう。

目標や課題を明確にする

フレームワークは問題解決の手順や考え方を提供してくれますが、出発点となる目標や解決すべき課題が不明確では、せっかくの枠組みも活きてきません。まず最初に、改善活動の目的(ゴール)と現状の課題をチームでしっかり定義しましょう。それらを見える化して共有することで、現在の状況や進捗を把握しやすくなります。設定した目標や課題に照らして、「できていること」「できていないこと」「不明な点」「問題点」などを洗い出し、分類・整理してみてください。フレームワークで分析した結果も、この目標・課題と照らし合わせて評価することで、改善の成果や課題がより明確になります。

例えば「社内申請処理のリードタイムを半減する」という目標を据えたら、現状の平均処理日数やボトルネック工程をデータで可視化します。目標未達の原因を探る際にも、「現行プロセスでどこに時間がかかっているか?」という課題意識がはっきりしていれば、フレームワーク(フローチャートやECRSなど)を当てはめて分析しやすくなるでしょう。

改善すべき優先順位をつける

業務改善のテーマは多岐にわたりますが、一度に全ての課題に手を付けようとしないことが重要です。リソース(人手や時間)は限られているため、闇雲に改善活動を広げるとどれも中途半端に終わりがちです。そこで、改善の優先順位付けを必ず行いましょう。具体的には、まずフレームワークで現状可視化やデータ分析を行い、洗い出された課題の重要度や影響度を評価します。次に、改善の容易さ(実現可能性)も加味して「早期に効果が高い課題」から着手するのがセオリーです。

優先度決定に役立つのが前述の4象限マトリクスです。例えば縦軸を「改善効果の大きさ」、横軸を「実行コストの低さ」として課題を配置し、右上(高効果・低コスト)のものを最優先とする判断ができます。あるいはKPIに与えるインパクトが大きい順に並べても良いでしょう。いずれにせよ、「今フォーカスする課題は何か」をチームで合意形成することが大切です。そうすることでリソースを集中投入でき、短期間で成果を出しやすくなります。早期に上がった成果はメンバーの成功体験となり、次の改善への弾みになります。

QCDのバランスを意識する

業務改善策を検討する際は、QCDのバランスにも留意しましょう。QCDとはQuality(品質)・Cost(コスト)・Delivery(納期)の頭文字で、特に製造業などで用いられる指標ですが、どんな業務にも通じる基本要素です。

- Quality(品質):業務の成果物やサービスの質。改善により品質低下を招いては本末転倒なので、プロセス変更時には品質維持・向上策(ダブルチェック導入、エラー防止策など)を盛り込みます。顧客満足や信頼性に直結するため最重視される要素です。

- Cost(コスト):業務に要するコスト。人件費や時間当たりコスト、外注費などを削減することで企業の収益性は向上します。改善策の費用対効果も評価しましょう。

- Delivery(納期・スピード):業務の納期遵守やスピード。納期やレスポンスの速さは顧客の信頼に直結するため、タスクの優先度設定やリソース配分で対応します。

業務改善では、これらQCDの三要素をバランスよく高める視点が重要です。例えばコスト削減に注力しすぎて品質が下がっては意味がありませんし、スピードを追求しすぎてコスト増では持続しません。改善案を評価する際は、「この施策は品質・コスト・納期それぞれにどう影響するか?」と3方向から点検してください。総合的に見て競争力が向上する改善策を選ぶことが、経営層からの支持を得るポイントにもなります。

中長期的な視点で計画する

業務改善は一朝一夕で完了するものではなく、継続的な取り組みが求められます。そのため、中長期的な計画を立てて段階的に進めることが成功の鍵となります。最終目標を達成するまでのロードマップを描き、各段階でのマイルストン(中間目標)と評価指標を設定しましょう。計画策定時には、現状分析に基づく課題の優先度、具体的な施策と必要なリソース、期待効果、スケジュール、そして関係者とのコミュニケーション計画なども盛り込みます。

中長期計画を立てる際に注意したいのは、環境変化への対応と計画の柔軟性です。市場環境や社内状況は時間とともに変わり得るため、計画は定期的に見直し更新する前提で作ります。例えば半年・1年ごとに成果を評価し、次期計画にフィードバックするPDCAサイクルを回します。また、計画段階から現場の意見を取り入れ、実行可能性の高い計画にすることも重要です。机上の空論ではなく、現場感覚に即した改善施策を盛り込むことで、実行フェーズでの抵抗も減ります。

長期視点を持ちつつ、足元では短期的な成果も狙う”二刀流”で進めると良いでしょう。つまり「Quick Win(短期で効果が出る改善)」も計画の中に織り交ぜ、メンバーのモチベーションを維持しながら腰を据えて大きな改革を成し遂げるイメージです。

現場と目的を共有し巻き込む

業務改善フレームワークを導入・活用する際には、現場との連携・共有が欠かせません。どんなに優れた分析をして改善案を作っても、実際に手を動かすのは現場のメンバーです。現場が動かなければ絵に描いた餅になってしまいます。したがって、まずは現場へのヒアリングや意見収集を行い、現状の痛点や彼らの視点での課題を正しく把握することから始めましょう。改善の目的を明確にし、なぜそれをやるのかを現場と共有することで、取り組むべき課題や目標が社内で一致して認識され、協力が得やすくなります。

弊社ソフィアの調査でも、デジタルツール活用が進まない理由として「ツールの使い方に関する教育不足」が33.6%で最多となり、次いで「従来手段(メールや電話)の習慣が根強い」(25.6%)、「新しいツールへの抵抗感」(24.0%)といった結果が出ています。このように現場では新しい取り組みに対する知識不足や不安が障壁になりがちです。現場を巻き込むには、まず十分な教育・トレーニングの機会を提供し、改善策やツールのメリットをしっかり伝えることが重要です。「なぜこれを変える必要があるのか」「どうすれば自分たちの仕事が楽になるのか」を腹落ちしてもらうことで、主体的に協力してもらえるようになります。

また、トップや管理職が率先垂範することも強力な推進力となります。先の調査では「経営層や上司からの率先的な活用推奨」を行っている企業は16.3%と少数派でした。裏を返せば、多くの企業でリーダー層の本気度が現場に伝わっていない可能性があります。部門長自らが改善フレームワークのミーティングに参加したり、現場で成功した事例を評価・表彰するといった形で関与すれば、現場の当事者意識も高まるでしょう。「自分たちが主体となって職場を良くしていくんだ」というムード作りこそ、現場巻き込みの極意です。

ツールやシステムを活用して効率化する

フレームワークによる分析・改善提案をさらに効果的にするには、デジタルツールやITシステムの活用も視野に入れましょう。人的作業のミス低減や省力化が図れるため、改善効果を最大化できます。弊社ソフィアの調査では、大企業の約76.6%がチャットやWeb会議などのコミュニケーションツールを導入済みと回答していますが、裏を返せば約23.4%はまだ未導入でした。ITによる効率化の余地はまだ多くの企業に残っていると言えます。

業務改善で使えるツールの例としては、RPA(Robotic Process Automation)やワークフローシステムがあります。例えばマイクロソフトのPower Automateは、定型業務を自動化するワークフロー/RPAツールで、業務改善フレームワークで設計した新プロセスをそのままシステム化することも可能です。実際、Power Automateを使えば複雑な集計やデータ転記、承認フローなども自動化でき、ヒューマンエラー防止や作業時間短縮に効果を発揮します。また、自動的にグラフやチャートを生成してデータを見える化する機能もあるため、改善のモニタリングも容易になります。

そのほかにも、BIツールでリアルタイムに業務KPIを可視化したり、プロジェクト管理ツールでタスクの進捗を見える化するなど、デジタル活用との相乗効果で業務改善を加速できます。大量のデータ収集・分析は人力では限界がありますが、ITを使えば短時間でパターンや相関関係を炙り出せます。そうして得られた客観データは改善の裏付けとなり、関係者の納得感も高めます。もちろんツール導入には費用も伴いますが、労働力不足の時代においてITによる自動化・効率化は不可避の流れです。小さなExcelマクロからでも良いので、改善の武器として積極的にテクノロジーを取り入れていきましょう。

まとめ

以上、業務改善に活用できるフレームワークの数々と、その活かし方について詳しく見てきました。すでに社内で活用している手法もあったかもしれませんが、重要なのはフレームワークに「絶対的な正解」はないという点です。複数のフレームワークを組み合わせてアプローチし、自社のプロジェクト内容やメンバーのスタイルにしっくりくる方法を採用していく姿勢が大切です。目的は業務の効率化であり、綺麗にフレームワークの図を描くことではありません。現場でフレームワークを扱うメンバー各々の考え方や仕事の進め方も考慮し、実際の行動変革につながる業務改善フレームワークを柔軟に活用することをおすすめします。

最後に、本記事でご紹介したフレームワークを継続的に活用していくことが肝要です。一度改善施策を実行して終わりではなく、定期的に見直しと改善を繰り返すことで組織は進化し続けます。業務改善に「これで完璧」はなく、常により良い効率や品質を目指す姿勢が競争力強化につながります。ぜひ今日から自社でも業務改善フレームワークを実践し、継続的な業務改革を進めていきましょう。

関連サービス