経営理念とは?目的から作り方・浸透方法、有名企業事例まで徹底解説

最終更新日:2025.10.28

目次

経営理念は多くの会社で掲げられていますが、現場の社員に十分浸透しておらず、「経営理念とは何か?」と問われても明確に答えられないケースは少なくありません。実際、多くの社員が自社内のコミュニケーションに課題を感じているのが実情です。経営理念が社員に理解・共感されず形骸化してしまうと、組織の一体感が損なわれる恐れがあります。

本記事では経営理念の基本的な意味や必要性、企業理念やミッション・ビジョンとの違い、経営理念がもたらすメリット、さらに良い経営理念を策定するポイントや社内に浸透させる方法まで解説します。

経営理念とは何か?

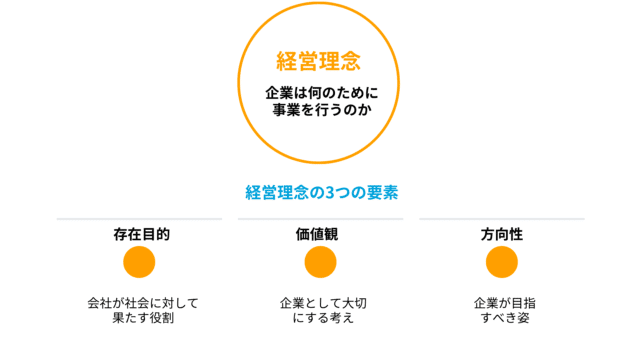

経営理念とは、平たく言えば「企業は何のために事業を行うのか」という経営の根本的な考え方のことです。企業が自ら定めるものであり、創業者や経営者の想い・信念、企業として大切にする価値観が込められています。そして企業が将来的に実現すべき理想の姿(最終的な到達点)を示す指針ともいえるでしょう。

「企業理念」「経営信条」「経営哲学」などと呼ばれることもありますが、基本的な意味は同じです。なお、経営理念は文章の形式に厳密な決まりはなく、自社の理念や価値観が明文化されていればその形は問いません。

企業理念との違いは何か?

「企業理念」と「経営理念」は多くの場合ほぼ同じ意味で使われます。明確に区別していない企業も多いのですが、厳密には次のような違いがあります。

企業理念はその会社の存在意義(存在する目的)や企業としての姿勢を示したものです。創業者が事業を起こした背景や会社の成り立ちに根ざした理念で、一度策定すると基本的に変わることはありません。

一方、経営理念は企業理念で定めた存在意義にもとづき、経営を進める上で重視する考え方や方針を示したものです。状況の変化に応じて柔軟に見直されることもあり、経営者が交代すれば新たな経営理念が掲げられるケースもあります。

言い換えれば経営理念は、企業の掲げる存在意義を前提に「事業活動の中で何をなすか」を表した指針であり、経営陣による意思表明とも言えるでしょう。

ミッション・ビジョン・バリューとの違いは?

企業の理念体系を語る際によく出てくるのがミッション・ビジョン・バリュー(MVV)です。これらは経営理念と密接に関連しますが、それぞれ意味が異なります。では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

ミッション(使命)

企業が社会に対して果たすべき使命や存在意義を明文化したものです。企業が経営を通じて成し遂げたいこと、もっとも優先すべきことを示しています。ミッションが明確で社員に共有されていると、自分たちの仕事の意義を見出しやすくなり、組織全体の指針となるでしょう。

ビジョン(将来像)

企業が目指す理想の姿、ありたい将来像です。将来どのような姿・存在になりたいのかを社内外に示したもので、従業員に未来のビジョンをはっきりと思い描かせ、全員を同じ方向に向かせる効果があります。また、ビジョンを社内に浸透させることで従業員の企業へのコミットメントが高まる効果も期待できるでしょう。ただしビジョンは社会情勢や経営環境によって変わることもあります。

バリュー(価値観)

ビジョンやミッションを達成するための従業員の行動基準・価値基準です。日々の業務で従業員が判断を下す際の基準となるもので、抽象度の高いビジョンやミッションと異なり、より具体的で実践的な表現で定めることが推奨されます。

これら3つを総称してMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)と呼び、経営学者ピーター・F・ドラッカー氏が提唱した枠組みとして知られています。それぞれ定義や役割は異なりますが、企業の理念体系をステークホルダーに伝わりやすく整理するためのカテゴリーといえるでしょう。

経営理念はなぜ必要なのか?

経営理念をあえて策定し掲げるのには、いくつか明確な目的・理由があります。では、具体的にどのような目的があるのでしょうか。

経営の方向性を明確に示す

経営理念には、企業が目指す方向性や経営者の意思が反映されています。経営理念を定めることで、「何のために事業を行うのか」という軸が定まり、経営戦略の立案時にも重要な判断基準となります。組織として向かうべきゴールが明確になるため、社員全員が同じ方向を目指して結束しやすくなるでしょう。

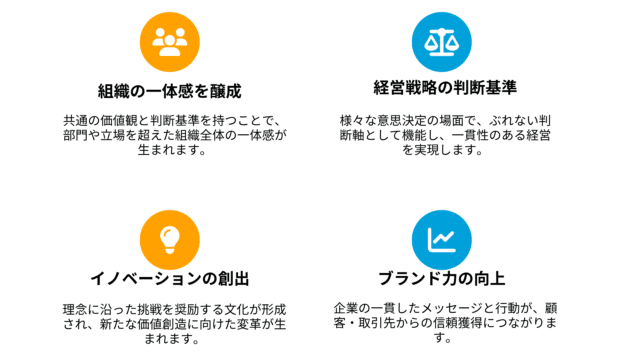

組織の一体感・共通の価値観を醸成する

企業活動の中で経営理念を掲げ、全社員に共有することは、社員同士が共通の価値観や判断基準を持つことにつながります。経営理念にもとづいて全員が行動するようになれば、縦割り・部署間の壁を越えて組織全体の一体感が生まれるでしょう。

また、社員一人ひとりが自分の仕事と経営理念とのつながりを意識できれば、「会社に貢献している」「社会の役に立っている」という実感が得られ、仕事へのモチベーションやエンゲージメントも高まります。

ブランド力を高め社外の信頼を得る

経営理念は社内向けだけでなく社外にも公表されます。経営理念を対外的に発信することで、企業が事業を通じて社会にどんな価値を提供し、どのように社会へ貢献しようとしているのかを示すことができます。その姿勢に共感する顧客や取引先も増えるでしょう。

このように企業の価値観や想いを発信することは対外的なブランドイメージ向上につながり、結果的にステークホルダーからの信頼獲得にも貢献します。

経営理念を掲げるメリットは何か?

経営理念を持ち社内外に示すことで、企業には次のようなメリットが生まれます。では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

経営戦略・方針の判断基準となる

経営理念は企業にとって「あるべき姿」なので、企業が向かうべき方向性や将来像が明確になります。この理念が経営戦略や経営方針を検討する際のブレない判断軸となり、意思決定のスピードと精度を向上させるでしょう。

新たな挑戦を促しイノベーションを生む

経営理念を共有し、理念に沿った行動を評価軸に取り入れることで、数字(業績)だけに偏った経営を防ぐ効果があります。社員は売上などの短期的成果だけでなく、経営理念に沿った態度や意欲も評価されるため、これまでにない方法や新しいアイデアにも挑戦しやすくなるでしょう。その結果、組織に継続的な変化と学習が促され、イノベーション創出につながります。

求める人材像が明確になり採用に有効

経営理念によって企業の理想像や目指す姿が明確になっていれば、それを体現できる人材像もおのずと浮かび上がります。採用の場面でも、自社の価値観に共感し理念を共有できる人材を見極めやすくなり、採用時のミスマッチ防止に役立ちます。理念に共感した優秀な人材からの応募が増える効果も期待でき、入社後の定着率向上にもつながるでしょう。

経営理念と組織的な学習の関係とは?

経営理念が社内に浸透し社員に共感されているほど、組織や社員は経営理念を基準に業務の振り返りや改善(学習)を行うようになります。これを「理念を起点にした学習」と呼びます。

一方、経営理念が浸透していない場合、社員は過去の成功・失敗体験に基づいて仕事の改善サイクルを回す傾向があります。こちらは「経験を起点にした学習」です。

一見すると即効性があるのは「経験を起点にした学習」の方ですが、この方法では評価基準が業績や数値目標に偏りがちです。そのため、いくら数値目標を設定してPDCAを回しても、そもそもの企業活動の方向性が経営理念からズレていれば、その努力自体が企業にとって無駄になってしまう恐れがあります。実際に、新たなビジネスアイデアの創出や抜本的な改革が起こりにくくなるでしょう。

しかし「理念を起点にした学習」であれば、根本にある経営理念や価値基準を軸として企業活動を振り返るため、成功や失敗の定義、業績や成果の定義そのものから見直して学習を重ねることができます。そして経営理念の実現に向けて、組織に継続的な変化を起こし続けることが可能になるのです。

良い経営理念の条件とは?

ソフィアでは良い経営理念の条件を「社員からの共感を得ており、社内に浸透していること」と定義しています。経営理念に一般的な決まった型があるわけではありませんが、良い経営理念を作り上げる上で最低限、以下のような工夫が必要です。

わかりやすいこと

あまりに難解な言葉では社員に理念が認知されても理解・共感されにくくなってしまいます。平易で直感的に伝わる表現にしましょう。

内容が一貫していること

内容に矛盾があると社員の共感を得られません。理解や共感を得ることは社内浸透のために欠かせないステップです。

経営戦略や方針に結びついていること

経営理念は経営の判断基準となるため、経営理念にもとづいて戦略や方針が策定されているほうが望ましいと言えるでしょう。

自社の状況にマッチしていること

同じ業界でも企業ごとに置かれた状況は異なります。どの会社にも当てはまりそうな一般論ではなく、自社ならではの理念を盛り込みましょう。

オリジナリティのある言葉で表現していること

印象に残りやすく、社内外の認知度を高める効果があります。ありきたりな表現ではなく、自社独自のキーワードを使う工夫も大切です。

経営理念の作り方・策定のポイントは?

ゼロから経営理念を策定する際には、以下のようなステップで進めるとよいでしょう。

1. 他社の事例をリサーチする

まずは業界を問わず様々な企業の経営理念に目を通してみましょう。他社の理念から受ける印象や「良い」「イマイチ」と感じるポイントを言語化してみることが大切です。それにより自社の経営理念を検討する際のヒントが得られます。

2. 自社の理想像や価値観を洗い出す

次に、自社が目指す理想の姿や経営判断の基準となる価値観をブレーンストーミングで洗い出します。経営陣や社員も交えて「自社は何を成し遂げたいのか」「何を大切にしているのか」について自由に意見を出し合いましょう。

3. 出てきた意見を整理・統合する

ブレストで出た多数の意見やアイデアを似た内容ごとにグルーピングし、1〜3つ程度の大きな方針にまとめます。この方針が経営理念の骨子となります。

4. 自社の歩み・将来像や社会的意義と照らす

まとめた方針が、自社のこれまでの歩みや今後進むべき方向性と一致しているか確認します。同時に、その内容が社会の流れに沿ったものになっているか、自社が社会から期待される役割と合致しているかについても検討しましょう。

5. 理念の表現を練り上げる

最後に、経営理念として掲げる文章の表現を検討します。自社の方針や担うべき社会的役割が端的に伝わり、なおかつ社員にとって腑に落ちるシンプルで分かりやすい表現に仕上げます。一度策定した後も、必要に応じて定期的に見直しを行うことが望ましいでしょう。

経営理念を社内に浸透させる方法とは?

優れた経営理念も、掲げるだけで社員に実行されなければ意味がありません。社員一人ひとりの血肉となるよう、経営理念を社内に浸透させるには次のような施策が有効です。では、具体的にどのような方法があるのでしょうか。

理念の背景やストーリーを伝える

経営理念に社員の共感を得るには、理念に込められた背景や創業者の思い、策定の経緯などを積極的に共有することが大切です。社内報や朝礼、全社ミーティングなど様々な場で経営理念にまつわるエピソードを繰り返し発信しましょう。会社が歩んできた歴史や社会に果たした役割などを絡めて伝えることで、理念への理解が深まり社員の腹落ち感が生まれます。

経営陣が率先垂範しメッセージを発信する

経営理念の浸透にはトップマネジメントのリーダーシップが不可欠です。経営層自らが経営理念を体現し、日々の行動や発言で示すことで社員に理念の重要性が伝わります。また、経営陣から定期的に理念に関するメッセージを発信したり、新入社員研修で経営理念を教え込む機会を設けたりすることも有効でしょう。

理念を実践する仕組みを整える

社員が経営理念を日々意識して行動できるよう、制度や仕組みを整備しましょう。例えば、人事評価に経営理念にもとづく行動指針を組み込んだり、理念のキーワードを記載したクレド(行動指針カード)を携帯させたりする方法があります。理念に沿った行動を社内表彰することも効果的です。こうした仕掛けにより、社員が常に理念を意識して業務に取り組み、現場レベルで理念が息づく企業文化が醸成されます。

有名企業の経営理念の事例【6選】

最後に、有名企業の経営理念を6社ご紹介します。経営理念は策定すること自体よりも、社内に浸透させるためのユニークなコミュニケーションを行うことが重要です。各社の取り組みも参考にしてみてください。

TOYOTA(トヨタ自動車)

トヨタでは創業以来、「豊田綱領」という経営の核となる理念を貫いており、現在は「トヨタフィロソフィー」と呼ばれています。トヨタグループの創始者である豊田佐吉の考え方をまとめたもので、同社のDNA(経営の根幹)となっています。

Honda(本田技研工業)

Hondaでは「Hondaフィロソフィー」という基本理念を掲げています。これは「人間尊重」「三つの喜び」という二つの柱(および社是)から成り、Hondaグループで働く全従業員の価値観として共有されています。社員の行動や判断の基準ともなっており、企業活動の基盤となっています。

サントリー

サントリーホールディングスの経営理念は「水と生きる」です。この短いフレーズを筆頭に、「自然への思い〜水とともに生きる〜」「社会への思い〜社会にとっての水となる〜」「わたしたち自身への思い〜水のように自在に力強く〜」というサブ理念が体系化されています。同社の事業内容を象徴するユニークな理念体系と言えるでしょう。

オリエンタルランド

東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランド株式会社では、経営理念として「自由でみずみずしい発想を原動力に すばらしい夢と感動 ひととしての喜び そしてやすらぎを提供します。」と掲げています。アミューズメント施設運営企業としての事業内容を体現する、わかりやすい理念と言えるでしょう。

Googleには「Googleが掲げる10の事実」と呼ばれる経営理念に相当する文書があります。10項目それぞれは一見長文ですが、内容はシンプルかつユニークであり、情報サービス企業らしい理念となっています。

Salesforce(セールスフォース)

Salesforceでは、家族という意味を持つ「Ohana」という独自の理念を掲げ、「Ohanaとともに道を切り拓く」としています。同社はこの理念や独特の企業風土により、「働きがいのある企業」をはじめ、さまざまな表彰において選出されています。

まとめ

ここまで経営理念がどんなもので、どんな目的・理由のもと策定され、どのようなメリットがあるかについて解説してきました。まとめると、重要なのは、経営理念の形にこだわらないこと、そして自社ならではのユニークさを出すことです。

経営理念は自社の経営方針や経営戦略の判断基準となり、組織をひとつにまとめ、ブランド力を高めるものですから、その策定は今や欠かせないと言えるでしょう。

渋沢栄一氏の著書『論語と算盤』で語られているように、企業は業績や利益を追求し続けること(算盤)だけでなく、社会的な役割や存在意義(論語)も求められるようになっています。近年の予測困難な経営環境において、多くの企業が自社の社会的な存在意義を見つめ直す局面に立たされています。

もし経営理念をまだ策定していない、または新たに作成する予定である、あるいは現行の経営理念をブラッシュアップしたいという場合は、ソフィアまでお気軽にお問い合わせください。