メタ認知とは?ビジネススキルとしての重要性や鍛え方のポイントを押さえよう

最終更新日:2024.03.07

目次

自分を客観視するスキルの中に「メタ認知」があります。メタ認知が高い人はコミュニケーション能力に優れ、仕事の進行管理や目標設定がことのほか得意とされています。

また、メタ認知機能には時間管理能力の優れた側面があるため、意識的に使うことによって業務効率が高まりやすくなります。

とは言え、「自分」で「自分を客観視する」という事が、果して本当に可能なのかどうか?

簡単に感情やバイアスを取り除くことはできるでしょうか。自分自身を他者のように客観視することができないのが現実です。

なぜなら、私たちは自分の内面に深く関わっているため、自分自身のバイアスや先入観を完全に取り払って見ることは不可能に近いからです。

ただし練習と意識的な努力次第で一定の客観性を持って自己を観察することはできます。

そこで今回は、メタ認知について説明した後、

・メタ認知能力が高い人の特徴とビジネスシーンでの活用方法

・メタ認知能力を向上させるトレーニング方法

・人材育成でメタ認知の能力向上に取り組むときのポイントを紹介します。

メタの意味とメタ認知の起源と発展

メタ認知に関する正しい知識を身につけることで、適切にビジネスシーンへ活かすことができます。

ここでは「メタ」の意味とメタ認知の定義、起源と発展について紹介します。

メタ認知は認知心理学の分野

「メタ認知」とは、アメリカの心理学者ジョン・H・フラベルによって定義された概念で、自分を俯瞰的に捉えることで、自身をコントロールする能力を指します。

メタ認知には「メタ認知的知識」と「メタ認知的技能」の二つの要素があり、学習や問題解決の際に自分がどのように考え、理解しているかを意識することが重要であることを説いています。

1970年代から研究が進められ、最近まで一般的には広く知られていませんでしたが、近年になって教育や人材育成、経営において重要な能力として注目されています。

メタ認知の起源は古代ギリシャの哲学者ソクラテス

メタ認知の起源は、古代ギリシャまで遡ります。哲学者ソクラテスが生み出した概念の「無知の知」を紐解いた言葉がメタ認知の基礎となっています。

「無知の知」は、自分が何も知らないことを自覚するという意味であり、言い換えれば自分が何を認識しているのかを認識している状態ともいえます。

多くの場合、新しいことを任されたら「ゼロから学ぶ」つもりでいたとしても、自分の意識するしないにかかわらず、何かしらのバイアスが生まれています。

そのうえで自身の力量や知識の不足を認め、他者からの意見を受け入れる姿勢が必要だと説いています。

現象学・フッサールによる発展

フッサールは、1859年に産まれたドイツの哲学者です。

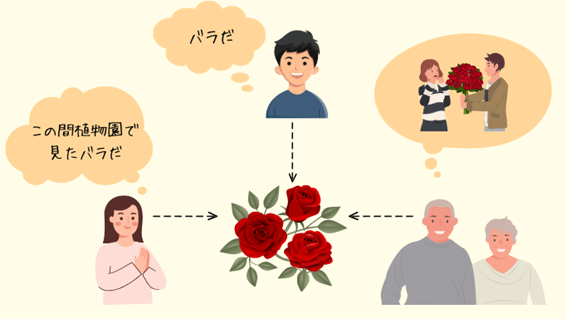

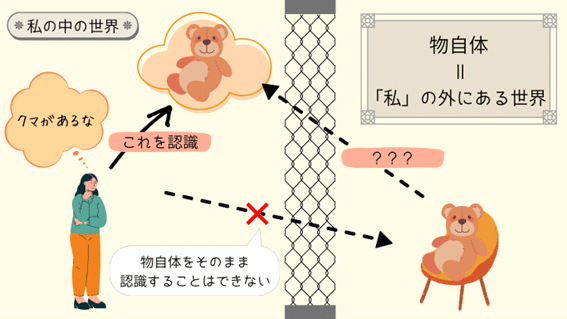

フッサールが現象学という学問で取り組んだことは、人が世界に対して、何かを認識する時、その認識が自分だけではなく、他人にとっても、同じ認識である事を、どうやって分かり合うのか、という問題でした。

たとえばリンゴを見てもリンゴにまつわる知識や味覚の好みによって、認識はかわってきます。

この共通のモノを認識しているという保証がなければ、私たちは同じモノをみていても、違う認識をしている事になり、共通認識をもつことはおろか伝達不可能となってしまいます。

同じものを見聞きしてもどの部分を切り取って認識するかによっても互いのイメージは違うものになります。

あげられた対象が言葉では同じだからといって認識までもが同じというふうに早合点せず、一つひとつすり合わせるコミュニケーションが必要です。

このように先入観によってずれてしまう認識をチェックするための方法として現象学を用いた、思考をノートに書きだす方法があります。

この書くという行為が、客観的に見るということにつながっているわけですが、分かりやすく説明すると、現実の自分のそばにもう一人の自分がいて、そのもう一人の自分が見たままをノートに書きこむことです。

もう一人の自分は対象を見る必要はなく、自分が対象を見ているその認識している様子を第三者の視点で客観的に写し取っていきます。

このことによって、自分がそれまで持っていた主観的予断、偏見、間違いに気づき、より純粋でより直感的な認識へと磨かれていきます。

まさに日記を書くことと同じで、記憶をたどりながら事実のみを書き込んでいくことがポイントです。

対象をカッコに入れて、その対象への自分の認識に焦点をあてる事で、実は対象がよりクリアに、より現実に近く、私たちに現れてくる。

フッサールはこの状態を、「事物そのものへ!」という標語で表しました。

ジョン・H・フラベルによる発展

その後、このメタ認知を提唱したのはアメリカの心理学者であるジョン・H・フラベルであり、学習や思考過程を体系化し現代教育や認知心理学に大きな影響を与えました。

フラベルが提唱したことで、A・L・ブラウン氏が1970年代から認知心理学分野として研究を深めていき、徐々に心理学の分野で知名度が高まっていきます。

ただ、メタ認知はもともと心理学用語だったこともあり、近年になるまでは、ビジネスでの活用はあまりされてきませんでした。

現在、教育心理学や学習理論の中核的な概念のひとつとして、メタ認知が多くの分野で応用されているように、リフレクションなどによる自主学習能力の向上や、問題解決能力の育成において、メタ認知的なスキルを高めることが非常に重要視されています。

一方で、メタ認知がビジネススキルの1つとして人材教育や経営で力を注がれ始めたのはここ数年のことであり、有用なスキルでありながら活用されていないのが現状です。

ビジネスでの活用とトレーニング方法

ビジネスにおいてこのメタ認知が機能している人は、たとえ失敗しても全体の状況を冷静に把握することで、同じ轍は踏まないというふうに次を見据えた思考を持っています。

また常に自身の現状を把握しているため、次のステージに向けての成長にむけて準備を怠りません。

メタ認知能力を高めるトレーニング方法としては、自分を客観的・俯瞰的に見る能力を養う「セルフモニタリング」や「コントロール」などが挙げられますが、個人でトレーニングすることと並行して、上司にからのフィードバックを交えながら進めるとより効果的です。

ではここから客観的に事象を見直すトレーニングについてお話しします。

自身のことを客観視するということは、思いのほか難しいことはご承知の通りです。

この第三者目線で見るということを身につけるには認知バイアスを減らすトレーニングが効果的とされています。

認知バイアスは完全になくすことはできませんが、いくつかのポイントをおさえることで改善が見込めますので、ここからはバイアスの改善方法について解説します。

1.前提を疑う

バイアスを改善する上で大切なのが、「物事に対する自身の思考」=「前提」に、偏見・先入観・思い込みが混ざっていないか、あえて疑う立場に立ってチェックすることです。

人間は必ずバイアスがかかっているという認識のうえで、思考の根拠・物事の因果関係を明確に表し、自身の意見であれ他の人の意見であれ、公平かつ総合的に判断します。

物事に対する多角度的な見方・見識を用意することがトレーニングの大切なポイントです。

2.現象学の特性をいかす

前述したとおり、フッサールの現象学を用いたアプローチは、バイアスの改善に役立つ1つの方法論になります。

バイアスは個々の主観的な経験をベースに、気づいたら陥っている心理状態ですが、主観的な経験にフォーカスしながら、あるがままの事実アプローチし、バイアスの根本に近づくことで、捉われていた視点に気づく手段として非常に有効です。

3.エポケーの活用

フッサールの現象学で重要になるのがエポケーです。

このエポケーは“今置かれている状況や外部世界の状態を判断せず、暫定的に保留にしておくこと” であり、バイアスを構成する要素である先入観・偏見・予断に行きがちな思考を留め置くことで、純粋な認識に到達するアプローチです。

バイアスは意識的に思考する脳機能ではなく、身体動作の癖に近い直感的な側面もあるため、バイアスについて学習しただけでは改善することはできません。

重要なポイントは、いかに客観的に自分自身を見つめ、思考の偏りに気づけるかどうかであり、意見と事実を分けることはその第一歩となるでしょう。

メタ認知は主に2つの働きがある

ではここからは、メタ認知を取得するうえで必要な、2つのメタ認知の構成要素について解説します。

- メタ認知的知識

- メタ認知的技能

それぞれの構成要素を押さえることで、メタ認知を鍛えやすくなります。下記でメタ認知の構成要素を理解し、メタ認知の向上のために活かしましょう。

メタ認知的知識

メタ認知的知識は、メタ認知の材料となる自身の情報のことです。

具体的には、自分自身が持つ「課題」「目標」などから得られる情報を分析・蓄積し、自分自身への影響を考えることで、実際の判断に活用しています。

例

同僚のAさんはプレゼンテーションをする予定ですが、前回はあまりうまくいかなかったことを覚えています。

このときメタ認知を用いた場合、「前回のプレゼンでは説明がわかりにくかったかもしれない」と失敗に気づきます。

そこで「自分の説明が適切かどうか」を確認するために、上司や同僚にリハーサルとフィードバックを依頼します。

結果としてプレゼンの内容を調整し、聞く立場からのわかりやすさとは、という気づきにつながります。

といった具合に自分のパフォーマンスに対する「振り返り」がメタ認知の一部です。また、その振り返りをもとに次の行動を修正しようとする点もメタ認知の重要な側面です。

では「自分は自動車について詳しく知っている」と認知したケースで考えてみます。(客観的にも「本当に自動車を詳しく知っていると言える」という前提で)

「自動車を知っていますか」と聞けば、多くの人は「知っています」と答えます。では「自動車を詳しく知っていますか」という質問に対し、

・「はい、知っています」

・「あまり詳しくはありません」

・「わかりません。(詳しくとはどの程度なのかわからないので答えられない)」

このように、複数の回答があがることが予想されます。それもそのはず、自動車についての知識でメタ認知度を測りかねているのです。

まずはこの質問に対し、考えられるこたえを挙げてみましょう。

回答例

1. 知らない

2. 色・形・何をするものか(子どもが知っているレベル)

3. 価値・用途・楽しみ方(社会人が知っているレベル)

4. 生産技術・動力源・自動車の性質やスペック (専門職のレベル)

5. 時代背景・製品のあゆみ(研究者のレベル)

このように、「自動車」という一つの言葉に対して、非常に多くの情報が存在するため、以下の状況を把握しておかなければなりません。

情報をどこまで知っているか

客観的に見てどこまで知っていれば「詳しく知っている」といえるのか

さらに重要なポイントがあります。客観的に見てどこまで知っていれば「詳しく知っている」といえるのかという一定の基準だけでなく、客観視する人物は変動するということです。

回答者の属性によって基準が変わるケース

・回答者がすべて子どもたちだった場合での「自動車についてよく知っている」

・自動車メーカーに勤務する従業員の中での「自動車についてよく知っている」

同じ「自動車についてよく知っている」でも全く知識レベルが異なります。

そのため、メタ認知とはしっかりと周囲の知識レベルを把握し、自身の知識レベルと見比べ、自身はどこに位置しているのかを認識することが大切です。

改めて自己分析を行うことで理解できる自身の情報をメタ認知的知識と呼びます。

もちろん知的パフォーマンスは、発達・加齢・学習状況によって変わり個人差もあります。

また、メタ認知的知識は得意分野への対処法を把握するだけでなく、不得意な分野の対処法へも活かせます。

何が自分の認知を支配しているのか? 歴史と周囲とか環境とか、自分や他者の認知特性、課題の解決方法に関する知識であり、環境、課題、自己、方略に関する知識に分類されます。

メタ認知的技能

メタ認知的知識を基に、自分自身の認知作用を調整する能力にはモニタリング、自己評価、コントロールの3つがあります。

- 自己評価

- メタ認知的モニタリング

- メタ認知的コントロール

モニタリング:メタ認知的知識をもとに、自分自身の行動や考え方が正しい方向に向かっているかを確認する能力です。

自己評価:メタ認知的知識と認知作用の結果を照合して、自分の認知作用を評価する能力です。

コントロール:自己評価の結果をもとに、認知作用を修正したり、正しい方向へ導く能力です。

メタ認知的技能は、自分自身の情報を把握したうえで、自身をモニタリングしたり、問題がある際は対策を講じたりする能力です。

メタ認知的モニタリングは「この業務はあと10分で終了するだろう」といった自身の認知に基づいた予想なのに対し、

メタ認知的コントロールは「この業務に関してやり方を教えてもらっていないから、先輩に仕事を教えてもらおう」という認知へ切り替えるものです。

それぞれのメタ認知的技能を理解することで、感情のコントロールをしやすくなり業務効率に改善が期待されています。

メタ認知を構成する4つの要素

メタ認知の4つの構成要素である「意見」、「経験」、「感情」、「価値観」は、自己理解と問題解決に重要な役割を果たします。

- 意見: 自分や他者に対する見解を認識し、状況に応じて柔軟に見直す力

- 経験: 過去の経験を意識的に活かし現在の行動や判断に反映させる力

- 感情: 自分の感情を適切に認識し、冷静に対処する能力

- 価値観: 自分の信念や価値を理解し、それに基づいて行動を調整する

これらの要素が統合されることで、自己の行動を効果的にコントロールできます。

中でも最も重要な要素は経験です。自分以外の失敗も自分の経験ととらえ、メタ認知的活動による分析によって筋道を立てることが、ビジネスシーンにおける最善の方法です。

わかりやすく言えば自分と対象の距離をとるかということですが、自分自身の感情や信念を思考の外側へ置くことはそう簡単にはできません。

たとえば目の前で子どもが転んで泣いているのを見て、とっさに駆け寄るのが身内です。

このような場合で原因の分析ができるのは、その転んだ子どもとある程度の関係性における距離があるからではないでしょうか。

仕事に置き換えて考えてみると、自身がリーダーを務めるプロジェクトが傾いた際、動揺から冷静さを欠くのも無理はありませんが、一度気持ちを切り替えて視点を変える必要があります。

自分の意識が及ばないように体を抜け出す、あるいは分身を生み出すイメージで視点を切り替えることを試みてください。

メタ認知能力が高い(低い)人の特徴

メタ認知能力が高い人の特徴は、以下の2つです。

- 物事を俯瞰できる人

- 物事を分析できる人

物事を俯瞰できる人は、冷静な判断力を持ち合わせている傾向が強く、良好な人間関係を構築しやすいといえます。

自己分析を行い、成果を生む行動ができるため、仕事も上手くいく傾向にあります。

また、物事を分析できる人は、たとえ失敗したとしても改善に向けたPDCAサイクルの構築ができます。

メタ認知能力は、ビジネスシーンにおいて自己分析を行動に結びつけ成果を生むことを可能にします。

適切な「材料」を用いて学習の方略とスキルを修正し、学習や業務の効率を高めることもできます。

起こりうる障壁を事前に察知して対処し、学習や業務の方略・スキルを変更することで目標達成に近づいていけるでしょう。

メタ認知は予測困難かつ変化が激しいVUCA時代に求められる人材に必要な能力といえます。

メタ認知が働かないとどうなるのか

メタ認知能力が低いままになってしまった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

メタ認知が働かない人は、自分の現状を俯瞰していないので、相手のことを考えずに一方的な言動をとってしまう、思い込みが激しいといった点が特徴です。そのため、場当たり的で感情に任せた行動を取ってしまうことも多く、自分で自分の成長の機会を絶ってしまったり、仕事で与えられた課題を解決するのに時間がかかってしまったり、相手の信用を失ってしまうこともあるでしょう。

メタ認知とコミュニケーションの関係性

メタ認知とコミュニケーションの関係性は深く、コミュニケーションを取る際にメタ認知は重要です。

ここでの「コミュニケーション」とは、上司、顧客、社員などの人物と、解消したい問題や満たしたい欲求を解決するために討論・議論することをいいます。

「顧客と問題解消のためにする商談」と「先輩社員に不安解消のために会議で話しかける」場合では、コミュニケーション方法は異なるでしょう。

コミュニケーションは、「人・場・解消したいテーマ」によって方法を変化させるなど多様性に富んでいます。

コミュニケーションには数多くの方法があるため、臨機応変な対応が求められます。

数多くのテーマに即したトレーニングを受ければコミュニケーション能力は向上します。

しかし、現実的にそのような多くのトレーニングを受けることは難しく、自分自身が毎日行っているコミュニケーションをメタ認知を通して客観的に振り替えることが大切です。

一方で自分の頭の中にある思考は自分自身で一度整理し、アウトプットする必要があります。

このアウトプットすることとは、すなわち紙に書くことです。

これによりこのようにメタ認知とコミュニケーションを連動させ、繰り返し行うことで両方の能力が向上するため、日々の鍛錬によって後のスキルに差が表れてきます。

このアウトプットの前段として自身の考えを口に出す、あるいは文章にまとめるため、再考する工程があります。

考えがまとまらない場合はいったん紙に書き出すことで、ばらばらになったパーツを組み立てましょう。

その過程で整合性をチェックをしたり、他者から見てわかるかどうかのチェックをするなどして、書き加えていくと徐々にその精度が高まります。

ただし、いきなりできるようにはならないので、習慣にして繰り返しのトレーニングが必要です。

メタ認知を高めるメリットとデメリット

メリットとして問題に直面した時、自分の思考や行動を客観的に把握することで、柔軟な解決策が提示できたり、自己管理能力の高さから感情や行動をコントロールし、目標に向かって効率よく進むための最適解を導きだせるようになります。

その一方で内省が行き過ぎると、自己批判的になりすぎて極端にミスを恐れた行動になってしまうことがあります。

またメタ認知は、思考を振り返る時間が必要なため、即決を求められる場面で不利になることなどがあげられます。

メタ認知を高めることには多くの利点がありますが、バランスを取ることも重要です。

メタ認知能力を向上させるトレーニング

メタ認知能力を向上させるトレーニングにはセルフモニタリングやライティングセラピー、コーチングなどがあります。

セルフモニタリングは自己分析とも言い換えられ、自身の趣味嗜好や環境などを深堀りしていく作業となります。

また、隙間時間にできるトレーニングとして、ライティングセラピーも有効です。SNSなどで日記をつけ振り返るだけでも効果があります。

コーチングは、第三者の意見を取り入れ、客観的な視野を身につけるという意味でも取り入れてほしいトレーニングです。

セルフモニタリングだけでは、気づけない部分にも気づくことができるでしょう。

セルフモニタリングとコントロール

セルフモニタリングとは、個人が無意識に行っていた行動や考え方をよく観察した上で、課題や欠点を摘出する方法です。

メタ認知能力を向上させるためのポイントは、自分の弱点や欠点から逃げずに向き合うことです。

そのためにも、まずはセルフモニタリングを行うことが重要になります。

次に、セルフモニタリングの結果から得られた課題や欠点を克服するためにコントロールを行います。

コントロールは、個人の課題や欠点の改善策を考え、ポジティブな気持ちを持つことです。

こうしてセルフモニタリングとコントロールを反復することで、課題を解決する力やポジティブな性格が身につき、メタ認知が鍛えられていくと言われています。

思考の整理

思考を整理するための方法にはさまざまなアプローチがあります。その中から抜粋して効果的な方法を紹介します。

マインドマップ

マインドマップは、中央にメインテーマを書き、そこから関連する事柄を線でつなぎ、アイデアや情報を書き出す方法です。

視覚的に思考を整理でき、関連性を確認しやすくなります。こうした見える化の手法にはグラフィックレコーディングなどもその一例です。

ジャーナリング(文章を書く)

思考や感情を紙に書き出すことは、頭の中にある曖昧な考えを明確にし、思考を整理するための効果的な方法です。

日記を習慣的につける人も多いと思いますが、頭の中で無意識のうちにその日の記憶を引き出しながら書く行為がメタ認知につながっています。

タイムボックス(時間を区切る)

思考やアイデアに集中する時間を決める方法です。たとえば、25分間集中し、その後5分休憩する「ポモドーロ・テクニック」などがあります。

集中力が高まるだけでなく、考えがまとまりやすくなります。

マインドフルネスのやり方

もっともポピュラーな瞑想法が、呼吸に意識を向ける瞑想です。

シンプルであるがゆえ取り組みやすく、入門として適している手法です。以下の手順で行うのが基本の形です。

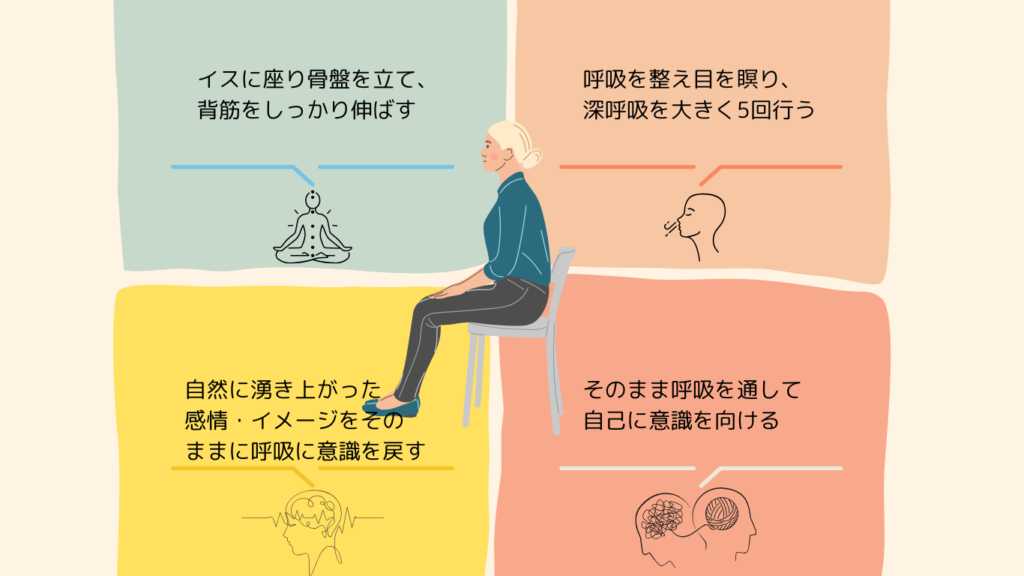

1.イスに座り、骨盤を立て、背筋をしっかり伸ばす。

2.呼吸を整え目を瞑る。

3.深呼吸を大きく5回行う。

この時、「吸った」「吐いた」と動作と同時に頭の中で思いながら呼吸する。動作を整理することで雑念との距離を保つ。

4.雑念の受け流し方

自然に湧き上がった感情・イメージが生じたらそのままに、呼吸に意識を戻す。

5.再び呼吸に意識を集中させる

雑念をやり過ごしたら、そのまま呼吸を通して自己に意識を向ける。呼吸を意識した瞑想のポイントは、必ず雑念は生じるものだと理解しておくことです。

最初は雑多な考え事が浮かんで、呼吸だけに意識を向けることは難しいかもしれませんが、雑念は観察の対象となるため、あまり気にせずそうなったことを、整理して呼吸に意識を向けるようにします。

ポイント

呼吸を意識した瞑想でもっともトレーニングになる部分は、雑念から呼吸に意識を戻すその瞬間です。

そのため、雑念を邪魔者として扱うのではなく、マインドフルネスの力を身に付けるパートナーという認識になると一歩前進です。

とはいえ、雑念は最終的には振り捨てるものですが、慣れないうちは呼吸に集中できない状態にあった場合、雑念が道案内してくれるガイドだと思ってください。徐々に雑念を意識の外に置いておけるようになります。

マインドフルネスとメタ認知

一人の人間として、自己理解を深めるための手段としてもマインドフルネスは有効です。

自身の思考や身体感覚を客観的に観察するため、「今の感情」「欲求は何か」「長所や短所」「不満」「喜び」など、あらゆる自身に関することを見つめることができるからです。

マインドフルネスによって内面を見つめる力を高め、自己理解を深めることにより、自身の感情をコントロールできるようになると言われています。

仕事上でトラブルが起きた際、ネガティブな感情は必ず湧き上がってくるものですが、マインドフルネスの瞑想を行っている社員は感情に行動が支配されることは多くありません。

自身を客観視する内省が自然にできるため、感情にとらわれにくいからです。

どのようなトラブルに見舞われても冷静に対応し、常に合理的な判断を持って次のアクションに移せることも強みになります。

およそビジネスにおいて、感情は顧客と共に喜び合う以外では、ほとんど役に立ちません。それどころか有害ですらあります。

喜怒哀楽は人生のスパイスとして不可欠なものという思われがちですが、これは思い込みに過ぎません。

プライベートはもちろんビジネスではなおのこと、感情に振り回されないことこそ成功の第一歩です。

人材育成でメタ認知能力の向上に取り組むときのポイント

人材育成でメタ認知能力の向上に取り組むときのポイントは、以下の3つが挙げられます。

- 教育担当者もメタ認知能力を身につける

- メタ認知のプロセスを可視化する環境を整える

- トレーニングが実施しやすい組織風土を築く

ここからは、人材育成でメタ認知能力の向上に取り組むときの3つのポイントを解説します。

教育担当者もメタ認知能力を身につける

教育担当者もメタ認知能力を身につけなければ人材育成に活用できません。

組織におけるメタ認知は学習の成功を意味し、事業の命運を左右するため、教育の場では学び手と講師の両者がメタ認知的スキルを身につけることが重要です。

メタ認知的知識と意思決定の間には強い関連があるため、思考活動に注意を向け意識化することは認知能力に大きく影響します。

メタ認知のプロセスを可視化する環境を整える

メタ認知は、さまざまな状況において優れた意思決定を下すために必要な能力です。

プロセスを可視化・記録することで、自身の思考が明確になりロジカルな思考も磨かれます。

前述したライティングセラピーも思考を文字にして書き起こし、可視化する方法なので試してみてください。

メタ認知のプロセスを可視化し、教育対象者は自分の理解状況をモニターしてもらうことで新たな気づきや発見を得られることでしょう。

また運営側は、これを可能とする環境を整えることが大切になってきます。

1日に10分や15分でもメタ認知のプロセスを可視化する時間を設定することで、組織全体としてメタ認知向上につながります。

トレーニングが実施しやすい組織風土を築く

メタ認知の有効性をより発揮するためには組織全体での取り組みが望ましいです。

その場合は、前述したメタ認知能力が向上するトレーニング方法を実施しやすい仕組みづくりが重要となります。

セルフモニタリングではなく「自己分析」という言葉でプログラムを組んでみたり、ライティングセラピーではなく「毎日、日記をつけましょう」と促してみるのも効果的です。

また、コーチングも「相談」などと称し、同じ内容を行うことで十分な効果を得られます。

このようなことに取り組もうとした場合、失敗を許す組織を標榜する人がいます。

失敗を恐れないという意味では間違っていないのですが、失敗するとわかっていることを、あえてやらせるような組織は存在しません。

それ以前に誰一人として本気でやるはずがないからです。この“失敗を許す”は誤解されやすく、失敗をメタ認知するかどうかであり、事象や経験から何を学ぶかということです。

プロジェクトの一人ひとりが結果を受け止め、感情的にならず検証に徹することができれば、たとえ失敗したプロジェクトだったとしても、その過程に行った思考が次にいかされます。

その波紋が広がり組織風土として定着すれば、自社のアイデンティティになるのではないでしょうか。

逆に何かしらの不安が大きければ失敗を恐れるあまり、行動に制限をかけてしまう場合もあるので、上司との対話を通じた発信を継続する必要があります。

たとえば、ネガティブだと思われる不安、プロジェクトや業務内容に対して改善案などを提案したい際、「他者の意見を批判しているネガティブな人だと思われるのでは」と不安になり必要な指摘ができなくなるケースもあります。

メタ認知ができたとしても整理できなければ効果は生まれません。

メタ認知を助けるために、心理学や行動学、社会学などのフレームワークを利用すると、より効果的にメタ認知能力を身につけられます。

「社会で自分はまわりに受け入れられるのか」と懸念を抱く人も少なくありません。そのような懸念を払拭するためにはメタ認知能力を高める必要があります。

組織としてメタ認知能力を高められれば、組織が拡大しても人材育成に活用できます。

教育担当やマネジメントを行う管理職などが、率先してメタ認知を理解し自然と取り入れられるような雰囲気づくりも重要な仕事のひとつといえるでしょう。

まとめ

ここまで、メタ認知能力についてメタ認知を構成する2つの要素から、具体的なトレーニング方法まで詳しく解説してきました。

VUCA時代への突入により、従業員一人ひとりが自律的に行動できることが求められ、人材育成のあり方を改める必要があります。

メタ認知能力を向上させることはビジネススキルの向上をも期待でき、それには組織風土や仕組みづくりがカギといえます。

組織マネジメントを支援しているソフィアでは、インターナルコミュニケーションの活性化や組織変革人材育成などにおいて多くのお客様企業をサポートしてきた実績があります。

「自社人材のメタ認知能力を高めていきたい」「組織改革を行いたい」とお考えの方はぜひご相談ください。