コミュニケーション能力とは?仕事で重要なスキルの特徴と鍛え方を解説

最終更新日:2024.10.21

目次

ビジネス上のスキルの中でも、とくに重要だと言われているのがコミュニケーション能力です。業務上の報告・連絡・相談をはじめ、上司と部下の関係、部署間の連携、社外の関係者との関係構築など、必要とされる場面は多岐にわたります。

しかし、コミュニケーション能力は家庭や学校でスキルとして習うものではなく、生活してきた環境と生まれ持った素質を組み合わせ、各個人が自然に身に付けるものです。どのような資格や職能より高い効果を発揮する能力にもかかわらず、なぜか率先して身に付けておらず、不足している人が多いのが実情です。

ビジネスにおいても新卒者に求められるスキルはで、10年以上連続でコミュニケーション能力が1位です。2022年の調査では項目が細かく設定されており、特に期待する能力では、論理的思考や傾聴力・発信力などのコミュニケーション能力が上位になっています。そのため、学校でもグループワーク、ディベート、プレゼンテーションの授業が積極的に取り入れるなど企業が求める能力に応えるため、様々な取り組みを行っています。

とはいえ価値の高いスキルを保有していても、他者や顧客と共同する為のコミュニケーション能力がなければ、価値や成果を出すことはできません。更には、イノベーションやコラボレーション、マネジメントという価値創造におけるプロセスは、コミュニケーションからしか生み出すことはできません。

この記事では、ビジネス上のコミュニケーション能力について掘り下げ、コミュニケーションの目的、コミュニケーション能力の概要、コミュニケーション能力の要素を解説します。また、コミュニケーションする内容を考える、整えるという思考部分においても解説します。

そもそもコミュニケーションとは

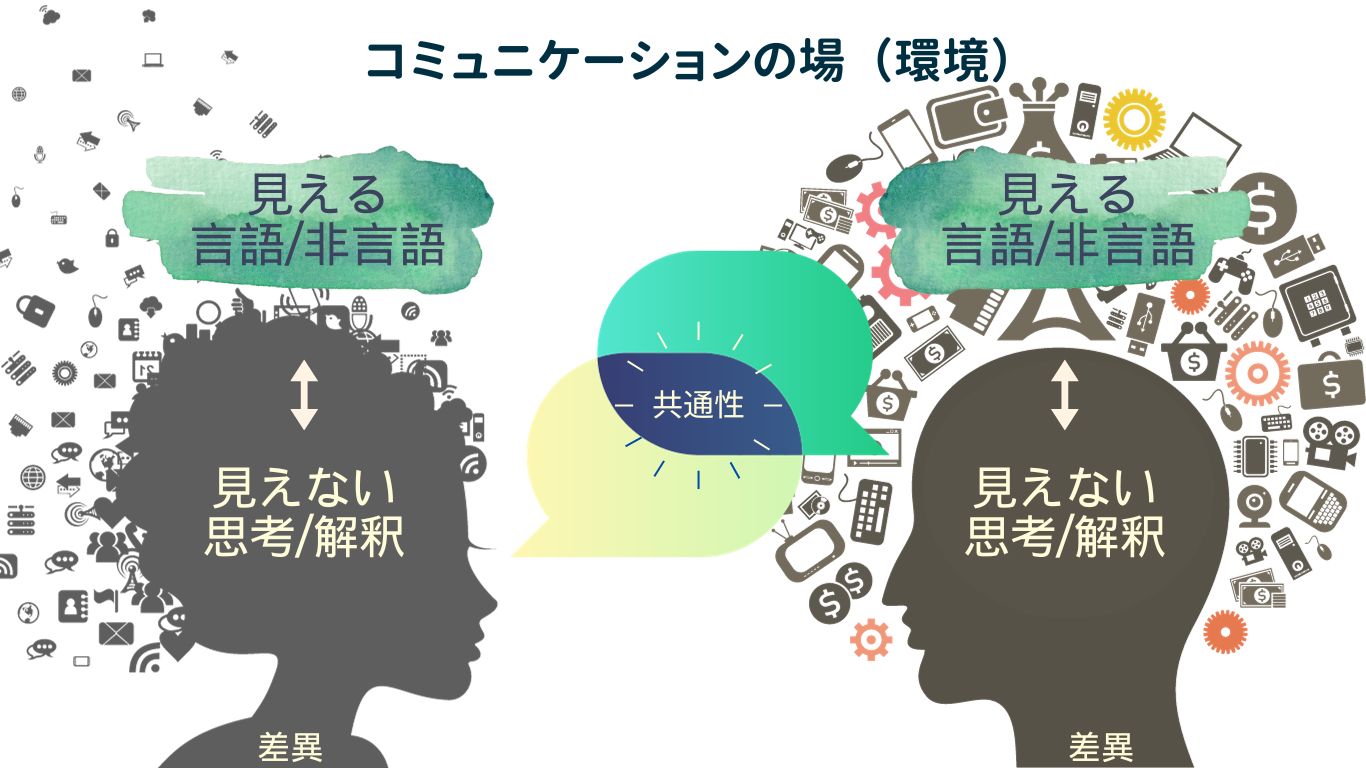

コミュニケーションとは、人が互いの考え・感情・価値観などを伝え合い、お互いを理解しようとする行為を指します。言葉以外にも、ジェスチャーや表情、声のトーンや視線の動きなど、非言語的要素も用いて総合的に意思疎通を行います。

コミュニケーションが用いられる場面はさまざまで、友人・知人・恋人・親族間をはじめ、職場・取引先といったビジネス上の人間関係など多岐にわたります。さらに、外出時に出会う人、たとえばお店の店員・近所の住人・同じジムを利用している他者といった間柄においても、短いながらコミュニケーションは発生しています。

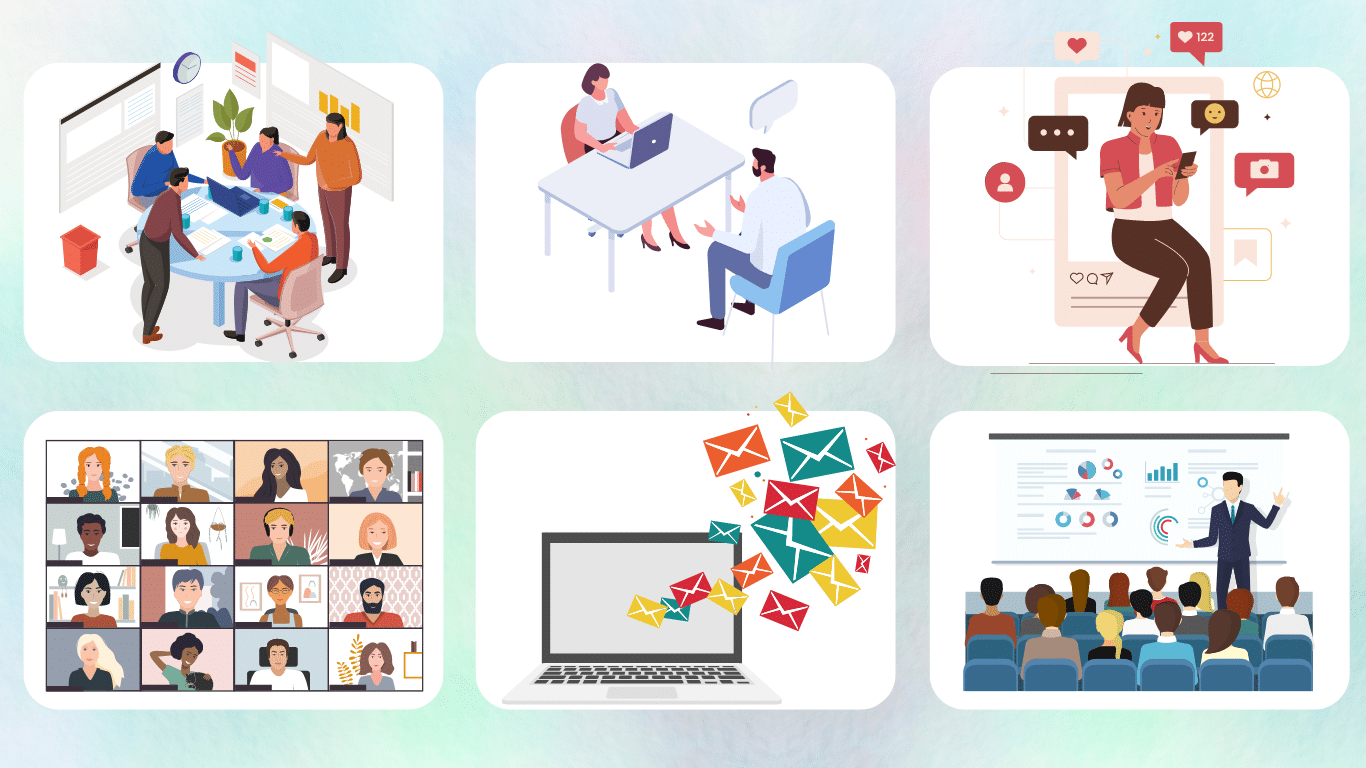

対面におけるコミュニケーションは言語と非言語に大別されますが、現在のデジタル空間におけるSNS、動画、画像、いいねボタンのような簡易表現、Web会議などデジタルとのハイブリッドな状況にあります。つまりコミュニケーションは複雑になっており、既存のモデルだけでは、ほぼ能力開発や実務には転移できません。

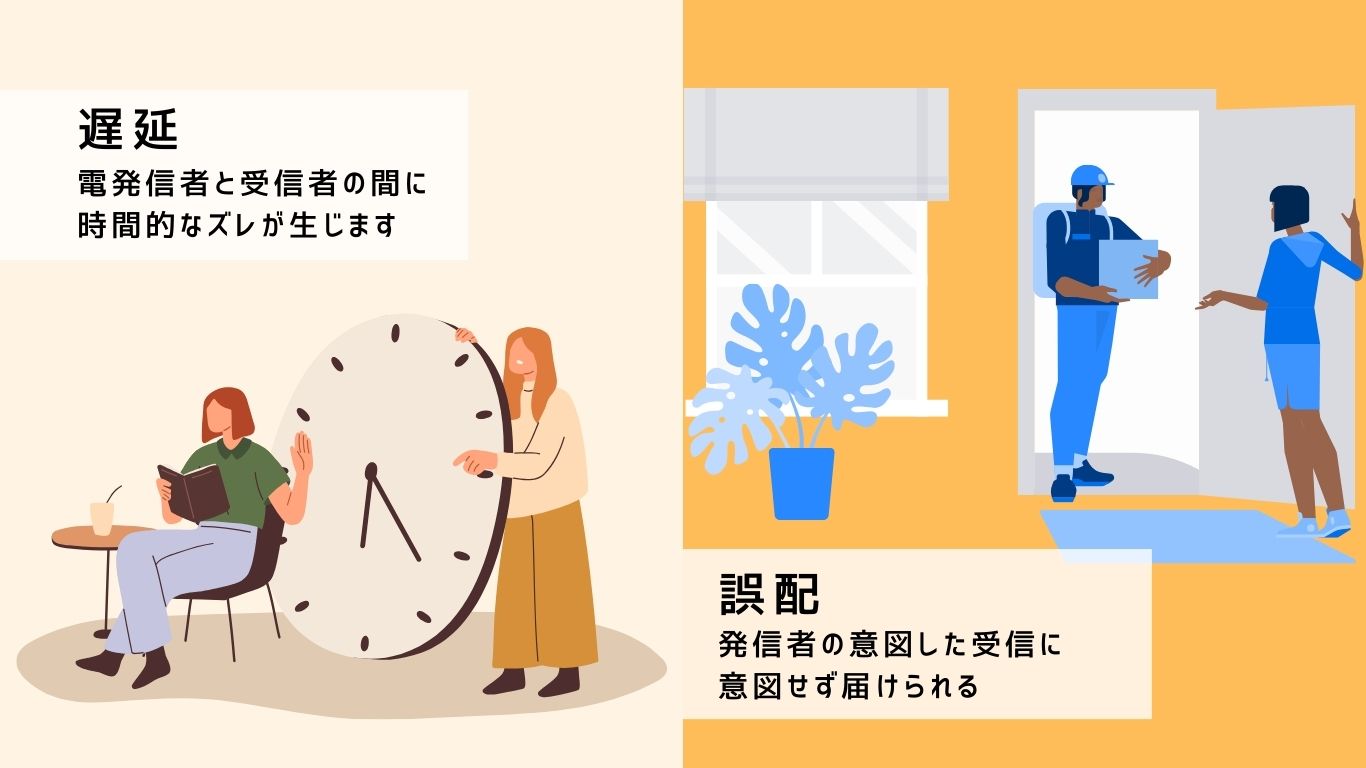

「郵便」を比喩に用いて人々のコミュニケーションを考察すると、電子メールやチャットは時間的な差異をなくし、既読未読の誤解を生むようになることを「遅延」、手違いによって誤った住所へ届けられることを「誤配」と表現できます。

「遅延」と「誤配」によって、人と人とのコミュニケーションが成り立っており、コミュニケーションは、発信者から受信者側へ完全に「伝わる」ということは不可能なうえ、常に遅れや混乱が伴い、それを解決することは困難です。

そのため、私たちは遅れや混乱に気を配りながらコミュニケーションを行い、常にコミュニケーションの不可能性を意識しておくことが重要なのです。

ここ10年間で、ICTツールの発展により、チャット、WEB会議、いいねボタンなどの利用が一般化し、コミュニケーション方法が多様化してきました。メッセージ内容も変化し、最近では文末の句点「。」を省略する人も増えています。句点をつけるかどうかは意見が分かれていますが、ビジネスでは相手に対して迅速かつ明確に伝えることが重要なため、正確な日本語を使うことも大切ですが、時には簡潔かつ効果的な表現を選択することが求められます。

現代の企業では、コミュニケーション能力の開発と訓練が主に若手に焦点を当てられ、機会も豊富です。しかし、管理職以上には機会がほとんど提供されず、その重要性が軽視されがちです。 これを裏付ける証拠として、数十年にわたり会議や合意形成に関する課題が解決されずに残されていることが挙げられます。

コミュニケーションの手段が多様化している現代において、管理職や経営層にとっても新しいスキルの習得は不可欠です。従来の対面中心のコミュニケーションに加え、メール、チャット、ビデオ会議、さらにはさまざまなコラボレーションツールの活用が求められています。この変化に対応するために、管理職や経営層も研修を通じて身につける必要があります。適切なコミュニケーションスキルを習得することで、部下との信頼関係を強化し、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

ここでは上記の前提を踏まえ、コミュニケーションについて一歩踏み込んで見ていきましょう。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】

社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…

コミュニケーションは相手の行動変容を促すためのもの

企業の対外コミュニケーション(エクスターナルコミュニケーション)も、「自社に好意を持ってほしい」、もしくは「サービスや商品を買ってほしい」などステークホルダーの行動や関係性の変容を促すためのコミュニケーションです。 つまり、ビジネスにおけるコミュニケーションとは、社内外のコミュニケーションやインターナルコミュニケーションにおいて、社内報や社内ポータル、SNSなどを活用し、社員と社員、社員と顧客などの対面的コミュニケーションまで幅広い意思疎通や行動変容を促す活動と言えるでしょう。社員一人ひとりのコミュニケーション能力の向上は、社内外コミュニケーションやインターナルコミュニケーションの活性化につながります。質の良いコミュニケーションは、職場の関係性や社内の風土雰囲気、従業員エンゲージメントの向上に大きく寄与します。

ビジネスコミュニケーションは、成果が求められるコミュニケーションです。相手にアウトプットを提供し、行動変容を促します。効果的なコミュニケーションは、相手のニーズや課題を的確に把握し、適切なコミュニケーションの方法を実践することで相手の行動変容という成果を生み出します。お客様との対話を通じて期待や要望を把握し、その相手からの言葉や表情などを元に具体的にコミュニケーション方法を選択肢することが不可欠です。自分に発言に対して相手が不快な表業をしている時には、誰しも、表情の背景を読みとる為に、質問や対話をします。つまり、相手の状況を一度察知して、その上、質問や対話というコミュニケーションの手段を決めているわけです。これにより、相手に分かりやすいメッセージを伝わり相手が受け入れやすくなり、行動変容を促すことが可能となります。

コミュニケーション能力があるから伝わると考えるのではなく、発信者が期待する受信者の反応と、受信者の状態や周囲の状況を予め想定し、いくつもあるコミュニケーション能力を仮説として意図して使い、結果的に「伝わった」という状態になります。

これは当たり前のことですが、実はこの当たり前の事を忘れがちなので、ミスコミュニケーションや合意形成に至らないことなどが起こります。すなわちコミュニケーションは、目的を持った意識的な仮説が言葉や身振りも含めた発信の前段階で行われているということです。

ここから紹介する一連のコミュニケーション能力は、仮説と目的が適合し、結果として「伝わった」という相手の行動変容(反応)の中で使われる技術でありテクニックです。

コミュニケーションは方法であって目的ではない

上記でも解説したように、コミュニケーションの最終的な目的は、相手に行動変容を促すことです。極端に言えば、行動変容を促すコミュニケーションに必要なスキルや手法は、道具でありツールです。コミュニケーションの手法は「ファシリテーションスキル」「プレゼンテーションスキル」「ネゴシエーションスキル」「合意形成スキル」「傾聴力」「対話」「ロジ

カルシンキング」「クリティカルシンキング」「ディベート」「合意形成」など数多くあります。

しかし、使う目的が定まらない場合は、手法を知っていても「使えない」「選べない」「相手に伝わらない」「相手の行動は変わらない」。つまり、コミュニケーションの方法が定まらない手段も道具も定まらないということになります。

コミュニケーション能力は、ビジネスの根幹的なスキルであるものの、その汎用性が高いが故に、「何のために」という目的が抜けることで、活かせない能力になりがちです。相手の行動変容という目的から、手法を選び、伝え、意思疎通を図るという意識的なコミュニケーションが、コミュニケーション能力向上の近道となります。

目的がない状況におけるコミュニケーション能力の優劣は付かない

昨今は、企業の終身雇用制度や年功序列の文化が薄まっています。社員の流動性と多様性が促進され、日本企業の従来の「阿吽の呼吸」や「言わずもがな」のコミュニケーションでは物事が進まなくなってきています。そのため、時と場合、さらには目的に応じて意識的に仮説を立て、自分が相手にどのように認識され、どのように行動変容してほしいのかを整理してから手法を選択し、意思疎通を図る必要があります。つまりは、「コミュニケーションは方法であって目的ではない」ということです。

面倒だと感じられる方も多いかと思いますが、幼児や小学生が言語を獲得するプロセスも、外国語の学習におけるプロセスもほぼ一緒です。相手に「伝わった」という成功体験は、すぐさまパターン認識され、再現されます。

ビジネスにおいては、ある特定の状況や場(会議・面談・商談)で、自分または相手(上司、顧客、社員)が持っている欲求(不安解消、問題解決、関係構築、協力要請、合意形成など)の充足を目的にコミュニケーション(意見交換、議論など)を行わなければなりません。プライベートの場面で行われる親しい人との何気ない会話や、初対面の人との時間つぶしの雑談なども「関係性のメンテナンス」だったり「気まずさの解消」「心理的安全性の確保」など、突き詰めれば何らかの目的があります。

コミュニケーションは、目的を意識してコミュニケーションをして

いるのか、無意識に脊髄反射的なコミュニケーションをしているのかに関わらず、突き詰めれば目的があるのです。

最近、話題となっている心理安全性を産みだすのは、個々人のコミュニケーションでありその能力は深く影響します。特にビジネスにおいては、コミュニケーションとは他者に態度や行動の変容を促すために行われるもの、つまり”Communication for Action“ということに他なりません。

コミュニケーションスキルを向上させるだけでなく、むしろ正しい目的を持たないことが心理的安全性を損なう職場を作り出す要因となることもあります。

職場の人間関係を気にするあまり、目的を見失い、会議が進まない。声の大きい人やコミュニケーションが上手な方のペースで、話が進むなど、その場の雰囲気や状況にコミュニケーションは非常に依存する為、目的やゴールを見失いがちです。これは、結果的に関係性や職場の人間関係にも影響し、心理的安全性は損なわれます。

心理的安全性を確保するためには、配慮や忖度ではなく、率直に相手に伝えるべき目的を達成することが不可欠です。心理的な安全だけではなく、成果も同時に求められます。

別の言い方をすれば、心理的安全性を重視しつつも、自らが傷つくことを恐れずに、率直なコミュニケーションを行う姿勢が求められています。

心理的安全性とは?定義や意味と誤解、本質的に高い職場状態や高める方法について解説!

注目されている概念に心理的安全性があります。心理的安全性の概念とは、取り入れる方法とは。本記事では、その起源…

コミュニケーションにはエネルギーが必要

コミュニケーションには、職場や学校、家庭などどのようなシチュエーションであっても、常に適応するようなスキルや方法を使い、あれこれやってみるというエネルギーが必要です。一般的に、人々は常に同じコミュニケーションのスキルや方法を使い、コミュニケーションをしたがります。よく使う表現や語彙は、私たちはテンプレート化し、何度も何度も使っているため、自分の頭の中では意味の内包性は増大していても、相手にとって一般的な語彙と文脈として意味以上には認識されません。

コミュニケーションは、状況や目的によって受信者側の認識や解釈の幅が事実上無限にあり、なおかつ再現性がないという大前提があります。このテンプレート的なコミュニケーションでは、一定の情報の伝達は可能でも、行動変容を促すコミュニケーションは達成できなくなるでしょう。これを怠るかやってみるかが、コミュニケーション能力において差を生みます。

また、注意しなければならないのが、コミュニケーションは必ずしも相手に意図が伝わるとは限らない点です。コミュニケーションの重要性は高く、確かに日常生活や仕事において効果を発揮しますが、受け手の思考・状況・知識量・体調などによって、伝わりやすさが変化する性質を持っていることを忘れてはいけません。重要性と不可能性という、相反する性質にどのあたりで折り合いをつけ、デメリット部分を考慮しながら適切なアプローチを行い、どう有効活用すべきか考えるようにしましょう。

コミュニケーション能力とは

そもそもコミュニケーション能力とは何を指すのかを確認していきます。なんとなく頻繁に使われがちな言葉ですが、具体的に、どのような状態をコミュニケーション能力が高いと言うのでしょうか。

コミュニケーション能力は他者との意思疎通を上手に行う能力

「コミュニケーション能力」は、簡単にいうと“他者との意思疎通を上手に行う能力”を指します。普段の友達との会話や上司との1on1ミーティング、顧客へのプレゼンテーションなどが代表的な例です。グローバル化や人材の流動化により、現代社会におけるコミュニケーションの難易度が上がっています。コロナ禍を経てのテレワークの普及で、コミュニケーションの難易度はさらに上がりました。そのため、社内での意思疎通にツールを導入するなど、コストをかける必要性が出ています。意思疎通というと「会話」を思い浮かべやすいですが、デジタル社会においてはメールやツールを用いたテキスト上のやりとりもコミュニケーションに含まれます。しかし、ツールによる技術的解決だけでは足りないからこそ、社内コミュニケーションの問題意識が増えているのです。仕事や家庭、友人関係などにおいて良好な人間関係を築けるかどうかはこの能力によって大きく左右されると言えるでしょう。

ここ数年、グローバル化や多様性、そして情報通信技術(ITC)ツールの進化によって、個々人のコミュニケーション能力がますます求められるようになっています。

コミュニケーション能力を説明する前に、「コミュニケーション」自体を定義説明しながら説明していきます。

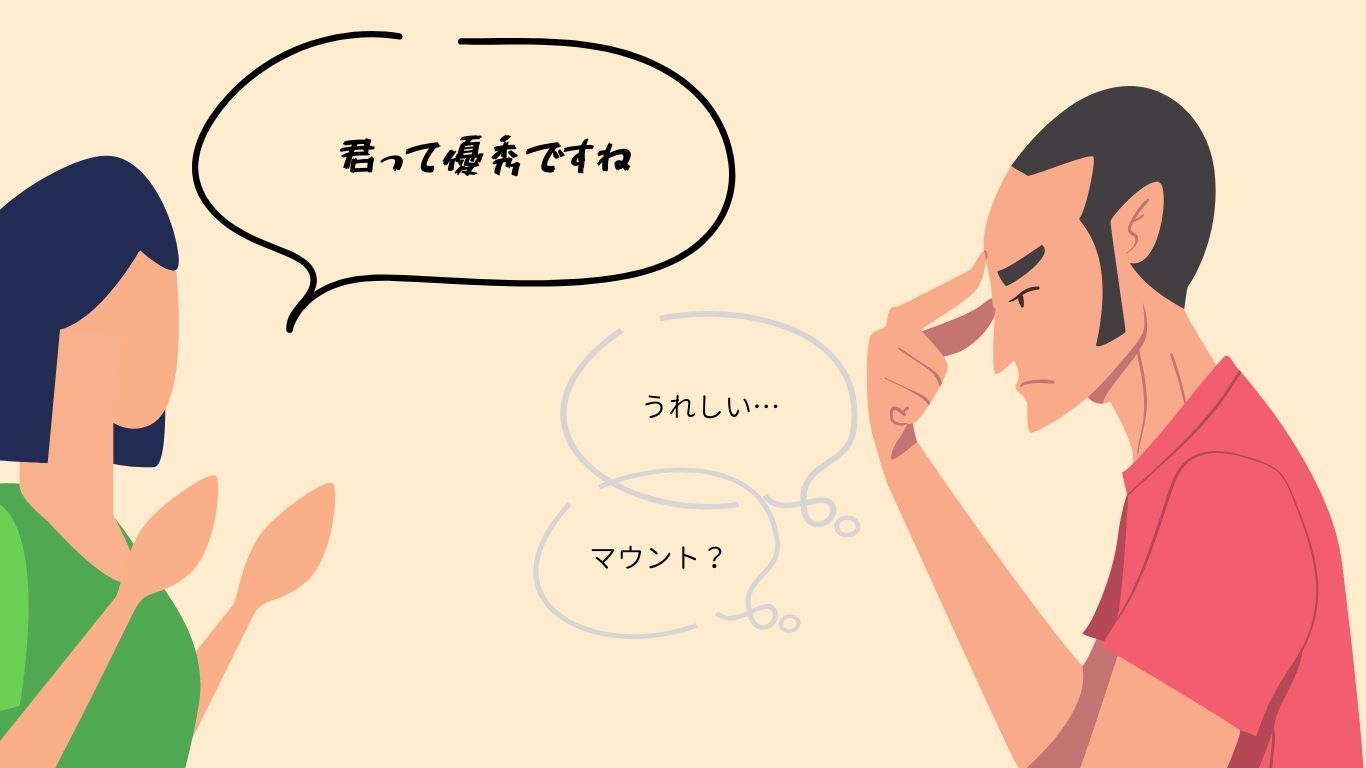

コミュニケーションの捉え方は文脈や状況によっても無限に存在する

「コミュニケーション能力」という言葉の捉え方は一様ではなく、文脈や状況によっても異なります。例えば、ビジネスやプライベートに関係なく「対人的なやりとりにおいて、相手と円滑な意思疎通ができる能力」のことをコミュニケーション能力という場合もあります。仕事においては業務遂行に必要な対人スキルや調整能力、日常生活では対人関係を円滑かつ良好に保つことのできる会話力や気配りなどのスキルを指す場合もあります。つまりは、コミュニケーションの種類は多種多様でありその状況に依存する場合が多いのも事実です。例えば、「君って偉いね」という言葉を考えてみましょう。文字通りには、この言葉は相手への称賛を示しています。しかし、発言者と受容者の関係や発言者の声の調子、発音の仕方によって、受容者への侮蔑表現にもなりえます。一様ではないこのコミュニケーションを、如何にしたら理解し、現実世界に応用できるのかが、コミュニケーション能力です。

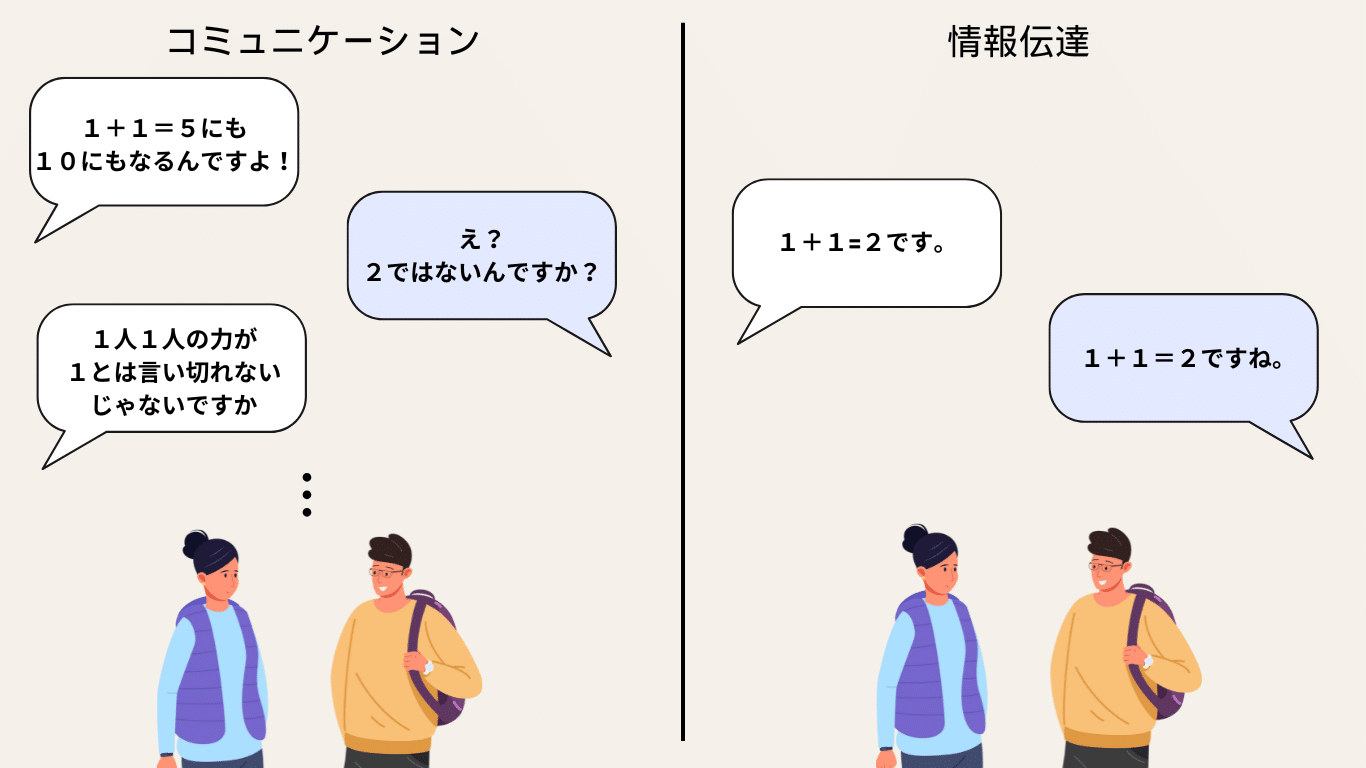

コミュニケーション能力と情報伝達能力の違い

ビジネスパーソンによく見られる誤解の一つは、コミュニケーションと情報伝達を混同してしまうことです。実際には、情報伝達は単にデータや情報を伝えるだけであり、感情や意識などの人間的な要素は含まれません。したがって、コミュニケーションとは異なる性質を持つ別個の概念です。

一方、コミュニケーションには、相手との感情の共有や互いの考えや価値観の理解を深めるプロセスが含まれており、情報伝達を含むより広い範囲で活用されます。社内の人間関係や取引先とのやり取り、ユーザーや顧客に対する対応など、あらゆる場面でコミュニケーションが必要とされるのです。

「ホウレンソウ」という日本の商習慣も、「情報伝達」と「コミュニケーション」がごっちゃになっている為、しばしば、禅問答のような先輩と後輩との、OJTや会話がよく見受けられます。

たとえば、2×2=4は、情報の伝達を表しています。これは、どのような手段で伝えられても結果は同じであることを指します。この一貫性は、科学の領域において非常に重要です。医学、工学、物理学、化学のような分野においても、送信者と受信者の間でほとんどの違いが生じないよう求められます。2×2=5といった誤った情報伝達は排除されます。一方、コミュニケーションの観点からは、2×2=5のようなものも許容されることがあり、場合によっては新たな認識や美的効果をもたらすこともあります。したがって、その言語活動が情報の伝達なのかコミュニケーションなのかを意識することが重要です。コミュニケーション能力の大きなカギです。

情報共有する共通の足場がないと、コミュニケーションは生まれません。

情報伝達の場で不正確な情報を伝えると、信頼を失います。逆に、コミュニケーションの場で数字ばかりを並べると、退屈にされることもあります。したがって、自分が情報伝達の場にいるのかコミュニケーションの場にいるのかを常に意識し、それに合わせて発信内容を変えることが重要です。つまり、コミュニケーション能力は、情報伝達とコミュニケーションを明確に意識的に分けていると言っていいです。

総合すると、ビジネスパーソンは情報伝達とコミュニケーションの違いを正しく理解し、用途に合わせて適切に使い分けるスキルがコミュニケーション能力です。そしてコミュニケーション能力を養う必要があるということです。大切なことは、コミュニケーションの範囲の情報伝達の範囲よりも、はるかに広いということです。というより、コミュニケーションは事実上無限に解釈の幅があり、同じコミュニケーションは、厳密に言えば二度と起きえないと言え再現性はありません。

コミュケーション能力は相手の行動変容を促すためのもの

企業の対外コミュニケーション(エクスターナルコミュニケーション)も、「自社に好意を持ってほしい」、もしくは「サービスや商品を買ってほしい」などステークホルダーの行動や関係性の変容を促すためのコミュニケーションです。 つまり、ビジネスにおけるコミュニケーションとは、社内外のコミュニケーションやインターナルコミュニケーションにおいて、社内報や社内ポータル、SNSなどを活用し、社員と社員、社員と顧客などの対面的コミュニケーションまで幅広い意思疎通や行動変容を促す活動と言えます。社員一人ひとりのコミュニケーション能力の向上は、社内外コミュニケーションやインターナルコミュニケーションの活性化につながります。質の良いコミュニケーションは、職場の関係性や社内の風土雰囲気、従業員エンゲージメントの向上に大きく寄与します。

コミュニケーションは、状況や用途によって受信者側の認識や解釈の幅を事実上無限にあり且つ再現性のないものです。従って、コミュニケーションをした結果、受信者が「理解できた」「分かった」「やってみよう」という行動が起きたうえで、初めてコミュニケーションが成立し、そこで使われたコミュニケーション能力が発揮されたと言えるわけです。つまり、コミュニケーション能力があるから、伝わると考えるのではなく、発信者が期待する受信者の反応と受信者の状態や周囲の状況を予め想定し、いくつかもあるコミュニケーション能力を仮説として意図して使い、結果的に伝わったということです。

コミュニケーション能力を構成する主な要素

ここからは「コミュニケーション」についての理解を深めましょう。コミュニケーション能力を構成する要素は諸説ありますが、特に重要な以下5つの要素を解説します。

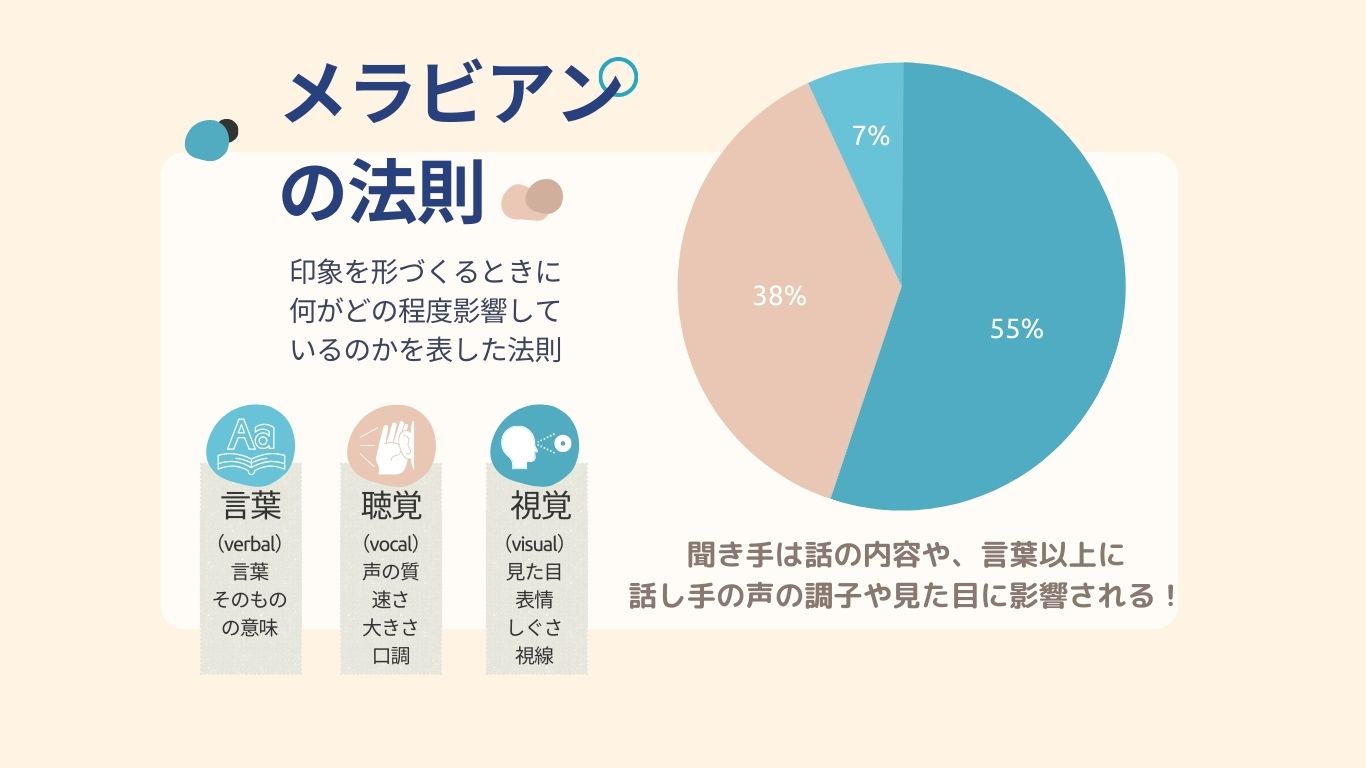

バーバル/ノンバーバル(言語/非言語)

コミュニケーションにおいて、一般的に言語(バーバール)のほうが注目されやすいものの、表情や視線、声のトーンや速度といった非言語(ノンバーバル)領域も重要な部分です。非言語コミュニケーションに関する「メラビアンの法則」という有名な実験があります。この実験では、相手の感情を読み取る際に、人は9割近くの大部分の情報を聴覚や視覚に委ねていることがわかっています。人間には、五感があり、仏教ではこれに加えて八つの感覚「八識(眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識・末那識・阿頼耶識)」があるともいわれています。バーバル(言語)のみの情報だけで、相手の話を聞く人はいないでしょう。プレゼンテーション内容が明瞭快活でも、汗をかきながら手足が震えながらであればその内容は相手にどう伝わるでしょうか。相手には、ノンバーバル情報も含めてインプットされるため、相手は体の情報を基に、プレゼンテーション者の身体の心配をするかもしれません。プレゼンテーションの内容自体を疑義があると疑うかもしれません。「目は口ほどに物を言う」ということわざがあるように、ノンバーバル(非言語)は、バーバル(言語)ほどに物をいうということです。

メラビアンの法則

非言語コミュニケーションの重要性を示唆するものでは、「メラビアンの法則」という有名な実験があります。この実験では、人が相手の感情を読み取る際、言語情報7%・聴覚情報38%・視覚情報55%の割合で非言語部分の情報を受け取っていることがわかっています。つまり、人はコミュニケーションで9割近くは視覚・聴覚に頼っており、言語にはそれほど意識を向けていないということです。

認識するコミュニケーションの大半はノンバーバルコミュニケーションであることからもわかる通り、いかに言語のみのコミュニケーションが不正確であるかを物語っています。言葉に反応するなとよく言われる所以もここにあると確認していきましょう。

ビジネスで活用されるテキストチャットツールにおける未読既読の機能は、既読=伝わったと運用しているチームもあれば、いいねボタン(簡易反応)=伝わったというチーム、既読、いいねボタン(簡易反応)ではなくテキストで返すということを運用しているチームなど様々です。

重要なことは、相手のどう反応してほしいかという目的を踏まえて、言語情報7%で事足りるコミュニケーションなのか、伝える内容や状況、目的において、言語情報7%で足りないのであれば、聴覚・視覚情報に対して、どのようなコミュニケーションをするべきかという意識が必要です。つまり、チャットではなく対面を選ぶのか?WEB会議なのか?1on1なのか?など、コミュニケーションの前提を踏まえての選定が重要です。

バイアス

コミュニケーションにおいてはバイアスにも注意しなければなりません。バイアスとは簡単に言うと思考の偏りのことです。バイアス自体は誰にでもあるものなので、自分自身が何らかのバイアスに引っ張られ、偏見に満ちた言動を取っていないか、俯瞰でチェックすることが大切です。バイアスの影響を受けた状態でコミュニケーションを取ると、人間関係上のトラブルに発展したり、社内の空気が悪くなったりするなどの悪影響が懸念されるため注意が必要です。

組織の中で上位者が下位者に対し、自分の独自視点で優劣を決め発言するバイアスは、生存者バイアスと言います。成果や成功を遂げた人物や企業、物事だけに注目し、失敗した結果を考慮せずに誤った判断や優劣を決めるこのバイアスは、過去の成功という体験と解釈が要因です。このメカニズムは、失敗体験でも同じく、その失敗を解釈すれば、個人は苦手意識というバイアスが生まれます。

バイアスを一言で言うと、認識のテンプレートです。しかし、認識のテンプレートがないと人は何も認識できません。また認識のテンプレートは、自分の生を受けてから母国語を習得し、幼少期の家族関係など、連続して培われた逃れようのないテンプレートです。

共通のモノを認識しているという保証がなければ、私たちは同じモノをみていても、違う認識をしていることになり、伝達不可能となってしまいます。たとえば、テーブルの上にリンゴあったとして、そのリンゴを誰もが全く同じように認識してこそ、リンゴとは何か、リンゴとは何の役に立つのかという議論が可能になります。

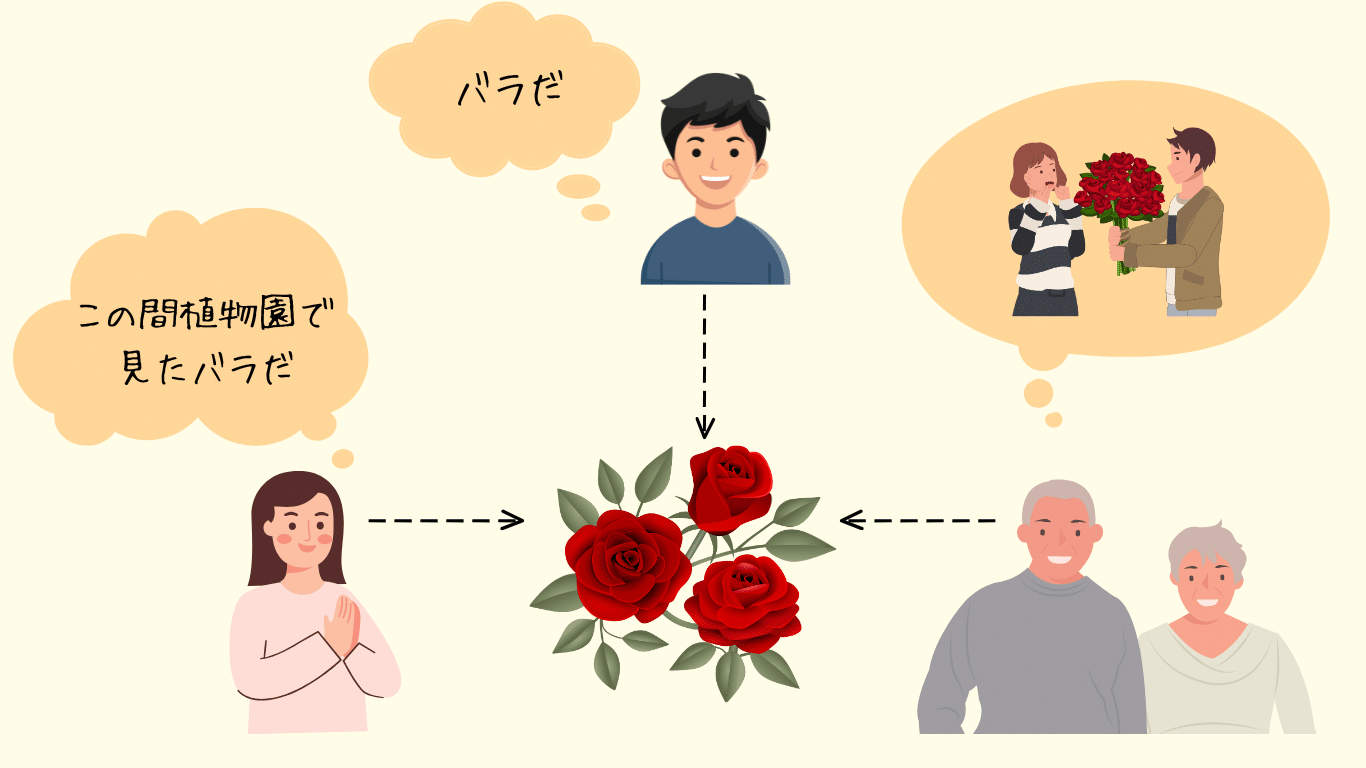

ある人から見ると普通のバラ、ある人から見ると以前植物園で見たバラを連想し、またある人から見ると若い頃にプレゼントしたバラを連想します。このように見る人によって感じ方は違います。現象学的にバラを見るとき、単に「バラ」という客観的な対象として捉えるのではなく、自分がバラをどのように知覚し、感じているかに注目します。

どのようにしたら純粋で混じりけのない認識を他の人と共有できるのでしょうか。 そこで重要になるのが現象学のエポケー(判断を保留するというギリシャ語)です。 これは、今置かれている状況や外部世界の状態を判断せず、保留にしておくことが純粋な認識に到達するというアプローチです。

重要なことは、自分にバイアスがあるという前提に立つことです。私たちは聴きたいようにしか聞いておらず、話したいようにしか話していないという前提に立てば、「自己のバイアスが何故あるのか?」という問いにすぐたどり着きます。また、自己のバイアスのパターンをしっかり引き受けることができれば、バイアスというフィルター構造を理解し取り除き、発信者のコミュニケーションをより正確に立体的に受信できます。受信者がバイアスを持っている事を前提に立てば、ありまま伝えることを避け、巧妙にコミュニケーション能力を使うことに注力できるでしょう。

論と情

論理・理性的な側面を押し出して表現するのか、感情・共感的な側面を押し出して表現するのかでコミュニケーションは大きく変わります。相手に物事を伝えたいときは、普段の生活の中ではあまり意識することがないものを言語化する必要も出てくるでしょう。ビジネスの現場や職場では、論と情のジレンマは、数えきれないほど存在します。「面従腹背」「本音と建て前」「忖度」など、理屈では通らない世界があり、感情と感覚だけでは成果が出ません。状況や相手を客観的に見てみることで、論理的に整理し話すのか、感情的に話すのか、もしくは両方なのか選択しなければなりません。相手の状況をよく理解し、より効果的な手法を用いて丁寧に進めることが重要となります。自分と相手とでは、習慣や文化、欲求が異なることが当然です。互いの価値観を否定せずに尊重し合い、認識を近づけていくことが大切です。論と情に優劣があるものではなく、併存することがコミュニケーションであり、コミュニケーション能力とはその前提の上にある能力と言えます。論理や言語化には限界があり、感情や感性といった見て取れないものを言語だけで正確に表現することは非常に困難です。

発信と受信の過程の共有

どのようなコミュニケーションにも、発信側と受信側が存在します。発信側は、言語や非言語などの手法を駆使して意思を伝えようとします。一方で受信側は、受け取り方や聞き方、思考の仕方などの手法を駆使しています。伝えられたことをどのように解釈するのかという受信側の選択は、当たり前のように行われています。発信と受信の表に出している言語/非言語のプロセスの過程では、認識や解釈など両者の間にある表に出していない共有の思考過程を踏んでいるのです。

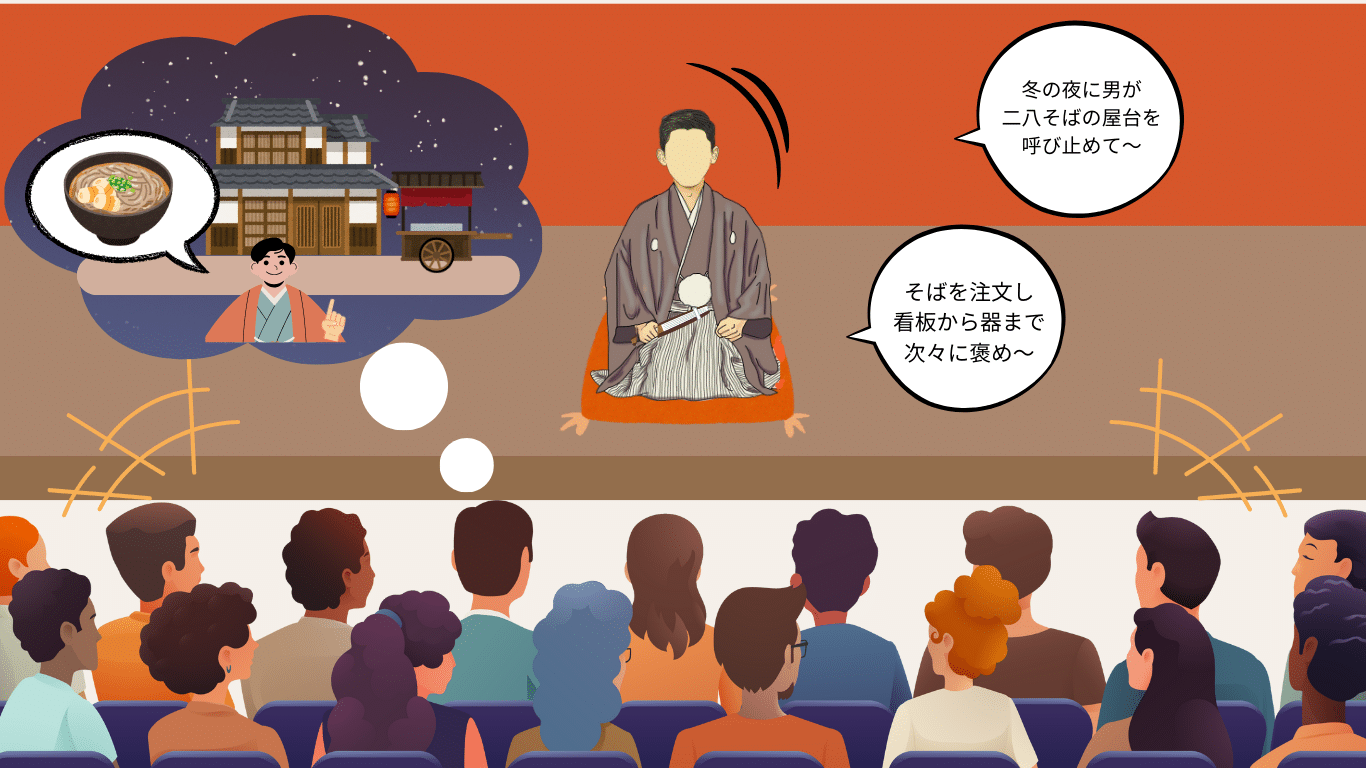

日本の演芸である落語は、物理的には、座布団の上に一人の噺家(発信者)がいて、言語の他に顔を右左に動かし、身振り手振りをしています。そして、お客さん(受信者)側は笑います。なぜその行為において笑いが発生するのでしょうか。落語という行為は極端に言えば、座っている人(噺家)が、首を左右(上下)に振って、喋っている現象です。映画や演劇のように情報量は多くありません。しかし、受信者(観客)は発信者(噺家)の間に、見えていない想像上の物語が共有されているからこそ、笑いが生まれるわけです。

コミュニケーションは、お互いにやり取りする過程であり、ビジネスではこの過程を可視化、ドキュメント化することで実践されています。なぜなら、ビジネスにおいて結果だけでなく過程を共有することが重要であるためです。この過程は、落語のような笑いを生む創造的な協力の場でもあります。過程が想像から創造へと変化する際、喜怒哀楽の感情が動きます。会議や集まりで創造的なコミュニケーションを促進するには、過程から生まれるワクワク感やハラハラ感がポイントとなります。

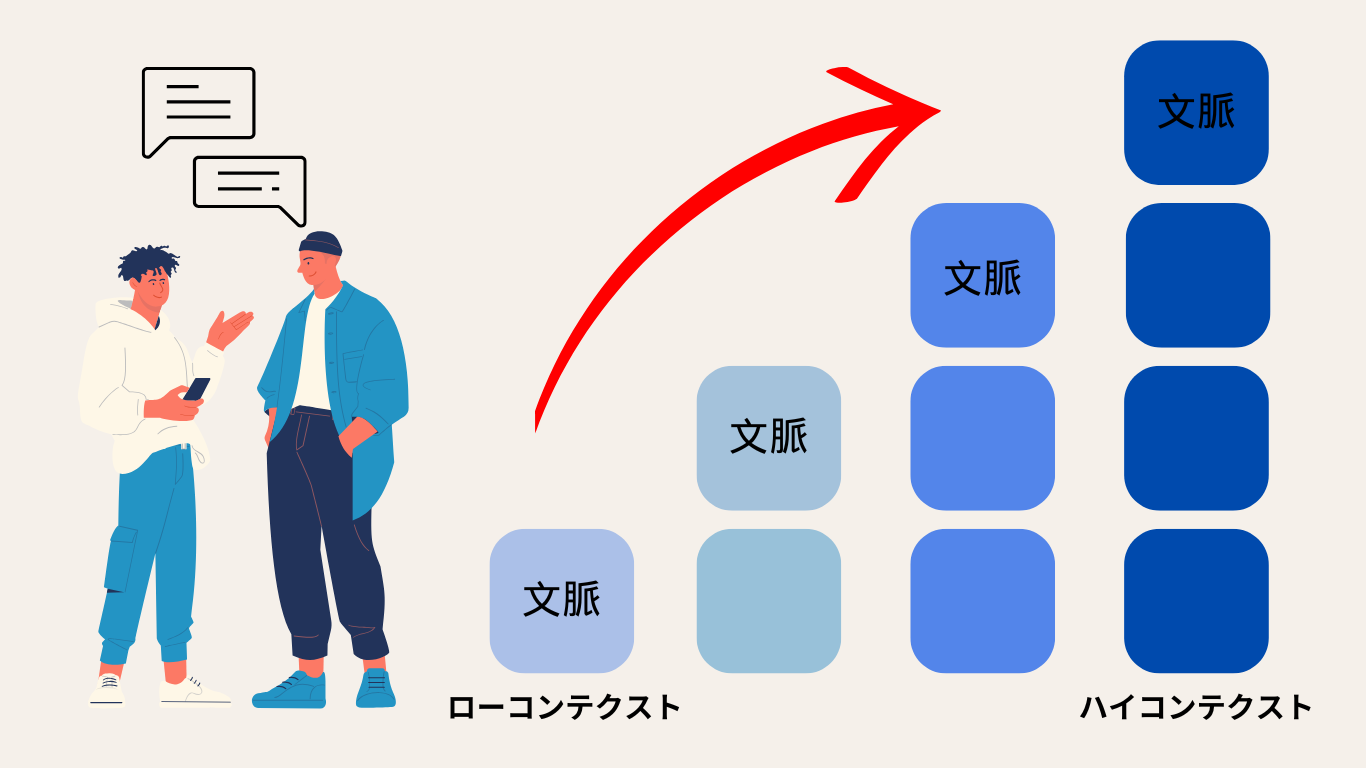

前提(前提条件)と双方向性(変化)

用いる言語、ハイコンテクストかローコンテクストか、事物への認識など、その人が持っている前提(常識)の一致はコミュニケーションのしやすさに関わってきます。一方でコミュニケーションは双方向性を持つため、それらの前提はやりとりの中で変化していきます。コミュニケーションは重ねるにつれて累積していき、ハイコンテクストになっていくということです。

前段でも説明した通り、人や社会の多様化は、前提や常識も多様化しているということになります。そのような複雑な状態の中で、コミュニケーションの初期の状態、もしくは途中で前提を間違えると、俗に言う「ボタンの掛け違い」が起こります。一度間違った前提でコミュニケーションが累積してしまうと、認識のズレを修正することは容易ではありません。前提を確認しながら、丁寧に物事を進めることは面倒ですが重要な作業です。

場(媒体)

場(媒体)とは、「誰に何を用いて伝えるか」の部分です。コミュニケーションの場は会議や飲み会など多く存在します。現在では、オフラインに関わらず、オンラインでもコミュニケーションをする機会も増えました。多くのコミュニケーション方法がある中で、自身の思いをデジタル空間で伝えるのか、対面で伝えるのかについて検討しなければなりません。さらに、1on1で伝えるのか、複数人に一気に伝えるのかなどを決めていきます。用いる媒体についても考えなければなりません。メールが最適なのか、動画の方がいいのか、ときには「いいね」ボタンが手段になることもあるでしょう。多様な表現の中からターゲットと媒体を選んでいきます。上記に列挙した内容以外にもコミュニケーションを構成する要素はたくさんありますが、「誰に、どのように、認識してほしいのか?」「どう行動してほしいのか?」について意識することが大切です。そのためには、コミュニケーションをする場の雰囲気や空気など、人間以外の環境要因も重要となります。コミュケーション能力が高い人は相手が言いたいことを論理的かつ感情的に理解するスキルがあるだけでなく、上記の構成要素を状況に合わせて変化させることができます。

コミュニケーション能力を鍛える6つの力と具体的な活用シーン

続いて、コミュニケーション能力を構成する力を具体的に解説していきます。特に重要な6つの力を紹介するので参考にしてみてください。

論理で伝える力

論理で伝える力とは、自分の伝えたいことを相手にわかりやすく伝える力のことです。漠然と頭の中で思っていることを言葉にする「言語化力」もここに含まれます。わかりやすく伝えるためには使う言葉や伝える順序などを工夫することが大切です。考えたことを可視化し、関係性を明らかにした上で、一般化して伝える方法も有効でしょう。自分の主張や表現の仕方は、筋道が立っているか、体系的に考えられているか、そのような観点から論理的に物事を伝えることで、効果的に相手に想いを把握してもらうことができます。もちろん、受信者がどのように受け取るかという部分も重要にはなりますが、発信者が意図を論理的に整理できているのであれば、複雑な内容の情報であっても、相手に正確に伝えることができるでしょう。

論理で読み解く力

論理で読み解く力は、受信者が話を聞きながら要点をおさえ、追加で必要な情報があればそれを聞き出すスキルのことです。説得される側は、説得する側のパトスとエトスを整理したうえで、論理の前提は何なのか、使われている言葉がどのように定義されているか、データは正しいか、根拠は適切か、どのようなフレームワークが使われているかなど、論理構成要素を批判的にチェックする必要があるでしょう。相手の話をよく聞くことはもちろん、論理的に不足する部分を感じた場合は必要に応じて追加の質問を投げかけることが求められます。頭の中で論理的に内容を整理していくスキルは、伝達内容を齟齬なく受け取るためにとても大切です。質問をしながら、内容を整理し、理解を深めていきます。批判的に聞くという事ではなく、「質問」を繰り返し、整理(分け)しながら、相手の伝えたいことを理解するということになります。相手が何かしらの情報媒体やメディアなど場合は、クリティカルリーディング(批判的に読む力)も必要です。

感情で表現する力

感情で表現する力は、表情や仕草、声のトーンなど、ノンバーバルな手法を使い、自分の想いを感情豊かに伝えていく力のことです。人はコミュニケーションの際、言葉だけでなく、喜怒哀楽などの感情を表に出す態度からも内容を伝えています。仮にどんなに熱い言葉を並べたとしても、情熱が入っていなければ、相手を説得できません。非言語的な表現方法を意識することで、表面的な言葉だけでは伝わらないメッセージを伝え、受信者の心を揺さぶることができます。

感情で汲み取る力

感情で汲み取る力は、相手の考えていることを言葉以外の部分から受け取る能力のことです。相手の想いが必ずしもそのまま言葉になっているとは限りません。言葉以外の情報からも相手の想いを正確に理解し、言語・非言語を読み解く力が重要です。コミュニケーションをテンプレ化せず、普段からしっかり相手の感情を考える意識を持つことで読み解けるようになるでしょう。

一方で発信する側になったときには、客観的な視点から、個人の思いや感想を打ち出していくことが求められます。

場の力を利用する力

場の力を利用する力とは、伝えたい内容に合わせて表現の場を正しく選ぶ力です。ここで言う「場」には媒体も含まれます。現代社会では対面のコミュニケーションだけでなく、チャットやメール、オンライン面談など、なにかを伝える為のツール・場は多種多様です。チャットでは、双方向にリアクションを取りながら、感情をテンポよく共有してコミュニケーションを図ることができるでしょう。オンラインでは、表情や声のトーンなどのノンバーバルコミュニケーションも活かし、相手に感情を伝えるアプローチができるはずです。非対面的な状況では、心理や感情にアプローチすることは対面的状況に比べると難しく、対面では伝わるものが非対面だとすり抜けてしまう部分も多いため、これらの特徴を踏まえ、適切な場を選ぶことで相手の理解や共感を得やすくなるでしょう。

前提と変化に気づく力

上記の要素を理解して実践していけば、コミュニケーションは必ずうまくいくものなのでしょうか。もし完璧に実践することができれば、相手を説得したり、言いくるめたりすることは可能です。自分と相手の間に共通の理解や視点を見出すことも可能となり、より効果的なコミュニケーションが実現されます。しかし、コミュニケーションは、一方的な意思伝達ではないということを忘れてはなりません。コミュニケーションは進んでいくにあたって、互いの認識が変化し、互いの中にある前提もまた変化していくものです。むしろ、コミュニケーションを取る上で、相手の意見を聞き自分も変化する必要があり、変化しなければそのコミュニケーション自体が無意味となる場合もあります。

具体的な活用シーン

ビジネスシーンにおいては、効果的なコミュニケーションがプロジェクトの成功やチームワークの向上につながるように、プレゼンテーションや会議などで自分の意見を明確に伝えることや、他者の意見を理解し受け入れることがあらゆる場面において重要です。

また、良好な人間関係を築くといった広い意味では顧客や取引先と、日常生活での家族や友人とのコミュニケーションも同列に考えられます。相手を理解し受け入れる能力や適切なコミュニケーションスキルによって、意見の対立を円滑に解決したり、相手の気持ちを汲み取ったりすることができると人間関係がより良いものになるでしょう。

これらの具体的なシーンにおいて、コミュニケーション能力を鍛えることは重要であり、その力を活かすことで様々な効果を得ることができます。こうしたコミュニケーション能力をうまく活用している代表的なシーンはどんなものがあるのか、さらに具体的に見ていきましょう。

普段の報連相(ほうれんそう)

チームでのプロジェクト進行においては、適切な情報共有や進捗報告が欠かせません。この時、論理で伝える力や感情で表現する力を活かして、的確かつ明確なメッセージを伝えることが求められます。

また、感情を読み取ろうとすることで、相手の意見や感情に対して理解を示すといった行動につながり、円滑なコミュニケーションを図ることができます。

さらに、関係調整の能力を活かして、異なるステークホルダーとの調整やコンフリクトの解消を円滑に行うことができます。これにより、報連相が円滑に進み、チーム全体の成果につながることが期待されます。コミュニケーション能力は、適切に活用することで効果的な報連相を実現することができます。

朝会で1分間スピーチ

朝会での1分間スピーチは継続的な取り組みとして有用とされています。決められた時間の中でコミュニケーション能力を活用し、自己表現力や聴衆へのアプローチ方法など様々なスキルを向上させることができます。

スピーチをする上で重要なことはまず、事前にしっかりと内容を整理し、メッセージを明確に伝えることです。短い時間で的確に伝えるために、要点を絞り込み、冗長な表現を避けることが求められます。

聴衆に対し、説得力にもつながる要素として明確な姿勢や声の大きさ・表情の豊かさなど、自身の発信力を高めることで聴衆にアプローチすることができます。

議事録

コミュニケーション能力を活かすために、以下のポイントに注意を払いながら議事録を作成してみましょう。

- 会議での議論や意見交換を正確に理解し、要約する

- 明瞭でわかりやすい文章を用いて情報を整理し、整合性を保つ

- ・会議の流れや意図を把握し、議事録の読み手に理解しやすく説明する

議事録は、会議の進行や結論を的確にまとめることで、参加者や関係者に適切に情報を伝える役割を果たします。 この方法を活用することで、情報の共有や円滑なコミュニケーションを促進することができます。

リーダーに必要なコミュニケーション能力とは

リーダーに必要なコミュニケーション能力とは「説得する力」です。グローバル化やITテクノロジーの進歩・普及によって変化が激しくなった現代のビジネスにおいて、未来の不確実性は日々高まっています。技術的な変化により、昔取った杵柄的な手法や旧態依然としたやり方は通用しなくなってきており、さらにコンプラの意識が高まったことで、経営・組織運営についても昭和・平成までの方法論では成立しなくなりました。

このような状況下において、多くのビジネスパーソンが不安に駆られ身動きが取れなくなっており、リーダーはビジネスの現場が直面する硬直化を打破しなければなりません。企業として不確実な未来に希望を見いだし、具体的な経営目標を社員と共有して前に進むためには、人を動かすコミュニケーション、つまり「説得する力」によってリーダーが社員を牽引する必要があります。

さらにここからは、「説得する力」に必要な「ロゴス」「エトス」「パトス」の3つの資質についても解説していきます。

論理的に説明する力(ロゴス)

まず第1に必要となるのは、レトリックではロゴスと呼ばれる、理論立てて相手を説得する力です。例として、組織内で不祥事が起きたと考えてみましょう。マネジメント層は、社員に対して状況を詳しく説明し、今後についての指示を出す責任があります。伝えるべき情報としては

-

どういった経緯で起きたことなのか

-

会社として現状どこまで状況を把握していて、今後どのような対応を行うのか

-

社員は今後どう行動すべきなのか

等が考えられます。このような状況において、社員が適切な行動をとることができるよう促すためには、わかっている情報をただ伝えるだけでなく、相手が理解しやすいよう論理立てて説明し、納得させることができる力が重要となります。

共感する力(エトス)

部下やチームメンバーの能動的な姿勢を引き出すためには、リーダーの方から、彼らに対して共感を示すことが不可欠です。エトスは信頼や人柄を意味します。いくらリーダーがわかりやすい説明を情熱的に行ったとしても、その人が信頼される人柄でなくては納得してもらうことは難しいでしょう。何を言ったのかではなく、誰が言ったのかも重要なのです。エトスは、発信者の実績や価値観が基本にあるものです。いかに受信者との共通部分を模索し、相手に寄り添っているかが鍵となります。実際にビジネス現場では、役員に対して、社員に対して、部下に対して、顧客に対して、腹落ちと納得を生み出すために、相手を徹底して分析しなければなりません。そのためには、相手の立場、役割、問題意識、周辺環境、心理状態、要望など多面的にできる限り知らなければならないでしょう。その上で、共通項を見出し、強調し、同じであることを伝えましょう。つまり、本質的には、エトスは手法というより姿勢に近い内容となります。いかに、発信者が、受信者を分析し寄り添えるかという事が大切です。

リーダーシップで伝える力(パトス)

リーダーが影響力を発揮し、組織に変化をもたらすには、社員一人ひとりの共感を得ることが不可欠です。だからこそ、聞き手の感情を引き出せるようなストーリー性のある話し方で、メッセージをより効果的に伝えていくことが大切です。

パトスは情熱や感情を意味します。チームメンバーを鼓舞し、組織に対するより深く主体的な関わりを促すためには「誠実」「真摯」「高潔」「情熱」などの要素が必要です。この他にも、社内でストーリーを活用する際には押さえておきたいコツがいくつかあります。スティーブ・ジョブズ氏のストーリーテリングなど、具体的な事例も紹介しているので、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

以上、マネジメント層やリーダー層に必要なスキルとしてレトリックの3技法を紹介しました。

企業組織において、マネジメント層やリーダー層は、組織をまとめ、先導する存在です。インターナルコミュニケーションの場において、マネジメント層やリーダー層には、真実をありのままに伝える一般的なコミュニケーションだけでなく、部下を動機づけ、奮い立たせて鼓舞するような、ストーリー性のあるコミュニケーションを行う力も求められます。ここで必要なのは自らを演出する力であり、レトリックの3技法が生きてくる場面です。

マネジメント層やリーダー層がレトリックを身に着け、組織への影響力を発揮することで、その存在が一つのロールモデルとなって社員の動機付けにつながり、組織全体のコミュニケーション能力の底上げへとつながっていくのです。

コミュニケーション能力が高い人の特徴

コミュニケーション能力が高い人はどのようなポイントを意識しているのでしょうか。先述の通りコミュニケーションには目的があります。まずはその目的を明確化し、以下で紹介する項目をヒントにコミュニケーション能力が高い状態を目指してみましょう。

相手に「伝わる」ことを意識している

コミュニケーションは、「とりあえず伝える」という部分に集中してしまいがちです。しかし、なにより大事なことは相手に伝わるように工夫をこらす意識です。相手の表情やリアクションから感情を読み取り、その感情に合わせた伝え方を工夫しましょう。例えば相手が興味を示したらその話題を深掘りしてみたり、反対につまらなそうにしていれば相手の感情に合わせた話し方で伝えたりと、状況に合わせて変化させることがポイントです。

身振り手振りや話し方も意識している

言葉だけを意識するのではなく、非言語の部分も着目する必要があります。コミュニケーション能力が高い人はここを聞いてほしいというポイントを身振り手振りで示す、話すスピードをゆっくりにするなど、工夫をこらしています。話の要点を強調するだけで聞き手は内容を整理しやすくなり、話に引きつけられていくでしょう。

自分の話を話しすぎず、相手の話を聞きすぎないことを意識する

コミュニケーション能力が高い人は多くのケースで「ピンポンルール」を守っています。これは1対1のコミュニケーションはピンポンボールをやりとりするように会話のラリーをすることが重要であるという指摘です。互いの話す時間をおおよそ4~6割にすることで、双方が会話に参加している意識が持てるようになり、コミュニケーションが活発で心地良いものになります。したがって対話を行う際は、自身の話す量、ボリュームも意識してみましょう。

相手に興味・関心を持つように意識する

コミュニケーションで相手の感情や真意を読み解く際に大事なことは、とにかく相手に興味を持つことです。コミュニケーション能力が高い人は相手への関心を持つことが上手な人でもあります。興味を持つのが難しい場合でも、取っ掛かりを見つけて興味を持てるように努めましょう。心から相手を知ろうとすることで、質問上手にもなり、話が弾むようになります。反対に自分が話す側の場合は自己開示などによって相手の興味を引けるか否かがポイントとなってきます。

メタ認知ができる

メタ認知(metacognition)とは、知覚や思考、学習、記憶など自分の認知をより高い視点から認知することです。メタ認知能力が高いと自分や相手の立場をいち早く認識することや、会話で伝えられている内容をうまくキャッチすることに期待できます。必要な情報等を客観的に認識できるため、建設的かつ効率的なコミュニケーションを行うことが可能です。

ここまでコミュニケーション能力が高い人の特徴やコミュニケーション能力を向上させる方法について紹介してきましたが、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

コミュニケーション能力が低い原因

次に、コミュニケーション能力が低い人の特徴と具体的な原因について解説します。現状これらに当てはまる要素を抱えているのであれば、課題改善のためのアクションをとる必要があるでしょう。

また、前項でもお伝えしましたが、コミュニケーションは伝わらないことを前提に考えなければなりません。コミュニケーション能力が低い人の大きな原因に、話は伝わって当然という思い込みもあります。コミュニケーションは2~3割ほど伝われば良いくらいに考え、過剰な期待を持ち過ぎないようにしましょう。

目的が不明確だから伝えたいポイントが明確でない

自分の中で伝えたいポイントが明確でない場合、どれだけ時間を尽くして語っても想いは伝わりません。特に、事前にうまく内容を整理できていないまま話を始めてしまうと、話しているうちに自分でも混乱してしまい、わかりにくい表現しかできなくなってしまいます。また、ぼんやりと話をしていると、話の抑揚が生まれず、どこが重要な箇所なのかが聞き手にとって不明瞭となります。結果的に、リアクションを想定したアクションができなかったり、聞き手の反応を拾えず双方向のコミュニケーションができなくなったりします。

論理だけで伝えようとする

論理だけで伝えようとして感情表現をおろそかにした場合、熱意や想いが十分に伝わらないことが多々あります。円滑なコミュニケーションを取るためには、互いが熱量をもって向き合っている状態が必要です。いきなり論理だけで話しても相手の興味を引くことは難しいでしょう。ときには感情をにじませ、ときには共感を誘うことで、相手の心を開くことが求められます。興味を持ってもらえれば聞き手から反応があったり、話を広げてもらえたりもするので、まずは相手に「この人の話を理解したい」と思ってもらうことが重要です。

コミュニケーション能力アップのための研修

コミュニケーション能力を高めたい場合は定期的に研修を行い、コミュニケーションの型を身につけていくことが効果的です。スキル向上には場数を踏むことが大切なため、研修内容の振り返り・実践を何度も重ねていくことが必要になってきます。コミュニケーション研修に強いソフィアなら企業の課題に合わせて実践的な研修を展開することが可能です。コミュニケーション能力を高めることで社内外のやりとりが円滑化するばかりでなく、会議の効率化や商談の成功率上昇にも貢献するでしょう。

コミュニケーション研修について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

コミュニケーション能力は分解して捉えてみると多くの要素で構成されていることがわかります。細分化して意識することで、普段とは一味違った魅力ある提案や交渉が可能になります。

会議の進め方や部下との良好な関係性構築など社内コミュニケーションに悩んでいる場合はソフィアが展開する研修を取り入れることで、効率的にコミュニケーション能力を高めることが期待できます。コミュニケーション能力の向上を目指すなら知識をつけるだけでなく、実践を行なうことがなによりも重要です。研修などを通して場数を踏むことが、スキル上昇への大切なアクションなのです。