ロジカルシンキングの研修の重要性とは?目的や流れ、問題点を解説

最終更新日:2023.03.15

目次

ロジカルシンキングは論理的な思考法と訳され、物事を筋道立てて整理する思考と矛盾なく説明するコミュニケーション能力のことです。特に、ビジネスにおいてはさまざまなシーンで活躍するため身につけるべき必須の能力といえるでしょう。

ロジカルシンキングを使った思考ができれば、問題や課題を客観的にとらえ、関係者が納得する合理的かつ効率的な施策を提案することができます。

この記事では、ロジカルシンキングを習得するための具体的な研修方法や注意点について解説します。ロジカルシンキングを持った人材を社内で育成する参考として活用してみてください。

ロジカルシンキングとは

ロジカルシンキングとは物事を論理的かつ体系的に、筋道を立ててとらえ、矛盾なく考えていく思考方法です。

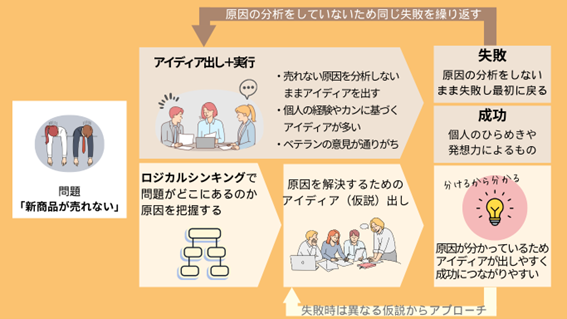

ロジカルシンキングは、「分ける」というシンキング(Thinking)と「分かる」というコミュケーション(logical)に分けて考えると理解しやすいです。ロジカルシンキングが身につけば、意見を正確に把握する能力や論理的に物事を伝える能力の向上が期待でき、幅広いビジネスシーンに役立てることができます。

上の図の問題解決のアプローチの違いを見てみましょう。これといった原因を分析せず、過去の経験や勘を基に試しにやってみることは無策であり、いわば出たところで勝負です。これは結果が出なければ最初からやり直す必要があります。

ロジカルシンキングを活用できると原因個所を特定するために切り分けることによって境界が明確になり、具体的な策が考えられます。

ロジカルシンキング研修の目的

ロジカルシンキングで物事を伝えると、話す言葉に説得力を持たせることができるので、商談のときなどに、自社商品・サービスのメリットをエビデンス(科学的根拠)を示しながら説明することができます。

また、物事を論理的に理解しているので矛盾が生まれにくく、相手にわかりやすく伝えることができます。ロジカルシンキングを活用する従業員が多い企業は、業務の設計や整理がしっかりしている傾向にあります。

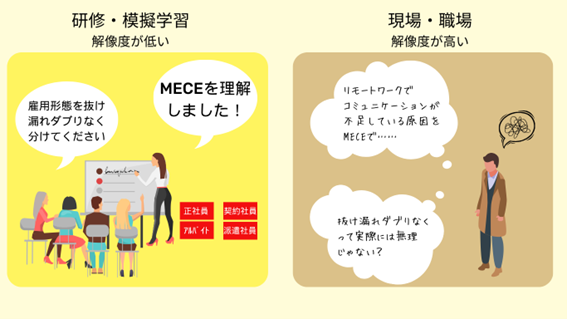

社内でロジカルシンキング研修を行い、人材を育成することで、長期にわたって企業の発展が期待できるでしょう。ですが、研修はあくまで疑似体験のため、実際の業務内容に紐づいた枠組みが必要とされます。

研修で学んだことを実際の業務で活用することでスキルとして身につき、いずれは優れた問題解決能力や生産的で効率的な業務推進能力を発揮することができるでしょう。

ロジカルシンキング研修の具体的な流れ

ここからは、一般的なロジカルシンキング研修の流れについてみていきます。

一般的なロジカルシンキング研修はおよそ次のように進みます。

1. 知識学習(講義またはeラーニング)

2. 疑似体験と振り返り

3. 職場実践と研修転移

それぞれのステップでどのように学んでいくのか解説します。

知識学習(講義・eラーニング)

ロジカルシンキングを身につけるには、帰納法や演繹法、CRF法、PREP法、SDS法、ピラミッドストラクチャー、議論の構成要素といった基礎知識の獲得が必要になります。

ロジカルシンキング研修では、まずはこうした基礎知識を講義やeラーニングで習得していきます。対象となる社員の階層や研修を受けるテーマを明確にして、状況に適した研修プログラムを受講することがおすすめです。

疑似体験と振り返り

知識学習により基礎知識が身についたところで、少しずつ実践に近づけていきます。

例えば、ディベート演習は実践を疑似体験することができる手段です。ディベートでは説得力のある説明をするだけでなく、臨機応変な対応や、効率よく無駄なく話すことが求められます。

ディベートをより効果的なものにするために、演習後は必ず振り返りを行いましょう。演習に取り組み、上手くいった点、いかなかった点などをほかの研修参加者と意見を交えながら振り返りを行うことが大切です。

他の参加者視点からの気づきや意見から、自分では気づかなかった課題が見つかるかもしれません。

ここでは、ディベートを例にしましたが、ロジカルシンキングの研修ではどのような演習においても振り返りが重要です。この振り返りによって知識の引き出しが増えていきますので、ほかの参加者の振り返りを吸収することもまた研修の一環なのです。

職場実践と研修転移

ロジカルシンキング研修では、学習したことをすぐに実践の場でアウトプットすることが重要です。机上の論理をビジネスシーンで使えるスキルにするためには、ロジカルシンキング研修で会得したものをどんどん職場で実践していく必要があります。

研修転移は、職場実践と似た概念ですが、成果を追求する意味合いが含まれます。

研修参加者は、職場の上司や同僚などの協力を得ながら、ロジカルシンキングで試行する場面を取り入れるようにしましょう。そうすることで、研修で学んだことを思考方法に取り入れ定着することができます。

「ロジカルシンキングをしなければならない」と意識して物事を論理的に捉えようとするのではなく、課題の発見や、相手に説明を行う際に反射的にロジカルシンキングができていることが理想です。

ロジカルシンキング研修後の実践が重要

ロジカルシンキング研修を受けたあとの実践は非常に重要です。頭では理解していても実際に使って成果につなげられなければ研修転移しているとは言えません。 研修の効果が出ない、研修を受けた人が期待通りの成果をあげていないといった問題点をあらかじめ把握しておき、研修にまつわる課題を克服していきましょう。

研修後の問題点

ロジカルシンキングの研修後の問題点として、研修転移できていないということがあげられます。研修転移とは、単に研修で学んだことを実践で使うだけでなく、成果を出していくまでの過程を含みます。つまり研修の効果を出すことや、研修を受けた人が成果をあげるまでを含んだ概念です。

「研修開発入門 『研修転移』の理論と実践」の著者の1人である中原淳氏は

1)研修で学んだ知識とスキルを現場で実践すること

2)研修参加者の行動が変わり成果が出ること

3)効果が持続すること

以上の3つが成し遂げられて完成すると指摘しています。

そして研修転移を完成させるためには、次の3つの壁を解消することが必要です。

研修転移の完成の鍵を握る3つの壁 ・記憶の壁 ・実践の壁 ・動機の壁です。

ここからは、それぞれの壁について詳しく解説していきます。

「記憶の壁」

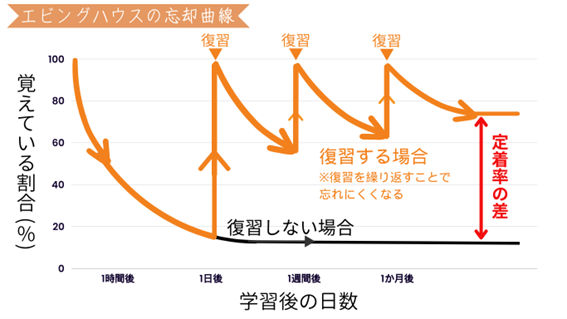

研修で学んだ知識やスキルが、研修参加者の記憶に残ることの難しさを、記憶の壁といいます。研修で習ったことを忘れてしまっては実際の業務で実践することなどできません。

研修参加者が「強制的に研修に参加させられた」と感じていると講師の話に興味を持てず学習の質が低くなり、記憶の壁が厚く高くなってしまいます。

では、自らの意思で研修に参加すれば記憶に定着しやすいのかというとそうではなく、やはり「研修内容を自分のものにする努力」が必要になります。

研修の内容を記憶に定着させるために、予習、復習、反復に取り組みましょう。

「実践の壁」

研修で学んだ内容を実際のビジネスシーンで活かすことの難しさを、実践の壁といいます。 研修で「こういう時はこうする」と教わっても、研修が実践を前提としていないため、現実の場面でそのような状況になかなか出会うことはできません。

そのため、実践に取り組むためには、研修を運営する側が参加者に実際の経験の機会を提供することが必要です。

また、実践の機会を提供するためには、参加者の職場の上司や同僚の協力も欠かせません。 研修で学んだ知識やスキルを実際の仕事で活用できるようにするためには、職場の環境を整えることも重要です。

「動機の壁」

研修で習ったことを実践で役立てたいという動機を起こすことの難しさを、動機の壁といいます。

ロジカルシンキングを持っていなかった人は、その状態でも応分の仕事はできていたわけです。そして研修を受けてロジカルシンキングを学んでも、それを実践に応用する方法がわからないと、従来の非ロジカルシンキングで仕事を進めていこうとします。そのほうがその人にとって楽だからです。

ロジカルシンキングは、研修参加者が「ロジカルシンキングを実践に役立てたい」と思うようになって初めて身につき始めます。この動機がない研修は無意味なものとして終わってしまうでしょう。

この動機の壁の解消にも、周囲の人たちの協力が欠かせません。上司や同僚が、研修参加者にロジカルシンキングを使う機会を提供することで「ロジカルシンキングを使って仕事をすると成果が出やすい」と感じられるようになり、それが「結果を出すためにロジカルシンキングを使うべき」という動機をつくります。

研修と実践を繋ぐロジカルシンキングの設計

プロジェクトベースドラーニング、サブジェクトベースドラーニングという学習方法をご存じでしょうか。提供する学習の方法が目指したい方向にそぐわないものになってしまうと、実践にはつながりません。下記の表にもあるプロジェクトベースド(問題解決型)とサブジェクトベースド(科目進行型)との違いを解説します。

プロジェクト(課題問題)ベースドラーニング(Project Based Learning 以下PBLと表記)とは、「課題解決型」の学習方法で自発性、創造性、知識の応用力、コミュニケーションスキルを身につけることができる教育方法です。米国の教育研究機関「PBLWorks」によると、「実社会の中で個人的に意味のあるプロジェクトに積極的に参加することで学ぶ教育方法」と定義されています。

従来、日本の学校教育は、座学で教師の説明を受けて重要な点を暗記し習熟するという暗記型が一般的でした。これは、サブジェクト(科目)ベースドラーニング(Subject-based Learning 以下SBLと表記)ともいわれています。これは、学年や受講者の属性に併せて教科書に沿って学習しテストで学習習熟度(暗記度合い)を確認するスタイルです。それに対してPBLは、与えられた課題問題についてグループでディスカッションし、調査・情報収集・知識の共有を行います。

また、サブジェクトベースドラーニング(SBL)は学習内容の理解度をテストで判定しますが、プロジェクトベースドラーニングは問題解決や結果で理解度と実践度、成果を判定します。つまり、成果=答えが、複数存在します。そのため、答えを導き出すまでのプロセスが能動的な点において従来の暗記型とは異なります。この方法は、正解がひとつではないビジネスの現場で注目されており、従業員のトレーニングとしても実践されています。プロジェクトベースドラーニングを企業に取り入れることで、従業員が問題を主体的に発見して解決するアプローチ方法の習得が可能です。

プロジェクトベースドラーニング(PBL)とサブジェクトベースドラーニング(SBL)が、学習プロセスにおいて、目的と手段に大きな違いがあります。サブジェクトベースドラーニングは、科目を学習したのであれば成果や結果を出せるはずであるという考え方です。一方で、プロジェクトベースドラーニングで課題や成果を達成したのであれば、学習ができたはずであるという考え方です。プロジェクトベースドラーニングは、実際の問題や課題を解決する事が主目的に置いた設計であり、サブジェクトベースドラーニングは学習自体が主目的に設計されているわけです。

プロジェクトベースドラーニング は、課題の解決にたどり着く過程が重要です。課題に取り組む過程で問題を見つけ出し、把握、調査、計画、立案を行います。様々なアプローチ方法で自ら探し学習し正解のない問題解決へと到達する必要があります。この過程で、問題解決に必要なあらゆる可能性を主体的に探り、取得し、考え、実践するため、知識学習と経験学習が並行的に行われます。すなわち自主的かつ協働的に問題を発見し、解決する力を自ら探し身につけることが可能です。

また、その際に「活用した知識」や「問題に適用した能力」、「具体的な解決方法」などをメタで振り返りをする機会を創ることで、経験を一般化することができます。これにより再現性の高い知識や能力を獲得することが可能になります。

課題を通して、学習したことやプロジェクトの進行を振り返り、得た知識の活用法、また課題内容の再検討といった試行錯誤を繰り返す過程も重要です。問題解決への過程において、コミュニケーション能力の向上、自主性、積極性など、さらにビジネスへの関心を身につけることができます。これらの過程で身についたスキルが組織に及ぼす影響は大きく、組織改善・業績向上といった効果が期待できます。

ロジカルシンキングの研修例

ソフィアのロジカルシンキング研修がどのように進むのか紹介します。

ソフィアでは、研修内容を、研修を受ける企業の実情に合わせて変えています。そこでここでは、ある大手IT企業で行った「ディスカッションを通して中期経営計画策定への提言を考える」をテーマにしたロジカルシンキング研修の内容を解説します。

課題:中堅社員を、抽象的な問題を解決できる人材に成長させる

今回の事例のロジカルシンキング研修で中期経営計画策定をテーマに選んだのは、中堅社員を抽象的な問題を解決できる人材に成長させるという目的があったからです。

この会社の中堅社員は優秀な人が多く、ほとんどの人が課題達成というミッションを難なくこなすことができていました。

しかし中堅社員たちがミドルマネージャーになるには、抽象的な問題をいかに早くみつけ、アプローチして、解決に導く力が必要になります。

そのためには、新しいロジカルシンキングを身につけてもらう必要がありました。

実際は経営層が策定する中期経営計画を、中堅社員に策定してもらう研修内容のワークを行いました。

研修期間は5カ月、最後に経営陣に新中期経営計画をプレゼンする

中堅社員は普段、経営陣が策定した経営方針や経営目標を疑うことなく仕事をしています。しかし自ら中期経営計画をつくるには、現在の経営方針や経営目標を自分の目で検証し再考していかなければなりません。

そこでロジカルシンキング研修では、10年後の不確実な未来を考えることから始めました。自社の強みと戦略を徹底的に考え、10年後に向けて自分たちが何をしなければならないのかを徹底的に検討、考察、論議しました。そしてこの研修のハイライトは、研修参加者たちがまとめた「新中期経営計画」を、経営陣の前でプレゼンすることです。

したがって研修参加者がつくる「新中期経営計画」は、相当高いレベルのものが求められ、研修期間は5カ月という相当長いものでした。

研修事例の流れ

5カ月間のロジカルシンキング研修の流れは以下のとおりです。

| 1,ディベート | 現状の中期経営計画を疑う視点を持つ |

| 2,シナリオプラン | 自分たちに影響を与える変化や未来を探す |

| 3,プラン策定 | 会社が取り組むべきことをプランにする |

| 4,中間プレゼン | 中間報告として3で策定したプランを経営陣にプレゼンする (実際は経営陣から根拠を詰められて一蹴された) |

| 5,プランの再策定 | 経営陣や上司たちの視野や視座を意識してプランをつくり直した |

| 6,最終プレゼン | 再び経営陣の前でプレゼン。再策定したプランを説明して自分たちがすべきことを説明。経営陣と議論した |

研修では議論を重視して、参加者は「~すべきである」という立場を取ったうえで持論を述べ、気づきを得ることを目的に取り組みました。

成果

研修終了後、参加者の1人は「当社はグローバルの取引が増えているので、海外の取引先に引けを取らずに議論・判断できる力を養うためにも、こういう場は今後たくさんつくっていくべきだ」という感想を持ちました。

別の参加者は「参加者どうしの関係性が深まり、ぼんやりしていた課題がだんだん具体化していく様子がよかった。アウトプットの内容とあわせ、こういう過程を体験できたことはミドルマネージャーになってから活きるはずだ」と述べています。

ロジカルシンキングは鍛え上げられてこそ完成するものであることがわかります。

まとめ

ロジカルシンキングはビジネスパーソンの成長と企業の発展の両方に欠かせない思考法といえます。

問題や課題を客観的にとらえ、解決のために合理的かつ効率的な筋道を立て、関係者を納得させる説明を行うことで、ビジネスを円滑に進めていくことができます。

そのためには考え方をロジカルなものにアップデートする必要があります。しかし、自力でロジカルシンキングを会得するのは難しく、ロジカルシンキング研修の機会を設けることは、人材育成の観点からも有効です。

ロジカルシンキングを持った人材育成は、全社的に取り組みを行うことで、業務効率化や企業の発展に期待できます。