オンライン研修のメリット・デメリットとは?運営側・受講側の視点から徹底解説

最終更新日:2024.03.21

目次

コロナ禍を機に、多くの企業でオンライン研修が取り入れられるようになりました。オンライン研修は、受講者にとっては場所を問わず簡単に参加できる便利なものである一方、開催する側にとってはオンラインならではの配慮が求められるものでもあります。

この記事では、従来型の集合型研修とオンライン研修を比較し、メリットとデメリットを紹介します。また、それを踏まえて、実際にオンライン研修を行う場合に注意したいポイントについて具体的に解説していきます。

オンライン研修とは?

オンライン研修は、PCやスマートフォン、タブレットを使用して行われる研修です。オンラインで行うので、空間的な制限がないのが特徴です。対面での接触を避けるコロナ対策の一環として、多くの企業で導入されるようになりました。

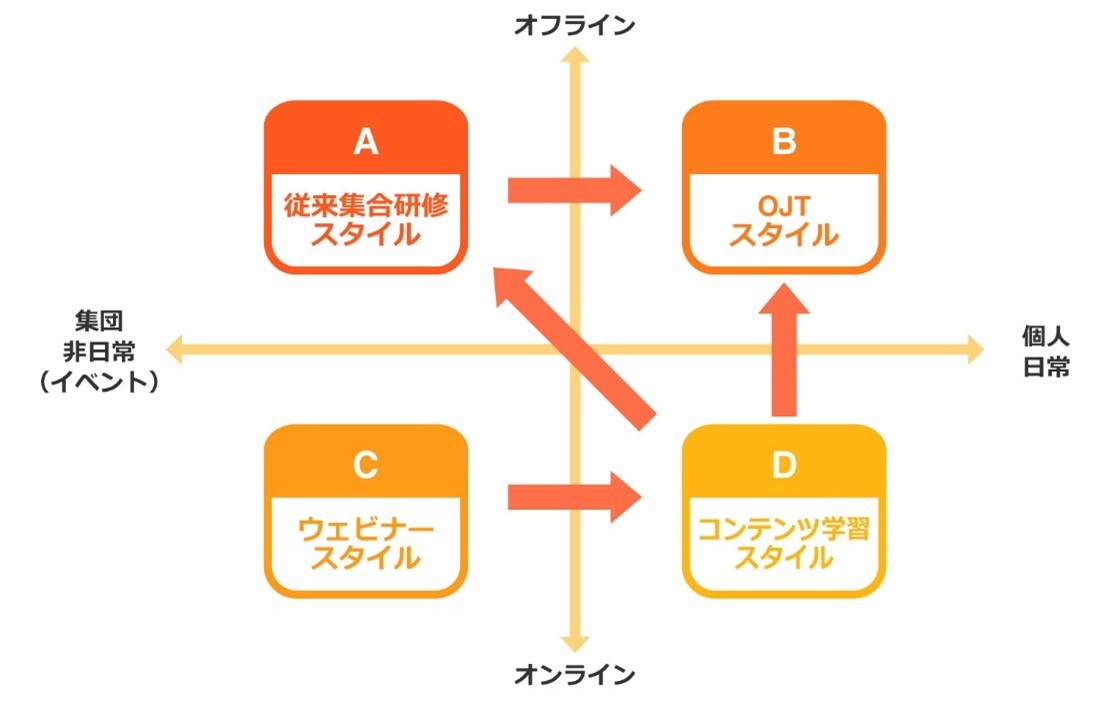

しかし、オンライン研修と言っても形態は様々です。オンデマンド配信やライブ配信などがあり、これらを組み合わせながら実施しています。下の図は、対面で行う従来の研修(A、B)と、オンライン研修(C、D)の位置づけと関係性を表したものです。

オンラインでの学習や研修は大きくわけて2種類の形態があります。ひとつは、受講者が録画データをいつでも視聴できるオンデマンド配信、もうひとつが、決められた時間にリアルタイムで動画を視聴するライブ配信です。オンデマンド配信はDのコンテンツ学習であり、Eラーニングと同種のものです。そして、現在オンライン研修と呼ばれているものの大半はライブ配信であるCのウェビナースタイルで、これは、Aの従来型集合研修をWeb会議システムなど活用してオンライン化したものです。

研修を開催する側にとって、対面の研修とくらべてオンライン研修の難しいところは、「与えられた課題に対する受講者の負担感・負荷など、受講者の反応や状況を把握しにくい」という点です。この問題を解決するために、すでにZoomやTeamsなどのオンライン会議ツールには、参加者を小グループにわけてグループワーク等を行える機能がついています。これらの小グループのそれぞれに講師やファシリテーターがついて、より個人にフォーカスした指導や介入を行う研修も増えています。しかし、Aにあたる従来型集合研修スタイルであれば、グループワークの際にも各グループの状況が一望でき、グループの状況比較等もしやすいのに対して、オンライン研修の場合は、一人の講師が全体の状況を知るには、それぞれのグループを順に巡回したり、各グループに入っているファシリテーターから情報を集めたりする必要があります。そのため、状況把握のためにより多くの人員や時間を必要とする場合も多いのです。

HR業界のトレンド「エンプロイーエクスペリエンス(EX)」とは?向上させるポイントを解説

エンプロイーエクスペリエンスとは「従業員の経験(体験)」。社員満足度・育成状況・スキル・働き方・心身の健康状態…

オンライン研修の特徴

オンライン研修と一言で表しても、その形式は様々です。しかし、どの形式であっても共通して言える特徴があります。以下に解説します。

グループワークができる

グループワークは協力やコミュニケーション能力を養うために重要な要素です。オンラインでのグループワークは、場所や時間に制約されずに参加することができ、遠隔地にいる人々や異なるタイムゾーンの人々とも効果的に協力することができます。

チャットで質問などができる

オンライン研修では、チャットで質問や疑問を解消することができるため、参加者は気軽に講師に意見や質問を伝えることができます。これによって、参加者の学習意欲が高まり、より効果的な研修が実現できます。 さらに、チャット機能は参加者同士のコミュニケーションを促進する役割も果たします。参加者同士で意見交換や情報共有ができるため、学びの深化やアイデアの発展が生まれることもあるでしょう。

また、チャットのログは後から参照することができるため、復習や振り返りにも役立ちます。

eラーニングとの使い分け

オンライン研修は、双方向型の学習方法であり、参加者と講師がリアルタイムにコミュニケーションを取りながら学ぶことができます。インターネットを通じて会場と受講者が繋がり、受講者はそれぞれの状況に合わせて多拠点参加型や個別参加型の形態を選んでテキストや画面上の研修内容を確認しながら学びます。

一方、eラーニングはオンデマンド型の学習方法であり、参加者がパソコンやモバイル端末、DVDなどの情報技術を利用し、自分の都合に合わせて場所や時間に制約を受けずに学習することができます。 オンライン研修とeラーニングは、どちらもオンラインで学習するため本質的な違いはありませんが、使い分けるポイントはあります。 たとえば、大勢の参加者が同時に学ぶ必要がある場合や、講師とのリアルタイムなコミュニケーションが必要な場合には、オンライン研修が適しています。会社の会議室など特定の場所に集まって受講する多拠点参加型は、参加者同士の交流やディスカッションが活発に行われるメリットがあります。

一方、学習のペースや時間に制約がある場合や、個別の学習スタイルを好む場合には、eラーニングが適しています。自分の都合に合わせて学習できるため、効率的に学ぶことができるでしょう。

使い分ける際には、目的や学習内容、参加者のニーズなどを考慮し、最適な方法を選択することが重要です。また、オンライン研修とeラーニングは相補的な関係にあり、両方を組み合わせることでより効果的な学習環境を構築することも可能です。

オンライン研修とeラーニングは異なる特徴やメリットを持ちながらも、使い分けることでより効果的な学習の実現が可能となります。

オンライン研修サービス・ツールの選び方

これまでは、SCORMというEラーニングの規格があり、wordやExcelなどで作成した教材をこの規格に変換しなければEラーニングシステムで教材を読み込むことができませんでした。

しかし、現在のEラーニングのソフトウェアは、 YouTubeのコンテンツを創るのとほぼ同じようにPPTや多くの人が使っているoffice製品を、ドラッグアンドドロップで教材化することができます。 とは言え、教材の表現方法はテキスト、動画、音声、静止画など多岐にわたるため、全ての規格に対応できるツールはありません。自身が用いる教材の表現方法を確認し、必要に応じて適切なツールを組み合わせると良いでしょう。

汎用性の高いタイプ

基礎的なスキルや専門知識といった幅広いテーマを学習させたい場合は、多くの企業や業種に対応しているツールを選びましょう。どのようなオンライン研修ツールを選ぶ際にも共通して言えることですが、自社の研修ニーズや予算、導入後のサポートやアフターサービス、研修の効果測定や分析機能が充実しているかどうかなどをしっかり確認することが大切です。研修内容を自社でまかなう場合は、ZoomやTeamsなどのWeb会議システムを活用するのも良いでしょう。

必須研修の受講に適したタイプ

コンプライアンスや情報セキュリティといった必修研修の受講については、専門性が高く、社会情勢や法改正にも影響を受けるため自社でまかなうよりも商品として提供されているサービスやツールを利用するのがおすすめです。富士通の「eラーニング」などは、1つのコンテンツを受講するごとに料金が発生する仕組みのため、無駄なく効率よく、自社に足りない部分をスポット的に補強することができます。

教材作成・管理機能に優れたタイプ

自社で育ててきた教材を将来にわたって有効活用したい場合に最適なのは「教材作成・管理機能が優れているタイプ」です。例えば、「KnowledgeDeliver」は、既存の教材をオンライン化するだけでなく、音声や映像、テロップ、動作アニメーションを追加してオリジナルな教材を簡単に作成できます。受講者に教材を割り当てたり、アンケートを集計することができたり運用管理機能も充実していることから、官公庁や医療機関などで2,000以上の導入実績を誇っています。

オンライン研修のメリット【運営側編】

では、オンライン研修にはどのようなメリットがあるのでしょうか。まずは運営側の視点で見ていきましょう。

●開催する場所にとらわれない

オンライン研修では会場に来る必要がないので、物理的に参加が難しいという社員にも研修を提供できるのがメリットです。集合型研修の場合と違って、会場設備の準備は不要、グループワーク等不要、講義のみの研修であれば人数制限の必要もなく、オンデマンド配信であれば受講者のスケジュール調整も必要ありません。

●導入後の金銭的・人材的・時間的コストを削減できる

集合型研修は、受講者・講師の交通費や宿泊費、また会場費など、多くのコストがかかるものです。しかしオンライン研修なら、導入に際してある程度の費用・時間を要するものの、集合型研修と比べて多くのコストを削減することができます。

●研修のクオリティを一定にできる

オンデマンド配信であれば、すべての受講者が同じ教材を使用するため、研修のクオリティを一定に保つことができます。ライブ配信の場合も、従来と違って受講人数や移動の制約がないため、各地域にいる大勢の社員に対して同じ講師が一斉に実施し、研修のクオリティを揃えることができます。

●受講者の学習状況を一括で管理できる

各受講者の学習状況を、ライブ配信やオンデマンド教材の視聴などのログデータに紐づけて管理することで、各々の進捗を簡単に把握できるようになります。

●教材の修正や改善が簡単に行える

研修教材に修正箇所があった場合、従来であれば回収・訂正・再配布などが必要でしたが、オンライン研修ではデータを修正してオンライン上で共有するのみなので簡単に対応できます。

●教材や資料を一斉に配布できる

教材が紙媒体である場合、参加人数の増減によって印刷の不足や余剰が発生するケースがありますが、オンラインであればそれらのリスクはなく、一斉に配布することができます。資源削減の面でもメリットが大きくなります。

●受講者の表情がわかりやすい

ウェビナースタイルで比較的少人数の研修であれば、受講者側のカメラをオンにすることで受講者の表情が集合型研修よりも見えやすいでしょう。講師が受講者の表情を見ながら話せるので、双方向のコミュニケーションがとりやすくなります。

●受講者の学習状況に合わせて臨機応変に対応できる

オンライン会議システム上のチャット機能やアンケート機能を活用することで、受講者がどの程度内容を理解しているのか、細かくチェックすることが可能です。特にライブ配信で行う場合は、研修プログラムの中で受講者の理解度をチェックし、理解度に応じた研修内容に随時変更していくこともできるでしょう。場合によってはブレイクアウトセッションを設けて、小規模のグループに対して個別フォローを実施することもできます。

オンライン研修のデメリット【運営側編】

ここからは、運営側のデメリットについて考えていきましょう。

●ツールやシステムを導入しなければならない

教材配信や学習管理を行うためには、オンライン会議ツールや学習管理システム(LMS)が必要です。

●実現までに金銭的・人材的・時間的コストを要する

ツール・システムについては、専門的な理解が不可欠です。そのため、導入準備に時間的なコストがかかることも忘れてはいけません。場合によっては、外部の専門会社と連携した方がいいというケースもあるでしょう。その場合には、金銭的なコストがかかります。

●集合型研修と同じやり方が通用しない

集合型研修に比べると、オンライン研修ではコミュニケーションが希薄化しやすい傾向にあります。また、カメラオフで行う場合、受講の強制力が弱くなり、参加姿勢に問題が生じる可能性もあります。また、講師には、オンライン研修ならではの進め方や、オンライン研修に特化したスキルが求められることがあります。

●システムやネット環境の不具合で運営が左右される

システム・ネット環境に不具合があると、運営そのものが困難になってしまう可能性があります。予期せぬトラブルにより、予定通りの研修ができなくなるというリスクも考えられます。

オンライン研修のメリット【受講者側編】

ここからは受講者の立場で、享受できるメリットについて考えます。

●スケジュール調整が楽

オンラインであれば、パソコンとインターネット環境さえあればどこからでも参加可能です。移動時間を考える必要がないので、スケジュールを細かく調整する必要がないのが嬉しいポイントです。オンデマンド型の研修の場合は、時間に拘束されずに好きな時に受講可能なので、さらに自由度が高いといえるでしょう。

●教材や資料の管理が楽

資料の共有もデータで行われるケースが多くなるので、資料の管理が楽になります。紙媒体だとバラバラになって紛失したり、汚れや破れが発生したりする可能性がありますが、データであればその心配は無用です。また、使いたいときに必要な情報だけを簡単に見つけ出すことができます。

●一定の環境で受講できる

講義中は、基本的に受講者側のマイクはミュートにしていることが多く、他の受講者のたてる物音周囲の音や話し声によって集中が切れてしまうことはありません。また集合型研修では、スクリーンに投影された資料がよく見える場所、講師の声がよく聞こえる場所が限定される場合がありますが、オンラインなら見えやすさ・聞こえやすさに差は出ません。質問もチャットで気軽に送れるので、受講者が会場で挙手をしなくてはならない状況よりも、アクションを起こしやすいはずです。

●オンデマンドなら自分のペースで受講可能

オンデマンドの場合は、理解できなかった部分があればその場所に戻って見返したり、同じ講義を再視聴したりと、自分の理解度に合わせて進めていくことができます。

●学習状況を把握しやすい

研修内容のテストをオンラインで行う場合は、自身の学習状況を簡単に把握することができます。正誤判定・採点が⾃動化されていればテスト結果が即座に出ますし、LMS(学習管理システム)上で学習履歴や学習進捗が可視化される場合もあります。

●普段関わる機会のない人とも交流できる

オンライン研修は参加人数の上限がゆるく、多数の人が参加できる特長があります。その中でランダムにチームを振り分けるといった交流の場を設け、普段交流する機会のない人とも幅広く関われることもメリットになるでしょう。

オンライン研修のデメリット【受講者側編】

では、受講者側にとってのデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

●オンライン研修を受けるにあたって設備を整える必要がある

オンライン研修を受講する際は、まずは設備を整えることから始めなくてはなりません。カメラ・マイク付きのパソコンを購入したり、良好なネットワーク環境を整えたりという最初の準備が、時間的・金銭的な負担になるかもしれません。

●ツールやアプリをインストールする必要がある

集合型研修では、紙媒体の教材や資料が配布され、それを基に講義を受けるケースが多いと思われます。しかしオンライン研修では、資料にアクセスするためにツールやアプリをインストールしなくてはならないケースがあります。

●コミュニケーションが難しい

オンライン研修では、その場の空気感が読み取りにくかったり、説明を求めるタイミングを掴むのが難しかったりという理由で、集合型研修よりもコミュニケーションをとるのが難しく感じられる可能性があります。

●実技がともなう研修には不向きな傾向がある

実技がともなう研修を行いたい場合は、オンライン研修だと不便かもしれません。画面上で動きを確認し合うことが難しいため、研修の目的を達成しにくい可能性があります。

●⾃主的に学習する意欲が求められる

オンライン研修では、運営側が受講姿勢をしっかり管理するのは難しいものです。受講者側が自主的に学習していく意欲が求められます。

●システムやネット環境の不具合で受講が左右される

オンライン研修では、システムやネット環境に不具合が起きてしまった場合、受講そのものが難しくなってしまう可能性が考えられます。意図せず中断されてしまうなど、最後まで研修を受けられないリスクがあります。

また、リアル/対面に代表されるオフライン研修の情報量をバーチャル/デジタル空間で実施するオンライン研修の情報量を現段階では超えることは技術的には解決できていません。

オンライン研修のポイント

オンライン研修を成功へ導くためには、受講者目線で研修内容を組み立てる必要があります。「ラーニング・ラーナーエクスペリエンス」とも呼ばれる、受講者の学習体験をデザインし、研修前から研修後へとつながる一貫した体験を提供することが重要です。

ウェビナーもオンデマンド研修も、空間の制限なく実施可能であることは共通しています。しかし細かくみると、オンデマンド研修とウェビナーとでは目的やニーズ、また主体となる立場が変わります。

ウェビナーは、受講者がそれぞれの業務に必要とされるコンピテンシーを獲得して、企業の求める人材像に近づくことが目的とされます。一方でオンデマンド研修では、企業が実務に基づいた課題を受講者に与え、課題解決のために必要な要素を、受講者が自ら選んで身につけていくものです。先に課題やニーズがあり、それを解決することが目的とされるのです。

つまり両者はKPIが異なります。ウェビナーのKPIは受講者が学習を通じて知識・技術を実務に役立つレベルまで高めることにあるのに対し、オンデマンド研修のKPIは、学習内容を身につけ、実際の業務に活かすことにあります。

だからこそオンデマンド研修では、受講者が「学びを実務に活かそう」という姿勢を持っているかどうかが重要になります。また、姿勢だけでなく、学びを活かせる業務環境が実際に整えられているかも問われるでしょう。

研修ではその目的や求める結果に向けて、どのようなプログラムを提供するかが重要です。その際には、どのような機器やリソースが必要かにも目を向け、実践したくなる動機付けはあるか、学習体験に適した複合型コンテンツを用意できているかなどの設計が必要となります。

また、研修では受講者が学びたいと思った時に、コンテンツを提供するなどタイミングが重要です。必要な教育コンテンツや素材をタイミングよくアクセスできる環境作りにも力を入れましょう。

これらの状況を総合的に考えると、今後リモート研修は、オンデマンド式とウェビナー式のハイブリッドになっていくと考えられます。

事前準備をしっかり行う

スムーズな研修を実施するためには、入念な事前準備が欠かせません。 インターネット環境やパソコンの設定、必要なソフトウェアのインストールなどを事前に確認し、オンライン研修を受講するために必要な環境を整えるほか、研修の内容やスケジュールを事前に把握しておくことも重要です。研修の目的やテーマ、参加者への事前資料提供など、受講者が研修について理解しやすいように準備してきましょう。

さらに、オンライン研修ではコミュニケーションツールや学習プラットフォームの使い方も把握しておく必要があります。受講者がスムーズに参加できるよう、操作方法や注意事項などを事前に共有しましょう。その他にも、受講者の参加意欲を高めるために、研修の目的やメリットを明確に伝えることも重要です。受講者がなぜこの研修に参加する必要があるのか、具体的な成果や効果を示すことでモチベーションを高めることができます。

オンライン研修の効果を最大限に引き出すには、受講者の参加意欲を高める事前の準備が鍵となるのです。

テンポよくメリハリのある進行を

オンライン研修では、画面を見続けることになるため、研修の進行が単調だったり、長時間一人で講義を聞くだけだったりすると、受講者の興味が薄れてしまい、学習効果が低下してしまう可能性があります。 そのため、オンライン研修では、講義と作業や発言を交互に行うなど、メリハリをつけることが重要です。講義を10分行ったら、受講者に10分間の作業や発言を促すなど、一定のリズムを作ることで、受講者の集中力を維持することができるでしょう。

また、講義中に質問やディスカッションの時間を設けることも有効です。これにより、受講者は積極的に参加することができる上、受講者同士で意見交換を行うことで学びの共有や他者との視点の交換ができ、研修の内容に対して深い理解を得ることができます。

双方向性でオンライン研修の効果を高める

講師が参加者の理解度を把握し、必要に応じて補足説明がなされるというインタラクティブな学習環境を作り出すためには、参加者と講師が相互にコミュニケーションを取り合うことが必要となります。Web会議システムには画面共有、ホワイトボード、チャットといった様々な機能があり、これを活用することで双方向コミュニケーションが実現します。

双方向コミュニケーションが実現すると、受講者が受講内容から置いていかれることがなくなるので、受講意識が高まり、より効果的に学びを得ることができるでしょう。

研修の一元管理で運用も効率化

従来の集合研修では、会場の予約や参加者のスケジュール調整に時間と手間がかかりましたが、オンライン研修では場所や時間にとらわれず、会社の支社が地方にある場合でも同じ録画教材を使用することができるため、全社員に均等に研修を提供することが可能です。さらに、オンライン研修の一元管理により、研修の進捗状況や受講者の評価を簡単に把握することもできます。研修の受講状況や成績などをデータとして蓄積し、分析することで、研修の効果を客観的に評価することができます。

まとめ

この記事では、オンライン研修のメリット・デメリットや、成功のためのポイントについて解説してきました。オンライン研修は利便性が高く、メリットの多い教育方法です。そのため、対面の集合研修に代わるものとして今後も広く取り入れられていくことでしょう。

オンライン研修を成功に導くためには、「ラーニングエクスペリエンス」の設計が重要です。受講者目線で研修内容を組み立て、学習体験をデザインしましょう。

オンライン研修の具体的な実施方法を知りたい方は、こちらをご覧ください。