社員研修にディベートを活用し、クリティカルシンキングを鍛える意義と方法

最終更新日:2025.07.01

目次

現代のビジネス環境では、複雑な課題に対処するために社員一人ひとりのクリティカルシンキング(批判的思考)や論理的問題解決力が求められています。ところが、日本企業では上司に異論を唱えにくい風土があり、現場で「それは本当に正しいのか?」と疑問を呈する機会がほとんどありません。

こうした中、ディベート(討論)を通じて社員の思考力を鍛える社員研修・人材育成の手法が注目されています。ディベートとは、一つのテーマについて肯定側と否定側に分かれて意見を戦わせる討論ゲームです。ゲームとして取り入れることで社員が自由に意見を言いやすくなり、普段は出にくい本音や斬新なアイデアが引き出される効果もあります。本記事では、大企業の人事部門・経営企画部門の管理職の皆様に向けて、ディベートを人材育成・研修に活用する意義とその実践方法をわかりやすく解説します。

ディベートとは?

まずはディベートの意味、そして種類を確認しておきましょう。日本ディベート協会では、以下のようにディベートを定義しています。

- 公共の場で特定の論点・課題について

- 対立する複数の話し手によって議論が行われ

- その議論の採否が多くの場合、議論を聞いていた第三者の投票によって判定される

つまり、あるテーマについて肯定側と否定側に立場を分かれて討論し、「自分たちが正しい」と相手に認めさせることを目的とするのがディベートです。そのため、自分たちの正しさを証明できる信頼性の高いデータを集め、筋道立てて論理的に説明する必要があります。公式な競技ディベートでは、ジャッジ(第三者)が客観的に勝敗を判定しますが、社内研修など非公式の場合は、最終的に双方が合意するか一方が論破されて議論が終結します。

近年はグローバル化に伴い、教育現場でアカデミック・ディベート(教育ディベート)に取り入れる学校が増え、大会も多く開催されるようになりました。アカデミックディベートには主に以下の2種類があり、それぞれの特徴があります。

- 論証重視型ディベート(ポリシーディベート)

試合の数週間〜数か月前に議題が告知され、十分なリサーチを行った上で討論します。肯定・否定双方の立場から主張を裏付ける資料を準備し、いかに論証するかを競います。

- 即興性重視型ディベート(パーラメンタリーディベート)

試合直前に議題が提示され、その場で即興的に討論します。イギリスや英連邦諸国で多く行われており、近年日本でも大学生の英語ディベート大会で採用されることが増えています。

ビジネスの場で行うディベート研修でも、議題を事前に周知して下調べさせる方法と、その場で発表して即興で議論させる方法があります。目的や参加者のレベルに合わせ、適切な形式を選ぶとよいでしょう。

ディスカッションとの違い

ビジネスの場で議論というと、意見交換を意味するディスカッションを思い浮かべる方も多いでしょう。ディベートとディスカッションは一見似ていますが、目的や進め方が異なります。主な違いを整理すると次のとおりです。

- 目的

ディベートは相手を論破して自分たちの主張が正しいと証明することが目的ですが、ディスカッションは参加者全員で自由に意見交換しながら最適な結論を探ることが目的です。

- 役割

ディベートでは肯定・否定の役割があらかじめ割り当てられ、各々与えられた立場で主張を展開します。一方ディスカッションでは誰かに割り当てられた役はなく、各自が自分の意見を述べ、議論の中で考えを修正したり合意形成を目指したりします。

- 結論

ディベートは最終的に勝敗を決めて討論を終了しますが、ディスカッションでは明確な勝ち負けはなく、合意や解決策が導き出されれば終了となります。

要するに、ディベートは敢えて賛否の立場に分かれてゲーム性を持たせることで意見の対立軸を際立たせ、論点を深く掘り下げる手法です。それに対してディスカッションは特定の立場に縛られず、意見をすり合わせて合意形成や問題解決を図るプロセスと言えます。どちらも職場のコミュニケーションにおいて有意義ですが、社員の批判的思考や論理的思考を鍛えるにはディベートの方が適した場面も多いでしょう。

ディベートの流れ

ここでは、一般的なディベートの進行手順を紹介します。公式のディベート大会などでは、以下のような4つのパートで構成されるのが基本です。

1. 立論

2. 反対尋問

3. 反駁

4. 最終弁論

それぞれどのようなことを行うのか、以下に解説します。なお、社内で行うディベートでは時間の都合で反対尋問を省略したり、反駁を一度ずつに簡略化したりする場合もあります。限られた時間内でも双方の主張と反論を経験できるよう、状況に応じてアレンジしましょう。

立論

ディベートの最初に行う立論では、肯定側・否定側それぞれの立場から自分たちの主張を明確に述べます。肯定側はオープニングスピーチとして自らの主張を提示し、否定側は肯定側の立論内容を踏まえて反論を交えつつ自分たちの立論を述べるのが望ましいとされています。

反対尋問

次に、反対尋問では相手側の立論で不明瞭だった点を確認し、その上で論理に矛盾がある部分を指摘して攻撃します。反対尋問のパートでは質問を行う側に主導権があり、相手の発言途中でも遮って問い質して構いません。肯定・否定両者がインタラクティブにやり取りできる唯一のパートであり、相手の主張の弱点を引き出す重要な局面です。

反駁(はんばく)

続く反駁では、相手側の主張に対する反論や、相手からの攻撃に対する再反論を行います。反対尋問で質問されたもののその場で答えきれなかった点についても、この反駁の中で改めて回答し、自分たちの立場を守ります。

最終弁論

最後の最終弁論では、立論〜反駁までの議論の流れを双方で再構成し、最終的に「自分たちの主張の方が正しい」と第三者にアピールします。最終弁論では新しい主張や根拠を追加してはいけない決まりであり、かといって単なる立論の繰り返しにならないよう工夫することが重要です。

ディベートを行う際のルール

円滑で有意義なディベートにするために、あらかじめ押さえておきたい基本ルールがあります。社内研修でディベートを行う場合は、参加者が意見を言いやすくなるよう「これはあくまでゲームです」と前置きして心理的安全を確保するとよいでしょう。また会場の配置は裁判の法廷や議会の討論をイメージし、肯定側・否定側・ジャッジが三角形の頂点に位置するレイアウトにすると臨場感が高まります。議題に会社の実情を反映したテーマを選べば、参加者の関心が高まり白熱した討論が期待できます。それでは具体的なルールを見ていきましょう。

論争可能なテーマを選ぶ

ディベートのテーマは、文字通り賛否の分かれる論争的なものである必要があります。テーマには大きく3つのパターンがあり、例として以下のようなものが挙げられます。

- 政策論題(例:日本の首都は東京から移転するべきである)

- 推定論題(例:小学校のプログラミング教育は効果がない)

- 価値論題(例:目的もなく大学にいくよりも就職したほうがいい)

企業の研修であれば、これらの政策論題を身近な社内制度などに置き換えて応用することも可能です。たとえば「朝礼は不要である」「フリーアドレス制を導入すべきである」といったテーマであれば、参加者にとって関心が高いため熱い論争が期待できます。ただしテーマ決めで注意したいのは、人によって知識量に大きな偏りがある内容は避けることです。専門知識が必要なテーマは詳しい人が一方的に有利になってしまいます。参加者全員がある程度共通の前提知識で議論できる題材を選ぶことがポイントです。

時間制限を設ける

ディベートでは各パートの持ち時間をあらかじめ設定しておきます。たとえば立論・反対尋問・反駁・最終弁論のそれぞれを5分ずつなど、討論全体の所要時間に合わせて時間配分を決めます。時間を区切ることで議論の論点が明確になり、参加者は簡潔に要点を述べる訓練にもなります。

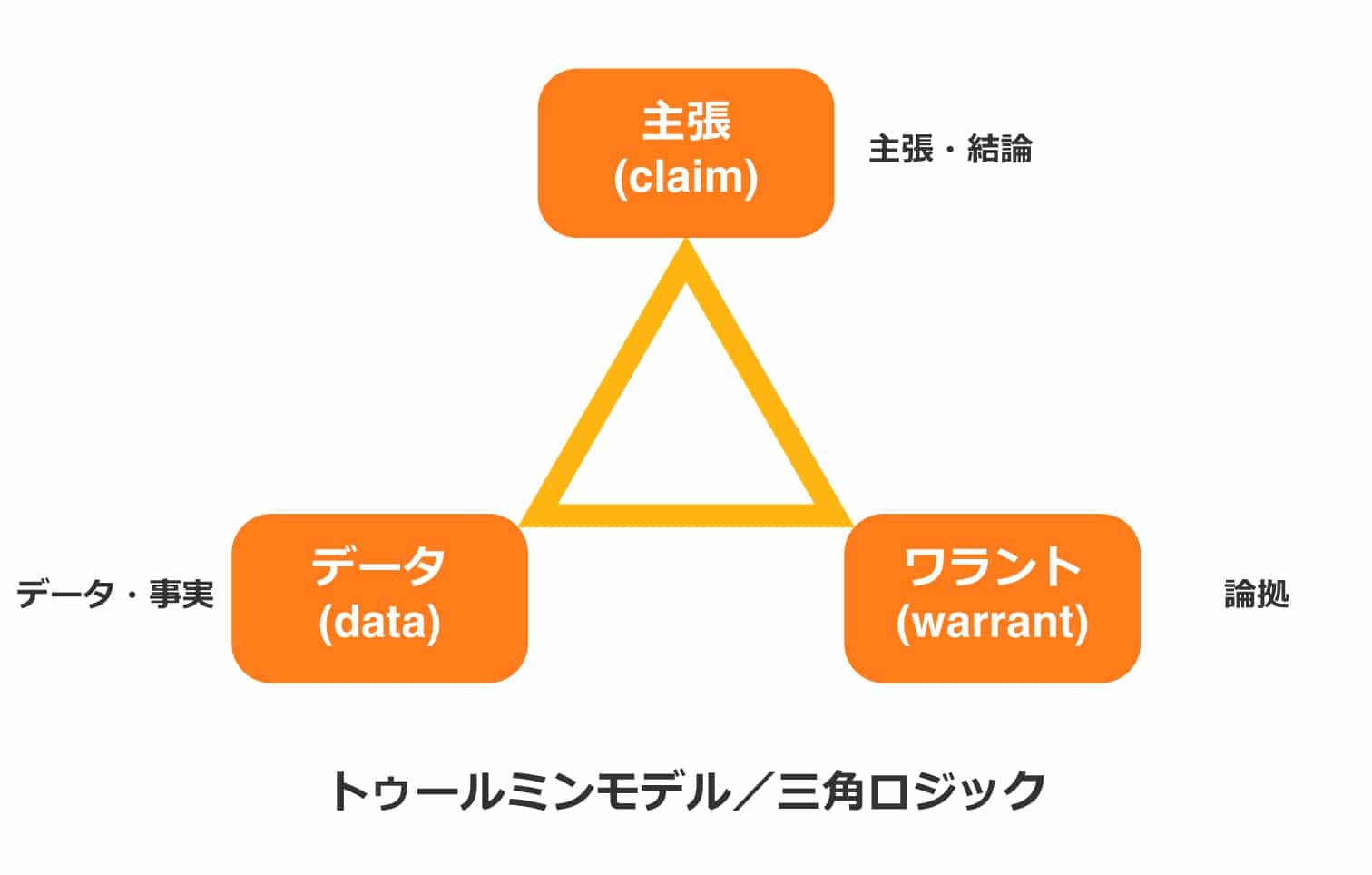

主張には理由を示す(三角ロジック)

ディベートでは単に意見を言い合うだけでなく、主張には必ず客観的なデータと、そのデータと主張を結び付ける理由付けが求められます。この主張・データ・理由付けによる三要素の論理を三角ロジックと呼び、ロジカルシンキング(論理思考)の基本とされています。

<例>

主張:自社の公用語は英語にするべきだ

データ:英語は日本人・外国人問わず全ての社員のTOEIC平均スコアが800以上である

理由:全員が知っている言語なら誰にでも通じるから

内容と人格は切り離す

ディベートでは、意見の内容と話し手の人格を切り離すことが鉄則です。どんなに相手の主張に反対でも、人柄や立場を攻撃しても議論には勝てません。攻撃すべきはあくまで相手の主張を支える論拠の弱さや論理の飛躍であり、人格を批判することは禁止です。

とくに日本人は自分の意見を否定されると「自分自身が否定された」と感じてしまいがちですが、ディベートはあくまで割り当てられた立場の中で意見を戦わせるゲームです。討論開始前に「人格と意見は別物」であることを参加者全員でしっかり確認し、議論中も攻撃する側・受ける側ともにその点を常に意識しておきましょう。

発言・意見の記録を取る

ディベート中は、相手の論理の矛盾を突いて反論するため、また最終的に公平な判定を下すために、お互いの発言内容を記録しておく必要があります。この記録用紙はフローシートと呼ばれ、立論から反対尋問、反駁、最終弁論まで双方の主張と論点が時系列で書き留められます。議論が白熱すると猛スピードで発言が飛び交うため、メモを取らずに聞いていると重要な論点を見失ってしまいかねません。記録を取りながら議論を追うことで、論理の矛盾や抜け漏れに気づきやすくなり、質の高い反論と正確なジャッジにつながります。

クリティカルシンキングを育てるディベートの力

ディベート研修の大きなメリットの一つが、社員の批判的思考力(クリティカルシンキング)を鍛えられることです。社員教育にディベートを取り入れることで、論理的思考力はもちろん、物事を多角的に分析・評価する批判的思考力を効果的に養うことができます。

その理由は、ディベートが証拠にもとづく論証と前提の検証を徹底しなければならないところにあります。勝敗のあるディベートでは、「自分たちが正しい」と相手に納得させるために信頼できるデータを収集し、それを裏付けに筋道立てて説明しなければなりません。また場合によっては、普段自分が反対の立場である意見についても肯定する側に立って議論する必要があります。つまりディベートでは、いつも当たり前だと思っていた前提を疑い、裏付けとなる根拠を論理的に示す習慣が身につくと期待されるのです。

ただし、ディベート教育の効果については、理論的根拠はあるものの、その効果を定量的に実証した研究はまだ限定的であることも事実です。学術研究においても「ディベート学習は批判的思考力育成に効果があると考えられるが、その効果を定量的に明らかにした研究は少ない」と指摘されています。

とはいえ海外では、学生時代からディベートや論文執筆を通じて批判的思考を鍛える教育が一般的です。欧米企業の会議では、「それは本当か?」「他に選択肢はないか?」と徹底的に検証する文化が根付いていると言われます。こうした背景もあり、日本企業において批判的思考力の育成は急務とされています。ディベート研修を導入することは、社員一人ひとりが思い込みにとらわれず事実を見極め、柔軟に課題を乗り越える力を養ううえで有効な施策と言えるでしょう。

さらに、批判的思考力を持った人材が増えれば、社内の議論自体もより客観的で建設的なものになります。仮説や前提の誤りに気づき、正しい方向へ軌道修正できるため、正確で有意義な合意形成につながるのです。ディベートとクリティカルシンキングは相互に高め合う関係にあり、企業の問題解決やイノベーション創出に大きな力を発揮します。

このように、ディベートには社員の批判的思考を鍛える大きなパワーがあります。座学で批判的思考を学ぶだけでは不十分で、体験的かつ実践的に身につけることが大切です。ディベートという実践を何度も経験することで、誰でも少しずつ批判的思考のスキルを体得できるでしょう。ただし、導入後は継続的に効果を評価し、必要に応じて手法を改善していくことも重要です。

ソフィアの社内で行なったディベートの事例

ここで、当社ソフィアが実際に社内で行ったディベート研修の事例をご紹介します。ソフィアでは2020年2月中旬から新型コロナウイルス感染拡大を受けて全社員が完全在宅勤務に移行しました。その状況下で、「このままテレワークを続けるべきなのか否か」についてのディベートをオンラインで実施しました。

というテーマでオンラインディベートを実施しました。

ディベートはあくまでゲームですので、社員は賛成派・反対派の両陣営に分かれて立場上の主張を行います。各陣営は自分の立場を裏付けるデータや論拠を集め、議論に臨みました。これら準備を含めた一連のプロセスそのものが、社員の思考力を鍛えるディベート研修の大切な要素になります。

社内ディベートの狙いは、曖昧な前提や用語の定義をメンバー間で擦り合わせ、普段は意識しない視点や切り口に気づいてもらうことでした。当初、在宅勤務の継続には社員の多くが肯定的でしたが、あえてディベートを行ったことで「社員エンゲージメントや心身の健康への悪影響」「イノベーション創出の阻害」といったテレワークのデメリットにも目が向きました。最終的な討論では「テレワークを続けるべき」という肯定派が勝利しましたが、社員一人ひとりがテレワークの利点と課題を深く考え、認識を新たにする良いきっかけになりました。

このように、ディベートを社内に取り入れることで社員の思わぬ本音を引き出し、多様な視点から考える能力を養うことができます。ぜひ皆さんの会社でもディベート研修を導入してみてはいかがでしょうか?

まとめ

ディベートは、特定のテーマについて参加者が肯定派と否定派に分かれて意見を戦わせ、最終的に勝敗を決める討論形式です。その過程で論理的思考力が鍛えられ、従来とは異なる視点で物事を捉えられるようになる効果も期待できます。

ゲームとして社内研修に取り入れることで、社員は普段より自由に意見を述べやすくなり、議論を通じて思いがけない結論やアイデアが導き出されることもあるでしょう。クリティカルシンキングを含むビジネススキル向上のための手法として、ディベートは有用な選択肢の一つと考えられます。

ただし、ディベート研修の効果については、理論的期待と実際の成果を区別して考えることが重要です。導入時は明確な目標設定を行い、定期的に効果測定を実施して、継続的な改善を図ることをお勧めします。

自社でもディベートを導入してみたいが「何から始めればよいかわからない」「適切なテーマが思いつかない」といった場合は、ぜひソフィアにご相談ください。豊富な研修支援の実績をもとに、貴社の目的や状況に合ったプログラム作りをお手伝いいたします。