人材育成とは?育成における課題や手法、成功のポイントや事例を紹介

最終更新日:2020.09.02

目次

人材育成における目的はさまざまありますが、人材育成によって、社員が自身の業務における課題を主体的に解決できるような行動変容を生み出せるかどうかが重要なポイントです。そのためには、人材育成を集合研修だけに頼るのではなく、社員の個々の課題に合わせて育成方法を最適化しなければなりません。

本記事では、従来の人材育成手法だけではなく、最新の傾向をとらえ、自社の人材育成に活用していくための成功のポイントや成功事例を紹介します。

人材育成とは

そもそも、人材育成とは何なのでしょうか?人材開発との違いや、企業の抱える課題について解説します。

人材育成の定義

まずは人材育成の定義から確認しましょう。人材育成とは、企業が従業員に必要なスキルの習得を促すことです。業績を上げて経営目標を達成するために行われます。

人材育成の目的

「人材育成」の目的をより詳しく定義すると、企業の利益を最大化させることです。人材は、企業の経営資源となります。この大事な資源を効果的に活用して、企業の競争力を効率よく高めることが人材育成の狙いです。

とくに労働人口が減少している日本では、人材をいかに育成していくかがカギとなります。企業では、全社をあげて取り組むべき最重要課題として、人材育成に取り組むケースが多く見受けられます。

人材育成の主要な考え方

上記を踏まえて整理すると、人材育成とはつまり、企業が業績のために従業員に教育機会を与えることです。そして、パフォーマンス高く活躍してもらうことで、育成にかかった労力を回収していくという構造になっています。つまり人材育成は人材投資であり、研修などを提供することで将来的なメリットを追求していくものなのです。

しかし、人材投資は、投資をすればするほどリターンがあるといったシンプルなものではありません。なぜなら現代においては、今の事業から将来の事業を正しく予想することは、非常に難しくなっているためです。また、昨今の日本は、従来の終身雇用が崩壊してきており、育てた人材の離職割合も不透明です。そのため、人材育成について見通しを立てることは、簡単なことではなくなっているのです。

人材育成のこれまで変化

世の中の変化が激しい昨今、必要なスキルも年々変化し、そのスピーディーな動きに人材育成は大きな影響を受け続けています。ここではより詳しく、人材育成がどのような変遷をたどってきたのかを見ていきます。

多様化の時代が到来

さまざまな要素や要求が同時に存在する多様化の時代が到来し、、個人や組織がそれに対応する必要が生じています。

さらに現代では、仕事内容が複雑化しています。新たな技術の導入やデジタル化、グローバルな競争環境の拡大などにより、企業や組織はより複雑な業務に取り組む必要があるのです。それに伴い、業務プロセスや情報の管理、迅速な意思決定、柔軟な対応能力なども求められます。

加えてグローバル化の進展や、人々の移動が容易になったことにより、異なる文化やバックグラウンドを持つ人々が同じ組織やチームで共同作業することが増えています。これにより、異なる視点やアイデアが生まれ、多様な解決策や創造性が促進される可能性がありますが、同時にコミュニケーションや調整の課題も生じます。

上記の要素を抱える現代のビジネス現場では、柔軟性や適応力、共感力などを備えなければなりません。これによって、組織や個人は複数の仕事や役割に適応し、異なる文化やバックグラウンドを持つ人々と協力しながら成果を上げることができます。また、異なる視点やアイデアを尊重し、多様性を活かすことで、イノベーションや問題解決能力の向上にもつながります。

就社から就職へ

昨今の日本では終身雇用制度が弱まり、若年層を中心に、転職して自分のキャリアを切り拓いていくことが当たり前となりつつあります。従来の日本の就職はいわば「就社」を意味していました。しかし、現代では本質的に「就職」と言えるようなかたちになってきています。このような世の中では、育成しても退職してしまう可能性があるため、人材育成の計画を立てるのは困難です。

年功給、職能級、役割等級(実質的職能給)、職務給などの人事制度は、勤務年数や能力、役割によって賃金を決めるもので、従来から日本の多くの企業で取り入れられてきました。しかし人材の流動が未知数であるこの時代に、仕事のできない人を雇用し続けることは難しいものです。成果がないなかで賃金を払うのは、成長を見越した先払いであり、育成して長期的に回収できるなら大きな問題ではありませんが、回収する前に退職されては企業のリスクになりえます。つまり、従来の制度はもはや時代に合わなくなってきているのです。

現代ではむしろ、利益の回収が短期的に行えるため、スキルのある中途採用者を採用する、外部に委託する、正社員以外で雇用するなどの方法が適しています。そしてこの変化は、人事制度の構造にも影響し、階層教育の短期化を促しています。階層教育を全社的に変化させるのは大変な作業である上、従来の制度との整合性が取れるとも限りません。教育の対象は正社員だけに絞るのか、受けていない人をどう扱うのかなど、考えるべきことは山積みです。

時代の流れによるスキルの必要性の変化

時代の流れに伴って、求められるスキルセットは大きく変化しています。この変化をわかりやすく説明するために、古いモデルではありますが、カッツモデルを使用します。

カッツモデルでは、役職やマネジメントの立場を3つに分け、それぞれに必要な能力を「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」という3つの分類に分けています。

・テクニカルスキル

業務を遂行するために必要なスキルです。一例として、業務がデジタル化され、紙からアプリケーション上で行われるようになった場合、デジタルツールの操作やデータ分析のスキルが必要とされます。

・ヒューマンスキル

人と人をつなぐスキルやコミュニケーションスキルです。効果的なコミュニケーションや協力能力、リーダーシップなどが含まれます。

・コンセプチュアルスキル

具体的な事象や問題を抽象的なレベルで捉え、概念化する能力です。戦略的思考や創造性、問題解決能力などが含まれます。

マネジメントの最下層では「テクニカルスキル」が最も重要であり、一方で「コンセプチュアルスキル」の必要性はそれほど高くないとされています。一方、マネジメントの最上層では「テクニカルスキル」はあまり必要とされませんが、「コンセプチュアルスキル」が重要視されます。

しかし、現在の状況を考えると、カッツモデルを現代に適用する場合、斜めの区切り線は垂直になっていると言えます。つまり、すべての階層で3つのスキルが等しく重要視されるようになっています。とくに、テクニカルスキルは日々変化していくため、常に学習と成長が求められます。また、コンセプチュアルスキルを重視してきたトップ層は、テクニカルスキルについて正確な理解を持っていないことが多く、改善の余地があると言えます。

人材開発との違い

人材育成は、人材開発とはどう違うのでしょうか。人材開発とは、そもそも従業員が固有に持っているものを活用してスキルを伸ばしていこうというアプローチです。全員に同様の学習をさせるのではなく、より複雑で細かい学習を用意し、これにより個々のスキルと組織の目的をすり合わせていくのです。

しかし、人材開発も人材育成も、採用、育成、活躍という人的資本として投資であるという点では一致します。経済学者カール・ポランニーは自著『大転換』の中で、「土地」「貨幣」「人」が商品化していくことを見据えて警鐘を鳴らしました。すでに、土地と貨幣は商品化していますが、いよいよ人材も商品になりつつあり、より複雑な問題が今後現れることは容易に想像できます。

日本企業が抱える人材育成の課題

2022年5月に経済産業省が発表した「未来人財ビジョン」は、次世代を担う人材を育成・確保するための政策方針と具体的な施策について示した報告書です。

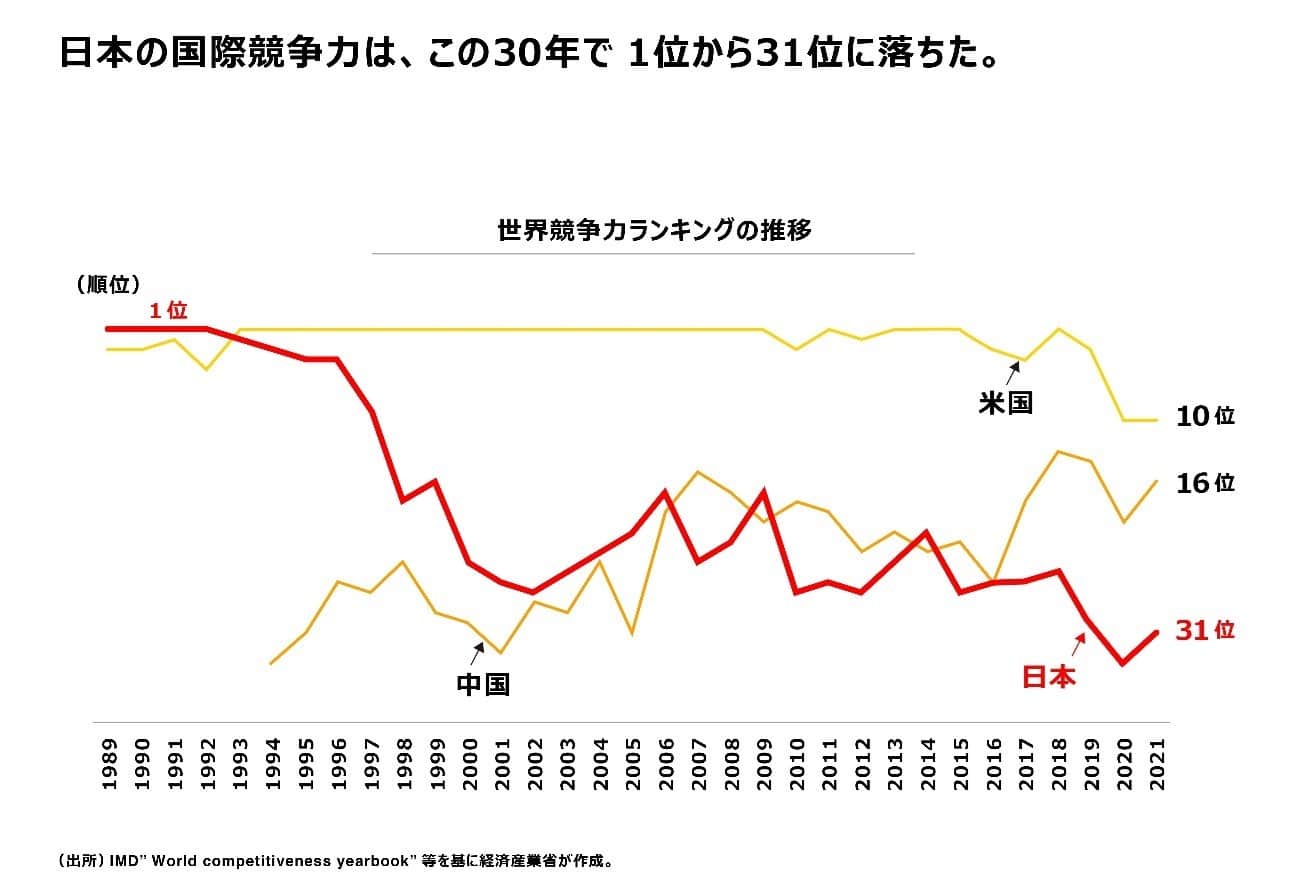

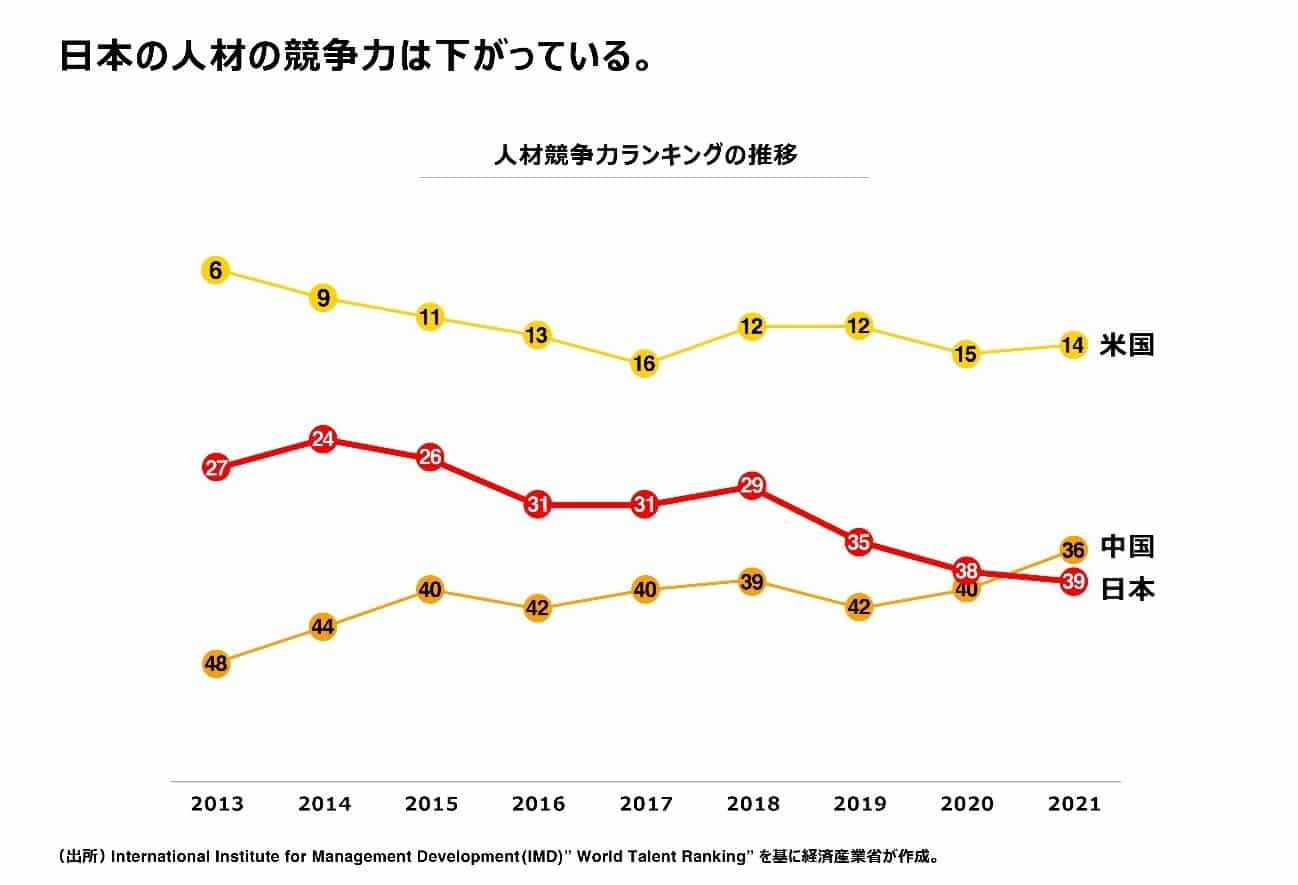

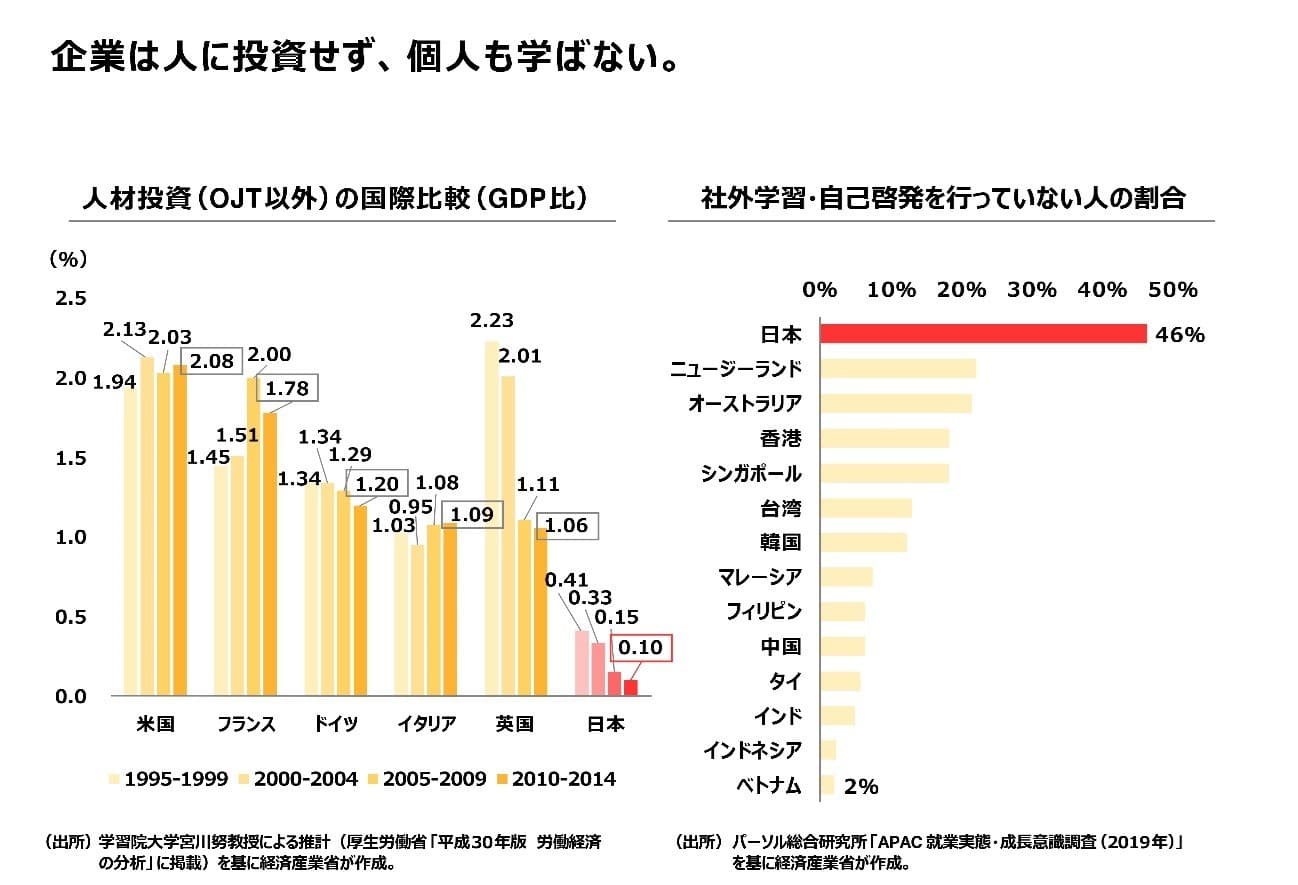

報告書では、現在の日本の競争力の低下を指摘しており、1989年のバブル期には世界競争力ランキングで1位だったのに対し、現在は31位にまで下がっていることが示されています。また、人財投資に関しても、1995年から1999年の期間と現在とを比較すると、投資額は4分の1にまで減少していることが明らかにされているのです。この結果、日本の人財競争力は過去10年間で大きく低下していると指摘されています。

上記のように、現在の日本の企業では、OJT(仕事の現場での研修)に依存している傾向があります。ただし、現代は、デジタル技術や他の技術革新の進展に伴い、OJTを提供する上位者や経験

者の知識や技術も変化しており、下位者や新入社員に対して効果的なトレーニングを行うことが難しい状況です。このため、従来の教育体系に頼った学習機会や定期的な配置だけでは、現在の人材の能力ギャップを埋めるのは困難と言えます。

そのため、上記の数値ギャップを埋めるためには、教育の提供方法に変革が必要です。単純にOFF-JT(仕事場から離れた教育)の費用比較を行うだけでは問題がありますが、デジタル技術や革新的な学習手法を活用することで、現場の経験だけでは得られない知識やスキルを効果的に獲得することが可能です。

人材育成は現場主義で行くというHRBPの台頭

日本における人材育成の課題を受け、企業においてどのようなことを行っていけばよいのでしょうか。現代社会では脱工業化が進み、人的資源はますます重要性を増しています。事実、人材は企業の核心であり、人材の問題解決は現場主導で行いながらも、同時に経営陣と協力して全体最適化を目指すことが重要です。したがって、人事部門は経営層と連携し、人材の細かな問題を解決しながらも、戦略的な人材管理を行う必要があります。

これまでの長期的な人材戦略や人事制度、研修体系に基づく成長促進の手法は、理論上は妥当であるものの、既に崩壊の兆候を見せています。企業は、より細かな事業単位のレベルで人材問題を解決する必要性に直面しており、求める人材の理想も変えなければならない場合もあります。

このような状況において注目されるのがHRBP(Human Resource Business Partner)です。具体的には、HRBPは経営層と連携し、経営戦略に沿った人材戦略を策定・実行する役割を担います。現場からの課題やニーズを把握し、それを経営層に伝えることで、人事戦略や人材育成の方針を適切に決定することが求められます。HRBPは、現場と経営の間に立ち、現場の課題やニーズを経営層に伝える役割がある言えるでしょう。

人材育成を行う前に設定しておくべきこと

では、具体的に人材育成を始めていくという場合に、どのような取り組みを行うべきなのでしょうか。実践に移すための具体的な項目をピックアップし、それぞれ解説します。

現場と経営において必要な人材像を設定する

理想の人材像を設定するところから、まずは始めていきます。コアとなる人材がそれぞれどのような役割を持ち、どのような知識やスキルを必要とするのかを具体化していきましょう。同時に将来会社の中核を担うべきコア人材候補者について、理想像に基づいたキャリア形成プラン、マネジメントプランを策定していきます。

個別に適したアプローチ方法の選択

理想像を確立できたら、個別にどうアプローチしていくのか、最適解を探ります。従来のイベント型ではなく、継続するプロセスとして学習機会を提供するには、ラーナーエクスペリエンスデザイン(LXD)の考え方が参考になります。たとえば、マイクロラーニングコンテンツをはじめとしたデジタルラーニングを導入すれば、パーソナライズされた学習が可能になります。このように、適切なプログラム・指導をもとに、学習者自身が主体的に目標をもって学べるよう、学習を「体験」として組み立てていく工夫が重要です。

タレントマネジメントシステムを整備する

人材に関するデータを統合し、一元管理するのがタレントマネジメントシステムです。タレントマネジメントシステムを整備できれば、人材開発に取り組む際に社員一人ひとりに対して必要なアプローチを選べます。Eラーニングか、上司との対話か、集合研修か、または産業医との面談か、その時々で手法を適切に選べるようになり、人材育成が効率化できます。

人材育成の手法

従来の人材育成手法を大きく分けると、OJTとOff-JT、自己啓発があります。

Off-JTは主に会社の制度として組み込まれ、これまでは職位階層ごとに行われる階層別研修、通信講座などの福利厚生的な自己啓発プログラムなどが主流でした。これらは、「研修」形式で行われるものであり、研修の内容が日常の業務や課題に沿っていなかったり、学んだことを業務に適応することが難しいというケースも多くの企業で見られます。

階層別研修を例にとれば、人事部門主導で、職位横断で共通の研修を実施するのが主流で、一般的なビジネスの理論やスキルの研修を行う、あるいは企業ごとのルールなどに沿った研修を行うというケースが多いようです。

一方、人材の成長に寄与する割合として、研修が果たす役割は10%という調査結果もあります。

これは米国のリーダーシップ研究の調査機関ロミンガー社の調査結果によるものです。同社が、リーダーシップが発揮できている経営幹部に対して「どのようなことが成長に役立ったか」という調査を行ったところによると「70%が経験、20%が薫陶、10%が研修」であることが分かったというのです。

この事実から、人材育成は、研修プログラムのみを設計するのでなく、合わせて経験をデザインすることが重要であることが分かります。

変わりゆく人材育成手法

では、現在、人材育成はどう変化しているのでしょうか。

世界全体の人材育成担当者や組織に大きな影響を及ぼす、ATD(Association for Talent Development 以下ATD)の国際会議で話題になっている主なトピックスは以下の3点です。

- 従業員の個々の課題に、どのように個別化して対応するのか

- どのように継続して学習してもらうのか

- プログラムデザインから経験のデザイン

- ゲーミフィケーションを取り入れる

それぞれ、次に詳しく解説します。

1.従業員の個々の課題に、どのように個別化して対応するのか

個々に合わせた育成方法を行う上で欠かせないキーワードが、「パーソナライズドラーニング」と「アダプティブラーニング」です。「パーソナライズドラーニング」は、学習対象者の興味、経験、好みの学習方法、その他の要因に合わせたインストラクションを、個々の学習対象者に提供する手法です。

また、「アダプティブラーニング」は、AIなどのテクノロジーを使って、個々の学習者の学習状況や理解度を分析し、それに合わせてコンテンツや方法を適合させることです。こちらは、「学ぶ内容や組み合わせを個人ごとに最適化する」方法です。

2.どのように継続して学習してもらうのか

従業員に継続的に学習を行ってもらうためには、「マイクロラーニング」が重要なカギを握ります。

「マイクロラーニング」は、1回5分程の動画や、細分化されたWebコンテンツなどの教材を使って学ぶ方法です。学習者は、スマートフォンなどで、好きな時に好きな場所で学習できます。仕事の合間や移動中などのすき間時間を利用して気軽に学習することが可能となります。

マイクロラーニングは短時間で構成されていることから、反復学習がしやすいため、学んだ内容が記憶に定着しやすく、高い学習効果が期待できるメリットもあります。反復学習、または分散学習とは、一般的には「忘れかけたころに再学習する」を意味します。企業の人材育成においては、コンテンツを細切れにする、同じ内容を飽きないように工夫して継続的に短いプログラムコンテンツを提供しながら学習させる=「マイクロラーニング」ということになります。

3.プログラムデザインから経験のデザインへ

より効果の高い人材育成を実施するためには、研修プログラムのみをデザインするというより、経験から何を学んでもらうかを想定し、育成の全体像をデザインする必要があります。

経験のデザインについて具体例を紹介していきます。

「プロジェクトベースドラーニング」は、複雑な課題や挑戦しがいのある問題に対して、生徒が少人数のグループでの自律的な問題解決・意志決定・情報探索などを通じて解決を目指す学習方法です。これはカナダのマックスター大学において、教育学者ジョン・デューイ氏によって開発された学習理論で、学習者が主体的・能動的に学ぶ「アクティブラーニング」を実現する手法の1つとして注目を集めています。

「プロジェクトベースドラーニング」を取り入れた研修は、適切な事例問題の提示や基本的な説明を行うなど、学習支援(ファシリテーション)の提供が欠かせません。

このように、最近の研修においては、従来の集合研修の「講師」が、「コンサルタント」や「コーチ」という役割に変化してきています。

日本では馴染みがありませんが、海外では、個人向けのキャリア開発を主務としたアドバイザー職が職業として確立されています。これは、個人のキャリアのゴールから逆算し、どんなコンテンツをどのくらい学習し、どこで経験を積み、ゴールの達成に向かうのか、ということをアドバイスする職業です。プログラムやコンテンツのみを設計するのではなく、経験も合わせてデザインする、という考え方になります。

そのため、プロジェクトベースドラーニングや、インフォーマルラーニングと近い考え方であり、後述するラーナー(学習者)ジャーニーマップを設計することと等しい仕事といえます。

4.ゲーミフィケーションを取り入れる

ゲームの要素を研修に取り入れ、没頭して集中できる空間を作る手法(ゲーミフィケーション)の効果も注目を集めています。

ATDによる「仕事におけるゲーミフィケーションの調査」では、適切に設計されたゲーミフィケーションに基づくトレーニングは、学習者の積極性を高め、動機付けにつながるとされており、組織と学習者の両方に役立つものだと報告されています。

ゲーミフィケーションには決まった形があるわけではなく、勝ち負けが明確なディベートなどもゲーミフィケーションに含まれます。

エンプロイージャーニーマップ→ラーニングジャーニーマップがカギ

そもそも社員のエクスペリエンス(経験)から、エンゲージメントの向上や、人材の能力アップなどにつなげるためには、エンプロイージャーニーマップの作成が必要です。

エンプロイージャーニーマップを作成する際のポイントは、社員の目線から考えることです。

新入社員を例に考えると「入社したときに自分はどんなことを期待するか」「入社して自分はどんな問題に直面するか」「それらの場合に自分はどんな心理状態になるか」といったものです。従業員の立場になって彼らが遭遇する体験を快いものへと改善していくために、エンプロイージャーニーマップが役立つのです。

人材育成の観点では、エンプロイージャーニーマップをさらに細分化した、「ラーニングジャーニーマップ」が有用です。これらは入社(新卒・中途)の際のオンボーディング期間や、管理職の登用の際などに用いられます。

「ラーニングジャーニーマップ」は、オンボーディングを達成したのはどういう状態か、仕事上の問題の解決に必要なスキルはどんなもので、どのように活用するのか、といった要素を「学習者の経験(ラーナーエクスペリエンス)」という視点から導き出して、ラーニングの全体像を描いたものです。

企業における人材育成の事例

ある企業の管理職候補(30代~40代)の次期管理職育成研修を、ラーナーエクスペリエンスの観点から「研修参加前(現場・日常)」「研修参加(非日常)」「研修参加後(現場・日常)」の大きく3段階に分けて、ラーニングジャーニーマップを設計した事例です。

各段階では、受講者、およびその上司の情動(感情の動き)をあらかじめ想定し、その情動に合わせて施策を展開しました。とくに「研修参加前」と「研修参加後」の設計が重要になります。

「研修参加前」については、受講者の感情の動きはネガティブなことが多いため、研修を受ける意味合いや期待について発信しながらも、社員の心持ちを探ることが重要です。そこで、経営トップのメッセージをビデオで配信したり、キャリアや研修に関する事前アンケートを行い、受講者の期待感を調査したりしました。

また、研修の実施においては、受講者の上司をしっかりと巻き込むことが必要です。事前アンケートを踏まえて、上司と受講者との1on1を実施することで、「研修参加前」の受講者と上司のコミュニケーションを意図的にデザインしました。

「研修参加後」は、受講者の情動は、再びネガティブに転じる、もしくは研修の記憶が薄れていくため、受講者と上司のコミュニケーションを再設計すること、そして、受講者同士が情報共有できる場を設計することが重要です。

事後課題を現場で活用する前提の内容にし、受講者同士で結果を共有できるコミュニティをオンライン上に設けたことで、それぞれの上司からのフィードバックや研修講師からの継続的アドバイスを受講者同士で共有することにつながりました。

また、このようなラーニングジャーニーマップを機能させるには、対面でケアし切れないコミュニケーションをシステムで補完していくことが理想的です。この事例では、Office365の機能を使用し、「研修参加前」のトップメッセージはStreamで、事前課題はLearn365(旧LMS365)を使用してeラーニングを実施しました。

また、「研修参加後」の受講者同士の共有は、Yammer、プレゼンテーションの共有はShare point onlineで対応しました。

組織開発と人材育成に同時に取り組む必要性

いくらスキル・知識を身につけても、職場ですぐに活かせるわけではありません。例えば社員がロジカルシンキングを勉強し、実践しようと考えても、現場に戻って実践できるかどうかは別の話です。研修を受けた社員が動機付けされて、実際にイノベーティブな提案をしようと思っても、変化に消極的な職場であれば革新的なアイデアは淘汰されていってしまうでしょう。

現実の世界は、研修内のビジネスゲームのようにうまくはいきません。

組織ぐるみで一斉に研修を受けることができれば変わるかもしれませんが、現実的には不可能です。

つまり人材育成と組織風土・スタイル変革は連動させながら推進していく必要があるのです。

まとめ

人材育成によって、社員が自身の業務における課題を主体的に解決できるよう、行動変容を生み出していきましょう。そのためには、集合研修だけに頼るのではなく、個々の課題に合わせて育成方法を最適化することが大事です。

人材育成は、世の中の変化に伴ってさまざまな変容をたどってきました。変化を捉えて理想の人材像を確立し、その理想像に沿って学習を「体験」としてデザインすると、効率よく成果にたどり着けます。組織開発と両輪で行いながら、企業の人材価値を高めていきましょう。

関連サービス

- 研修・ワークショップ ―実践型研修とアフターフォローで学習効果を高める―

- ICTシステム活用支援 ―課題解決や目的達成に最適なシステム導入のお手伝い―

- イベント企画運営 ―企画力と事務局サポートで記憶に残るイベントを実現―