忖度ってダメなの? ~見えないスキル「ポジソン」で組織を動かそう

最終更新日:2018.07.18

【この記事のポイント】

・忖度なく率直に意見を主張することが、必ずしも組織にとってプラスに働くとは限らない

・忖度には、「ポジティブな面」と「ネガティブな面」がある

・組織変革には、全社的な視点を持ち、皆が快く前進するために相手のことを推し量る「ポジティブな忖度」が必要である

ちょっと前だろうか、「ダークサイドスキル」(木村尚敬/日本経済新聞出版社)という本が話題になっていた。何気なくオンラインショップをチェックしていたときに、新刊としてレコメンドされたその本を、クリックしないわけがない。

この本では、ビジネスを進めるためにはきれいごとだけでなく、「裏の顔」を持って周囲の人を動かしていくスキル(ダークサイドスキル)が必要であると語られている。読み進めるうちに、私が日々組織変革・風土改革の現場で実感し、戦っていることが言語化されていることに気付き、少しだけ自分を認めてもらったような気がしてうれしくなった。

組織を変えるプロジェクトを推進していると、実に様々な人に出会う。イケイケどんどんで、前向きに応援している“風”の人、周囲の声には耳も貸さず、自分の正義を押し通そうとする人、過去の成功体験に執着し“変わる”ことを遠ざけてスルーする人、「あの人がこう言っていた」と噂話でかき乱す人、今がチャンスと関係ないことでも「変革だ!」とこじつけて自分だけ果実をとろうとする人、“変わる”という臭いを感じただけで誰彼かまわず噛みつく人、そして冷静に状況を俯瞰しながら的確に必要な行動をとる人。

誰と一緒に動くべきかは、言うまでもない。しかし、“変わる”、“変わろうとする”タイミングには、それまで築き上げてきた組織文化の負の部分が増大し、カオス度が増す。おなかが痛くなるくらいの“超”カオスだ。

そんな状況において、ときどき出会う“途中から登場する”タイプがいる。

社内にはないスキルを持っていたり、会社が新たに取り組みたいことを異分野で成功させた経験がある中途入社社員など「外から来た人」だ。しかし残念なことに、この人たちの中には、「自分は論理的で、経験もあるので、正しい」という絶対的な自信や輝かしい実績とは裏腹に、プランがうまく進まないケースがある。

彼・彼女の言い分がどんなに正しくても(正しいと本人が認識していても)、周囲からの協力を得ることができないことがある。そして、「この組織は、本当にダメだ、腐っている」(というような)渾身のフレーズを残して去っていくのだ。(もちろん、組織にも排他的なところがあることは、間違いないが)

上記のタイプは、多くの場合、

・会社の直近の歴史・過去を否定し、文化を一刀両断する。(本人は改善点を述べているつもり)

・自分の正義を振りかざし、反対意見を言ってくれる人の意見には耳を貸さない。(プロパー社員の言うことは、悪だと思っている)

・うまくいかないときは、他部門が言うことを聞かないせいだ、と言い張り、なぜうまくいかないかを冷静に分析しない。

・自分のセオリーに合致しないことは、一蹴する。

こんな行動をとりがちだ。

極端に書いているが、これが、彼・彼女らがつまづく要因を現していると思う。組織の中をうまく歩いていないのだ。

こんな光景を目にしてきた私には、冒頭の「ダークサイドスキル」にピンとくるものがあった。

一方で、組織の中をうまく歩こうとしすぎた結果、自己利益ばかりに目がいってしまうケースがある。少し前に話題になった「忖度」などは、まさにそのいい例だろう。先日、当社で開催しているTGIF(Thank God It’s Friday ソフィアなんでも話す会)において、この「忖度」という言葉がテーマにあがった。

「忖度って、ダメなの?」こんな問いかけから議論が始まった。

明らかに無駄な業務やサービスが「上役が気に入っているから」という理由でいつまでもなくならない、提案が上申されるうちにまったく別物になってしまった、というお客様の声を私たちはよく耳にする。いわゆる「忖度」が問題を引き起こしているのだ。

しかし、「忖度」という言葉の本来の意味は何なのだろう。森友・加計問題をきっかけにまたたく間にバズワードとなり、「2017年ネットバズワードランキング」では第4位、2017年の新語・流行語大賞にまで選ばれている。道理で、自虐的に使う担当者が多いわけだ。

しかし、本来の言葉の意味を調べると、「忖度」とは「他人の心中を推しはかること。推測」(小学館『現代国語例解辞典』第四版より)を指すそうだ。単に相手の気持ちを推測するという意味しかないのだが、現在はネガティブなニュアンスで使われている。

すっかり忖度=悪、という風潮が強まっている現在。

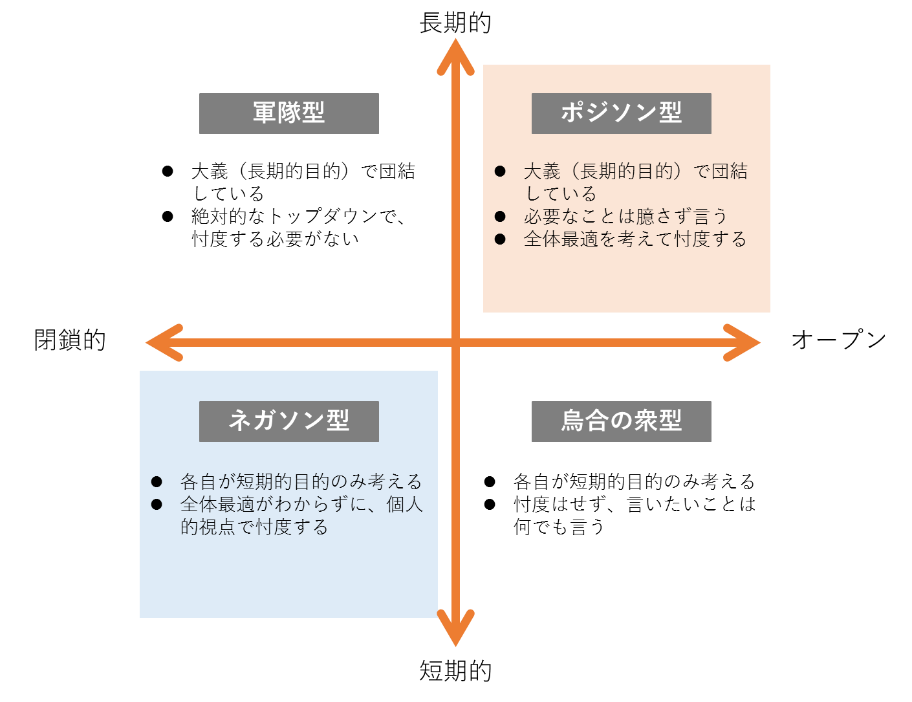

しかし、「まったく忖度のない組織」ってあるの?それって、どうなの?という議題が投げられ、ソフィアTGIFでは、忖度の利用状況の整理を行った。それが、以下の図だ。

この整理が正しいかどうかは別として、忖度には、ポジティブな面とネガティブな面があることに着目した。組織の長期的なビジョンや目標に向かって取り組む際、上司だけでなく、周囲が気持ちよく前進できるように動くことも「忖度」と呼べるのではないのだろうか。優先順位を下げた取り組みや対象者に対しても、悪い気を持たずに進んでもらうために“うまく”説明することも「忖度」ではないのだろうか。これからますます変化が激しくなる事業環境において、実はポジティブな忖度が効果的に働く「ポジソン型組織」こそ、目指すべき状態なのではないだろうか。

変わることは、時に鋭利な刃物になって、努力する人を傷つけることもある。傷つけられた人は、それから先前向きに変化を捉えられるだろうか。

言いたいことを言い合うだけでなく、全社的な視点を持ち、皆が快く前進するために、相手のことを推し量ること――ポジソンが変革には必要なのではないだろうか。

ずいぶん端折ったが、TGIFではそのような議論が交わされた。しばらく「ポジソン」「ネガソン」というキーワードが社内で流行したことは言うまでもない。

冒頭の「ダークサイドスキル」にも、“うまくやる”こと、戦い方が書かれていた。

これから組織を変えようと思っている人には、ぜひこの本をお勧めしたい。そして、ポジティブな忖度=ポジソンをする組織を目指してもらいたいと思う。

「自分の会社は忖度ばかりでダメだ…」

そんな嘆きばかりでなく、「この取り組みを前進させるには、あの部署にもポジソンが必要だよね」「いいね、ポジソンだね!」という言葉が飛び交う組織が少しでも増えたら、社会はもっと楽しくなるはずだと思う。

関連サービス

- 調査・コンサルティング ―さまざまなデータから、課題解決につながるインサイトを抽出―

- メディア・コンテンツ ―読者と発信者、双方の視点に立った企画、設計―

- イベント企画運営 ―企画力と事務局サポートで記憶に残るイベントを実現―