経営理念が浸透しない原因は?浸透を成功させる5ステップを徹底解説

最終更新日:2025.10.28

目次

社員の価値観が多様化し、働き方も変化する中で、経営理念を社員に浸透させることはますます難しくなっているのではないでしょうか。しかし、経営理念が浸透すれば社員の行動が変わり、組織風土の改革や企業変革にもつながります。そこで本記事では、経営理念が浸透しない要因と、社員の共感を得ながら経営理念を浸透させる5つのステップについて解説していきます。

経営理念とは何か?

そもそも経営理念とはどのようなものなのでしょうか。経営理念とは、企業トップ(創業者や経営者)が示す企業経営における自社のあるべき姿や価値観のことです。

これは「企業自身の行動を正当化するためのひとつの枠組み」ともいえるでしょう。例えば、経営理念に「顧客の課題解決」を掲げる場合と「社会課題の解決」を掲げる場合とでは、企業活動が影響を与える範囲や深さが異なってきます。

経営理念はしばしば企業理念と混同されますが、両者は少し性質が異なります。企業理念(Corporate Philosophy)が企業の存在意義や不変の価値観を示すのに対し、経営理念(Management Philosophy)は経営者が経営判断の際に重視する考え方であり、外部環境や経営者の交代に応じて変化することがあります。つまり企業理念が創業から受け継がれてきた普遍的な「軸」だとすれば、経営理念はそれを踏まえて時代や環境の変化に合わせて見直される指針なのです。

実際、近年では企業を取り巻く社会環境の変化に応じてSDGsやESGなどグローバルな目標・基準への対応も求められ、経営理念の内容にも影響を与えています。歴史的には、渋沢栄一氏の著書『論語と算盤』で語られているように、企業は利益追求(算盤)だけでなく社会的な役割(論語)も両立させる必要があるとされています。経営理念もまた環境や社会からの要求に合わせて進化する生きた指針であり、企業の存在意義や使命を言葉にしたものと言えるでしょう。

経営理念の浸透がもたらす効果・メリットとは?

経営理念を浸透させることは企業経営に様々なメリットをもたらします。経営理念が社員一人ひとりにまで行き渡り腹落ちすると、社員や組織にもたらされる主な効果は次のとおりです。

社員の行動指針になる

経営理念は「我が社の経営はかくあるべき」という思いを示したものです。理念が浸透すれば社員はその「あるべき姿」に沿って腹落ちした状態で自主的に行動するようになるでしょう。言い換えれば、経営理念への共感が社員の自律的な行動を引き出すのです。

組織が大きくなると業務を効率化するため分業化・ルール化が進みがちですが、理念が共有されていれば細かな管理をしなくても各自が判断し行動できるようになります。こういった状況は往々にして、従業員が何のために働くかを見失いやすくし、社員が自主性を失うきっかけをつくりがちです。

アメリカの経済学者であるラリー・E・グレイナー氏は「ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー」に掲載された論文において「企業成長の5段階説」を提唱しています。この5段階説によれば、社員が自主性を失うと企業は大企業病に陥りやすくなることが指摘されています。経営理念に沿った行動が社員に定着することで、いちいち管理せずとも企業活動が回る状態を作ることが可能になるのです。

社員のモチベーションやエンゲージメント向上

経営理念が浸透した状態とは、社員が自社の理念に共感し意欲が高まっている状態でもあります。自社の理念を「良いものだ」と腹落ちして理解し、日々の業務で体現しようとすることで、仕事への意義ややりがいを社員が実感できるようになるでしょう。その結果、社員のモチベーションが上がり、生産性向上にもつながります。

ただし、理念浸透の取り組みさえ行えば自動的に士気が上がるわけではありません。社員の状態に合わせた施策で感情や意識に働きかけることが必要である点には注意が必要です。

組織風土改革と企業の成長

経営理念の浸透は社員の行動を変えることにつながり、ひいては組織風土の変革や企業そのものの変革にもつながっていきます。社員一人ひとりの価値観や行動様式が理念に沿って変わっていくことで、会社にとっての「当たり前」が次第に良い方向へ書き換わり、最終的に企業全体の成長につながるのです。

経営理念に基づく企業成長は単に業績が上がることだけを指しません。仮に「経営理念の浸透=企業成長=業績向上」と短絡的に捉えてしまうと、「業績さえ上がればそれが理念の体現だ」という本末転倒な状況にもなりかねません。本来、経営理念とは企業活動を通じて組織や社員が学習し続けるプロセスを形作るものです。したがって理念浸透の度合いを測るには、業績指標だけでなく社員の意識や行動の変化など複数の観点が必要になるでしょう。

なお、経営理念の浸透は社員の定着率(離職率の低下)にも影響します。社員が理念に共感し「この会社で働き続けたい」と感じる職場環境は、人材流出の防止や優秀人材の確保にもつながります。

最近はEVP(Employee Value Proposition)という考え方が広がりつつあります。EVPとは従業員に対して企業が提供できる価値のことで、給与や福利厚生だけでなく企業理念やカルチャーといった非金銭的価値が重視される概念です。経営理念の浸透はまさに従業員への非金銭的な価値提供であり、人材の確保・定着にも大きく影響しているのです。

なぜ経営理念の浸透は難しいのか?

多くの企業が経営理念の浸透に課題を感じています。経営理念そのものを策定していない企業は少ないものの、「思うように理念が浸透しない」と悩む企業は数多く存在するのではないでしょうか。

弊社ソフィアが2024年に実施した調査結果でも、社員が自社の経営目標や戦略の内容を「十分把握している」と答えた割合はわずか8%、「十分共感している」は9.9%にとどまりました。このように、多くの企業で理念浸透が進んでいないのが実情です。経営理念の重要性は広く認識されているものの、形骸化して掲げられたまま社員の日常行動に落とし込めていないケースも少なくありません。

では、なぜ経営理念の浸透はこれほど難しく、今後さらに難しさが増すと考えられるのでしょうか。その背景にはビジネス環境と働き方の大きな変化があります。雇用の流動化や人材の価値観の多様化が進み、さらに「不確実性(VUCA)の時代」とも呼ばれる外部環境の激変によって、かつて有効だった成功パターンが通用しにくくなっています。過去に成功した戦略や、成功した他社の戦略・戦術を真似しても効果が望めなくなりつつあります。

一昔前であれば、終身雇用を前提に「会社が社員の面倒を一生見る」関係性のもと、社員は黙っていても会社にとどまりました。しかし現代では転職や独立が当たり前になり、企業は社員に選ばれる立場です。そのような環境下で社員に長く働き続けてもらうには、経営理念を組織に浸透させて従業員の共感を得、「この会社で働きたい」と思ってもらうことが不可欠なのです。

さらに、日本でもEVP(Employee Value Proposition)の考え方が広がりつつあります。EVPとは前述のように企業が社員に提供できる価値のことで、金銭面にとどまらず働きがい・企業文化など非金銭的な報酬を含みます。EVPでは賃金や福利厚生と同じくらい経営理念やカルチャーが重要な位置を占めるため、経営理念の浸透具合は人材採用・定着の成否にも直結します。つまり、経営理念の浸透は人材の確保にも大きく影響しているのです。自社のビジョンや価値観に共感し愛着を持った社員は離れにくく、結果として組織の安定と成長につながるでしょう。

このように、経営理念浸透の難しさには環境要因(人材市場や社会の変化)と社内要因(後述する社内での伝え方や仕組みの問題)の双方が関わっています。

経営理念が社内に浸透しない主な原因は?(3つの要因)

企業内で経営理念がうまく浸透しないのは、どのような原因によるのでしょうか。ここでは経営理念が社内に浸透しない主な原因を3つ解説していきます。

原因1:経営理念をうまく策定できていない

まず一つ目の原因は、経営理念そのものの策定が不十分であることです。いくら浸透施策を頑張っても、根本の経営理念が曖昧であったり自社の現状に合っていなかったりすれば、社員に浸透させることはできません。

経営理念が浸透しない企業では、そもそも理念の内容がわかりづらいケースがあります。例えば「人権を尊重する」「礼儀正しく」など一見良さそうな言葉を並べても、抽象的すぎて社員によって解釈がバラバラになってしまいかねません。「人権を尊重する」という理念だけだと、社員によって解釈に幅が生じてしまいます。「礼儀正しく」も同様に、どういった行動が礼儀正しいのかわかりづらいでしょう。

浸透する経営理念を策定するためには、社員が理解・共感しやすく覚えやすい具体的な内容にする必要があります。

また、経営理念が時代に合っていない場合も浸透の妨げになります。創業当時から一度も理念を見直していない企業では、ビジネス環境や社会の要請が変化した現在にそぐわない理念が掲げられている恐れがあるでしょう。実際に経営理念を大きく変更することは多くありませんが、市場や顧客の状況変化に合わせて理念の内容をアップデートする姿勢も重要です。先が見えないVUCAの時代だからこそ、自社の存在意義や使命を改めて捉え直し、必要に応じて理念を再定義する柔軟性が求められます。

経営理念の根幹となる部分(自社の使命や価値観の核)は社内でじっくり考えるべきですが、言葉の表現やデザイン作成などは外部のコンサルタントや制作会社に委託する選択肢もあります。ただし丸投げは禁物です。外部任せで格好いい理念を作っても、自社の独自性や経営者の想いが反映されなければ社員の共感は得られにくいでしょう。経営理念を作っただけで満足してしまい、その後全く浸透できず形骸化してしまった企業は数えきれないほど存在します。経営理念の策定段階から社内メンバーが関与し、自社らしさをきちんと織り込むことが浸透への第一歩です。

原因2:経営理念の内容が社員に周知・共有されていない

二つ目の原因は、せっかく策定した経営理念を社員にしっかり伝えていないことです。経営理念を額縁に入れて社長室や廊下に飾ったままになっており、肝心の社員は理念の内容すら知らない――これは経営理念の浸透ができていない企業でよくある事態ではないでしょうか。

社員側としては「経営理念なんか知らなくても日々の業務は回る」「目の前の仕事を片付けるほうが大事」と感じがちで、上から理念だけ押し付けられても反発心が生まれてしまいます。そのため、ただ研修で理念を暗記させたりポスターを貼ったりするだけでは不十分です。

必要なのは、従業員が経営理念の価値を実感できるような体験を社内で積み重ねることです。単に外部講師を呼んで理念を一方的に教え込むのではなく、社員自身が「この理念は大切だ」と感じられるような取り組みを設計する必要があります。たとえば自社の理念に関連したワークショップやディスカッションの場を設けて、社員が自分の言葉で理念を語り合う機会をつくるといった工夫です。上から理念を押し付けるのではなく、社員に共感を得てもらうための体験をデザインすることが重要と言えるでしょう。

さらに、経営理念の背景や策定に至った経緯を伝えることも欠かせません。理念そのものだけ掲げても響かない場合、なぜその理念を掲げるに至ったのか、どんな想いが込められているのかを共有する必要があります。たとえば「安全第一」という理念なら、過去の事故事例や安全管理の重要性など背景ストーリーを語ることで初めて社員の腹に落ちるものです。経営理念を社内に浸透させる際には、その理念が生まれた背景や込められた意図を十分に理解してもらう工夫が求められるでしょう。

原因3:経営理念を行動・評価レベルに落とし込めていない

三つ目の原因は、経営理念を社員の日々の行動レベルや人事制度にまで落とし込めていないことです。いくら立派な理念を掲げ社員に周知しても、実際の業務でどのように体現すればよいかまで具体化されていなければ浸透は進みません。社員が経営理念に沿った行動を取った際に「会社から評価された」と実感できるような仕組みづくりまで設計することが必要です。

評価される成功体験を得ることで、社員は経営理念に基づいた行動を「気持ちいい」「また実践したい」と感じるようになります。逆に言えば、経営理念を行動・評価の仕組みにまで落とし込めていない企業では、この成功体験が積めないために理念浸透が進まないのです。

経営理念を浸透させるには、経営理念に沿った行動を促し、評価・報奨する制度を取り入れることが有効です。例えば人事評価の項目に「企業理念に沿った行動」が盛り込まれていると、社員も理念を意識して業務に取り組むようになるでしょう。また、経営理念に沿った優れた取り組みを表彰する制度を設けるのも良いでしょう。表彰制度や社内表彰イベントによって理念体現行動を称賛し周知すれば、社員のモチベーションが上がるとともに他の社員への刺激にもなります。

経営理念を浸透させるには?効果的な5つのステップ

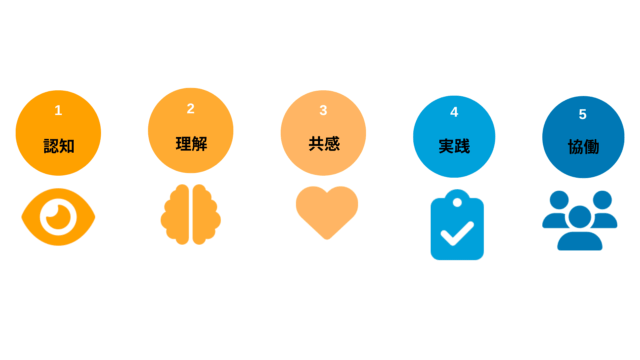

それでは、実際に経営理念を社内に浸透させるにはどうすれば良いか、具体的な方法を考えてみましょう。弊社ソフィアでは、社員の感情や意識・行動の状態に合わせて浸透シナリオを設計するフレームワークとして「Emotional Experience Design(EED)」を活用しています。これは従業員一人ひとりの心理状態の変化に沿って共感を醸成し、行動への動機付けを行うアプローチです。EEDの考え方に基づき、経営理念を会社に浸透させるプロセスを5つのステップに分解して解説していきます。

ステップ1:認知(経営理念を知ってもらう)

まず第一に、社員に経営理念の存在を認知してもらうことが出発点です。これは当たり前のようですが重要なステップです。苦労して策定した経営理念も、社員がその存在すら知らなければ浸透は始まりません。そこで、経営理念を社内周知する施策を徹底的に行います。

具体的には、経営理念を発表する社内イベントの開催、社内報やポータルサイトへの掲載、経営トップから全社員へのメッセージ発信など、あらゆる社内コミュニケーション手段を使って理念を広く知らせます。

周知の際には、単に「経営理念は○○です」と知らせるだけでなく、経営理念が策定された背景や込められた想いも合わせて説明しましょう。なぜその理念を掲げたのか、どんなビジョンを描いているのかといったストーリーを伝えることで、次の段階である「理解」を促しやすくなります。「なぜその経営理念なのか」を知ることで、社員にとって理念が他人事ではなく自分たちの会社の大切な指針として認識され始めるのです。

ステップ2:理解(理念の内容を理解してもらう)

社員が経営理念の存在を知ったら、次は理念の内容を正しく理解してもらう段階です。ただ名前を知っているだけの状態から、理念の具体的な意味や意図をきちんと理解している状態へ引き上げます。ここでは、社員一人ひとりの業務と経営理念とのつながりや、経営理念が社員にもたらす価値を伝えていきます。

たとえば研修や勉強会を通じて、経営理念が日々の業務にどう関係しているかをディスカッションしたり、各部署ごとに「自部門の目標と経営理念をどう結びつけるか」を話し合う場を設けたりすると良いでしょう。ポイントは、社員が「なるほど、いい理念だね」と思える取り組みを行うことです。単なるスローガンの押し付けではなく、「この理念を追求すると自分たちにとってもメリットがある」「仕事がより意義深いものになる」と感じてもらえるような伝え方を心がけます。

この理解段階までは、場合によっては外部のコンサルタント会社や制作会社の力を借りても上手く進むことが多いです。経営側から社員への情報発信が一方通行になりがちでも、情報の質と量が十分であれば社員の共感を得ることは可能だからです。実際、理念浸透支援の初期フェーズ(認知・理解)では動画や冊子など外部制作物を活用した情報提供を行い、社員に理念を理解してもらうことから始める企業もあります。

ステップ3:共感(理念に共感して主体的に取り組んでもらう)

3つ目のステップは共感です。社員が経営理念の内容を理解した上で、「この理念は良いものだ」と心から共感している状態を目指します。ここから先は、社員一人ひとりが自信を持って理念に沿った行動を取れるよう後押ししたり、経営理念を体現する社員の行動を称賛して周囲のロールモデルにしたりといった施策が重要になります。つまり次の段階である「実践」への橋渡しをするフェーズです。

社員が共感を深め、自分事として経営理念を捉えるためには、社員参加型の双方向コミュニケーションが不可欠です。具体的には、経営理念に関する対話の場を社内で設けて社員同士や経営層と意見交換する機会を作ります。部署横断のワークショップやグループ討議、理念に絡めた社内イベントなど、社員が自分の言葉で理念について語り合える場を設計しましょう。社員一人ひとりが理念と自分の仕事の関連性に気づき、自分なりの解釈を持てるようになることが目標です。

この共感段階以降の取り組みでは、可能な限り社内主導で進めることがポイントです。理念について話し合う社内の場に他社の人間(外部コンサルタントなど)が入ると、社員が違和感を覚えて本音を話しにくくなる場合があります。共感醸成のフェーズでは外注パートナー任せにせず、自社内のメンバーが主体となって進めるようにしましょう。逆に言えば、認知・理解までは外部支援に頼れても、共感を得て腹落ちさせるプロセスは自社で丁寧に行う必要があるということです。

そして何より重要なのは、従業員一人ひとりが自分事として納得・腹落ちするためには理念に関する対話会など双方向のコミュニケーションが必要だという点です。社員同士や上司・経営陣との対話を通じてこそ、「なるほど、自分もこの理念の実現に貢献したい」と社員が心から感じるようになります。共感形成には時間がかかるものですが、焦らずコミュニケーションを積み重ねることが理念浸透の近道なのです。

ステップ4:実践(理念に沿った行動を実践してもらう)

4つ目のステップは実践です。社員が共感し腹落ちしたら、次は各人が経営理念を実現する方法を考え、実際に行動に移してもらう段階になります。ここでは社員が自らの業務上で経営理念をどう体現できるかを考え、チャレンジすることを支援します。

具体的には、経営理念に沿った目標設定を各社員・各部署で行ったり、日々の業務プロセスの中に理念を反映させる取り組みを促したりします。例えばサービス現場の社員であれば「常にお客様視点で考える」といった理念に沿った行動目標を立てて実践する、といった具合です。理念に基づく行動を社員が自発的に取れるよう後押しする施策を展開しましょう。

この段階では、社員同士の協力や周囲の支援も欠かせません。経営理念の実践に向けた取り組みを社内で共有しあい、成功事例は称賛・表彰して広める仕組みを作ります。例えば社内報や朝礼で理念体現のエピソードを紹介したり、部署間でベストプラクティスを発表する場を設けたりして、理念に沿った行動が評価される風土を醸成します。先述したように、人事評価制度にも組み込んで、理念に沿った行動が正式に評価・報酬に結び付く仕組みを整えることも重要です。

さらに、経営理念の実践を支えるための教育や研修も続けましょう。社員が理念に沿った行動を取るために必要なスキルや知識を身につける研修(例:リーダーシップ研修やCS向上研修など)を提供し、理念実践を裏側から支援します。せっかく社員が理念に共感しても、「具体的にどう行動すればいいかわからない」状態では実践に移せません。共感度は高いが行動イメージが湧かない社員には具体的な行動指針を与え、逆に行動意欲はあるが共感度が低い社員には理念の重要性を再認識させるなど、社員の状態に応じて優先施策を変える工夫も効果的でしょう。

ステップ5:協働(理念実現に向けて協働する文化を築く)

最後のステップは協働です。経営理念が完全に浸透した理想的な状態では、社員が経営理念の実現に向けて周囲と協力し合いながら行動しています。ここでは、経営理念に共感し実践する社員同士がネットワークを作り、組織全体で協働して理念を追求し続ける文化を維持・発展させることが目標です。

協働を促進するには、志を同じくする社員同士が出会い交流できる場を設けることが有効です。具体的には、理念推進プロジェクトの横断チームを作ったり、理念に共感する社員グループの社内SNSコミュニティを立ち上げたり、あるいは定期的にワークショップやイベントを開催して部門を超えた有志が集まる機会を作ったりします。リアルな場でもオンラインでも構いませんが、重要なのは社員同士が双方向にコミュニケーションし協働できるプラットフォームを用意することです。こうした取り組みが、経営理念という共通の旗のもとに社員を繋ぎとめ、組織一体感をより強固にします。

ただし、協働のフェーズまで来ても油断は禁物です。一度理念浸透の取り組みを止めてしまうと、せっかく高まった協働の勢いもいずれ衰退してしまいます。理想を言えば全社員が自主的に実践・協働し続ける状態が望ましいですが、現実には常に組織内に浸透度の差があるものです。全ての社員を完全に同じレベルで浸透させるより、リーダーや社内で影響力の大きい人材にフォーカスして協働を促し、インフルエンサー的な役割を担ってもらうことが現実的でしょう。彼らが率先して理念浸透の旗振り役となり、新しい風を吹き込み続けることで、組織全体の理念共有度を高い水準で維持することが可能になります。

まとめ

経営理念を社内に浸透させる取り組みは、実は「組織内のコミュニケーションを良くする」取り組みと同義でもあります。社員同士の横の連携を強めたり、現場の声が経営陣に届く風通しを良くしたりすることと、経営理念浸透の活動は表裏一体です。経営理念という共通の言語を軸に社内の対話を活性化させていくことで、組織全体のコミュニケーション品質が向上し、結果的に理念も深く根付いていくでしょう。

弊社ソフィアでは、このような組織内コミュニケーションの課題を解決するために「コミュニケーション調査(PCF調査)」というサービスを提供しています。組織内のコミュニケーション実態を可視化し、改善すべき弱点を見つけ出すいわば企業の健康診断のような調査です。経営理念の浸透状況についても、社員の認知度・理解度・共感度などを定量的に測定し、課題に応じた打ち手をご提案することが可能です。興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。