大企業病とは?中小企業でも起こりうる症状と原因について解説!

最終更新日:2025.04.21

目次

「大企業病」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。大企業病とは、企業や企業に属する社員が、組織の拡大によって陥ってしまうさまざまな状態を指します。たとえば、風通しが悪くなる、意思決定までの時間やプロセスが長い、安定志向になり変革を嫌う、社内政治が蔓延するといったものが代表的です。また、実はこの大企業病は、中小企業でもかかってしまいます。知らず知らずのうちに自社が大企業病にかかっていたとしたら、手遅れにならないうちに早急に改善すべきです。

本記事では大企業病の定義と大企業病の「検査」方法について、また国内で大企業病にかかった大手企業を克服した事例を紹介しつつ解説します。

大企業病の症状は定義されていない

大企業病という言葉自体は世間に広く認知されているものの、大企業病の症状については明確に定義されていません。そのため、冒頭ではあえて「さまざまな状態」と表現しました。

ただし、大企業病には代表的な症状がいくつか存在し、これらをチェックしておくことで大企業病かどうか傾向を把握することができます。

以下は大企業病とされる症状の一例です。

- リスクをとることを恐れる社員が多い

- 企業体制が内向きで現場や市場の声が経営に届かない

- 管理者が保守的で動かない

- 社員は与えられた仕事をこなすだけで、主体的に考えたり動いたりしない

- ぶら下がり気質の社員が多い

- チームや組織全体の意思決定が遅い

- 社内稟議や承認フローなどに手続きが多い

例を見ると、組織体制そのものだけでなく、企業の文化や社員の意識や行動も大企業病の要素であることがわかります。

大企業病による弊害・リスク

では、大企業病にかかるといったいどのような弊害やリスクがもたらされるのでしょうか。以下に解説します。

意思決定スピードの低下に伴う生産性の低下

大企業病がもたらす弊害の一つとしてまず「生産性の低下」が挙げられます。社員数が増えると、組織の部署やチームも増えて、分業化が進むため、稟議を通すのに多くの承認が必要となります。現場である程度の裁量が認められている場合、事後報告で業務を進められる競合他社が存在すると、自社が承認を待っている間に取引先を奪われてしまうかもしれません。そのような状況になると、次第に市場から取り残される可能性も高まります。何をするにも時間と手間がかかりすぎていると、業務に十分な時間が割かれなくなります。

優秀な社員の離職

大企業病が社内で蔓延すると、自分で考えて仕事を進める必要がなくなり、社内では与えられた仕事だけを単純にこなせば良いという雰囲気が広がります。その結果、評価に差も生まれず、新たな提案や改善案などを出すことが困難となり、不満を抱いた優秀な社員が退職してしまうでしょう。

企業が望むのは、現状の業績に満足せず、更なる業績向上を目指すことです。しかし、大企業病が広がった社内では、顧客よりも上司の評価ばかりを気にする社員が増え、新しいことに挑戦しようとする社員が疎ましく思われ、ぞんざいに扱われる事態が生じます。そのため、優秀な社員は新たなチャレンジの場を求め、次々と退職してしまうのです。さらに、優秀な人材がいない企業は新規採用も困難になり、場合によっては深刻な人材不足に陥ることもあります。

同じ仕事でもパーパスやビジョンが理解されていれば、優秀な社員はその仕事が基本的には誰でもできる仕事であったとしても意味づけ、生産的にやりがいを持って従事するでしょう。

イノベーションを起こしにくくなる

大企業病にかかった企業では、新たな事業の創出を目指して失敗するよりも現状維持を実現した方が高い評価を得られる傾向があるため、イノベーションを起こしにくくなります。しかし、実際には市場は激しく変化しており、同じことを継続しているだけでは時代に取り残され、業績が悪化してしまうでしょう。

この状況を変えるためには、社内で革新を起こし、時代に適応するか、自らが進んで創造していく必要があります。しかし、大企業病に陥ってしまうと変化を恐れる社員が増えてしまい、革新を起こす可能性は非常に低くなってしまいます。

大企業病にかかる原因

ハンナ・アーレントは、「エルサレムのアイヒマン」という著書の中で、全体を見ずに目の前の職務にのみに忠実だったアイヒマンという中間管理職を描き出しています。アイヒマンは、ハンガリーでのユダヤ人輸送にかかわり、それにより認められた軍人でしたが、戦後の裁判で自分の仕事が全体としてどのような意味を持っているか、考えたことは一度もないと述べました。コミュニケーション不全は、優秀な人財の倫理性を簡単に抹消する威力があるということは、常に前提としておくべきことでしょう。これは、第2次世界対戦のホロコーストという歴史上在ってはならないとされている事象です。

しかし、この構造は、大企業や組織の不正やコンプライアンスの構造とほぼ同じなのです。全体としては不正を行っているにもかかわらず、大企業や組織の中における個人はその仕組みや指示命令に対応することが目的になり、自分の仕事の全体像や消費者に対する視点が抜け、毎日不正を重ねることになります。でしょう。これは、第2次世界対戦のホロコーストという歴史上在ってはならないとされている事象です。これは非常に危険なことです。最終的には、自分のやっていることを自己正当化する人間を生み出すのが構造化された大きな組織の宿命です。

アーレントは、これを悪の凡庸さと呼び、思考や判断を停止し、ルールや構造といった外的規範に盲従した人々によって行われた陳腐な悪を指しました。悪は特定の狂信者や極悪人によって引き起こされるのではなく、ごく普通に生きていると思い込んでいる平凡な一般人によって引き起こされるものです。言い変えれば、アイヒマンは第2次世界大戦のハンガリーという特殊な状況にのみ存在したわけではなく、今のあちこちにアイヒマンは存在しているのです。

重要なのは、いくら大企業であっても、一人ひとりがしっかり意見を言い、主張ができる仕組みや、主張をできる能力を持った社員が必要だということです。組織は大きくなればなるほど、凡庸な悪を生み出し続けます。一人一人が自分の足で立ち、自分の意見を言うためには、それなりの哲学からのサポートが必要です。アイヒマンを再び出現させないためには、どんな哲学が必要なのでしょうか?それについては後述する事にしましょう。

経営が安定している状態

企業の経営が安定していると、大きな成長がなくなり、リスクを犯して新たなことにチャレンジする必要性もなくなります。

この状態では企業はある程度「定型化された仕組み」で回すことができ、この仕組みを忠実かつ正確・迅速に回せる人材が評価されるようになります。逆に、イノベーションを起こそうとする野心家は煙たがられ、歓迎されなくなるわけです。すると、企業は現在の仕組みを回すことに終始する守りの状態に移行します。自社が守りに入り出したと感じたら大企業病の初期症状です。

症状が進行すると多くの社員が守りに入り、その状態に疑問を抱かなくなります。さらに、新しいことを始めようとする風潮を避けたり抑圧したりする風土が会社全体に生まれ、負のスパイラルに陥っていくわけです。最近では、これは、「やったもん負け文化」と「やってもん勝ち」をひっくり返す形で、自社の風土を皮肉的に紹介するに表現あります。

企業のビジョンやミッションが社員間に浸透していない

大企業になればなるほど、組織の結束が難しくなるのは自然なことです。企業は果たすべき使命や達成すべき目標、あるべき理想像を持ち、企業理念やビジョン、ミッションという形で共有されています。しかし、これらの思想が社員に浸透していないと、社員は与えられた業務を遂行するだけのぶら下がり人員となってしまいがちです。目の前の仕事を無難にこなすことに終始し、新たなことを始めたり、成長しようと努めたりすることがなくなってしまうのです。

社員がたくさんのルールに縛られている状態

企業規模が大きくなればなるほど、統率をとるためのルールが多くなります。ルールが増えると自ずと自由度が失われるため、変革に必要な型破りな発言や行動が生まれにくくなります。そして、ルールに過剰に固執する社員が生まれ、ときには風通しを悪くしてしまうとこともあるでしょう。それは、本来企業活動に必要とされる組織の新陳代謝が著しく落ちる原因にもなります。

コミュニケーションが不健全である

企業に限らないことですが、努力した人を労ったり称賛したりしない組織や、出る杭を打つような風土、裏で陰口を言い合うような組織は、風通しが悪くなります。そのような組織では、意見を口にすることがはばかられ、挑戦しようという気概が徐々に失われていくことになるでしょう。人は当たり障りのないことしか言わず、無難な行動しかしなくなります。また、淀んだ空気に息苦しさを感じて人が離れていくようにもなっていくはずです。離職の原因はその多くが人間関係にあることは、誰もがよく知っているのではないでしょうか。

ビジョンやミッションに腹落ちしていれば、自分なりの解釈や意見も出るでしょう。

指示以上のことができないのはルールや仕組の部分もありますが、実態は社員の認識ひとつで変化することもあります。

大企業病を克服する考え方

それぞれの社員が、まず自律すべきです。自律というのは、自分の人生に対して夢と責任をもち、そこから逃げないことです。この姿勢をうために、使える哲学が「リバタリアニズム」です。リバタリアニズムとは、個人の自由に価値を置き、政府の介入を最小限に抑えるべきだとする思想です。人々が自分の力で決めて生きることを重視します。

日本では馴染みのない呼び名ですが、アメリカでは一定レベルの仕事をしている人ならば誰でも知っている考え方です。2000年代に、FRB(連邦準備銀行)議長として活躍したアラン・グリーンスパーンやベンジャミン・バーナンキが自らがリバタリアンであることを公言していました。現在大統領職にあるドナルド・トランプもリバタリアンの一人です。このようにアメリカの金融や実業で成功しているものの多くが、リバタリアンであるからには、彼らの哲学であるリバタリアニズムにも見るべきものが必ずあるはずです。

リバタリアニズムは、戦後1950年代に、亡命ロシア人女性のアイン・ランドという女性から始まりました。彼女は、『水源』という小説の中で、自分一人の力で、のし上がっていくビジネスマンを描き出しました。この『水源』が、リバタリアニズムの入り口です。今でもアメリカのビジネスマンに「独立独行」の精神を持つ人が比較的多い理由は、人生のどこかで『水源』に触れたことがあるからでしょう。もちろんトランプ大統領も愛読書として『水源』を挙げています。もし、「どれほどビジネスで成功しても現状に満足せず、絶えず、未来を見つめて次の投資を果敢に行っていくビジネスマン」といった社員で構成されているとしたら、大企業病は起こらないのではないでしょうか。今も『水源』はアメリカ人のビジネスマンによって熱くリスペクトされる小説であり、日本のビジネスマンもこの書に触れてみる価値は大いにあります。

日本のビジネスマンは、哲学という土台が無いためにアメリカのビジネスマンに及ばない部分が生じてしまうのかもしれません。彼らアメリカのビジネスマンが拠って立つ哲学を学び、台頭に張り合うだけでも、多くの日本企業は今よりも活力が満ちあふれることでしょう。大企業病は長い年月をかけて症状が現れる企業の病です。人体の慢性病と同じで小手先の治療ですぐに治ったりはしません。遠回りに見えてもまずは、一人ひとりの社員の意識改革から始めましょう。そのとき、印象に残るように書かれている文学作品が大きな役割は果たします。まさしくそれが『水源』です。この小説を読むことで、アメリカ人のビジネスマンと深いテーマについて語る際にも話題に困らないでしょう。ビジネスで最終的には、教養の差で決まるということはまさにこのことです。新しい翻訳もあります。『水源』の世界から、リバタリアニズムを身に着けておくことは一生に財産になることは間違いありません。

大企業病にかかっているどうかを知る方法

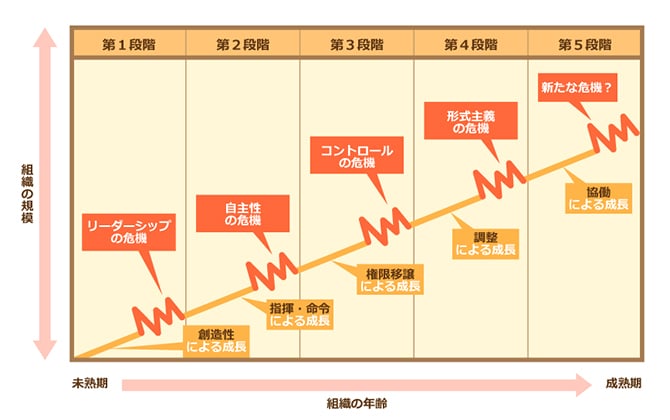

自社が大企業病にかかっているかどうかを知るには、アメリカの経済学者であるラリー・E・グレイナー氏が論文「ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー」内で提唱した「企業成長の5段階説」が参考になります。以下に図を挙げておきます。

- 第1段階:創造性による成長|統率の危機

- 第2段階:指揮による成長|自主の危機

- 第3段階:委譲による成長 |統制の危機

- 第4段階:調整による成長|形式主義の危機

- 第5段階:協働による成長|新たな危機?

企業成長の第1段階「創造性」では、創業者のリーダーシップによって企業は成長します。しかしその結果、企業規模の拡大や事業の拡大によって組織の統率が取れなくなるリスクに企業は直面します(統率の危機)。

第2段階の「指揮」では、前段階の危機を回避するために指揮系統を明確にし、リーダーを設置します。すると社員は自主性を失い、指示されたことしかやらなくなります(自主の危機)。早いところではこのあたりから、大企業病の兆候が生じはじめます。

次の第3段階「委譲」では、各人に権限とそれに応じた責任を委譲し、ある程度の範疇で裁量を持たせるようになります。ここでは全体のバランスが崩れ、統制やガバナンスが作用しなくなります(統制の危機)。内部に課題の多い大企業ではよくあるケースです。

第4段階は「調整」です。統制を図るために全体の仕組みを整理し、システムを導入します。結果、アメリカの人類学者デヴィッド・グレーバーがその著書の中で「ブルシットジョブ」と呼んだ、煩雑化した調整や形骸化した承認などの業務が多数発生し、管理業務の負担が大きくなります(形式主義の危機)。これも大企業ではよく聞かれ、この段階で成長が停止している企業が圧倒的多数を占めるでしょう。

そして最終段階が「協業」で、企業理念やミッション、ブランドといった価値観や考え方の範囲内で協業するよう全社に促します。これが達成できるのが企業の理想的な状態です。

企業規模や成熟度の違いはありますが多くの企業は、成長段階にあわせて「調整(自主リスクの回避)」と「委譲」とを繰り返しているのではないでしょうか。これは、企業の遠心力と求心力の関係でも説明ができます。

つまり、大企業病は、遠心力への不安から、自主の危機や統制の危機が起こり求心力ではなく、形式主義を選択し危機に直面している状態であると考えられます。

では、すべてのリスクを乗り越え、形式主義を選択せず、求心力を高めていくには、どのように大企業病を回避すればよいのでしょうか?

大企業病から抜け出す方法

自社がリスクにとらわれて大企業病にかかってしまっているとしたなら、一刻も早く改善の必要があります。シンプルで重要なポイントを押さえておきましょう。

上下左右の意思疎通と自発力の活性化を図る

企業が大きくなればなるほどコミュニケーションの問題は大きく頻繁に勃発します。これはチームレベルのものから部門レベル、また経営層と現場との間でも発生するものです。先ほどの成長段階でいえば、統率が取れていない状態や、自主性を失った状態が該当します。

統率が取れていない場合は、リーダーがしっかりと権限を持ち、部下を指揮しながら意思の疎通を図る必要があるでしょう。また、自主性を失った状態では社員に裁量を持たせ、チャレンジを是とする風土づくりが必要となってきます。

企業のミッションやビジョンを明確にする

社員はとかく目の前の自身の業務やクライアントに目が向きがちです。そうなると、企業の一員として企業の利益に貢献することや企業が向かう方向を見失うことにもなり得ます。経営層は、企業のミッションやビジョンを明確にした上で、絶え間なく社員に伝え続ける必要があります。

また、社員が自社への理解を深める手段として社内のリアルなテーマを扱うディベート研修を行うことも有効です。ディベートでは論拠とデータが必要であり、テーマについて理解を深め勉強する必要があるためです。肯定派をあえて否定派にまわすことで、新たな視点に立ち、これまでの自分の考えの問題点や弱点が見えてくることもあります。自社の課題を議題にするディベートでは、人間関係への恐れや忖度が邪魔になり、討論を避けて白熱しない場合もあるので第3者的なファシリテーターを置くと良いでしょう。

普段の仕事の中で、社会や組織の大前提を疑うような発言をすることは、個人にとって大きなリスクがあります。しかし、研修やワークショップなど、失敗が許される環境においては、むしろリスクのあるテーマを選ぶことで組織への深い理解につなげることができます。「なんとなく理解している大前提をあえて批判する」というプロセスを踏むことによって「その前提が何を意味するのか」という本質に近づくことができるのです。

ディベートと並んで効果的な方法が「コンポジション」です。ディベートは複数人で行うものですが、コンポジションは一人で長い文章を書いていきます。日本語でいえば「作文」にあたり、一つのテーマに少なくとも4000文字~5000文字の文章を作業です。ビジネスにおけるコンポジションは、選んだビジネステーマを5000文字前後の文章で生成するため、広く情報を集め、その情報を論理的に分析し、他者に理解できる形で表現します。ビジネスに対して何が本質か?を明確にする作業となります。

業務に追われる現代では、短い文章が好まれるようになり、思考の流れは途切れやすくなりつつあります。落ち着いた環境で、一つのテーマに対して長い文章を書くことで、社員にとって自分を見つめ直す絶好の機会となるでしょう。コンポジションを書き進めると、書く前には思いもつかなかったアイディアが浮かぶものです。こういったコンポジションは、学生時代に終わったと思っている社員も多いかもしれませんが、そんなことはありません。ビジネスマンになっても必要です。社員の思考を活性化させ、日々の業務をブルシットジョブにさせない効果的な方法です。

多様性を重視する企業文化の創出

一人ひとり異なる考え方を持った人が組織の中で協働しているという事実は昔も今も当たり前のことですが、組織の風通しの悪さが視野をさえぎり、分断や同調圧力、不平や不満、衝突を生み出してきました。近年、企業においてはダイバーシティ推進が盛んに叫ばれていますが、さまざまな属性のメンバーが同居する組織では多様な価値観に対して寛容になりやすいものです。企業として多様性を重視する文化の創出し、風通しのよい企業文化をつくっていくことが、これからは企業規模にかかわらず不可欠といえるでしょう。

そしてこうした文化を醸成するのが、インターナルコミュニケーションやインターナルブランディングです。インターナルコミュニケーションによってMVV(Mission Vision Value)を共有することが、成長の最終段階である協業へ進むカギになります。

また、インターナルブランディングによって、共有したMVV]を強化することにもつながるわけです。

対面小集団であるチームや職場の力を借りる

ダンバー数は、霊長類の脳の大きさと関係があり、人間の限度は150人程度とされています。150人を超えるとグループの団結と安定を維持するために、より拘束性のある規則や法規や強制的なノルマが必要になると考えられています。150人の会社は、大企業とは呼びません。つまり既に数千人、数万人の大企業は人間の限界を超えているということであり、大企業の根本的な要因は人数規模なのです。平たく言うと、組織の人数が大きいからこそ、構造やルールが必要ということです。単位をチームにして運営してどうでしょうか? 極端なはなし、150人以下のビジネスユニットやチームに、かなりの権限が移譲され、極端な話組織内に、小さな事業会社が多くあるようなイメージです。

実際に、チーム単位や職場単位に、権限を分散し、ルールや仕組みも変える企業も増えています。

大企業病から回復した企業事例

最後に、大企業病にかかりそこから見事に回復を見せた企業の事例を2社紹介します。

トヨタ

トヨタはその失敗史が「トヨタの反省力」という書籍になっているほど、数限りない失敗を繰り返している大企業です。同社が1990年前半に陥った症状は、組織の硬直化による意思決定の遅さでした。

そこで同社は、「トヨタウェイ」の編纂に着手することになります。これは、同社の経営理念や価値観を冊子にまとめたもので、「知恵と改善」「人間性尊重」という2つのテーマを柱に、「チャレンジ」「改善」「現地現物」「リスペクト(尊重)」「チームワーク」という5つのキーワードで構成され、英文版も含む冊子として国内外の事業体に配布されました。

トヨタウェイの策定を主導した張富士夫社長は、冊子の冒頭で、トヨタウェイは「トヨタに働くわれわれの行動原則となるもの」と述べています。そのうえで、「みなさんには、常に『それはトヨタウェイか?』を問う姿勢」をもつよう呼びかけています。

そしてトヨタウェイは今に至るまで業務遂行の基盤として、新入社員はもとより中途採用者や異動者の導入教育などにも積極的に活用されており、インターナルコミュニケーションとインターナルブランディングがうまく働いた好例といえるでしょう。

ここで大事なことは「トヨタウェイ」は、規則ではなく行動原則だったという事です。トヨタが社内の決定の遅さを改善しようと思った時、規則で社員を縛ろうとするのではなく、社員の自主性を尊重し、「トヨタウェイ」という行動原則に社員の一人ひとりの行動が合致しているか、どうか?を彼らに判断させたわけです。規則で縛っても必ず抜け道がでます。一方、行動原則で社員を導けば、社員が賛同している限りは、経営陣が何も言わなくても自主的に従うはずです。規則よりも行動原則のほうがより成果を出しやすいトヨタの事例は教えてくれます

パナソニック

パナソニックのかかった大企業病は、新しいものをやろうとすると阻まれたり、社員の同質性が強かったりといったものでした。それを打開したのは、2012年に組織の活性化に取り組む有志団体「One Panasonic」を立ち上げた、当時入社6年目の若手社員の濱松誠氏です。濱松氏が最初に行ったのは、社内横断の交流会でした。経営幹部と若手社員の距離を縮めることで全社に企業のビジョンやミッションを浸透させることがねらいで、若手社員の中にはスキルアップのためにビジネススクールに通い始めたり、退職を思いとどまったりしたこともあったそうです。

さらに年に一度の総会「ONE JAPAN カンファレンス」を他企業と一緒に立ち上げて、会員が所属する企業の新規事業を展示したり企業のコラボレーションを促進したりと、社員の熱量を大きく上げることに成功しています。

濱松氏の努力の特筆すべきは、社内を同質的で社員で、固めることなく、年齢や部署の違いを超えて、広く対話しようとしたことです。パナソニックは大企業であり、多様な人たちに集まりであるはずです。しかし、日ごろ出会う同じ部署の社員とばかり話をして、いつしか考え方が硬直化し、何も産み出せなくなっていきます。濱松氏が当時入社6年目という若い人財だったことの意義は大きい。このような社内のディベートは経営陣から言われてやるものではなく、若手社員が率先して提案していくものです。やはり、若手社員の存在は貴重であると言わざるを得ません

参考:ONE JAPAN カンファレンス公式サイト

大企業病の改善は早急に

大企業病の症状を見ると、大企業だけでなく中小企業でも思い当たることはあるのではないでしょうか。これは決して企業規模だけの問題でないことが、分析の章でよくわかったはずです。昔であれば成長を止めた企業でも生き残っていくことができたかもしれませんが、今やこうした企業は衰退を免れません。この記事を読んで自社に大企業病の兆候があると感じたら、早いうちに改善を行いましょう。