社内コミュニケーション調査で組織課題を可視化!2026年版「対話」戦略

最終更新日:2026.02.02

目次

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速、人的資本経営へのシフト、そしてハイブリッドワークの定着――。大企業を取り巻く環境が劇的に変化する中、組織の「神経網」とも言える社内コミュニケーションの不全が経営リスクとして顕在化しています。

「経営のメッセージが現場に届かない」「部門間の壁が厚くイノベーションが生まれない」「1on1を実施しているが効果が見えない」。あなたの会社でも、こうした悩みを抱えていらっしゃいませんか。

組織の現状を正確に把握せずに対策を講じることは、いわば診断なしに投薬を行うようなものです。そこで不可欠となるのが、客観的なデータに基づく「社内コミュニケーション調査」です。

この記事では、既存のコミュニケーション論をさらに深掘りし、株式会社ソフィアが実施した2024年の最新実態調査や競合他社のデータを交えながら、組織の「脈」を正しく診るための調査設計と、そこから導き出される本質的な解決策について網羅的に解説いたします。単なるガス抜きではない、経営課題解決としてのコミュニケーション戦略を、一緒に考えていきましょう。

経営と現場の間に横たわる「認識の断絶」

組織課題の多くは、見えない「ズレ」から始まります。

自社の社内コミュニケーションは、経営トップ層にとって納得いく状態となっているでしょうか。もし現状は納得できるものだとして、果たしてそれが現場の社員にとっても同様であるといえるでしょうか。

経営層は「伝えたつもり」でも、現場は「やらされている」と感じている。この温度差こそが、組織の実行力を削ぐ最大の要因です。社内コミュニケーションで重視するポイントが会社と従業員では異なることが、国が民間企業に対して行った調査で明らかになっています。平たく言うと、お互いに求めるものが違うため、ミスコミュニケーションが発生するリスクが高い状態に陥っているといえるでしょう。

この「ズレ」を放置したまま、DXや新しい人事制度を導入しても、現場の納得感は得られず、施策は空回りしてしまいます。このような状況において、自社のコミュニケーションの健康状態を把握する方法が「社内コミュニケーション調査」です。

この記事では、社内コミュニケーションの実態について概説したのち、社内コミュニケーション調査の重要性と調査を実施する際のポイントについて解説いたします。

なぜ社内のコミュニケーションを調査する必要があるのか?

「なんとなく」を「データ」に変える必要性

多くの企業で「風通しが悪い」「連携が取れていない」といった言葉が交わされますが、それは具体的にどの部署で、どのような頻度で、何が原因で起きているのでしょうか。

社内コミュニケーションの実態を知るためには、ミクロな視点ではなくマクロな視点での把握が必要です。ここでいうミクロな視点とは「社員個々の会話にフォーカスしたもの」であり、マクロな視点とは「社内調査」が該当します。

特に従業員数が1,000名を超える大企業においては、部門ごとに異なる「サブカルチャー」や「方言(共通言語)」が存在します。コミュニケーション調査における調査対象は、社内の会話だけに留まるものではありません。無数に行われる会話の中からいくつかをすくい上げて検討する方法では実態が断片的にしかわからないため、組織全体としてどのような傾向にあるかを知るには、コミュニケーション調査という手法が適切だと考えられています。

さらに、現代の組織課題は複雑化しています。HR総研の調査によると、大企業の73%が「部門間のコミュニケーション」に課題を感じており、これは「経営層と社員(46%)」や「部門内の同僚(48%)」といった他の関係性よりも圧倒的に高い数値です。このような「縦・横・斜め」の複雑な情報の目詰まりを特定するためには、感覚値ではない定量的なサーベイが不可欠なのです。

そもそも社内コミュニケーションとは

組織における「血流」としての定義

社内コミュニケーションとは、端的に言えば「社員同士がおたがいの知識やノウハウ、スキルを共有し、密接な関係を築き、企業の利益へ還元される」という、組織にとって意味を持ったビジネス上のコミュニケーションです。

単なる「仲良しクラブ」を作るためのものではありません。最終的な目的は、企業のパーパス実現や利益創出、社会的価値の提供にあります。

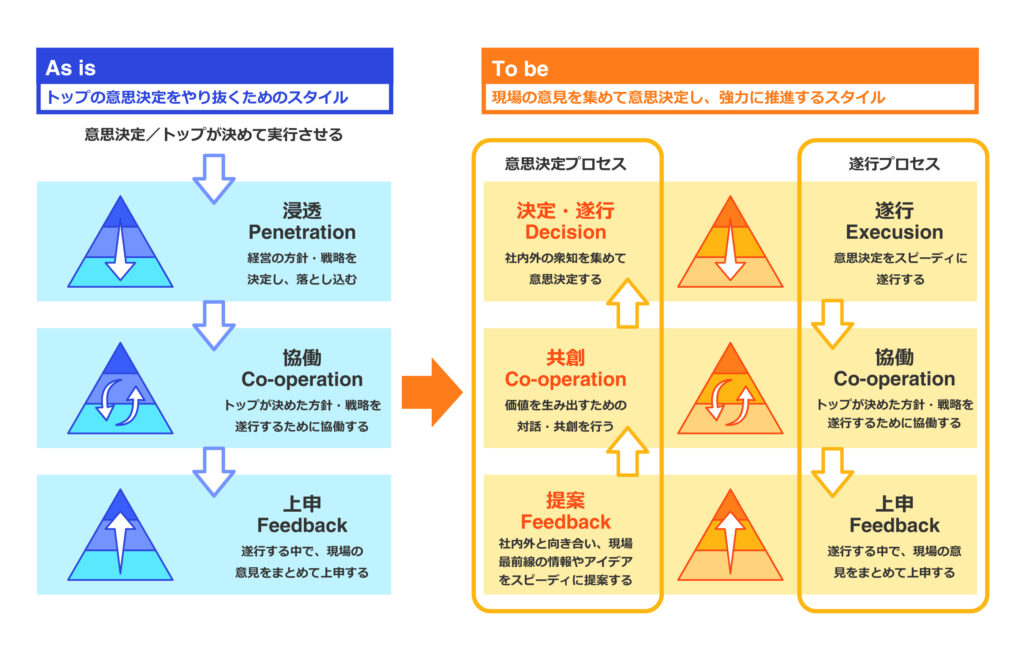

ここでは社内コミュニケーションの種類を、As is/To beのフレームワークを用いて解説いたします。「As is」は「現状」を意味し、「理想」である「To be」の対として言及されます。

As is:トップの意思決定をやり抜くためのスタイル

現状の社内コミュニケーションは、トップの意思決定をやり抜くためのスタイルであるケースが多いです。このスタイルには「Penetration(浸透)」「Co-operation(協働)」「Feedback(上申)」のプロセスが存在します。

「浸透」では、トップ層が経営の方針や戦略を決定し、現場へと落とし込みます。「協働」では、トップ層が決めた方針や戦略を遂行するために協力して業務にあたります。そして「上申」では、業務遂行の中で現場の意見をトップ層に申し送りするという流れです。

このモデルは、高度経済成長期のような「正解」が見えている時代には効率的でした。しかし、変化の激しいVUCA時代においては、トップダウンだけでは市場の変化に対応しきれなくなっています。

To be:現場の意見を集めて意思決定し推進するスタイル

一方で「To be」すなわち「あるべき姿」としての社内コミュニケーションは、意思決定プロセスと遂行プロセスに分類されます。

意思決定プロセスは、現場の状況や社外の情報を収集してトップ層へと迅速に提案する「Feedback(提案)」から始まり、トップダウン型である現状と真逆です。そこから「Co-operation(共創)」へと進み、ここでは対話によって価値を生み出します。そして得られた価値を集めてトップ層が意思決定、すなわち「Decision(決定・遂行)」を行うという流れです。

こうして行われた意思決定は遂行プロセスにおいて速やかに「Execution(遂行)」され、「Co-Operation(協働)」され、そして再度「Feedback(上申)」されることになります。現場発のFeedbackからスタートした意思決定ですから、現場での推進力も強力なわけです。

現状と比較すると、意思決定がトップダウンではなくボトムアップであることが大きな違いといえるでしょう。

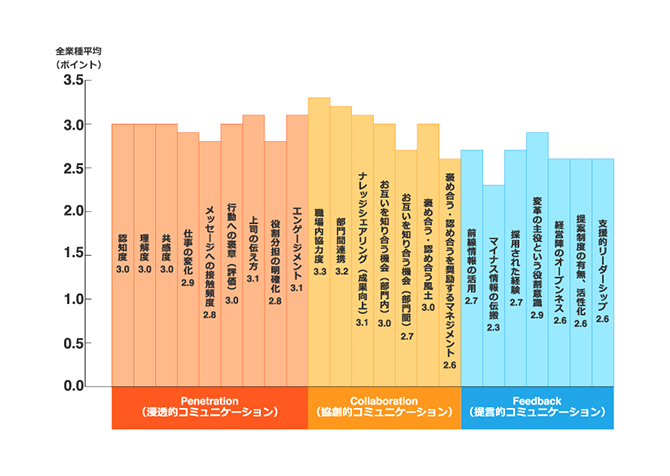

上の画像は弊社で実施している「社内コミュニケーション調査(PCF調査)」の各社平均のデータです。社内のコミュニケーション・情報流通・関係性の状況を、

Penetration:

トップダウン・浸透的コミュニケーション(オレンジ)

「Collaboration:

コラボレーション・協創・連携的コミュニケーション(黄色)

Feedback:

フィードバック・提言・現場発信的コミュニケーション(右側の青)

という3つの属性別に整理しています。左のオレンジの項目のトップダウンの数値が全体的に高く、黄色の項目、コラボレーションのうち、トップダウンに近い、部門レベルのマネジメント⇒部下の取り組みにあたる項目が高く、フィードバックに近い、各社員の実践にあたる項目が低く、また青の項目、フィードバックは全体的に低い数値が見られます。

海外のインターナルコミュニケーション支援企業が出している調査データでは、この全体のバランスが変わり、トップダウンが弱いとされるものもあります。あくまで従業員の認識のデータではありますが、日本国内の企業の多くが、トップダウンに偏重し、現場の自由な発言・行動は阻害されている傾向にある、もしくはトップの抽象的な指示に対し、現場が思うように動けていないという傾向が分かります。

この「To be」モデルへの転換こそが、DX推進やイノベーション創出の鍵となります。では、現実はどうなっているのでしょうか。

弊社ソフィアの調査で見えた日本企業のコミュニケーション構造の偏り

弊社で実施している「社内コミュニケーション調査(PCF調査)」の各社平均のデータをご紹介します。社内のコミュニケーション・情報流通・関係性の状況を、「Penetration:トップダウン・浸透的コミュニケーション」「Collaboration:コラボレーション・協創・連携的コミュニケーション」「Feedback:フィードバック・提言・現場発信的コミュニケーション」という3つの属性別に整理しています。

トップダウンの数値が全体的に高く、コラボレーションのうち、トップダウンに近い部門レベルのマネジメントから部下への取り組みにあたる項目が高い傾向にあります。その反面、フィードバックに近い各社員の実践にあたる項目は低く、また青の項目であるフィードバックは全体的に低い数値が見られます。

海外のインターナルコミュニケーション支援企業が出している調査データでは、この全体のバランスが変わり、トップダウンが弱いとされるものもあります。あくまで従業員の認識のデータではありますが、日本国内の企業の多くが、トップダウンに偏重し、現場の自由な発言・行動は阻害されている傾向にあることが分かります。もしくは、トップの抽象的な指示に対し、現場が思うように動けていないという傾向があるとも言えるでしょう。

さらに、弊社ソフィアの調査では、2024年の実態として「会社の戦略に共感している社員はわずか1割」という深刻なデータも明らかになっています。トップダウン偏重のコミュニケーションを行っているにもかかわらず、その「想い」や「戦略」は現場の心に届いていないのです。これでは、どれだけ素晴らしいDX戦略を描いても、実行フェーズで頓挫してしまうのは必然と言えるでしょう。

社内コミュニケーションがもたらす効果

ここまで、組織内の各階層・各関係性における社内コミュニケーションの現状について見てきました。では、社内コミュニケーションが改善されることによって、どのような効果が期待できるのでしょうか。

社員エンゲージメントの向上:自分の意見が経営に届くと感じることで、帰属意識が高まります。

業務生産性の向上:「言った言わない」の手戻りが減り、意思決定スピードが上がります。

イノベーションの創出:部門を超えた「知の結合」が起こりやすくなります。

企業文化の変革:失敗を恐れず挑戦する心理的安全性が醸成されます。

情報共有の活性化(社内コミュニケーションコストの軽減):必要な情報に即座にアクセスできる環境が整います。

企業ブランドの向上と企業リスクの低下:不正の隠蔽を防ぎ、コンプライアンス意識が向上します。

詳しくは過去の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

社内コミュニケーションについて現場はどう思っているのか?

データで見る「同床異夢」の現実

会社のトップ層が考える社内コミュニケーションと現場における実態、すなわち従業員の捉え方との間にはズレがあることが調査からわかっています。

この「ズレ」を正しく認識することから、すべての改善は始まります。

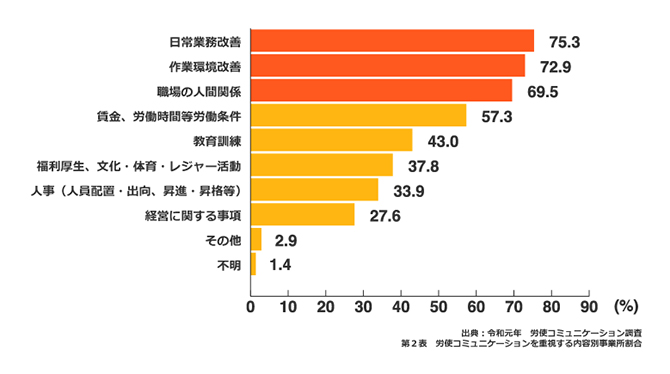

会社が社内コミュニケーションで重視する内容

厚生労働省の「令和元年労使コミュニケーション調査」によれば、会社が社内コミュニケーションで重視する内容は、回答が多い順に「日常業務改善」75.3%、「作業環境改善」72.9%、「職場の人間関係」69.5%となっています。社内コミュニケーションの本来の意味である「企業利益」の部分が色濃く反映されていることがよくわかるでしょう。

【企業側が重視する項目】 1位:日常業務改善(75.3%) 2位:作業環境改善(72.9%) 3位:職場の人間関係(69.5%)

企業側にとってコミュニケーションとは、あくまで「業務を円滑に進めるための潤滑油」という認識が強いことが読み取れます。

<

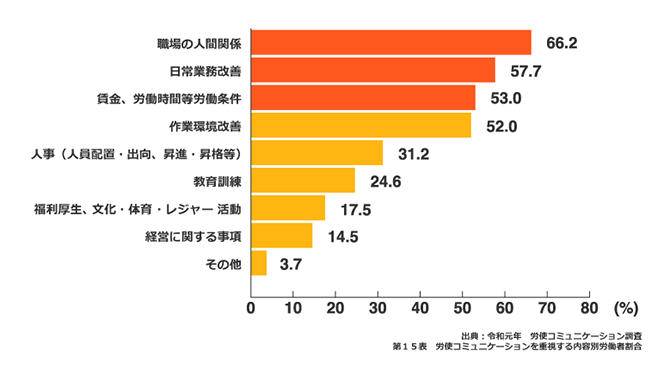

従業員が社内コミュニケーションで重視する内容

一方で、同調査によると、会社が企業利益を重視する反面、従業員が社内コミュニケーションで重視するのは回答の多い順から「職場の人間関係」66.2%、「日常業務改善」57.7%、「賃金、労働時間等 労働条件」53.0%です。これには、「本人の働きやすさ・待遇」の面が強く現れているといえます。

【従業員側が重視する項目】 1位:職場の人間関係(66.2%) 2位:日常業務改善(57.7%) 3位:賃金、労働時間等 労働条件(53.0%)

従業員にとってコミュニケーションとは、「安心して働くための環境要因」であり、自身の生活を守るための手段という側面が強いのです。

社内コミュニケーションは面従腹背の状態になっている?

調査からわかるとおり、会社内で求めるコミュニケーションには会社と従業員との間で乖離があります。会社は利益を追求したいと会社を第一に考える反面、従業員はできるだけよい環境で働きたいと自身を第一に考えています。

こういった視点の違いから、表向きはうまくいっているように見えても、従業員はトップ層が期待するほどには業務改善に熱心ではない、といった意識のギャップが生まれている可能性が考えられます。目的を明示しさえすればその実現に向けて邁進して欲しいという経営の期待に対して、目的そのものが社員自身にとって共感できるものになっておらず、具体的になっている指示のみを履行するという、面従腹背状態になっている可能性があります。

この「面従腹背」は、大企業特有の「サイロ化(縦割り組織)」によってさらに強化されます。HR総研の2024年調査では、従業員1,001名以上の大企業において、社内コミュニケーションの課題を感じる箇所のトップは「部門間(73%)」でした。経営からは「全社一丸」が求められますが、現場は自部署の利益(部分最適)と人間関係の維持を優先し、結果として組織全体の連携が阻害される構造的な問題が生じています。

社内で意識調査と対策を行うことが重要

組織の「健康診断」なくして「治療」なし

このような意識のギャップを見過ごしたままでいると、社内における改善や改革の推進力は低下していきます。

もしあなたの会社に「トップの意向が現場に届かない」「現場の声が経営に伝わらない」「進めるべき取り組みがなかなか進まない」など問題の兆しが表れているのなら、問題の解消に向けてただちに手を打ったほうが良いでしょう。そのためにまず行うことが自社の現状把握であり、その手段として冒頭で述べたマクロな視点での意識調査が重要になってきます。

調査結果をもとに社内コミュニケーションの実態と課題を可視化し、まずは社内で実施可能な対策でPDCAを回しながら改善を進めていきましょう。

HR総研等の調査に見る「課題認識」と「エンゲージメント」の相関

調査を行う意義は、単なるガス抜きではありません。データは、コミュニケーションの状態が企業の競争力に直結していることを示しています。

HR総研の調査によると、「社内コミュニケーションに課題がない」と回答した企業では、従業員エンゲージメントが高い割合が50%に達するのに対し、課題がある企業では22%に留まっています。

換言すれば、コミュニケーション調査を通じてボトルネックを解消することは、直接的に組織のエンゲージメント、ひいては業績向上に寄与する投資活動なのです。

社内コミュニケーション調査の方法

会社・経営の思惑と、現場の意識や感覚には、どうしても乖離が発生してしまいます。今現場はどう感じているのか、何を求めているのかを把握した上で、施策を検討する必要があります。ここからは、社内調査を実施する際のポイントについて解説いたします。

現場の具体的な状況を把握する

社内コミュニケーション調査では、社内でのコミュニケーションに対する満足度を確認する調査項目を作成します。

会社によって置かれている状況や現場の状態がさまざまなことから、調査は自社に合わせて具体的に設計する必要があります。その一方で、社内で調査設計を行う際には設計者のバイアス(認知の偏り)がかかってしまう懸念もあります。そのリスクを回避するために、既存の調査の枠組みを取り入れて自社用にカスタマイズすることで、より精度の高い調査結果を得ることが期待できます。社内コミュニケーション調査を実施している専門企業に相談し、導入を検討するのもよいでしょう。

調査設計においては、以下の観点を網羅することが推奨されます。

基本属性:年齢、役職、勤続年数、勤務形態(リモート/出社)

縦のライン:上司からのフィードバック満足度、経営層への信頼度

横のライン:部門間の連携スムーズ度、同僚との雑談頻度

情報環境:必要な情報へのアクセス性、ツールの使い勝手

心理的要因:心理的安全性、帰属意識、理念への共感度

満足状態と不満足状態の2つの回答テキストを作成

社内コミュニケーション調査では、コミュニケーションに不満足な状態において現場に何が起きていて、そこで従業員が何を考えどう行動しているのかを細部まで把握する必要があります。

そのために、まず調査前の仮説として、社内コミュニケーションに満足している自社の社員と不満足な社員それぞれの具体的な社員像、すなわちマーケティング領域でいう「ペルソナ」を設計します。

現状の社内コミュニケーションに満足している社員と不満足な社員がそれぞれ調査に対して何をどのように答えるかを想定して、調査に対する回答文を作成してみましょう。これが社員の「本音」となります。もちろんこの本音にバイアスが影響してしまっては意味がありませんので、外部のフレームワークを活用することが効果的です。

ハーズバーグの二要因理論を活用した分析視点

従業員の「本音」を分類する際、「ハーズバーグの二要因理論」を用いると、より精緻な分析が可能になります。

衛生要因(不満の種):給与、労働条件、対人関係、物理的環境など。これらが改善されても「不満が解消される」だけで、積極的なやる気には繋がりません。

動機付け要因(満足の種):達成感、承認、責任、仕事そのものの面白さ。これらが満たされることで、初めてエンゲージメントが向上します。

多くの企業が「衛生要因(残業削減やツールの導入)」の改善に終始しがちですが、調査では「動機付け要因(自分の提案が採用されたか、ビジョンにワクワクしているか)」が満たされているかを確認することが、As isからTo beへの転換には不可欠です。

最後に質問項目を作成

質問項目は回答文のあとに作成します。これは、先ほど挙げた「本音」をうまく引き出すために適切な質問項目を作成するためです。

先に質問を列挙して調査を作ってしまうと、得られた回答と調べたかった内容にズレが生じてしまい、せっかく得た回答を利用できない状況が生じやすくなります。聞きたいことを聞く、という単純な設計では、調査は失敗しやすいのです。

原因を把握し、手段を考える

質問項目が完成したら調査を実施します。そして回答を統計的に分析し、社内コミュニケーションの実態から不満足の原因を把握し、解決するための手段を検討します。

なお、社内コミュニケーション調査の結果は全社に公表し共有するようにしましょう。本音を引き出す必要のある社内コミュニケーション調査では、会社と従業員の間に信頼関係がなくては本音の回答を得ることは困難です。調査を実施する理由と調査結果、調査で明らかになった問題への対応策までしっかりと説明することで、現場からの納得感を得やすくなります。

調査結果のフィードバックがない、あるいは施策に反映されない場合、従業員は「答えても無駄だ」という学習性無力感を抱き、次回の回答率は著しく低下します。調査は「やりっぱなし」が最もリスクが高いことを肝に銘じる必要があります。

弊社ソフィア調査(2024年)から見る最新トレンドと「三本柱」戦略

ここまで一般的な調査手法について解説してきました。では、大企業が直面している最新の課題と、それを解決するための具体的戦略にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは弊社ソフィアの調査(インターナルコミュニケーション実態調査2024)から明らかになった内容をご紹介します。

衝撃の事実:戦略への共感はわずか1割

弊社ソフィアの調査では、企業の戦略やビジョンに対して「共感している」と回答した従業員は、わずか1割程度に留まることが判明しました。多くの企業がインターナルブランディングに注力しているにもかかわらず、現場には「冷めた空気」が漂っているのです。

これは、情報の伝え方が一方的(As isの浸透型)であり、社員が「自分事」として捉えられる文脈(To beの共創型)になっていないことを示唆しています。

1on1のパラドックス:実施するほど効果が薄れる?

また、社内コミュニケーション促進の施策として「1on1ミーティング」が上位に挙げられましたが、同時に「効果的でない取り組み」としても上位にランクインするという矛盾(パラドックス)が生じています。

多くの現場で1on1が「業務進捗の管理」や「詰め」の場になっており、本来の目的である「対話」や「信頼関係の構築」が機能していない実態が浮き彫りになりました。

解決のための「三本柱」戦略

これらの課題を解決するために、弊社ソフィアの調査では以下の「三本柱」のバランスを最適化することを提唱しています。

1. 対話(Dialogue):質の転換

単なる「会話」や「連絡」ではなく、互いの背景や価値観を理解し合う「対話」へ質を転換させる必要があります。1on1においては、業務の話をあえて排除し、キャリアや悩み、組織への想いを聞く時間を設けるなど、心理的安全性を担保した設計が求められます。

2. 教育(Education):管理職のアップデート

コミュニケーション不全の最大の要因は「管理職のスキル不足」です。しかし、プレイングマネージャー化した管理職にこれ以上の負荷をかけるのは酷です。必要なのは、精神論ではなく「どう聞くか」「どうフィードバックするか」という具体的なスキル教育と、それを支える人事評価制度の見直しです。

3. ツール(Tools):双方向性の確保

社内報やイントラネットは、情報を「置く場所」から「交流する場所」へと進化させる必要があります。調査でも「社内報の媒体選択」と「双方向化」が重要テーマとして挙がっています。コメント機能や「いいね」ボタン、アンケート機能を活用し、現場の反応が可視化される仕組み(デジタルワークプレイス)を整えることで、情報の血流を改善します。

まとめ

もし、現場の考え方や行動に対して経営側が満足しておらず、なぜそのような状態になるのか理解できていないのであれば、自社の社内コミュニケーションにおいて現場との間に認識の相違が起きている可能性が高いといえます。社内コミュニケーション不全は徐々に、しかし確実に会社を崩壊させるというリスクを、トップ層や人事担当者はしっかりと理解しておきましょう。

調査は、組織の「健康診断」です。悪い数値が出ることを恐れるのではなく、数値を直視し、そこから「対話・教育・ツール」の三本柱を用いて適切な処置を行うこと。このPDCAサイクルこそが、変化に強く、従業員が生き生きと働ける組織を作る唯一の道です。

なお、ソフィアでは社内アンケート調査に関する記事も掲載しています。あわせてご覧ください。

関連記事:従業員調査が従業員満足度を低下させる!?~アンケートに本音を書かない・書けない理由~

関連サービス