大企業がビジョン浸透に取り組む目的とは?中期経営計画をビジョン浸透活動の指針として活かす方法

最終更新日:2025.10.02

目次

ビジョン、ミッション、パーパスといった言葉は、いまや企業経営の現場で広く使われるようになり、近年ではややバズワード化している印象すらあります。特に大企業においては、経営企画部門や広報部門が「ビジョン浸透の推進役」を担うようトップから指示を受けるケースも増えています。

しかし、これまで十分に注目されてこなかったビジョンを、社員一人ひとりの「自分事」として根付かせることは容易ではありません。実際には、目の前の課題解決に追われるあまり、社内の協力を十分に得られず、期待された成果を出せない企業も少なくないのが現状です。

本記事では、そのような状況に直面している担当者に向けて、ビジョン浸透の取り組みを進めるうえで最初に押さえるべきポイントを解説します。

大企業がビジョン浸透において直面する課題とは?

従業員規模が50人程度の企業であれば、経営層と社員が近い距離にあるため、ビジョンの浸透は比較的スムーズに進むかもしれません。リアル/オンライン双方での直接的なコミュニケーションを重ねることで、社員の理解や共感を得ることが可能です。

しかし、大企業、特に長い歴史を持つ組織では事情が異なります。全社員と直接コミュニケーションを取ることは現実的に不可能であり、社内ポータルや動画配信、タウンホールミーティングなどのツールを駆使しつつ、経営陣や管理職の協力を得ながら進めていく必要があります。

実際には課題が山積しています。創業当初に策定されたビジョンが現事業と乖離している、旗振り役であるはずの経営陣が本気で取り組んでいない、担当部門内でさえビジョンの定義や役割が曖昧。こうした状況に頭を抱えるご担当者も少なくありません。しかし、ここで焦って表面的な課題解決に飛びつくことは推奨できません。

ここで思い出したいのが登山家ジョージ・マロリーの言葉です。1920年代、三度エベレスト登頂に挑んだ彼が「なぜ山に登るのか」と問われた際に「そこに山があるから」と答えたと伝えられています(実際には「そこにエベレストがあるから」と答えたとされる説が有力です)。哲学的で、目的や意義を自らに問い直す言葉として広く知られています。

ビジョン浸透の取り組みも同様です。まず問いかけるべきは、「自社はなぜビジョン浸透に取り組むのか」「その結果としてどのような姿を目指すのか」という2点です。この問いに対する答えを明確にすることが、あらゆる施策に先立つ第一歩となります。

大企業がビジョン浸透活動を始める前に「目的」と「ありたい姿」を明確にすべき理由

ビジョン浸透の具体的な施策に着手する前に、まず前述の2つの問いがあります。すなわち「なんのためにビジョンを浸透させたいのか」という目的と、「ビジョンが浸透したとはどういう状態か」というありたい姿に対する答えを明確にしておく必要があります。なぜこの2つの問いが重要なのでしょうか。その理由を説明します。

ビジョン浸透施策の検討における指針となる

「なんのためにビジョンを浸透させたいのか」、「ビジョンが浸透したとはどういう状態か」の2つの問いに対して、多くのビジョン浸透担当者は明確に答えることができません。仮に自分なりの答えを持っていても、チーム内でその認識に齟齬が生じているケースは少ないです。

これは、ゴールを定めないまま登山を始めるようなものです。登頂すべき山頂(目的地)が決まっていなければ、どのルートを進むのか、どんな装備を準備すべきかも決められません。

ビジョン浸透も同じです。まず「なぜ自社はビジョン浸透に取り組むのか」という意義について、関わる全員が共通認識を持つ必要があります。各人が思い描くゴール(ありたい姿)がバラバラでは、議論が噛み合わず、取り組み自体が空中分解しかねません。だからこそ「目的」と「ありたい姿」を明確化し、それを社内で共有することが、施策立案から実行まで一貫した指針となるのです。

社内の協力を取り付けるための材料となる

ビジョン浸透の目的と「ありたい姿」を明確にしておくことは、社内で理解と協力を得るために欠かせません。特に大企業では、経営陣や管理職の関与がなければ全社的な浸透は実現しづらいのが実情です。

しかし、経営層や幹部が必ずしも前向きに協力してくれるとは限りません。長年、理念が重視されてこなかった企業文化の中でキャリアを築いてきた人材にとっては、突然「ビジョン浸透が重要」と言われても実感が湧きにくいのは自然なことです。現場では「ビジョンがなくても業績は作れる」「時間があるなら営業活動に回すべきだ」と考える管理職も少なくありません。

さらに、最初は容認していた経営陣であっても、活動に想定以上の労力やコストがかかると、「なぜそもそもこの取り組みを行うのか」と疑問を呈するケースもあります。その際に十分な説明ができなければ、準備してきた取り組みが白紙に戻るリスクすらあります。

こうした事態を防ぐためには、施策検討に入る前段階で「なぜ浸透に取り組むのか(目的)」と「どのような状態を目指すのか(ありたい姿)」を明確に定義し、社内で合意形成しておくことが重要です。発案者や実行部門だけでなく、決裁者や経営層を含めた共通認識があれば、「なぜこの活動を行うのか」という問いに対して揺るがない説明が可能になり、社内の理解や支援も得やすくなります。

中期経営計画をビジョン浸透活動の指針として活かすには?

ここまでで、ビジョン浸透に先立って「目的」と「ありたい姿」を明確化する重要性を解説しました。とはいえ、「何を根拠に目的を定め、どの水準でありたい姿を描けば社内合意が得られるのか」という課題は残ります。では、合意形成しやすい「目的」と「ありたい姿」をどのように設計すべきでしょうか。

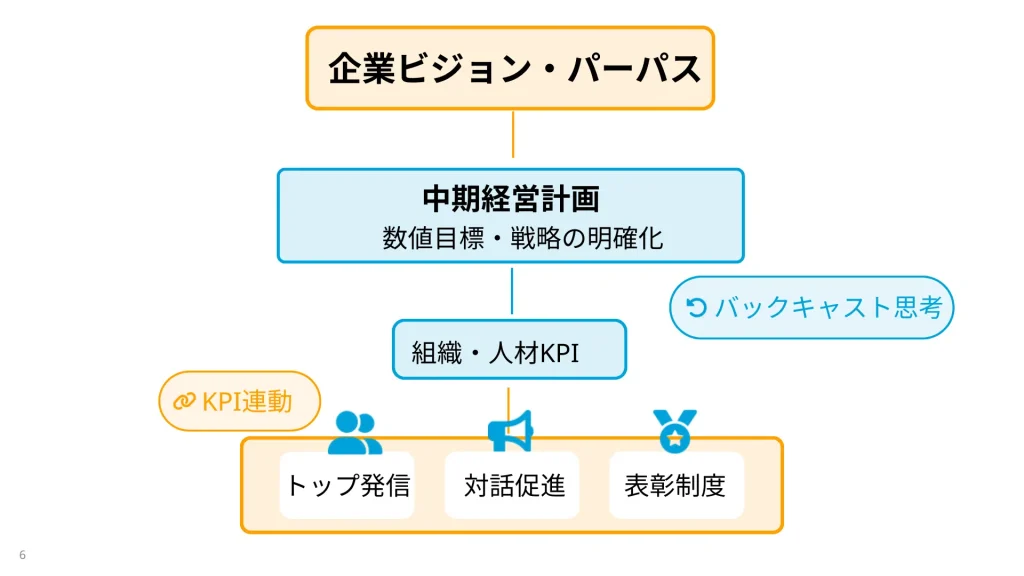

推奨するアプローチは、ビジョン浸透の目的を「中期経営計画(中計)の達成」に据え、その実現に必要な組織・人材の状態を逆算して定義する方法です。一般的な「ビジョン→戦略→計画」という順序を、計画側から補完的に逆引きする発想であり、現実のKPIと結び付けることで社内の納得度を高められます。

現在の中期経営計画は実現の見込みがあるか?

一般的な経営フレームでは、ビジョン(長期的な理想像)が最上位に位置し、その下に経営戦略や中期経営計画が配置されます。社員がビジョンを理解・共感することでモチベーションが高まり、中期計画の達成へとつながる、というのが王道の流れです。

しかし、ここで紹介する方法論はあえてその順序を逆にたどります。

多くの上場企業では、3〜5年スパンの中期経営計画(中計)を策定しています。そこには「数年以内に業界シェアNo.1」「売上を○倍に拡大」「新規事業で市場を創出」といった高い目標が掲げています。

では、自社の中期計画を見てどう感じるでしょうか。既存の延長線上で十分に達成できそうでしょうか。もしそうであれば、全社でそのまま邁進することが望ましいでしょう。その場合、ビジョン浸透を大規模に推進しなくても目標達成は可能かもしれません。

一方で「このままでは到底達成できない」と感じるケースも少なくありません。その要因が市場環境など外部要因であれば自社ではコントロールできませんが、社内要因であれば話は別です。社員のモチベーションや組織を動かす仕組み・施策が十分でない場合、そこにこそビジョン浸透へ取り組む意味があります。

ビジョン浸透に中期経営計画を活用するメリット

中期経営計画をビジョン浸透の起点とすることには、大きく2つのメリットがあります。

第一に、「ありたい姿」を具体化しやすい点です。抽象的な理念から議論を始めるとどうしても曖昧になりがちですが、既に設定された数値目標(中計のKPI)を起点とすれば、その達成に必要な組織や人材の在り方を逆算的に描き出すことが可能になります。

第二に、社内の合意を得やすい点です。経営層はビジョン浸透の重要性を理解していても、現実的な負荷や投資効果に対しては慎重な姿勢を示す場合があります。その際、中期経営計画を根拠にすれば「これは単なる理念浸透ではなく、中計目標を達成するための具体的施策である」と説明できます。上場企業における中期経営計画は株主に対して公表された公式な約束であり、子会社もまた親会社に数値目標を約束しています。

つまり、社長自らがコミットしている計画である以上、その達成に直結する取り組みとして位置付ければ、経営層にとっても反対しづらく、活動推進の強力な根拠となります。

大企業が中期経営計画を活用してビジョン浸透の「ありたい姿」を描くには?

ここからは、中期経営計画を活用してビジョン浸透の「ありたい姿」を描くための具体的な手順を紹介いたします。先述のとおり、ビジョン浸透の目的は「中期経営計画を達成するため」と置きます。その前提で、自社にとっての「ありたい姿」を導き出していきましょう。

計画の達成に向けて解決すべき人と組織の課題を抽出する

仮に中期経営計画に「5年後に新規事業の売上比率を現状の3%から15%に引き上げる」という目標があるとします。

既存の商品やサービスだけでその数値目標を達成できるでしょうか?

難しい場合、新商品の投入が必要となりますが、現在の組織体制で期待に見合う新商品が生まれそうでしょうか?もしその期待ができないとしたら、問題はどこにあるのでしょう?

そもそも新商品のアイデアの”種”自体が社内から出ていないのでしょうか?では、それはなぜでしょう?

社員の能力不足でしょうか?あるいは、部長がリスクを過度に避ける判断を繰り返した結果、部下のチャレンジ精神が削がれてしまったからでしょうか?

仮に原因が後者である場合、部長がリスクを過度に避けるようになった背景は何でしょうか?個人の性格の問題でしょうか?それとも社内の評価制度が減点主義だからでしょうか?さらに言えば、その部長の上司(経営陣)がリスクを嫌うために部長も同調しているのでしょうか?

このように、中期計画の各目標を達成するために必要な要素を洗い出しながら、人と組織に関わる課題をブレイクダウンしてイメージしていきます。すべての部署について網羅的に検討する必要はありませんが、社内の人脈を辿って現場の生の声を収集し、リアルな状況を把握できていると望ましいでしょう。

検討を深めていくと、人事制度や社内の稟議ルールなどが問題要因の一端になっていることが明らかになる場合もありますが、気にせず徹底的に深掘りしてください。本来、そういった制度類も本来のビジョンに基づいて設計されるべきものです。逆に言えば、ビジョンを起点に全社の制度設計を見直すくらいの視点で、広いスコープで課題を洗い出してみましょう。

課題を反転させて、「ありたい姿」を描く

会社における課題は特定できたでしょうか。あとはその課題を反転させることで、それが理想のありたい姿となります。

先ほど例に挙げたケースについて、自社の課題を以下のように整理したとしましょう。

顕在化している問題

- ヒット商品が出ない

問題の要因(A)

- 他社の模倣品ばかりを発売している

- 新商品の発売数が少ない

Aの要因(B)

- 新商品のアイデア創出数が少ない

Bの要因(C)

- 意思決定者(部長)が極端なリスク回避志向のため、斬新なアイデアが承認されない →その結果、メンバーは次第にモチベーションを失い、売上予測が立てやすい他社類似商品ばかり提案するようになった

意思決定者がリスクを嫌うようになった経緯(Cの背景)

- 自社は比較的安定した業界で長年安定成長してきた

- ここ数十年、求められてきたのは新たな挑戦ではなく従来路線の継続

- イノベーションよりオペレーション重視で、ミスなく業務を回せる人材が評価されてきた

- この結果、評価制度が減点主義となりチャレンジしない文化が連綿と受け継がれてきた

- いつしか社員は顧客よりも上司の顔色を窺うようになった

- 当の意思決定者(部長)もその企業文化にすっかり染まってしまった

今、この問題を解決すべき理由

- 以前とは市場環境が大きく変化し、従来の延長線上のやり方では会社の成長は望めず、新たな挑戦が求められている

以上を踏まえて特定した課題は次のとおりです。

■ 課題: 会社全体でリスク回避志向が強く、不確実性の高い挑戦を組織的に忌避する傾向がある

- 長年受け継がれてきた減点主義・オペレーション重視の文化が背景にある

- 組織体制が縦割りの階層構造で、一部部署だけを変えても根本的な改革は難しい

■ 現在の状態: 上記課題が各層で顕在化している

- 経営陣: 自身の任期を全うすることを最優先とし、守りに入った意思決定が多い

- 管理職: ミスによる減点を避けるため、革新的なアイデアや従来と異なる方法にはなかなかゴーサインを出さない (口では「挑戦しろ」と言うものの放任している)

- 若手~中堅社員: 内向き志向が強く、新たな挑戦に消極的。積極的に挑戦する同僚を冷ややかな目で見ている

では、これらを反転させましょう。つまり、課題を裏返したところに「ありたい姿」が見えてきます。

ありたい姿(理想の状態)

- 経営陣: 目先の数年の安定より将来の成長を重視した意思決定を行う

- 管理職: 部下に新しい挑戦を積極的に促し、自らも社内外の交渉に関与するなど率先して支援する

- 若手~中堅社員: 常に「お客様ファースト」の視点で考え、社内外に前向きな提案・行動を起こす。社内に志を同じくする仲間を作り、チームで新たな挑戦に取り組む

いかがでしょうか。ありたい姿を描くプロセスのイメージはつかめましたでしょうか。ビジョン浸透活動を推進する中では、関係各所の協力を得る際に中期計画の重点項目との結びつけを示したり、社内で受け入れられやすい表現に言い換えるなどの工夫も必要となります。しかし、すべての出発点となるのはここで検討したありたい姿です。目的と理想像が明確になっていれば、具体的な施策のデザインから社内への説明まで一貫した軸ができあがります。

大企業でビジョン浸透を成功させるにはどうすれば良い?

ここまで、ビジョン浸透の取り組みに先立って明確にすべき目的とありたい姿、そして中期経営計画を活用してそれらを描き出す方法について解説いたしました。しかし、大企業でビジョン浸透を成功させるためには、これらの軸を定めることに加えて現場での具体的な工夫も欠かせません。最後に、ビジョン浸透を効果的に進めるためのポイントや施策をいくつか紹介いたします。

経営陣・管理職のコミットメントを得る

ビジョン浸透にはトップマネジメントの本気の関与が不可欠です。経営層自らがビジョンの重要性を社内に語りかけ、率先して理念を体現することで、現場にも浸透しやすくなります。またミドルマネジメント層にもビジョン浸透の意義を理解させ、管理職自身がロールモデルとなって行動するよう促しましょう。トップダウンのメッセージ発信とミドルの巻き込みによって、組織全体に一貫した姿勢を示すことができます。

ビジョンの再定義・具体化を行う

仮に現行のビジョンが抽象的すぎたり現実と乖離している場合、時代や事業内容に合った形に再定義することも検討しましょう。必要であれば言葉遣いや表現をアップデートし、社員が日常的に共感・理解しやすい具体的なキーワードを盛り込むと効果的です。

日常業務の中でビジョンを意識させる仕組み

ビジョンは掲げただけでは浸透しません。社員が日々そのビジョンに触れる機会を増やす工夫が必要です。例えば、社内報や社内SNSでビジョンに関連するメッセージを定期的に発信したり、オフィス内にビジョンやバリューを掲示するポスターやデジタルサイネージを設置する方法があります。朝礼や全社イベントで経営理念にまつわるストーリーを共有するのも有効でしょう。日常的に理念をリマインドすることで、社員の意識にビジョンを刷り込んでいきます。

人事評価・KPIとビジョンを連動させる

ビジョン浸透を本気で進めるなら、人事制度や業績評価の仕組みにもビジョンを組み込みましょう。具体的には、社員の目標管理や評価項目にビジョンやバリューに沿った行動指針を盛り込むのが効果的です。例えば360度評価や上司との面談時に、社員が自社のビジョンに即した行動や成果をどれだけ体現できたかを振り返る仕組みを導入します。

社員参加型の浸透施策を展開する

ビジョン浸透はトップダウンだけでなく、ボトムアップの働きかけも重要です。社員が主体的に理念を理解し共感できるよう、参加型の研修やワークショップを実施してみましょう。グループで楽しみながら学べるビジョン浸透ゲームや、部署横断のワークショップ、理念に関するアイデアコンテストなどは好例です。

ゲーム形式にすることで「堅苦しいお説教」ではなく楽しみながら理念を学べる場を提供できます。さらに、現場のキーパーソンを「バリューアンバサダー」等に任命し、各部署で理念を広める役割を担ってもらうのも効果的でしょう。社員自身が理念浸透の推進者となることで、現場発の盛り上がりが期待できます。

また、理念に沿った行動をとった社員を表彰したり、社員同士で称賛し合うピアボーナス制度を導入して、理念体現行動を可視化・共有している企業もあります。こうした施策により、従業員一人ひとりが「自分たちの言葉」でビジョンについて語れるようになり、組織全体の一体感が醸成されていきます。

浸透度の測定と継続的な改善

ビジョン浸透の効果測定も忘れてはいけません。施策を実施しっぱなしではなく、定期的にその浸透度をチェックして改善に繋げることで、より強固な企業文化を築けます。

具体的には、従業員アンケートで「企業理念を理解・共感しているか」「日々の業務で理念を意識できているか」といった項目についてフィードバックを集める方法があります。定量的な数値(例:企業理念の理解度○%、共感度○%など)で浸透度を把握するとともに、自由回答で現場の声を収集すれば貴重なヒントが得られるでしょう。

またエンゲージメント調査のスコアや社員の離職率・定着率などをモニタリングし、ビジョン浸透施策の前後で変化があるかを追うことも有効です。ビジョンが浸透すれば組織への愛着や誇りが高まり、結果的に離職率低下や業績向上といった成果につながるケースも報告されています。これらのデータを定期的にチェックし、効果が薄いようであれば施策内容を見直す、効果が出ているならさらに強化する、といったPDCAサイクルを回していきましょう。

まとめ

大企業におけるビジョン浸透の目的を明確にし、ありたい姿(理想像)を描くことの重要性、さらに中期経営計画を起点にその理想像を導き出す方法論について解説してまいりました。後半では、ビジョン浸透を成功させる具体的なポイント(経営陣の巻き込み、制度設計、社員参加、効果測定等)にも触れました。

今回紹介した方法論はイレギュラーなアプローチかもしれません。しかしながら、「ある日急にビジョン浸透を任された」「経営陣や管理職が非協力的で困っている」といった方にとって、少しでも前に進むための具体的な手段としてお役に立てば幸いです。