経営ビジョンとは何か?経営理念との違い・メリット・策定方法と事例を解説

最終更新日:2025.11.03

目次

あなたの会社では、社員が同じ方向を向いて働けているでしょうか?もし社員が「この会社は将来どこを目指しているのか分からない」と感じているとしたら、それは経営ビジョンの不在が原因かもしれません。

本記事では、経営ビジョンとは何か、経営理念やミッション・パーパスとの違い、策定することのメリット、具体的な作り方や浸透のポイント、有名企業の事例などを詳しく解説していきます。弊社ソフィアの独自調査結果も交えながら、効果的な経営ビジョンの策定・活用方法を一緒に探っていきましょう。

経営ビジョンとは何か?

まず、経営ビジョンとは何かを押さえておきましょう。一言でいえば、経営ビジョンとは企業が最終的に目指す理想の姿やゴールのことです。

一般的には企業の経営理念(企業の存在意義や信念を示す根本的な理念)に基づいて策定され、経営理念を実現するために「いつまでに、どのような状態を目指すのか」という将来像を具体的に描いたものを指します。経営ビジョンには企業が進むべき具体的な方向性や長期的な目標が明文化されており、社員の行動規範や判断基準の拠り所ともなります。

経営ビジョンは通常、5年や10年などある程度具体的な期限を区切って設定されます。長期にわたる壮大なビジョンを掲げる企業もありますが、経営環境や戦略の変化に応じて適宜見直しを行うことが望ましいでしょう。また、経営ビジョンは1つとは限らず、企業は複数のビジョン目標を同時に掲げる場合もあります。

ビジョンを掲げることで、企業は組織として統一された方向感を持つことができ、社員一人ひとりが迷うことなく共通の目標に向かって努力できるようになります。

経営ビジョンと経営理念はどう違うのか?

経営ビジョンと混同されやすい概念に経営理念があります。では、この2つはどのような違いがあるのでしょうか?

経営理念は、企業が「なぜ存在するのか」「経営を通じて何を実現したいのか」といった企業の根本目的や価値観を言語化したものです。いわば企業の存在意義そのものを示す上位概念であり、社是や社訓といった形で表現されることもあります。

一方で経営ビジョンは、そうした経営理念に基づいて「具体的にいつまでにどのような姿になりたいか」という将来的な到達点を示す中長期的な目標です。経営理念が不変の指針であるのに対し、経営ビジョンは経営環境の変化に応じてアップデートされる動的な目標と言えるでしょう。例えば、「2030年までに○○な企業になる」といった具合に、時間軸を伴ったゴールを掲げるのが経営ビジョンの特徴です。

ただし、経営理念と経営ビジョンを厳密に区別しようとしすぎる必要はありません。重要なのは、経営理念や経営ビジョンがいかに社員から共感されるのであるか、社員の感情を動かして行動変容へとつなげることができるか、ということです。つまり名称や分類以上に、社員がそれらを理解・共感し行動に移せる状態を作ることが大切なのです。

経営ビジョンはミッション・バリューとどう違うのか?

経営ビジョンと合わせて語られることが多い概念にミッション(使命)やバリュー(価値観)があります。これらはアメリカの経営学者ドラッカーによって提唱されたMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)と呼ばれる枠組みで語られることもあります。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、経営学者のピーター・F・ドラッカー氏が提唱したものです。これらはいずれも「社員が同じ方向を向いている状態を目指す」ことを目的に策定するものなので、それぞれに表現方法は異なっても、企業における役割は同じようなものと考えてよいでしょう。

具体的には、以下のような違いがあります。

ミッション(Mission)

企業の存在意義や使命を指します。企業が「何のために存在し、社会にどんな価値を提供するのか」という現在進行形の目的を表すものです。例えば「〇〇という社会課題を解決する」「〇〇な価値観を広める」といった形で、企業が果たすべき役割を示します。ミッションには企業が担う社会的な使命や責務が込められています。

ビジョン(Vision)

前述のように、企業が将来的に目指す姿やゴールを意味します。ミッションによって定まった使命を遂行していった結果、最終的に到達したい未来像がビジョンです。経営戦略や中期経営計画の指針ともなり、企業や社員が共有すべき長期目標と言えます。

バリュー(Value)

企業や社員が大切にする価値観・行動指針です。ミッションを遂行しビジョンを達成するために、日々の業務で社員がどのように考え行動すべきかを示したものがバリューです。例えば「チャレンジを恐れない」「顧客視点を貫く」といった具体的な行動基準がバリューにあたります。抽象的で曖昧な表現では指針にならないため、社員にとって理解しやすく実践しやすい言葉で定義されます。

このようにミッション・ビジョン・バリューはいずれも企業の方向性を定め社員と共有するための重要な概念です。企業によってはミッションとビジョンを明確に分けずに使っていたり、ミッションの中にビジョン的な要素を含めているケースもあります。

しかし重要なのは用語の使い方よりも、これらが一貫した体系として整理され、社員に浸透していることです。ミッション・ビジョン・バリューという名称や位置づけは企業ごとに多少異なっても構いませんが、社員が自社の使命・将来像・価値観を正しく理解し行動に移せていれば、経営の軸がブレることはないでしょう。

経営ビジョンとパーパス(Purpose)の違いは?

近年「パーパス経営」という言葉が注目されており、パーパス(Purpose)という概念も議論されるようになっています。パーパスとは英語で「目的」や「意図」を意味し、ビジネスにおいては「何のためにこの会社が存在するのか」という存在意義を指します。ミッションと近い概念ですが、さらに上位にある北極星のような指針とも言われます。

具体的には、「自社は社会や顧客にとってどんな価値を提供するために存在するのか」という問いへの答えがパーパスです。

経営ビジョンとの違いを一言でいえば、パーパスは現在の存在意義(Why)、ビジョンは将来の理想像(When/Where)に焦点を当てている点です。パーパスはミッションと同様に企業の使命的側面を持ちますが、より社会とのつながりを強く意識し、将来成し遂げたいことよりも「いま現在のあるべき姿」を示す傾向があります。

一方、ビジョンは「○年後にこうなっていたい」という未来の具体的な状態を示すものです。

例えば、パーパスが「〇〇な社会を実現するために存在する」という現在の存在意義を示すのに対し、ビジョンは「〇〇年までに〇〇な状態になる」という将来の到達点を示します。両者は時間軸が異なるだけでなく、内容的にもパーパスはより本質的かつ社会的な目的を表し、ビジョンはそれを踏まえた上での具体的な目標像を表します。

企業によってはパーパスとビジョンを両方策定している場合もあります。その場合、パーパスを最上位概念として掲げ、その下でビジョンやミッションを位置付けることになります。パーパスが「会社の存在理由そのもの」であり、ビジョンが「パーパスを前提に将来こうなっていたい姿」だとすれば、両者が矛盾なく繋がるように定義することが重要です。

結局のところ、用語の定義よりも自社の理念体系を社員にとって分かりやすく一貫性のあるものに構築することがポイントだと言えるでしょう。

経営ビジョンを策定するメリットは何か?

ここまで経営ビジョンの定義や他の概念との違いについて見てきました。では、経営ビジョンを策定することで、企業にはどのようなメリットがもたらされるのでしょうか?

経営ビジョンは決して形式的に掲げるだけものではなく、作成することで会社や社員にメリットをもたらすものです。ここでは、経営ビジョンを策定・掲げることによって企業にもたらされる代表的なメリットをご紹介します。

会社としての一体感を増幅させる

経営ビジョンを掲げることで、会社が向かうべき方向性が全社員に共有されます。社員が共通の目標に向かって進むことで組織全体のベクトルが揃い、会社としての一体感が増します。ビジョンが浸透した組織では、「自分たちは〇〇を成し遂げるんだ」というワクワク感や高いモチベーションが社員間に生まれ、強い団結力が育まれます。

例えば全国にフランチャイズ展開するような企業では、各店舗や部門の方向性を統一するために経営ビジョンが極めて重要になります。散漫になりがちな経営方針をビジョンによって一本化し、本部と現場が共有の指針を持つことで、大企業でもスタートアップのような機動力と一体感を維持できるのです。

社員のモチベーションを向上させる

向かうべき方向が明確になると、社員は「会社の中で自分は何を成すべきか」がはっきりとわかるようになります。自らの役割と仕事の意義を認識した社員は、会社への貢献実感を得られるためモチベーションが向上します。経営ビジョンによって自分の仕事の意味づけがなされ、ビジョンと自分の業務がつながっていると感じられれば、仕事に対する意欲も一層高まるでしょう。

さらに、社員がビジョン実現に向けて努力する過程で成功体験を積めば、「自分も会社のビジョン達成に寄与している」というエンゲージメント(愛着心)が高まります。結果として離職率の低下にもつながり、優秀な人材の定着率向上といった効果も期待できます。社員一人ひとりのモチベーション向上は組織全体の生産性向上にも直結するため、経営ビジョンを通じた内発的動機づけは非常に重要です。

ステークホルダーからの信頼を獲得する

経営ビジョンは対内的な指針であると同時に、対外的にも企業の方向性を示す宣言です。企業の中長期的な目標や理想像をビジョンとして明確に掲げることで、顧客や取引先、投資家など社外のステークホルダーに対し、企業の将来像とコミットメントを伝えることができます。これはステークホルダーへの重要な意思表明であり、「この会社は将来こうなろうとしているのだ」という説得力のあるメッセージとなります。

明確なビジョンを示す企業は、たとえ現在の業績がビジョンに追いついていなくても、「これからこうやってビジョンを実現していく」という筋道を示し続けることで信頼を得る努力ができます。掲げたビジョンと現状にギャップがある場合でも、経営陣が継続的にステークホルダーと対話し、進捗や取り組みを説明していくことで透明性と説明責任を果たすことが重要です。実際に経営ビジョンを明確に打ち出している企業ほど、顧客や投資家からの信頼を勝ち取りやすい傾向があります。

逆にビジョンなき経営は、「将来の展望が見えない会社」「何を目指しているのかわからない会社」と映りかねません。外部からの信用を得にくくなるばかりか、場合によっては株主や投資家から経営姿勢を疑問視されるリスクもあります。経営ビジョンを掲げ、それを着実に社外へ発信していくことは、企業ブランディングや資金調達の面でもプラスに働くでしょう。

自社にマッチした人材を獲得できる

経営ビジョンは採用活動にも影響を及ぼします。求職者は企業を選ぶ際に「この会社で自分は何を実現できるのか」を考えますが、その判断材料の一つが企業のビジョンやミッション、バリューです。企業が明確なビジョンを掲げていれば、それに共感した人材が「ぜひこの会社で働きたい」と応募してくれる可能性が高まります。

逆にビジョンがなく企業の方向性が不透明だと、応募者は給与や福利厚生など表面的な条件以外で会社を評価しづらく、ミスマッチが起きやすくなってしまいます。

企業側にとっても、ビジョンを示すことは「こんな未来を一緒に目指せる仲間を求めています」というメッセージになります。自社の考え方・大切にしている価値観、これから進もうとしている方向性、その中で社員が得られる経験や成長——そういった提供できる価値を予め提示しておくことで、自社にフィットする人材を引き寄せやすくなります。近年ではこのように企業が人材に対して提供できる価値を明確にすることをEVP(Employee Value Proposition)と呼び、採用ブランディングの重要な要素とされています。

また、ビジョンに共感して入社した社員は入社後のエンゲージメントも高まりやすくなります。「自分はこのビジョンに惹かれて入社したのだ」という意識があれば、困難な業務にも使命感を持って取り組めるでしょう。経営ビジョンは、採用から定着・活躍までを見据えた人材戦略にも密接に関わってくるのです。

経営ビジョンはどう策定すればよいか?

ここまで経営ビジョンのメリットについて見てきました。では、効果的な経営ビジョンを策定するにはどのようなプロセスを踏めばよいのでしょうか?

ここでは経営ビジョン策定の基本的なステップをご紹介します。

1. 現状を把握・分析する

最初に、自社を取り巻く環境や社内の現状を正しく把握します。自社の強み・弱み、業界動向や社会のトレンド、競合他社の状況などを分析し、将来像を考える前提となる材料を集めます。現状分析により「自社は何が得意で、何が課題か」「どんな機会と脅威があるか」を明確にしましょう。

2. 理想の将来像を描く

次に、経営者や経営幹部が中心となり、自社の将来あるべき理想の姿を思い描きます。「10年後、20年後に自社をこんな姿にしたい」というビジョンの原型を自由に出し合います。業界でのポジション、売上や事業規模、新規事業の展開、社会への貢献度など、定性的・定量的な視点の両面から将来像を考えます。

3. 経営理念との整合性を確認する

描いた将来像が、自社の経営理念や企業理念の方向性と矛盾しないかをチェックします。経営ビジョンはあくまで経営理念を実現するための中間目標です。企業の存在意義から大きく逸脱したビジョンになっていないか、企業の価値観に沿った内容かを確認し、必要に応じて調整します。

4. ビジョンを簡潔な言葉で表現する

将来像が固まったら、それを社内外に伝わる簡潔でわかりやすい言葉に落とし込みます。スローガンやキャッチフレーズの形で表現すると社員にも浸透しやすくなります。ただし美辞麗句を並べるのではなく、具体的かつ社員が誇りに思える内容にすることが重要です。「○○産業で世界一になる」「○○で持続可能な社会を創る」など、端的で覚えやすい表現を目指しましょう。

5. 社内の意見を取り入れる

ビジョンの草案ができたら、必要に応じて幹部や現場社員の意見をヒアリングします。トップの想いが強すぎて独りよがりな内容になっていないか、社員にとって現実味があるか、理解しやすい表現かなど、多角的にフィードバックを得ます。社員から共感されるビジョンにするために、現場の声を反映させることも大切です。

6. 全社に共有し浸透させる

ビジョンが正式に決まったら、経営トップから全社員へ向けてビジョンを宣言・共有します。社内報やイントラネット、朝礼・社員総会などあらゆる機会を通じてビジョンを発信し、社内への浸透活動を行います。ただ通知するだけでなく、ビジョンの背景にある想いを語ったり、部門ごとにビジョン達成の計画を立てたり、社員一人ひとりが自分事として捉えられるよう働きかけます。

7. 必要に応じて見直す

一度策定したビジョンも、時間の経過とともに見直しが必要になる場合があります。外部環境の激変や予期せぬ事態でビジョンの修正を迫られることもあるでしょう。また、ビジョン期間の最終年度が近づいたら次のビジョンを策定する準備も必要です。常に経営理念との整合性を確かめつつ、ビジョンをアップデートしていく姿勢が大切です。

以上が経営ビジョン策定の大まかな流れです。中期経営計画の策定プロセスと重なる部分もありますが、ビジョン策定では数字目標だけでなく企業の理想像を描く創造性が求められます。経営陣のリーダーシップのもと、社員の声も取り入れながら、魂のこもったビジョンを作り上げましょう。

経営ビジョンを社内に浸透させるには?

どんなに立派な経営ビジョンを掲げても、それが社員一人ひとりに共有され行動に結びつかなければ絵に描いた餅になってしまいます。経営ビジョンは策定した後、「社内に浸透させる」ことが極めて重要です。

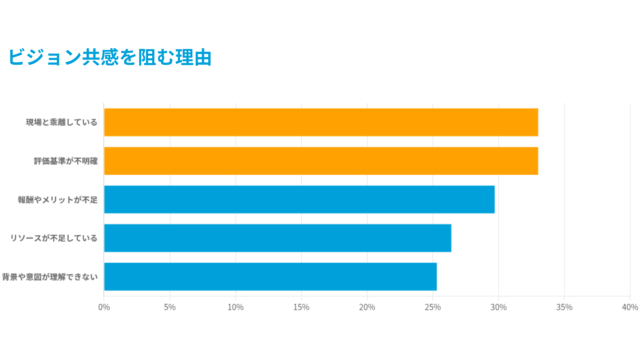

しかし実際には、多くの企業でビジョンの共有に課題を抱えています。弊社ソフィアの調査でも、社内コミュニケーションに問題を感じると回答した企業は全体の約79%に達しています。また、自社の経営目標や戦略の内容を「十分把握している」社員は8%に過ぎず、約5割の社員は自社のビジョンを十分に理解できていないという結果が出ました。さらに自社のビジョンに「十分共感している」社員もわずか9.9%にとどまり、半数以上は自社のビジョンに共感できていない状況が明らかになっています。

では、社員が経営ビジョンに共感・納得できていない背景には何があるのでしょうか?ソフィアの調査によれば、ビジョンに共感できない理由として最も多かったのは「現場の実情や実務と乖離している」(33.0%)という指摘でした。次いで「成果の評価基準が不明確」(33.0%)、「背景や意図が十分に理解できない」(25.3%)、「必要なリソースが不足している」(26.4%)、「報酬やメリットが不足している」(29.7%)といった点が挙げられています。

換言すれば、ビジョンの内容が現場とかけ離れていたり、説明不足で腹落ちしていなかったりすることが、社員の共感を妨げているのです。

では、経営ビジョンを社内に浸透させるためには具体的に何をすればよいのでしょうか?以下にポイントをまとめます。

現場と乖離しないビジョンにする

ビジョンの内容そのものが現場とかけ離れていては共感されません。策定段階から現場の状況を踏まえ、社員にとってリアリティのある目標に設定します。大きな夢を描くにしても、現場の努力がどう繋がるか見える形にしましょう。

ビジョンの背景や意図を丁寧に説明する

単に「このビジョンを掲げます」と周知するだけでなく、「なぜこのビジョンが必要なのか」「どんな想いが込められているのか」をトップ自ら語ります。経営者の言葉で語られる背景ストーリーは、社員の理解と共感を深めます。

成果指標を明確にする

ビジョン達成度合いを測る指標やマイルストンを提示します。社員が「何をもってビジョンに近づいていると判断できるのか」を知れば、自分たちの努力の方向性を掴みやすくなります。評価基準が不明確だと感じさせないよう、定量目標や重要成果指標(KPI)を設定しましょう。

必要なリソース・支援を提供する

ビジョン実現のために社員に新たな負担や挑戦を求める場合、教育研修や予算措置など必要なサポートを提供します。リソース不足のままでは社員も本気になれません。「ビジョンを実現するため会社も投資を惜しまない」という姿勢を示しましょう。

ビジョンへの貢献を評価・報酬に反映する

社員がビジョン実現に向けて起こした行動や成果を適切に評価し、称賛や報酬に結びつけます。例えば表彰制度を設けたり、人事評価項目にビジョンへの寄与度を組み込むなど、インセンティブ設計によって社員のやる気を引き出します。

経営層が率先して体現する

経営トップや管理職がまずビジョンを体現し、日常の意思決定や発言でビジョンを引用するなど率先垂範します。トップ自らがビジョンを語り続け、行動で示すことで、社員も「このビジョンは本気なんだ」と感じ、追随するようになります。

以上のような施策を継続的に講じることで、徐々にではありますが経営ビジョンは社内に浸透していきます。一朝一夕に全員が共感・理解するものではないため、コミュニケーションを繰り返し、社員の反応を見ながら改善を重ねることが大切です。ビジョンの浸透度合いを測る社内アンケートを実施したり、社員との対話の場を設けたりして、双方向のコミュニケーションを図るのも有効でしょう。

経営ビジョンは掲げて終わりではなく、伝え続けて初めて組織の力になるということを念頭に置きたいものです。

経営ビジョンの具体例は?

抽象的になりがちな経営ビジョンですが、実際に企業が掲げているビジョンを見るとイメージが湧きやすいのではないでしょうか?ここでは国内外で知られる企業の経営ビジョン例をいくつかご紹介します。

ファーストリテイリング(アパレル)

“服のチカラを、社会のチカラに”

ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリングの経営ビジョンです。同社は「誰にとっても本当に良い服を作り上げる」ことを企業理念に掲げており、「良い服の普及が国境や文化の壁を越えて社会に浸透する」という信念を持っています。このビジョンフレーズには、単に衣服を売るだけでなく服の可能性で社会をより良くしたいという熱い想いが込められています。

実際、ユニクロやジーユーの商品は世界中で受け入れられ、高品質な服がグローバルに広まっています。ファーストリテイリングはまさにビジョンを事業指針として経営を行い、その成果を上げている企業と言えるでしょう。

日本電産(精密機器)

“企業とは社会の公器であることを忘れることなく経営にあたる。”

“自らの力で技術開発を行い、自らの力でつくり、自らの力でセールスする独自性のある企業であること。”

“世界に通用する商品づくりに全力をあげ、世界の市場で世界の企業と競争する。”

精密モーターで世界トップシェアを誇る日本電産(現・ニデック)は、上記3つの柱からなる経営ビジョンを掲げています。同社の企業理念は「我社は科学・技術・技能の一体化と誠実な心をもって全世界に通じる製品を生産し社会に貢献すると同時に会社および全従業員の繁栄を推進することを旨とする」というものですが、経営ビジョンではその理念を実現するための具体的な方向性を示しています。

社会的責任を忘れず、自主技術開発とものづくりへのこだわりを持ち、グローバル市場で戦う——日本電産のビジョンは非常に明快で、社員のみならず取引先や投資家にも分かりやすい内容となっています。

ソフトバンクグループ(通信・投資)

“300年間成長し続ける企業グループ” “戦略的シナジーグループ” “次の時代を担う後継者の育成”

多角的な事業展開で知られるソフトバンクグループは、「情報革命で人々を幸せに」という企業理念を掲げつつ、上記のような複数の経営ビジョン目標を設定しています。特定の技術や事業領域に固執せず自己進化・自己増殖し続ける集団となること、グループ各社の戦略的な相乗効果を最大化すること、さらに未来を担う人材を育成すること——ソフトバンクのビジョンには単なる事業目標に留まらず、企業集団としての在り方が示されています。

実際に同社は通信事業に限らず投資事業などでも世界的な成功を収めており、これらの経営ビジョンが体現されていると言えるでしょう。

ANAグループ(航空)

“ANAグループは、お客様満足と価値創造で世界のリーディングエアライングループを目指します。”

日本を代表する航空グループであるANA(全日本空輸)は、「安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します」という企業理念を掲げています。その理念のもとで定められた経営ビジョンが上記のフレーズです。「お客様満足」と「価値創造」というキーワードを盛り込み、世界トップクラスの航空グループになることを宣言しています。

顧客志向とイノベーションを両輪に据えた明快なビジョンであり、従業員にとってもステークホルダーにとっても理解しやすい内容です。実際、ANAグループはサービス品質の高さで定評があり、常に新たな価値創造に挑戦し続けている企業として評価されています。

これらの事例からも分かるように、経営ビジョンは企業ごとに表現や着眼点が異なります。しかし共通しているのは、自社の理念や強みを踏まえつつ、将来に向けた大胆な目標をシンプルな言葉で示している点です。ビジョンは企業の個性を映す鏡でもあります。他社の事例を参考にしつつも、自社ならではのストーリーを込めたビジョンを策定することが大切だと言えるでしょう。

まとめ

経営ビジョンを策定し、それを経営の中心に据えて推進することで、企業は全社一丸となって事業に邁進できます。社員一人ひとりが同じ方向を向き、共通の価値観を持って働くようになれば、それは企業にとって計り知れない大きな力となるでしょう。

強いビジョンによって組織が一枚岩となり、困難に直面してもぶれない軸ができることで、企業はより強靭に成長していくはずです。

そして、ビジョン策定後の社内浸透も忘れてはなりません。ビジョンは掲げただけでは実現しません。社員の心に火を付け行動を変えるまで初めて意味を持ちます。経営層の熱意と工夫あるコミュニケーションによってビジョンが社内文化にまで落とし込まれたとき、企業は飛躍的な力を発揮することでしょう。

もし経営ビジョンを策定していない場合や、策定しようとしているもののどう考えていいかわからない場合、すでに策定した経営ビジョンを研修などで浸透させたい場合など、経営ビジョンに関する困りごとは、経営ビジョン策定支援の豊富なソフィアまでお気軽にご相談ください。