企業理念を浸透させるには?段階ごとの具体的な取り組み事例を解説

最終更新日:2025.10.28

目次

企業理念の浸透にはいくつものハードルがあります。そして経営者がいくら理念を語っても、伝えるだけでは社内に根付かせることはできません。では、どうすれば社員の共感を得て理念を定着させられるのでしょうか。

本記事では、企業理念とは何かという基本から、理念浸透の段階ごとの課題と対策、具体策を解説します。

企業理念とは何か?その意味と経営理念との違い

企業理念(きぎょうりねん)とは、企業がもっとも重要視する価値観や考え方を示したものです。ここでは企業理念について詳しく解説していきます。

企業理念とは

企業理念とは、企業が最も大切にする価値観や考え方を示すものです。「なぜこの企業は存在するのか」「なぜこの事業を行うのか」といった存在意義や方向性を示すだけでなく、従業員の行動規範や社内風土の形成にも深く関わっています。

企業理念をより深く理解するために、この概念がまだ存在しなかった時代を振り返ってみましょう。

20世紀初頭、産業の中心は「ものづくり」にありました。いかに効率的に生産するかが重視される中で登場したのが、アメリカの経営学者フレデリック・テイラー氏が提唱した「科学的管理法」です。

科学的管理法は、管理の徹底によって生産性を向上させ、従業員の作業を標準化する考え方です。具体的には、仕事量のノルマを設定し、作業手順をマニュアル化して、誰もが同じように作業できる体制を整えるという方法で、多くの企業が採用しました。

この手法は業績向上に一定の効果をもたらしましたが、その一方で従業員の離職率の高さが課題となりました。

そこで注目されたのが、アメリカの産業社会学者エルトン・メイヨー氏による研究です。彼は、従業員のモチベーションや仕事へのやりがいといった「人間的な感情」が生産性向上に重要であることを、ウェスタン・エレクトリック社で行われた「ホーソン実験」によって実証しました。

この実験結果からも分かるように、企業の存在意義や経営目的と、従業員が働く動機が一致していることが、企業経営において非常に重要であるといえます。

また、日本では渋沢栄一氏の著書『論語と算盤』において、企業は利益追求(算盤)だけでなく、社会的な使命や倫理観(論語)を重視すべきだと説かれています。

つまり、企業は企業理念を通じて自らの存在意義を明確にし、理念を社内に浸透させながら、日々の企業活動を通してその理念を実践し続けることが求められるのです。

参考: フレデリック W.テイラー『科学的管理法 』

渋沢栄一氏『論語と算盤』

企業理念と経営理念との違い

「企業理念」とよく似た言葉に「経営理念」があります。厳密には、企業理念が「会社としての存在意義や価値観」を示すのに対し、経営理念は「経営者が大切にしたい考え方(経営方針)」を指します。企業理念は創業者の想いに基づき基本的に不変ですが、経営理念は経営者交代や社会情勢に応じて変わる場合があります。もっとも、現実には両者を厳密に使い分けずほぼ同義としている企業も多いでしょう。

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とパーパスとは?

企業理念を語るうえで欠かせないのがミッション・ビジョン・バリュー(MVV)という3要素です。これらは企業理念を構成する具体的な内容であり、企業によってはこの3つすべてを定めたり、一部のみを定めたりしています。近年では企業理念に近い概念としてパーパス(Purpose)も注目されています。それぞれの意味は以下のとおりです。

ミッション(Mission):

「企業が果たすべき使命」のことです。企業活動の目的そのものであり、社会に対して提供する価値や解決したい課題を表します。例えば「○○をすることで△△に貢献する」「○○を通じて△△という課題を解決する」といった形で示されます。

ビジョン(Vision):

「企業が目指す将来のありたい姿」です。ただし自社の未来だけでなく、実現したい社会の未来像も含みます。例えば「○○を通して、△△な未来を実現する」「人々が△△できるような社会を創る」といったように、理想の将来像を描きます。

バリュー(Value):

「企業が重視する価値基準や行動指針」のことです。ミッション・ビジョンを実現するために従業員がどう行動すべきかを示す、行動規範となるものです。例えば「常にお客様第一で考える」「仲間を尊重し助け合う」など、具体的な行動規範として表現されます。

パーパス(Purpose):

「社会における企業の存在意義」を指します。企業理念と共通する点もありますが、パーパスは企業が社会へどう貢献するかという意義に焦点を当てた概念です。例えば「環境に優しい製品で持続可能な社会づくりに貢献する」といったように、企業活動を通じた社会的使命を示します。近年、企業理念の代わりにパーパスを掲げる企業も増えてきました。

企業理念はなぜ重要?浸透しないとどうなる?

多くの企業が企業理念を掲げるのには明確な理由があります。企業理念を適切に定め、社内に浸透させることで得られる主なメリットは次のとおりです。

組織の方向性を示す:

企業理念によって「私たちは何を目指すのか」が示されると、従業員全員が同じ方向を向いて力を発揮できます。バラバラだったベクトルが揃うことで、大きな成果につながります。

従業員のモチベーション向上:

自社の存在意義や目的が明確になると、自分の仕事が社会や会社の大きな目標につながっていると感じられます。「会社に貢献している」「社会の役に立っている」という実感が得られれば、仕事への意欲が高まり主体性も向上します。その結果エンゲージメントが高まり、社員が自律的に動く原動力にもなるでしょう。

意思決定のブレない軸:

ビジネス環境が目まぐるしく変化する中でも、企業理念が指し示す方向性がはっきりしていれば判断基準が明確になります。意思決定のスピードと精度が上がり、企業の成長スピードも加速します。

採用ミスマッチの防止:

企業理念を示すことで、自社の価値観に共感する人材を集めやすくなります。採用サイト等で理念を発信すれば、理念に共感した応募者が集まりやすくなり、入社後のミスマッチや早期離職のリスクも下がるでしょう。また、価値観を共有する人材は組織に馴染みやすく、定着率向上にも寄与します。

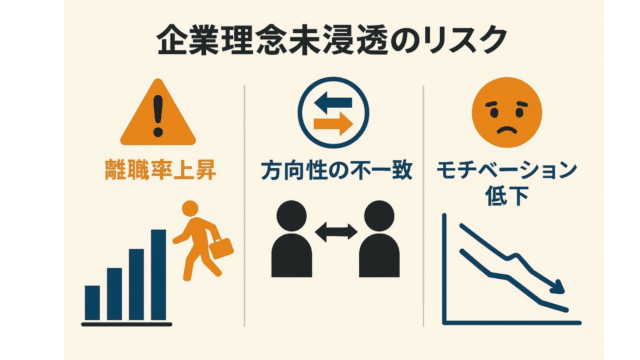

では逆に、企業理念が社内に浸透していないとどうなるでしょうか?経営陣がどんなに立派な理念を掲げても、社員に共有・共感されていなければその理念は形骸化し、無意味なものになってしまいます。実際に「掲げてはいるが誰も意識していない企業理念」を抱える企業も少なくありません。企業理念は作ること自体が目的ではなく、社内に定着させてはじめて価値を持つものだという点に注意が必要です。

さらに、企業理念が浸透していない職場では従業員のエンゲージメントが低く、離職率が高まる傾向も指摘されています。理念という共通軸がないと「自分の会社は何を大事にしているのか」が社員に伝わらず、働く意義を見失いやすくなるためです。結果として優秀な人材の流出や、人材採用の難航にもつながりかねません。

こうしたことから、企業理念は策定しただけで満足せず、いかに社内に浸透させるかが重要なのです。

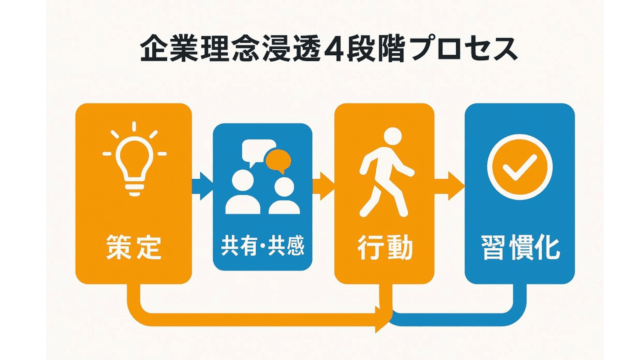

企業理念を浸透させるには?段階ごとの4つのハードルと克服策

企業理念を社内に浸透させるプロセスには、大きく分けて4つの段階があり、それぞれに乗り越えるべきハードルがあります。貴社が現在どの段階でつまずいているかを見極め、それに応じた対策を講じることが大切です。ここでは、(1)策定、(2)共有・共感、(3)行動、(4)習慣化の各段階で直面しがちな課題と、その克服策を解説します。

策定のハードル

ベンチャー企業や創業したばかりの企業は、会社の存在意義が脆弱な状態であり、事業拡大する中で次第に明確な意味づけがされていきます。会社の存在意義が明確になり、企業理念を策定できるまでの明確化していく過程が策定のハードル」です。一方で、大企業や歴史のある企業においては、創業者の想いや積み重ねてきた歴史が企業理念や経営理念、ミッション・ビジョン・バリューにつながるため、策定のハードルはないといえます。

企業理念を策定するにあたっては、何のために策定するのか、企業理念の影響範囲はどういうところにあるのか、ということを理解しておく必要があります。

組織内で何かを始めようとするときには、内部の反発や対立に直面します。。人は基本的に現状を維持した方が楽だと感じ、変化を避ける傾向にあるためです。そのことを念頭に置きながら、社員の共感を得られる企業理念を策定することができるかどうかが重要です。

コアコンピタンスとケイパビリティに着目して、組織を動かす「ストーリー」の重要性を理解しよう

変化が激しく先行きが不透明な状況が続く現代において、企業として成果を上げていくために、語られるべきストーリー…

共有・共感のハードル

企業理念を社員に共有する際には、社員が共感できるようなストーリーが必要です。これは、心理的な経験をデザインしていくプロセスとも言い換えられます。社員がその企業理念を「いいな」と感じることができ、企業理念に沿った行動を起こすきっかけとなるようなコミュニケーション施策から始めましょう。

決してやってはならないのが、理念の浸透に向けて、いきなり「社員教育」から始めることです。上層部が策定した企業理念がある日突然降ってきて、「これに従え」と押し付けられるのでは、社員は抵抗感を持ちます。社内の反発や対立につながってしまうこともあるでしょう。

実際、従業員が理念に共感できていない企業は少なくありません。弊社ソフィアの調査でも、自社の経営目標や戦略に「十分共感している」と答えた従業員はわずか9.9%しかおらず、「どちらともいえない」「あまり共感できない」という回答が半数以上を占めました。共感できない理由として、「現場の実情と乖離している」(33%)、「成果の評価基準が不明確」(33%)といった点が上位に挙がっています。つまり「掲げる目標が現場とかけ離れていてピンとこない」「何をしたら評価されるのか分からない」と社員が感じているわけです。他にも「背景や意図が十分に理解できない」(25%)、「必要なリソースが不足している」(26%)、「報酬やメリットが感じられない」(30%)などが共感を阻む要因として指摘されています。

行動のハードル

企業理念を社員の行動、そして体験に反映させ、社内に浸透させるためには、具体的な目標管理やマネジメントを行う必要もあります。ここで重要なのは、行動だけでなく、行動から「体験」へとつなげることです。

私たちが何らかの行動を起すのは、「その行動を起こすことで良いことがある」と考えたときです。日常生活での行動を例に挙げると、ある化粧品を購入する行動を起こすきっかけとなるのは、「この化粧品を使うとこんなに良いことがある」ということがイメージできるような広告・宣伝や口コミです。そして、行動を起こしてから、その化粧品を使い続けようと思うきっかけとなるのは、「その化粧品を使っているとき、調子が良いと感じた」「肌が綺麗だと誰かに褒められた」などの体験です。この体験が伴わないと、本当に化粧品の価値を感じてもらうことはできないでしょう。

企業活動においては、企業理念に基づいて社員にどのような行動を喚起したいのか、行動したことによって社員がどのような体験をするのかといった点までデザインし、コミュニケーション施策をしていく必要があります。

習慣化のハードル

浸透の最終段階が「習慣化」です。社内の誰もが意識することなく自然と企業理念に即して行動できるような仕組みをつくることが必要です。そのために、これまでの浸透活動の結果を振り返り、PDCAのサイクルを継続して回していきます。

「行動のハードル」について解説した内容にも通じることですが、企業理念が浸透することで、従業員は企業理念に沿った行動をすることに価値を感じ、同じ価値観の中で仕事ができるようになります。どういったことをすれば会社に貢献でき、評価されるかがわかるようになると、自然と組織の居心地がよくなり、個人が発揮できるパフォーマンスも上がります。習慣化のハードルを越えることができれば、人材の流動化が激しくなっている現代であっても、自社の企業理念に合った従業員は残り続け、新たな人材を採用する際の基準も明確になるでしょう。

企業理念浸透の成功事例[他社の取り組み]

最後に、実際に企業理念浸透に成功している企業の事例を2つご紹介します。それぞれ異なるハードルを克服した取り組みとして、ぜひ参考にしてください。

【事例①】共有・共感を獲得した大手建設会社の取り組み

あるグループ従業員数1万5,000名規模の大手建設会社では、設立120年という節目にグループ理念と行動指針を新たに制定し、現場発の問題解決やサービス改善の風土づくりを目指しました。しかし当初は強いトップダウン文化が災いし、社員にとって理念や指針が「他人事」で事業とは切り離された存在だったため、いくら発信しても認知・理解度が向上しないという課題に直面しました。

そこで同社はまず社内における企業理念・行動指針の浸透度合いを調査しました。社員アンケートやヒアリングを通じて実態を把握しつつ、理念を体現して活躍している社員数名にインタビューを実施。そのエピソードをまとめて冊子やポスターに仕立て、顔写真と共に社内に展開しました。特にポスターは5,000枚制作し全事業所に掲示、シリーズ化して様々なストーリーを紹介することで、社員が「これは自分たちの物語だ」と感じられるよう工夫しました。

この結果、企業理念の共有・共感が大きく進み、社内で理念や指針に関する前向きな会話が増えたそうです。「自分事化」のためにエピソードを活用する施策が奏功した好例と言えます。

【事例②】行動・習慣化を実現したニチレイフーズの取り組み

食品メーカー大手の株式会社ニチレイフーズでは、企業理念そのものではありませんが従業員の行動指針となるモットーとして「ハミダス(とらわれず、明るく)」というキーワードを掲げています。これは社員の合言葉のようなもので、「もっと思いやりを持って」「もっとチャレンジして」「もっと楽しく」仕事をしよう、という意味合いです。社内には「ハミダス推進グループ」という専門部署も設けられ、社員参加型の地域社会貢献活動や社内コミュニケーション活性化施策を次々に打ち出しています。

ポイントは、行動だけでなく体験までデザインしている点です。同社の社員は「ハミダス」の合言葉のもとボランティア活動などに参加しますが、活動中に得た気づきや達成感を共有したり、活動が評価され社内表彰されたりする仕掛けがあります。社員は「ハミダスな活動」をすることで自分たちの心が弾み、もっと体現したいと感じるようになり、理念(モットー)の浸透が自然と進んでいるのです。このように、社員がポジティブな体験を通じて「もっとやりたい」と思える状態を作れたことが、浸透成功の秘訣だと言えるでしょう。

まとめ

企業理念を浸透させるためには、まず自社が現在どのハードルでつまずいているのかを正確に把握し、段階に応じた適切な施策を講じることが重要です。浸透していない理念はただの看板に過ぎず、社内に定着させてこそ初めて価値を持つ点を忘れないでください。

本記事では、理念策定から共有・共感、行動定着、習慣化に至る各フェーズでの課題と対策を述べてきました。繰り返しになりますが、一度に全てを成し遂げようとするのではなく、一歩一歩着実に浸透度を高めていく地道な取り組みが大切です。その際、効果測定のデータや社員の声を活用してPDCAを回し、柔軟に施策を改善していきましょう。