不確実性とは何か?意味や定義、企業が直面する課題と対策を徹底解説

最終更新日:2025.10.02

目次

現代社会では「不確実性」という言葉を頻繁に耳にするのではないでしょうか。平たく言うと、不確実性とは将来の出来事や結果を正確に予測することが困難な状態を指します。この概念は、私たちの日常生活からビジネス、政治、科学に至るまで、様々な分野で重要な役割を果たしています。

では、なぜ今これほど不確実性が注目されているのでしょうか。近年のテクノロジーの急速な進歩やグローバル化の進展に伴い、不確実性はますます高まっており、それに適切に対処する能力が個人や組織の成功に不可欠となっているからです。

実際に、不確実性はさまざまな分野で避けられない現実となっており、将来の見通しが不透明な「不確実性の時代」が続いています。まさに私たちは、これまで経験したことのない複雑で予測困難な環境の中で生きているのです。

本記事では、不確実性とは何かという定義から、その歴史的背景や現代社会で不確実性が高まる要因、企業経営における具体的な課題、そして不確実性の時代に企業が取るべき対策について解説していきます。

不確実性とは何か?その定義と背景

そもそも、不確実性とはどのような意味を持っているのでしょうか。

不確実性という言葉の意味や不確実性の時代が始まった背景、そして不確実な未来を捉えることの難しさについて考えてみましょう。

不確実性という言葉の意味

「不確実性」という言葉には多義的な意味がありますが、根底にあるのは「未来の出来事が予測できない状態」という点でしょう。例えば「起こるかもしれないし起こらないかもしれないこと」「どちらに転ぶか分からないこと」といった意味合いで使われ、要するに将来がわからない状態を指すと言えます。

例えば、日常生活を振り返ってみてください。明日の天気や株価、人間関係の行方など、あらゆる場面に不確実性が存在しているのではないでしょうか。この概念はビジネスや政治、科学など幅広い分野で重要な役割を果たしています。

興味深いことに、日本で「不確実性」という用語が広く使われ始めたのは、ハーバード大学名誉教授ジョン・ケネス・ガルブレイスの著書『The Age of Uncertainty(不確実性の時代)』がきっかけとされています。ガルブレイスは1970年代当時の不況下で、従来の経済学の常識では考えられないほど不透明な時代が始まったことを指摘しました。

では、その後はどうでしょうか。リーマンショック(2008年)以降の覇権国交代や、中国台頭による国際秩序の変化などを経て、不確実性の高まりは世界的に常態化したと言えるでしょう。

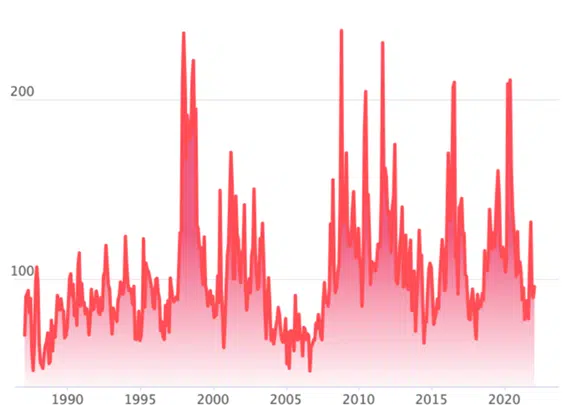

(引用元:独立行政法人経済産業研究所)

実際、「経済政策不確実性指数(Economic Policy Uncertainty Index)」などの指標を見ると、2010年以降、不確実性が高い状況が継続していることが分かります。この指数は主要メディアの記事中に「不確実」「経済」「政策」といった言葉が出現する頻度から算出される指標で、世界各国で軒並み高止まりしています。

IMF(国際通貨基金)の分析によれば、パンデミックや地政学リスク、技術変革による混乱を経た現在でも、こうした不確実性指数は依然として高水準にあります。つまり、不確実性が世界経済にもたらす影響は引き続き大きく、私たちは「不確実性の高い時代」を生きていると言えるのではないでしょうか。

リスクと不確実性の違い

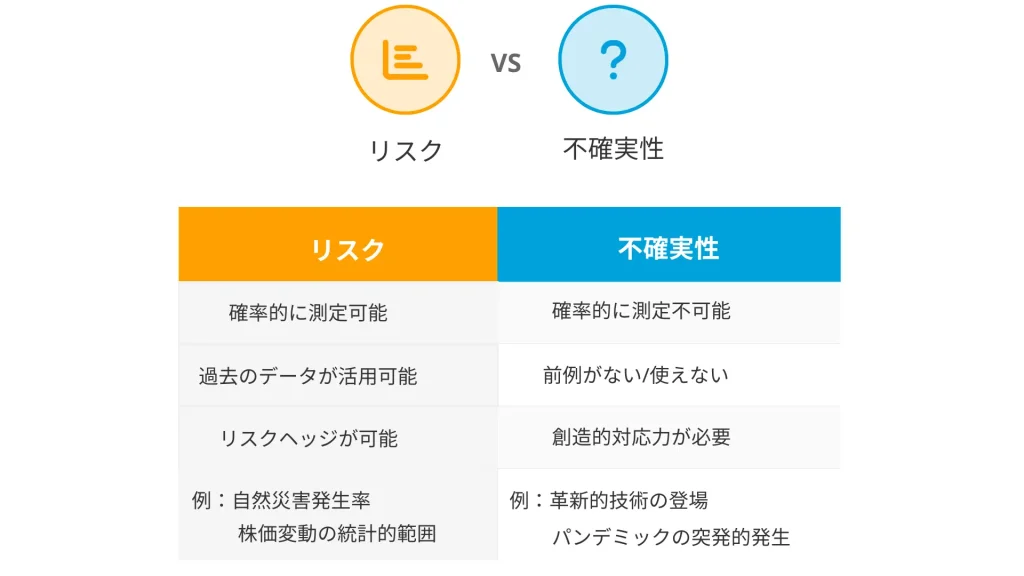

不確実性という概念を理解する上で、「リスク」との違いを明確にしておくことが重要でしょう。経済学者のフランク・H・ナイトは1921年の著書『Risk, Uncertainty and Profit(リスク、不確実性および利潤)』の中で、リスクと不確実性を厳密に区別しました。

それによれば、過去のデータや経験に基づき確率計算が可能なものを「リスク」と定義し、確率的に捉えられない未知のものを「真の不確実性」と定義しています。ナイトはまた、不確実性下で意思決定する企業家への報酬が「利潤」であるとも述べています。

平たく言うと、「リスク=測定可能な不確実性」、「不確実性=測定不可能なリスク」という整理になります。

この違いは現代のビジネスにも当てはまります。例えば、自然災害が発生する確率や株価変動の幅などはある程度統計的に推計できる不確実性=リスクであり、企業はそれに備えてリスクヘッジの戦略を取ることが可能です。

一方で、将来どんな革新的テクノロジーが登場するか、突発的なパンデミックや突如の政変が起こるかといった予測不能な事象=真の不確実性も存在します。このような不確実性には確率論的な対処が難しく、柔軟な対応力や創造的な問題解決能力が求められるでしょう。

不確実性が高まる現代社会の要因

では、なぜ現在これほどまでに不確実性が高まっているのでしょうか。その背景には複数の要因が絡み合っています。主なものを挙げると次のとおりです。

技術革新の加速

AI(人工知能)、ビッグデータ、IoTなどの技術が急速に発展し、従来のビジネスモデルや産業構造を破壊(イノベーションのジレンマ)するケースが増加しています。新技術の登場によって市場秩序が一変するスピードが早まり、将来の展開を予測しづらくなっています。

技術の社会への影響も読みにくく、SNSの広がりが人々の行動様式や価値観をどう変えるかなど計り知れない不確実性を孕んでいるのです。

グローバル化の進展

経済・社会のグローバルな相互依存が深まることで、一国の出来事が瞬時に世界中に波及する時代になりました。例えばある国の金融危機や政変が他国の経済に連鎖し、「バタフライ効果」のように広がるリスクがあります。

また文化や価値観の多様化により、異文化間のコミュニケーションの難しさや国際政治の不透明さも増しています。企業にとってはグローバルサプライチェーンの寸断リスクや各国の規制変化など、不確実要素が飛躍的に増えたと言えるでしょう。

気候変動・自然環境

気候変動に伴う異常気象の頻発(豪雨・干ばつ・熱波など)や資源枯渇、生態系の変化といった問題が長期的な不確実性をもたらしている。例えば大規模な台風や森林火災がいつどこで発生するかは予測が難しく、農業・観光・物流など多くの産業に打撃を与え得ます。

また気候変動対策として各国政府が突然厳格な環境規制や炭素税を導入すると、企業活動に大きな影響が及ぶ可能性もあります。環境問題は長期的かつ全球的な不確実性と言えるでしょう。

地政学リスク・政治的不安定

各地でテロや武力紛争、国内政局の流動化、保護主義的政策の台頭などが見られ、政治面での不確実性も高まっている。米中貿易摩擦による関税政策の変動、ある国の政権交代による急激な政策転換などが典型です。

政治的不安定は国際関係や貿易体制を揺るがし、企業の海外展開戦略や投資判断を難しくします。また社会保障制度の変更や規制強化・緩和など、企業のみならず個人の生活にも影響を与える要素が多分に含まれています。

これらの要因は互いに連鎖・複合しながら不確実性の度合いを高めています。たとえば、技術革新はグローバル競争を激化させ、グローバル化は気候変動問題を複雑化しているというように、複合的な不確実性の構造が形成されているのです。現代のビジネスリーダーは、このような多面的な要因による不確実性を理解した上で、適切な戦略を立てる必要があると言えるでしょう。

不確実な未来を予測することの難しさ

「将来を予想するのは無駄」とまで言われるように、先の見えない現代において未来予測は極めて困難です。実際に、専門家であっても予測を外す例は後を絶ちません。

例えば米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)のパウエル議長は、2021年4月時点ではインフレは一過性で対策不要と明言していましたが、わずか半年後の同年11月末の議会証言で「インフレはもはや一過性とは言えない」と述べ、従来の見解を撤回しています。このように、豊富なデータと分析能力を備えた中央銀行ですら予測修正を余儀なくされるのですから、一企業が経済の先行きを正確に読もうとすることがいかに難しいかが分かるのではないでしょうか。

また、欧州中央銀行(ECB)の分析では、経済には次の3つの不確実性が常に存在すると指摘されています。

- 未来の不確実性:将来どんな出来事が起こるか予測できない不確実性

- 測定の不確実性:現在起きている事象や経済の状況を正しく測定・把握できているか分からない不確実性(データの不正確さや見落としの可能性)

- 構造の不確実性:経済のメカニズムやモデル自体が正しく理解・構築されているか分からない不確実性(我々の前提としている理論が誤っている可能性)

例えば、国家の経済成長率や失業率といった指標一つ取っても、速報値は後に大きく修正されることが珍しくありません。つまり現状把握ですら不確実なのです。そして仮に正確なデータが得られても、それを元にした予測モデルが現実を完璧に表している保証はなく、モデルの前提が崩れれば構造的に予測が外れる可能性があります。

以上のように、未来・現状・モデルの各面に不確実性が内在するため、将来を見通すことは重層的に難しいと言えるでしょう。

さらに、昨今の不確実性は経済分野に留まらず政治・金融・国際関係などあらゆる領域に及んでいることも予測を難しくする一因です。複雑に絡み合う要因の中では、想定外の組み合わせやタイミングで事象が発生する可能性があります(いわゆる「ブラックスワン」的な出来事)。たとえFRBやECBといった専門機関でも正確な予測は困難であり、一企業・一個人がそれを成し遂げるのは不可能に近いと言えるでしょう。

しかし、「どうせ不確実なのだから考えても仕方ない」と思考停止するのは危険です。不確実性は避けられなくとも、備えや対策を講じることで影響を緩和したり機会に転じたりすることは可能だからです。重要なのは、不確実であることを前提とした上で「どのくらいの幅で物事を考えるか」を意識することだと指摘されています。

具体的には、

- 時間軸:将来予測を議論する際、「どのくらい先の未来」を問題にするのか(数ヶ月先〜数十年先では不確実性の性質が異なる)

- 地域軸:問題のスコープを「どの地域・市場」に限定するのか(世界全体の話なのか、特定の国・業界なのか)

といった前提条件を明確にした上でシナリオを描くことが有用でしょう。また、多様な可能性に備えるシナリオプランニング、「もし○○ならどうするか」という複数の仮定に基づく柔軟な計画づくりも、不確実な未来に挑む上で有効な手法と言えるのではないでしょうか。

企業経営における不確実性と主な課題

不確実性が高まる中、企業経営にはどのような課題が生じるでしょうか。大きく分けて外部環境の不確実性と内部(組織内)コミュニケーションの不確実性という二つの側面が重要です。

環境不確実性(未来という不確実性)

企業を取り巻く外部環境、市場動向、経済情勢、社会・技術トレンド、自然環境などは、これまで述べた通り不確実性が高まっている。特に顕著なのは、大きな環境変化が突然訪れるリスクです。

例えば、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は誰も予測できず、世界中の企業活動に甚大な影響を及ぼしました。また、ある日突然に起こり得る自然災害や地政学リスクも企業業績やサプライチェーンを直撃する可能性があります。こうした「何が起こるか分からない」外部環境リスクに対して、経営者は常に最悪を想定し備えておく認識が重要でしょう。

外部環境の不確実性で特に厄介なのは、実際にその事象が起こってみるまで結果がどうなるか分からない点です。例えば新型感染症の流行が起きたとして、その収束時期や経済への長期的影響は蓋を開けてみないと見通せません。このため、経営判断においては「絶対に安全・確実」と言える選択肢は存在しないと考え、変化を前提とした意思決定プロセスを構築する必要があります。

言い換えれば、「戦略は状況次第で崩れるもの」と割り切り、変化に応じて軌道修正できる柔軟さが求められるのです。

さらに、外部環境の不確実性に備えるには、常日頃から経営に関わる様々なデータを収集・モニタリングし、必要なときにすぐ情報を引き出せる体制を整えておくことも重要でしょう。昨今はビッグデータ解析やAI予測モデルの活用により、兆しをいち早く察知する経営手法も登場しています。完全な予測は無理でも、データに基づく早期警戒システムを持つことで不確実性への反応速度を高めることができるのではないでしょうか。

通信不確実性(他人という不確実性)

企業組織の内部にも不確実性は存在します。特に重要なのが人と人とのコミュニケーションに内在する不確実性です。組織では経営層から現場社員まで、多くの人々が情報を共有し合いながら意思決定や業務遂行を行います。しかしその過程で、以下のような不確実性が生じるのです。

- 他者理解の不確実性:相手の考えや意図を正しく理解できている保証はない。知識や前提の違いから、言葉通りに受け取ってもニュアンスが食い違うことがある。

- 伝達の不確実性:情報が相手にすべて届くとは限らない。組織階層が多いほど、途中で欠落や歪曲が起きやすく、経営方針や現場の声が正確に伝わらない場合がある。

- 成果の不確実性:情報を正しく共有しても、必ずしも期待通りの行動や成果につながるとは限らない。人それぞれの意思や行動様式に左右されるため。

これらコミュニケーション上の不確実性によって、組織内に「情報の非対称性」(一部の人だけが知っていて他は知らない情報)が生まれたり、限定合理性(人は自分の知っている範囲でしか合理的判断ができないこと)によって認識のズレが生じたりします。その結果、経営陣と現場、あるいは部門間で課題認識や「正解」だと思っていることが異なり、意思決定や戦略実行に支障をきたす恐れがあるのです。

このように他人とのコミュニケーションには複合的な不確実性が潜んでいるため、経営者には自社内の意思疎通にどんな不確実性があるか正確に認識することが求められます。例えば「部門間の連携ミスが頻発しているのは、情報共有プロセスにどんな不確実要素があるからか?」といった問いを立て、問題を洗い出すことが必要でしょう。

その上で、定期的な情報共有の場を設けたり、報告様式を標準化したり、心理的安全性を高めて部下が率直に意見を言えるようにするなど、社内コミュニケーションの不確実性を減らす仕組みを整えることが重要と言えるのです。

不確実性の時代に求められる企業の姿:レジリエントな組織とは?

ここまで見てきたように、現代は不確実性が極めて高い時代です。このような環境下で企業はいかにあるべきかが問われています。その答えの一つが「レジリエント企業」というキーワードに表されています。

レジリエント (resilient) とは「弾力がある」「柔軟性がある」という意味の形容詞です。これを企業に当てはめたレジリエント企業とは、社会の変化や危機に対して柔軟に対応し、逆境から立ち直るどころかそれをバネにさらに成長できる企業を指します。

具体的には、自然災害や経済不況などの不確実な事象を受けても、時代に即して経営の方向転換を行ったり、新たな取り組みを果敢に導入したりすることで、以前より強く大きく成長するような企業像です。

レジリエント企業は、不確実性というリスクを跳ね返すどころか成長のチャンスに変えていくという発想を持っています。例えば、ある業界で常識だったビジネスモデルが突然通用しなくなった場合でも、素早く代替策を模索し新ビジネスを立ち上げる、といった行動力です。実際、パンデミック下でオンラインサービスに軸足を移し成功した企業や、供給網の混乱を逆手に取り新たな物流モデルを開発した企業など、レジリエンス(復元力)を示した例は数多く報告されています。

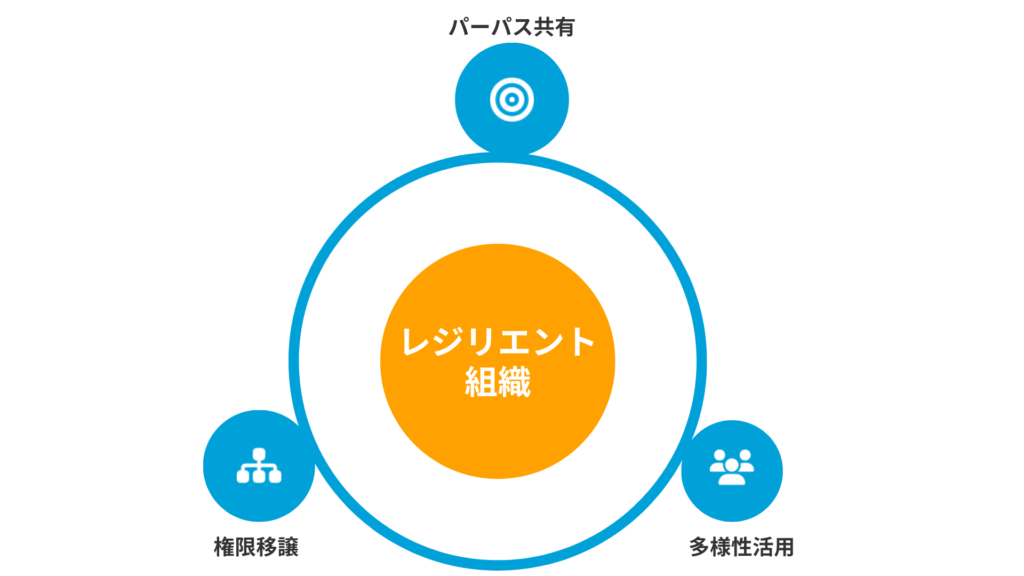

レジリエントな組織を築くには、組織文化や制度面でいくつかのポイントがあります。

- 明確なビジョンと目的意識:不確実な環境でもぶれない「北極星」となるビジョンやパーパスを定め、全従業員が共有する。共通のミッションを理解し、仕事と会社の目的を結びつけられる状態を作る。

- 分散型リーダーシップと権限移譲:トップダウンでは限界があるため、社員一人ひとりに判断権限と裁量を与える。ボトムアップの意思決定や失敗を許容する風土が、組織の適応力を高める。

- 迅速かつ柔軟な経営判断プロセス:意思決定フローの簡素化や報告ライン短縮でスピードを上げる。必要に応じて経営陣が現場に入り、週次で戦略を見直すなど俊敏な対応を行う。

- 多様性と創造性の活用:ダイバーシティを高め、異なる視点や専門性を持つ人材が協働することで新しい解決策を生み出す。さらにリスキリングを支援し、技術・市場の変化に追随できる組織を作る。

KDDIのリベラルアーツ教育プログラムのように、幅広い知識と思考力を養う仕組みを導入する企業も増えています。こうした「変化に強い人材」の育成がレジリエンス強化に繋がるのではないでしょうか。

以上のような取り組みにより、レジリエント企業は環境の激変にも持ちこたえ、むしろそれを契機に業績や組織力を向上させることが可能になります。不確実性の時代に持続的成長を遂げるために、企業は自らの在り方をこうした方向にシフトしていく必要があると言えるでしょう。

不確実性の時代におけるマネジメント方法とリーダーの役割とは?

では、不確実性の高い状況下で企業をマネジメントするには具体的にどのような方法が有効でしょうか。ここでは、組織のリーダーやマネージャーが実践すべきポイントをいくつかご紹介します。

1. メンバーを意思決定に関与させる

変化が激しい時代には、社員一人ひとりが自分も組織の意思決定に関わっていると感じられるようにすることが大切です。

逆に「自分は上から与えられた決定に従うだけ」という受け身の意識では、変化に対する抵抗感が強まりがちでしょう。

したがって、日々の業務やミーティングにおいてメンバー各自がチームや会社の意思決定に影響を与えていることを意識させることが重要です。例えば重要な戦略変更時には現場の意見を募って議論に参加してもらう、プロジェクトの方向性を決める際に投票やブレインストーミングを実施する、といった工夫が考えられます。

社員が「自分の意見が反映された」「自分もこの決定に責任がある」と感じることで、たとえ先行きが不透明な変化であっても主体的かつ前向きに取り組んでくれる可能性が高まるのではないでしょうか。

実際の研究例として、ある企業でオフィス改装という大きな変化を実施する際、レイアウトの選択肢を社員に提示して選んでもらったところ、自ら選択に関与した社員たちは変更後の環境に対してモチベーション高く適応したという報告があります。このように、小さなことでも選択肢を与えて参加意識を高めることが有効と言えるでしょう。

2. 共通のミッション・ビジョンへの「紐づけ」を強める

組織が不確実な時代を乗り切るには、全メンバーが自社のミッション(使命)やパーパスと深く繋がっていることが重要です。なぜなら、共有された崇高な目的があれば、人々は目先の不安よりも「もっと重要な何か」に集中できるからです。

実際の分析でも、ミッションとの深い繋がりを持つ組織ほど業績や従業員エンゲージメントの指標が高いことが明らかになっています。2016年に行われた米連邦政府機関のデータ分析では、ミッションへの愛着度が高い機関は、そうでない機関に比べてあらゆるパフォーマンス指標で優れていたと報告されています。

企業においても同様に、「自社は社会に何を成し遂げるために存在するのか」を明確に掲げ、それを社員一人ひとりが自分事として感じられるような仕掛けが重要でしょう。

具体策としては、トップがビジョンやバリューを繰り返し社内に発信することはもちろん、部署・チームごとに自分たちのミッションを再定義してみる、社員が会社の存在意義について語り合うワークショップを開く、といった取り組みが考えられます。リーダーには、メンバーが日々の業務と組織全体のミッションを結びつけて考えられるよう、明確な方向性を示し続ける役割が求められるのです。これによって、環境変化に直面しても組織の軸がぶれず、各人が高いモチベーションを維持できるのです。

3. 「密なコミュニケーション」で組織の結束力を高める

不確実性の高い時代を乗り切るためには、組織内のコミュニケーションをこれまで以上に密に、活発にすることが欠かせません。状況が目まぐるしく変わる中では、綿密に立てた計画も想定外の出来事で崩れてしまうことがあります。そうした際に重要なのは、計画通りにいかないことを前提にその都度チーム内で状況を共有し合い、機動的に対応策を練ることです。これを可能にするのが日頃の円滑なコミュニケーションでしょう。

リーダー自身が率先してメンバーと頻繁に対話し、情報交換や意見募集を行うのはもちろんですが、組織として「話しやすい場」をデザインする姿勢も重要です。例えば定期的な全社朝会・夕会で経営状況をオープンに伝える、部署横断のプロジェクトチームを作り交流を促す、チャットツールで経営陣と現場がフラットに意見を言えるようにする等、様々な工夫が考えられます。

心理的安全性が確保された風通しの良い組織では、問題発生時にもすぐに相談・報告が行われ、対処がスピーディーになります。逆にコミュニケーションが滞る組織では、小さな火種が共有されないまま大きな炎上事案になるリスクが高まるでしょう。

また、昨今ではリモートワークの普及などで従業員同士が直接顔を合わせる機会が減り、「つながりの希薄化」による組織力低下が懸念されています。この対策としても、定期的なオンラインミーティングや気軽なおしゃべりの場を設けるなどして、人間関係の質を維持・向上させることが不可欠と言えるでしょう。メンバー同士がお互いをよく理解し信頼し合っている組織は、未知の困難にもチームワークで立ち向かいやすくなるのです。

最後に、コミュニケーションにおいてリーダーが意識すべきは「透明性」と「一貫性」です。先行き不透明な状況ほど、部下は不安を感じやすいものです。そんなときリーダーが情報を隠さず共有し、方針をぶれずに示すことで、メンバーには安心感と方向感が生まれます。逆に情報開示が遅れたりコロコロ指示が変わったりすると、不信感や動揺が広がりかねません。難しい局面だからこそ「正直で開かれた対話」を心がけ、組織の結束を強めることが肝要と言えるでしょう。

4. データと知見に基づく意思決定(AI・ツールの活用)

不確実性を完全になくすことはできませんが、データやテクノロジーを駆使して不確実性をある程度低減させる努力も重要です。現代はAIや機械学習を用いた予測、ビッグデータ分析、シミュレーションなど、経営判断をサポートする高度なツールが登場しています。

例えば、需要予測や在庫管理にAIモデルを使って精度を上げる、SNS上の声を分析して風評リスクを早期に察知する、シナリオ分析ソフトで将来シナリオごとの財務インパクトを試算するといった具合です。

もちろん、AIやデータ分析が万能ではない点には注意が必要でしょう。過去のデータに基づく予測モデルは、前例のない事象には弱いという限界があります(むしろ不確実性が高まるほど前例のない事象が増える傾向にあります)。しかし、定量分析と人間の洞察を組み合わせることで、判断材料の質と量を向上させることはできるのではないでしょうか。

先述のECBの取り組みにもあったように、標準的な予測に加えてリスク分析やシナリオ分析を行うことで、予測の不確実性を定量的に評価しようという試みもなされています。経営者も、勘や経験だけでなくデータに裏付けられた判断を重視する姿勢を持つべきでしょう。

また、社員一人ひとりがデータを扱えるようリテラシー向上を図ることもポイントです。データに基づく議論ができる組織文化を醸成すれば、感覚や思い込みに左右されるリスクを抑えられます。さらにデータが示す事実を全員で共有することで、問題認識のズレ(コミュニケーション上の不確実性)も減らすことができると言えるでしょう。

5. 常に複数のプランを用意する

不確実性への備えとして、リスクマネジメントと危機対応計画の整備も欠かせません。企業は将来について楽観シナリオだけでなく悲観シナリオも描き、代替案を用意しておく必要があります。

具体的には、主要プロジェクトが失敗した場合の撤退基準と次の一手、供給網が途絶した場合の代替仕入先や在庫戦略、業績急落に備えた資金確保策などです。例えば、多国籍企業で地政学リスクに備えて生産拠点の「チャイナ・プラスワン(中国以外にも分散)」を進める動きなどは、典型的なプランB戦略と言えるでしょう。

大切なのは、「最悪の事態を仮定しても企業が生き残れるか」を常に問い、予防策・対応策を講じておくことです。これは企業のレジリエンスを高める基本でもあります。もちろん全てのリスクに対処するのは不可能ですが、発生確率と影響度を評価して優先順位をつけ、できるところから策を講じることが重要でしょう。

平時から危機対応のシミュレーション訓練をしておくのも有効です。不確実性の時代には、「備えあれば憂いなし」の精神で臨むことが組織の安定に直結するのではないでしょうか。

まとめ

不確実性が高まり将来予測が困難になっている現代だからこそ、企業経営には従来以上に柔軟で戦略的なマネジメントが求められます。本記事では、不確実性の定義やその背景から、企業が直面する課題と対策について幅広く見てきました。

こうした中で重要なのは、レジリエントな組織を築き上げることでしょう。すなわち、変化にしなやかに適応し、逆風を追い風に変えられる企業体質です。そのために、明確なビジョン共有・権限委譲による迅速な対応・多様性の活用など組織づくりの工夫が求められます。

また具体的なマネジメント手法として、メンバーの意思決定参加・ミッションの浸透・密なコミュニケーション・データ活用・リスク対応策の準備といったポイントを押さえておくことが有効です。特に、「自分も意思決定に関与している」「自社の使命の達成に貢献している」という意識を社員が持てるように働きかけることで、変化への適応力と組織の一体感が飛躍的に高まります。

不確実性の時代は続くでしょうが、それに立ち向かう術を身につけた組織こそが、持続的な成長を遂げることができるのです。

参考文献・情報源:

- ガルブレイス, J.K. (1978) 『不確実性の時代』

- Frank H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, 1921(リスクと不確実性の区別に関する理論)

- 独立行政法人経済産業研究所(RIETI)BBLセミナー資料 「リスク、不確実性、そして想定外」 植村修一(2012年)

- Reuters通信「パウエル議長『一過性』発言撤回」(2021年11月30日)

- Diamondハーバード・ビジネス・レビュー日本版 ビクトリア・M・グレイディ「不確実な未来に進むさなかで、リーダーはチームをどう支えるか」(2021年)

- KDDI LIBRARY Lab「不確実性とは?定義から理解する現代社会の課題と対処法」(2024年)

- DreamArts SmartDBブログ「VUCA(ブーカ)とは何か?不確実性の時代におさえておくべきこと」(2021年)

- IMF「経済の不確実性が世界の金融安定性を脅かし得る それはいかに」(2024年)

- 欧州中央銀行(ECB)「不確実性分析に関する報告書」(2025年)