コミュニケーションコストとは?高いと起こる問題と下げる対策を解説

最終更新日:2025.12.22

目次

「本来の仕事はそっちのけで、社内調整ばかりに時間を取られている」。そんな悩みを抱えていませんか?メールや会議・チャット対応に追われ、肝心の業務が思うように進まないと感じたら、それはコミュニケーションコストが高い状態かもしれません。実際、弊社ソフィアの調査では「自社の社内コミュニケーションに問題がある」と感じている企業は79%に上ります。社内の情報共有や意思疎通に多大な時間・労力が割かれ、業務効率や意思決定に支障をきたしているケースが非常に多いのです。

ではコミュニケーションコストとは何か、なぜ高くなるのか、そして下げるにはどうすれば良いのでしょうか。本記事ではコミュニケーションコストの基本から、コストが高いことで起こる弊害、背景要因、さらには効率化のための改善策までを総合的に解説します。さらに、単にコストを削減する視点にとどまらず、コミュニケーションを価値創出の「投資」に変える発想についても考察します。大企業の広報・経営企画部門のご担当者様が、自社のコミュニケーション課題を見直し改善するヒントになれば幸いです。

コミュニケーションコストとは?

コミュニケーションコストとは、ビジネスにおける情報伝達や意思疎通に費やされる時間・労力のことです。メールのやり取りや会議・打ち合わせ、チャットでの報告相談など、社内コミュニケーションに割かれるリソースはすべて「コスト」と見なせます。コミュニケーションコストが低ければ、必要な連絡や調整がスピーディーに行われ、業務は滞りなく進みます。一方、コミュニケーションコストが高い状態では、1つの情報を伝えるのに無駄に時間がかかったり、何度も確認を繰り返したりするために生産性が落ちてしまいます。

しばしば「コミュニケーション=非生産的なコスト」と捉えられがちですが、本当にコミュニケーションは削減すべき”ムダ”なのでしょうか?近年「デジタルツールで社内コミュニケーションのコストを低減できる」と謳うソリューションも多く登場しています。しかし、デジタル化すれば全て解決するほど単純ではないのが現場の実情です。まずはコミュニケーションコストの現状を正しく理解し、どんな問題が起きているのかを見極める必要があります。

コミュニケーションコストが高い状態とは?

では具体的に、コミュニケーションコストが高い状態とはどのようなものか、いくつか例を挙げてみましょう。

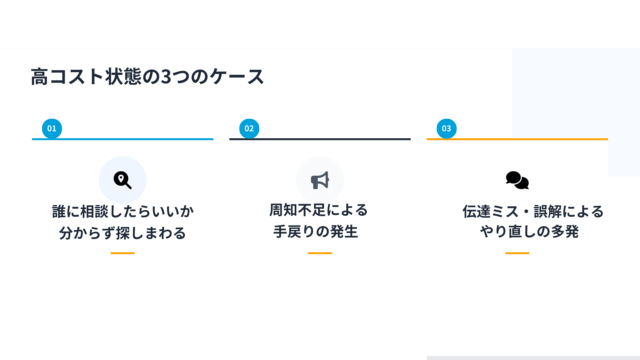

ケース①:「誰に相談したらいいか分からず、人に聞いて回る」場合

社内の情報共有体制が不十分だと、必要な情報や担当者を見つけるのに手間取ります。たとえば「○○のデータはどこにある?」「△△の担当は誰?」といった基本的な問いへの答えがすぐ得られず、あちこち探し回る状況です。これは新入社員だけでなくベテラン社員にも起こり得る問題で、組織に明確な役割分担やナレッジ共有の仕組みがないとコミュニケーションコストが跳ね上がります。

ケース②:「新しいルールが周知されておらず、確認・修正に時間を取られる」場合

最新の社内ルールや手続き変更が適切に周知・展開されていないと、各所で認識齟齬が生じます。結果として「そんなルールは聞いていない」「前の方法で進めてしまい手戻り発生」といった事態になり、関係者同士の余計な調整に時間を費やすことになります。このように情報伝達の遅れや漏れがあるとコミュニケーションコストは一気に増大します。

ケース③:「伝えた内容が相手に十分理解されない/誤解される」場合

情報発信の内容や言葉遣いが受け手にとって分かりづらいと、何度も説明をやり直す非効率が発生します。専門用語だらけの資料を共有しても相手部署には伝わらず、結局追加説明が必要になる、といった経験はないでしょうか。こうしたミスコミュニケーションも見えないコミュニケーションコストを生み出しています。

このように、コミュニケーションコストが高い職場では「必要な情報にアクセスできない」「周知不足で重複対応が発生する」「伝達ミスで手戻りが起こる」といった非効率が積み重なります。それでは次に、コミュニケーションコストが高いことによって具体的にどんな弊害(デメリット)が生じるのかを見ていきましょう。

コミュニケーションコストが高いと起こる問題

コミュニケーションコストが高い状態が続くと、企業・組織には次のような深刻な問題(弊害)が生じます。

業務効率の低下(時間の浪費)

社内調整や情報連絡に過度な時間・労力を割かれることで、本来注力すべき業務のリソースが奪われます。いわば社内に「時間泥棒」が蔓延るようなもので、不要なコミュニケーションに追われている間に業務全体の生産性は低下してしまいます。また、一度伝達ミスが起こればそのリカバリーにも余計な工数がかかり、さらに効率が悪化します。弊社ソフィアの調査結果でも、「情報共有がされない/遅い/見つからない」という情報流通の三重苦が業務の停滞を招いていることが明らかになっています。

部署間・チーム間の連携不足

縦割り・サイロ化した組織では、コミュニケーションコストの高さゆえに部署間の情報共有や協働が滞りがちです。必要以上の根回しや確認に時間を要するため、組織全体で足並みを揃えにくくなります。よくある例として「ある部署では既に導入済みのツールを、他部署が知らずに重複検討していた」というケースがあります。これは部門間の情報連携が不足し社内の動きが見えていないために生じる無駄であり、明確なナレッジ共有不足の弊害です。

意思決定のスピード遅延

コミュニケーションが円滑に取れない組織では、経営・業務上の重要な意思決定にも時間がかかります。現場から経営層への報告や稟議が滞ったり、状況把握に手間取ることで、迅速に対応すべき課題への意思決定が後手に回ってしまう恐れがあります。実際、「合意形成が遅い/できない」と感じている企業も全体の38%に上りました。ビジネスチャンスの逸失やリスク対応の遅れなど、コミュニケーション不足は企業の敏捷性に大きなマイナスとなります。

従業員のストレス・モチベーション低下

社内で伝達ミスや行き違いが頻発すると、現場の従業員は余計なストレスを抱えることになります。「ちゃんと伝えたのに伝わらない」「何度も確認が来て疲弊する」といった状況は、社員の心理的負担を増大させ、無駄に疲れさせてしまいます。このような精神的コストが蓄積すると、仕事全般への意欲低下やチームの士気低下にもつながりかねません。弊社調査でも「フィードバックが十分にもらえない」(33%)といったコミュニケーション不全による不満が多く挙がっていました。

以上のように、コミュニケーションコストの高さは業務効率・組織運営・従業員エンゲージメントなど様々な面に悪影響を及ぼします。特に規模の大きい組織ほどこの問題は深刻になりやすく、放置すれば「静かな生産性低下」とも言うべき状況に陥りかねません。では、なぜ現代の企業ではコミュニケーションコストがここまで増大してしまうのか、その背景を考えてみましょう。

コミュニケーションコストが高くなる原因

ではコミュニケーションコストが高くなる背景や原因にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、コミュニケーションコストが高くなる背景や原因について解説します。

組織拡大と「ブルックスの法則」によるコスト増

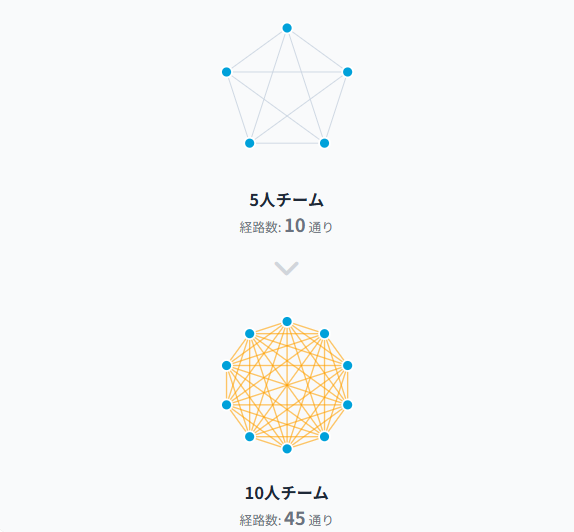

企業規模の拡大に伴い、組織内のコミュニケーションは指数関数的に複雑化します。プロジェクトマネジメントの分野で有名なブルックスの法則によれば、「n人で協働するにはn(n-1)/2本のコミュニケーション経路(チャネル)が必要」とされ、人員に対してコミュニケーションコストはn²オーダーで増加します。簡単に言えば、メンバーを2倍に増やすとコミュニケーションに要する労力は4倍になるということです。

例えば5人チームでは情報の連絡経路は10通りですが、10人では45通りにもなります。このため、少人数の頃はスムーズだった情報共有も、組織が大きくなるにつれて一気に「伝わらない・漏れる・遅れる」事態が発生しやすくなります。

実際、組織が急成長して10人規模から50人、100人へと拡大したようなケースでは、「急にコミュニケーションが取りづらくなった」「誰かが必ず最新情報を把握していない状態になる」といった声が経営層からも聞かれます。組織構造上の階層や部署も増えるため、部門内・部門間の伝達ロスが発生し、結果としてコミュニケーションコストが高騰するのです。

人材の多様化・働き方変化によるギャップ

現代の職場では、従業員のバックグラウンドが多様化しています。性別や年齢はもちろん、新卒から中途・外国籍社員まで様々な人材が同じ組織で働くのが一般的になりました。これに伴い、一人ひとりの知識・常識・専門用語が必ずしも共有されていない状態でコミュニケーションする場面が増えています。従来のような「阿吽の呼吸」や「以心伝心」に頼った社内コミュニケーションは通用しにくくなっており、相手に合わせて丁寧に情報を伝える必要性が高まっています。

さらに近年はテレワークやハイブリッドワークの普及により、対面で気軽に確認・雑談ができない環境も増えました。メールやチャット越しでは相手の表情が見えず意図を汲みにくい分、「ちゃんと伝わっているか?」と神経を遣う場面が多くなります。「今オンラインで話しかけていいのか」「この内容は電話すべきか」など、コミュニケーションを取るためのコミュニケーションに悩む声もあります。こうしたリモート環境下の課題も含め、現代ではコミュニケーションの難易度が上がり「コミュニケーションコスト高」の傾向が強まっているのです。

弊社ソフィアが2024年に実施した調査でも、「組織の文化や体質」「部門間の利害対立」「従業員のコミュニケーションスキル不足」「過度な忙しさによる時間不足」などが社内コミュニケーション問題の発生要因に挙げられました。特に日本企業では歴史的な縦割り構造もあり、各部門が自部門の最適化を優先するあまり全社的な情報共有がおろそかになる「局所最適」の弊害が見られます。その結果、必要なコミュニケーションが取れない本末転倒な事態(例えば「忙しすぎて打ち合わせの時間が確保できず意思疎通不足」)に陥っているケースも少なくありません。

社内ツールの活用不足

コミュニケーションコストが高くなる背景には、情報共有ツールの活用不足もあります。社内にはメール、チャット、オンライン会議、社内Wikiなど様々な手段がありますが、運用ルールが統一されていなかったり、十分に使いこなせていなかったりするとかえって混乱を招きます。たとえば「上司への報告がメールとチャットで重複していて見落としが発生」「会議資料を紙で配布する非効率が残っている」といった状況です。情報共有の手段がチグハグだと、コミュニケーションに余計な手間がかかりコスト高の原因になります。

社内ナレッジの属人化

また、社内のナレッジが属人化していることも問題です。ベテラン社員の知見やノウハウが共有されず個人に閉じていると、いざという時に「誰に聞けばわからない」「調べても社内資料が見つからない」という事態になります。これはコミュニケーションコストを押し上げるだけでなく、組織学習の機会損失にもつながります。ナレッジマネジメントの仕組みが機能していない組織はコミュニケーションコストが高いと言われるゆえんです。

弊社ソフィアの「インターナルコミュニケーション実態調査2024」でも、社内コミュニケーションツールを導入済みの企業の約23%は「せっかくツールを導入しても十分に活用できていない」と回答しました。さらに、ツール活用が進まない要因として「ツールの使い方教育不足」(33.6%)が最も多く挙げられ、次に「従来のメールや電話の習慣が根強い」(25.6%)、「新しいツールへの抵抗感・不安」(24.0%)と続きました。社内に新しいコミュニケーション手段を導入しても、教育・習慣・意識の壁があるとうまく定着せず、期待したコスト削減効果が得られない実態が浮き彫りになっています。

以上のような背景要因により、多くの企業でコミュニケーションコストの増大が課題となっています。しかし一方で、「コミュニケーションコストがかかるのはある程度仕方ない」とも言えます。組織の多様化・複雑化が進む現代では、むしろ必要なコミュニケーションにコストをかける覚悟が経営には求められています。次章では、そのような現実を踏まえつつコミュニケーションコストを下げる(効率化する)ための具体的な方策を考えてみましょう。

コミュニケーションコストを下げるための対策

「コミュニケーションコストが上がらざるを得ない」現実を踏まえた上でも、企業は可能な限りコミュニケーションを効率的かつスピーディーに展開し、円滑な情報共有を図っていく必要があります。ここではコミュニケーションコスト削減のための主なポイントを整理します。個人レベルの工夫と組織全体の仕組みづくりの双方からアプローチしましょう。

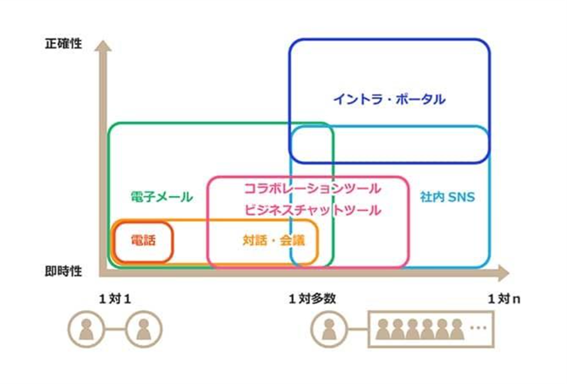

コミュニケーションルールの統一

社内の連絡手段を統一し標準化することで無駄な手間を省けます。報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の経路が部署や上司ごとにバラバラだと混乱のもとです。「何をどのツールで伝えるか」を明確にルール化し周知しましょう。例えば「日常連絡はチャット、重要事項はメール+共有フォルダ」という具合に使い分けを定めます。また最新情報は必ず社内ポータルに掲載するなど、情報共有の場を一本化することも有効です。こうした社内コミュニケーション規範を整備することで、「どこを見れば必要情報があるか分からない」という事態を防げます。

ナレッジマネジメントの強化

必要なときに誰でも情報にアクセスできる環境を整えましょう。具体的には、社内Wikiやナレッジ共有システムを導入し、業務マニュアルやQ&A、過去の資料などを蓄積・検索できるようにします。属人的な情報を減らし、組織の知識を見える化することが重要です。コミュニケーションコストが高いと感じる組織ほど、まずナレッジマネジメントシステムの見直しを検討すべきと言えます。情報探しの時間が減れば、その分本来の業務に集中できるようになります。

社内教育によるリテラシー向上

従業員一人ひとりの情報発信・共有のスキルを底上げすることも欠かせません。弊社ソフィアの調査でも、コミュニケーション課題解決策として半数以上の企業が「社員研修・トレーニング」に取り組んでいると回答しています。新人研修やOJTで社内のコミュニケーションルールを教えるほか、中堅社員にも対話力・傾聴力を磨くトレーニングを提供しましょう。「自分の役割・必要な情報は自分から明確に伝える」「相手の話を最後まで聞いて要点を押さえる」といった基本を全社に浸透させることで、行き違いや勘違いによるムダを減らせます。社員のITリテラシー格差を埋める研修も効果的です。例えばチャットツールやWeb会議の活用方法について周知徹底することで、全員がデジタルツールを使いこなしやすくなり、ツール導入効果を最大化できます。

情報発信の簡潔・明瞭化(ローコンテクスト化)

誰にでも分かる伝え方を心がけるだけでもコミュニケーションの手戻りは減ります。専門用語や社内用語を乱用せず、必要なら用語の定義や背景も補足しましょう。伝える際は5W1H(Who/When/Where/What/Why/How)を意識して要点を整理すると効果的です。特に人数が多いミーティングやメーリングリストでは、前提知識がない人でも理解できるローコンテクストな表現を使うことが大切です。逆に「分かる人にだけ分かればいい」というハイコンテクストなやり方は誤解や情報共有漏れを招きます。噛み砕いて平易に伝える工夫がコミュニケーションコスト低減につながります。

ビジョン・目的の浸透と共有

社内コミュニケーションの前提となる企業理念・戦略の共有も重要です。部署間で目的意識や優先順位が食い違っていると不要な衝突や調整コストが増えるため、定期的に経営ビジョンや全社方針を発信し共通認識を醸成しましょう。経営トップが直接社員に語りかける場(タウンホールミーティング等)や、社内報での戦略発信なども有効です。組織全体でゴールが共有されていれば、「何のためのコミュニケーションか」が明確になり、やり取りもスムーズになります。逆に共通の価値観が醸成されていない職場では、社内の価値観や前提知識の不共有がコミュニケーションコスト増大の一因となります。まず土台となるビジョン共有に努めましょう。

論と情を切り分けて話す

コミュニケーションをする上で、論と情を切り分けて話すのはとても重要です。社員が上司の指示に対して、「やらない」という選択をする場合、「わかってないからできない」と「わかっているけどできない(やりたくない)」という場合があります。「わかってないからできない」は「論」の問題です。研修などで情報をインプットすれば解決できます。しかし、「わかっているけどできない(やりたくない)」の場合は「情」の問題です。社員が行動を起こすために必要なことは何かを考え、アプローチの仕方を変えていかなくてはいけません。コミュニケーションは論理的に説明することは難しいものですが、この段階を飛ばしてしまうと、コミュニケーションコストはより高くなっていきます。

心理的安全性の確保

心理的安全性の高い職場づくりも、結果的にコミュニケーション効率を高めます。お互いに遠慮せず意見を言い合える関係性があれば、「言いたいことが言えずにモヤモヤする」「察して忖度するために余計なエネルギーを使う」といった見えないコストを減らせます。逆に上司や同僚の顔色をうかがって本音を隠す職場では、一見コミュニケーションが少なくコストが低いように見えても、水面下で不安や誤解が蓄積するため却って非効率です。意見の衝突や議論が許容され、フィードバックが気軽に得られる組織環境を整えることが大切です。そのためには経営層自らが傾聴の姿勢を示し、失敗を咎めず学びに変える文化を醸成する必要があります。心理的安全性への投資は、一朝一夕で成果が見えにくいかもしれません。しかし職場の人間関係という最大のコミュニケーションコスト要因にアプローチする施策として、非常に重要です。社員が萎縮せず自由に対話できる環境は、長期的に見て組織の生産性と創造性を大きく向上させます。

これらのポイントを組み合わせ、企業は自社に合ったコミュニケーションコスト削減策を講じていく必要があります。

実際、弊社ソフィアの調査では社内コミュニケーション促進のため「1on1の定期実施」(54%)「社員研修の充実」(51%)「SlackやTeams等のツール導入」(32%)が三本柱として多くの企業で取り組まれていました。加えて「カフェタイム(雑談促進)」「経営層と飲める場」など交流イベントで風通しを良くする工夫や、会議の進め方そのものを改善する施策を実施している例もあります。各社様々なアプローチを試みていますが、大切なのは場当たり的に導入して終わりにしないことです。施策の効果を測定・検証しながら、問題の根本解決に向けて丁寧に取り組むことが求められます。

コミュニケーションをコストからインベスメントに変えていくことが重要

ここまでコミュニケーションコストの削減策を述べてきましたが、単に「コストを減らす」だけでは不十分です。ただコミュニケーションコストを下げることにこだわるのではなく、発想を転換して「コミュニケーション=新しい価値を生み出すための投資」と捉えるべきです。社内のコミュニケーション活性化は組織力の向上にも役立ちます。例えば多様な人材を採用して終わりではなく、彼らが疎外感なく活躍できるようにするにはコミュニケーション施策への継続的な投資が欠かせません。

特に日本企業では、同質のメンバー同士で暗黙知に頼るハイコンテクストなコミュニケーションに慣れてきた経緯があります。

しかしこれからの時代、社内外でバックグラウンドの異なる人々と協働するには、噛み砕いて伝えるローコンテクストなコミュニケーションが必要不可欠です。ローコンテクストなやり取りは一見手間がかかり「コミュニケーションコストが高い」と感じるかもしれません。ですが、そのコストを惜しまず対話に投資することが、結果的に組織にもたらす利益(プロフィット)は大きいのです。多様な人材が十分に能力を発揮し、新しいアイデアや価値が生まれる土壌を育む。それこそがコミュニケーションへの投資効果と言えるでしょう。

たとえば、コロナ禍で生まれたオンライン上の雑談の場があります。在宅勤務で偶発的な対話が減る中、業務時間内にあえてフリートークの時間を設ける企業も出てきました。一見無駄話に思える取り組みですが、社内の人間関係構築や心理的安心感の醸成に大いに役立っています。コミュニケーションが生み出す力や必要性を、多くの人が改めて実感した例と言えるでしょう。単に「雑談なんて生産性がない」と切り捨てるのではなく、曖昧模糊として捉えられがちな社内コミュニケーションに真正面から向き合うことが肝要です。

コミュニケーションはコストではなく、将来への投資――この価値観のもとでインターナルコミュニケーションを強化し、「新しい価値を創出するコミュニケーション」を築き上げていきましょう。社内の対話や情報共有に積極的にリソースを割くことは、決してムダ遣いではありません。それは社員一人ひとりの力を引き出し、組織の創造性と競争力を高める未来への投資なのです。

まとめ

コミュニケーションコストとは、社内の情報伝達・意思疎通にかかる時間と労力のことです。そして「どれだけコミュニケーションにコストをかけて目的を果たしたか」で仕事の費用対効果が決まるとも言えます。そのため、コミュニケーションコストを下げたい(減らしたい)と考える企業の方も多いでしょう。

しかし、現代のビジネス環境ではコミュニケーションコストが全く発生しない状況などありえません。人も組織も多様化し、VUCAと呼ばれる不確実性の高い時代においては、むしろ必要なコミュニケーションには意識的に時間と労力を割くことが重要です。コミュニケーションをコストからプロフィットに変えていく発想で、社内コミュニケーションを強化し活性化することが、これからの企業経営に求められます。コミュニケーションを単なる「コスト」と捉えるのではなく、「新しい価値を創出するための投資」と位置づけ、積極的に社内施策を展開していきましょう。