コミュニケーションスキル研修とは?ビジネスで重要となる要素やリスクを徹底解説

最終更新日:2024.03.12

目次

業務上の正しいコミュニケーションスキルを身につけるために、多くの企業でコミュニケーション研修やコミュニケーション講座が開催されています。この記事では、コミュニケーション研修の詳しい内容に触れながら、コミュニケーションスキルを効果的に学ぶためのポイントを紹介します。

なぜ、これだけ、コミュニケーション研修があるのに、私のコミュケーションはうまくいかないのでしょうか?また、なぜか日本では、欧米と違いコミュニケーション研修は若手向けが多く、管理職や経営幹部向けの研修は多くありません。

そしてなによりも、実施した研修は役に立っているのかについても解明していきます。

コミュニケーションスキル研修とは

コミュニケーションスキル研修は、仕事のさまざまな場面におけるコミュニケーションに必要なスキルを開発するための、重要な研修です。

企業組織では、会議日程を調整するといった日常的なものから、経営レベルの合意形成まで、さまざまな場面、さまざまなレベルでコミュニケーションが行われています。そして、社員のコミュニケーションスキル向上は、社内外の関係者の行動喚起、部下に対する仕事への動機付け、会議における意思決定や合意形成など、仕事におけるあらゆる取り組みの促進につながります。企業内教育の「コーチング」「部育育成」「○○シンキング」など俗に言うヒューマンスキルは、ほぼ、コミュニケーションスキルを用途別や場面別に形を変えたものであり、原則的メソッドは、ほぼ一緒です。逆に言えば、原則的なトレーニングをせずに、応用編ばかりを実施している企業も少なくありません。

半ば諦め感すら感じる「社内会議」の問題は、言いかえればコミュニケーションの問題です。しかし主に会議で実行される合意形成や意思決定のスピードは、組織のパフォーマンスを左右する重要な要素です。自社の役員会の議論や合意形成がしっかりできていると言える会社は多くありません。社外取締役の役割は監査というイメージが強いですが、企業側が求めているのは経営マネジメントや助言という調査結果も出ています。つまり、経営意思決定にかかわる内容です。いくら経験や知識があっても経営チームの力を合わせ合意形成できなければ、各人の力は発揮できないでしょう。だからこそ、コミュニケーションスキルは若手社員だけではなく経営者まであらゆる社員にとって必要なスキルであり、同様にコミュニケーション研修もあらゆる社員に実施すべき研修であると言えるのです。

コミュニケーションがうまくいかないことによるデメリット

次に、コミュニケーションがうまくいかないことによるデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

誤解やミスの発生、経営・現場間や社員間の不信につながる

仕事上のコミュニケーションにおける誤解やミスリーディングは多くの場合、情報を発信する側、または受信する側のコミュニケーションスキルの不足に起因します。

たとえば、上司が部下に「見積もりを作っておいて」と指示したとしましょう。しかし、この指示だけでは何の見積もりをいつまでに作ればいいのかわかりません。上司と部下の間に、わからないことを率直に質問できるような関係性ができていれば、部下は上司に不明点を確認して適切な見積を作成することができるでしょう。しかし、そうでない場合には、上司の意図とは違った見積もりが出来上がってくる可能性が高くなります。

この例においてミスが起こった場合には、上司側の「目的や背景、期限を明確にして適切な指示を出すスキル」や「部下が気軽に質問できるような関係性を作るスキル」、部下側の「指示を的確に読み解いて、不明点を確認・解決するスキル」など、双方のコミュニケーションスキル不足が原因だと言えるでしょう。そこから、足りないスキルを開発する必要性に気付ければよいのですが、実際には双方がミスの責任を押し付け合ったり、責任の所在をうやむやにしたりして同じミスを繰り返し、社員同士の不信感による人間関係の悪化や、仕事の非効率につながる原因にもなりがちです。

社員間の不信感は、適切なコミュニケーションをいっそう阻害する要因にもつながります。その結果として、関係者に必要な報告・連絡・相談をしないままに意思決定する場面が増え、ミスの増加や関係者のエンゲージメント低下、手戻り等による非効率につながったり、不透明な意思決定プロセスが不要な忖度や業務における不正を誘発したりする可能性もあります。

建設的な議論や、前例のないことへのチャレンジを阻害する

社員や経営陣のコミュニケーションスキルが乏しいと、前例のない取り組みについて、是非を的確に判断することも難しくなります。その結果、前例がないと何もできない企業となってしまい、イノベーションが停滞することも考えられます。

建設的な議論をするためにはコミュニケーションスキルが必要です。たとえば、議論の場で使用される言葉の解釈が参加者ごとにバラバラだったり、前提となる情報や目指すべきゴールが共有されていない状況では、お互いの主張が噛み合わず、他部門の社員など、立場の異なる人同士での連携も困難になるでしょう。

その結果、実りの少ない会議が増え、時間を圧迫してしまう可能性もあります。

セクハラ、パワハラの横行や、若者の早期離職を招く

社員や経営陣のコミュニケーションスキル不足は、ハラスメントの横行による職場環境の悪化や、それにともなう若者の早期離職につながる場合もあります。

一昔前まで「正社員・日本人・男性」を中心とする、人材の同質性の高い職場が多かった日本企業では、相互理解のための密なコミュニケーションをせずとも「あうんの呼吸」を期待され、少数派の意見は顕在化しにくい傾向がありました。しかし近年、ジェンダー、国籍、雇用形態など、人材の多様性が急速に高まったことで、しばしば世代間におけるコミュニケーションの問題が表面化しています。

もともと、社員が持っている価値観や、育ってきた時代背景、親しんできた文化などは、それぞれ異なります。たとえば、若い世代の社員は多様性を重んじる教育を受けてきている一方で、シニア世代の社員の多くは同質性の高い集団の中で、その集団の「常識」に同調することが当たり前という状況で長く過ごしてきたために、自分とは異なる文化や価値観を持つ相手に対する想像力が働きにくくなっているかもしれません。

このような場合に、お互いの背景や価値観を理解する努力をしないままでいると、悪気なく発した言葉や、問題ないと思ってとった行動が相手を傷つけたり不快にさせたりする場合があります。たとえ本人に悪意がなくても、無知やコミュニケーション不足がセクハラやパワハラにつながるのです。さらに、ハラスメントを恐れて相手と距離を置くようになると、組織全体におけるコミュニケーションの希薄化、職場環境の悪化につながり、若手社員の早期離職の原因の一つとなります。

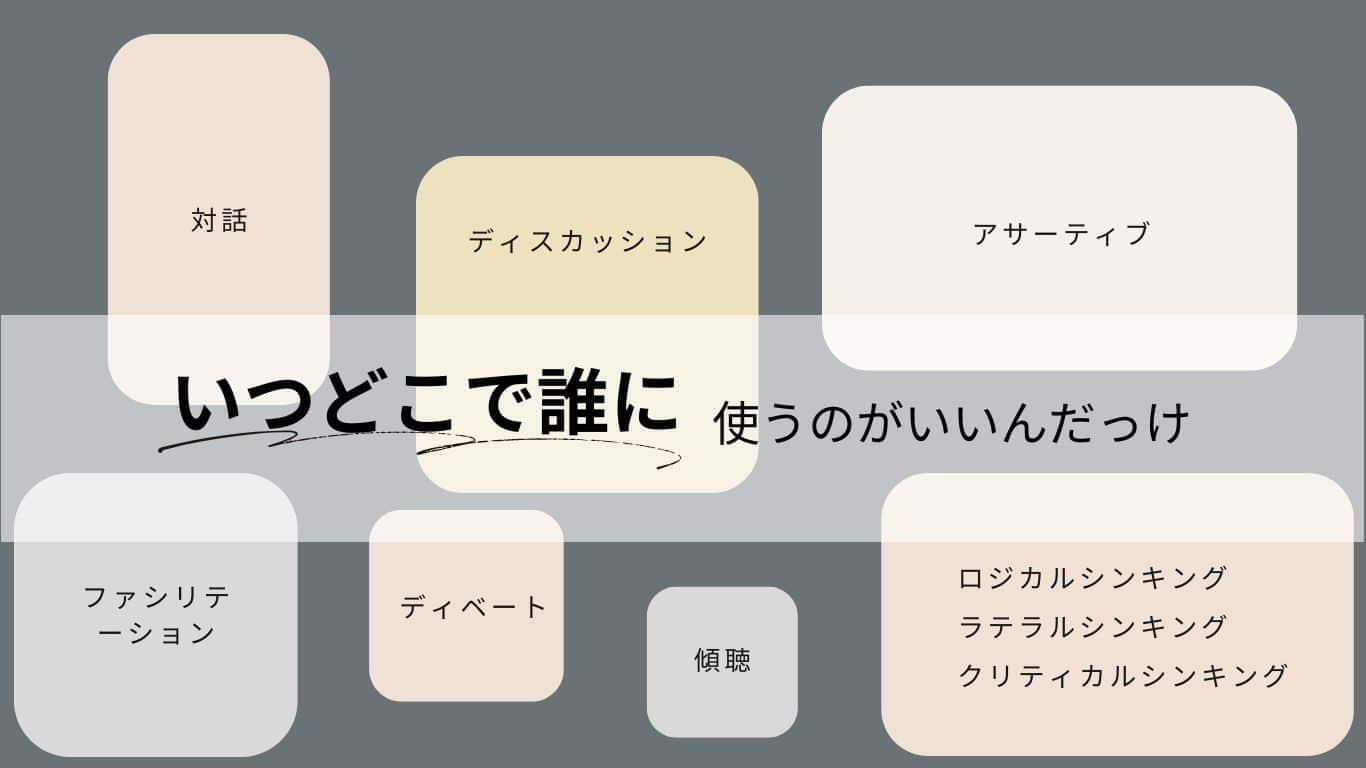

コミュニケーションスキルは、状況が規定する

コミュニケーションスキルは、自分と相手の間にうまれる空気感を含めてそれが高いのか低いのかを規定します。顧客向けに商品を紹介するためのプレゼンテーションを例にあげると、プレゼンテーション研修を受けた直後から、実践にうつせる人はあまり多くはいないのではないでしょうか。頭で理解できる研修よりも、経験に基づいた体を使うというのがコミュニケーションです。実践のともなわないスキルは、いざ客先になると話すだけで精一杯だと相手は置き去りになってしまいがちですが、スキルを道具として考えた場合、使えば使うほど精度はあがります。現場を意識した研修を行う場合、道具としてのスキルを身につけることを目的にしたうえで、いつ?どこで?誰に?どのスキルを使うのかを明確にした研修設計が必要ではないでしょうか。

コミュニケーションスキル研修の対象者

・初めてのお客様とコミュニケーションをとることや関係を作るのが苦手と感じている方

・社内での円滑なコミュニケーションにより、業務を効率的に進めていきたい方

・会議での発言や合意形成について課題を持っている方

このようなお悩みをお持ちの方へ

お客様との商談時の会話や、雑談などのコミュニケーションが難しい

上司や部下に伝えるべきことを明確に伝えられず業務の停滞が見られる

会議と業務の時間のバランスが悪い

社内コミュニケーションに課題を感じ、業務の効率化や職場環境の改善をしたい

研修プログラムの一例

当たり前のことですが、上記のようなシーンは個別の企業ごとに違います。パッケージの汎用製品より、1回のカスタマイズで実施する方が受講者にとっては有用なものになります。

実施計画を立てる段階で、カスタマイズやレディメイドに対応できるベンダーを選定しましょう。

コミュニケーションスキル研修のメリット

社員のコミュニケーションスキルを高めることで、組織力強化を図ることができるという点が、コミュニケーション研修を実施するメリットです。

前章で見てきたように、職場におけるさまざまな問題は、コミュニケーションがうまくいかないことに起因しています。コミュニケーションに関連する問題は、各人の置かれた状況や立場、目指すゴールなどによってさまざまですが、組織の一人ひとりがコミュニケーションスキルを身につけることで解消できるケースも多々あります。こういった理由から、多くの企業がコミュニケーションスキル研修を実施しているのです。

雇用形態の多様化と、それによる人材の流動性向上など、労働市場は変化し続けており、働くことに対する人々の価値観や、一人ひとりの文化的背景も多様化しています。それに加えて、対面や電話、メールによるコミュニケーションから、オンライン会議やビジネスチャットへと、コミュニケーションの方法やコミュニケーションに用いるツールも移り変わっていきます。

これらの環境変化は、職場におけるコミュニケーションの「前提」の変化とも言えるでしょう。時代の変化、働く環境の変化によって、必要とされるコミュニケーションスキルも変化していきます。だからこそ、コミュニケーションスキルを常にアップデートしていかなければ、あらたなコミュニケーションの問題が次々と生じてしまうのです。一方、適切なコミュニケーションスキルを身につけることができれば、多様な視点や背景を持った人々と議論し、合意形成することが可能になります。多様な人材の能力をいかすことで、これまでにないアイデアやコラボレーションを生み出す可能性が広がるでしょう。

コミュニケーションスキル研修で効果的にスキル獲得するには

コミュニケーションスキル研修では、自分の意見や共有したい情報を的確に相手に伝えるためのスキルを身につけることができます。また、相手から発せられた情報を正しく受け取るスキルを身につけることも可能です。

効果的にコミュニケーションスキルを獲得するには、研修の実施時にどのような場面でコミュニケーション能力をいかしたいのか、具体的なシーンを決めてから取り組むことが重要です。上司や社員、顧客など、コミュニケーションの具体的な「相手」を設定し、業務においてコミュニケーションが必要となる状況を明確にしましょう。目的が明確でないままにスキル研修を実施し、受講者も実践場面を想像できないまま学ぶ状況では、結果として学習深度は浅くなってしまいます。主体的に学べる研修にするために、研修の組み立て方を工夫することが大切です。

また、コミュニケーションは、決して言葉だけを媒体として行われるものではありません。ジェスチャーや表情、立ち振る舞いなどの非言語のコミュニケーション「ノンバーバルコミュニケーション」も、スキルの一つとして非常に重要です。コミュニケーションスキル研修では上記のようなノンバーバルコミュニケーションの表現手法も学べるようにすることが重要です。研修後に実際の業務で実践を行い、成功体験にもつなげることができれば、受講者のワークエンゲージメント向上も期待できるでしょう。

コミュニケーションスキルは疑似体験ではなく、リアルな課題を活用したプロジェクトベースドラーニングで獲得する

現在の企業内研修や階層研修は、古い教育手法であるサブジェクトベースドラーニングと呼ばれる、特定の科目を順番に学習する方針をとっています。各階層の従業員に必要なスキルセットに沿って、各種研修コースを実施しています。総合的な知識を習得した後に、戦略財務やマネジメント理論について学習し、実践的な問題を解決することが効果的とされています。

それに対し、プロジェクトベースドラーニングは、参加型の学習方法であり、実践的な事例に関して学習者が中心となって解決策を引き出します。テキストや講義に頼らず、問題

解決や知識の分析・統合、知識の想像や評価を通じて学習することが求められます。学習過程において自己の積極的な参加と学習環境の作成が重要とされています。

そのため、企業内問題解決型学習は必要であり、効果が高いことが示唆されます。たとえば、売上減少時における問題解決やチーム・組織力の低下にともなうコミュニケーション問題、離職問題・パワハラ・セクハラの防止、デジタルスキルにかかわる格差問題、ミス防止策など、企業内に存在する問題をテーマに研修を実施することが効果的であると見られます。

ビジネスを拡大するには、多様なスキルを持った人材を教育することが求められます。しかしながら、現代のビジネス環境は、社会構造の変化に影響され、問題を解決するために必要なスキルや技術も急速に変化しています。そこで、正答を求める能力ではなく、問題解決に必要な知識やスキルを持つ人材を集め、実践的な解決策を実施しながら学ぶことができる、実践型の人材が重要となります。すなわち、「アクションラーニング」アプローチが不可欠なのです。また、一方で、組織を維持するためには、基礎教育、共通言語、ビジネス文化を進める「科目進行型学習」が必要であると認識しています。

コミュニケーションスキルの紹介

コミュニケーションスキル研修で身につけることができるスキルには、どのようなものがあるのでしょうか。ここではとくに汎用的なスキルを紹介していきます。

ディスカッションのスキル

他事業所とのコミュニケーションなど参加者全員が納得する結論の導き方や、意見の整理の仕方を身につけたい場合は、ディスカッションのスキルが有効です。ディスカッションのスキルが身につくと、相手の意見をしっかりと理解し、建設的な議論ができるようになります。

ディベート

意見対立時にはディベートのスキルが必要となります。論争の際の意見の伝え方や、ディベートの流れを身につけることで、自身の意見を的確に発信することができます。また、自身と考えの違う立場に立つことで、これまでの自分の考えの問題点や弱点が見えてくることもあります。

ファシリテーション

議論を先導していくためには、ファシリテーションのスキルが重要です。多くの意見を引き出したり、異なる意見をまとめたりというスキルは、会議やワークショップにおいて非常に重要視されます。

ロジカルシンキング

サービスの価値を意図的に相手に伝えることができます。この能力によって、矛盾を減らし、わかりやすく説明することができます。多くの企業はロジカルシンキングを基礎としており、そのおかげで仕事のデザインや改善に優れています。リーダー育成プログラムを通じて、ロジカルシンキングを習得することができます。研修を行い、学んだことを実践し、問題解決スキル、生産性、効率を高める能力を磨くことができます。

クリティカルシンキング

クリティカルシンキングは、論理的かつ詳細な思考プロセスにより、問題の根本を洞察するための能力です。クリティカルシンキングは、反証プロセス、弁証法、反証法のような手法を駆使し、真実に迫るために事実や根拠を重視します。重要な点は、クリティカルシンキングは個人の主張を否定するのではなく、エビデンスやデータを検証することで正しい結論を導き出すことです。また、クリティカルシンキングは、ロジカルシンキングと同様に、ビジネスシーンで重要な思考方法として扱われています。クリティカルシンキングのスキルを磨くためには、実践的なトレーニングが必要となります。具体的には、先入観や仮定にとらわれずに客観的に分析し、問題の核心を探求することが求められます。

ラテラルシンキング

ラテラルシンキングは、創造的な思考を促進し、従来の思考パターンからの解放をもたらす脳の考え方です。英語の「ラテラル」という言葉は「水平の」という意味を持ち、従来の概念や常識にとらわれずあらたな発想を生むことを目的としています。この手法を用いることで、多様な知識や経験を持った人材を育成し、それをビジネスにいかすことができます。ラテラルシンキングは、あらゆる可能性を分析し、最適な解決策を見つけ、抽象的な概念から具体的なアイデアを導き出すプロセスとなります。とくに現代のビジネス環境では、刻々と変わる市場や環境へのアプローチを変えることが必要とされ、ロジカルシンキングと共に、ラテラルシンキングはコミュニケーションスキルの向上にも貢献します。

対話/問いの立て方

対話/問いの立て方のスキルは、効果的なコミュニケーションを行うために必要です。対話に必要な視点や考え方を知るとともに、相手の発言を引き出し、議論の本質に迫ることのできるような問いの立て方を身につけることで、よりスムーズな問題解決や合意形成、意思決定などを行うことができます。

傾聴

コミュニケーションにおいて、相手の本音や積極的な発言を引き出すためには、アクティブに聞いて理解するスキルが非常に重要です。より高いレベルでコミュニケーションを行うためにも、ノンバーバルコミュニケーションも含む傾聴の具体的な方法を学びましょう。

アサーティブ

アサーティブとは、コミュニケーションをする相手と対等な立場に立って、自己主張をするコミュニケーションスキルです。より深い議論を行うためには、お互いの価値観を尊重しつつ、自分の意見を明確に言葉にする必要があります。

コミュニケーションスキル研修の例

最後に、実際に行われたコミュニケーションスキル研修の例をご紹介します。今回ご紹介するのは、社員数11,000名のスーパーマーケットチェーンの取り組みで、ソフィアが研修プログラムの開発と実施を手掛けた事例です。新卒社員や若手社員の仕事に対する動機付けを目的とする研修や、教育プログラムを体系化する際の参考としてください。

コミュニケーションスキルコンピテンシー抽出とスキルトレーニングプログラム開発と内製化支援

同社では、価格競争などの激しい変化に揉まれながら事業規模を拡大していました。現場の最前線を支えるのは経験豊富なパートタイム社員たちであり、正社員がパートタイム社員の動機付けを行いながら販売目標を追っていました。しかし、経験の浅い新卒や若手の正社員がパートタイム社員と連携して販売を伸ばしていくのは困難で、同社は正社員の大量採用・大量離職を繰り返す状況に陥っていました。

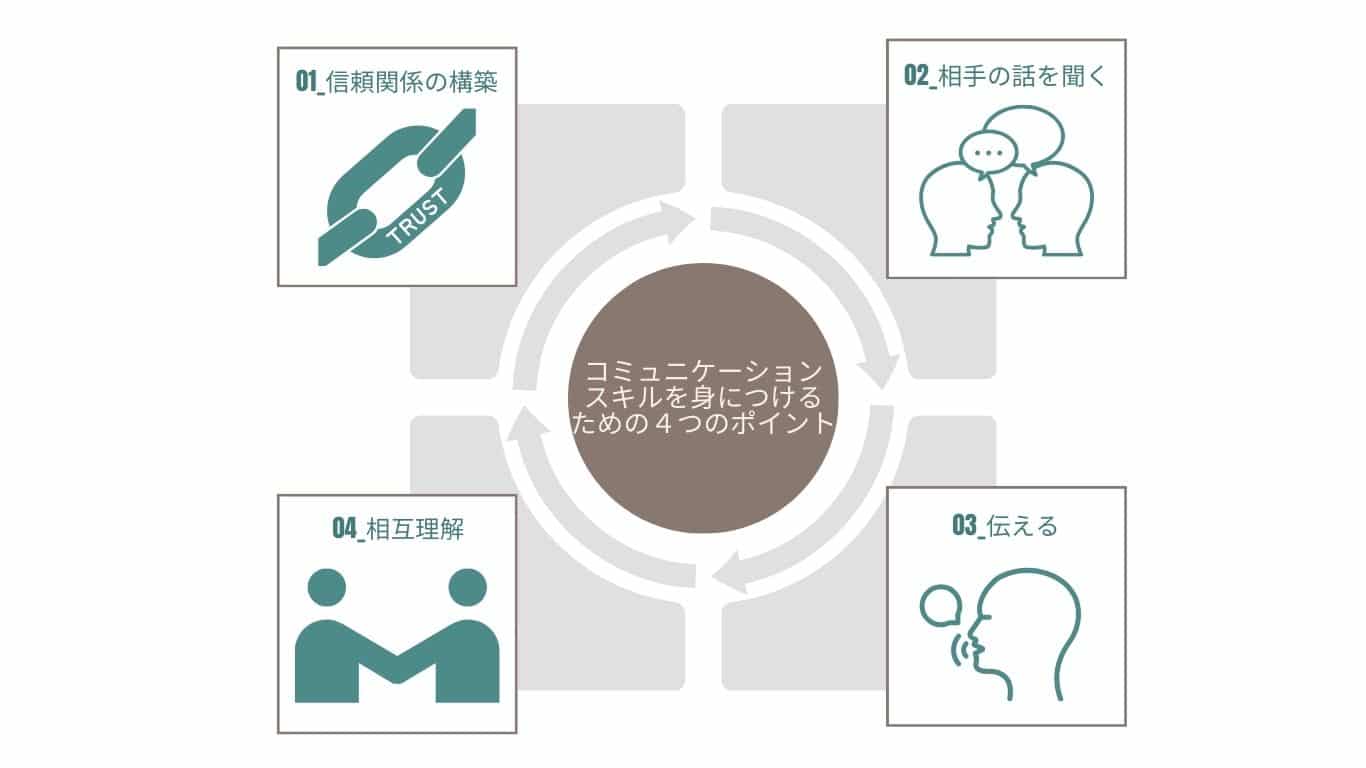

この状況を打破するカギは、正社員がいかにパート社員の動機付けをできるようになるかという点にあり、そのためのコミュニケーションスキルの向上が必要でした。そこで、同社は、ソフィアとともに新しい研修プログラムを開発しました。それは、ハイパフォーマンス社員の行動をもとに作成したオリジナルテキストとビデオ教材を中心とした全6回のプログラムで「2年間で一人前になる」ことを目指す研修です。最終的に研修を内製で実施できるように、社内講師の育成も同時に行いました。その結果、200名の新入社員を対象とした教育プログラムを体系化することができ、早期離職という課題を解決へ導くことができました。 コミュニケーションスキルのポイントはこちらの4つです。

コミュニケーションスキル研修受講者の声 研修の感想

・後輩や同僚への接し方がこれまでとは別のアプローチができそうです。こちらからの声掛けやアプローチ方法について多くを学びました。

・無意識のうちに思い込みにとらわれないよう、視点を変えようと思いました。多様性を意識して周囲と接します。

・相手の判断軸を知ることや、自分の思ったことがすべて思い通りに伝わることはないことなど、会話の中で理解度を確認しながら先に進められるので、すれ違いのようなことが減りコミュニケーションをとりやすくなると思いました。

まとめ

コミュニケーションは、基本的になんらかの目的を達成するための手段として用いられるものです。コミュニケーションスキル研修を行う目的は、「コミュニケーションの課題を解決すること」や「コミュニケーションの目的を達成すること」にあり、コミュニケーションスキルを身につけること自体が目的なのではありません。

研修の目的を達成するためには、どのような場面でコミュニケーション能力をいかしたいのか、コミュニケーションを行うシーンを決めてから取り組むことが重要です。上司や社員、顧客などの具体的な「相手」を設定し、コミュニケーションが繰り広げられるシーンや状況、どのような問題を解決するための議論なのかを明確にしましょう。

効果的なコミュニケーションスキル研修の実施を検討している場合は、ぜひソフィアまでご相談ください。