【2025年版】社内コミュニケーションイベント完全ガイド|事例50選と成功法則

最終更新日:2026.01.29

目次

現代の企業経営において、組織内の「つながり」の希薄化は、単なる感情的な問題を超え、深刻な経営リスクとなっています。

ハイブリッドワークの定着や人材の流動化により、かつて日本企業が強みとしていた「阿吽の呼吸」や「暗黙知の共有」が機能不全に陥っているからです。特に、従業員数1,000名を超える大企業においては、縦割り組織(サイロ)の壁が厚く、DX(デジタルトランスフォーメーション)やイノベーション創出の大きな障壁となっています。

実際に、弊社ソフィアが実施した「インターナルコミュニケーション実態調査2024」によれば、企業のコミュニケーション課題として「部門間」の連携不足を挙げた回答者は58%に達し、「部門内(上司と部下)」の51%を上回る結果となりました。デジタルツール(チャット等)の導入率は76%と進んでいるにもかかわらず、多くの現場では「情報が見つからない・遅い・ない」という三重苦に悩まされており、ツールだけでは解決できない「質的なコミュニケーションの欠如」が浮き彫りになっています。

この記事では、こうした構造的な課題を解決するための強力なソリューションとして、「社内イベント」を再定義いたします。単なる親睦会やガス抜きではなく、経営戦略としての「場」のデザインについて、アカデミックな知見と最新の成功事例を交えながら、網羅的かつ徹底的に解説してまいります。

社内コミュニケーションを活性化させるイベントとは?「場」の力を引き出すポイント

社内コミュニケーションを活性化させる方法のひとつとして、社内でイベントを開催するという方法があります。

しかし、イベントが「社内行事」として形骸化して意味を失い、儀式になっているような場合もあるのではないでしょうか。

そのような場合は、「場」の力を活用することで、「イベント」をリフレームできる可能性があります。

この記事では、社内コミュニケーションを活性化させる手段としての「ワークショップ」「周年イベント」「キックオフ」など、従業員を集めて行う社内イベントについてご紹介いたします。

イベントという「場」の力を活用し、社内コミュニケーションの実際の成功事例を交えながら、「場」「規範」「内容」のデザインに関して解説してまいります。

社内コミュニケーションとは?イノベーションの源泉としての再定義

そもそも社内コミュニケーションとは、どのようなものなのでしょうか。この記事では、社内コミュニケーションを「インターナルコミュニケーション」の同義として定義いたします。

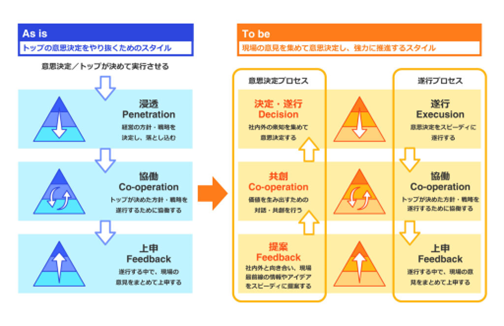

インターナルコミュニケーションとは、企業が社内に向けて行う広報活動です。トップダウン、ボトムアップでのコミュニケーション強化、もしくは従業員間の連携強化を通して、組織力を高めていく取り組みとなります。

そのため、プライベートのコミュニケーションとは異なる性質を持っています。

現代において、この「社内広報」の役割は、単なる情報の伝達から、組織の神経網をつなぎ直す活動へと進化しています。

特に、心理的安全性(Psychological Safety)の確保は、社内コミュニケーションの最重要目的のひとつです。Googleのプロジェクト・アリストテレスの研究が示した5つのように、心理的安全性、相互信頼、構造と明確さ、仕事の意味、インパクトのうち、心理的安全性はチームの生産性を高める最も重要な因子であり、イベントはその土壌を耕すための最も有効な手段となり得るのです。

なぜ今、「多様性」を高めるために社内コミュニケーションが必要不可欠なのか?

まず前提として、社内コミュニケーションが重要である理由について整理しておきましょう。社内コミュニケーションが不可欠になってきている主な理由は「社内環境の変化」「働く人の多様化」「離職防止と社員のつながり」「テレワーク問題」の4つであると考えられます。それでは、一つずつ解説してまいります。

社内環境の変化:複雑性が増すビジネス環境

昨今の多くの企業では、ビジネスの複雑性が高まり、それにより、組織構成も複雑化しています。ビジネスや組織の課題解決をする上で、自部門だけでは難しく、他部門、外部有識者、他社との連携は必須といえるでしょう。

しかし、各部門、外部、他社がそれぞれ異なる業務プロセスや言語や目的を持っているため連携が難しく、社内コミュニケーションはますます複雑化します。

多様なリソースを揃えることはコストがあれば可能であり、多様性を統合しコラボレーションを起こすシナリオを描くこともできます。個別の多様性を繋ぐコミュニケーションは、業務プロセスや目的がバラバラのサイロを繋ぐために必要不可欠ですが、その実現が容易ではないことも事実です。

わたしたちが行った調査では、組織内のコミュニケーション課題として「部門間」の連携不足を感じている企業の割合は58%に上り、これは「部門内の上司・部下間」(51%)や「経営層と社員間」(42%)よりも高い数値となっています。

このデータは、現在の日本企業において、縦の階層構造よりも、横の部門間の壁(サイロ)が深刻な課題となっていることを裏付けています。DX推進のようなプロジェクトは、部門横断的な協力なしには成立しません。イベントは、この分断されたサイロを一時的に融解させる機能を持つのです。

働く人の多様化とハイコンテクスト文化の終焉

さまざまな雇用形態、さまざまなバックグラウンドを持った従業員がひとつの組織に集まるようになった結果、社内の共通言語がなくなり、かつてのような「阿吽の呼吸」が通じない状態になってきています。

若い世代を中心に転職が前提にある中で、長く根付いた「阿吽の呼吸」を理解共感する前に転職してしまいます。

このような終身雇用を前提とするハイコンテクストコミュニケーションは、通用しなくなってきているのです。

そもそも多様性が促進されるとコミュニケーションは取りづらくなります。そのため、過去に比べてコミュニケーションにかかる労力やコストは増大してしまいます。

一方で、多様性を受け入れることで、チームワークが深まり、多様なアイデアの創出が期待され、イノベーションにも大いに役立ちます。つまり、多様性の高い個人としっかりコミュニケーションを取ることで、労力やコスト以上の効果を得ることができるといえるでしょう。

離職防止と社員同士のつながり(リテンション)

離職の原因は、年齢によるきっかけ、ライフステージの変化、異動の辞令、業務や人間関係による不満など、人それぞれさまざまです。会社として社員個々人を尊重し、定期的なコミュニケーションを通じて、自分の意見や悩みを発信し受け入れてもらえる環境を整えることが大切です。

そのため、コミュニケーション不足は離職に大きく影響を与えます。上司や会社からの説明が不足していると、社員に誤った理解を誘発してしまいます。

正しい情報や指示を得られない場合、業務効率が低下し、ミスやトラブルが生じやすくなるうえ、モチベーションや信頼も損なわれてしまいます。

さらに、適切な制度や従業員に対する真摯な想いも理解されず、勘違いから離職を選ぶといった状況もあり得ます。

社員が職場で安心感を持ち、自身の成長や貢献を実感できるようなコミュニケーション文化を構築することが離職防止に不可欠なのです。

また、社員同士の関係性を深めるためには、単なる業務上のコミュニケーションだけでなく、社内イベントや交流会などを通じてチームビルディングを行うことが有効です。定期的にチームメンバーが集まる機会を設けることで、個々のアイデンティティや強みを理解し合い、連帯感を高めましょう。社内コミュニケーションを通じて離職防止と社員同士の関係性のつながりを強化していくことが、組織の持続的な成長に不可欠であるといえます。

実際に、Gallup社の調査によると、職場に「親友」がいる従業員は、そうでない従業員に比べて仕事へのエンゲージメントが7倍高く、顧客満足度や利益率にも良い影響を与えることがわかっています。イベントは、業務上の関係を超えた「人間としてのつながり(ソーシャル・キャピタル)」を構築する投資対効果の高い施策なのです。

テレワーク問題と「雑談」の喪失

今ではテレワークが浸透し、従来よりも従業員同士の会話の時間が減っています。かつては自然と得られていた情報が得にくくなっているのです。

これらの理由から、多くの企業は社内コミュニケーションを活性化させる必要性を感じています。リアルとオンラインを組み合わせるハイブリッドな働き方で、従業員同士のコミュニケーションを促すことが、組織の運営をスムーズにします。

必要最低限のコミュニケーションがあれば、仕事そのものに影響はないと考える人もいるでしょう。しかし、豊かなコミュニケーションから、他の従業員や部署について知ることは、従業員が仕事を深く理解するためにも必要なのです。また、人と人との関わりを通して従業員が精神的に満たされれば、仕事に対する意欲も高まります。

わたしたちが行った調査では、チャットツールの導入率は76%に達しているものの、ツールがあるだけでは「情報が埋もれる」「感情が伝わらない」といった課題が解決されていないことが示されています。デジタルツールは「情報の伝達」には優れていますが、「感情の共有」や「偶発的な発見」には不向きです。だからこそ、意図的に設計されたイベントによる「身体的な共体験」の価値が相対的に高まっているのです。

ここまで、社内コミュニケーションが必要とされる背景について整理してまいりました。では、社内イベントを実施することで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。

社内コミュニケーションイベントがもたらす4つの効果と目的

社内コミュニケーションを活性化させる手段として、親睦会や社員研修がありますが、イベントも社内コミュニケーション活性化施策のひとつで、メリットを押さえて実施すれば高い効果が期待できます。

企業のビジョンや目標を共有し、エンゲージメントを高める

社内イベントは経営者の声を従業員一人ひとりに届ける効果的な手段です。日ごろ関わりの少ない経営層から企業のビジョンや目標を従業員に直に伝えることで、それらをブレることなく共有できます。

企業のビジョンや目標を共有できるようになると、従業員それぞれが、自分は組織の構成員であり企業経営に欠かせない存在だと強く認識するようになります。その意識は企業に対するエンゲージメントを強化し、優秀な人材を定着させ、業務における意欲を引き出します。

わたしたちが行った調査では、会社の戦略に対して「共感している」と回答した従業員はわずか1割(10%)にとどまるという衝撃的なデータがあります。

テキストや動画で一方的に配信するだけでは、戦略は「他人事」のままです。イベントという熱量を伴う場で、経営層が生の言葉で語りかけ、対話することで初めて、戦略は「自分事」へと昇華されるのです。

社内コミュニケーションコストを下げ、業務効率化を図る

コミュニケーションコスト(意思疎通や認識共有、情報伝達に要する時間)は、相手が自分にとって既知か未知かの違いによって大きく変化します。

メールや内線では何度もやりとりしているのに、実際に顔を合わせたことはない「未知の同僚」は、大企業においては珍しくない存在です。

社内イベントは、未知の同僚たちと対面できる貴重な機会です。普段の業務におけるやりとりから推察する相手の個性や価値観に直接触れることで、相手の人間性についてより深く知ることができ、その後のコミュニケーションコストを大きく下げつつ、ひいては業務効率や生産性の向上につながります。

普段関わり合いのない人同士での「知の新結合」によりイノベーションを起こす

企業が成長し続けるためにイノベーション創出に向けた活動は必須です。しかし、日常業務においてチームメンバーの中だけで斬新で画期的なアイデアを生み出すことは決して容易ではありません。

社内イベントでの交流では、業務上まったく接点のない社員の視点や意見が思いがけないヒントをもたらし、普段関わり合いのない人同士の交流は、イノベーションを起こすよい機会となります。

社会学者のマーク・グラノヴェッターが提唱した「弱い紐帯の強み(The Strength of Weak Ties)」理論によれば、新規性の高い有益な情報は、家族や親密な同僚(強い紐帯)からではなく、たまにしか会わない知人(弱い紐帯)からもたらされることが多いとされています。社内イベントは、まさにこの「弱い紐帯」を組織内に意図的に作り出し、イノベーションの種となる「知の新結合」を促進する場として機能します。

従業員のモチベーションやスキルの向上につながる

社内イベントは、モチベーションとスキルの向上につながります。たとえば、セミナーやワークショップに近い、学習イベントを開催すれば、従業員はスキルを得て、実際の業務に活用してくれます。仕事への貢献意欲も高まるでしょう。

イベントといっても、種類は多岐に渡るため、まずは実施目的を明確にし、それに合ったイベントを開催することが重要です。イベントによってエンゲージメントを高めることができれば、会社に愛着を持ってもらえるようになり、定着率も向上します。

ここまで、社内イベントがもたらす4つの効果について解説してまいりました。では、なぜイベントという「共体験」がこれほどまでに組織に影響を与えるのでしょうか。次に、ナレッジマネジメントの視点からそのメカニズムを探ってまいります。

社内コミュニケーションイベントは共体験のアプローチ:ナレッジマネジメントの視点から

「共同化」が組織の暗黙知を共有する

組織が高いパフォーマンスを維持しながら協働していくためには、従業員間での「共感」や「共鳴」「共振」、そしてそれらを生み出す「共体験」の機会を作ることが重要です。

共感とは、相手と自分とが同じ感覚を持つ関係です。共鳴とは、エネルギーの強い方にもう一方が影響を受ける関係です。共振は共鳴に似ていますが、お互いのエネルギーが干渉しあいながら同じ波長に乗り、強まっていく関係です。

共感をベースに共鳴が生まれ、やがて共振していきます。このベースとなる共感を生むものが共体験、すなわち組織内で共通の価値を共有するということです。

一橋大学名誉教授の野中郁次郎氏は、上記の一連を総合した「共同化」が組織内の関係性構築において重要であると述べています。

共同化は共体験によって生まれます。組織の構成員が共通の体験をすることで、個人のナレッジが組織のナレッジとなり、再び個のナレッジへと還元されていき、結果として組織全体のパフォーマンスが向上します。社内イベントという共体験はこのようなナレッジの好循環を生み出すきっかけとなります。

共体験の身近な例として、「新年に初詣に行く」や「同じ釜の飯を食う」などが挙げられます。イベントを通して同じ体験をすることで、関係を強められるのです。単なるイベントでありながらも、メンバーの考え方のベースを変えるという意味では決して軽視できないことが明らかになっています。

ナレッジマネジメントとは?AI活用と失敗しない導入手順【2025年版】

ナレッジマネジメントの定義からSECIモデル、ISO30401、最新の生成AI(RAG)活用までを網羅。組織の暗黙知を資産に変え…

社内コミュニケーションイベントに必要な「非日常の場」のデザイン論

どの会社も試行錯誤を重ね、よりよい社内コミュニケーションイベントを企画運営していることでしょう。しかし、評判のよい社内コミュニケーションイベントであっても、続けていくうちにマンネリ化してきます。企画の意図や目的を整理することはもちろん重要ですが、いかに従業員を飽きさせないかということも重要です。

とはいえ、アイデアのみで目的が伴っていないイベントを行っても、参加者には「これを会社で行う意味があるのか?」という疑問が生じます。社内コミュニケーションイベントには、目的を踏まえながら従業員をワクワクさせる「非日常の場」のデザインが必要です。以下に、「非日常の場」をデザインするためのポイントを解説してまいります。

非日常の空間をデザインする:オフィスを「異空間」に変える

ここでいう「空間」とは、場を構成する物質的なものを指します。たとえば、会社の会議室で実施するイベントと、外の青空の下で実施するイベントとでは、参加者の体験はまったく異なります。

参加する従業員のドレスコードや会場の装飾、イベントで使用するファシリティ、イベント中に流れる音楽に至るまで、さまざまな要素で普段の業務とは異なる「非日常」を演出しましょう。

ケータリングサービスの活用も空間演出の重要な要素です。たとえば、株式会社NEO DININGなどの専門サービスを利用し、企業のロゴ入りフラッグがついた料理や、テーマに合わせた装飾(例:お祭り風の屋台やランタン)を施すことで、いつもの会議室が特別なパーティー会場へと変貌します。視覚や味覚を通じた刺激は、参加者の心理的ガードを下げ、会話を弾ませる触媒となります。

非日常の規範や雰囲気をデザインする:ヒエラルキーの逆転

社内コミュニケーションイベントの規範や雰囲気を作り出す上で、空間のデザインはもちろん大切です。しかしもっとも影響が大きいのは、「そのイベントに誰が呼ばれているのか」という点です。

せっかく非日常の空間を演出しても、参加するメンバーが日常業務と同じ規範や雰囲気を持ち込んでしまっては、狙った効果が得られないかもしれません。非日常のイベントには、その目的に応じて「主役」を決めておく必要があります。イベント全体の進行や演出において「主役」と「それ以外」の役割が明確にわかるように設計しましょう。

また、イベントの規範や雰囲気にはリーダーの行動が強く影響し、イベント冒頭の短い時間で雰囲気は8割決まります。イベントの演出、主役の盛り上げにリーダーの行動をうまく使うことも重要です。たとえば、役員が新入社員に給仕をする、社長が仮装して登場するなど、普段の上下関係を一時的に逆転させる(カーニバル的な)演出は、心理的安全性を高める上で非常に有効です。

非日常の内容をデザインする:日常のメタファーとしてのゲーム

イベント企画者がしばしば悩むのは「イベントで何をするのか」ということではないでしょうか。マンネリ化を避けるためには新しいアイデアが欠かせません。

ここで、発想のヒントをひとつご紹介します。それは、日々の業務や日常の関係を別のシチュエーションに置き換えるという手法です。たとえば、日常業務においてチームは協力するものという前提がありますが、実際にはチーム内で仲間割れしていたり、コミュニケーション不全が発生していたりという事態が多々あります。しかし、社内運動会で他のチームと対抗するとなると、普段それほど協力的でないメンバーも一致団結して活躍するかもしれません。

プログラム次第では、そういった非日常の体験から仕事におけるチームワークに関する本質的な気付きにつなげることも可能です。イベントの目的に合わせて、日常の体験を非日常の場に置き換える手法を試してみてください。

社内コミュニケーションイベントは偶然性を楽しむ姿勢を忘れないこと

社内コミュニケーションを目的とした「イベント」は、事務局や企画者は、水も漏らさない緻密な計画や進行表を立てます。計画された「イベント」は、予期しない参加者の行動やアクシデントで、事務局の肝を冷やし、ひやひやした心境を起こすかもしれません。必然性を担保しつつも、偶然におけるアクシデントや予期しない参加者の行動を楽しむといった、偶然性を楽しむ姿勢や受容する体制は非常に重要です。

しかし、設問や模範解答をすべて用意すれば、イベントとしては成立しますが、社内コミュニケーションとしては逆効果かもしれません。

哲学者のカンタン・メイヤスー(Quentin Meillassoux)は「有限性の後で偶然性の必然性についての試論」の中で、「社会や人なんてものは偶然性できていることが必然であるのだから、偶然性を受け入れましょう」と述べています。

予算とコストの掛かった社内のイベントであり、水も漏らさない計画でありながらも、想定外の偶然性を受け入れ、楽しみながら対応する事務局の姿勢は、参加者にとって意図や意味合いを感じるイベントとなり、より記憶に残るのではないでしょうか。計画や進行に手を抜くことを推奨しているわけではありませんが、あくまでも完全なイベントなど存在しないということです。

ここまで、「非日常の場」をデザインするためのポイントについて解説してまいりました。では、具体的にどのようなイベントを企画すればよいのでしょうか。次のセクションでは、目的別に分類した50以上のイベントアイデアをご紹介いたします。

社内コミュニケーションイベントの企画・アイデア全集:目的別50選

社内コミュニケーションイベントの企画やアイデアには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、参加者が楽しめる内容や活動、参加者が意見交換やアイデア共有などができる場を設けることが重要です。組織のビジョンや目標を共有する機会を設けることで、全体の方針に対する理解が深まり、従業員同士の結束が強化されるでしょう。

また、従業員のモチベーション向上や働きやすさを向上させる要素も大切です。従業員の自己成長を目指す機会を提供することで、やりがいや熱意が向上し、組織全体のパフォーマンスも向上するでしょう。

以下に、最新のトレンドや競合他社の事例を踏まえ、目的別に分類した具体的なイベントアイデアをご紹介いたします。

【屋内ゲーム系】心理的安全性を高め、手軽に実施できるイベント

天候に左右されず、準備の負担も比較的少ない屋内イベントは、コミュニケーションのきっかけ作りに最適です。

社内ポーカー大会 プロのディーラーや本格的なテーブルを用意し、非日常感を演出します。役職に関係なく戦略と心理戦を楽しめるため、フラットな関係構築に最適です(事例:株式会社ワークスメディア)。予算感:2,000円/人〜、人数:4人〜無制限

ボードゲーム大会 「カタン」や「人狼」など、性格や思考パターンが出るゲームを採用します。相互理解が深まり、初対面でも盛り上がりやすいのが特徴です(事例:I.M.D Design)。予算感:500円/人〜、人数:4〜10人/卓

ビジネスゲーム 経営シミュレーションやSDGsカードゲームなど、研修要素を含んだゲームです。業務時間内に実施しやすく、チームビルディングとスキルアップを両立できます(事例:タニタ、トヨタ自動車)。予算感:5,000円/人〜、人数:数十名〜

謎解き脱出ゲーム 会議室に閉じ込められた設定で、チームで協力して謎を解きます。役割分担が自然に発生し、達成感を共有できます(事例:有限会社エバーグリーン)。予算感:要見積もり、人数:10名〜

社内クイズ・ビンゴ大会 「社員の子供の頃の写真当てクイズ」や「オフィスにまつわるトリビア」など、内輪ネタを盛り込むことで親近感を醸成します。予算感:景品代のみ、人数:無制限

【スポーツ系】身体を動かし、チームの一体感を醸成するイベント

スポーツは言語の壁を超え、身体的な共鳴を生み出す強力なツールです。

社内運動会 会社が主催し、社員やその家族などを招待します。競技による一体感・達成感の醸成、チームで協力することによるコミュニケーション促進、健康増進やストレス解消などさまざまなメリットがあり、企業の生産性向上にもつながるでしょう。近年は「クイズ運動会」や「eスポーツ運動会」など、体力差が出にくい形式も人気です。

ウォーキング大会(アプリ連携) チーム対抗で歩数を競うイベントです。リモートワーク中の社員も参加でき、健康経営の文脈でも推奨されます。

ゴルフコンペ ビジネスの世界で人気のあるスポーツであり、戦略的思考や協力プレーが求められる点が魅力的です。リラックスした雰囲気で行われるため、社内のストレス解消やリフレッシュにも効果的です。

ボウリング大会 運動が苦手な方でも気軽に楽しめるスポーツであり、参加者全員が楽しめる魅力があります。レーンごとのチーム対抗戦にすることで、自然と会話が生まれます。

スポーツ観戦 地元のプロスポーツチームの試合を団体観戦します。企業の福利厚生としても機能し、一体となって応援することで連帯感が高まります。

【モチベーション・スキル向上系】成長と称賛の文化を作るイベント

社員の成長意欲を刺激し、組織全体の活性化につなげるイベントです。

社内表彰イベント(アワード) 優れた成績や功績を上げた従業員を称える機会であり、従業員に対する評価と感謝の気持ちを表します。またそれだけでなく、他の従業員にも模範となる存在を示すことができます。数字だけでなく、「ベストサポーター賞」や「失敗から学んだ賞(ナイス・トライ賞)」など、プロセスを評価する賞を設けることが重要です。

勉強会・LT(ライトニングトーク)大会 社員同士が知識や経験を共有し、お互いに学び合うことができます。専門知識を持つ社員が講師となり、他のメンバーに教える形式で行われることが一般的です。LT形式であれば、趣味や特技など業務外の話題も発表しやすく、人となりを知る良い機会になります。

合宿(ワークショップ) 日常の職場環境から離れてリラックスし、他のメンバーとの交流を深めることができます。合宿中にはチームビルディング活動やアウトドアアクティビティを通じて、チームワークやコミュニケーション能力を向上させることができます。

アイデアソン・ハッカソン 特定のテーマについて短期間で集中的にアイデアを出し合い、プロトタイプを作成します。部署を超えた混成チームで行うことで、イノベーションの種(新結合)が生まれます。

【懇親・交流系】心理的距離を縮め、風通しを良くするイベント

組織内の「縦・横・斜め」のつながりを強化するイベントです。

シャッフルランチ 普段は交流が少ない社員同士がランダムにグループを組み、食事を共にすることで新たなつながりが生まれます。さまざまな部署やポジションのメンバーが集まることで、組織全体のつながりが深まり、情報共有やアイデアの交換が活発化します。会社がランチ代を補助することで、参加率を高めることができます。

TGIF(Thank God It’s Friday) 金曜日の夕方にオフィスでアルコールや軽食を振る舞い、部署を超えた雑談を促します。GoogleなどのIT企業で定着している文化であり、予約不要でふらっと立ち寄れる気軽さが魅力です。

ファミリーデー 従業員の家族をオフィスに招待し、職場見学や名刺交換体験などを行います。家族からの理解を得ることで、エンゲージメント向上に寄与します。Canva Japanなどが導入しています。

季節のイベント(お花見・ハロウィン・クリスマス) 季節に合わせたイベントは、人々に楽しみとコミュニケーションの機会を提供し、季節の移り変わりを感じることができます。お花見、夏祭り(納涼祭)、ハロウィンの仮装、クリスマスパーティーなど、定番の行事を社内風土に合わせてアレンジします。

【アウトドア・宿泊系】非日常空間で深い絆を結ぶイベント

BBQイベント 社員同士の交流を深めたり、気分をリフレッシュしたりできるだけでなく、社員教育にもつながります。食材の準備や調理を分担することで、自然と役割分担や協力が生まれます。

キャンプ・グランピング キャンプは普段とは異なる環境で過ごすことができ、従業員同士が協力して楽しい時間を過ごすことができます。キャンプを通じて、仲間意識を醸成し、また自然の中でリフレッシュすることで、ストレス解消や創造性の向上にもつながります。焚き火を囲むことで、普段は話せない深い話(キャリアや夢など)が引き出される効果があります。

ハイキング・登山 健康促進にもつながるため、社員の健康意識向上にも役立ちます。さらに、自然の中での活動はリラックス効果が高く、創造性やアイデアの生産性向上にもつながるかもしれません。

【オンライン・ハイブリッド対応】場所を問わずつながるイベント

リモートワーク環境下でも実施可能なイベントです。

オンライン飲み会・ランチ会 ZoomやTeamsを活用します。ブレイクアウトルーム機能で少人数に分ける、共通の話題(テーマ)を用意する、事前に同じ飲食物を配送する「宅配ケータリング」を利用するなどの工夫で一体感を高めます。

リモート謎解き オンライン会議ツール上で完結する謎解きゲームです。「リモ謎」などのパッケージサービスを利用すれば、数百名規模での同時開催も可能で、チームビルディングに効果的です。

オンライン朝礼・LT 毎朝の短時間の顔合わせや、持ち回りのスピーチで、離れていても「存在」を感じられるようにします。カメラオンで表情を確認し合うだけでも、孤独感の解消につながります。

メタバース社内イベント アバターを用いて仮想空間で交流します。物理的な容姿や役職が見えにくくなるため、フラットな対話が生まれやすいというメリットがあります。NTTコノキューやBIPROGYなどが推進しています。

ここまで、目的別に50以上のイベントアイデアをご紹介してまいりました。では、実際に成功している企業はどのようなイベントを実施しているのでしょうか。次に、具体的な導入成功事例を見てまいります。

社内コミュニケーションイベントの導入成功事例5選

ここからは、実際に社内コミュニケーションの活性化に成功したイベントの導入事例を5つご紹介いたします。大企業からベンチャーまで、各社がどのように課題を解決したかを見てまいりましょう。

社内運動会:株式会社ヤオコー

株式会社ヤオコーが導入している「社内運動会」は、全店舗総数10,000人以上の従業員が一堂に会する年1回の一大イベントです。さいたまスーパーアリーナを貸し切って有名アーティストをゲストに迎えるというその豪華さから、大きな話題となりました。

ここまでの規模でなくとも、運動会には楽しみながらチームワークを向上させるという効果があります。実はこの「楽しみながら」が、社内イベントにとって重要なポイントです。「やらされている」という受動的な感覚が心に芽生えると、満足度は著しく低下します。そのため、一人ひとりが楽しみながら能動的に参加することのできる社内運動会は、従業員からの満足を得やすい施策です。

また、運動会はヤオコー社の「チャレンジ」「健康」という経営方針や「チームで仕事」という運営方針に沿ったイベントであり、企業のメッセージを従業員に浸透させている好例でもあります。

毎日席替え制度:カルビー株式会社

カルビー株式会社が導入している「毎日席替え制度」は、2010年の本社移転に伴ってフリーアドレス制度(固定席を持たずに自由な席で作業ができる制度)を全面導入しましたが、人は無意識に自分がお気に入りの席を確保したり、知り合いとの距離が近い席に集まったりしてしまうものです。

そこで、ダーツシステムによって毎日ランダムに席を変えることで、従来のフリーアドレス制度を新たなコミュニケーションが生まれやすくなるように進化させました。フリーアドレス制度には経営層も参加するため、一般社員の隣に執行役員が座ることもあり、ヨコだけでなくタテの関係においても物理的・心理的な距離を縮める効果を生んでいます。

TGIF(金曜夕方の交流会):アナグラム株式会社

アナグラム株式会社が導入した「TGIF(「Thank God, It’s Friday.」の略語)」です。これはGoogle社でも導入されている社内イベントで、 初期は毎週金曜の午16時~18時、現在は隔週の午17時~18時などをフリータイムとして 会社がケータリングやアルコールを社内で振る舞い、自由に意見交換ができます。また、時期によっては新入社員の自己紹介を行ったりボードゲームを開催したりと、部署や役職の垣根を越えて社内交流を深める有意義な時間を実現している社内イベントです。

無人島研修:日清食品ホールディングス

日清食品ホールディングスが行なっているユニークかつ大胆でハードな「無人島研修」です。

本研修では私物をすべて没収され、3日間にわたって無人島生活を行います。即席ラーメンが一人あたり1日1食支給されるのみで、それ以外は自分たちで調達しなければなりません。

日清食品グループには、「食足りて世は平らか」という創業以来の価値観があります。この研修では、社員が精神的にも肉体的にも骨太になることを目指すといいます。また、チームでの課題解決を通じて創造力や判断力、リーダーシップ、結束力の向上を図っています。

流しそうめん:クックパッド株式会社

クックパッド株式会社では、毎年夏の終わりに全社規模で「流しそうめん」を実施しています。竹の切り出しから設営、調理までを社員全員で協力して行うのが特徴です。

普段は開発業務や営業など異なる業務に従事している社員同士が、「そうめんを流す」という共通の目的のために協働作業を行うことで、自然な形での交流が生まれます。また、自社のサービス領域である「食」を楽しむイベントであるため、企業文化の浸透にも寄与しています。

ここまで、5社の成功事例をご紹介してまいりました。それでは、実際にイベントを開催する際には、どのような手順で進めればよいのでしょうか。次のセクションでは、失敗しないための7つのステップを解説いたします。

失敗しないイベント開催における7ステップと運営フロー

イベントを成功させるためには、適切な計画と準備が欠かせません。イベント開催における7つのステップを理解し、実践することが重要です。

イベントの目的を明確にする(KPI設定)

イベントを成功させるためには、まず「何を達成したいのか」を明確にすることが重要です。目的がはっきりすれば、イベントの方向性が定まり、関係者や参加者もそのビジョンを理解しやすくなります。

目的を明確にすることでイベントの成功基準も明確となり、イベントの効果や成果を客観的に評価できます。これにより、今後に生かすべき点や改善すべき点を見つけることができ、より良いイベントへとつながるでしょう。

KPIとしては、定量指標(参加率、アンケート満足度、NPS:推奨意向)と定性指標(参加者の声、イベント後のチャット活性度など)の両方を設定することをおすすめします。

主催メンバーを集める(実行委員会の組成)

主催メンバーは、プロジェクトやイベントを円滑に進めるための中心的存在であり、適切な人選が必要です。その役割や責任を明確に定義し、必要なスキルや経験を持ったメンバーを選定することが求められます。また、主催メンバー同士のコミュニケーションや連携も大切であり、チームワークを育むことが成功の鍵となります。

主催メンバーの集め方にはさまざまな手法がありますが、適切な人選とチームの一体感を築くことが、プロジェクトやイベントの成功につながるポイントといえます。人事部だけで完結させず、若手社員や各部署のキーマンを巻き込んで「実行委員会」形式にすると、現場のニーズを反映しやすくなります。

イベント内容を決める

イベントの成功には、イベント内容が重要となります。イベントの目的が明確であれば、その目的に合った魅力的な内容を考えることができるでしょう。

たとえば、商品の認知度を高めたい場合は、商品のメリットを伝えるイベントを企画し、ターゲット層が求めている内容やトレンドを考慮しながら、過去の成功事例を参考にしてイベント内容を具体化していくと効果的です。また、来場者へのプレゼントの用意や集客方法の検討も、イベントの成功に欠かせない要素です。

会場・出店・出品等を手配する

会場の選定はイベントの成功に大きく影響し、参加者の快適な空間を確保する必要があります。さらに、出店や出品の手配も欠かせず、多様なブースやアクティビティを通じて参加者の興味を引きつける工夫が求められます。

一方で、予算やスケジュールの制約から、効率的な手配や適切なリソース管理が重要となります。そのため、事前の計画と柔軟な対応が不可欠です。最終的には、円滑なイベント運営を実現するために、慎重な手配とチームワークが不可欠です。

大規模なイベントや、特殊な機材(音響、照明、ゲーム機材など)が必要な場合は、内製にこだわらず、IKUSAやNEO DININGといったプロのイベント会社に外注することも検討しましょう。機材トラブルによる進行の遅れは、満足度を大きく下げる要因となります。

社員に告知する(集客戦略)

イベントの詳細や日程が確定したら、従業員に早めに告知することで参加率を上げることができます。告知方法としては、社内用メールやチャットツール、掲示板などさまざまな媒体を活用することが効果的です。また、告知文にはイベントの魅力や参加のメリットを明確に記載し、従業員の関心を引く工夫をするとよいでしょう。従業員がイベントに参加する意欲を高めるためには、事前に情報を十分に提供し、参加者が楽しみやすい環境を整えることがポイントです。

単なる業務連絡ではなく、ティザー動画を作成したり、ポスターを掲示したりして、「楽しそう」「参加したい」と思わせる雰囲気を醸成することが重要です。

イベント開催(当日の運営)

イベント当日は、事前に準備された会場や設備を整えるところからスタートします。参加者が到着し始めると、受付や案内のスタッフが役割を果たし、参加者を歓迎します。開会の挨拶やイベントの趣旨説明が行われ、プログラムが進行します。

また、休憩時間やランチタイムでは参加者同士が交流し合い、ネットワーキングの機会も提供されます。イベント中にフィードバックを収集するためのアンケートや投票も行われることがあります。イベントの終盤には閉会の挨拶や感謝の言葉が述べられ、参加者には記念品や参加証が配布されることもあります。最後に、片付けやアフターフォローアクションが行われ、イベントは終了となります。

アンケートの実施とイベントの様子を公開(事後フォロー)

アンケートを通じて、参加者がどのような点に満足していたのか、どのような点が改善の余地があるのかを明確に把握することができます。満足度に関する質問やフィードバックアンケートの質問項目は、参加者のニーズや期待に応えるイベントを提供するための手がかりとなるでしょう。イベントの成功や課題を客観的に評価し、それを次回に生かすことで、より良いイベントへとつながります。

また、イベントの様子を公開することで、参加できなかった人々や次回の参加者獲得のため、イベントの魅力や成功ポイントを共有できる機会となります。

イベントの様子(写真や動画)を社内イントラや社内報ですぐに共有することは、参加しなかった社員へのPRになるだけでなく、共通の話題を提供することで「イベント後」のコミュニケーションを誘発する効果があります。

社内イベントを成功させるポイントと注意点

最後に、実際に社内イベントを計画する場合に注意したいポイントを整理してまいります。どのようなことに気をつければ、より効果の高い、意味のある社内イベントを生み出すことができるのでしょうか。

目的とイベント終了後の状態を設計

どのようなイベントを実施するべきなのかは、目的によって変わります。そのためまずは「社内イベントを通して何を得たいのか」を、明確にしましょう。

たとえば、部署間での交流を深めたいのであれば、リモート飲み会・ランチ会などで実際に会話する機会を提供するのが効果的です。従業員のモチベーションアップを継続的に促したいのであれば、毎朝のオンライン朝礼は良い起爆剤になるでしょう。

大切なのは、目的に合ったイベントを選ぶことと、その目的を参加者にも共有することです。目的が明確でない漫然とした企画は、参加意欲の低下や、満足度の低下につながってしまうため、注意が必要です。

従業員のニーズに沿ったアイデアを企画する

具体的なアイデアを考える際には、従業員のニーズをしっかりと踏まえてから描いていくことが大切です。

事前に従業員にアンケートを取り、どのようなイベントであれば参加意欲が湧くのか、ヒアリングしてみるとよいでしょう。場合によっては魅力的な景品を使って、参加のきっかけを作ることもできるはずです。なお、いいイベントを作っても、参加するハードルが高く感じられると、巻き込める人数も減ってしまいます。参加ハードルを下げるための工夫もしっかり考えましょう。

世間にはユニークな社内イベントを開催している企業が多くあるので、他社の成功事例を参考にするのもよいでしょう。ただ、単に真似をするのではなく、自社の特性、自社ならではのニーズを踏まえ、オリジナリティのある企画をすることが大切です。

遊びを残した運営設計(余白のデザイン)

事務局は従業員をゲストとして迎え、演出し体験価値を提供しなければなりません。つまり、社内イベントはエンターテインメント性を含んでいます。「楽しんでもらいたい」「モチベーションを上げてほしい」など、行動変容や感情喚起を起こすため、仕掛けを組み込まなければなりません。

遊びのない運営は、参加者を知らず知らずのうちに事務局の管理下に追いやってしまいます。運営設計において、参加者が自由に動ける場や時間を創ることで、「場」は事務局と参加者が共創的に変化します。

イベントを社内で共有する

イベント実施時は、企画と同じくらい集客にも力を入れる必要があります。いくら素晴らしい内容のイベントを用意しても、参加する従業員が少なければ意味の薄いものになってしまいます。社内イベントを企画したら、社内にしっかりと発信をしましょう。社内報や社内チャット、社内SNS等を活用すると効果的です。

さらに、イベント後の報告も同じく重要です。実際のイベントの様子を、社内へ発信しましょう。参加していない従業員がその情報に触れることで「次回は自分も参加してみようかな」と思ってくれるかもしれません。

心理的安全性を確保し、強制参加にしない

社内イベントにおいて最も避けるべきは「強制参加」による「やらされ感」です。JTBコミュニケーションデザインの調査によると、参加したくない理由として「自分の手で作り上げるのが面倒」「業務が忙しい」などが挙げられています。

参加はあくまで任意とし、「行きたい人が行く」スタイルを基本にしつつ、行きたくなるような魅力的なコンテンツ(美味しい食事、面白いゲスト、タメになる学び)を用意することが重要です。また、内向的な社員が孤立しないよう、ゲーム形式にして役割を与えるなどのファシリテーションの工夫も求められます。

まとめ

冒頭でもお伝えしたとおり、社内コミュニケーションの活性化は個人やチームの能力発揮を促すために重要な要素のひとつです。企業の理念や社風を反映した社内イベントは、コミュニケーションの活性化を促す効果的な手段であり、今回ご紹介したイベントはその好例といえます。

忘れてはいけないポイントは、自社にとってどのようなイベントが適切であるかを徹底して見極め、創意工夫を凝らすことです。社内イベントに決まりきった型はありません。自社に適したイベント施策とは何か、じっくり考えてみましょう。そして、イベントの情報について社内でしっかり共有しましょう。

わたしたちが行った調査でも、コミュニケーションの課題は「部門間」や「上司・部下間」など多岐にわたることが明らかになっています。これらの課題を解決し、組織のエンゲージメントを高めるためには、単発のイベントで終わらせるのではなく、継続的な「場」の提供と、データに基づいた改善サイクル(PDCA)を回していくことが不可欠です。本記事が、貴社の組織活性化の一助となれば幸いです。

関連サービス