ビジョン浸透成功事例4選:経営課題に合わせた施策の選び方も解説

最終更新日:2025.10.02

目次

ソフィアには多くのクライアントより「自社のビジョンを社員に浸透させるために、どのような施策が有効か」「他社ではどのような施策を行っているのか」という問い合わせが日々寄せられます。しかし、事業内容や企業規模、また企業の歴史と文化、そしてビジョンの制定背景などの違いによって、それぞれの組織に適したビジョン浸透の取り組みは異なります。

ソフィアではこれまで、さまざまなクライアント企業のビジョン浸透の取り組みを支援してきました。この記事では、私たちソフィアがビジョン浸透の支援を行った4つの企業・グループについて、具体的な事例をご紹介します。

それぞれの企業は、歴史や社員数、事業内容などが異なり、またビジョンの策定や理念の見直しの背景も異なります。そのため私たちは、使用するメディアや取り入れる仕組み・制度などをそれぞれの組織やターゲットにあわせて適切に選択し、組み合わせて、状況に応じたコミュニケーションのプロセスを計画してきました。

事例を通して、ビジョン浸透の効果的なプロセスを押さえていきましょう。

ビジョン浸透とは?

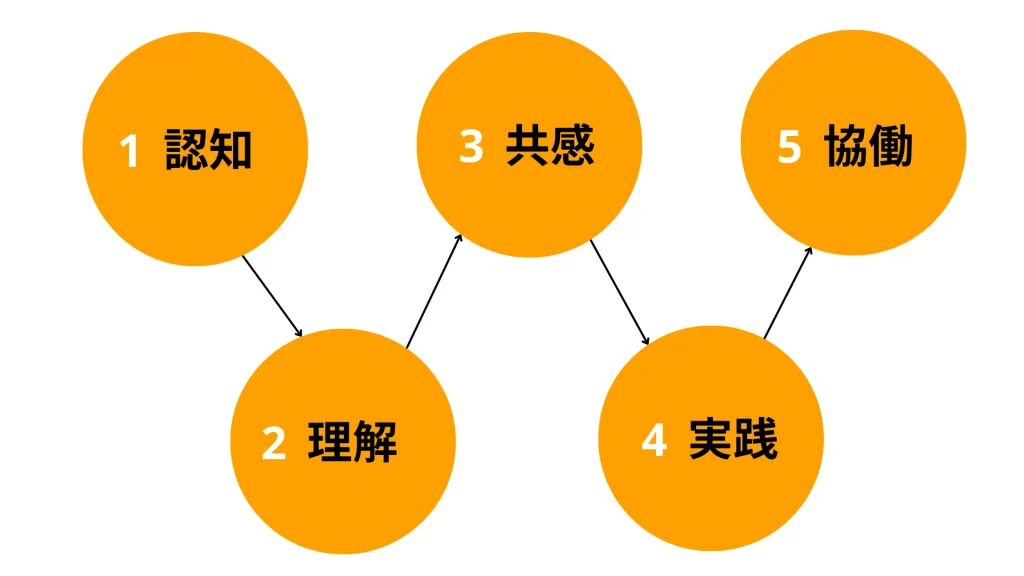

ビジョン浸透とは、企業が掲げるビジョンやミッション(経営理念)を社内全体に浸透させること、もしくは従業員全員がそのビジョンや理念に共感している状態を指します。言い換えると、会社の方向性や大切にする価値観を全社員で共有し、日々の意思決定や行動の拠り所にすることです。ビジョン浸透によって社員一人ひとりの「仕事の意義」や判断基準が統一され、組織全体で一体感を持って行動できるようになります。

なお、ここでいう「ビジョン」には企業理念や経営理念、ミッション・バリュー(MVV)といった企業の根幹となる考え方全般が含まれます。近年は企業の存在意義であるパーパスを掲げる企業も増えていますが、いずれにせよ自社の存在意義や使命を言語化した理念を社内に行き渡らせることがビジョン浸透の目的と言えるでしょう。

ビジョンを浸透させることの重要性

ビジョンが社内に浸透すると、企業にも社員にも様々なメリットがあります。主な効果として、次のような点がよく挙げられます。

- 一体感の醸成:全社員が共通のビジョンに向かうことで、組織に一体感が生まれる

- エンゲージメントやパフォーマンスの向上:ビジョンを共有することで社員のモチベーションが高まり、生産性や業績向上につながる

- 離職率の低下:社員が「働く意義」を感じられる職場となり、定着率が上がり離職率が低減する

- 従業員の自律性向上:価値観を理解した従業員が自ら考えて行動し、主体的に判断できる強い組織になる

結果として、ビジョンが社員一人ひとりに浸透することで、組織は単に「目標に向かって働く集団」ではなく「共通の価値観と方向性を持つチーム」へと変化します。これにより、不確実性の高い経営環境においても、意思決定や行動がビジョンに基づいて行われるため、柔軟かつ迅速に変化へ対応できるようになります。

さらに、社員が自らの仕事に誇りや意味を感じることで長期的なモチベーションが維持され、イノベーションや改善活動も自然と生まれやすくなるでしょう。こうした好循環が「持続的に成果を生み出す基盤」となり、企業が短期的な業績改善にとどまらず、中長期的にも競争力を維持・強化していく上で不可欠な要素となるのです。

ビジョン浸透がうまくいかないのはなぜ?

重要だと分かっていても、ビジョン浸透は決して容易ではありません。「理念浸透が思うように進まない」企業には共通して以下のような課題が見られます。

- ビジョンを定めただけで満足している:理念やビジョンは策定するだけでは浸透せず、経営陣による具体的な働きかけが必要

- ビジョンの内容が抽象的すぎてわかりにくい:曖昧な表現では社員にとって他人事になりやすく、行動指針として機能しない

- ビジョンが時代や現状に合っていない:古い理念やビジョンが現状の事業環境や社員の価値観と乖離していると共感を得にくい

- ビジョン策定の背景や想いが伝わっていない:経営者の想いや信念が共有されないと「きれいごと」と受け取られ、浸透しづらい

こうした要因が重なることで、ビジョンは社内に広がらず、浸透が難しくなるのです。そのため、ビジョン浸透を成功させるには「作っただけで終わらせない」仕組みづくりが不可欠です。経営陣自らが繰り返しメッセージを発信し、言葉と行動で一貫してビジョンを体現しましょう。抽象的な理念を現場レベルの具体的な行動指針に落とし込み、日常業務と結びつけることで社員にとって実感を伴うものになります。

弊社ソフィアでは、実際に行った大企業向けの調査において「経営目標や戦略を十分に把握している」と答えた従業員はわずか8%、「十分に共感している」は9.9%にとどまることが分かりました。また、「現場の実情と乖離している」(33%)や「成果の評価基準が不明確」(33%)といった理由で共感を持てないケースが多く見られます。

この結果は、単にビジョンを掲げるだけでなく、現場との接続・説明・対話を通じて「納得感のある行動指針」に落とし込む重要性を示しています。

ビジョン浸透を成功させるためのポイントは何でしょうか?

では、ビジョン浸透を進めるには具体的にどうすれば良いのでしょうか。ここではビジョン浸透の成功に欠かせない4つのポイントを解説いたします。いずれも前述の課題を踏まえた対応策であり、実際にビジョン浸透に成功している企業が重視している点でもあります。

経営トップの協力・コミットメントを引き出す

ビジョン浸透にはトップの強い関与が不可欠です。いくら人事や現場が頑張って理念浸透を図ろうとしても、組織のトップが本気で取り組まなければ社員は白けてしまいます。トップ自らがビジョンの重要性を繰り返し語り、現場に働きかけることで初めて全社的な浸透が可能になります。

必要に応じてビジョン(企業理念)を再定義する

ビジョンが時代に合っていない場合、思い切って内容を見直すことも検討すべきです。古い理念に固執するより、現在の事業環境や社員の価値観に合致した理念へアップデートするほうが浸透は進みます。例えばスターバックスは成長過程でミッションを見直し、Sansan株式会社では2018年から毎年理念をアップデートして全社員が策定に関わる取り組みを行っています。社員自ら理念づくりに参加させることで、“自分ごと化”にも成功している好例です。

日常的にビジョンに触れる機会・環境を増やす

せっかく立派なビジョンを掲げても、社員がそれを日々目にしなければ次第に忘れられてしまいます。日常業務の中でいつでもビジョンを思い出せる工夫が大切です。例えばビジョンやクレドをカードにして社員全員に携行させたり、社是手帳を配布したりといった施策は多くの企業で採用されています。ポスター掲示や社内報でのメッセージ発信など、視覚に訴える取り組みも有効でしょう。

従業員一人ひとりがビジョンを自分の言葉で語れるようにする

ビジョンはただ掲げるだけでは意味がありません。社員一人ひとりが腹落ちし、自分の頭で考え自分の言葉で語れるようになることが理想です。そのために、社員自身がビジョンと自分の仕事を結びつけて考える場を設けることが有効です。例えばスターバックスでは定期的に社員へのヒアリングを行い、「自社のミッションと自分の価値観・キャリアをどう紐付けるか」を対話する機会を設けています。こうした働きかけによって社員の理念理解が深まり、ビジョンが単なるスローガンではなく自分ごととして社内に浸透していきます。

以上のポイントを踏まえ、次に実際にビジョン浸透に成功した企業の具体的事例を見ていきましょう。それぞれの企業が置かれた状況に応じて、多様なアプローチが取られていることに注目してください。

成功事例1: トップの影響力を活かしたメッセージ発信、経営と現場との対話でビジョンを体現

まず紹介するのは、存在感のある経営トップの影響力を最大限に活用し、「対話」を軸にビジョン浸透を図った企業の事例です。

会社概要

創業30年以上、社員数1,000人未満、単一事業

背景

同社は、これまで社是や経営理念、事業単位のビジョンは存在していましたが、「会社全体としての目指す姿」が明確に定義されていませんでした。時代とともに事業環境が大きく変化する中で事業ドメインを拡大し新規事業に踏み出すため、「会社としてのビジョンを明確化する必要」に迫られ、ソフィアとともにビジョン策定と浸透プロジェクトに取り組みました。同社はトップダウンの風土がある一方でトップ(経営層)に対する現場からの信頼が厚いことが特徴でした。そこで、新たなビジョンの策定にトップ自ら中心となって関与するとともに、トップの影響力を社内コミュニケーションに活かしたビジョン浸透施策を展開しました。

施策

この事例のキーワードは「対話」です。トップが常々「人と人との関係性」を大切にしていた同社では、ビジョン浸透施策においても社員や顧客との「対話」を重視しました。具体的には次の2点が重要であるとのトップの考えを新ビジョンの行動指針に盛り込み、発信しました。

新たな商品・サービス開発にあたって、現場の従業員がお客様と直接対話しながらニーズを把握することを重視しました。

お客様に求められる価値を提供するためには、最前線で働く社員同士が互いを承認し高め合う職場文化が不可欠であるとの考えから、この点も行動指針に組み込みました。

まず、ビジョン浸透プロジェクトの最初のステップとして、新ビジョンと行動指針の発表に合わせ全従業員の手元に「ビジョンブック」を届けることから始めました。社員が常に携帯し熟読できる小冊子を配布し、会社として目指す姿やありたい姿をいつでも確認できるようにしたのです。ビジョンブックを座右に置いて日々考え、職場で共有し合うことを促し、ビジョン定着の土台を築きました。

次に、経営層(トップ含む)がビジョンブック片手に全国各地の職場を訪問し、社員との対話集会を開催しました。会社の将来像や現場の課題、ビジョンを実現するために社員に期待する行動、会社をより良くするアイデア等、様々なトピックについて経営陣と現場社員が膝を突き合わせて意見交換を行ったのです。トップ自らが全国を巡り対話することで、ビジョンへの想いを直接伝え共有する機会を作りました。

さらに、行動指針の浸透を後押しするため新たな表彰制度を設けました。社員同士が行動指針を体現している仲間を推薦し合う仕組みで、1票でも投票があれば表彰対象となるため、毎年300〜400名以上もの社員が表彰される大規模な制度です。毎年の表彰式は経営陣と従業員の交流の場ともなり、ビジョン・行動指針の浸透だけでなく社員のモチベーション向上にもつながっています。

成功事例2:抽象的なビジョンを現場の業務まで落とし込むために、メディア活用+対面で多方向からアプローチ

続いてご紹介するのは、組織再編を機に新ビジョンを策定した事例です。グループ全体の包括的で抽象度の高いビジョンを示した結果、現場の社員から「内容が漠然としていて自分の仕事に関係があるのかわからない」という声が上がりました。トップは、各事業の最前線で生活者と接点を持つ社員が多い同社において、現場社員の日々の行動にビジョンを染み渡らせることが不可欠だと考えました。

そこでビジョン浸透を担当する事務局とソフィアは、抽象的なビジョンを現場の業務レベルに落とし込み、社員が「自分ごと」として実感できるよう多方面からアプローチする施策を検討・実行しました。

会社概要

創業30年未満(※企業再編による新設、旧事業体は100年以上の歴史)、社員数1,000人以上、複数事業を展開するグループ企業

背景

グループ全体のビジョンは抽象度が高く、現場の従業員にはその意図や目指す方向が掴みにくいという課題がありました。しかし、新ビジョンには各事業のお客様(生活者)への想いが込められており、ビジョンを現場の社員の日々の行動に染みわたらせることが不可欠だとトップは捉えていました。そこで事務局とソフィアは、従業員が「自分の業務とビジョンがどう結びつくか」を考え、ビジョンに基づく行動を意識的に取れるようにするための施策を検討しました。

施策

この事例のキーワードは「納得感」です。新ビジョンが単なるスローガンではなく現場に腹落ちするものにするため、B社ではオンライン・オフライン両面から多角的にアプローチしました。まず、ビジョンブックやポスターを作成しオフィスに掲示・配布することで、社員が日々ビジョンを目にできる環境を整えました。また、ビジョンに沿った行動を社員同士で褒め合い認め合う社風を醸成するため、「Good Jobカード」と呼ばれるメッセージカードを活用し始めました。

社員が職場の仲間に対し日々の業務で見られたビジョンに沿う良い行動をカードで送り合う仕組みで、月末に各部署でカード送付枚数を集計して事務局がその推移をモニタリングしました。こうした成果を可視化する取り組みにより、ビジョン浸透活動を組織的に盛り上げていきました。

さらに、職場単位でビジョンを振り返るワークショップを年に1度開催しました。ワークショップの事前には、前年度の優れた取り組み事例を紹介する動画コンテンツや、ワークショップ進行用のハンドブック、社内記事などを配信し、各職場でビジョンを振り返る下地を作りました。各職場でのワークショップで振り返った1年間の活動結果は事務局にレポート提出され、これは同時に年間表彰制度へのノミネートも兼ねています。表彰された社員は事業部門を横断してビジョンを実現するための施策を議論する年1回のワークショップに招待されるしくみとしました。

このようにビジョン浸透活動のサイクルを構築し、優れた取り組みを表彰・共有する場を設けることで社員の納得感を高めました。これら一連の取り組み内容や成果は紙・Webの社内報を通じて随時全社共有し、社員が自社のビジョンを自分ごととして実感できるよう工夫しています。

成功事例3:経営ビジョン刷新と社員参加による行動指針作成を通して、組織の求心力を取り戻す

3つ目の事例は、事業ドメイン拡大に向けてビジョン体系を再構築したケースです。大手グループの子会社として設立された同社では、創業社長の異動や社員数の増加に伴い社内の一体感が低下していました。そこで、企業が次のステージに進むために求心力の中心を「創業者」から「企業ブランド」へ転換することを目指し、社員全員参加型で理念・ビジョン・行動指針を策定するプロジェクトをソフィアの支援のもと実施しました。

会社概要

創業30年未満、社員数1,000人未満、単一事業(グループ企業の子会社)

背景

同社では長年「ブランドビジョン」を経営の判断軸としてきましたが、創業者が築き上げたそのビジョンに社員が依存しきり、新たな時代に向けた組織の一体感が薄れていました。創業社長の退任も重なり、組織の求心力が著しく低下していたのです。

そこで事業ドメインの拡大を視野に入れ、組織の全員が関与する形で新たな理念・ビジョン・行動指針を策定することにしました。社員一人ひとりが理念策定に参画し、自らの意見を経営陣と共有しながら議論を進めることで、ビジョン刷新のプロセス自体を社員の意識・行動変革や組織風土改革につなげる狙いがありました。

施策

この事例のキーワードは「参画」です。経営陣によるビジョン検討と並行し、社員主導の行動指針策定ワークショップを全社規模で開催しました。本来であれば理念・ビジョンを策定してから行動指針に落とし込むのがセオリーですが、あえて同時並行としたのです。上から示された行動指針を社員が「理解してその通り動く」のではなく、社員がディスカッションを通じて主体的に考え、出したアイデアを経営層と共有して議論を同期させていくことを狙いとしました。

ワークショップでは社員が数十名規模のグループに分かれ、「将来ありたい会社の姿」「社会に提供したい価値」について自由に議論しました。各グループで議論した内容は経営陣にも共有され、経営側のビジョン検討にもフィードバックされました。このように経営陣と社員が双方向にヒントを与え合いながら模索を続けるプロセス自体が双方の学びにつながり、議論に参加した社員の視座向上にも結びつきました。また全社員参加の対話型プロセスそのものが組織へのエンゲージメント強化に大きく貢献しました。

こうして策定した新しい経営ビジョンと行動指針はハンドブックにまとめ、全社員およびステークホルダーに配布しました。さらに社外有識者を招いた経営陣のパネルディスカッションを開催した際にもこのハンドブックを用いて対話を行い、ビジョンや事業内容に対する社員の理解を深めました。

その後も、定期開催の全社ミーティングにおいてビジョン・行動指針を振り返るワークショップを継続的に実施しています。他社で活躍する社員を講師に招き経験談を共有し意見交換するなど、社員が刺激を受け主体的に議論できる場作りも工夫しました。こうした取り組みを通じ、新たな理念・ビジョンを軸に社員のベクトルを揃えることに成功し、創業者依存ではない新しい企業文化への転換を進めています。

成功事例4:社員が見に来たくなる・参加したくなるコンテンツで、ビジョンと行動指針の必要性を訴求

最後にご紹介するのは、外資系グローバル企業(日本支社)の事例です。海外本社で策定されたグローバルビジョンを日本の現場に浸透させるにあたり、社員が「見に行きたい・参加したい」と感じるような魅力的な仕掛け作りに注力しました。単に本社から降りてきたビジョンを日本語訳して伝えるだけでなく、日本支社ならではの解釈を加えてビジョンと行動指針の必要性を社員に腹落ちさせることを目指したのです。

会社概要

創業30年以上、社員数1,000人以上、業種は単一だが外資系グローバル企業(日本支社)

背景

日本支社では、当時社内で小さな事故やヒヤリハット(ヒヤリとする未遂事故)が続発していました。グローバルの企業グループとして目指す姿(ビジョン)を改めて示し、社員に日々の行動を見直してもらうことが経営課題の一つとなっていたのです。しかし海外本社から示されたグローバルビジョンをそのまま伝えるだけでは不十分で、社員に「ビジョンや行動指針が会社にとってなぜ必要不可欠なのか」を腹落ちさせる仕掛けが必要でした。日本の従業員が主体的に取り組めるよう、対象(管理職と一般社員)別に複数の施策を展開しました。

施策

この事例のキーワードは「仕組みづくり」です。ここでは同社が行った主な施策を2つご紹介いたします。

管理職を巻き込むためのワークショップ

日本独自の行動指針を新たに策定し、ビジョンとセットで社員に浸透させる活動を開始しました。具体的には、全国の上級管理職を一堂に集めた定期ワークショップを開催しました。ワークショップではビジョンや行動指針が「ある時」と「ない時」で管理職の判断・行動がどう変わるかを上級管理職自らがグループに分かれて寸劇で演じます。その様子を撮影しイントラネット上に公開することで、全社員の興味を喚起しました。トップダウンだけでなく管理職層の主体的な参加を促すことで、中間層から現場へのビジョン共有を強化しました。

一般社員がゲーム感覚で参加する社内SNS施策

一般社員向けには、イントラネット上の特設サイトに部署ごとの社員アバターを表示し、他部門含めた取り組み事例の投稿やリアクションでポイントが貯まりアバターが成長する社内SNSの仕組みを導入しました。社員はゲーム感覚で他部署の活動にも関心を持って閲覧・コメントし、結果として日常的にビジョンや行動指針に関する情報に触れるようになります。楽しみながら他部署の動きを知り、自社のビジョンに関する知見を深められる工夫です。硬くなりがちなビジョン浸透活動の心理的ハードルを下げ、ビジョンや行動指針を身近に感じさせる日本支社独自の好事例となりました。

この他にも、社内ポスターやパネル掲示、イントラネットでの動画・記事配信など社内メディアを活用した情報発信を行い、常に社員の目と耳にビジョンを届けるようにしました。こうした社員が自発的に見たくなるコンテンツ作りによって、「与えられたビジョンを受け身で聞くだけ」ではなく社員自らがビジョンの意義を考え議論する風土が醸成されつつあります。

まとめ

今回はビジョン浸透の成功事例を4つ紹介しました。これらの事例が示すように、組織の課題やビジョン浸透の目的、得たい効果、そして経営と現場の関係性によって適する浸透策は異なります。つまり、「この施策を打てば必ずビジョン浸透に成功する」といった万能薬は存在しないということです。

ビジョンの浸透を成功させるためには、ビジョン浸透をリードする部門や担当者が「なぜそれが必要なのか」「何のために行うのか」という自社の課題や目的を明確にし、社内の現状をしっかり把握したうえで自社に合った取り組み方法を検討することが必要です。

私たちソフィアが関わるビジョン浸透プロジェクトでは、具体的な施策をご提案する前段階で必ず経営陣や現場へのヒアリング、アンケート調査などを行い、現状分析・課題の優先順位付けといったプロセスを踏んでおります。

「まず何から手を付けるべきか」というところからクライアント企業とともに考え、それぞれに最適なビジョン浸透に向けたシナリオプランニングを行っておりますので、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。