社内報とは?目的や効果と社員に読まれる作り方|定番ネタや成功事例まで解説

最終更新日:2025.11.27

目次

経済広報センターが2018年に発表した「第13回企業の広報活動に関する意識実態調査報告書」によれば、93.9%の大企業で社内報に相当する印刷物やデジタルメディアが活用されています。会社組織に属していると、一度は紙やWebなど何らかの形で社内報を目にしたことがあるのではないでしょうか。最近では紙の冊子だけでなく、社内報アプリや動画メッセージなどWebで社内報を発行する企業も増えています。

しかし、社内報を発行するには社内の情報集めから取材・原稿作成、編集、デザイン、印刷に至るまで多大な手間がかかります。そのため発行業務に追われ、「発行する目的」が曖昧になってしまうケースも少なくありません。そのような状況で、社員に「読まれる」社内報をつくることは容易ではないでしょう。

では、社員に読まれる効果的な社内報をつくるには、どうすれば良いのでしょうか。本記事では、社員に読まれる効果的な社内報の作り方と、ネタ切れの際に役立つ定番ネタ・事例を詳しく解説していきます。

参考:経済広報センター「第13回企業の広報活動に関する意識実態調査報告書」

社内報とは何か?その歴史と現在の役割

社内報とは、企業が社員に向けて経営理念や会社の情報、社内の出来事などを発信し、社内コミュニケーションの機会を生み出すための社内向け情報媒体です。英語表記としては house organ、in-house newsletter、company newsletter などが使われています。

社内報の歴史は古く、明治時代まで遡ります。日本で最初の社内報は諸説ありますが、鐘淵紡績(のちのカネボウ)兵庫支店工場長・武藤山治氏が1903年に発行した「兵庫の汽笛」とされていました。しかし近年の調査で、その前年の1902年5月に日本生命保険が「社報」を発行していたことが判明しています。

当時、鐘淵紡績では温情主義・家族主義を掲げており、社内報によって社員間のコミュニケーションを尊重し、娯楽となる記事も提供していました。元々はこのように日本の家族主義的経営の中で、福利厚生の一環として社内報を発行する企業が多かったのです。

では、バブル経済崩壊後の長い不況を経て終身雇用が崩れつつある中で、社内報はどのように変化してきたのでしょうか。社内報は福利厚生のツールから経営課題を解決するためのツールへと役割が変化してきました。現在、多くの企業において社内報には主に次の3つの役割が求められています。

- インターナルコミュニケーションの中心的存在 – 社内の情報共有や社員同士のコミュニケーション促進の中心となる媒体

- 経営ツールとしての情報伝達手段 – 企業が社員に経営方針や重要情報を伝達し、現場と経営をつなぐ戦略的メディア

- 全社員が知っておくべき基本情報の提供源 – ビジネスプランや戦略、ビジョン、経営メッセージなど業務や会社生活に役立つ情報を届ける手段

このように、社内報は会社と社員、社員同士のコミュニケーションを促進する媒体であることは昔から変わりませんが、より戦略的な経営ツールへと進化しています。例えば終身雇用が崩れ人材の流動性が高まる中では、新入社員のオンボーディングツールや離職防止策としての役割も増しています。

平たく言うと、社内報は単なる社内ニュースの共有だけでなく、企業課題を解決するための重要なインターナルコミュニケーション手段となっているのです。

社内報を発行する目的は何?

社内報は各社で発行目的が異なりますが、根底には「インターナルコミュニケーションを通じて組織を良くする」ことがあります。ここでは社内報を発行する主な目的として代表的なものを紹介します。

会社の理念やビジョンの浸透

経営理念やビジョンを全社員に定期的に伝えることは、社内報の重要な目的の一つです。会社の将来像や中長期的な目標、価値観を具体的な記事やメッセージで発信することで、社員一人ひとりが会社の目指す方向性を理解・共感し、自身の行動をその理念に沿ったものに調整できるようになります。

トップメッセージとして経営層から直接ビジョンや戦略を示したり、経営方針の進捗状況を共有して全社のベクトルを合わせることで、組織全体の統一感が生まれるでしょう。

組織を超えた情報共有・協業の促進

部署やチームの垣根を越えた情報共有も社内報の重要な目的です。普段接点のない他部署の活動内容や成果を社内報で紹介することで、社員同士がお互いの業務を理解し、協力し合いやすくなります。例えば各部門の月間ハイライトやプロジェクト進行状況の報告を掲載すれば、遠隔地の支社も含め組織全体で情報を共有できます。

また社内イベントの様子を写真付きでレポートすることで社員の一体感を育む効果もあります。社内報を社外にも公開すれば、企業の透明性が高まり採用活動で会社の魅力を伝える手段にもなります。

現場の声を経営に届けるボトムアップ

社内報はトップダウンの情報発信だけでなく、現場から経営へのボトムアップのきっかけにもなり得ます。現場最前線の知見や課題意識を社内報で特集し、社員の声を経営層に届けることで、問題解決の糸口にするのです。

例えば現場のベストプラクティス募集や社員アイデアの公募企画を社内報で実施し、優秀な取り組みを表彰・共有するといった双方向企画は、組織の活性化につながります。実際に弊社ソフィアの調査でも、社内報上でフィードバックや意見交換の場を設けている企業は2割程度(20.0%)にとどまるという結果があり、社内報の双方向コミュニケーション活用はまだ限定的です。

視点を変えれば、社内報を活用して現場の声をすくい上げる仕組みは、他社との差別化にもなり得るでしょう。

従業員モチベーション・エンゲージメント向上

社内報で社員の活躍や貢献を紹介・表彰することは、社員のモチベーション向上に大きな効果があります。社員一人ひとりの成功事例や努力を社内で称賛し共有することで、表彰された本人は認められた喜びを感じ、他の社員にとっても良い刺激となります。

例えば高業績者のインタビューやプロジェクト成功事例の特集は「自分も頑張ろう」という意欲につながります。実際、弊社ソフィアの調査でも「従業員の成功事例・表彰」は社内報(紙)で最も多く発信されているコンテンツ(75.0%中67.5%)でした。

このように社員の努力を社内報で取り上げることは、社員エンゲージメントを高めるうえで有効な施策なのです。また社内報を通じたコミュニケーションの活性化自体が職場のオープンな風土づくりにつながり、社員満足度やエンゲージメントの向上も期待できます。

社員同士の相互理解・企業文化醸成(融和促進)

かつての社内報は福利厚生の意味合いが強く、社員の親睦や社内融和を目的に発行されるケースが多くありました。現在でも労働組合の機関紙など、社員間の一体感醸成を重視した社内報は引き続き発行されています。

社員のプライベートな横顔紹介やクラブ活動・趣味の話題、家族も交えたイベントレポートなど、仕事以外の側面も含めたコンテンツによって社員同士の相互理解を深め、家族的な企業文化や愛着心を育むことが目的です。たとえば社内報で「社員の家族・ペット紹介」のコーナーを設けたり、社員同士の座談会を掲載することで、部署を超えた繋がりや温かみのある社風を醸成できます。

社員同士がお互いをよく知り仲間意識を高めることは離職防止にも寄与するでしょう。

社員の家族や求職者へのアピール

近年では、社内報を社員の家族や将来の採用候補者に向けたアピールツールと位置付ける企業もあります。社内報を社外に公開したり、社員のご家族にも配布することで、会社の雰囲気や取り組みを広く知ってもらうのです。

社員の家族が社内報を読むことで社員の働く会社への理解や応援が深まり、結果的に社員のモチベーション向上にもつながります。また、オープンな社内報を通じて企業文化や働く社員の姿を発信すれば、就職活動中の学生や求職者に自社の魅力を伝えることができます。

実際に人事サービスを提供するSmartHR社では、社内報をインターネット上に公開し「オープン社内報」として運用しています。そこでは自社の採用情報や新人受け入れ施策なども発信し、単に「社員に伝えたいこと」ではなく「社員が今知りたいこと」を届けることを意識して制作しているそうです。

このように社内報を社内外への情報発信基盤と位置づけることで、企業ブランディングや採用広報ツールとしても機能させることが可能です。

社内報は紙とWebのどちらが良い?媒体選択のポイント

社内報をどの媒体で発行するかは、企業の働き方や読者ターゲットによって変わります。紙(冊子や社内報新聞)とデジタル(Webサイト、イントラネット、アプリ、動画など)にはそれぞれ利点・特性が異なり、適材適所で使い分けることが大切です。

弊社ソフィアの2024年調査によると、社内報(Web)を活用している企業は62%、社内報(紙)は37%にのぼり、従来の紙媒体からWeb媒体への移行が着実に進んでいます。一方でメールによる社内報(メールマガジン形式)も37%と依然利用率が高く、紙やメールといった伝統的手段も根強く併用されている状況です。

ここでは、自社に適した媒体を選ぶヒントとして紙媒体とWeb媒体それぞれの特徴を解説します。

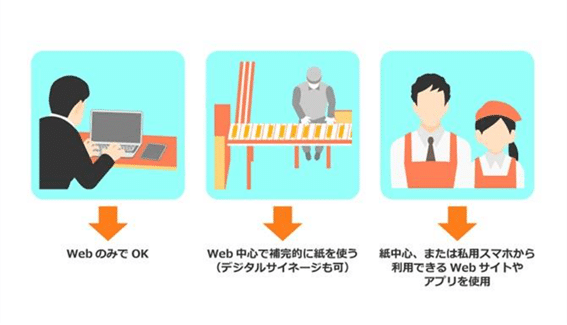

職場環境別の媒体選択(紙かWebか)

社内報媒体の選定にあたって、まず自社の従業員の働く環境を考慮しましょう。職場によってはデジタルデバイス利用が当たり前のところもあれば、そうでない現場もあります。以下は一例ですが、環境に応じた媒体選択の方向性です。

- ほとんどの従業員がPC・スマホなどデジタル端末を使用しているオフィスワーク中心の企業 → Web社内報や社内報アプリが向いています。リアルタイムで情報共有でき、検索性も高いため効率的です。

- 一部現場ではデジタル端末を使わない従業員もいる企業 → 基本はWeb社内報としつつ、補完的に紙媒体も併用すると良いでしょう。デジタルでリーチできない層にも紙でカバーします。

- 現場の大半がPCを使わず働く製造業・接客業などの企業 → 紙の社内報が適しています。(場合によっては従業員の私用スマホから閲覧できるWeb社内報を併用する方法もあります。)

紙社内報のメリットとデメリット

紙媒体は「モノ」として手元に届くプッシュ型のツールであり、社員に確実に届いて開封・目に留まりやすい点が最大の利点です。オフィスで配布すれば技術が苦手な方でも直感的に読めます。

またデザインの自由度が高く、レイアウトや写真で訴求力のある誌面を作りやすいのも特徴です。印刷物として保存性が高く、社内の文化・伝統の一部として長年親しまれている企業も多くあります。実際、弊社調査でも紙社内報を続ける理由として「文化・伝統」(27.5%)や「社員同士で共有しやすい」(27.5%)といった回答が上位に挙がりました。

社内報が社員同士の会話のきっかけになったり、自分が掲載された号を記念に家族に見せるといった活用も紙ならではです。

一方で紙は発行コストと作業負荷が大きく、即時性が低いのが難点です。印刷や製本、配布にかかる費用・時間が発生し、内容の更新頻度もどうしても遅くなりがちです。

またページ数に制約があるため掲載できる情報量に限りがあり、双方向のやりとり(読者からのフィードバック募集など)には不向きです。実際、紙の社内報で読者からフィードバックを受け付けているケースは20%程度と少数にとどまっています。さらに全国・海外に拠点がある場合は物理配布の手間も課題となります。

Web社内報(デジタル)のメリットとデメリット

Webやアプリを使ったデジタル社内報は、場所や時間を問わず閲覧できる利便性が大きな魅力です。インターネット環境さえあればリモート勤務者でもリアルタイムに情報にアクセス可能で、最新情報を瞬時に全社共有できます。

弊社調査でもWeb社内報を採用する理由として「アクセスの利便性」(51.4%)や「コスト削減」(51.4%)が過半数を占めました。また、ページ数に制限がないため伝えたい情報を柔軟に増やせますし、動画埋め込みや社内システム・データとの連携などマルチメディア対応も可能です。

記事にタグ付けをしたり検索機能を使えば、読みたい情報に容易にたどり着けるなどアーカイブ性・検索性も高く、ナレッジ蓄積の場としても活用できます。加えて、閲覧数や読了率などのログデータ収集により効果測定がしやすいのもデジタルならではの強みです。

デジタル社内報は基本的に社員が自主的にアクセスしなければ読まれないプル型の媒体です。そのため、紙に比べてどうしてもメディアの認知度や閲読率が低くなりがちです。特に現場でPC・スマホを使わない社員が多い企業では、Web社内報を導入しても読者にリーチできず形骸化する恐れがあります。

また、社内に共通の情報プラットフォームやデジタルツールへの習熟度が十分でない場合、導入しても活用が進まないケースもあります。弊社調査でも「デジタルツールを導入していない企業」が約23.4%存在し、ITリテラシーや既存文化の壁が指摘されています。さらにセキュリティ上の不安や情報漏洩リスクへの慎重さから、Web社内報の導入をためらう企業もあります。デジタル特有の双方向機能(コメント欄やリアクション機能など)についても、現状では十分活用できていない企業が多いのが実情です。

紙とWEBを併用するという方法

以上のように紙・デジタル双方にメリット・デメリットがあります。「何のために社内報を発行するのか」「誰に読んでほしいのか」を明確にすれば、自社にとって最適な媒体の選択肢も見えてくるでしょう。

必要に応じて紙とWebを併用し、紙ではゆっくり読ませる長文記事を掲載しWebでは速報ニュースを配信するといった使い分けも効果的です。実際、あるマーケティング企業ではWeb社内報「NOW」で日々のニュースを共有し、紙社内報「○○通信」でその舞台裏のストーリーを特集するという形で両媒体の特性を活かしています。

このように社内報の媒体ごとの役割分担を設計することで、限られたリソースでも効果を最大化することが可能です。

社内報のコンテンツ例は?

「社内報にどんな記事を載せればいいかわからない」「マンネリ化してネタがない」と悩む担当者も多いでしょう。ここでは社内報で使える定番ネタをジャンル別に紹介します。自社の目的や読者層に合わせてアレンジし、興味を惹くコンテンツ作りの参考にしてください。

会社情報・トップメッセージ系

社長メッセージ、役員インタビュー、経営方針の解説、新規事業やサービスの紹介、業績ハイライト共有など。経営陣の考えや会社の最新情報を定期的に発信し、社員への方針浸透と情報共有に役立てます。全社員が知るべき連絡事項やニュースもここで取り上げましょう。

自己紹介・パーソナルクローズアップ系

社員の人柄に焦点を当てた自己紹介企画です。趣味や休日の過ごし方、座右の銘などプライベートな一面を共有してもらうと、社員同士の意外な共通点が見つかり会話のきっかけになります。経営陣や他部署のメンバーを紹介することで組織全体のつながりも強化できます。

新入社員紹介

毎年恒例の新入社員自己紹介は定番ネタです。新人の経歴や意気込み、入社の動機などを紹介します。フレッシュな顔ぶれを全社に知ってもらうことで社内の歓迎ムードを醸成できますし、社内報を社外公開していれば就活生が「入社後の自分」をイメージする助けにもなります。

社員の活躍・注目社員紹介

社内の様々な部署で働く仲間を順番に紹介する企画です。たとえば「○○さんの1日に密着」して仕事内容や人柄をレポートしたり、同じ部署の同期対談を掲載したりします。複数拠点がある会社では遠方のメンバーの様子が伝わり、離れていても仲間意識が育まれます。社内で頑張る人にスポットライトを当てることで組織全体の士気向上にもつながります。

部署紹介・他部門の仕事紹介

普段接点のない他部署が何をしているかを紹介する記事です。新設部署のミッション紹介、注目部署へのインタビュー、異部署交流座談会などを通じて部署間の相互理解を深めます。部署紹介記事は社内の連携強化だけでなく、社外に公開すれば企業文化の紹介や採用PRにも有効です。

社員の抱負・目標発表

新年度の始まりやプロジェクト開始時に社員それぞれに今年の抱負や目標を語ってもらう企画です。新入社員のフレッシュな抱負や、年初に管理職から今年の決意を述べてもらうなど形式は様々です。抱負を共有することで全体の士気が上がり、一体感が生まれます。記事が硬くなりすぎないよう、イラスト付きで楽しく紹介するなど工夫すると読みやすくなります。

社内イベント・行事レポート

社内で開催されたイベントや行事の報告記事です。研修旅行・社員総会・表彰式・社員旅行・懇親会などの様子を写真たっぷりに伝えます。多くの社員が参加したイベントは、舞台裏エピソードを交えて記事化すると興味深く読んでもらえるでしょう。過去のイベント記事は社史の記録にもなり、次回企画時の参考資料としても役立ちます。

季節の話題・季節行事

季節にちなんだ記事は誰もが親しみやすく共感を得やすいテーマです。例えば春なら新生活グッズ紹介、夏なら社員の夏休み計画や暑さ対策、秋ならハロウィンやスポーツの話題、冬なら年末年始の過ごし方や流行など。季節×社内の要素を絡めて季節コラムにすると気軽に楽しめる読み物になります。

時事・トレンド解説

世間で話題のニュースや業界動向を取り上げた記事です。オリンピックやW杯などの大型イベント、新型ウイルスやテレワークなど社員の関心が高い時事ネタは、社内報でも興味を引きます。自社業界に関わるニュースであれば解説を加えることで社員の知識向上にもつながります。「今年の○大ニュース」「話題の○○を観てみた」といったまとめ企画も人気です。

息抜き・お楽しみ企画(箸休め)

読めば思わず笑顔になるようなカジュアルなネタも社内報には必要です。「社員による川柳・俳句コーナー」「ご当地お菓子紹介」「社内ゆるゆるアンケート結果発表」「珍回答・失敗談特集」など仕事に直接関係ない内容でも問題ありません。読者に親近感を与え、「次号も読みたい」と思わせる楽しい企画を盛り込むことで、社内報がグッと身近な存在になります。

上記のように多彩なコンテンツネタがありますが、重要なのは自社の社員が「読みたい」と感じるテーマを選ぶことです。発信者側が「伝えたいこと」ばかりを載せるのではなく、読者である社員の目線に立ち「今まさに社員が知りたい情報」「社員にとって役立つ情報」を意識して企画しましょう。

例えば福利厚生の豆知識や健康情報、仕事に役立つ業界トレンドなどは多くの社員に喜ばれるネタです。常に社内の話題にアンテナを張り、社員からネタを募集するのも良い方法です。実際、「社員が今知りたいこと」を届ける社内報づくりにシフトした企業では、社員の反響が大きく改善したという事例もあります。

社内報はどう作る?準備から発行までの基本ステップ

効果的な社内報を作るには、事前の計画と綿密な準備が欠かせません。ここでは社内報制作の基本的な手順を7つのステップで解説します。初めて社内報を担当する方でも、この流れに沿って進めればスムーズに発行までたどり着けるでしょう。

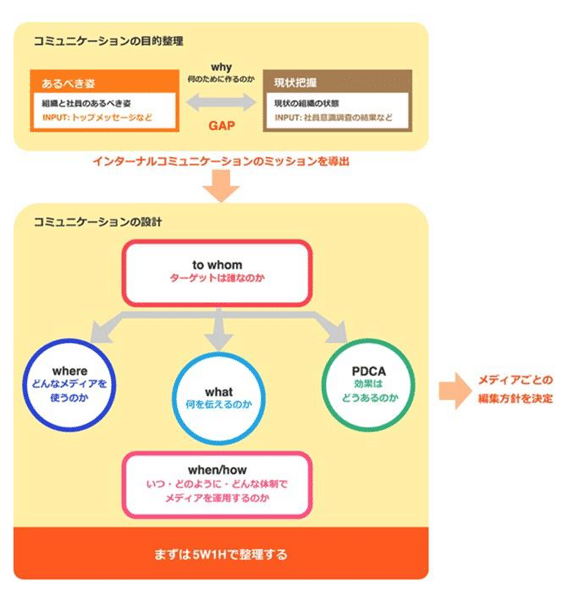

ステップ1:発行目的を明確にする(何のために作るか)

まず最初に社内報を発行する目的をはっきりさせましょう。前述したように、社員のエンゲージメント向上なのか、経営方針の浸透なのか、部署間交流なのか目的を定めます。目的が定まれば「記事の内容」「デザイン」「構成」の方向性も自ずと決まってきます。

例えば「社員同士の関係構築」が目的なら交流記事中心、「全社員への情報共有」が目的なら全社ニュース中心、といった具合です。

ステップ2:ターゲット読者と企画テーマを決める

次に誰に読んでほしいか(ターゲット)を明確にし、その読者に響くコンテンツの企画を立てます。新入社員なのか管理職なのか、全社員なのかで関心事は異なります。まず「何を伝えるか」の大枠(テーマ)を決め、それから「どう伝えるか」を検討する流れです。

企画を考える際は、伝えたい情報の資料集めと参考になりそうな雑誌やWeb記事のリサーチを行いましょう。また上司や経営層の意向確認もこの段階で重要です。社内報は企業ブランディングや採用にも影響するため、方向性がずれないよう企画段階で承認を得ておきます。

さらに、発行目的とターゲットに沿って適切な媒体(紙かWebか)もここで決定します。媒体によって企画の見せ方も変わるため、紙ならではの企画・Webならではの企画を考えることもポイントです。

ステップ3:発行頻度・スケジュールと制作体制の決定

どのくらいの頻度で社内報を発行するかを決めます。紙社内報であれば「月1回」「隔月」「四半期ごと」などが一般的で、弊社調査でも紙は「四半期に1回」(40.0%)や「月1回」(35.0%)が主流でした。Web社内報では「月1回」が最多ながら「週1回」「週2~3回」「ほぼ毎日」といった高頻度更新例も見られます。

自社の目的達成に必要な情報量と、制作に割けるリソースを見て適切な頻度を設定しましょう。発行頻度が決まったら発行までのスケジュールを逆算で作成します。取材や執筆に必要な期間、原稿確認や印刷にかかる時間などを洗い出し、毎号の制作カレンダーを作り込みます。

特に紙媒体の場合は印刷所への入稿締切から逆算して余裕を持った進行管理が必要です。また担当チームの体制も決めます。編集長や各コーナー担当、デザイナーや校正担当など社内でアサインし、人員不足であれば外部パートナーの協力も検討します。

最初は社内報制作の実績豊富な外部企業に依頼してノウハウを学ぶのも良いでしょう。担当者一人に負荷が集中しないよう、部署横断で情報提供者を募ったり、経営企画・人事など他部門と連携して制作する体制を築くことが成功の鍵です。

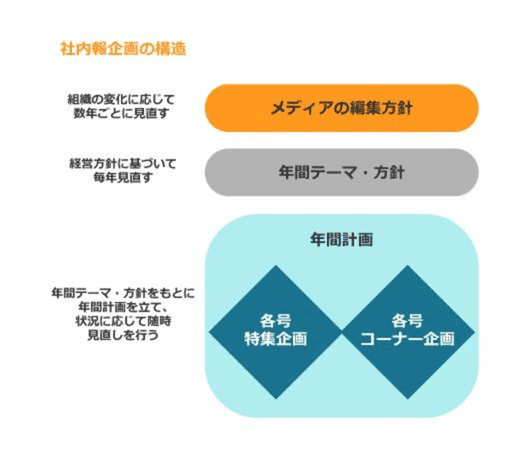

ステップ4:編集方針と年間コンテンツ計画の策定

社内報全体を通じた編集方針と年間のテーマ設定を行います。編集方針とは「誰に向けて・何のために・どのような情報を発信するか」という媒体の基本方針です。例えば「経営ビジョン浸透のため全社員向けに未来志向の内容を発信」など、一貫した方針を定めておきます。

次にその方針に沿って年間の特集テーマを決めます。各部門方針や経営課題を読み解き、その年に社内報で特に力を入れる重要テーマ(例:「働き方改革」「DX推進」「グローバル展開」等)を設定します。トップインタビューや特集記事で重点的に取り上げる軸が決まれば、年間の発信計画を立てやすくなります。

年間テーマはいくつか設けても構いませんが、経営環境の変化に応じて毎年見直しましょう。設定したテーマをもとに各号の特集企画案と定期コーナー案を一覧化し、年間スケジュールに落とし込んでいきます。計画は状況に応じて柔軟に修正し、常に経営の重要事項と連動させることがポイントです。

ステップ5:コンテンツの構成設計・アウトライン作成

発行ごと(各号)の制作段階では、まず誌面全体のアウトライン(構成案)を作ります。どの号でどの企画を掲載するか、各企画のページ配分やレイアウト案などをラフに決めていきます。アウトライン策定により認識違いによる手戻りを防げます。

各企画ごとに記事の骨子や取材対象者、必要な写真・図版を洗い出し、協力が必要な関係者と共有します。特集記事は多面的な視点で深掘りする構成にし、連載コーナーは継続性を持たせるなど、記事ごとの狙いを明確にしましょう。

この段階で経営陣への事前説明・了承を得ておくと、後の原稿チェックがスムーズです。また紙面のラフデザインも作成し、写真やテキスト配置のイメージを関係者と確認します。

ステップ6:取材・執筆・デザイン制作

次に各コンテンツの取材・執筆や撮影を行います。社内の協力者への取材アポイントは余裕をもって調整し、原稿依頼の場合は趣旨や締め切りを明確に伝えましょう。必要に応じて外部ライターやカメラマンに依頼する場合もあります。その際は企画の狙いを共有し、依頼内容を書面化して誤解を防ぐことが大切です。

執筆が進んだら随時レビューを行い、トンマナ(トーン&マナー)が統一されているか確認します。デザインについては、社内報全体で統一感のあるレイアウトやテンプレートを用意すると効率的です。見出しデザインやフォント、色使いなどあらかじめガイドラインがあると仕上がりのクオリティが安定します。社内にデザイナーがいなければ外部デザイン会社に依頼することも検討しましょう。

ステップ7:原稿・校正チェックと発行

原稿とデザイン案が出揃ったら、読者目線で内容を最終チェックします。「読みやすい文章か」「専門用語ばかりでないか」「事実関係に誤りはないか」などを点検し、必要に応じて修正します。レイアウトも文字の大きさや行間、写真配置が適切か確認します。誤字脱字の校正も忘れずに行いましょう。

最終チェックは一人だと見落としがあるため複数人でクロスチェックするのがおすすめです。問題がなければいよいよ発行です。紙社内報の場合は印刷・製本を行い、各拠点への配布手配をします。印刷会社に外注する場合は部数と納期に注意しましょう。

Web社内報の場合はCMSや社内ポータルに記事を公開すれば完成です。発行後は社内SNSやメール、掲示板などで「新しい社内報を公開したのでぜひご覧ください」と周知し、できるだけ多くの社員に読んでもらえるよう促します。この告知作業までが一連の発行ステップです。

社内報を効果的に運用・改善するためのポイント

社内報は発行して終わりではなく、継続的な運用と改善(PDCAサイクル)が重要です。ここでは社内報を運用する上で押さえておきたいポイントを解説します。

ポイント1:「読んでもらう」工夫を凝らし、確実に届ける

どんなに良い内容の社内報でも、社員に読んでもらえなければ成果は得られません。読者に届き、興味を持ってもらうための仕掛け作りを行いましょう。

例えば発行後に社内SNSやメール、社内チャットで告知する、オフィスの目につく場所にポスターを貼る、食堂に紙面を置く、役員やマネージャーから「読んでおくように」と声をかけてもらう等、考えられる手段はすべて活用します。Web社内報であれば社内ポータルのトップに新着記事を表示したり、スマホ通知を送る仕組みを作るのも効果的です。

そして何より大切なのは、社員が思わず読みたくなるコンテンツを作ることです。社員に読んでもらうために最も効果的なのは、「社内の話題になるようなコンテンツ」をつくることです。社内報制作では取材調整や原稿確認、スケジュール管理など時間のかかる業務も多々ありますが、デジタルツールをうまく活用して効率化し、コンテンツの質向上に時間を使うことを忘れないでください。

例えば社員が思わず同僚に「今月号の○○の記事読んだ?」と話題にするような企画があると、自然と社内報の閲読率は上がります。ネタ出しに行き詰まったら、社員アンケートで読みたいテーマを募ったり、他社の社内報事例を研究するのも良いでしょう。

また、社内報に社員の声を載せることで当事者意識が生まれ、当人や周囲の社員がその記事を読む動機付けにもなります。部署紹介記事にその部署のメンバーのコメントを載せたり、読者投稿コーナーを設けて双方向性を出すのも一つの方法です。社員みんなで作り上げていく参加型の社内報にすると、社内報自体が社内コミュニケーションのハブとなり、より多くの社員に読まれるようになります。

ポイント2:効果を測定し、次号以降に改善を反映する

社内報は企業の課題を解決するための手段であり、発行が目的化してはいけません。したがって、社内報が発行目的に対してどの程度効果を発揮できたかを測定し、より良くするための改善策を講じることが重要です。

社内報の目的や媒体の編集方針に沿って、(1)計画通りに運用できたか (2)記事は読まれたか (3)目的に対して効果があったか(社員の意識変化・行動変化につながったか)という3つの視点でKPIを設定し、発行ごと・年度ごとに振り返りましょう。

Web社内報であれば記事の閲覧数・滞在時間・クリック率など詳細なログを分析できますし、紙社内報でも読者アンケートやヒアリングで定性的な反応を収集できます。例えば「どの記事が社内で話題になったか」「読んだ社員の行動に変化はあったか」などフィードバックを集めましょう。

加えて、年に1~2回は「年間編集会議」として関係者による振り返りの場を設けることをおすすめします。既刊号ごとの読者評価や制作プロセスの課題、社内報以外の施策の状況、そして今後の経営課題や事業環境の変化を共有し、翌年度の特集テーマや改善策を議論します。

振り返り結果はレポートにまとめて経営層にも報告しましょう。1年間でどんなコンテンツを発信し、どんな効果・課題があったか、今後どう改善していくかを共有することで、経営から社内報への理解・支援を得やすくなります。経営層が社内報の価値を認識すれば、取材協力や予算確保の面でも協力が得られる好循環が生まれます。

最後に、改善と並行して成功体験を社内で展開することも大切です。例えば「○○の特集記事を載せたことで現場からこんな声が上がった」「社内報経由で生産性向上アイデアが提案された」といったポジティブな事例を社内報内やミーティングで共有しましょう。社内報が組織にもたらす効果を組織全体で実感し共有することで、社内報運用へのモチベーション維持にもつながります。

社内報の成功事例紹介(他社の取り組み)

最後に、社内報のリニューアルや運用改善によって成果を上げた成功事例を紹介します。弊社ソフィアが支援した企業のケースと、有名企業の社内報の取り組みから、それぞれ学べるポイントを見てみましょう。

ソフィアによる社内報改革支援事例

A社(製造業・企業名非公開):

A社では経営視点の記事や福利厚生に関する内容ばかりで、肝心の社員や現場の視点でのコンテンツが不足していました。また社内広報部は日々の業務に追われアイデアを出す時間がなく、形骸化した社内報になっていたのです。

ソフィアはまず社員ペルソナを設定し、社員の心に響くコンテンツを企画。企画提案だけでなく試作号(プロトタイプ)の作成まで支援し、広報担当者の業務負荷を減らしつつ効果の高い社内報づくりを実現しました。

B社(IT企業・企業名非公開):

B社の課題は、事業部間・部門間のコミュニケーション促進とグループ全体の一体感醸成でした。ソフィアはグローバル社内イントラネットとWeb社内報の整備を支援。システム面ではコミュニケーションプラットフォームを構築し、コンテンツ面では社内報の企画立案から開発、運用・効果測定の仕組み化まで一気通貫でサポートしました。

その結果、全社共通の情報基盤ができ、社内報を軸とした継続的な情報発信と改善のサイクルが回り始めています。

C社(小売業・企業名非公開):

C社では紙・Web社内報、社内SNS、動画配信と複数の社内広報メディアを運用していました。しかし分析すると、メディアごとに発信内容がバラバラ、ターゲットに届いていない、投入リソースに対する効果が不明瞭、など多くの課題が判明しました。

ソフィアは限られた人員と予算内で効果を高めることを目標に、各メディアの役割を明確化。従業員のエンプロイージャーニーマップとコンテンツマップを作成し、コンテンツの統廃合による運用負荷軽減と一つひとつのコンテンツ品質向上を実施しました。その結果、1年後の効果測定で社内報の閲読率や社員の反応に明確な改善が見られるようになりました。

有名企業の社内報取り組み例

ニトリホールディングス「社内報ニトリン」:

大手インテリア企業ニトリでは、1979年から40年以上にわたり毎月発行し続けている社内報「ニトリン」があります。特徴は一部の撮影・デザインを除き、企画から執筆まですべて従業員が担っている点です。

当初はトップの想いや会社方針を共有することが目的でしたが、現在では社員の自立的なキャリア形成支援や社員同士のつながり強化、社内コミュニケーション活性化といった意味合いが強くなっているそうです。長年にわたり社員主体で運営されている社内報の好例と言えます。

株式会社SmartHR「SmartHRオープン社内報」:

人事クラウドサービスを手掛けるSmartHR社の社内報は、社内報でありながらインターネット上で社外にも公開されているユニークな取り組みです。オープンな社風に合わせて社内報も公開することに決めたとのことで、内容は新しい働き方の紹介や新任社外取締役の紹介など純粋な社内向け情報から、採用向けの人事データ公開、受け入れ研修の工夫紹介など社外発信を意識したものまで様々です。

「社員に伝えたいこと」ではなく「社員が知りたいこと」を届けるという視点で企画されており、社内報をブランディング・採用ツールとしても活用した例と言えます。

株式会社マクロミルの社内報「NOW」「ミルコミ」:

マーケティングリサーチ企業のマクロミルでは、社員数や拠点数の増加に伴いエンゲージメント向上や企業文化醸成の必要性から、Web社内報と紙社内報を併用しています。

Web社内報「NOW」では速報性を活かして事業ニュースや社員の取り組みを日々発信し、紙社内報「ミルコミ」ではWebで伝えきれないニュースの裏側のストーリーや社員の想いを掘り下げて紹介しています。それぞれの媒体の特性を活かし役割分担することで、従業員エンゲージメント向上に寄与した好例です。

まとめ

ここまで社内報の目的や作り方、効果的な運用方法について解説してきました。では、改めて社内報づくりで最も大切なポイントは何でしょうか。

社内報はあくまで企業の課題を解決するためのツールです。単に社内報を発行すること自体が目的化しないよう、「何のために社内報を作るのか」を常に意識しながら、社員に読まれる社内報を目指してみましょう。

社内報は適切に運用すれば、社員のエンゲージメントを高め組織力を向上させる強力な武器となります。ぜひ本記事のポイントを参考に、自社ならではの効果的な社内報づくりに取り組んでみてください。社内報づくりにお困りの場合は、ソフィアまでお気軽にお問い合わせください。