データ分析とは何か?メリット・手法・活用事例・成功のポイントを徹底解説

最終更新日:2025.02.27

目次

データ分析とは一部の専門家だけが行うものだと思っていないでしょうか。今や「データドリブン経営」「データドリブンマーケティング」という言葉が一般的に使われるようになったことからもわかるように、データ分析は企業の経営やマーケティングにおいて必須のスキルとなっています。

データというだけで苦手意識を持つ方も一定数いるかもしれませんが、簡単に言えば「主張にデータで根拠を持たせる」「データから新たな発見を行う」ということです。そして、組織内にデータ分析を定着させることは、データを活用する組織文化・組織風土づくりと同義であるといえます。

本記事ではなぜデータ分析の必要性が昨今になって盛んに叫ばれるようになったのか、そして、データ分析とはそもそもどのようなものかについて解説します。

データ分析とは?

データ分析とは、ビジネスや社会において非常に重要な役割を果たす技術です。データを収集し、整理・解析して有益な情報や意味を引き出すことを指します。このプロセスを通じて、効果的な意思決定や顧客行動の理解、コスト削減、イノベーションの誘発など、さまざまなメリットが得られます。ただし、データ品質の向上や必要なスキル習得などの課題も存在します。

市場動向や競合状況を把握し、戦略立案に活用することができるため、社会課題の解決に役立つ手段にもなります。データを活用することで、より効果的な意思決定や戦略立案が可能となり、持続可能な社会の実現に貢献できます。データ分析のスキルを習得し、適切に活用することで、さまざまな分野での成果を上げることができるでしょう。

データ分析において、データが適切に整理され揃っていることが前提です。バラバラな状態でデータが存在しているだけでは分析には至りません。

データ分析が必要な理由とメリット・デメリット

IT技術の進化とともに、データ分析の手法や精度は著しく進歩しました。生活にはスマートフォンやIoTデバイス、アプリが当たり前に根づき、これらを通して企業は膨大なデータを自動的に取得し、蓄積できるようになっています。蓄積したデータはAI等を活用し、分析を自動で行うことも可能な時代です。データをAIに読み込ませる準備がとくに重要な要素となっています。

これらのデータを活用すれば企業はさらに発展できる可能性がありますが、そのためにはデータを正しく分析し、ビジネスの打ち手へと反映させなければ意味がありません。DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の必要性が高まるなか、企業においてデータ分析は欠かせないものとなっています。言い変えれば「データこそが企業の生命線」です。

また、方法はさまざまですが、データ分析は現状把握と課題抽出のためにも活用できます。企業はこの結果をマーケティングだけでなく経営面においても役立てることができるでしょう。そういった側面でも、データ分析をビジネスへ活用する風潮が広まっているのです。

データ分析を行うメリット

データ分析を行うことには数多くのメリットがあります。第一に、データ分析を通じてビジネスの課題や機会を明確に把握することができます。データから得られる洞察を元に、効果的な戦略を策定し、的確な意思決定が可能となります。今や意思決定の大部分も自動化されており、意思決定に必要なデータや情報から顧客のニーズや行動を解析し、それに合ったサービスや製品を提供することができます。

また、業務プロセスの効率化やコスト削減が実現できます。データから得られる情報を元に業務フローを最適化し、無駄なコストの削減によって、組織全体の生産性向上につながります。データ分析によって市場動向や競合情報を把握し、市場環境の変化に迅速に対応することが可能となります。

ビジネスの成長や競争力強化を目指す上で、データ分析を積極的に活用することが必要不可欠です。データ分析を通じて得られる洞察や情報を大切にし、ビジネスの発展に活かしていくことで、持続可能な成功を収めることができるでしょう。

データ分析を行うデメリット

データ分析を行う際には、さまざまなデメリットにも注意を払う必要があります。データの収集や整理に誤りがあると、誤った結果が導かれる可能性があります。また大量のデータを扱う中で、個人情報や機密情報が漏洩するリスクが高まってしまい、厳格なデータ保護規制がある国や業界では、適切な管理が求められます。

データの分析にはコストや時間がかかります。データの収集・整理・分析には専門的なツールやシステムが必要であり、それらの導入や運用にはコストがかかります。また、質の高いデータを得るためには時間も必要で、迅速な意思決定が求められる場面では不利になることがあります。

最後に、データに依存しすぎる危険性もあります。数値や統計に頼るあまり、現場の感覚や経験が軽視されると、柔軟な意思決定が難しくなることがあります。データ分析は重要ですが、それだけに頼らず、バランスよく活用することが必要です。

データ分析についてこんな社内課題を抱えていませんか?

突然「データ分析を活用しましょう」ということになっても、これまでデータ分析にあまりなじみのなかった企業や担当者は、次々とわからないことや困りごとにぶつかるのが当たり前です。ここからは、データ分析に関してよく挙げられる社内課題について解説します。

社内にデータは溜まっているが、どう使っていいかわからない

よく挙げられる課題のひとつが、「売上データや顧客データはたくさんあるが、どのように『分析』すればよいかわからない」というものです。小中学校で習うような平均値や最大・最小値、割合を算出するだけならすぐにできますが、それだけでは足りません。かといってどのような数式を使えば適切な分析ができるのかがわからず困っている方も少なくないでしょう。

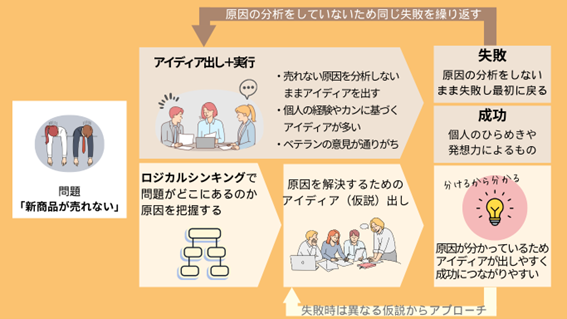

溜まったデータを整理し分析していくには、ロジカルシンキングの考え方が有効です。ロジカル・シンキングは、物事を論理的に順序よく整理し、矛盾なく考えていく思考法です。まずは、データに対して道筋を立てて分別することで、どう整理し分析すべきか見えてくるでしょう。

データが社内に分散していて、どう集約していいかがわからない

分析に使うデータは、ひとつのデータサーバに集約するのが本来は理想的です。データを一箇所に集められれば、抽出や集計、加工、そして分析も容易になるというメリットがあります。しかし、企業内のデータはあちこちに散らばっていることがほとんどであり、この場合はデータをまとめる作業が必要になります。散らばったデータをまとめる適切な方法を見つけることも、初めてデータ分析に取り組む際にはなかなかハードルが高いものです。

集約したデータの分析は自動化できますが、それ以前の散らばったデータを整理し集約するにはどうしても手作業が必要となります。この作業をしっかり行うことで、より効果の高い分析を可能とするでしょう。

データ分析が組織に根づいていない

これは組織文化や組織風土の領域になりますが、ビッグデータではなくサンプリングを重んじる企業や、ともすると経営層の独断で意思決定がされる企業も実のところ少なくありません。データ分析を経営や事業に生かそうという意識が芽生えていない組織のままでは、データの活用は困難です。

意思決定に直観や感覚を使うことはもちろん重要です。かといってデータや事実を軽視してしまうことは別問題です。経営において一番大切なデータは財務です。財務を見ず、直感や感覚で経営の判断をする経営者はいないはずです。財務を基にあらゆるデータの分析ができれば、ある程度未来予測ができるのではないでしょうか。

社内でデータ分析を定着させるためのステップ

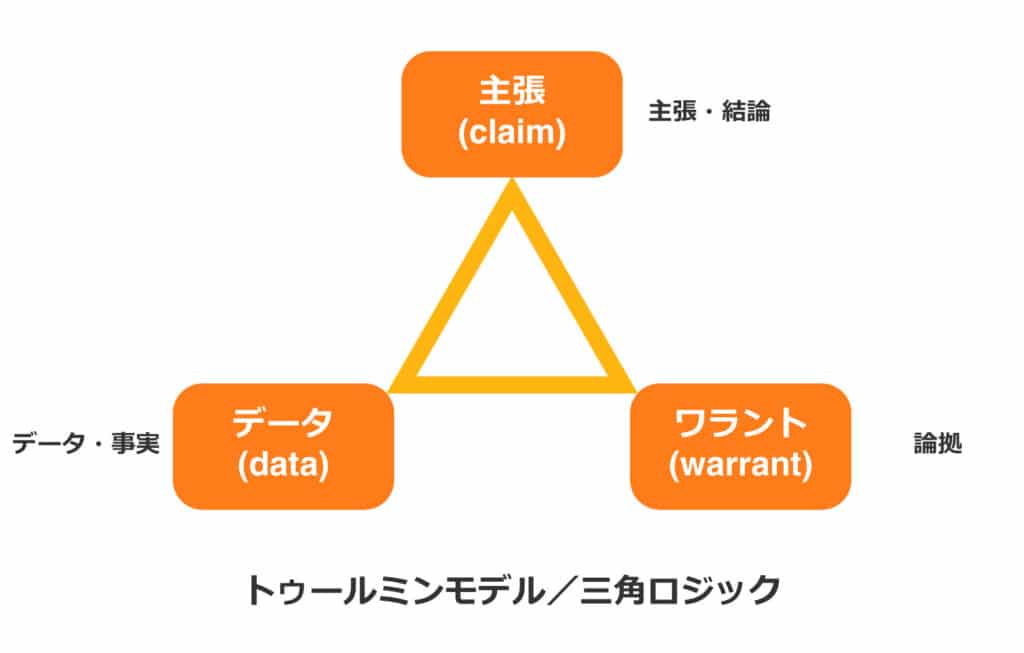

データ分析を定着させるための考え方として、「三角ロジック」を用いるとよいでしょう。三角ロジックとは、「主張」と「データ」、「理由づけ」による論理を正三角形の頂点に位置させて表したものです。論理的な主張をするためには、客観的なデータと、そのデータを主張に結びつける理由づけ、すなわち根拠が必要となります。

主張に対して「なぜそう主張するのか?」という質問への回答が、データと理由づけ(これらが合わせて根拠となります)で示されます。逆に根拠があり、「だから何が言えるのか?」という質問への回答が主張になるわけです。まずはこうした思考のロジックを実践してみるとよいでしょう。組織にデータ分析を定着させるためには、こうしたロジカルシンキングが当たり前になる組織文化、組織風土作りが重要です。

データ分析自体は決してそこまで複雑なものではなく、あくまで根拠を作り出すための手段に過ぎません。まずは以下のステップを踏みながら自社やご自身でも試してみてください。

分析する目的を設定

データ分析そのものは目的ではなく手段です。なにかしらの仮説を立てそれが正しいものであると立証する際、あるいは生じている問題に対応すべく手がかりを探す際に、データを用いるわけです。はじめにデータありきでデータを整理し、「結果」を出したところで、目的がない以上はその結果から「答え」を導き出すことはできません。何のためにデータを用いて分析を行うのかを設定しておく必要があります。

目的を設定するには、情報をロジカルに分解、整理し、矛盾をなくしていくことが重要です。それによって目的が顕在化し、本質をとらえた仮説を提案できるようになるでしょう。

データをしっかり整理し、分析の計画を立てる

データ分析には多くの手法やツールが存在します。適切でない手法で分析を行った場合、目的にそぐわない結果が出てしまうほか、同じ分析手法でも使用するツールによってデータ形式が変わることもあるのです。

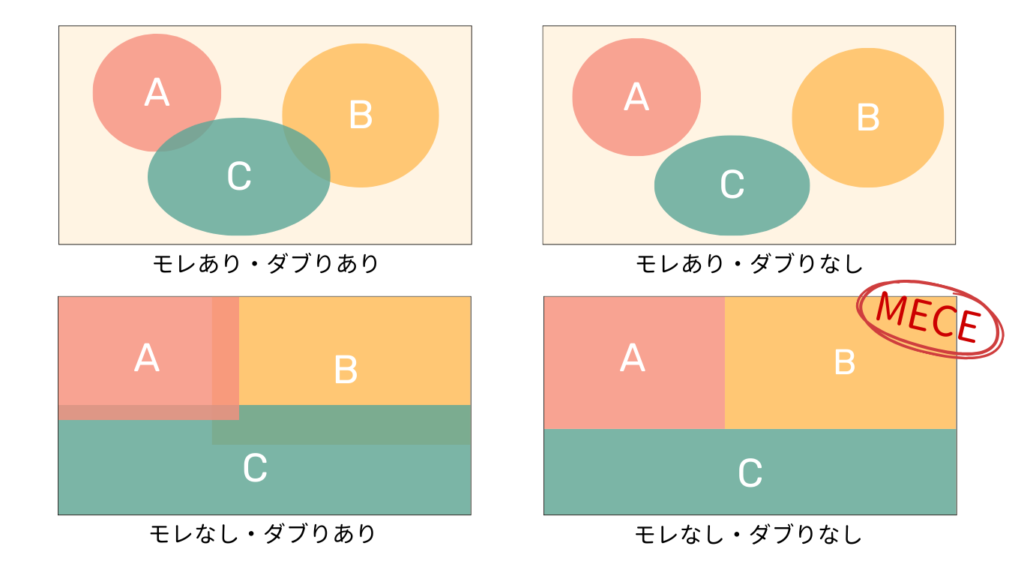

おすすめしたい整理方法が、「MECE」というフレームワークです。洗い出した多くの項目を、漏れなく・重複がなく完全に分けきることを指しています。データすべてを項目ごとに分けきることで、完璧に整理されたデータとなるでしょう。

分析の計画においては、データアナリストやデータサイエンティストなど、統計学や分析手法に詳しい専門家を交えながら計画を立てていきましょう。どのようなデータをどうやって収集し、どう加工してどう渡せば分析が円滑に進むかという過程をしっかりと詰めておくことが重要です。

また、データ収集から分析までの期間も明示しておくことで、プロジェクト全体のスケジューリングもできるようになります。

データ収集・可視化

目的と計画にそって、必要なデータをどのような形式で蓄積し抽出するかを可視化したうえで、データを収集していきます。もし、一からデータ収集を行うようであれば、データを収集する場所は一箇所にまとめることで取り扱いが簡便になります。そのため、データサーバーを管理するシステム部門との調整も事前に行っておいてください。

データを加工する

収集・蓄積したデータを、分析ツールで扱えるように抽出、加工していきます。データを抽出し加工するためのツールやサービスも世の中に存在しているので、社内で抽出・加工の方法を模索するのもよいですが、外部の専門家の協力を仰ぐのも一つの手です。

分析・施策の実行

ここでデータの分析に入ります。データアナリストやデータサイエンティストといったデータ分析の専門家が作業を行います。データアナリストはデータ分析を専門に扱うプロフェッショナルであり、データサイエンティストはデータアナリストの業務に加えて、経営的な視点から提言を行うまでを業務の範疇としとしています。自社にとってどちらの人材が適切かを判断し、確保しましょう。

データを分析できたら、「なぜそう主張するのか?」「だから何が言えるのか?」を明らかにするための議論を行い、目的に応じた施策を策定し、実行します。

ここではバイアス(認知の歪み)が発生しやすく、分析結果を都合よく(あるいは都合が悪いように)解釈してしまいがちです。分析するにあたってバイアスを取り除かなければ判断を誤ってしまう可能性もあります。

そこで、批判的思考を育てる必要があります。批判的思考は、物事をそのまま信用せず、本当に正しいかをよく考え、理由や根拠を確かめる考え方です。「なぜそうなるのか」「これで本当にいいのか」を客観的に考えながら、何度も繰り返し問い続けることが重要です。

また、ここでも社内の関係者のみで進めるのではなく、外部に協力を仰ぐことも推奨します。バイアスを回避するためには、客観的な視点が重要であり不可欠です。

1〜5を繰り返して精度を上げる

マーケティングで「PDCAサイクル」と呼ばれるものだといえばわかりやすいでしょうか。「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」のステップを経て、施策の結果をより効果的に効率よく高めていきます。このステップは「データドリブン」ともいわれます。

決して一度きりで終わらせるのではなく、長期的な視点を持って取り組むことを忘れないようにしましょう。

このサイクルのどの段階においても、論理的に捉え筋道を立てて矛盾なく考えることが重要です。複雑化した情報であっても論理的に分けて整理することで、本質が見えやすくなります。

ビジネスで使えるデータ分析手法をご紹介

最後に、ビジネスで使えるデータ分析の手法を紹介します。分析をデータアナリストやデータサイエンティストに任せきりにするのではなく、データを活用する側も、それぞれの分析手法が何のために行われ、どういった内容の手法なのかの概要を把握しておきましょう。分析手法は彼らとの共通言語にもなるため、意見交換や議論が円滑に進むようになります。

クロス集計

クロス集計は、設問と設問をかけ合わせて集計する分析手法です。回答結果を細分化し、絞り込むことができます。Excelでも実施できる基礎的な分析手法のため、普段から日常的に表計算で関数を利用しているような方であれば、実務で利用したことがあるのではないでしょうか。

ロジスティック回帰分析

クロス集計もそうですが、多くのデータ分析手法が複数のデータを取り扱います。しかし、ロジスティック分析では「はい」あるいは「いいえ」の2択でデータを収集します。たとえば「社員の満足度を下げている要因は何か?」ではなく、「社員の満足度は下がったか?」というものです。この分析によって、事象の発生確率が推測できます。

アソシエーション分析

アソシエーション分析では複数の事象の関連性を見つけ出す分析手法で、まったく関係がないように見える事象の関係を調べることができます。たとえるなら「社員研修の実施直後」と「離職を申し出る数が多くなる」との間に相関やなにかしらの関係があるかどうかといったものです。

バスケット分析

バスケット分析は、アソシエーション分析の枠組みの中の一つで、顧客が購入した商品の組み合わせを分析する手法です。この手法は、お客様の購買行動を理解し、どの商品が一緒に購入されやすいかを特定することで、効果的なマーケティング戦略を立てるのに役立ちます。

たとえば「ある商品を購入したお客様が他にもよく一緒に購入する商品がある場合、それらの商品をセット販売することで売上を伸ばすことができるかもしれない」という仮説を立てることができます。これにより、効果的な販売戦略を展開し、新たな商品開発や販売促進のアイデアを得ることもにもつながります。

決定木分析

「回帰木」や「分類木」とも呼ばれる分析手法です。「もし〜なら、〜になるだろう」という仮説を繰り返しながら予測の精度を高めていきます。さらにこの予測はどんどんと枝分かれして最終的には樹木型のモデルとなることから、「決定木」と呼ばれます。

クラスター分析

クラスター分析とは、異なるものが混ざりあった集団の中からお互いに似たもので集まり(クラスター)を作り、対象を分類していく分析手法です。例を挙げると、飲食店においてお客様にメニューの好き嫌いを5段階評価してもらうアンケートを行ったとします。その上位、下位のみを見るだけでなく、価格帯や、料理のジャンルなど似た特性のクラスターで分類することができます。その分類をもとに、人気のメニュー同士、あるいは人気の商品と人気ではないが売りたいメニューを組み合わせるなど、同じクラスターの商品群をセットで販売したり、各クラスターから商品を選んで幅の広いセットにしたりといったメニュー設定の施策を行うことができるわけです。

主成分分析

主成分分析は、たくさんの量的な説明変数を、少ない数の指標や「合成変数(複数の変数を合体した変数)」に要約するデータ分析の手法です。要約した合成変数のことを「主成分」と呼ぶため、主成分分析という名前となっています。たとえば、身長と体重、年齢、体脂肪率、筋肉量といった情報(説明変数)を「体年齢」に要約するという手続きに似ています。

相関分析

相関分析は、データ間の関係性を明らかにするための有力な手法です。単なる数値の羅列ではなく、データの背後に潜む意味や関連性を読み解くための鍵であると言えます。相関分析を行う際には、正確なデータの収集と分析手法の適切な選択が重要です。

また、相関関係があるとしても必ずしも因果関係があるとは限らないことにも留意する必要があります。統計的な手法を用いて客観的にデータを分析することで、より信頼性の高い結果を得ることができるでしょう。

さらに、過去のデータから得られた相関関係を元に、将来のトレンドやパターンを予測することで、効果的な戦略立案や意思決定が可能となります。データ駆動型のアプローチを取ることで、より的確な判断を下すことができるでしょう。

ABC分析

ABC分析は、在庫管理や調達戦略の最適化に役立つ重要な手法です。商品や顧客などの要素に優先順位を付け、効率的な管理の実現を可能とします。具体的には、Aクラスには高価値かつ需要の多いアイテムを分類し、重点的な管理を行います。一方、Cクラスには低価値かつ需要の少ないアイテムを分類し、適切な在庫レベルを保つことができます。さらに、Bクラスにはその中間に位置するアイテムを配置し、効率的な在庫回転を実現します。

時系列分析

時系列分析は、データを時間の経過に沿って観察し、パターンやトレンドを特定するための分析手法です。過去のデータから将来の予測を行い、時間の変化に伴う影響を理解するといったことができます。経済学や気象学、株式市場などさまざまな分野で活用されています。

時系列分析を行う際には、データの収集方法や期間、周期性などを考慮しながら適切なモデルを選択し、データの前処理やモデルの適合度検証など、慎重なプロセスが必要となります。さらに、分析結果を解釈する際には、専門知識や統計的な知識が求められるため、専門家のアドバイスを受けることも有益です。

判別分析

判別分析は、複数のグループやカテゴリーを効果的に区別するための統計手法です。与えられたデータを使い、それがどのグループやカテゴリーに属するかを予測するために使用されます。 ビジネス分野や医療分野、生態学などさまざまな分野で活用されており、異なるグループやカテゴリーを正確に識別する際に役立ちます。

データ分析を行う際のポイント

データ分析を行うにあたってのポイントは次の通りです。

目的設定は明確に

データ分析はビジネスや研究のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。その中でも目的設定は極めて重要です。明確な目的を設定することは成功への第一歩です。不明確なままデータ分析を進めてしまうと、効率が悪くなり結果も思わしくありません。具体的な目標や課題を設定することで、より正確で効果的な分析が可能となります。

また、問題解決や意思決定のサポートが主な目的であり、適切な目的設定によって問題点や改善すべき課題の明確化によって、有効な施策を導くことができます。データ分析から得られた知見や結論を元に今後の方針や戦略に活かすことも大切です。継続的なフィードバックを通じて改善点を洗い出し、さらなる成長につなげましょう。

適切なデータ収集と質の高いデータの確保

適切なデータ収集は、ビジネスや研究において極めて重要です。正確かつ信頼性の高いデータを収集することで、意思決定プロセスや戦略策定における基盤となり、将来の成功につなげることができます。

データの品質は収集元に大きく左右されます。信頼性の高い情報源からデータを取得し、偏りや誤りのないよう注意深く選択することが重要です。公式統計や信頼性のある調査機関から情報を入手することが望ましいです。また、収集段階からデータを厳重に保護することが大切です。個人情報や機密情報が含まれる可能性も考慮して、適切な暗号化やアクセス制限などのセキュリティー対策を講じることで、データ漏洩や不正アクセスを未然に防ぐことができます。

データの品質管理は継続して行うことが必要であり、定期的なデータチェックや更新作業を通じて、誤りや欠落を修正し、常に最新かつ信頼性の高いデータ状態を保つ努力を怠らず実施することが肝要です。

分析に適した形にデータを整える

データが適切な形に整えられていないと、正確な分析ができず、誤った結果を導く可能性があります。適切なデータを収集し整理することで、分析の基盤をしっかりと築くことができます。

データの前処理においては、データの欠損値や異常値を処理し、整合性を保つことが分析の信頼性を高めることがポイントです。また、データの特徴や傾向を把握し、分析の方向性を見極めることが重要です。データを適した形に整えることは基本中の基本であり、正確な分析結果を得るために欠かせないステップと言えます。

データの特性に応じた分析手法を選ぶ

データ分析にはさまざまな手法が存在しますが、それぞれの特性や適用範囲に応じて適切な手法を選択することが重要です。それによって、データからより深い洞察を得ることが可能となります。

まずはデータの収集方法や性質、目的とする課題を明確に把握することが不可欠です。そのうえ、適切な手法を選択し分析を行うことで、より的確な意思決定や戦略策定につながることが期待されます。データ分析は単なる数字の羅列ではなく、意味ある情報を引き出すプロセスであり、その過程で適切な分析手法の選択が重要なポイントとなります。

分析結果の適切な解釈と意思決定への結びつけ

データ分析の結果を意思決定につなげるためには、適切な解釈が不可欠です。分析結果を正しく理解し、明確に伝えることが重要なステップです。

分析結果を主観的な見解や偏見を通さず、データそのものが持つ示唆や傾向に着目しましょう。次に、分析結果を適切なコンテクストで理解することが必要です。データは情報の断片であるため、その背景や関連する要因を考慮しなければなりません。

適切な解釈を行ったうえで迅速かつ柔軟に意思決定を行うことが重要です。データから得られる示唆や予測を踏まえて、効果的かつリスクベースの戦略立案が可能となります。

フィードバックと改善

データ分析から得られた知見や示唆を基に、関係者へ的確かつ建設的なフィードバックの提供が求められます。問題点や改善点を明確かつ具体的に伝えることで、目標達成への道筋を示しましょう。

フィードバックが受け入れられた後は、改善策の立案と実施へ移ります。提案されたアクションプランが期待通りの成果をもたらすよう、計画段階から具体性と実現可能性を重視し考えていくことが必要です。改善措置の実施後も定期的にモニタリングと評価を行い、効果や課題点を把握します。データ駆動型アプローチによるPDCAサイクルで継続的な改善へと導きます。

まとめ

データ分析というと敷居が高く思えるかもしれませんが、分析手法への理解はトレーニング次第で身につきます。

不確実性の高い時代において、多くの企業では、これまでのようにトップダウン偏重で、経営層の決定を現場が着実に遂行するという事業計画から、現場側が自律的に意思決定を行うことを前提にするビジョン経営へと、徐々に変化し始めています。これを実現するためには、全社を通して、データを正しく取り扱い、エビデンスをもとにした判断によって、生産性の向上や競争優位性を獲得する必要があります。企業レベルでも、個人レベルでも、主張を語ったり主張すべきことを探したりする際にデータを用いる思考力は常に持っておきましょう。

ソフィアでは、こうした組織文化、組織風土への改革を支援しています。もしこうしたデータ分析を用いた経営体質への変革に関心があれば、お問い合わせください。

関連サービス