社内ホームページとは?社内ポータルの定義と活用方法

最終更新日:2025.07.24

目次

社内の情報共有やコミュニケーションを円滑にする「社内ホームページ」とは何でしょうか。近年、多くの企業でイントラネットや社内ポータルの重要性が高まっています。

社内ホームページとは、社員だけがアクセスできる社内専用のWebサイトで、社内のさまざまな情報を一元管理し、必要な情報を迅速に届ける役割を担います。

本記事では、社内ホームページの基本から導入のメリット、成功のポイントや最新トレンドまで、担当者の方が押さえておきたい内容をわかりやすくまとめました。

社内ホームページとは?社内ポータルの定義と役割

社内ホームページ(社内向けWebサイト)とは、自社の社員だけが利用できる社内限定のWebサイトを指します。具体的には、会社内での情報共有を目的として作成されるイントラネット上のサイトです。社内ニュースの閲覧から各種マニュアルの共有、申請手続きまで、社員が必要とする情報や機能をひとまとめに提供します。

つまり、社内ホームページは社員専用のポータルサイトとして、業務に必要な情報やシステムへの入口(ポータル)となる役割を果たします。

必須キーワード定義

社内向けWebサイトは「対象者を社員に限定」し、「会社内での情報共有」を目的として作成されるサイトです。社内ホームページは、いわば企業内の情報ハブです。

これまで社内メールや紙の回覧などで伝達していた情報も、社内ホームページ上に掲載すればタイムリーかつ確実に全社員へ届けることができます。また、掲示板やコメント機能を通じて社員同士が意見交換できるようにすれば、トップダウンだけでなくボトムアップの双方向コミュニケーションも実現します。

【補足】

社内SNSなどとの組み合わせることで、会社と社員、または社員同士のコミュニケーションを実現し、勤務地に影響を受けずより双方向性をもった場を作ることも可能です。

要するに、社内ホームページ(社内ポータル)は「社員専用の社内Webサイト」であり、社員が業務上必要とするさまざまな情報やツールにアクセスするための入り口です。

社内だけで利用される点が、Yahoo!など誰でも見られる一般のポータルサイトとの大きな違いです。外部から遮断された安全なネットワーク上で運用されるため、機密情報を含む社内情報をセキュアに扱えるのも特徴です。

社内ホームページの主な種類

一口に社内ホームページと言っても、用途や目的に応じていくつかの種類があります。以下は代表的な社内向けWebサイトの種類とそれぞれの役割です。

Web社内報(デジタル社内報)

Web社内報とは、従来紙で発行していた社内報をWeb上で配信するものです。社内ニュースや経営メッセージ、社員インタビューなどをタイムリーに掲載することで、社員に会社の最新情報を届けます。

Webならではの特徴として、記事に対する社員からのコメントやリアクションを受け取れるため双方向性が生まれ、読み手の声を経営や広報に活かせるメリットがあります。紙の社内報では得られなかった社員の本音のフィードバックを集められる点が大きな利点です。

社内ポータルサイト

社内ポータルサイトとは、社内に散在するさまざまな情報やシステムへの入口を一元化したサイトです。業務に必要なリンクや資料、各種お知らせをトップページに集約して提供します。

社員はポータルを見るだけで求める情報にたどり着けるため、情報探索の時間を削減できるのがメリットです。たとえば社内ポータルには、社内ニュースの見出し、部署別のお知らせ、各種申請フォームへのリンク、社内SNSへのアクセスなどがまとめて配置されます。

社員にとって使いやすいワンストップの情報ダッシュボードとして機能するのが社内ポータルです。

部門別・プロジェクト別サイト

事業部門ごとの情報発信サイトやプロジェクト専用サイトも社内ホームページの一種です。それぞれの部門内での情報共有やプロジェクトの進捗共有を目的に制作されます。部門サイトでは自部署の情報を可視化し、他部署との連携を促進する役割があります。

営業部ポータルや開発プロジェクトサイトなどを設置すれば、関係者はそのサイトを見ることで最新状況や必要資料にアクセスできます。組織が大きくなると縦割りになりがちですが、部門サイトを持つことで部門横断的な情報共有が進み、サイロ化の解消にもつながります。

以上のように、社内ホームページには社内報・全社ポータル・部門サイトなどさまざまな形態があります。いずれも基本的な制作プロセス自体は社外向けWebサイトと同じですが、対象が社員である点でコンテンツの工夫が必要です。

たとえば業務の合間に閲覧する前提のため長文の記事は敬遠されがちです。要点を短くまとめたり、画像や動画を多用して読みやすくするなど、社員に読まれるコンテンツ作りが重要になります。忙しい社員に閲覧を促すため、目立つ位置に更新通知やポップアップでお知らせを表示する工夫も有効でしょう。

社内ホームページが求められる背景と最新動向

社内ホームページが注目され導入が進む背景には、近年のビジネス環境の変化が挙げられます。情報量増大への対応、リモートワークの定着、DXの推進などを背景に、多くの企業が社内ホームページ整備に取り組んでいます。

実際に、ある大手企業グループではバラバラだった複数のイントラサイトを統合して社内ポータルを刷新した結果、社員のポータル利用率が飛躍的に向上し「社員が毎日使う欠かせないサイト」へと定着した事例もあります。社内ホームページは現代のビジネスインフラとして欠かせない存在になってきているのです。

ここでは、社内ホームページが求められるようになった背景の流れをお伝えします。

企業内情報の爆発的増加

まず、企業内で扱う情報量が爆発的に増加していることがあります。顧客データ、契約書類、社内手続き、ナレッジなど、情報が各部門に点在したままでは必要な情報の共有・連携が進まず、ビジネスチャンスを逃すリスクも高まります。

そこで、社内情報を一元管理しスムーズに共有できる仕組みとして社内ポータルが求められるようになりました。

リモートワークの拡大

また、リモートワークの一般化も社内ホームページの重要性を高めた要因です。コロナ禍を契機に在宅勤務やサテライトオフィス勤務が増え、社外から社内情報へアクセスする機会が増えました。物理的なオフィスに集まらなくても、仮想的なオフィス空間として社内ポータルが機能することで、場所にとらわれない情報共有・コラボレーションが可能になります。

テレワーク中でも社内ホームページ経由で最新のお知らせや必要資料にアクセスでき、社内SNSで気軽に質問・相談ができれば、オフィスにいるのと変わらないスピードで業務を進められます。

DX推進・業務改革

さらに、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や業務効率化の流れの中で、社内ポータルは欠かせない基盤となっています。紙やメールで行っていた社内手続きをデジタル化し、社員がワンクリックで必要なサービスにアクセスできる環境は、生産性向上に直結します。

業務に必要なアプリケーション(グループウェアやチャットツール、Web会議システムなど)が増えた現代では、それらへの入口を統合する社内ホームページが社員の業務導線をシンプルに整理する役割も担います。「毎日まず社内ポータルを開けば仕事に必要なものが揃っている」という状態が、理想的なデジタルワークプレイスといえるでしょう。

コミュニケーション重視の風潮

最近は社内ホームページにSNS的な要素や従業員エンゲージメント向上の仕組みを取り入れる例も増えています。たとえば社内SNS(エンタープライズSNS)である「Microsoft Viva Engage(旧称Yammer)」や、チャットツールのSlack・Teamsと社内ポータルを連携させ、社員同士のつながりやナレッジ共有を活性化させる動きがあります。従業員が主体的に情報発信・交流できる場をポータル内に用意することで、社内コミュニケーションの活性化や企業文化の醸成につながると期待されています。

社内ホームページを導入するメリット

社内ホームページ(社内ポータル)を整備することにより、企業・社員にもたらされるメリットは非常に大きいです。情報共有の円滑化による業務効率アップから、コミュニケーション活性化、ナレッジ蓄積、コスト削減まで多岐にわたります。

社員にとっても「知りたい情報にすぐアクセスできる」「社内の動きが把握できる」「意見を発信できる」場があることで仕事がしやすくなり、企業にとっても生産性向上と組織力強化につながるWin-Winの効果が期待できます。

ここでは主な利点を整理します。

情報の一元管理による業務効率化

社内情報がポータルに集約されているため、必要な資料やデータを探す手間が減り、意思決定のスピードが向上します。属人的に保管されがちなナレッジも共有化し、「知っている人に聞かないと分からない」状態を解消できます。

社内コミュニケーションの活性化

社内ニュースへのコメント機能やSNS機能により、部署を超えた意見交換や社員の声の可視化が進みます。離れた拠点の社員とも気軽につながり、社内の一体感向上や新たなアイデア創発につながります。

属人化していた業務ノウハウの蓄積

社員が得た知見やFAQをポータル上に蓄積していけば、ナレッジベースが充実し「問い合わせ対応の負担軽減」に効果を発揮します。よくある質問をFAQとして公開すれば、社員が自己解決できる場面も増えます。

社内手続きの効率化(ペーパーレス化)

稟議や各種申請を紙で回していたものをポータル上のワークフローで完結できれば、承認スピードが上がり業務が停滞しません。電子申請により紙や印刷コストも削減でき、ペーパーレス化にも寄与します。

セキュリティ強化と権限管理

ポータルでは閲覧権限をユーザーや部署ごとに細かく設定できます。これにより、見せる情報と見せない情報をコントロールして機密を守りつつ、必要な人にはスムーズに情報共有できます。また、社内ネットワーク上だけで動作させることで外部からの不正アクセスを防ぎ、安全性を高められます。

コスト削減

社内ポータルを自社で構築すれば、外部に委託するよりもトータルコストを抑えられる場合があります。また、紙の配布物を電子化することで印刷・配布コストが不要になるなど、副次的なコストメリットも得られます。

社内ホームページに備えておきたい主な機能

次に、社内ホームページにどのような機能を持たせると有用かを見ていきましょう。社内ポータルは単なる社内Webページではなく、社員の日々の業務を支援するさまざまな機能を統合できるプラットフォームです。機能を必要に応じて盛り込むことで、単なる情報掲示板に留まらず、社員の仕事を支える総合プラットフォームになります。

ただし、機能を盛り込みすぎて操作が複雑になると本末転倒です。社内のニーズに合わせ、必要な機能を取捨選択して導入することが大切です。後述でもお伝えしますが、利用する社員にとってシンプルで使いやすい設計にすることが、結局は活用促進の鍵となります。

一般的に次のような機能があると便利です。

お知らせ・掲示板機能

社内向けのニュースや通達を掲示板として掲載する機能です。会社からの公式発表やイベント案内などをトップページに表示し、社員全員に周知できます。掲示板にコメント欄を設ければ、発信に対する質問やフィードバックを受け付けることも可能です。わざわざ全社員を集めて会議をしなくても、オンライン上で情報共有と議論ができるようになります。

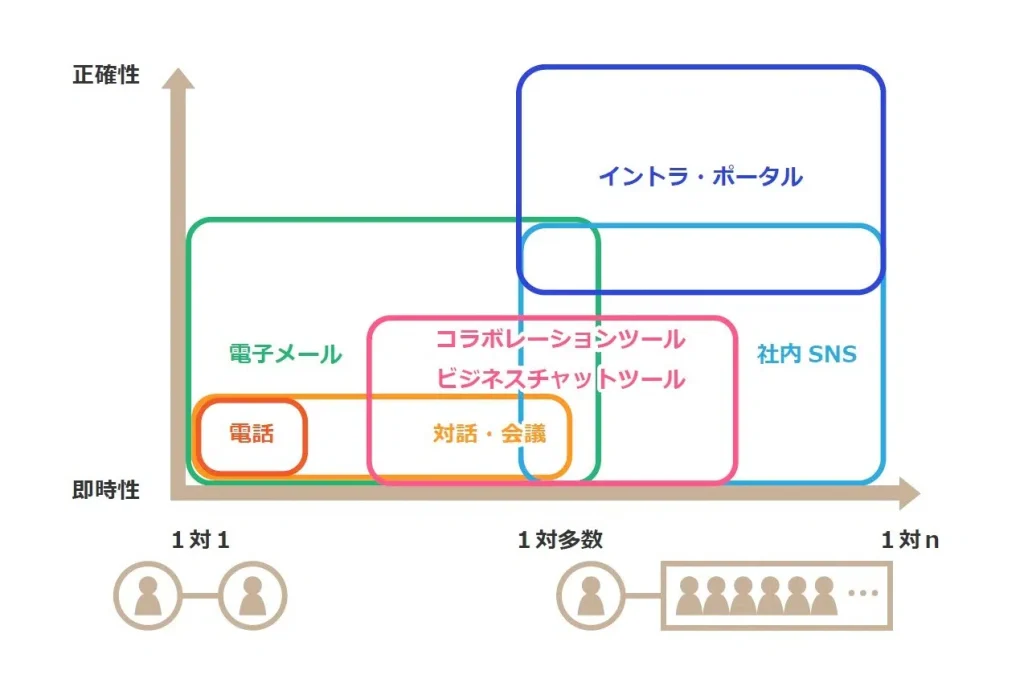

社内SNS・チャット機能

社員同士が気軽にコミュニケーションできる機能です。掲示板より自由度が高く、チャット形式でリアルタイムに意見交換できます。部署を横断したコミュニティやサークル的な使い方もでき、メールよりカジュアルに情報共有できる点で人気です。最近はビジネスチャット(TeamsやSlack)とポータルを連携させて使うケースも増えており、従業員エンゲージメントの向上に役立ちます。

ドキュメント管理・ナレッジ共有

社内規程、マニュアル、技術資料、FAQ集など、社員が閲覧すべきドキュメントを集約する機能です。フォルダ構造やタグで整理し、検索機能で必要な資料をすぐ探せるようにします。ポータル上でドキュメント管理を行えば、最新版を常に共有でき、古い資料参照によるミスも防げます。部署ごとに散在していたファイルをまとめ、社内の「知の倉庫」として活用できます。

ワークフロー(申請・承認)機能

経費精算や休暇申請などの社内手続きをオンライン化する機能です。あらかじめ決められた承認フローに沿って電子申請を回覧・決裁できます。紙の申請書を回すより格段にスピーディーで、過去の申請履歴もデータで残るため確認も容易です。稟議の進行状況が見える化されることで、滞留の防止や承認漏れ防止にも効果があります。

スケジュール・カレンダー共有

社員の予定管理や会議室予約などを行う機能です。各自やチームのカレンダーを共有でき、会議の日程調整もポータル上で簡単に行えます。また、会社全体の行事予定や締切日などもカレンダーで提示すれば、社員が常に確認できます。グループウェアの基本機能でもありますが、社内ポータルに組み込むことで業務スケジュールと情報発信を一体化できます。

勤怠管理・タイムカード連携

出退勤の打刻や休暇管理をオンラインで行う機能です。社員がポータルから出勤退勤を記録すると、勤怠情報が自動集計され総務人事の負担が軽減されます。有給申請や残業申請もオンラインで完結でき、ペーパーレスかつ迅速な勤怠管理が可能です。

プロジェクト管理・タスク管理機能

プロジェクトごとの進捗状況や担当者、タスクの期限などを共有管理する機能です。プロジェクトメンバー全員が最新状況を把握でき、関連部署とも情報共有しやすくなります。チケット管理やガントチャート表示などを備えた専用ツールと連携することで、チームコラボレーションを強化できます。

レポート・BI(業務報告)機能

ポータル上に蓄積されたデータを元に自動グラフ作成やレポート出力ができる機能です。たとえば日報の集計やアンケート結果のグラフ化などがボタン一つで可能になり、報告業務を効率化します。トラブル発生時にもデータを即座に共有・分析でき、迅速な意思決定に役立ちます。

アクセス権限管理・セキュリティ機能

ポータル内の各コンテンツについて、部署や役職ごとに閲覧・編集の可否を設定できる機能です。たとえば経営層向けのお知らせは一般社員から見えないようにする、特定プロジェクトのページは関係者のみに限定する、といった細かな制御が可能です。さらに、ログイン認証やシングルサインオン対応、利用ログの解析などの機能も備えておくと、安心して運用できる社内ポータルになります。

社内ホームページが十分活用されないケースと課題

便利な社内ホームページですが、構築しただけでは必ずしも社内に浸透せず、活用されないケースも見受けられます。よくある課題を事前に理解し対策しておくことが重要です。課題を放置すると、社内ホームページは宝の持ち腐れになってしまいます。

ここでは、陥りがちな失敗パターンを挙げます。

使い方が難しくUIが複雑

機能を詰め込みすぎて画面がごちゃごちゃし、マニュアルを読まないと操作方法がわからないようなポータルでは、社員に敬遠されてしまいます。一度「このサイトは使いにくい」という印象を持たれると、以後アクセスしてもらえず形骸化する恐れがあります。

コンテンツが古く更新されない

最初は情報を載せていても、その後更新が滞って古いお知らせばかり…という状態では社員から信頼されません。閲覧しても有益な最新情報が得られないと判断されれば、誰も見なくなってしまいます。常に最新情報が載っていることが信頼と利用頻度の前提になります。

社内にポータルが乱立している

大企業に多いのが、部署ごとに別々のイントラサイトが乱立し、社員が「どこに何の情報があるか分からない」状態になるケースです。ポータルが複数存在すると逆に不便で、結局社内情報が一箇所に集約されず共有もうまくいきません。利用者視点ではできるだけ一本化されたポータルであることが望ましいです。

デザイン・レイアウトが分かりにくい

情報自体は載っているものの、サイト構造が悪く目的の情報にたどり着けない場合も活用されません。トップページに情報を羅列するだけでは迷子になりますし、検索機能が弱いと必要な資料検索に時間がかかります。情報発信側の都合でカテゴリを細かくしすぎている場合なども要注意です。

利用ルールがなく投稿しづらい

社員から情報発信させたいと社内SNSを導入しても、最初は「何を投稿すればいいか分からない」「書いていいのか不安」と誰も使わない状況に陥りがちです。サンプル投稿やテンプレートを用意せず放置すると、ポータルが単なる空っぽの箱になってしまいます。情報共有のテーマや投稿フォーマットが決まっていないと、社員にとって心理的ハードルが高いままです。

社員への周知・教育不足

せっかくよいポータルを作っても、その存在や使い方が社員に十分周知されていなければ使われません。とくに新入社員や遠隔地の社員などには、ログイン方法や各機能の利用方法をきちんと案内する必要があります。定期的な社内告知や研修がないと、「そんなサイトがあるとは知らなかった」という事態にもなりかねません。

社内ホームページを成功させるためのポイント

では、社内ホームページを有効に機能させ、社員に活用される場にするにはどうすればよいでしょうか。ここでは、計画・構築から運用までのフェーズで押さえておきたい成功のポイントを紹介します。

ポータル設置の目的を明確にし、責任者を決める

まず何より、社内ホームページを作る目的をはっきりさせることが重要です。「何のためにこのポータルを導入するのか」を明確にすることで、掲載すべきコンテンツや必要な機能が自ずと決まります。たとえば「社員への手続き案内を効率化したい」が目的であれば、申請マニュアルやFAQをまとめて掲載し、自己解決を促す場にするといった設計方針が立ちます。逆に目的が曖昧だと内容も散漫になり、結局使われないサイトになってしまいます。

あわせて、そのサイトを誰が運用していくのか責任者を明確化しましょう。情報システム部門や広報、人事など担当部署を定め、更新作業や運用ルール策定の責任を負う人を決めておくことが成功への第一歩です。導入後、「誰もメンテナンスしない」状況を避けるために、最初に運用体制を整備しておきましょう。

目的に沿った要件定義と設計を行う

目的が決まったら、それを達成するために必要な要件を洗い出し、適切な設計を行うことが大切です。闇雲に「あれもこれも」と機能を詰め込むのではなく、目的達成に必要な機能は何か、逆に不要な要素は何かを見極めます。たとえば「社内コミュニケーション活性化」が目的なら社内SNSの導入を検討する、「情報共有不足の解消」が課題ならグループウェアによる一元管理を重視する、といった具合です。

要件定義は簡単ではありませんが、ここをしっかり行うことで成果の出るポータルになります。自社だけで難しければ、制作会社などプロの知見を借りるのも一つの方法です。外部の専門家は第三者視点で必要な要件を提案してくれることもあります。要件を固めず見切り発車すると、構築途中で手戻りが発生し時間や費用が余計にかかる可能性があるため注意しましょう。

社内ポータルは可能な限り一本化し統合する

複数のポータルサイトが乱立する状況はできるだけ避け、社内ポータルは原則ひとつに統合することを目指しましょう。とくに大企業では部署ごとに独自イントラを運用しているケースがありますが、ユーザーである社員にとっては「ここを見ればOK」という統一された玄関がある方が便利です。

どうしても分ける必要がある場合でも、デザインやメニュー構造を統一しておくなど、社員が戸惑わない工夫が必要です。グループ会社が多数ある場合でも、共通ポータル+各社専用ページといった形で、一元的にアクセスできる仕組みにするのがおすすめです。実際、先述の企業事例でも複数イントラを1つに統合したことが成功の大きな要因でした。

誰もが使いやすいシンプルなデザインにする

社内ホームページのUI/UX(ユーザー体験)は非常に重要です。直感的に操作でき、見たい情報にすぐたどり着けるデザインにしましょう。具体的には、トップページに主要メニューを分かりやすく配置し、情報を分類しすぎずシンプルに整理します。企業のブランドイメージに合わせたデザインも大事ですが、最優先は社員が「使いやすい」「見やすい」と感じることです。

レイアウトやナビゲーションは、ITに詳しくない社員でも迷わないように心がけます。可能であればローンチ前にテストユーザーに試してもらい、フィードバックを取り入れて改善するとよいでしょう。操作性の悪いサイトはどんなに内容が良くても敬遠されてしまうため、「誰にでも優しい設計」を目指します。

情報発信の質と鮮度を保つ運用体制

ポータル開設後は、掲載情報の質を常に高く保つ運用が成功の鍵です。社員が「役立つ」「読みたい」と思うコンテンツを揃えましょう。そのためには事前に社員のニーズをヒアリングし、「どんな情報を知りたがっているか」を把握しておくことが有効です。たとえば「総務への質問が多い」と分かれば手続き案内の充実を図る、といった具合に、需要に応じたコンテンツ制作を行います。

また、定期的な情報更新の仕組みを作ることも大切です。担当者を決めてスケジュールを組み、週次・月次で新着記事や更新をチェックする運用をするとよいでしょう。古い情報のまま放置されないよう、更新忘れを防ぐ体制づくりが不可欠です。必要に応じて「更新が◯ヶ月ないページはアラート」などルールを決めてもよいでしょう。常に最新の情報が載っているポータルであることで、社員の信頼と利用頻度は格段に向上します。

社内への周知徹底と利用促進策

せっかくよいポータルを構築しても、社員に使ってもらわなければ意味がありません。社内周知と利用促進にも力を入れましょう。具体的には、新しい社内ホームページを公開する際に全社メールや朝礼などで告知し、使い方ガイドを配布します。初回ログイン方法や基本的な閲覧・投稿の仕方などを丁寧に案内することで、躓きを防ぎます。

リリース直後の数ヶ月はとくに重要です。最初に社員が「便利だ」と感じる体験を提供できれば、その後習慣的に使われるようになります。たとえばローンチ時にコンテンツを充実させ「見る価値がある」サイトにしておく、モデルケースとなる投稿例を用意して社員が真似しやすくする、社内報で特集を組んで活用法を紹介する等の工夫が考えられます。

また、アクセス解析を行い利用状況を把握するのも有効です。どのページの閲覧数が多いか、未読が多い社員はどこか、といったデータを分析し、必要なら追加の周知やコンテンツ改善につなげます。社員の声をフィードバックして継続的に改善することで、ポータルが社内に根付いていくでしょう。

セキュリティ対策とアクセス制限の徹底

社内ホームページには社外秘の情報や個人情報が含まれるため、万全のセキュリティ対策が必須です。します。IP制限をかけ、許可された端末・ネットワークのみ閲覧可能にする企業もあります。

さらに、ポータル内のファイル共有に関しても細かな閲覧権限設定を行いましょう。部署限定資料や特定プロジェクト限定情報は、そのグループのメンバー以外開けないよう設定することで、情報漏えいリスクを低減できます。共有範囲の異なる複数のコンテンツを扱う場合、閲覧制御の設計・テストには時間をかけて慎重に行う必要があります。

加えて、社員一人ひとりのセキュリティ意識向上も重要なポイントです。どんなにシステムで制御しても、社員がうっかり社外で画面を見せてしまった場合や、弱いパスワードを使っている場合は危険は残ります。定期的に情報セキュリティ教育を実施し、「社内情報を外に持ち出さない・漏らさない」ルールの周知徹底を図りましょう。啓蒙活動もセキュリティ対策の一部として捉え、IT部門と協力して取り組むと安心です。

社内ホームページの構築方法とツール選定(内製vs外注)

社内ホームページを実際に構築する際には、自社内で作成するか専門業者に外注するか、そしてどのツール・プラットフォームを利用するかという検討が必要です。それぞれの選択肢についてポイントを解説します。

自社内製で構築する場合

自社の情報システム部門やWeb担当者が中心となり、社内ホームページを構築・運用するケースです。最近ではプログラミング知識がなくても使えるノーコードのサイト作成ツールやグループウェア製品が充実しており、内製でも十分高機能なポータルを構築できるようになっています。

内製のメリットは、自社の必要な機能だけを取捨選択できる柔軟性と、外注費用を抑えられるコスト面の利点です。また、自社スタッフが運用方法を熟知するため、ちょっとした更新や改修を素早く行えるフットワークの軽さもあります。

一方デメリットとして、社内にノウハウがないと最初の構築に時間がかかり難易度が高い場合があります。また担当者の異動や退職で運用知識が失われるリスクも考慮が必要です。そうした場合でも、最近は各種クラウドサービスやパッケージを活用することで比較的簡単に構築可能になっています。次項で述べるような市販の社内ポータル構築ツールをうまく使いこなせば、内製でも品質の高いポータルサイトを実現できるでしょう。

外部の制作会社に委託する場合

Web制作会社やITベンダーに社内ポータル構築を外注する選択肢です。要件定義からデザイン、システム開発までプロに任せられるため、自社リソースが足りない場合や凝った機能を実装したい場合に適しています。

外注の際に注意したいのは、制作会社が社内イントラ環境の特殊性を理解しているかという点です。一般的なWebサイト制作実績が豊富でも、社内ネットワーク固有の制約(たとえば古いブラウザの利用、ネットワーク分離の有無など)に不慣れな会社もあります。そのため、発注前に自社のイントラ環境や利用技術について十分情報提供し、認識齟齬をなくすことが大切です。ネットワークやインフラ要件の確認を怠ると、開発後半で「社内からアクセスできない」「動作が遅い」等の問題が発覚し、手戻りが発生してしまう恐れがあります。

制作を開始する前に、自社イントラの特殊要件を洗い出し、制作会社と共有するようにしましょう。たとえば「社員は全員Windows10+IE11環境」「社外からは原則アクセス不可」「Active Directory連携が必要」等、要件を予め伝えておけば、相手も適切な設計を行えます。場合によってはプロジェクト開始前に技術要件の打ち合わせ(キックオフ)を綿密に行うと安心です。

外注する場合のもう一つのポイントは、ベンダー選定です。社内ポータルの実績があるか、導入後のサポート体制はどうか、費用対効果は見合うかなどを総合的に判断しましょう。単なる構築だけでなく、運用フェーズで相談に乗ってくれるパートナーであれば長期的に心強いです。

社内ホームページ構築に利用できる主なツール

次に、実際に社内ホームページを作成・運用するための代表的なツール・サービスを紹介します。自社のIT環境や予算に合ったものを選ぶ参考にしてください。

Microsoft SharePoint(Microsoft 365)

Microsoftが提供するクラウド型の社内ポータル/情報共有サービスです。Microsoft 365(旧Office 365)に含まれるため導入しやすく、WordやExcel、Teamsなど他のMicrosoftアプリとの連携がスムーズなのが最大の特徴です。社内共有用のポータルサイト構築から、一般公開サイトまで幅広く作成でき、複数人でドキュメントを同時編集、社内Wikiのように使うといったことも可能です。デザインの自由度は高くありませんが、テンプレートを使って手軽にサイトを作成できるため、IT部門で内製する際にも扱いやすいです。ユーザー数に応じた課金ですが、Microsoft 365全体の定額料金内で運用できるためコストを抑えられるのもメリットです。

【豆知識】

なお、Webサイト制作の効率化を目指すのであれば、「Microsoft SharePoint」の利用が効果的です。Microsoft SharePointでは社内で必要とするファイルや情報を1カ所に集約できるため、組織内のコミュニケーションや業務を円滑にすすめることが可能です。また、Microsoft SharePointは定額で運用できるため、コストも抑えられるなどのメリットがあります。テンプレートなどを用いて手軽にWebサイトを作ることができるため、社内で制作・運用する際にもおすすめです。

Googleサイト(Google Workspace)

Googleが提供するWebサイト作成ツールで、Google Workspaceに含まれます。直感的な操作で簡単にページを作れるのが特徴で、専門知識がなくてもドラッグ&ドロップで社内サイトが構築可能です。GoogleカレンダーやGoogleドライブとの連携がよく、部署カレンダーの埋め込みやドキュメント共有も容易です。

複数人で同時編集もできるため、チームでコンテンツを作成するのにも向いています。ただしページ階層は5階層までなど制約もあり、凝ったデザインや高度なカスタマイズには不向きです。小規模でシンプルなポータルを低コストで作りたい場合に適しています。

国産グループウェア製品(desknet’s NEO、サイボウズなど)

国内ベンダーのグループウェアには、ポータル機能が充実した製品が多くあります。たとえばdesknet’s NEOはグループウェアとしてスケジュールやワークフロー機能を備えるだけでなく、トップページを自由にカスタマイズできるポータル機能を持っています。自社内にサーバーを立てて運用するパッケージ型やクラウド型など選択肢があり、中堅・大企業から官公庁まで幅広い導入実績があります。

国産製品は日本企業の業務慣習に合わせた細かな設定が可能で、サポートも日本語で受けやすい利点があります。すでにグループウェアを導入済みならそのポータル機能を活用する形で社内ホームページを構築するのもよいでしょう。代表的なものにサイボウズのGaroonや、Microsoft Exchange/SharePointの国内向け製品などがあります。

オープンソースCMS(WordPress等)

一般的なWebサイト構築で広く使われるCMS(コンテンツ管理システム)を社内ポータルに流用するケースもあります。中でもWordPressは世界的に利用者が多く豊富なプラグインがあり、社内向けサイトの構築も可能です。操作が簡単で情報の追加・更新がしやすく、デザインの自由度も高いのが魅力です。オープンソースなのでソフトウェア自体は無料で利用でき、コストを抑えたい場合に適しています。

一方で、WordPressなどはその人気故にハッカーから狙われやすく、セキュリティ対策に注意が必要です。基本的なIT知識が社内になければ、導入や保守を支援してくれる外部業者と組んで、運用・更新だけ自社で行う形も検討するとよいでしょう。

その他の専用サービス

社内ポータル特化のクラウドサービスもいくつか存在します。たとえばJiraやConfluence(Atlassian社)はプロジェクト管理やWiki機能に強みがありますし、NotePMなど社内Wikiツールを発展させたポータルもあります。また最近ではSharePointとTeamsを統合して社内ポータルをTeams上に表示できる「Viva Connections」(Microsoft Vivaの一部)など、新しいソリューションも登場しています。自社のIT戦略に合ったサービスを選ぶことが重要です。

いずれのツールを選ぶにせよ、自社の目的に合致しているかを基準にしましょう。「すでにMicrosoft 365を使っているからSharePointを活用」「Google主体の環境だからGoogleサイト」「細かいカスタマイズが必要だから自社開発+WordPress」など、それぞれメリットがあります。ツール選定で迷った場合は、実際にトライアル版を触ってみたり、導入企業の事例を調べてみるのがおすすめ>です。

自社だけでは実現が難しい要件がある場合は、遠慮なく専門会社に相談してみてください。自社にピッタリのツールを選び、効率的に社内ホームページを構築しましょう。

Microsoft 365を活用したワンストップ社内EXの向上

従業員が一つのプラットフォーム上で情報を見つけ、共有し、意見を発信できる環境は、企業のエンゲージメント強化に欠かせません。Microsoft 365の統合的な機能を活用すれば、部署や勤務地にとらわれない双方向のコミュニケーションと従業員体験(EX)を高める環境が実現できます。

社内向けWebサイト(イントラネット)とチャットや社内SNSを組み合わせることで、会社から社員への一方向の情報発信だけでなく、社員同士や社員から経営陣への意見交換もスムーズに行えるようになります。その結果、リモートワーク下でも場所の壁を越えたつながりが生まれ、従業員のエンゲージメント向上と定着率の改善が期待できます。

ワンストップで情報共有と対話ができる統合基盤

Microsoft 365には社内EXを向上させるさまざまなサービスが含まれており、それらを連携させることで従業員にとって使いやすい統合基盤を構築できます。たとえばSharePoint Onlineを使えば社内で必要なファイルや情報を1カ所に集約でき、組織内の情報共有と業務を円滑に進めることが可能です。Microsoft Teamsは日常業務のハブとしてチャットやオンライン会議の場を提供し、部署間の壁を越えた迅速な相談や意思疎通を実現します。

さらにTeams上にViva Connectionsアプリを導入すれば、SharePointベースの社内ポータルサイトをTeamsから直接閲覧できるため、従業員はアプリを切り替えることなく社内ニュースや業務情報にアクセスできます。日頃から業務で利用するTeamsに社内ポータルが組み込まれることで、情報発信側も閲覧側も利便性が高まり、社内情報の到達率が向上します。

双方向コミュニケーションと社員参加を促す仕組み

組織全体での双方向の情報共有にはMicrosoft Viva Engage(旧称Yammer)が役立ちます。Viva Engageはオープンな社内掲示板のような感覚で利用できる社内SNSで、部署や役職の枠を超えて社員が情報発信・意見交換できる場を提供します。経営層からのメッセージ発信にも活用でき、まさに社内コミュニケーションの基盤となるツールです。

たとえば社内報(イントラネット上の社内ニュース)をSharePointで公開した際、その記事に対するコメントや「いいね!」をViva Engage上で促す仕組みを取り入れると、社員同士の活発なコミュニケーションにつながります。

ある企業の事例では、社内SNSとしてViva Engageを導入した当初は利用が伸び悩んだものの、IT部門主導の活用促進策や経営トップの積極参加によって、現在は10万人以上の社員が日常的に情報共有や意見交換に使うプラットフォームへ成長しています。社内SNS上で経営トップがビデオメッセージを発信し、従業員が自発的にコミュニティを作ってアイデアを出し合う風土が生まれるなど、組織文化の変革にまでつながった成功例です。

このようにViva Engageを活用して経営層と現場従業員の距離を近づけ、誰もが意見発信しやすい環境を整えることが、双方向コミュニケーション活性化の鍵となります。

リアルタイム共同編集によるコラボレーションの深化

Microsoft Loopのような最新のコラボレーションツールも、社内EX向上に大きく寄与します。Loopを使えば複数のメンバーがリアルタイムで同じドキュメントを同時編集できるため、部門横断プロジェクトや社内報記事の作成プロセス自体の効率化・高度化が期待できます。従来は部署ごとに分担して作成していた企画書や社内コンテンツも、Loop上で一つに統合して共同編集すれば、常に最新の情報を全員で共有しながら仕上げることが可能です。

このようなリアルタイム共同作業により、社員一人ひとりがコンテンツ作りに参加しやすくなり、自分の意見や知見が反映される実感を得られるため心理的なエンゲージメントも高まります。部門の垣根を越えたコラボレーションは組織内のサイロ化を防ぎ、社員同士の信頼関係構築にもつながります。

業務フローの自動化による情報伝達の強化

Microsoft 365にはPower Automateに代表される業務自動化ツールも備わっています。これらを活用すれば、情報発信やコミュニケーションにまつわる定型業務をワークフロー化・自動化でき、担当者の手間を大幅に削減できます。

たとえば、社内ポータルに記事を掲載した際に自動でTeamsのチャネルやViva Engageに通知を送り社員に周知したり、アンケートフォームの結果を集計して関係者に共有したりといった処理を自動化できます。実際に、Web社内報をSharePoint Onlineで構築している企業の多くがPower Automateで記事公開のフロー通知や締め切りリマインドを自動化し、担当者がクリエイティブな業務に集中できる時間を創出しています。

こうした自動化により「伝えるべき情報が確実に届く仕組み」を整えることは、社員の情報アクセス機会を増やしエンゲージメント向上に直結します。さらに、ルーチン作業を省力化した分のリソースを使ってコンテンツ内容の充実や双方向企画(コメント募集キャンペーン等)に注力できるようになれば、社内コミュニケーションはますます活発化するでしょう。

Microsoft 365が提供する各種ツールを連携活用することで、社員が必要とする情報に素早くアクセスできると同時に、自ら発信・交流できるワンストップの社内プラットフォームを実現できます。従業員体験を重視したこの統合基盤上では、社員一人ひとりが会社のできごとを「自分ごと」として捉えやすくなり、積極的な参加意識が生まれます。トップダウンの情報共有とボトムアップの意見発信が融合した社内コミュニケーションは、社員のエンゲージメントを着実に高め、ひいては企業全体の活力と業績向上にも寄与するのです。新しいデジタルツールも積極的に取り入れながら、自社の社内EXプラットフォームを社員が主役の双方向コミュニケーション空間へと進化させていきましょう。

まとめ:社内ホームページを活用して組織活性化へ

今回は、組織活性化のための社内向けWebサイト(社内ホームページ)について、特徴や導入メリット、構築・運用のポイントまで幅広く解説しました。社内ホームページは社員限定の情報共有サイトであり、現代の働き方において重要な役割を果たすツールです。

導入背景として情報量増大やリモートワーク普及がある中で、社内ポータルを整備することはスムーズな情報共有とコミュニケーション活性化に直結します。本記事でご紹介したように、成功のためには目的設定から運用ルールまで計画的に取り組むことが大切です。簡単な操作性と使いやすさ、そして定期的な情報更新とセキュリティ対策を両立させることで、社員にとって「なくてはならない」社内ホームページへと成長していくでしょう。

そして、社内ホームページは単なる情報発信の場ではなく、社員のエンゲージメントを高め行動変容を促す社内メディアとして機能させることが理想です。単に情報を載せるだけでなく、社員が興味を持ち関与したくなるコンテンツ作りが問われます。

ソフィアからの提案

また、社内用Webサイトを制作する際は、会社として伝えなければならない情報をいかに社員の興味・関心に関連付けて発信できるかが問われます。ソフィアでは社員の本音を引き出す「社員調査設計・実施サポート」や「社内用Webサイトの体制構築・改善サポート」などを行っており、ただ情報を発信するだけでなく、社員の心を動かし、行動変容に結び付けるようなメディア・コンテンツの制作に力を入れています。

ソフィアは、社内向けWebサイト制作の豊富な実績を活かし、組織活性化に向けた課題解決をお手伝いします。単なる技術提供に留まらず、社員の声を引き出しながら御社に最適な社内ホームページの構築・運用をサポートいたします。社内ホームページの新規構築やリニューアル、運用改善に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。社員に毎日使われる社内ポータルを一緒に実現しましょう。お気軽にご相談ください。