DX人材とは?求められる役割・スキルやマインドセット、育成・確保のポイントを徹底解説

最終更新日:2025.11.03

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なる業務プロセスのデジタル化ではありません。製品やサービス、ビジネスモデル自体を変革し、業務や組織、企業文化・風土まで変えて競争優位性を確立する取り組みです。しかし「DXをどう進めればいいのか分からない」と困惑する企業も少なくないでしょう。

本記事では、DX成功の鍵を握る「人材」に焦点を当てて解説いたします。

なぜ DX が重要なのか?

これまでの日本企業のDXは、業務効率化や生産性向上が中心でした。これらは既存の業務にデジタル技術を組み込みやすく、成果が見えやすい取り組みです。

しかし技術変革の激しい時代に適応するため組織やビジネスモデル自体を変革し、常に変わり続けられる体制を作ることが求められます。経済産業省は「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とDXを定義しています。

つまり、DXとは、これから加速度的に起こりうる変化に適応できるよう、デジタル技術を活用して、企業のあり方やビジネスのあり方を変革していくことと言えるでしょう。言い換えれば、DXは単なるデジタル化(ペーパーレス化や商談のオンライン化など)ではなく、企業改革であることを認識しておかないと、誤った人材ばかりを集めてしまうことになりかねません。

その実現には従来とは異なる発想やスキルを持つDX人材が不可欠です。

参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0 」

DX人材とは何か?

DX人材とは、その名の通りデジタルトランスフォーメーションをリードし実行する人材のことです。単にITに詳しいだけではなく、デジタル技術を活用して自社ビジネスを変革する推進力を持った人材を指します。

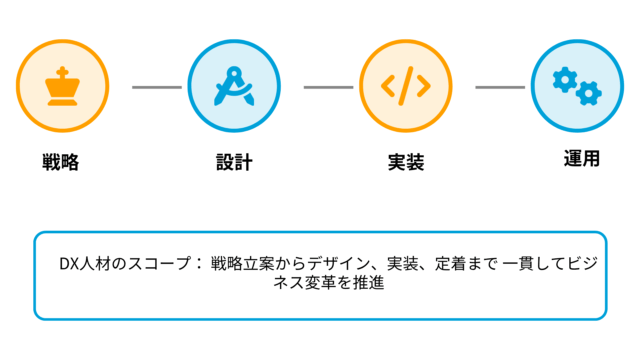

例えば新しいサービスやビジネスモデルの企画立案から実行までを担い、組織横断的にDXを推し進める役割です。平たく言うと、DXの実行は、戦略策定、施策策定、商品やサービスのデザイン・構築、全社的な取り組みとしての波及など多岐にわたり、それらを部分的にでも担う人材は、DX人材と言えるでしょう。

DX人材にはどんな役割・種類があるのか?

DX推進は一人では成し遂げられず、様々な専門役割のメンバーがチームとなって進める点を押さえておきましょう。独立行政法人IPAの提言では、DXを推進する人材像として以下の6つの役割が挙げられています。

それぞれ担う範囲や必要なスキルが異なりますが、すべてのDX人材を確保することは非常に難しいものの、チームには誰一人として欠かすことができません。

プロデューサー

DX実現を主導するリーダー格の人材です。CDO(Chief Digital Officer)やDX推進責任者など経営層に近い立場で、DX戦略の策定、全社的な調整、企業文化の変革まで担います。デジタルとビジネスの双方に精通し、将来を見据えた戦略思考とビジョンを示すリーダーシップが求められます。

ビジネスデザイナー

DXやデジタルビジネスの企画・推進を担う人材です。DX戦略にもとづき、新規ビジネスモデルや業務プロセス、サービスを立案し、各施策の遂行に責任を持ちます。

具体的には、DX戦略に基づいて、新規ビジネスモデルやビジネスプロセス、商品・サービスといったDX施策を立案し、個別施策が遂行されることに責任を持ちます。スクラム(アジャイル開発のフレームワーク)の構成メンバーである、プロダクトオーナーやスクラムマスターなどの役割も含まれ、様々な構築メンバーを統括して推進する役割も担うため、マネジメントスキルやコミュニケーションスキルも欠かせないでしょう。

自社の業務を深く理解しつつデジタル技術のトレンドを研究し、社内外の関係者をまとめるマネジメント力も必要です。

UXデザイナー

DXで生み出されるサービスやシステムのユーザー体験を設計する担当です。顧客や社内ユーザーがデジタルツールを違和感なく使え、価値を享受できるよう、UI/UXデザインや利用プロセスを設計します。

デザイン思考のスキルやユーザー視点に立った改善能力が求められ、DXによる新しいサービスの使いやすさを左右する重要な役割です。

アーキテクト

デジタルビジネスに関するシステム全体を設計できる人材です。業務とITをつなぐグランドデザインを描き、DX施策で実現したいことを技術面でどう形にするか決定します。

換言すれば、DX戦略やDX施策として明確になった”取り組みたいこと”の具体的な実現方法を決定していくのです。何らかのシステムを導入するにあたっては、表面的な機能だけでなく、システム全体最適の観点から非機能面(性能・拡張性・セキュリティ・運用保守性・移行性・可用性など)も考慮する必要があります。

それらを踏まえて、まずはシステムにどのような機能を持たせるか、どの技術でどの機能を実現するかなどを決定する必要があり、デジタル全般(IoTやAIなど先端技術、通信技術、セキュリティ、デバイスなど)の深い知識と、業務理解の両方が求められます。

IoTやAI、クラウドなど最新技術に精通し、業務理解との両方を備えた高度な知見が求められます。

データサイエンティスト/AIエンジニア

高度なデータ分析やAI・IoT等の先端技術に精通した人材です。膨大なデータから有用なインサイトを導き出し、ビジネスに活かすことが期待されます。

「データサイエンティスト」には、高度な分析技術を活用して、莫大なデータの中からインサイトを創出することが求められます。あらゆる行動がデジタル上に記録される時代において、ユーザーのニーズや行動特性を探る鍵となり、統計学的なスキルだけでなく、トレンドを把握し、ビジネスを理解することも必要です。

「AIエンジニア」とは、AIだけでなく、IoT、ロボティクス、ブロックチェーン、AR/VR、クラウドなど、ビジネスに変革を起こしうる新しいデジタル技術の、技術的知見を持った人であると考えられます。それら技術の知見(一般原理や特性、開発手法など)だけでなく、自社のビジネスへの応用アイディアを出すスキル、実際の開発段階ではチームとのコラボレーションスキルも必要となるでしょう。

一言でいえば、統計学や機械学習の知識に加え、ビジネス理解やチームで協働するスキルも必要です。またAIエンジニアはAI以外にも様々な先端IT技術の知見を持ち、ビジネスへの応用アイデアを提案・実装できる人材と言えます。

エンジニア/プログラマー

DXのためのシステム開発やインフラ構築を担う人材です。ソフトウェア開発、ネットワーク、データベースなどIT実装全般のスキルを持ちます。

既存のIT技術者が中心ですが、その専門性ゆえに他職種の視点やビジネス理解が不足しがちな面もあります。したがって、チームの一員としてDXの全体像や目的を共有し、自分の役割の「DXとはどんなもので、なぜ自分がチームに参画し、何が果たすべきミッションなのか」を理解してもらうことが大切です。

技術に特化した人材であってもビジネスリテラシーや他部門との協働スキルが求められる点は他のDX人材と共通しています。プロデューサーやビジネスデザイナーなどビジネス系の人材もテクノロジーリテラシーは求められ、逆に、アーキテクトやデータサイエンティスト、エンジニアにもビジネス理解やコラボレーションスキルなど、ビジネス系のスキルが求められています。特定のスキルや経験があるだけでは十分でなく、自身の役割に応じたスキルを高めていくことはもちろん、専門以外のスキルとリテラシーを持った人材がより一層重要性を増していると言えるでしょう。

ここまで、多様な専門人材が協働することでDX推進チームが構成される様子を見てきました。現実にはこれら全員を揃えるのは難しいですが、それだけDX推進には幅広い役割・スキルが必要だということです。では、自社にどの役割のDX人材が足りないのかを明確にし、不足分をどう補うか戦略を立てることがDX推進の第一歩になるのではないでしょうか。

DX人材はなぜ不足しているのか?

「DX人材が不足している」と言われますが、その実態はどの程度深刻なのでしょうか。IPAの調査によれば、DX推進について約7割の企業で人材が不足していることが明らかになりました。

中でもビジネスデザイナーは75%の企業で不足しており、DX戦略を企画立案できる人材が特に足りていない状況です。また、IPAが公開した「IT人材白書」によると約9割の企業がIT人材の”量”と”質”が不足していると感じています。この「IT人材」にはエンジニアやデータサイエンティストなどが含まれ、DX人材の中でもテクノロジー系の人材不足が顕著だと言えるでしょう。

参考: IPA「IT人材白書」

人材不足の構造的要因

なぜこれほどDX人材が足りないのでしょうか。大きな要因の一つは、IT人材がユーザー企業ではなくIT企業に偏在している構造です。

これまで多くの企業は基幹システム開発などIT業務を外部のSI企業に委託してきたため、社内にITスキルを持つ人材が蓄積されにくい歴史がありました。その結果、ビジネスを深く理解した社内の人材がDXをリードするにも限界があるのです。

さらに、世界的なデジタル人材需要の拡大により人材獲得競争が激化していることや、社内のIT部門が「コストセンター」と見なされ必要な投資や人材登用が後手に回ってきた経営上の課題も指摘されています。

2025年の崖とレガシーシステムの問題

加えて、従来のIT人材の高齢化・退職による人材減少も無視できません。経済産業省は2025年までに国内のIT人材不足が約43万人規模に達すると試算しています。

「2025年の崖」とは、日本企業のシステムの問題解決や経営改革がおこなわれなかった場合、2025年以降に最大12兆円/年の経済損失が生じるとする問題のことです。経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」のなかで言及されています。

この問題に対応できなかった場合、デジタル競争での敗北や既存システムを利用する際の維持管理費用の高額化を招くリスクが大きいとして、2025年の崖が現実とならないよう競争力の強化が求められています。ITを担う人材が減ることでシステムの刷新ができなくなり、レガシーシステムをそのまま使い続けることになります。結果として2025年には21年以上経過したレガシーシステムが約6割になると指摘されています。2025年の崖が現実とならないようDX推進などの対策が求められています。

レガシーシステムを知るベテランがいなくなり、かつ新しいDX分野のスキルを持つ人材も育っていないという「人的資源の崖」に直面しつつあるのです。

総じて、DX人材の不足は量的にも質的にも深刻であり、企業はこの課題に迅速に対応する必要があります。では次に、不足するDX人材をどのように確保していくか、具体策を見ていきましょう。

参照:経済産業省「DXレポート」

DX人材の育成と採用はどう進めるべきか?

DX人材は引く手あまたのハイパフォーマーであり、慢性的な人材不足も相まって確保が難しくなっています。しかし、ここで諦めてしまうと自社のDX推進は一向に進みません。先述の通り手を尽くしてDX人材を確保する必要があります。

自社に適したDX人材を確保するには、大きく分けて「社内で育成する」か「社外から採用する」か、そして「外部の力を借りる」という3つの方法が考えられます。

社内人材の育成(リスキリング)

DXは現場の業務改革でもあるため、できる限り自社の社員がDXをリードすることが望ましいとされています。その鍵となるのが既存社員のリスキリング(学び直し)です。

たとえばIT部門の社員には高度なデジタルスキル習得の機会を与え、先端IT人材への転換を促します。システム部門のメンバーは、高いデジタルリテラシーを保有しており、より高度なデジタルスキルを仕込むことで、先端IT従事者への転換が見込まれます。ここでは、デジタル人材を指導できる人材を育て継続的にデジタル人材を社内から増やせるような仕掛けを作ることも必要になります。

また、ビジネススキルを習得してもらえば、デジタルに精通したDXのリーダーにもなり得る可能性を秘めています。システム部門以外の人材についても、デジタル技術の機能概要(基本的な仕組みと何ができるのか)を習得させ、プロジェクトをリードする経験を積ませることで、DXプロジェクトのリーダーへとなる可能性を秘めています。

具体的には社内外の研修、ワークショップ、OJT(現場研修)、オンライン学習など座学と実践を組み合わせた体系的な研修が有効です。社内人材のリスキリングは、座学と実践の両輪で学習することが望ましく、具体的には、ワークショップ、座学、OJT研修、現場視察、コーチング、オンラインでの自己学習などが考えられるでしょう。

一方、IT部門以外の社員にも基本的なデジタル技術の知識やプロジェクト推進の経験を積ませることで、将来的にDXプロジェクトリーダーになり得ます。リスキリングは短期で成果が出るものではなく年単位の取組になりますが、社内にデジタル人材を継続的に増やす土壌を作る意義は大きいでしょう。

中途採用による即戦力の獲得

育成には時間がかかるため、即戦力が必要な場合は経験者を中途採用することも重要です。しかし、既存社員のリスキリングは直ぐに成果が出るものではなく、年単位で時間がかかる場合もあります。即戦力が必要な場合は、中途採用の必要も出てくるでしょう。

中途採用でDX人材を獲得するには、不足している役職ごとに人材要件(スキル・経験・マインド・行動特性など)を明確にし、選考でどのように見極めるのかを決めておく必要があります。DX人材を採用する際は、まず不足している役割ごとに求めるスキル・経験・マインドなどの人材要件を明確化し、選考でどう見極めるか基準を定めておく必要があります。

また、先端IT人材は、採用したい企業も多く競争率が高いため、魅力的な条件を提示してアピールしていくことも重要となるでしょう。DX人材は各社が採用競争を繰り広げているため、魅力的な処遇や条件を提示してアピールすることも欠かせません。

新たな報酬制度の導入事例

実際に新たな報酬制度でDX人材確保を図る企業も出ています。例えば株式会社NTTデータでは、専門性の高い人材を市場価値に見合う報酬で迎える「Advanced Professional(ADP)制度」を開始しました。ADP制度では役割給+業績給という仕組みで成果に応じて報酬上限がなく上がり得る設計とし、年収2000万円以上も可能としています。

高待遇で採用を強化する動きですが、重要なのは自社が求める人物像を具体化し、それにマッチする人材を見極めて採用することです。採用担当者が描くビジョンを候補者に伝え、候補者も自分がそのビジョンに合致するか判断できるようにする必要があります。そうしないと入社後にミスマッチが発覚し、お互い不幸になってしまう可能性があります。

DX人材の中途採用では、ポジションや報酬だけでなく、入社後の活躍イメージを共有しミスマッチを防ぐ工夫が重要です。

外部リソースの活用(パートナー企業・ギグ人材等)

自社内にノウハウや人員が不足する場合、外部の組織や人材と連携するのも有効な手段です。先端デジタル技術を取り入れる場合や、一刻も早く推進する必要がある場合は、外部組織との連携を図ることも有効でしょう。その場合、育成や採用のノウハウを社内に蓄積させる取り組みも並行で行なっていく必要があります。

特定の技術に強みを持つプロフェッショナル人材と契約し、一時的にプロジェクトに参加してもらうことも選択肢でしょう。外部人材を活用すれば不足スキルを素早く補い、最新技術の導入スピードを上げられるメリットがあります。

外部人材活用の注意点

その一方で、外部に頼り切りだと社内にノウハウが蓄積されず、協力企業との連携に時間がかかるといったデメリットもあります。一方で、自社のビジネスを理解してもらうのに時間がかかることや、頼り過ぎてしまうと内部にノウハウが溜まらない、各部門との連携がスムーズにいかないといったデメリットも考えられます。

DX自体が「人」と「組織」の変革であることを踏まえると、あくまで主導権は自社側が握りつつ、外部人材に頼る部分と社内で取り組む部分を明確に切り分けることが大切です。外部の力を借りつつも最終的なDX推進力は自社内に残すというバランス感覚が必要でしょう。

ここまで、社内育成・中途採用・外部活用の3方向からDX人材の確保策を見てきました。自社の状況に応じてこれらを組み合わせ、人材戦略を講じることが現実的です。例えばまずは即戦力を採用で確保しつつ、中長期的には社内で人材を育成し、必要に応じ専門知見は外部と協働する、といったハイブリッド戦略も有効でしょう。

重要なのは、人材戦略とDX戦略を一体で考え計画することです。では次に、確保したDX人材が最大限力を発揮し定着するための組織作りについて考えてみましょう。

DX人材が活躍・定着するために組織文化はどうあるべきか?

結局のところ、DX推進において本当に変えるべきは組織文化だと言えます。どんなに優秀なDX人材を採用しても、受け入れる組織側の文化・風土が変わらなければその人材は力を発揮できません。育成の場合も同様で、どれだけ研修の機会を与えても組織文化が変わらなければ人が育つことはありません。

DX人材は新しい価値創造に挑む存在ですから、変化に対する抵抗が強く現状維持に固執するような企業風土ではDX人材は定着しませんし、DXの取り組みも進みません。逆に言えば、DX人材が「この会社なら自分の力を活かせる」「ここで働き続けたい」と思える環境づくりこそがDX推進の土台となります。

多くの企業がDX推進の第一歩として組織文化改革に着手しているのもそのためです。

DX人材に「選ばれる企業」になるための取り組み

では、具体的にどのような職場環境・制度がDX人材の活躍と定着につながるのでしょうか。NTTドコモの提言では、DX人材に「選ばれる企業」になるための取り組みとして次のようなポイントが挙げられています。

成長機会の創出

先進技術を活用した新規事業への挑戦や海外での経験など、DX人材がキャリア形成に役立つ成長の機会を提供します。

人事制度の変革

専門性や成果を正当に評価する報酬制度に変更し、相対評価のランク付けや画一的な昇進制度を見直します。

企業文化の変革

トップダウンではなく現場も巻き込んでアジャイルにプロジェクトを進められる風土や、データに基づき意思決定を行う文化を醸成します。

働き方の柔軟性向上

フレックスタイム制やリモートワーク、副業OKなど、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を認めます。

継続学習の支援

社内外の研修受講を促進したり、自己学習を評価する仕組みを整え、常にスキルアップできる環境を構築します。

このような環境整備が進んでいる企業ほど、DX人材にとって魅力的な職場となり得ます。

組織コミュニケーションの課題

実際、弊社ソフィアの調査では約8割の企業が社内コミュニケーションに問題を感じているという結果が出ています。中でも「ツールの使い方教育不足」(33.6%)「旧来手段の利用習慣」(25.6%)「新ツール導入への抵抗感」(24.0%)といった社内の文化・習慣に起因する課題が上位を占めました。

これは、多くの企業でデジタル活用や部門間連携の文化が根付いておらず、DXを担う人材が活躍できる下地が十分でないことを示唆しています。

まずは自社の組織風土を点検し、DX推進にふさわしい環境になっているか見直すことが肝要です。高度IT人材の採用や新人育成も重要ですが、それ以上に、DX推進をなんとしても実現しようとする強固な組織づくりが最初に行われるべきです。

人事制度を変え、卓越したスキルを持った人材を採用しても、組織文化が変わらなければ彼らが能力を発揮することはできません。これは育成の場合も同様です。自社でDXを成功させたいなら、まず全社一丸となってDXに取り組もうという気運の高い組織を作れているかを考えてみてください。

まとめ

DX(デジタルトランスフォーメーション)の成功において、人材は最も重要な要素の一つです。DX推進の成功には人材の確保と同時に、その人材が活躍できる組織づくりが不可欠ということです。自社のDX戦略を見直す際は、人材戦略と組織文化の変革を一体で考え、全社一丸となってDXに取り組む環境を整えることから始めてみてはいかがでしょうか。

DXは技術の導入だけでなく、人と組織の変革でもあります。この視点を忘れずに、着実にDX人材の確保と育成に取り組んでいきましょう。

関連サービス