チームワークの意味や高める方法は?ビジネスにおいて重要視される理由とチーム構築のポイント!

最終更新日:2023.08.18

目次

映画やマンガ、小説、スポーツ等においては、チームワークを題材にする作品は多くあります。古いアメリカの映画の「がんばれベアーズ」や日本の漫画の「ワンピース」、また最近のスポーツでは「侍ジャパン」など、この多様な個性の集まりが、何か目的において一つなるという物語は人々を熱狂させ憧れの対象にすらなります。このように、人々は自分以外の人とコミュニケーションをとりながら協力し、何か大きなことを達成するというチームワークを根本的に求めている証拠でしょう。

しかし現実はどうでしょうか。学校や友人、家族等の多種多様なチームワークにおいて、自分以外の人とコミュニケーションをとり、協力しあう活動には、苦労と苦悩は枚挙の暇がありません。ビジネスでも同じであり、人間関係、コミュニケーションの問題、失敗への責任問題、成果と人間関係の相克、うつ病の原因など、現実ではチームワークは成果を産み出すものではなく、問題を生産する装置にすらなってしまっています。

そこで今回は、ビジネスにおいて、チームワークの意味や定義、チームワークを高める方法、そしてチームワーク構築のポイントの詳細に迫っていきたいと思います。

営業チーム、開発チーム、プロジェクトチーム、委員会、そして、職場など、多くの協働とコミュニケーションを一番近接し実行する集まりであるチームに悩みは尽きません。

そこで今回は、ビジネスにおいて、チームワークの意味や定義、チームワークを高める方法、そしてチームワーク構築のポイントの詳細に迫っていきたいと思います。

チームワークの意味は?

「チームワーク」とは、組織に所属する人たちが共に目標を達成するために、協力しながら作業していくことです。直接的に関わり影響し合いながら、各自がそれぞれのスキルや個性を発揮し、やるべき仕事を把握しながらチームに貢献し統合していきます。ビジネスにおけるチームのほかに学校、友人、近所、家族などの人々の集まる集団として語られる表現です。

ビジネスにおいてチームワークによる仕事の実践は、古くは18世紀のアダム・スミスの「分業」から始まります。業務を工程に分割し、人々がそれに従事することで生産性が向上するとされています。その後、19世紀頃からフォードによって実践されたフレデリック・テーラーの「科学的管理法」や、大規模な組織の組織構造を論じたマックスウェーバーの「官僚制」などによって、 ビジネスのチームワークの主要な焦点は業務であり、業務を分業するチームを、更に拡大したものが組織になります。つまり、ここに「人」という概念は中心なイシューではありませんでした。

しかし、20世紀前半からは、上記の学者ではなく実務経験を持つ経営者であるアンリフィヨールやチェスターバーナードなどの中から、「人」や「集団」という視点に焦点が移行していきました。つまりは、生産性の源泉として、「コミュニケーション」「規範・文化」「団結心」「モチベーション」などの表現が様々ありますが、「人や集団」が生産性の源泉の大きな要素であることは、現在では否定する事はいないでしょう。従って、チームワークは、構成要素は「仕事・課題・目的」などの対象と「人・関係・風土」などの人間や人々に大別され、相互に影響することでチームワークとして存在しています。

しかし、ここで難儀なことは、「仕事・課題・目的」は、可視化し分業し効率化することが容易な反面、「人・関係・風土」は可視化も分業もできない効率化できないものに直面することになりました。ここに対する研究や実践は発展途上であると言えます。逆に言えば、確固たる正解や支配的概念がない為、創意工夫の余地とイノベーションの種があり、経営や生産性の競争優位として着目されていることも事実です。

「仕事・課題・目的」など対象に関する科学的かつ実用的なフレームワームやツールは、PDCA、KPT、WBS、MBOなどあらゆるビジネス領域に発展し成長してきました。これは、如何に分業を最適化し構造化するという点において発展してきたとも言えます。

一方で、「人・関係・風土」など人間や集団に関しては、人間に対する探求は古代から存在していました。ドイツの哲学者のハンナ・アーレントはチームワークについて「人間関係の網の目」と述べていたり、また、元マサチューセッツ工科大学(MIT組織学習センター共同創始者)のダニエル・キム氏は「関係の質」が最終的には結果の質に影響を与えると言っています。優秀なプロジェクトマネージャーや管理職が、この「人と集団」とうまく付きあえているのかが成果の影響因子であることは、多くの専門家により重要性が語られており、チームワークは主要テーマです。低業績の営業チームに市場や商品、業務プロセスを変えることなく、リーダーを変えるだけで好業績チームに変化することは、多くの営業幹部が経験しています。転職の少ない日本企業においては、社内の人の「異動」「昇格」など配置や昇格を使って、経営改善を隠然と実施しており、この「人・関係・風土」を重要視されています。

つまり、チームワークの中には、「仕事・課題・目的」という構成要素は、18世紀初頭から現代において科学的かつ立証可能な形でビジネスにセオリーが産み出され一般化されてきました。

しかし、現在のチームワークの焦点は、「人・関係・風土」があり、かつ競争優位の源泉であると言えます。先進国の産業構造は、物的資本から人的資本へ変化しており、生産機械など物的資本が産み出す価値よりも、デジタル技術やイノベーションなど人的資本が産み出す価値に投資が移行しています。必然的に、チームワークにおける「人・関係・風土」が投資対象になり、ビジネスにおいてはチームワークや職場の問題は、社員やチームリーダー、経営者の最大関心事項になっています。

企業の関心事が、物的資本から人的資本へ変化したことは、わかりやすく言えば、モノからヒトへの、重心の変化と考えてよいでしょう。リーダーが変わっただけで、業績が変化するということは、その部門が、提供している商品やサービスとは、関係なしに、成果が左右されるということです。

一般的には、企業の業績は、顧客に提供している商品やサービスの質と価格によって、決まると思われています。しかし、インターネットで情報が瞬時に伝わり、ヒット商品のノウハウについて、競争相手がすぐに情報共有してしまう現在では、実はずば抜けた商品やサービスを一定期間独占的に、市場に流すことが難しい時代であるとも言えます。

商品やサービスの質や価格で勝負する時代はとっくに終わっています。今は消費者の感性に訴えかける時代であり、いわば感性こそ、商品であると言ってもいい時代です。その感性が、自由に発露するためには、円滑でダイナミックなチームワークこそ、鍵となります。

これは物的なモノでは価値提供できず全て人的なスキルによるものであり、この点で、円滑なコミュニケーションを可能にしてくれる。柔軟でイキイキとした職場づくりは不可欠です。つまりチームワークです。

人的属性によって、企業業績が、大きく影響職場の雰囲気や人間関係が、悪ければ、致命的となります。

ビジネスにおいてチームワークが重要視される理由

なぜビジネスにおいてチームワークが重要視されるのでしょうか。その背景を整理していきましょう。

第4次産業におけるチームの在り方の変化

昨今、産業構造が第4次産業に傾いています。かつて大きなウェイトを占めていた農業や製造業の割合が減少し、その代わりに情報産業が新しく大きな影響を及ぼすようになりました。

新しいデジタル技術を用いたサービス、製品が次々に生まれ、AIやIoTを活用したサービスは重要なサービスになっています。経済産業省もIT分野やデータ関連の知識を育むための講座を支援しており、この傾向はますます強まっていくと考えられます。

同時にグローバル化が進む中で、日本は今、脱工業化・高度な情報化の大きな波に押されています。このような新しい社会情勢の中で、ビジネスの在り方も大きく変化していることは周知の事実です。

現に、最終ユーザーは常に変化する市場とデータや情報と結び付いており、それに対してサービス提供者は迅速に対応する必要があります。とくにITサービスを提供している会社であれば、これを24時間365日運用しながらユーザーの直接的なリアクションを改善という形態で対応していく必要があります。

これはIT企業に限ったことではなく、多くの企業においてIT技術により提供側と活用側が結びつき、リアクションに対するアクションを要求されます。その要求は、最前線のチームや現場に向けられ、時には高度な課題解決と意思決定が求められるなか、経営の判断を待つことは他社に競り勝つことが出来なくなる可能性すらあります。

この部分最適が、ややもすると全体最適の妨げになる可能性もあるためチームへの権限移譲とチーム間の情報の連携は、非常に重要であり、細かい改善については上層部の確認を待たずに行われなければ追いつかない状況にあります。しかし、権限移譲はチーム自体がタスクを遂行できるだけのリソースやスキルが必要であるため、組織全体のリソースや人財など情報はできるだけ社内ポータルなどオープンな状況である必要があります。また、社内SNSやチャットによるコミュニケーションに情報の文脈や行間を補完する必要もあります。ITの活用は必須になります。アジャイル組織や組織のアジリティとは、言うは易く行うは難しです。

このように社内・対外の事情がからみ、現在のチームワークは、なし崩し的に現場に権限委譲され、チームは高度な意思決定を行い、問題解決にも取り組む必要があるのです。デジタル産業だけではなく、どの産業においても、同様の状況が起こっており、経営の価値創造は主にチームの性能に依存しておりチームワークが源泉であると言っていいでしょう。更に、チームのメンバーの中にAIが存在し、情報収集や分析もしくは整理において、専門的なメンバーが加わります。

このような環境だと、チームというものの形そのものも変わってきます。指示を待って動くチームでは激しい競争に勝てなくなり、常に専門性をもって現場に立ち、縦横斜めに適切なコミュニケーションのもとで最適な仮説を出せるようなチームワークが求められます。従来よりもチームワークの重要度は上がり、組織規模や金銭的な資産よりも、いいチームを作れているかどうかが組織の強さを示すようになっていると言っても言い過ぎではありません。

これは、過去と比較して、成果を出すためにチームに権限や責任が課され、経営全体における重要性(期待値)が高まっているということです。つまり、より高いレベルのチームワークが求められるということです。と同時に人や集団により強いプレッシャーが掛かっているとも言えます。つまり、組織にある既存のルールや規定にある権限と実行の再解釈は非常に重要な要素です。実行能力があっても権限がなければ成果は出ません。権限が合っても実行能力がないチームであれば指示を待つでしょう。

一言言えば、従来型のピラミッド組織では、現代の激しく変わる市場環境では全く対応できないということです。経営者が現場で取り組んでいる商品開発について、採用について、育成について、デジタルの活用など実態はなし崩し的に現場主導であり、経営陣についていけないことは頻繁に起きています。現場への権限移譲とコミュニケーションを好むと好まざると関係なく進んでいます。

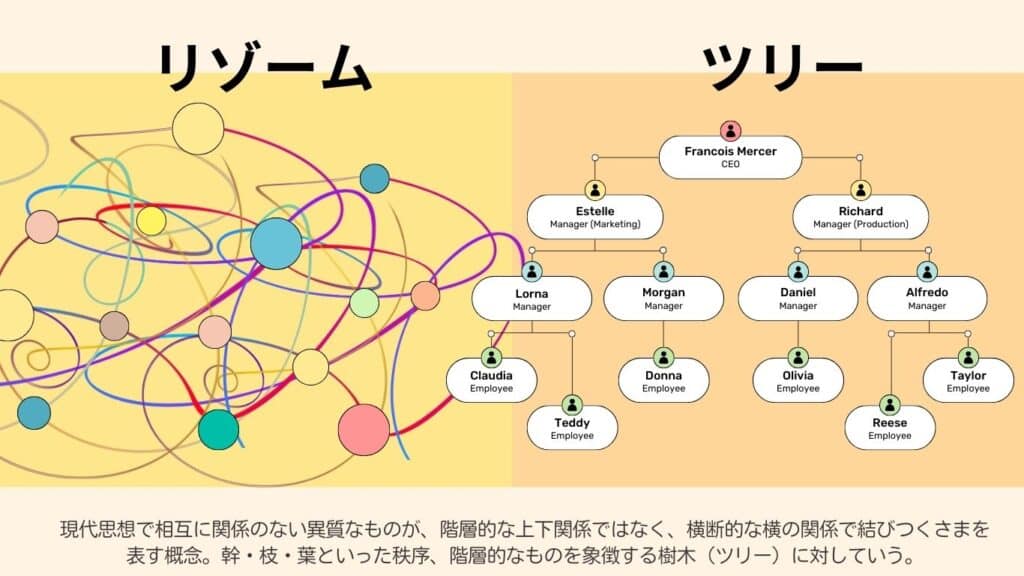

これからの職場は、ピラミッド組織よりのリゾーム組織であることが求められます。リゾームとは、「根茎」と訳され、下で緩く通底し繋がっていても、表面に出てくるときには違うものとして登場するモデルです。これは職場に当てはめるなら、社の理念や目標という点で、共有しながらも、それぞれの部門は高い専門性に裏打ちされ、それぞれ独立して業務を行っているということです。表面だけ見れば、全く違う仕事をしているように見えるそういう部門の集まりが企業と定義されていくでしょう。DAOや自己組織化など、新しい組織やチームモデルは、このリゾームモデルとほぼ相似しています。

リゾームモデルのメリットは他にもあります。根の部分で緩く繋がっているものの、それぞれの部門は、独立性や専門性が強いので、万一、根から断ち切れても独自生存していけるというとき、その時、その部門同士のコミュニケーションや助け合いが瞬時に行えるリゾームモデルこそ、理想でしょう。

企業のリスクは、思わぬところからやってきます。中央指令室が例え機能麻痺しても、それぞれの部門が助けあいながら、平然と業務を続けていける職場こそ、最高のリスク管理の職場と言えます。

従来のようなトップダウンの意思決定はますますとりにくなり、むしろ経営者の役割は、リゾームモデルがうまく機能しているのか?どうかを絶えずチェックし、調整を図り、チーム間やチーム内のコミュニケーションを状況に対して、違う視点で介入したり、動機付けしたりするような役割に変化していくでしょう。

ビジネスの複雑化と多様化

ビジネスの複雑化・多様化も、チームワークが重要視されるようになった大きな要素です。

昨今は顧客のニーズが多様化し、それに応えるかたちで製品やサービス内容の幅も広がっています。しかも情報技術が目まぐるしく進歩しているので、ビジネスを進める上で、専門的なスキルが求められるシーンが増えました。

このような複雑化した業務に対応するために、昨今のチームでは、各メンバーが従来よりもそれぞれに専門的な役割を担うようになっています。単純作業をこなす「レイバーワーク」「ブルシットジョブ」は、ロボットや機械にとってかわられ、人間が行う領域としての業務は、各々の差異と協同のジレンマに耐えながら創造的なチームワークをすることで、この複雑性の高い課題を解決していきます。これが現代の高度なビジネスにおける戦い方なのです。

しかし、異なる専門性を持ったメンバーが集う組織では、各々が持つ個性やこれまでの経歴業務の進め方には、差異があります。つまり、この差異を理解し多様性と向き合うことがチームワークをする上での前提です。多様な要素が衝突しカオスを生むのではなく、コラボレーションできる状態にするためには、適切な結びつきが必要です。

つまりは、この多様性という玉石混交を引き受けてこそイノベーションや未経験の問題解決を遂行できるわけです。

一方で、経営や市場など外から求められる課題は高度になり、チームの中は多様という玉石混交を協同に変えなければならないためチームワークはより困難な状況にあります。

チームワークにおける「人・関係・風土」の構成要素を取り巻く環境変化は、セオリーやレッスンが、未完成のまま、より困難に状況へと変化していると言えます。

しかし、ビジネスにおける合意形成やアイディア創出において、専門家の正解とされるものよりも、多様な人々の議論やブレストから仮説やアイディアを出し、成果や結果が出ることは私たちは体感的な経験しています。多様性をチームワークに変える粘り強いコミュニケーションの重要性を確認していおきましょう

チームワークにおいて、もっともの重要な接着剤は信用です。現代は、ブロックチェーン技術に発達により、面識がない人に関しても、その人の興味や信用を測りやすい計算しやすい状況にあります。ある課題が与えらて時、その課題に対して、最も適切なチームが即座に結成され通底しているが故に、共通の認識があり、プロジェクトが完成した後は、そのチームも解散して、またの次の課題の為に、新しいチームが結成される。未来の高度な職場は、このようになっているでしょう DAOの説明が必要です。

重要なことは、チームが絶えず柔軟で、動き回れるものであり、しかし、通底はしていて、同じ価値観、同じ倫理を共有し、後は個々のメンバーが自由に個性を発揮できることです。

これこそ、ポストモダン哲学で描き出されたリゾームシステムが、ビジネスに応用されてた形であり、ポストモダン哲学こそ、インターネット時代の哲学なれば、それぞれの職場は、好むと好まざるとに関わらず、リゾームシステムへと、行きつくはずです。

チームが企業経営の最前線であり、チームワークは資産

チームワークは、経営戦略の最前線で非常に重要な役割を果たしています。現代のビジネス環境はますます複雑化しており、チームメンバーは素早く意思決定をし、現場で問題を解決する必要があります。

多様なバックグラウンドを持つバラバラの個人が集まるチームは、変化への適応力を高め、革新的なアイデアを生み出し、現場の問題を素早く解決する力が生れます。

また、このような多様なメンバー同士のコミュニケーションがチームから生まれることで、短期的な問題の解決や中長期的なイノベーションの種も育まれるのです。目標や、より困難な状況を乗り越えてこそ、バラバラだった集団が本当のチームになりチームワークを発揮しています。

チームワークにおける「人・関係・風土」が整っているチームは、計画的かつ意図的に創りだすことは難しく、自社にこのようなチームが生まれたのであれば、他社に対する競争力になるばかりか、経営資産になり得ます。

つまり、日本企業におけるチームワークという人的資産運用は実態として社内の異動や配置が言っても過言ではなく、配置こそが人的資本時代の経営において重要な意思決定の要素です。チームワークの中にある「人・関係・風土」に着目し、定期異動やルール、年齢などではなく、良いチームは資産として認識する必要があるではないでしょうか?

つまり、日本企業におけるチームワークという人的資産運用は実態として社内の異動や配置とが言っても過言ではなく、配置こそが人的資本時代の経営において重要な意思決定の要素です。チームワークの中にある「人・関係・風土」に着目し、定期異動やルール、年齢などではなく、プロジェクトなどの相性や日頃の問題意識、個々人のスキルにしたがって、チームを形成していく、異動や配置であるべきではないでしょうか?。

チームワークこそ企業における資産ですから、これまでのような、社員のスキルだけではなく、初めての人とでも、スムーズにコミュニケーションが取れるかどうかという対面上のスキルも重要になってくるでしょう。柔軟性のあるチームには、円滑がコミュニケーションが不可欠です。共通の目標や倫理が、そこにある事は言うまでもありません。

チームワークが価値であることは海外のプロ経営者もよく熟知しています。大企業に他業種から、代表取締役が呼ばれるとき、一人で来る場合は稀で、大抵の新社長の以前会社や過去のプロジェクトを成功させた仲間が呼ばれたりするものです。これは、縁故で呼んでいる訳でも、ひいきしている訳でもなく、新社長にとって、コミュニケーションが取りやすく、成功体験もある仲間の方が、仕事を進めやすいからでしょう。

元々も社員からすれば、これは、新社長が社内に見慣れない派閥を創ったように見えるかもしれませんが、大事なことは、この新社長の仲間の中に、これまでの社員が混じって溶け込んでいけるかどうかです。もし、溶け込めなければ、新社長の派閥は、社内での合意が中々得られず、苦労することになります。もし溶け込めれば、これこそ多様性を包含しうる新しいチームが社内に誕生したということでしょう。

これは、プロ経営者だけではなく、ゼネコン、Sier、などのいわゆるプロジェクトで仕事が回っている会社は、公式的な組織図にある上司部下や職場の関係性よりも、プロジェクトチームの関係性の強いです。プロジェクトで仕事が回っている会社の社員は、過去のチームの仲間との関係性が隠然と財産として保持されています。これは企業が全く認識且つマネジメントできていない人的資産です。これを単純に社内の派閥形成と揶揄することは簡単ですが、ここに実態的な価値がある事も理解することが重要ではないでしょうか?この見えないエンゲージメントで支えれていることを明確です。つまり良いチームは資産として認識する必要があるということです。これは必然であり、今後の人的資本経営における大きな指標になることは間違いないでしょう。

チームワークの向上で得られる成果

チームワークを向上させることが組織にとっていい影響を与えるイメージは誰もが持っていると思います。具体的にどのようなメリットがあるのか、見ていきましょう。

学習の促進とモチベーションの向上

チームワークが向上すると、従業員のモチベーションが高まることが期待されます。良いチームワークである場合、チームにおける個人の権限や責任が明確になり、従業員は自分が何を期待されているのかを把握できます。期待されていることを自覚すると、従業員のモチベーションは高まり、組織への帰属意識も強まるでしょう。

また、チームメンバー同士が協力し合い、知識やスキルを共有する環境が整っていると、学習の促進が生まれます。他のメンバーからのフィードバックやアイデアの交換によって、新たな視点やアプローチを学び取ることができます。問題解決やプロジェクトの推進においては、チーム全体での知識や経験の活用がこれまで以上に進みます。

目的や役割によるオーナーシップの醸成

チームが共通の目標を持ち、その目標をチーム全員が共有している状態を作ることで、オーナーシップ意識が醸成されます。それぞれのメンバーは自身の役割や責任を明確に理解し、目標に向かって個々のスキルや強みを最大限に活かす行動が増えていきます。

共通の目標を持つことで、チームの中に一体感が生まれ、協力して取り組むことができます。チームメンバー同士の連携が頻繁に行われた結果、業務の分担や時間の配分が適切になり、効率的に業務を進めることができます。

また、作業プロセスやタスクの流れが明確化されるため、生産性が向上し、迅速かつ正確なパフォーマンスが実現します。

また、チームメンバーが目標達成に向けた自主的な行動が見られるようになり、各人が自身の役割と目標に対して責任を持ち、主体的に取り組むことで、オーナーシップ意識が高まります。自ら考え、行動することでチームの成果に貢献できるという自己満足感や達成感を得ることができます。

チームワークと社員の個性は、本来を矛盾するもので、従来はチームワームの為に、個性を犠牲をすることが、日本企業では、特に求められ来ました。これは時代遅れです。これからのチームワークは社員の個性を殺して、全体の目標に従属させるのではなく、社員の個性を自由の羽ばたかせながら、チームワークを取っていく時代です。何度も繰り返しますが、共通の理念や倫理の対話と確認、日々の円滑なコミュニケーションが、何よりも重要です。

メンバー間でのサポートし合う関係性の構築

困難な問題が起きた場合に互いの弱みを補い合って支えあうので、組織の運営力が高まります。メンバー間で助け合い、試行錯誤を繰り返しながら困難な状況を乗り切っていけば、組織はより強くなります。

チームワークは、メンバーがお互いをサポートしながら積極的に行動する状況を作り出すために有用です。メンバー同士が信頼関係を築き、オープンなコミュニケーションを通じて意見やアイデアを共有することで、相互の強みを最大限に生かすことができます。

また、失敗を恐れずに挑戦し、お互いにフィードバックやアドバイスを提供する文化を醸成することも重要です。これにより、チーム内のメンバーの自己成長を促進し、お互いを高め合いながら業務に取り組むことができます。各々が周囲を助けながら積極的に動ける状況を作るためにも、チームワークの強化は重要です。

このようにチームワークを向上し成果を獲得するには、「仕事・課題・目的」を媒介にして、コミュニケーションをとりながら、望ましい「人・関係・風土」が醸成されることが、ご理解いただけると思います。

職場は単に収入を得るだけの場であってはなりません。スティーブジョブスも言っているように、職場こそ人生で、長い時間を過ごす場所なのですから、そこで、自己成長でき、自分を高めることができ、切磋琢磨できることは、何よりの喜びです。この仕事が喜びであるという、労働の原点が、多くの日本企業で、案外忘れ去られ、日々の業務がルーティン化し、何のためのこの仕事をやっているかわからないということになりがちです。

良いチームワークは、企業にとっての財産であると同時に社員にとっての財産でもあります。それは傷つけ合わないなれ合い関係を意味するものではありません仕事に真剣であればこそ、ぶつかることもあるでしょう。真のチームワークとは、衝突を恐れずに、個々の社員が、コミュニケーションでき、最終的な決定が出れば、それまでどんな反対意見を言っていても、粛々と従うモノでもあります。

チームワークを構成する要素とコミュニケーションの関係

チームワークを構成する要素にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、GRPI(目標、役割、手順、対人関係)モデルや、Googleのチームワームなどを例に構成要素について解説していきます。

GRPIモデル

1972年にリチャード・ベックハルトが開発し、アーウィン・ルービン、マーク・プロブニック、ロナルド・フライが広く普及させたGRPI(目標、役割、手順、対人関係)モデルは最も広く知られるチーム効率化モデルのひとつです。

GRPIモデルは、以下の4つの要素で構成されています。

-

- 目標(Goal):チームが達成しようとしている目標

-

- 役割(Role):チームメンバーが担う役割

-

- 手順(Procedure):チームが目標を達成するために実行する手順

-

- 対人関係(Interpersonal Relationship):チームメンバー間の人間関係

上記内容は、1972年と50年以上前のモデルであるものの、効果的なチームワークの構築と維持に役立つフレームワークとして広く活用されています。しかし若干解像度が粗く中々具体論に結びつきません。

Googleのチームワーム

プロジェクトアリストテレスは、200 人以上の従業員にインタビューし、180 以上の Google チームの 250 以上の属性を分析した調査です。その結果、チームの有効性は、チームのメンバーが誰であるかということよりも、チーム メンバーがどのように対話し、仕事を構成し、貢献をどのように認識するかによって決まるという結論に至りました。

その中で、Googleが2015年に公表した、「効率的なチーム」の要素は以下の通りです

心理的安全性

心理的安全性とは、チームメンバーが自分の考えや感情をオープンに表現できる環境です。チームメンバーが心理的安全性を感じていると、リスクを恐れずに新しいアイデアを提案したり、失敗を恐れずに挑戦したりすることができます。

構造と明確さ

構造と明確さとは、チームの目標や役割が明確に定義されていることです。チームメンバーが自分の役割と責任を明確に理解していると、チームワークが円滑に進みます。

影響(インパクト)

影響(インパクト)とは、チームメンバーが自分の仕事が組織にどのように貢献しているかを認識していることです。チームメンバーが自分の仕事に意義を見出していると、モチベーションが高まり、高いパフォーマンスを発揮することができます。

仕事の意味

仕事の意味とは、チームメンバーが自分の仕事にやりがいを感じていることです。チームメンバーが自分の仕事にやりがいを感じていると、モチベーションが高まり、高いパフォーマンスを発揮することができます。

相互信頼

相互信頼とは、チームメンバーがお互いに信頼し合っていることです。チームメンバーがお互いに信頼し合っていると、チームワークが円滑に進みます。

上記の要素を意識することで、チームを成功に導くことができます。チームメンバーがお互いを信頼し、心理的安全性を感じていると、リスクを恐れずに新しいアイデアを提案したり、失敗を恐れずに挑戦したりすることが可能です。

チームワークの現在地は人間的な部分にある

チームワークモデルは多くの議論がありますが、Googleの実験から得られた結果と古いモデルを比較すると、目標や手順、役割の構造化は依然として重要です。

しかし、人間的な要素である「対人関係」では、心理的安全性や相互信頼、仕事の意味などが重要となっています。元マサチューセッツ工科大学の教授であるダニエル・キムのが提唱した、「成功の循環モデル」も、対人関係の質が結果の質に大きく影響することを指摘しています。

一言で言えば、風通しの良い職場を創っておけば、業績は自然に上がるということでしょう。ここからは、チームワークが、単に職場の雰囲気という可視化しにくい分野だけではなく、企業業績という企業とってある種最も大事な部分にも直接に影響を与えることがわかります。

つまり、目標や役割だけでなく、チームワークの成否はメンバーの認識レベルやメンバー間のコミュニケーションにかかっています。したがって、チームワークを評価する際には、対人関係性の質やコミュニケーションのあり方に注目することが重要です。

すべてのチームが、Googleのようなビジネスや業務をやっているわけではなく、それぞれの企業に、必要とされる「人・関係・風土」は異なるはずです。まずは、自社がどのような「人・関係・風土」の必要とするのか?を見極めることから始めましょう。まずは自社分析からです。

さまざまなチームの種類と必要とされるチームワーク

「チーム」と一口に言ってもその形態はさまざまです。チームがどのような形態であるかによって、チームワークの高め方も異なります。まずは、どのような形態のチームがあるのか、主な3つの形を紹介します。

トップダウン型のチーム

まずはトップダウン型のチームです。トップダウン型とは経営層や上層部が、下層部に対して細かな指示を出すチームのことです。上司の指示に従って部下が動くという場合は、これにあたります。

役割分担や進め方が明確で管理もしやすいことから、大規模なチームの多くはトップダウンで物事を進めています。効率よく意思決定できて円滑に組織を動かせるという点は大きなメリットです。しかし、部下の自主性が生まれにくいのがデメリットとなります。部下からすれば自分のアイデアが組織に反映されるチャンスがないので、創造性を手放してしまうのです。もしくは創造性がある場合も、それを伝える機会がないので組織に活かされなくなってしまいます。

問題解決型のチーム

2つ目は問題解決型のチームです。新製品の開発、品質管理など特定の目的のもと作られ、多くの場合は多様な専門性を持った個人が集まるバックグラウンド豊かなチームになります。課題と向き合い解決するのに適したチームのかたちなので、ビジネスにおいて広く活用されています。新製品の開発、市場調査、品質管理、生産性の向上など、さまざまな課題に取り組むことのために形成されています。

自律型のチーム

3つ目は自律型のチームです。自律型のチームとは、自らで目標を立てて、達成のために計画・実行をしていくチームです。メンバーがそれぞれに自主性を持っていて協力して物事を進めるので、自己組織化しているのが特徴です。自分の意志で正しく行動できるメンバーであるため、従来のようにトップダウンで管理するのではなく、分散した管理スタイルでスピーディーに動いていきます。

それぞれのチームにおいてチームワークを高める方法

上記の3つの種類のチームは、チームワークを高めるための方法がそれぞれに異なります。ここでは、それぞれのチームにおいてチームワークを高める方法を解説します。

トップダウン型のチームのチームワークを高める方法

トップダウン型のチームがチームワークを高めるには、チームリーダーがまず一人ひとりがなすべきことをチームのなかでどのように分担するのかを明確に示す必要があります。メンバーは自分が何をどのような責任のもとで行うのかを知ったうえで、達成のための計画を練り実行していきます。

トップダウン型のチームでは、上司やチームリーダーが、部下といかにコミュニケーションをとれているかが重要になります。頻繁に良質なコミュニケーションをとることで、単に指示をするだけでなく進捗を管理し、時には必要なサポートを提供します。一方的に管理するのではなく、部下から意見やアイデアを引き出すことも大切です。

仕事を進めるなかでは、成果と改善点をその都度整理することも重要です。改善点を見つけて対処していくことで、チームの生産性を継続的に高めることが可能になります。

問題解決型のチームのチームワークを高める方法

問題解決型のチームがチームワークを高めるには、チーム全体で目的を共有し、問題解決のためにチームが一丸となって動けるように環境を作ることが大切です。そのために、メンバーは各々で自分の担当する役割を理解し、責任の及ぶ範囲を把握しておく必要があります。

メンバーはチーム内で積極的にコミュニケーションをとり、リーダーは、それに基づき効率的に問題解決を進めるために指示や意思決定をし、全員で解決策を見出していきます。新しいアイデアや柔軟な対応が問題解決のきっかけになる場合もあるため、声を上げやすい環境を整えることが大切です。

自律型のチームのチームワークを高める方法

自律型のチームがチームワークを高めるには、メンバー一人ひとりがチーム全体の目的を把握し、その目的において自分の領域だけでなく、チーム全体の動向に配慮することが求められます。自主的に行動しつつ、必要に応じてメンバー同士で協力できる環境を作ることで、自己組織化された高いパフォーマンスが期待できます。

メンバーのモチベーションを保つために、リーダーは、メンバーが自分の行動と結果を振り返るためのタイミングを設けるといいでしょう。チームとしての意識を育てることで目的への意識を強め、イノベーティブなアイデアの誕生を促します。

チームリーダー、またはチームメンバーが、チームワークを高める為には、ケースバイケースでありながらも、実態としては、各人が影響を与えていく中で醸成されています。この影響を与えることの主たる手段はコミュケーションです。

メンバーの自律は、意見の対立からイノベーションが産まれ、高度な合意形成から信頼を産み出します。議論や対話はコストではなく投資になります。従った、大小様々、微に入り細を穿つコミュニケーションする事が重要事項です。

以上3つのチームワークの型を紹介して行きましたが、高度な職場でになればなるほどトップダウン型からは離れ、問題解決型へ、最終的には自律型に移行していきます。この問題解決型や自律型のチームワークにおいては、オープンなコミュニケーションが求まられます。対立も大歓迎で、むしろそのような衝突から、次のイノベーションの機会が産まれても来ます。最終的に自律型になると個々の社員の裁量が大きくなり、社員の取ってはやりがいのある、しかも責任も重い仕事となるでしょう。

これからのAIを見据えた職場を考えるとき、最終的に自律型のチームワークを、目指すべきことは明らかでしょう。あなたの職場はオープンなコミュニケーションが取れているでしょうか?対立を歓迎する雰囲気があるでしょうか?そして、何より、社員が自分で判断し決定することが奨励されているでしょうか?

チームワークに高めるにはコミュニケーションしかない

コミュニケーションは、チームワークを高める上で非常に重要な要素です。チームワークを高めるためにいろいろな施策を行う企業もありますが、結局はコミュニケーションを取るしかありません。以下に、チームワークを向上させるためのコミュニケーションの重要性に関するいくつかのポイントをケースごとに挙げて説明します。

問題解決

問題発生時には、成長を妨げるハードルや日常業務上の課題を解決することが必要となります。チームメンバー同士で、問題と解決策を特定するための議論の進め方や分析方法を検討することで、最適な意思決定を行うことが可能です。そのためには、ディスカッションや対話をスムーズに進めるためのコミュニケーションスキルが求められます。

進捗管理

チーム内での日々の業務や目標を共有し、確実なタスク管理を行うためには、対象となるターゲット毎に適切なコミュニケーション手法を選択することが必要とされます。そのためには、情報を論理的かつ整然と整理し共有する必要があります。そのためには、コミュニケーションが重要な要素となります。

進捗管理において重要なのは、透明性とフィードバックです。メンバー間での情報共有や進捗の可視化は、全体の進行状況を把握し、問題や課題を早期に発見することにつながります。さらに、進捗状況に基づいたフィードバックや調整の機会を設けることで、必要な対策や改善策を立てることが可能です。

信頼醸成

あらゆるビジネスシーンにおいて、相手の信頼を得ることは最大の武器となります。信頼関係を築くためには、コミュニケーションの「量」が重要であり、コミュケーション不足は信頼の欠如につながります。電話やメール、対面の活動などを通じて積極的なコミュニケーションを行う上では、それぞれの目的や手段に合わせたコミュニケーションスキルが必要です。また、とくに相手を説得したり、合意形成を行ったりするシーンにおいては、対話と傾聴が非常に重要です。

対立や葛藤を超える

職場には対立がつきもので、社員が冷静かつタイムリーに対立を解決するのは難しいものです。そのため、ストレスの多い職場では、対立やコンフリクトが起きてしまいます。

対立の原因は感情的な要素だけでなく、利害の不一致も関与している場合があります。双方の要因を明確に整理し、双方が納得できる解決策を見つけるためには、対話とディスカッションが重要です。とくにネガティブな状況では、コミュニケーションスキルがますます求められます。このディスカッションの力やコミュニケーションスキルこそ、日本の教育現場のほとんど培われない能力です。ということは、入社後の社員研修で企業を特にディスカッションとコミュニケーションを伸ばすプログラムを組むべきです。もし自社でそのプログラムを完結できない場合は、専門家にその訓練の場を委託することを選択肢でしょう。

学習と経験を風土に変える

チームワークの実践から、成功と失敗を、チームメンバーで振り返りし、結果をどう解釈し、どのように振り返り学習するかが、チームの風土の決定づけます。学習と経験を風土に組み込むためには、チームメンバーがチームワークの実践を通じて成功と失敗を共有し、それらの結果をどのように解釈し、学びとするかを振り返ることが重要です。これによって、チームの風土が形成されます。

成功と失敗の共有: チームメンバーが成功や失敗した経験を率直に共有します。これにより、チーム全体での学びの機会が生まれます。

- 結果の解釈

- 振り返りと学習

- 風土の形成

これらのプロセスを通じて、チームは学習と経験を積極的に取り入れる風土が醸成されます。成功と失敗に対する振り返りを通じて、チーム全体の成長とパフォーマンス向上が促されるのです。

一般的に成長の共有は簡単ですが、失敗の共有は難しいものです。誰でも自分が失敗したというモノは、隠したいからです。その隠したい気持ちを打破し、失敗からむしろ学ぼう、失敗のリスクテイキングの証であるということを徹底させましょう。

そもそも、成功や失敗は、どのスパンで見るかによっても変わってきます。長期的に見れば、プロジェクトの最初の失敗が後の大成功に結び付くことなどよくある事です。「失敗は成功のもと」、よく言われる言葉ですが、成功している企業はこれを実践しているはずです。

一番よくないのは、成功も失敗のない職場です。傷つかない職場、この場合は、リスクテイキングがゼロであることを意味します。官公庁ならいざ知らず、企業に勤める場合、リスクテイキングこそ、成長の原動力であることを知るべきです。日々リスクテイキングの快い緊張に晒されながら、その重圧を跳ね除け、淡々と結果を出していく社員を増えていけば、自ずと競争力は約束されることでしょう。

チームワークは人間関係の網の目から活力が産み出される

チームワークは、組織内での人間関係の網の目から活力を産み出すことができる重要な要素です。多くの企業では、チームワークを向上させるためにさまざまな取り組みを行っています。

その目的は、社員同士が協力して業務を行うことで、個人では達成できない仕事を組織全体で成し遂げるためです。「がんばれベアーズ」や「ワンピース」「侍ジャパン」など、物語は、「やっているコト」ではなく、喜怒哀楽、失敗と成功、対立と協同など、何かしらのきっかけをもとに関係性に変化が生まれるといった、人間味あふれるプロセスにあります。

これが人間関係の網の目であり、「人・関係・風土」の源泉です。網の目が細かければ細かいほどチームワークの効果を発揮します。

しかし、チームが機能しない諸問題の原因は、このプロセスから、チームメンバーを心理的に阻害したり、他責にするなど「阻害」から生まれます。もし高いチームワークを渇望するのであれば、「人間関係の網の目」を機能させるマインドセットが必要で、それは大きな成果を産み出します。

このチームワークの強化によって起こる、モチベーションの向上、問題解決能力の向上、イノベーションの促進など要素を活かし、人間関係の網の目を機能させるマインドセットと間断ないコミュニケーションは、自社に大きな資産と成果をもたらすことは間違いないでしょう。

人間関係の網の目という言葉は哲学的に構造主義から産まれました。人間が創り出す社会を構造と捉え、その社会の価値の源泉は構成要素である個人と他の個人との差異から生じるという哲学です。価値の源泉が他者との関係にある以上どうしても人間関係が、価値にかかわってきます。もちろん良い人間関係こそ良質な価値を産み出します。

チームによって得られる副次的な効果性

チームは職場と言い換えることできます。ただし生産性が高いチームやイノベーションを起こしやすいチームは、作ろうと思っても簡単に作れるものではありません。コントロールするのが難しい上に、変化には時間がかかるものです。一般的にチームは結成して1年以上経たないと機能的に成熟しないと言われます。

このように十分な力を発揮させるのはなかなか難しいのがチームの性質ではありますが、チームが完成しなければまるで無意味というわけではありません。以下では、チームによって得られる副次的な効果性をご説明します。

組織への所属意識よりもチームへの所属意識が高い場合がある

チームへの所属意識が強いと、組織へのエンゲージメントも高まります。「この上司がいるからこの会社にいる」「このチームが好きだから続けられる」という人がいるように、仕事の内容よりも、チームそのものへの帰属意識が、従業員のモチベーションになることはよくあることです。

全社で取り組むエンゲージメント調査や従業員満足度調査では見えにくいですが、チームというものの存在が実質的な個人と会社エンゲージメントになるケースも多いのです。

良いチーム内で構築された人間関係はチームが解散しても継続する

何をもって良いチームかということは、チームに所属する個人で異なるでしょう。しかし、個々人にとって印象深かった、もしくは大きな成功や失敗をくぐり抜けたチームは、メンバー同士に人間関係が強固な場合が多く見られます。

とくに建設企業やシステム開発会社のようなプロジェクト型の仕事の会社には、会社の公式的な評価や職責とは関係なくインフォーマルな関係を作ります。このようなチームは解散しても、会社から離れても関係性が続きます。

大きな成功、もしくは失敗を経験したチームは、メンバーの人間関係に大きな影響を与えます。もしも、大きな失敗を経験した場合、会社としての評価は下がっても、人間関係までもがマイナスの方向に動くとは限りません。とくにチームで一丸となって取り組むプロジェクト型の業務を経験した場合、インフォーマルな関係性が長く続くでしょう。チームが解散した後も継続する関係は、組織に良い効果をもたらします。

良いチームになるには時間はかかるが必ず成長する

良いチームは、時間をかけて作られるものです。たとえばタックマンモデルでは、チームは「形成期」「混乱期」「統一期」「機能期」の4段階を経て成長すると考えます。

チームが結成されたばかりの状態では、互いの人となりがわからず、不安や緊張、遠慮が見られます。その後、業務が始まってみると、それぞれの考え方、やり方、ポリシーの違いが現れ、意見のぶつかり合いが起こります。この「混乱期」を乗り越えると、共通の規範や役割ができ上がり、個人の思考や行動の特性を理解しあう段階を迎えます。「機能期」になると、成功体験ができ、リーダーから言われなくてもメンバーが自律的に動き、更に成果が生まれる状態となります。

このようにチームは、一つひとつの変化を経験していくものだからこそ、成長には一定の時間がかかることを認識しておきましょう。しかし、チームを形成し、スピーディーに目標を達成したい状況もあるでしょう。そのような場合は、関係性やコミュニケーションに対する施策を多く取り入れることが重要です。関係性やコミュニケーションに対する施策を多く取り入れることで、メンバー間の意見の醸成ができ、スピーディーに「機能期」へと成長させることができます。

日ごろから、見知らぬ相手でも、すぐにコミュニケーションに入っていける訓練も必要でしょう。時間を掛けてチームワームを醸成することが理想ですが、時間が許さない場合多くあります。そのようなとき、例え初対面の相手とでも、共通のプロジェクトに向けて、すぐに走り出せる柔軟性とコミュニケーション能力こそ、出来る社員のスペックと言えるでしょう。

チームの機能が充分に発揮できない状況もある

ここまでチームワークを高める方法について触れてきましたが、チームの性質や状況によっては、その機能が存分に発揮されないことも考えられます。

たとえば組織全体のなかである固定部分の機能を担うだけの集団や、同じ業務を繰り返し行うことだけが求められるようなチームの場合は、今回まとめてきたチームワークの手法が当てはまりにくいと言えます。

新規事業に挑戦している多くの組織ではアジャイル開発チームなどの特別なチームを組んでいますが、チームメンバーのコミュニケーション能力の不足ややチームとしての成熟度が低い場合は上記に挙げたようなチームとして他部署と同列に扱おうとすると他の部門との矛盾が生じてしまいます。結果、社内外に問題を及ぼし、意思決定のスピードが遅くなるなどの影響が考えられるので、注意が必要です。

PDCAからPDSA時代にむけたチームの学習スタイル

チームの学習スタイルは、時代によって変わっていきます。

かつてはPDCAを回す、つまり「計画」、「実行」、「評価」、「改善」のサイクルでマネジメントするのが基本とされていました。今は「PDSA」というスタイルへと変化しています。

PDSAとは、「計画(Plan)」、「Do(実行)」、「学習(Study)」、「改善(Act)」で回す学習です。PDSAを取り入れたい場合は、チームメンバー全員が新しい学習スタイルを受け入れ、実践していく必要があります。

新入社員だけではなく、経験を積んだ社員も、PDSAにおいては、同じのレベルなのだという考えを共有しましょう。企業で生産活動に携わる限り学習と改善は常について回ります。今まで自分が修得したスキルや経験で、満足してはいけません。情報の流れが急速に早くなっていますから、一つのスキルや経験の賞味期限がどんどん短くなっています。それは、これまでにまして、社員は学び続けなければならないことを意味しています。

特に年配の社員は、新しいITスキルに関して、年下社員に劣る事も十分にあるでしょう。その時、自分のプライドが傷つくとか自分への評価が下がると考えるべきではありません。新しいITスキルで、部下が自分より上回っている場合には、素直に教えを受ける謙虚さが必要です。そして謙虚さこそ、柔軟性の源だと断言しましょう。

実は、この姿勢自体が、年配の社員に本質的な瑞々しさを与えてくれ、年齢を感じさせないパフォーマンスを発揮できることは間違いないでしょう。

チームリーダーや管理職が全てを計画し管理し教示するということは、現在のビジネス環境では、不可能です。業務のいくつかは、部下に丸投げしなければならないケースも出てくるでしょう。そのような時、チームメンバー全員でコミュニケーションを取り合わなければなりません。そして、お互いが影響しあい、困難を乗り越え、重要な活動を創造し推進することが重要です。

そのためにも、チームメンバーとのコミュニケーションで、時間をとって相互フィードバックとリフレクションから産まれる学習が重要な効果をチームに与えてくれるでしょう。

まとめ

チームワークがある組織では、所属する人たちが協力しながら作業し、共に目標を達成していきます。目標や課題、意思決定のプロセスが明確で、コミュニケーションが活発であるのが特徴です。ただし、チームの形態によって具体的なチームワークの良さの理想は異なるので、チームの形態に合わせて考える必要があります。

チームワークの良い状態を作るのは簡単なことではありません。しかし、第4次産業化が進みチームというものの重要度が上がっている今、自社の状況を見直してみると組織としてのステップアップにつながるでしょう。