トップダウンの意味と成功の秘訣は?課題と対処法についても解説!

最終更新日:2023.08.18

目次

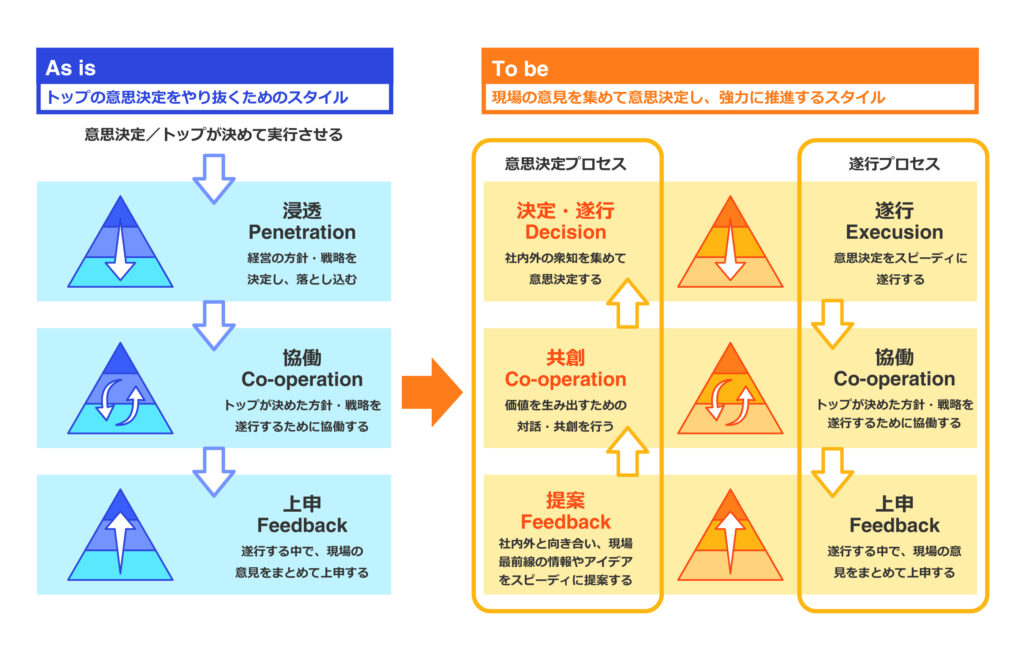

トップダウンは、企業や組織の上層部がさまざまな経営・運営の方向性や方法を決め、下部組織の社員に伝達する意思決定スタイルです。集団を統率しながら組織としてアクションを起こすまでがスムーズであるため、日本国内においても、古くから多くの企業で採用されています。

しかし、変化の激しい現代社会においては、上層部から下部組織へ一方通行で意思決定を伝達するトップダウンが合わなくなっている側面があり、実際に日本国内の企業も変化に対して動きが鈍くなっているケースが散見されます。

事実、10年以上前から、日本経済界では「グローバル化」「働き方変革」「ダイバシティ&インクルージョン」「デジタルトランスフォーメーション」「SDGs/ESG」「人的資本経営」と官民挙げて、経営のビッグワードやトレンドが提示されており、経営陣はトップダウンで現場にコミュニケーションを徹底し来ました。しかし、日本企業が迅速に組織を動かした事例は多くはないでしょう。経営者、ミドル層の管理者、組織風土、組織構造・・とその要因は様々です。トップダウンは機能しないのでしょうか?トップダウンの仕方が違うのでしょうか?

この記事では、トップダウンの意味や企業や組織の経営・運営で採用する際の成功の秘訣、トップダウンが内包する課題とその対処法について解説します。

トップダウンの意味と重要性

企業の経営や組織運営の方法として一般化しているトップダウンですが、厳密な意味やその重要性はあまり浸透していません。なんとなく組織の上層部から伝達された指示・業務命令を社員が受け取り、行動するといった形で理解している方が多いのではないでしょうか。ここではトップダウンの意味と重要性について解説します。

トップダウンの意味

トップダウンとは、組織において上層部にあたる代表取締役や役員が、組織運営や経営方針について方向性や方法を決定し、下部組織の社員へと伝達して業務に反映させる意思決定のスタイルを指します。

日本語では「上意下達」を意味し、上層部の決定がダイレクトに下部組織全体に伝わるため、意思決定から社員が指令・業務命令を遂行するまでのスピードが速いことが特徴です。これにより、企業全体の意思を統一しやすいという大きなメリットがあります。

トップダウン形式というと、ワンマン経営をイメージし、良い印象を持っていない方もいるでしょう。日本では現在も多くの企業がトップダウン形式を基本として経営を行っているため、比較的なじみのある意思決定のスタイルです。

トップダウンがとくに効果を発揮するのが、素早い経営判断が必要な状況です。

たとえば、ベンチャー企業が躍進するため、ここぞという場面で大胆な経営戦略をとる時や、非常時など会社全体を大きく変更しなければならない場合などです。このように変化が必要とされる場面では、トップダウンの意思決定スタイルが適しています。

一方で、トップダウンの決定は外れた時のリスクが大きいということも、心にとめておきましょう。トップダウンの利点は、決定の速さですが、早いゆえに間違った決定の場合のダメージコントロールがやりにくくになります。特に、資金力のないベンチャー企業の場合、トップダウンの決定が間違っていた場合、経営を傾ける状況への向かっていきます。トップダウンを是としているということは、それらの企業はベンチャー期に、的確な決定をし続けて生き残っているともいえるでしょう。

もう一つ注意しておくべきことは、トップダウン形式は、社員の意思が反映されにくいということでもあります。トップが絶えず斬新で先見的なアイディアを出し続けることができれば良いのですが、変化が早く、多様な現在社会でそれは中々難しいでしょう。多くのトップダウン企業が、実は今、その形式の限界に直面し、新たな意思決定を模索している状況でもあります。この二点に注意して、トップダウンを分析していきましょう。

トップダウンの重要性

トップダウンは、上層部の意思・意向が下部組織の社員にダイレクトに発信されるため、組織の姿勢や方向性が響きやすく、社員のモチベーションを高めやすいといった側面もあります。

さらに、トップダウンによる意思決定は強力なリーダーシップの効果もあるため、企業の目的達成に向け、社員をひとつにまとめ上げて牽引するメリットもあります。

ただし、トップダウンは万能の意思決定スタイルではなく、あらゆる組織にとって有効な方法ではありません。顕著な問題としては、トップダウンは命令に近いため柔軟性が低く、個々の社員や部署・チームにおける創造性を抑制してしまうことがあります。また、一度下した意思決定を状況に応じて変更させていく、といった柔軟性に欠ける側面もあります。

柔軟性は臨機応変な対応が求められるビジネスにおいて、重要な力であるといえます。レジリエンスと言い換えることも可能です。そのため、上層部が意思決定を下部組織の社員に伝達し、一旦企業としてプロジェクトや業務遂行のアクションを起こした後に、柔軟な対応ができると理想的でしょう。

トップダウンを用いた経営を行う際には、トップダウン独自のメリットを活かしつつ、柔軟性の低さをカバーするような工夫が必要だと言えます。

また、柔軟な対応を意識した経営を行う際には、下部組織の社員から情報を吸い上げ、上層部へ伝達するボトムアップを取り入れるのが効果的です。

この意味で、純粋なトップダウンは行いにくく、ある程度でボトムアップを併用しないと柔軟な対応ができず、間違ったときにダメージコントロールもやりにくくなります。トップダウンの利点は意識しながらも、ベンチャーならともかく、一定の規模になった企業は、トップダウンを採用しにくくなっている事も現実です。

トップダウンの成功の秘訣

どのような意思決定スタイルも万能ではなく、うまく機能させるには秘訣があります。

トップダウンの場合、他の意思決定スタイルよりもデメリットが比較的はっきりしているので、成功させるための対策を立てやすくなります。ここでは、トップダウンを企業・組織運営に生かすための成功の秘訣について詳しく解説します。

ビジョンの共有

トップダウンをうまく機能させるためには、代表取締役や役員が明確で共感しやすい目的、ビジョンを持ち、企業全体で共有することが重要です。ビジョンを共有することにより、社員がこの企業で「何のために働くのか」を個人でも意識できるようになります。

また、ビジョンだけでなく、具体的な戦略や方法論をトップダウンで明示することも有効です。具体的な戦略や方法論を明示すると、社員は行動の道筋をより鮮明にイメージでき、効率的かつ生産的な行動につながるでしょう。

しかし、釈迦に説法だとは思いますが、ビジョンや戦略・方法論は一度の説明では社員全体に浸透しないことは言うまでもありません。ビジョンや目的の共有において社内報やタウンホールミーティング、イントラネット、社内SNSなどインターナルコミュニケーションを展開し、継続的な取り組みが効果的です。

一言で言えば、トップダウンを成功させるためには、トップのコミュニケーション力が、重要となってきます。ある程度のカリスマ性をもった経営者が、分かりやすい言葉で、繰り返し社員に、目標を共有させればトップダウン経営が成功する可能性が高まります。トップダウンの時、コミュニケーションが上から下へ円滑に流れることが、必要条件です。

タスクの明確化

タスクの明確化によって業務やプロジェクトを動かす際に、トップダウンの指示が通りやすくなります。

また、タスクが明確になると業務の範疇が見極められ、担当する業務と他社員に任せる業務の分類ができ、社員が円滑に業務遂行することができます。担当タスクをはっきりさせることは、誰がどこまでの責任を持つべきなのかの線引きもできるため、責任の押し付け合いや放棄といった事態を回避できます。

タスクの明確化は、トップダウンの指示が通りやすくなるだけではなく、生産性や成果の向上も期待できます。

分業が社内で明確である場合、トップダウンが通りやすいということです。逆に、一人の社員が様々なタスクを同時並行で行っているような部署の場合、トップダウンは中々成功できません。自社が明確な分業体制をとっているかどうかを再確認しておくことがトップダウン経営を成功させる第2の秘訣です。

しかし、日本企業は、既存事業の縮小均衡から新規事業や組織変革を進める過渡期にあり、既存の分業体制と並行して、各種委員会や部門横断プロジェクトなど、非公式な組織も乱立しており、分業体制と玉石混交が併存している状況であるのが現在地です。従って、分業におけるタスクの明確化とコミュニケーションの調整が重要な要素になります。

組織の分権化

トップダウンをうまく機能させるためには、上層部から下部組織への一方的なアプローチだけではなく、分権化も視野に入れましょう。

下部組織の社員にも意思決定に必要な権限を与え、一定の自律型組織の体をなして現場判断で業務遂行をしてもらうことにより、それぞれの社員が主体的に業務やプロジェクトに参加できるようになります。

より現場に近いポジションであるマネージャーに判断と意思決定の権限を委ねることで、ボトムアップの要素も含みながら業務を進める組織形態にすることができます。

マネジメントと組織行動学を専門とする元サンディエゴ州立大学教授スティーブン P.ロビンスの著書「【新版】組織行動のマネジメント―入門から実践へ」によると、分権化された組織には以下のメリットがあるとされています。

- より迅速に問題解決行動に移ることができる

- 社員が自分たちの職業生活に関わる意思決定から疎外されていると感じることが少なくなる

著書では、トップダウンが採用されている大企業などにおいて、トップダウンの欠点である柔軟な対応を担保するために組織はより分権化してきていると語られています。

とくに階層化によって役職が細かく分かれている大企業は、顧客や外部の情報を豊富に持っているマネージャーに権限を与える方式の方が、トップダウンをうまく機能させるために合理的であると言えるでしょう。

上述したように、変化が大きく、多様な現代社会では、経営者が現場の状況をイメージすることが難しくなり、トップから現場への命令が的外れになり得る可能性があります。現在の純粋なトップダウン形式など取ることはできません。たいていの場合、分権化によって、ボトムアップの要素を取り入れておかないと社員の士気は途端の下がってしまいます。

経営者が社員の「自律型人財」を要望するの主な要因がここにあり、「自律型人財」とは、別に理想を声高に叫んでるわけではなく、分権化しなければ大組織は運営できないという事情があるということです。社員を、ただ命令を聴くだけの従順な社員にしては組織は運営できず、とは言え、分権化した小集団にはそれなり判断や権限を渡す必要があり、それはリスクも含めて移譲するということです。このバランスは各社各様違いがあります。しかし、トップダウンを機能させるためには、移譲された権限の中で成果を上げるリーダーは必須であり、企業にとっての一番の財産になります。このような感性と判断力を持っているリーダーが増えれば増えるほどよりトップダウンは機能します。このような人財には、ドンドン権限を委譲し、人財を活かす判断をしなければ、リーダーや社員はすぐにやる気をなくし、他社に転職する可能性すらあります。

情報共有の重要性

トップダウンの問題の1つとして、情報伝達が上層部から下部組織の一方通行であるため、情報に偏りや欠落が発生する可能性がある点です。そのため、組織内での情報共有を活性化することが重要になります。

情報共有を活性化するためには、以下の2つのポイントがあります。

情報共有のやり方を工夫する

メールやメモといったやり取りをはじめ、社内SNSやチャットツール・データ共有ツールなどを上手に活用すると、情報の偏りや欠落を防止することができます。

また、情報共有の方法にバラつきがあると、情報の収集や蓄積に手間がかかってしまうため、組織内で統一した共有システムを構築し、情報共有のルールを決めるとよいでしょう。

企業でよく使用されるチャットツールには、Chatwork(チャットワーク)、Slack(スラック)があり、データ共有ツールにはGoogleDrive(グーグルドライブ)、Box(ボックス)などがあります。

情報共有は経営者も社員も等しくアクセスできるが重要です。情報が一方通行であったり、一部の人しか発信できなかったり、一部の人しか閲覧できなかったする場合、情報共有の名の基に、ある種の社内の情報操作が簡単にできてしまうリスクがあります。便利なシステムができたことの弊害ともいえるでしょう。情報のアクセスという点では、社内にいる誰もが平等であるということを確保しておきましょう。

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介

社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…

業務報告や申請内容をすべての社員が見られるようにする

日々行っている日報や申請、報告といった内容を、社員が誰でも見られるようにすることも、情報の偏りや欠落を防止するために有効です。

業務全体や各部署・チームの状態を個々の社員が知ることにより、トップダウンにありがちな一方通行の情報伝達ゆえの視点の欠如を避けることができます。

内容によっては、顧客情報などセンシティブなものや、プライバシーに関わる内容もあるため注意が必要です。しかし、部署間や別のチームの情報が必要な社員にとっては、そこで確認できる情報は有益なものとなるでしょう。

プライバシーの確保や情報セキュリティにはもちろん注意を払わなければなりません。しかし、それは、むしろ社員教育のレベルのおける話であり、情報の取り扱いに関する教育及び規則を徹底することがプライバシー侵害や情報漏洩はかなり防げるでしょう。教育や啓蒙を前提にすべきことであり、それでも尚問題が噴出するようであれば、セキュリティツールや仕組みに頼るべきです。リスクやセキュリティにおけるツールやシステムは保険であり、ツールやシステムに費用を掛けるよりも、教育に費用を掛ける方が中長期な価値を産みます。更に、この教育が情報をオープンにするメリットを、隠すことのメリットを上回ることを、間違いないでしょう。

トップダウンとボトムアップの関係性

トップダウンとは対極の意思決定スタイルにボトムアップがあります。トップダウンが上層部から下部組織へ一方的に意思(指示・業務命令)が伝達されることに対し、ボトムアップは下部組織で得た情報・状況を上層部に伝達し、それを基に上層部が経営・運営・業務命令を決める意思決定スタイルです。

一見すると異なる意思決定スタイルのように思えますが、トップダウンとボトムアップには、どちらにもそれぞれの要素が含まれています。

トップダウンといっても代表取締役などのトップのみで決めるわけではありません。ボトムアップといっても最終的にはトップや上層部が判断を下すということです。

ここでは、トップダウンとボトムアップの関係性と、トップダウンとその他の組織形態について解説します。

意思決定スピードと情報の正確性・緻密性の相克

組織の意思決定において、とくにスピードと即効性の面において重要な役割を果たすトップダウンですが、情報の正確性と緻密性を損ないやすい欠点があります。

上層部が決めた決定に沿う形でしか社員は行動できないため、現場で発生したニーズや、マーケティングに活かせるエンドユーザーの意見・希望といった情報を、正確につかむことができません。

そのため、下部組織の社員は上層部の意思決定プロセス自体を分析し、情報収集して再度分析する手順が必要になります。

こうした、トップダウンの正確性と緻密性を損ないやすい欠点を克服するためには、現場で働く社員からのフィードバックを上層部が共有するなど、上層部と下部組織を双方向に行き来するボトムアップの要素を含んだインターナルコミュニケーションが必要です。

トップダウンの意思決定はスピードが重要視されてはいますが、情報の正確性や緻密性を犠牲にして成り立たせることは回避すべきです。トップダウンを採用する企業は、スピードと正確性・緻密性の相反する特性のバランスを考え、組織内の情報伝達と共有における必要な施策を講じていく必要があるでしょう。

現場からのフィードバックを上層部が、どの程度受け入れられるかが、ポイントです。現場にこそ、顧客ニーズやシステム改善の情報が溜まっているのであり、そこにトップがどれほど関心をもてるかが、トップダウンシステムの鍵となります。こうすることで、間違っていた時の迅速な修正も可能となるでしょう。

コアコンピタンスとケイパビリティに着目して、組織を動かす「ストーリー」の重要性を理解しよう

変化が激しく先行きが不透明な状況が続く現代において、企業として成果を上げていくために、語られるべきストーリー…

意思決定のスピード社員や組織の自律性の相克

トップダウンによる意思決定は、上層部、あるいは上司が業務やプロジェクトに関する命令を下す形であるため、個々の社員や部署・チームなどの組織が自律性を失いやすい傾向があります。その結果、個々の能力・アイデアを発揮する機会が減り、生産性が低下し、社員のモチベーションを損なう可能性があります。

トップダウンを採用する組織で自律性を損なわないためには、分権化された自律型組織のエッセンスを取り入れていく必要があります。

自律型組織では、個々の社員が自ら考えて行動することが基本姿勢としてあり、各社員の意見やアイデアを組織が収集・受容しながら業務が進行する特徴があります。社員の自主性の高さから部署・チーム間の業務上必要な調整が行いやすく、スピードと自律性の相克に陥ることが少ないため、スムーズな業務進行を期待できます。

トップダウンの中に自律型組織の要素を取り入れるには、とくに上層部の指揮の執り方が重要です。ビジョンを提示して社員や部署の目的を明確にし、現場の社員に意思決定の権限と責任を委譲することで、トップダウンでありながら、行動力のある自律的な社員と組織の状態を実現できます。

社員側でも、自律した自分の頭でモノを考える習慣が必要となります。指示待ち社員では、自律型などできるわけはありません。ここでも重要なのは教育です。新入社員の時から、目の前の業務に自分なり問題意識をもち、改善点を絶えず探していく習慣が大事であることを様々な研修を通じて、体得させる必要があります。個々の社員の感性も判断力もその自律性あってのモノであり、自律的な職場でなければ、社員の能力も開花しないままです。宝を持ち腐れにしてはなりません。

ダンパー数の観点からみるトップダウン

ダンパー数とは、人類の社会性を研究している英国の心理学者ロビン・ダンバー博士によって提唱された概念で、1つの人間の集団において、その集団のメンバー同士が直接繋がっていられる最大の人数を表します。

ダンバー数の限度は150人ほどと言われており、この数を上回ると社会的な関係性や信頼関係が弱まるとされています。

ダンパー数を超える集団においては、集団内で複数の小さなサブグループが形成され、小さなスケールで意思決定や情報共有が行われる傾向があります。そのため、150人のダンパー数を超える大きな集団の場合、トップダウンでの指示・管理よりも、分権型組織や自律型組織の方が有用だと言えます。

ビジネスにおいて、トップダウンがダンパー数を超える集団に対して機能しないわけではありませんが、可能であれば組織や部署・チームの性質に合わせた組織運営の方法を採用する必要があるでしょう。

とくに、内外の組織や企業と連携したり、マーケット構造が複雑なビジネス環境においては、分散型組織や自律型組織の方がよりスムーズな組織運営ができます。

トップダウンの課題

トップダウンは、上層部が意思決定してから社員がアクションを起こすまでの流れがスピーディーであるといったメリットがありますが、課題もいくつか存在します。

トップダウンの課題として考えられるものは、変化の激しい現代社会における企業経営・組織運営にとって重要なものばかりです。

トップダウンの意思決定スタイルを採用するのであれば、押さえておく必要があるため、参考にしてみてください。

意思決定の遅延

トップダウンによるアプローチの課題として、上層部からの指示待ち状態の発生により、組織としての意思決定が遅延することが挙げられます。

トップダウンの意思決定は基本的に速いものですが、現場の状況に応じた対応や、エンドユーザーのニーズに応えるといった、柔軟な対応が必要な場面で、多くの場合意思決定に遅延が見られます。

意思決定の迅速さがトップダウンのメリットでありながらも、遅延しているということです。

具体的には、トップダウンの組織の社員は、指示待ちの業務スタイルが根付いている為、現場で意思決定を上層部に承認をもらう基本です。経営陣は多くの意思決定をしているつもりでも、現場から挙がってくる懸案事項の量はそれを上回るという現象が起きます。役員会議、執行役員会議、部門長会議など、会議の数は決まっています。従って会議で意思決定できる量も決まっています。会議に申請する提案書を握りしめて、現場の社員の長蛇の列になっている会社は少なくありません。

また、この状態は、トラブルや問題が起こるたび、上司や上層部にお伺いを立てるため、課題解決の思考や実行への経験値が社員に根付かない為、自律的に行動できる社員は減少していくというデメリットもあります。

現代のビジネスでは個々の創造性や前例に縛られない柔軟な動きが重要とされており、規範やルールに縛られ、身動きが取れない社員ばかりの企業は、それだけでハンディを抱えているとも言えます。

個人の自己主張の低下

個々の社員が自己主張をしにくくなるのも、トップダウンの課題だと言えます。自己主張とはつまり、組織内において社員それぞれが創造性を発揮し、アイデアや大胆な意見を表明することです。

トップダウンの経営においては、上層部や上司の指示に従うことが強く求められるため、自己主張が抑制されてしまう傾向にあります。

多くのコミュニケーションが上層部から下部組織の社員へと一方通行で流れるため、対話の余地がなくなることがあります。そのため、創造するために必要な役職を超えたコラボレーションや、新鮮な視点が持てる部門間の連携などが行えず、革新的な仕事をすることの弊害になってしまうでしょう。

そのような状態が続いた場合、個人の能力が高く、ビジネスパーソンとしての才能がある現場社員の不満が募ってしまいます。優秀な人材が流出してしまう可能性もあるため、企業にとって大きな痛手となるでしょう。

自律的な社員は上層部が思いも掛けない問題点の指摘や斬新なアイディアを出してくる人財であり、これを失うことは企業にとって大きな損失です。職場の雰囲気を常に風通し浴しておくことにより、何気ないトピックに関しても、自由に発言できる下地を確保しておきましょう。イノベーションや新規事業に優れた企業の職場は、どこもおしなべて、自由闊達であり、役職の垣根が少ないことが挙げられます。

組織の柔軟性の低下

上司や上層部の従う必要があるトップダウンのアプローチは、一方通行の強制力の強い指示であるため、組織全体の柔軟性が低下してしまう可能性があります。そのため、急な市場の変化や環境の変化に対応しきれない場合があります。

とくに、企業の規模が大きくなり、複数のプロジェクトや事業、部署やチームが同時に動き出すことが増えた場合、トップダウンで指示を出す企業だと組織の柔軟性が低下しやすくなります。

上層部がすべてのプロジェクトや事業、部署やチームの状況を把握し、一方通行の意思決定だけでコントロールすることが難しいからです。

複数のプロジェクトや事業が同時に動く状況や、市場や環境の変化が起こりやすい場合などは、トップダウンよりも分権型組織や自律型組織の方が、企業を運営する方法として適しているでしょう。

この時に上層部に求められているのは、それぞれの部署やプロジェクトから挙がってくる課題や成果を、調整していくことです。そのプロジェクトが大きくなればなるほど、上層部に求められる関数も増えていきます。分権型、自律型をトップダウンの中で併用していく場合、上層部は、いつになく様々な思考回路を要求することを肝に銘じておきましょう。

トップダウンの課題に対する対処法

ここからはそれぞれの課題に対する対処法についてお伝えします。トップダウンは課題もありますが、意思決定を業務に反映するまでのスピードは現代の経営でも十分に使えるものです。課題を克服しながら、トップダウンを現代社会に適合させるアップデートを行うことが大切でしょう。

意思決定の遅延への対処法

ITテクノロジーによる社会の変化は速く、中でもビジネスの世界はセオリーが半年スパンで変化するほどの速さが定着しています。このような状況で企業が生き残って活躍するには、常に先手を打ちながら迅速な意思決定をすることが重要です。

トップダウンは個別のユーザーや顧客への対応・ニーズへの訴求といった、現場の状況判断を考慮した方向性の変更などの意思決定は遅延しがちです。Web上のレコメンド機能等により、商品やサービスの個別最適化が実現しつつある現代において、このような遅延は致命的な課題だと言えるでしょう。

課題を解決するためには、現場で働く下部組織の社員に意思決定の権限と責任を委譲することが必要です。その上で意思決定プロセスを簡素化し、迅速な判断が可能なシステムを構築することにより、現場の状況判断を含めた意思決定の遅延を防止できるでしょう。

個人の自己主張の低下への対処法

トップダウンによって個人の自己主張を低下させないためには、意見交換の場を設けることが大切です。意見交換の場によって、トップダウンによる一方通行の情報伝達だけでなく双方向のコミュニケーションが可能になるからです。

双方向のコミュニケーションでは、アイデアや独自の意見などの自己主張を促進することができます。意見交換によって個々の社員の能力を評価することにより、その能力に適した業務やプロジェクトに挑戦してもらうことで、企業内での自己実現を可能にし、自社へのコミットを高めることもできるでしょう。

とくに、大きなプロジェクトや事業の場合、組織やチームに所属する社員の意見を聞くことが重要です。仮にトップダウンを採用している場合においても、下部組織の社員から意見や情報を吸い上げることにより、ボトムアップのエッセンスも取り入れながら、社員それぞれが納得感を持って業務に当たることができます。

但し、日本のビジネスパーソンが最も苦手なスキルこそ、この自己表現であり自己主張です。小学校から大学に至るまで文系理系問わず、一方的な情報伝達だけが行われ、プレゼンテーションの力やディスカッションのスキルトレーニングは基本ありません。従って、企業が人財投資を引き受ける必要があります。社会人になるのコミュニケーションスキルは、全て属人的なモノであり、コミュニケーションの長けた新入社員も体系だったスキルではないことが多いでしょう。

プレゼンテーションやディスカッションができる社員を育てることは、早ければ早いほど良いでしょう。新入社員だけではなく、管理職や経営者も、ディベート、ディスカッション、プレゼンテーションなどは、職位や業務内容に応じたトレーニングを実施することも重要です。なぜならば、一旦社内でポジションをもち安住してしまうと、ポジショントークしかできなくなります。ポジションは、コミュニケーションを固定化し変化しないため、全くスキルがアップデートできません。ポジショントークから、新製品のアイディアや新サービスの構想など、出てくるはずはありません。如何に若いうちに、社会人としてディスカッションの力を身につけるのか?これは新入社員の研修において、もっとも強調されるべきテーマの一つでしょう。

組織の柔軟性の低下への対処法

トップダウンによって組織の柔軟性を低下させないためには、下部組織の社員に権限委譲し、個別の現場ごとに柔軟な意思決定ができる状態にすることが重要です。

権限委譲は、組織の意思決定を迅速化するために行われる王道の手法で、社長や代表取締役よりも下層のリーダーに必要な権限委譲を行うことで、経営・業務上の意思決定の速度を向上させます。

権限委譲を行う際は、外部の情報や市場動向を意識しながら、市場や環境の変化に合わせて、組織がすぐに動ける柔軟な体制・システムを構築しましょう。

近年、企業が権限を関連事業会社に移譲するため、ホールディングス化するパターンがよく見られます。企業の成長と共に事業が拡大し、企業が複雑化すると意思決定の速度も遅くなりがちです。

そのため、ホールディングス化によって関連企業を再編し、持株会社が傘下の企業を管理しながら各企業に必要な権限を移譲することにより、意思決定の柔軟性を担保しています。

まとめ

トップダウンは、上層部が意思決定してから社員がアクションを起こすまでの流れがスピーディーであることが特徴的です。しかし、事業の目的やビジョンが社員にしっかりと浸透していないケースが多くみられます。そのため、トップダウンを成功させる秘訣として、ビジョンの共有・タスクの明確化・組織の分権化が重要です。

また、トップダウンには、意思決定の遅延、個人の自己主張の低下、組織の柔軟性の低下といった課題があります。これらの課題を解消するためには、下部組織の社員に意思決定の権限を委譲すること、上層部と下部組織の社員が意見交換できる場を設けることが効果的です。

トップダウンを行うときに、大切なことは、インターナルコミュニケーションと社員教育です。権限を委譲したり、組織を柔軟にするためにも、問題意識を持った積極的な社員が必要です。このような一朝一夕に出来上がるものではありません。新入社員のうちから、彼らに自律した社員になる為のスキルと心構えを伝えていきましょう。世に言われる活き活きとして職場とは、こうした社員が多い職場のことです。また、経営のトップメッセージや全社の情報共有化というインターナルコミュニケーションは、重要な要素です。

トップダウンは、今でも日本企業採用されている場合が多いのですが、それを成功させるためには、資質のある社員の存在が不可欠であることを、ここでももう一度強調しておきたいと思います。

トップダウンは、変化が激しい現代社会ではミスマッチの意思決定スタイルだと思われがちですが、課題への対策をしっかり講じることで、現代でも使える経営・運営の方法です。トップダウンの特性を理解して上手に活用しましょう。