読まれる社内報デザインの秘訣とは?事例・レイアウト・テンプレートも紹介

最終更新日:2025.12.03

目次

「苦労して社内報を作成しているのに社員に読んでもらえていない…」そんな悩みを抱える広報担当者の方も多いのではないでしょうか。社内報は社員同士の情報共有や企業理念の浸透に欠かせないツールです。しかし、読まれなければその作成に込めた労力も想いも報われません。本記事では、事例を交えながら読まれる社内報を実現するためのデザインとレイアウトのコツを解説します。

社内報の目的とは?

まずは社内報を発行する目的を明確にしておきましょう。社内報には様々な役割がありますが、主な目的として以下のようなものが挙げられます。

情報共有

社内の重要なお知らせやニュースを社員に伝達します。部署間の情報格差を無くし、経営方針や施策を周知徹底するのです。

社員間のコミュニケーション活性化

社内報をきっかけに社員同士の会話や交流を促し、一体感を醸成します。現場の声を紹介したり、他部門の活動を知ることで社内の繋がりを強めるのです。

ビジョン・企業理念の浸透

経営理念やビジョン、バリューを繰り返し発信し、社員の理解と共感を深めます。トップメッセージ等を通じて会社の方向性を示すのです。

モチベーション向上・帰属意識の醸成

社員の活躍や成功事例を紹介し、称賛することで社員のモチベーションアップにつなげます。また、自社への誇りや愛着(エンゲージメント)を高めるのです。

業務サポート

業務に役立つノウハウや事例、業界トレンド等の情報を提供して社員の知識向上を図ります。現場からの課題共有やQ&Aを掲載し業務改善に役立てるのです。

以上のように社内報の目的は幅広いですが、どれもまず社員に読んでもらわなければ意味がありません。せっかく時間と費用をかけて発行する以上、狙った効果を得るためにも「読まれる社内報」を目指すことが重要なのです。

社員に読まれる社内報を作るポイントは?

では、どうすれば社員が思わず読みたくなる社内報を作れるのでしょうか?ここでは社員に読まれない原因と、読まれるための施策について一緒に考えてみましょう。

ユーザー目線の欠如が致命的

「見られない社内報の根本原因はユーザー目線やインサイトがデザインに組み込まれていない場合がほとんどです」と言えるでしょう。現状の社内報が読まれていない会社では、社員の興味・関心を捉えた内容やデザインになっていないケースが多いようです。制作側の自己満足や経営側の伝えたいことばかりを優先していないか、まず振り返ってみる必要があります。

社員ペルソナの設定

読み手である社員像を具体的に描くことから始めましょう。マーケティングで顧客ペルソナを設定するのと同様に、社内報でも社員ペルソナを設定すると効果的です。

典型的な社員の属性(年代・部署・勤務地など)だけでなく、仕事観やライフスタイル、情報収集の傾向まで想定した架空の人物モデルを作ります。「このペルソナならどんなコンテンツに興味を持つか?」を常に意識すれば、社員の心に刺さるテーマ選びやデザインの方向性が見えてくるのではないでしょうか。

社員ペルソナに基づいた企画は、従業員に伝わりやすいメッセージとなり、自社への理解や共感を得られやすくなります。また従業員の理想像を示すモデルペルソナを設定すれば、社員の視野を広げモチベーション向上にも役立つのです。

共感できるコンテンツ作り

社員が社内報を手に取らない背景には、「内容に自分事としての興味を持てない」ことがあります。例えば社内報にありがちな「キラキラ社員の優秀事例ばかり」が並ぶ構成では、一部の限られたエリートの活躍ばかりが強調され、平均的な社員はかえって劣等感や諦めを感じてしまいがちです。その結果、「自分とは関係ない世界の話だ」と社内報離れを生んでしまうこともあります。

社内報では成功談ばかりでなく、ときには失敗から学んだ経験談や苦労の裏側を取り上げる方が、社員の関心を引きやすい傾向があります。「成功事例の裏話」や病気・挫折からの復帰エピソードなど、人間味あふれるストーリーは多くの社員に読まれる傾向があり、実際にある社内報では社員の約9割が閲覧したケースもありました。

双方向コミュニケーションの余地

社内報は一方向に情報発信しがちですが、社員の声を取り入れる仕掛けも検討しましょう。読者アンケートを募ったり感想をフィードバックできるコーナーを設けることで、社員が参加できる社内報になります。

実際、弊社ソフィアの調査では紙の社内報でフィードバックや意見交換の場を設けている例は20%にとどまることがわかっています。裏を返せば、ほとんどの社内報が双方向コミュニケーション機能を持たないということです。

社員投稿欄やQ&Aコーナーを設けたり、デジタル社内報で「いいね」やコメント機能を活用するなど、社員参加型の仕組みを取り入れれば、読者の当事者意識が高まり閲覧意欲向上につながるのです。

以上のように社員目線に立った内容設計こそが読まれる社内報の土台です。ユーザーである社員の興味・悩みに寄り添ったテーマ選びを行い、「自分ごと」として捉えてもらえるコンテンツを届けましょう。

社内報のデザインで大事なことは?

内容の次はデザイン面です。社内報のデザインやレイアウトには、押さえるべき基本のセオリーがあります。デザイン次第で読まれ方が大きく変わるため、以下のポイントを念頭に置きましょう。

ターゲット&目的に合ったデザイン

社内報は「誰に読んでもらいたいか」によって適切なデザインが異なります。若手社員が主な読者ならポップでビジュアル重視、中堅以上が対象なら文章中心でも構いません。現場スタッフ向けならまず目を引いてもらう工夫が必要ですが、管理職向けなら内容重視で落ち着いたデザインでも良いでしょう。

万人受けを狙った無難なデザインはかえって誰の心にも響かないおそれがあります。ターゲット読者の関心事や社内報を読む目的を明確にして、それにフィットする表現を心がけることが重要です。

ブランドイメージの一貫性

社内報はインターナルブランディングのツールでもあります。自社のブランドコンセプトや文化を社員に浸透させる役割があるため、社外向け広報物とトーン&マナーを合わせたデザインが望ましいのです。

特に自社製品やサービスのイメージを大切にする企業では、社員も顧客の一部として位置づけられます。社員に配布する社内報も社外向けパンフレットと同等のクオリティで作り込むことで、社員の会社への愛着や誇りを高める効果が期待できます。例えばクリエイティブを売りにしている企業なら、社内報でも独創的で斬新なデザインに挑戦するなど、「その会社らしさ」をデザインにも反映させましょう。

「社内報=キレイである必要はない」

これは意外に思われるかもしれませんが、社内報は必ずしも見た目が美しい必要はありません。「社内報は、必ずしもキレイなデザインである必要はない」という考え方は非常に重要です。

目的や内容がターゲットに合致していれば、極端に言えば白黒の簡素なレイアウトでも社員はきちんと読んでくれます。反対にどんなに凝ったデザインでも、中身が読者の興味とかけ離れていれば「無駄なコスト」と捉えられてしまいかねません。

実際、文章表現についてもプロが書いたように洗練されていなくても、内容さえ伝わりやすければ問題ありません。現場社員の生の声を活かすため、あえて多少素人っぽい文章の方が親しみが湧く場合すらあります。重要なのはリアリティです。リアリティによって共感を促すことで、社員の興味・関心を引き読者の心をつかむのです。

デザインに凝るあまり肝心のメッセージが伝わらなくなっては本末転倒ですので、「伝えるべき内容を際立たせるためのデザイン」であることを常に意識しましょう。

以上3点が社内報デザインの基本的な考え方です。「誰に」「何を」届けたいのかがぶれなければ、奇をてらった装飾よりも読み手に情報がきちんと届くデザインが自ずと見えてきます。

なお、社内報をWeb(デジタル)で配信する場合は、紙とはまた異なる考慮が必要です。例えばスマートフォンでの閲覧が多いならば縦スクロール中心のレイアウトにする、動画やSNS投稿の埋め込みなどマルチメディア対応を検討する、といった具合です。この点について、次の章で社内報媒体ごとの特徴をデータとともに見ていきましょう。

紙の社内報とWeb社内報、どちらが主流?

近年は社内報のデジタル化が進んでいますが、実際の企業では紙とデジタルそれぞれがどの程度活用されているのでしょうか?弊社ソフィアの調査結果を基に、社内報媒体の活用状況と特徴を紹介します。

社内報媒体の利用率

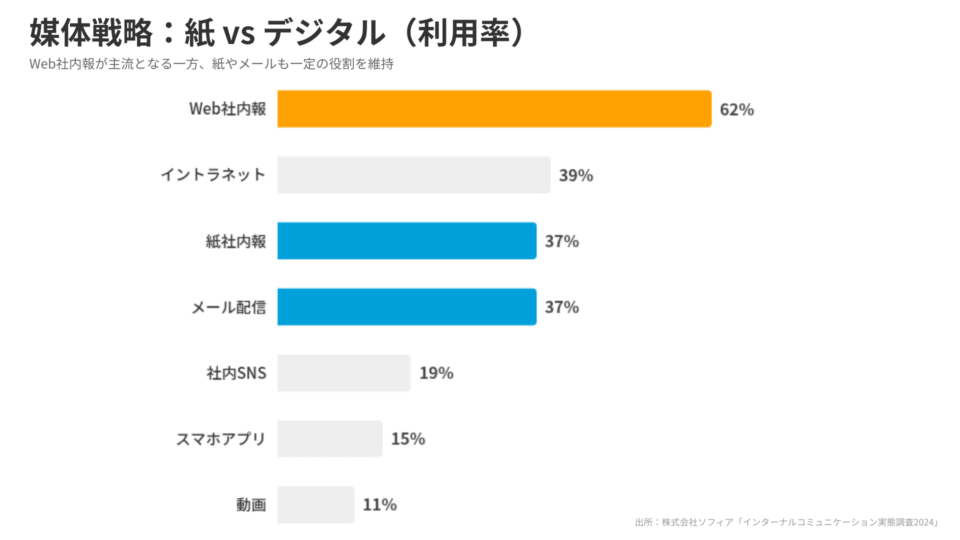

ソフィアが2024年に実施した「インターナルコミュニケーション実態調査2024」によれば、最も多くの企業で活用されている社内広報媒体はWeb社内報(62%)でした。次いで社内ポータルなどのイントラネット(39%)、そして紙社内報(37%)とメール配信型社内報(37%)がほぼ同率で続いています。

この結果から、社内報の主流はWebへ移行しつつあるものの、紙媒体やメールといった従来型も根強く併用されていることが分かります。一方、スマホアプリ版の社内報(15%)、社内SNS(19%)、動画プラットフォーム(11%)など新しいデジタル媒体は導入企業がまだ少数派であり、浸透には時間がかかるようです。

リアルイベント(17%)やオンラインイベント(18%)を社内報代わりに情報共有に使うケースも一定数ありますが、やはりWeb社内報+紙orメールという形でデジタルと紙が共存しているのが現在の主流と言えるでしょう。

媒体ごとの発信頻度と役割

媒体の違いは発行頻度にも表れています。弊社ソフィアの調査結果では、紙の社内報は「四半期に一回」(年4回)が40%で最も多く、次いで「月一回」(35%)、「隔月一回」(22.5%)と続きます。短期間で何度も発行する会社は少なく、紙は腰を据えてじっくり読ませるストック型情報に使われる傾向です。

一方でWeb社内報は更新頻度が高めで、「月一回」(25.7%)が最多ですが「週一回」(17.6%)や「週2~3回」(12.2%)、「ほぼ毎日」(9.5%)といった頻繁な更新を行う企業も一定数存在します。メール配信の社内報も「月一回」が35%ながら、「ほぼ毎日」(15.0%)送っているケースもあります。

このようにデジタル社内報は速報性が特徴で、紙より短いサイクルでタイムリーな情報発信が可能です。実際、同調査では「紙=長期的なストック情報」「Web・アプリ=速報性と蓄積のバランス」「メール=短期的なフロー情報」という形で媒体ごとの役割分担が明確化されていました。

自社の社内報でも、紙は保存版・読み物系、Webは最新ニュースや蓄積情報のハブ、メールは緊急連絡や迅速なお知らせ、といったように適材適所で使い分けることが重要なのです。

紙vsデジタルのメリット

それぞれの媒体には利点があります。紙媒体は手に取って読める安心感や保存性、社内で回覧しやすい共有性などが魅力です。弊社ソフィアの調査結果では「紙の社内報を続ける理由」として企業からは「文化・伝統」(27.5%)「コミュニケーション活性化(社員同士で共有しやすい)」(27.5%)が最多に挙げられています。

長年の企業文化として紙の社内報が定着しており、社員同士が回し読みしてコミュニケーションのきっかけになる、といった効果を評価する声です。次いで「接触性が高い」(目に留まりやすい)(22.5%)、「従業員の好み」(22.5%)と続き、紙は手元に届くため確実に目に入りやすく、読み慣れた社員も多いことがうかがえます。

一方でWeb社内報を導入するメリットとしては、「アクセスの利便性」(51.4%)「コスト削減」(51.4%)が半数以上の企業に指摘されています。社内ポータルやクラウド上で展開することで場所を問わず誰でも閲覧でき、印刷費や配布コストがかからない点が評価されています。また「情報の即時性」(47.3%)も高く、最新情報をリアルタイムに更新できる強みがあります。

ただし、Webやアプリならではのインタラクティブ性(13.5%)や検索機能(12.2%)などの活用はまだ限定的で、双方向コミュニケーションという点では紙と同様課題が残ります。

社内報の媒体選択の考え方

自社の社内報を紙中心にするかWebにシフトするかを検討する際は、このようなデータも参考に、それぞれのメリットを活かせる形を考えましょう。大事なのは自社の組織風土や働き方に合った媒体を選ぶことです。

例えば全国に支店がありテレワークも多い企業ならWeb社内報で情報アクセス性を高める意義が大きいですし、工場や店舗勤務でPCを常時見られない社員が多い場合は紙で掲示・配布したほうが届きやすいでしょう。また現状両方活用している企業も多いように、紙とデジタルを併用して補完し合う方法も有効です。

社内報のデザインテンプレートおすすめツールは?

社内報のレイアウトデザインに毎回悩んで時間がかかりすぎる…という場合、デザインテンプレートの活用がおすすめです。最近ではWeb上で誰でも使える便利なデザインツールが充実しており、テンプレートを利用すれば専門知識がなくてもおしゃれな社内報を作成できます。ここでは、社内報作りに役立つ主要なツール5つを紹介します。

Canva(キャンバ)

オンライン上で使える無料の総合デザインツールです。ブログ画像やチラシ作成にも広く利用されていますが、社内報向けにも豊富なテンプレートがあります。

ドラッグ&ドロップで直感的に操作でき、デザイン未経験者でも扱いやすいのが魅力です。無料プランでも数十万点のテンプレートと1億点以上の素材画像が使えるため、プロに頼まなくても十分クオリティの高い紙面デザインが可能です。作ったデザインはそのまま印刷注文(Canvaプリント)もできるので便利です。

Bookuma(ブックマ)

書籍や雑誌、パンフレットなど印刷物のレイアウトデザインに特化した無料ソフトです。アプリのダウンロード・インストールが必要ですが、あらかじめプロが設計したレイアウトやフォント・配色テンプレートが用意されているため、素材(文章・写真)を当てはめるだけで統一感のあるデザインが素早く完成します。

PowerPointなどの汎用ソフトよりも紙面デザインに特化している分、段組み調整やページものの編集がしやすいのが利点です。各種業種向けテンプレートもあり、凝った誌面デザインに挑戦したい方に適したサービスと言えるでしょう。

パワポン

オフィス用品通販のASKULが提供する無料テンプレート集サイトです。「パワポン」はPowerPointのテンプレートを多数公開しており、チラシや社内報、案内資料まで幅広いデザインが揃っています。

すべてPowerPoint形式なので使い慣れたソフトで編集可能です。テンプレートはカテゴリ分けされ、親しみやすい雰囲気のデザインも多いため、堅苦しくない社内報を目指す企業にも向いています。

気に入ったテンプレートをダウンロードして、写真やテキストを自社用に差し替えるだけで完成度の高い紙面が作れます。もちろんフォントや色合い、レイアウトの細部まで自由にカスタマイズ可能です。テンプレート利用は無料で、印刷も自前のプリンタでOK(高品質印刷したければASKULの印刷サービスに発注も可能)です。

Microsoft Office テンプレート

Microsoft社が提供する公式テンプレート集です。Word用の社内報ニュースレターのテンプレートなどが公開されており、シンプルですっきり読みやすいデザインの紙面をすぐに作成できます。

普段使い慣れたOfficeソフトでそのまま編集できるため、操作面で戸惑うことが少なく、デザイン作業の時短につながります。完成したデータはすぐ社内にメール配布したり、印刷して配布することも容易です。ただし、テンプレートの商用利用には注意が必要なものもあるため、利用規約を確認しましょう。

Adobe InDesign テンプレート

プロのDTP現場でも使われる本格ツールAdobe InDesign向けのテンプレート集です。Adobe公式やクリエイターコミュニティから提供されている無料テンプレートを使えば、社内報の目的やテーマに応じて「シンプル」「ポップ」「スタイリッシュ」など様々なテイストの誌面を作成できます。

InDesign自体は有料ソフトで扱いには慣れが必要ですが、デザイナーに依頼するほどではないけれどプロ志向のレイアウトにしたい…という場合には選択肢に入るでしょう。社内にInDesignが導入されていない場合は利用が難しい点は注意です。

読みやすい社内報レイアウトの具体的ポイント

次に、社内報のレイアウトを作成・改善する際に意識したい具体的なポイントをチェックしましょう。忙しい社員にもストレスなく読んでもらうには、「読みやすさ・わかりやすさ」の工夫が欠かせません。以下にレイアウトデザイン上のコツをまとめます。

見出しやリード文を効果的に配置

長い文章がダラダラ続くと読む気が失せてしまいます。章ごとに見出しを付けて内容を区切り、冒頭にリード文(要約)を置いて概要を示しましょう。

見出しにはひと目で内容が分かる簡潔な文言を付け、フォントも大きく目立たせます。リード文を読むだけで記事のポイントが掴めるようにすると、読者は興味のある部分だけ斜め読み・拾い読みしやすくなり、結果として全体に目を通してもらえる可能性が高まります。

情報を構造化して整理

インタビュー記事など内容が詰まりがちな記事では、箇条書きや表組みを活用して情報を整理しましょう。「結論→根拠→具体例」の流れで段落を分ける、重要ポイントは枠や背景色で強調する、といったテクニックも有効です。

情報が整理されていれば、流し読みでも要点が理解しやすくなります。逆に整理不足だと、読者は「結局何が言いたいのか?」と感じて離脱してしまいます。

読み手の視線の動きを意識

紙面デザインでは、人間の視線がアルファベットのZの形(横書きの場合は左上→右上→左下→右下)に動くと言われます。重要なメッセージや写真はこの視線誘導のライン上に配置することで、より目に留まりやすくなります。

また、Web記事の場合は縦スクロールに沿って視線が上から下へ動くので、ファーストビュー(最初に画面に表示される部分)にインパクトのあるタイトル画像やキャッチコピーを置くことが肝心です。スマホ閲覧では1行あたりの文字数が増えすぎないよう段落幅を調整するなど、デバイスごとの視線の流れも考慮しましょう。

ユニバーサルフォントを使用

フォント(書体)は読みやすさに直結します。社内報の本文には誰にとっても判別しやすいユニバーサルデザインフォントを選びましょう。

極端に装飾的なフォントや筆記体風の文字は可読性を損なうので見出し程度に留め、本文やキャプションにはゴシック体や明朝体など馴染みやすいフォントを使います。社内規定のフォントやコーポレートフォントがあればそれに従いますが、なければ一般的な読みやすい書体を選ぶのが無難です。

また文字サイズも重要で、特にシニア社員も読む場合は小さすぎないサイズ(紙なら10ポイント以上、Webなら16px前後が目安)を確保しましょう。

写真・イラスト・図表を適切に活用

文字だけの紙面はどうしても単調になりがちです。読者の興味を引き、理解を助けるためにビジュアル要素を効果的に挿入しましょう。

例えば、新サービス紹介の記事なら画面キャプチャや製品写真を、大型イベントのレポートなら集合写真や会場の様子を掲載します。記事内容に直接関連する画像が用意できない場合でも、フリー素材などからイメージ写真を挿入するだけでレイアウトにメリハリがつき、読者の注意を引きやすくなります。

ただし画像が小さすぎたり粗いと逆効果なので、レイアウト上重要な写真は十分な大きさをとりましょう。グラフや図表も、数値データを伝える記事では積極的に用いて視覚的に理解しやすくします。

余白と強弱(メリハリ)を意識

所狭しと情報を詰め込んだ紙面は圧迫感があり読む気を失わせます。適度な余白(ホワイトスペース)はデザイン上の呼吸です。余白が多めのレイアウトは軽やかで洗練された印象を与え、逆に余白が少ないと重く窮屈な印象になります。各段組みや要素間に十分な余白をとり、詰め込みすぎないようにしましょう。

また、大きな見出しと小さな本文、カラー写真とモノクロ図版、といったように要素ごとにコントラストをつけて強弱を明確にすることも大切です。すべて同じ調子・同じサイズでは平坦で飽きられてしまいます。たっぷり余白を設けた中央に短いキャッチコピーを配置するなど大胆なレイアウトも時には有効です。余白とレイアウトの強弱を上手に使えば、それだけで読みやすさが格段に向上します。

以上のポイントを踏まえ、「自分だったら読みたい社内報か?」という視点でレイアウトをチェックしてみてください。デザインに正解はありませんが、読み手の負担を減らし興味を引く工夫を積み重ねることで、「つい読んでしまう」社内報に近づけるはずです。

社内報制作を外部に依頼する際のポイントは?

自社内にデザインの専門人材がいない場合や、客観的なプロの目線を入れたい場合、社内報の制作やデザインを外部の制作会社に依頼することもあるでしょう。その際に「出来上がったものがイメージと違う…」というミスマッチを防ぐために、発注側が押さえておくべきポイントを説明します。

読者像・利用シーン・目的を具体的に共有

デザイナーや編集者にとって一番困るのは、「何を目指している社内報か」の手がかりがないことです。まずは「誰に」「どんなシーンで」「何のために」発行する社内報なのかを具体的に伝えましょう。

社内で定義している社内報の発行目的やターゲット(社員ペルソナ)があれば資料として共有します。「現場社員向けに経営情報を噛み砕いて伝える媒体」「全社員に会社のビジョン浸透を図るための媒体」等、一言で言えるくらい明確にしておくことが理想です。

また各コーナーごとの想定読者やねらいもあれば伝えます。例えば「この連載ページは新入社員にも読んでほしい内容なので平易な表現にしたい」等、コーナー単位での意図も共有するとよいでしょう。

既存の資料やデザインガイドラインを活用

会社で使用しているCI(コーポレートアイデンティティ)やVI(ビジュアルアイデンティティ)のガイドラインがあれば必ず提供しましょう。ロゴの使い方、ブランドカラーやフォントの指定などがあればデザインに反映してもらえます。

また、これまでに制作した会社案内やパンフレット、Webサイトなども参考資料として共有します。そうした資料から「自社らしさ」の方向性を掴んでもらえます。

加えて、「コーポレートカラーをベースに、このパンフレットのような色合いにしたい」「前号とはガラッと雰囲気を変えたい」など具体的な要望やイメージも可能な範囲で伝えます。依頼側の頭の中にある漠然としたイメージを、できるだけ言語化・視覚化して共有することが成功のカギです。

デザインの参考例をストックして提示

普段から他社の社内報や雑誌・Web記事等で「素敵だな」と思うデザインを見かけたらスクリーンショットや写真に撮ってストックしておきましょう。蓄積した中から「この社内報のレイアウトが理想に近い」「この色使いが好き」などピックアップして制作会社に見せれば、言葉で説明しにくいニュアンスも伝わりやすくなります。

「イメージに合ったデザインが上手く伝えられない…」という悩みは、良いデザイン例を共有することでかなり解消できます。加えて、提案されたデザイン案に違和感を覚えた際も、具体的にどこをどう変えてほしいかフィードバックしやすくなります。発注後のコミュニケーションを円滑にするためにも、発注者自身がデザインを見る目を鍛えておくことは大切です。

以上の点を踏まえて外部に依頼すれば、「思っていたのと違う…」という残念な結果に陥るリスクを減らせます。社内報の制作パートナーとはチーム一丸となって良いものを作る姿勢で臨み、お互い積極的に情報共有・意見交換しながらブラッシュアップしていきましょう。

まとめ

ここまで社内報のデザインとレイアウトについて、様々な視点から解説してきました。では、読まれる社内報を実現するためには、結局どのような点に注意すればよいのでしょうか。

社内報の他社事例は世の中に多々あり、競合他社の社内報は参考になりますが、それがそのまま自社に当てはまるとは限らない点に注意が必要です。万人向けに無難な内容・デザインにしてしまうと、結果的に誰の心にも刺さらないリスクがあります。社内報が形だけの社内広報ツールになってしまっては本末転倒です。

社員の「ちょっと読んでみようかな」という気持ちを引きつけるには、媒体選択や各コーナーのターゲットを明確に定めたうえで、それに沿ってレイアウトやデザインを作り込むことが重要です。目的・ターゲットに立ち返ってデザインの方向性を決めれば、きっと御社ならではの社内報が形作られるでしょう。

自社に社内報デザインのノウハウが蓄積されていない場合でも心配いりません。弊社ソフィアの調査データや社内報制作支援の豊富な実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。御社の社内報がもっと読まれ、社内コミュニケーションが活性化するよう全力でサポートいたします。