セールスイネーブルメントとは?成功の鍵となる考え方とポイントを解説

最終更新日:2025.11.05

目次

営業成果の多くを一部のトッププレイヤーに依存する状況から抜け出し、誰もが成果を出せる仕組みづくりが求められています。近年注目されるセールスイネーブルメントは、営業に必要な知識やツール、プロセスを体系的に整え、再現性のある成果を実現する考え方です。

属人的な勘や経験に頼らず、トレーニングやデジタル活用、部門連携を通じて組織全体の営業力を底上げします。本稿ではその背景や目的、導入メリット、成功のポイントを整理して解説します。

セールスイネーブルメントとは?

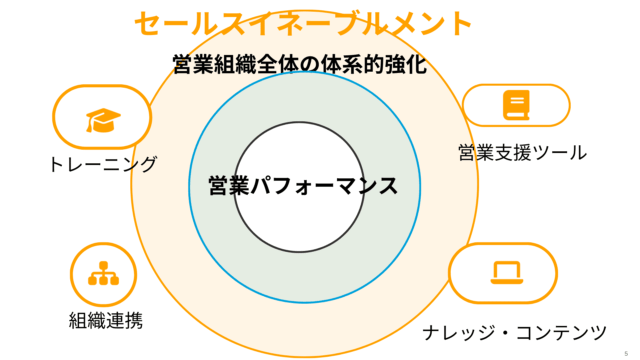

セールスイネーブルメント(Sales Enablement)は、営業チームに必要なツール、知識、プロセスを提供し、営業担当者のパフォーマンスを最大限に引き出すための近年注目されている取り組みです。

平たく言えば、営業組織全体の生産性と成果を体系的・戦略的に強化・改善する総合的なアプローチと言えるでしょう。従来は個別に行われていた営業研修やコンテンツ作成、営業プロセス管理、データ分析などを統合し、組織全体で最適化を図ります。

これにより属人的な「勘と経験」に頼らない再現性のある営業活動を実現し、誰もが安定した成果を出せる営業組織を目指します。

なぜ今、セールスイネーブルメントが注目されているのか?

近年、営業の現場では外部環境の変化と組織内部の課題が同時に進行し、従来の営業スタイルでは対応しきれない状況が生まれています。ここでは主な要因を整理して解説します。

顧客の購買行動の変化

インターネットやモバイルの普及により、顧客は営業と接点を持つ前から豊富な情報を収集できるようになりました。その結果、従来の属人的な営業手法では対応が難しくなり、テクノロジーを活用した効率的・効果的な営業プロセス構築が求められています。

営業プロセスの複雑化と属人化の限界

競合の増加や提供サービスの多様化により、営業プロセスは複雑化しています。営業担当者一人の経験や勘だけで成果を出すことは難しく、データ主導で再現性のある営業組織づくりが不可欠になっています。

組織内部の課題と部門間の連携不足

弊社ソフィアの調査では、企業内で社内コミュニケーションに「大いに問題がある」20%、「多少問題がある」59%と、計79%が課題を認識しています。また、課題を感じる対象として最も多いのは「部門間」(58%)、次いで「部門内の上司と部下」(51%)、「経営陣と社員」(42%)と、縦横双方で問題が発生しています。

社内コミュニケーションの不足は、情報共有の滞りや連携不足は営業機会の損失につながるため、部門横断の取り組みとしてセールスイネーブルメントが重要になっているのです。

営業DXの進展

SFAやCRMなどの営業支援ツールが普及し、営業プロセスを可視化・分析できるようになりました。データに基づく営業力強化策を実行可能にしたことも、セールスイネーブルメントが注目を集める大きな要因です。

セールスイネーブルメントの目的

セールスイネーブルメントの表向きの目的は売上の向上、すなわち営業組織の業績強化です。実際、多くの企業では「営業強化」と同義で使われ、営業新人の早期戦力化プログラムや、従来のプロダクトアウト型営業からソリューション型営業への転換プロジェクトなどをセールスイネーブルメントと称しています。

しかし、これらは企業側(経営層・営業幹部)の視点での目的にすぎません。営業現場の担当者やその先の顧客の視点に立つと、セールスイネーブルメントの真の目的は「セールスエクスペリエンス(営業体験)の向上」であると言えるでしょう。

つまり、営業プロセスに関わる顧客と営業担当者の双方にとって優れた体験価値を生み出すことこそが、セールスイネーブルメントの究極的な目的なのです。

セールスエクスペリエンスとは?

「セールスエクスペリエンス」とは直訳すれば「営業体験」の意味で、顧客と営業担当者それぞれの立場における体験価値のことです。

1つ目は顧客のセールスエクスペリエンスで、顧客が購買プロセスを通じて得る体験価値を指します。顧客にとって快適で価値の高い購買体験が提供されれば、顧客満足度や信頼感が向上し、購入の意思決定が促進されたり周囲への紹介につながったりします。

2つ目は営業担当者のセールスエクスペリエンスで、営業担当者が営業活動を通じて得る体験価値を指します。優れた営業体験が得られる環境では、営業担当者自身の仕事に対する満足度やエンゲージメント(組織への愛着心)が高まり、継続的に成果を上げていくモチベーションが生まれます。

セールスイネーブルメントは顧客にとっての購買体験価値と、営業担当者にとっての働きがいの双方を高めることで、結果的にビジネス全体の好循環を生み出すことを目的としているのです。

セールスイネーブルメントの導入によるメリット

セールスイネーブルメントを導入すると、営業組織全体にさまざまなメリットがもたらされます。主な効果として以下のような点が挙げられるでしょう。

営業組織全体の底上げと成果の安定化

従来の営業組織では、成果の大部分を一部のハイパフォーマーに依存しがちです。しかしセールスイネーブルメントの導入により、属人的なスキルや勘に頼らず、全員が一定以上のパフォーマンスを発揮できる仕組みが整います。営業プロセスの標準化や共有によって、誰が担当しても成果が安定し、組織全体の底上げが可能になります。

新人営業担当の早期戦力化

新入社員や若手営業担当は、立ち上がりまでに時間がかかり、成果を出す前にモチベーションを失うケースもあります。セールスイネーブルメントでは体系的な研修プログラムやOJT支援を整備し、必要な知識・スキルを段階的に習得できる環境を提供します。その結果、早期に戦力化できるだけでなく、成長実感を得やすくなることで離職防止にもつながります。

成功パターンの共有・再現性向上

トップ営業担当者の経験や工夫は暗黙知になりやすく、他メンバーが再現できないことが多々あります。セールスイネーブルメントは、成功事例や営業ノウハウをナレッジとして蓄積・共有し、誰でも使える形に標準化します。これにより「勝ちパターン」の再現性が高まり、属人性を排した強い営業プロセスが組織全体に根付きます。

商談リードタイム短縮・成約率向上

顧客理解を深め、適切なタイミングで適切な提案を行うことが成約率向上の鍵です。SFAやCRMを活用することで顧客ニーズを可視化・分析でき、必要な情報を迅速に入手可能になります。結果として、商談成立までの期間が短縮され、提案の精度も高まるため、成約率アップが期待できます。特に競合の多い市場では、スピードと精度が差別化要因になります。

営業活動の可視化・数値化による管理強化

属人的に進められる営業活動では、マネージャーが現場の状況を把握できず、適切な指導や改善が難しくなります。セールスイネーブルメントでは、SFA/CRMを通じて活動状況をリアルタイムに可視化し、KPIに基づいた評価が可能です。これにより、マネージャーはボトルネックを素早く発見し、個別に適切な支援を行えるようになります。

部門横断の連携強化による売上拡大

営業部門単独では顧客課題を解決しきれないケースが増えています。セールスイネーブルメントはマーケティング・商品開発・カスタマーサクセスなど他部門との横連携を強化し、一貫性のある提案や顧客対応を可能にします。結果として、顧客満足度が高まりクロスセル・アップセルの機会が拡大し、売上増加へとつながります。

顧客満足度・信頼度の向上

営業活動が標準化され、顧客ごとに最適化された提案ができるようになると、購買体験の質が向上します。顧客は「理解してくれる」「頼れる」と感じ、信頼関係が強化されます。これによりリピート購入や紹介といったプラスの循環が生まれ、長期的な顧客関係の強化につながります。

営業担当者のモチベーション向上・離職防止

営業活動がブラックボックス化していると、担当者は成果が出ない理由を把握できず、モチベーションを失いやすくなります。セールスイネーブルメントでは成果が見える化され、必要な支援や教育を受けられる環境が整うため、営業担当者は成長を実感できます。やりがいの向上は離職防止にも直結し、安定した組織運営に寄与します。

セールスイネーブルメントの主な施策

セールスイネーブルメントには具体的にどのような施策が含まれるのでしょうか。大きく分けると、営業担当者の育成・トレーニング強化、営業支援ツールの導入活用、部門間のコラボレーション活性化といった領域の取り組みが中心となります。

それぞれの代表的な施策をご紹介します。

営業担当者の育成・トレーニング

教育トレーニングの企画・実施がセールスイネーブルメントの基本施策の一つです。新人や現場の営業担当者に対し、 体系的な研修プログラムを提供して営業スキルや知識を底上げします。

具体的には次のような施策があります。

- eラーニングコンテンツの企画・作成

オンライン教材や動画コンテンツを制作し、いつでもどこでも学習できる環境を整備する。 - 対面研修の企画・実施

集合研修やロールプレイなど対面型のトレーニングを定期的に実施する。 - ウェビナーの企画・実施

ウェブ上のセミナー形式で商品知識や営業ノウハウを共有する。 - OJT支援(オン・ザ・ジョブ・トレーニング支援)

OJTトレーナーの育成や補助教材の提供など、職場での実地指導を体系化・支援する。

これらの方法を用いて、新卒入社・中途入社を問わず、顧客とのコミュニケーション方法や自社商品・サービスの提案方法といった営業の基本スキルを継続的にトレーニングします。入社直後の研修だけでなく、定期的な再研修を行い市場環境の変化に対応した最新の営業手法を身につけさせます。

営業支援のシステムやツールの導入

営業支援システムやツールの導入もセールスイネーブルメントには欠かせません。代表的なツールには以下のようなものがあります。

- SFA(Sales Force Automation、営業支援システム)

商談や顧客情報、進捗を管理し、営業プロセスを自動化・可視化するツール。 - CRM(Customer Relationship Management、顧客管理システム)

顧客とのやり取り履歴や問い合わせ情報を一元管理し、関係構築に活用するデータベース。 - ナレッジマネジメントシステム

過去の提案資料や成功・失敗事例、製品知識などを社内で共有し、誰でも必要な情報にアクセスできる仕組み。 - ニュース・企業情報収集システム

顧客企業に関する最新ニュースや業界情報を素早く収集できるツール。 - スケジュール調整ツール

顧客との商談日程調整を効率化し、メールのやり取りを減らすツール。

これらのツールを活用することで、営業プロセスの進捗管理や顧客情報の一元化が可能となります。たとえばSFAやCRMにより、営業担当者はマーケティング部門やインサイドセールス部門から共有されたリード情報や過去接点を踏まえて商談に臨むことができ、次のステップを適切に進めやすくなります。

ナレッジ共有システムやニュース収集ツールは、営業担当者が短時間で顧客企業の状況や課題仮説を把握するのに役立ちます。またスケジュール調整ツールは、商談日程の調整にかかる手間を双方で削減し、生産性を高めます。

部門間のコラボレーションの促進

コラボレーションとコミュニケーションの活性化もセールスイネーブルメントの柱の一つです。他部門との連携を強化し、組織全体で顧客価値を提供するための施策が取られます。

例えば次のような取り組みがあります。

部門横断のワークショップや対話会の開催

営業・マーケティング・商品開発・カスタマーサポートなどが一堂に会する場を設け、互いの知見共有や課題ディスカッションを行います。日頃接点の少ない部署同士が対話することで相互理解が深まり、協働による新たな提案が生まれやすくなります。

横連携の取り組みに対する表彰制度の導入

営業と他部署の連携によって成果を上げた事例を社内で表彰し、成功事例として共有します。これにより他のメンバーも横のつながりを意識し、協力し合う文化を醸成します。

社内コミュニケーションツールの導入・活用

全社横断の情報共有プラットフォーム(社内SNSやチャットツールなど)を整備し、営業現場からのフィードバックや他部署からの支援情報が速やかに流通するようにします。

さらに、社員同士が自由に意見交換できる場の創出も有効です。短期的な業務連絡だけでなく、個々の価値観やアイデア、各部署のビジョンなどを気軽に話せる交流の場を設けることで、組織の壁を越えた信頼関係が育まれます。

例えば営業部門と開発・サービス部門が定期的に情報交換する場を設ければ、「顧客の要望を共有する雑談会」や「成功したアプローチ事例の共有会」などを通じて互いに学び合えるでしょう。

また、組織間の対立を防ぎ連携を円滑にするため、部門間の連動性を高める風土改革も重要です。こうしたコラボレーション推進策によって、営業チームと他部門が一丸となって一貫したメッセージ・価値提供を行えるようになり、結果的に顧客へのサービスレベル向上と営業成果の拡大につながります。

セールスイネーブルメント施策を検討する上で重要な3つのポイント

様々な施策例を挙げましたが、実際に施策を企画するときにはどんな観点が重要なのでしょうか。ここではセールスイネーブルメント施策を企画・実施する上で重要なポイントを紹介します。

ポイント①顧客のエクスペリエンスを起点に考える

顧客の立場から、どんな購買体験が良いのか、またその体験を創出するにはどうしたらよいかを検討していきましょう。

【自ら多くを語らなくても営業担当が分かってくれる】

顧客は、話が分かる営業担当者を好みます。話が分かるとは、2つに分けられます。1つは、話したことが適切に理解されることです。

もう1つは、話されたことを起点にその背景や周辺情報も含めて理解されることで、「話が早い」と言い換えてもよいかもしれません。

顧客に「この営業担当は話が分かる(話が早い)」と思ってもらうためには、顧客理解が欠かせません。

ここで強調するまでもなく、多くの営業組織では「しっかりお客さんのことを知りなさい」、「ヒアリングしなさい」ということが言われます。

新人の営業担当にありがちなのはそれを素直に受け取り、商談の冒頭で「御社の課題は何ですか?」と聞いてしまうことです。急なビッグクエスチョンをぶつけられた顧客は、たいてい戸惑いますが、優しい顧客は色々と話してくれるかもしれません。しかし、話してくれればくれるほど、かえって新人営業の方がこの話を受け止めきれません。受け止めきれないので、強引に話をつなげて商品説明をするしかないのです。結果として、顧客は「この営業担当は話を理解してくれない」と感じます。

これを回避するために事前準備をします。事前に情報を仕入れ、その企業のことを理解しておくことはもちろん、取得できた情報から、これから商談する相手が抱えていそうな問題や課題を想定しておきましょう。

セールスイネーブルメントチームの仕事は、この事前準備を容易にすることです。

顧客が上場企業であれば、多くの情報を簡単に取得できますが、逆に言えば有価証券報告書・中期経営計画・統合報告書など、情報が多すぎます。自社の提供する商材に関わる情報はどの資料のどこを押さえておかなくてはいけないのかを検討しましょう。さらに、調べた情報をもとに何を準備し、何を聞くのか、どのように深堀していくのかという自社なりのノウハウをしっかり言語化し、それを伝える社内コンテンツの配信や教育施策を実施しましょう。 また同時に、個々の顧客との過去のコンタクト履歴を参照できる仕組みの導入や整備も行っていきましょう。過去のコンタクトで得られた情報は非常に貴重です。公開情報が少ない非上場企業に対峙する場合は、顧客を理解するための生命線とも言えます。顧客側の支店住所や窓口により、異なる営業担当を配置している場合は特に情報が散逸しがちですので、一括管理できる仕組みの導入と運用できているかどうかの定期的なチェックを行いましょう。

【営業担当が自社に合った提案をしてくれる】

顧客が営業担当者と話をする最大の価値は、自分たちにとっての最適解を得ることです。

企業であれば、商品やサービスを目的もなく購入することはなく、必ず自社の利益のために購買活動を行います。購買担当は、自社が求めている物品やサービスの仕様・条件を明確にし、それに合った商品やサービスを探し、複数の候補が上がればそれぞれの情報を収集・比較し、自社が求める仕様・条件に合うものを購入します。

顧客側は自社の事情や購買を通して実現したいことを、ほとんどの場合よく知っています。しかし、買おうとする商品・サービスのことは知りません。営業担当は自社の商品やサービスのことはよく知っていますが、顧客のことはよく知りません。このギャップを埋めるために商談の場はあります。

最低限、顧客が聞きたいことに対して、営業担当が端的に答えられれば、及第点はもらえるでしょう。しかし、より顧客が求めているのは、伝えた情報をもとにした自社に合う提案です。その中に、顧客の想定していなかったリスクや価値の訴求が含まれていると、一気に顧客のエクスペリエンスは高まります。

商談の場においては、顧客側に商品・サービスの情報を伝えて、用途を考えてもらうというスタンスではなく、営業担当側で顧客企業の状況を積極的に引き出し、顧客一社一社の状況に合わせた提案を行っていけるようにしましょう。

そのために、商品・サービスの仕様説明はできるだけ少なくし、商談時にしっかり顧客の状態をヒアリングできる時間を捻出できるよう、施策を講じましょう。たとえば商談の場で営業担当が口頭で説明しなくてもいいよう、あらかじめ動画やパンフレットを作ってHPで公開しておく、もしくは商談前に渡しておくことなどが挙げられます。

また、仮説をぶつけながら精度の高い提案をしていけるよう、ヒアリングや提案のスキルを高めていける施策を検討しましょう。

【仕様や条件の交渉ができる】

顧客にとって、サービスや商品の仕様・契約条件の交渉ができることは非常に重要です。予算やスケジュールはもちろんのこと、仕様を変えるようなことも含めた、条件の交渉にしっかりとあたってくれる営業担当を顧客は好みます。(ここでは、必ずしも顧客の要望をそのまま叶えるということだけでなく、条件を双方で調整していくことを意味しています。)

よって、顧客からの交渉にしっかり応じられる環境づくりもセールスイネーブルメントチームの重要な検討事項の一つとなります。

通常、役割や職位に応じて決裁権限が規定されていますが、決裁権限を超えた部分をいかに調整できるかは、個人のスキルだけでなく、組織を越えた価値観の共有や関係性ができているかにかかってきます。チームや部門を越えて協働できるよう、チーム間・部門間のコミュニケーションの場づくりや協働を啓蒙するコンテンツ作成を行うなど、施策を検討しましょう。

ポイント②営業担当者(従業員)を中心に考える

どんな観点で施策を企画・実施すると従業員のセールスエクスペリエンスの向上に寄与するかを検討していきましょう。

【現場を理解し課題を把握する】

セールスイネーブルメント施策は、しっかりと現場を巻き込んでいくことが重要です。現場を巻き込まずに企画した施策は、現場から反発に合う恐れがあります。企画を立てる前に、営業担当者の抱える問題や課題をとらえましょう。個々にヒアリングすることがベストですが、数百人、数千人の営業担当者を抱える組織においては現実的ではありません。アンケートでできるだけ多くの声を拾うと同時に、最低限10~20名程度のヒアリングを実施して課題を明確にしていきましょう。

アンケートやヒアリングで得られた結果をマネージャーや営業担当者にフィードバックしながら、ワークショップ形式で問題と課題の特定と施策案を検討していくことも有用な巻き込み方法です。

押しつけではなく、現場の営業担当者の課題を解決できる施策を企画しましょう。

【営業マネージャーの負荷を軽減する】

一般的に、個々の営業担当者の育成(OJT)は営業マネージャーやマネージャーに任命された役職者や監督者が行います。しかし昨今、人手不足や生産性向上を背景にしてプレイングマネージャーが非常に増えています。それにより、育成に費やせる時間も減っています。それにもかかわらず、商品やサービス、市場や顧客も複雑化しており、形式的なセールストークは通用しません。マネージャーや育成を任命された社員の本音は、「勝手に学んで勝手に育ってほしい」「自分たちは先輩の背中を見て覚えてきたのだから、若手にもそうして欲しい」ということでしょう。このような状況の下、セールスイネーブルメントチームに求められるのは、マネージャーや育成担当の意向も踏まえながら、言語化されていないノウハウの言語化とその育成プログラム化、教育の実施です。

そういったプログラムを新人や若手に提供するだけではなく、そこでのリアクションや評価を添えて、マネージャーや育成担当者にフィードバックを行うなど、学習と実務の垣根を低くする取り組みも同時に行っていくことも重要です。これによりマネージャーや育成担当者の負担を軽減しつつ、営業担当者のセールスエクスペリエンスを高めていきましょう。

【営業担当者の仕事を楽しくする】

営業の仕事は一般的にストレスのかかる仕事といわれています。毎週、毎月売上や粗利に追われ、1年間積み上げた数字は翌期にはまた0になります。営業職の離職理由によく挙がるのは昔も今も「ノルマがきつい」です。

数字だけを追うと辛くなりますが、数字の背景には顧客との関係性、営業部内の関係性、社内のプロダクトやサービス提供部門などとの関係性、パートナー企業との関係性、自己の知識とスキルなどの目には見えない資産があります。これらを増やしていくことでノルマの達成は容易になっていくので、この資産を増やしていくための施策を検討しましょう。

まずは無駄の削減です。 営業担当は、マネージャーに報告するための会議、社内報告資料作成、請求関連の書類作成、書類整理や書類探し、顧客提供価値に直接関係しない社内調整など、価値を生まないことに費やされる時間が多く、ある調査では稼働時間の半分ともいわれています。これらの時間を減らすためのITの活用や風土変革を推進していきましょう。

次に、顧客のニーズやシーズをキャッチし、それに対してどうやったら価値提供できるかを組織的に考えられる時間や場の創出です。これには、雑談的に顧客からの要望を共有する場や自分の担当している顧客へどのようにアプローチしていて、どのような感触かなどを気軽に共有しあうようなラフな場を設けましょう。

加えて、組織内でうまくいっている手法を組織のナレッジとして展開していけるような機会や場も必要です。

これらの活動によりヒントを得て能動的に顧客にアプローチしていけるようになれば、次第に顧客の好意的反応を引き出せるようになり、営業成果と同時にやりがいと自信を得ることができるでしょう。

同時に、営業関連部門内だけではなく、製造部門や研究開発部門、サービス提供部門などとの連携・連動性を高める施策も企画推進しましょう。組織間の対立は営業担当が自社と顧客の板挟みになる原因となるため、これらの施策を行ってコミュニケーションの状態を良好に保つことは、営業担当の時間の浪費やストレス蓄積を軽減することにつながります。

ポイント③施策改善サイクルを回す

セールスイネーブルメントは導入して終わりではなく、常に現場や市場の変化に合わせて進化させていく必要があります。そのためには、適切なKPIを設定し成果を定量的に測定しながら、改善サイクルを継続的に回す仕組みづくりが欠かせません。

【KPIの設定】

KPI(Key Performance Indicator、重要業績評価指標)とは、組織やプロジェクトが目標を達成するために設定される具体的な指標のことです。 セールスイネーブルメントの成果を測定するためには、KPIの設定が不可欠です。これにより、営業活動のパフォーマンスを定量的に評価し、改善点を特定することができます。売上、単価、売上総利益(粗利)はもちろんのこと、人別のパフォーマンスの向上率、顧客満足度、従業員満足度など、指標を検討してKPIを設定しましょう。

【継続的な改善】

セールスイネーブルメントは一度枠組みを作れば終わりというものではなく、継続的に改善を続けることが重要です。市場環境や顧客ニーズの変化に柔軟に対応し、戦略を調整することで、顧客にとって最適なセールスエクスペリエンスを提供し続けることができます。KPIの達成率を参考にしながら、なぜ達成できたのかを営業担当者や営業マネージャー、そして顧客の声を集めながら検討し、常に施策をアップデートしていきましょう。

まとめ

セールスイネーブルメントは、営業チームのパフォーマンスを最大化し、顧客と営業担当者の双方に優れたセールスエクスペリエンス(営業体験)を提供するための重要な手法です。

顧客の購買体験を向上させることで満足度や信頼が高まり、結果的に売上向上や長期的なビジネス関係の強化につながります。また営業担当者にとっても、働きがいや成長機会が増し、意欲的に営業活動に取り組めるようになります。

セールスイネーブルメントを成功させるには、顧客や営業現場の状況に寄り添いながら、教育トレーニングの充実、営業支援ツールの導入・運用、部門間の連携強化といった施策を継続的に改善していくことが欠かせません。そして適切なKPIを設定して成果を測定・検証し、常に施策をアップデートしていきましょう。

こうした取り組みを通じて、営業組織全体の持続的な成長が実現できます。

株式会社ソフィアは、セールスイネーブルメント支援を通して顧客企業のセールスエクスペリエンス向上と持続的な成長をサポートしています。ぜひ、私たちソフィアとともに、「みんなが売れる営業組織」という未来を築いていきましょう。